乾隆时期琼州烟瘴缺探析

——以崖州为中心的历史考察

付永杰

(华中师范大学 历史文化学院,湖北 武汉 430079)

清代烟瘴州县正印官员的任命方式经历了由月选到题补的过程。月选由吏部主持,每月统计出全国各地官缺,再遴选出符合规定的候选官员,候选官员在规定地点掣签,抽到何官缺即任何官。月选方式在一定程度上可保证公平,但盲目的一刀切,使诸多官员与官缺不相适应。为弥补月选弊端,清廷探索题补制,即将部分官缺改为题补缺,地方州县凡属题补缺,皆由地方督抚挑选才能兼备、人地相宜之人,以题本请旨补授的方式任命,任命的主动权操之于地方而非吏部。其他州县正印官员仍由吏部月选产生,烟瘴缺即为题补缺的一种。

烟瘴缺是清廷于烟瘴地区设立的特殊官缺,自康熙二十五年(1686)设立起,始终存于清代官缺体系中。烟瘴缺主要分布于两广、云贵、闽台等亚热带省份,且初设于康熙年间,修订于雍正年间,定型于乾隆年间。当前学界关于烟瘴缺的研究成果主要着眼于宏观角度,将其作为题补缺的一种。就设立原因而言,学界主要认为是烟瘴地区缺官、流官鲜难活命[注]张轲风、戴龙辉:《清前期 “边缺”与边疆治理述论》,《中国边疆史地研究》,2020年第4期。,吏部月选存有“一刀切”的行为,无法选拔人地相宜之人[注]张振国:《清代前期文官选任制度之演变》,《史学集刊》,2009年第2期。。在选官权力变更角度,则认为以烟瘴缺为代表的题补缺分割了吏部对官员的任命权[注]刘凤云:《清代督抚与地方官的选用》,《清史研究》,1996年第3期;王志明:《雍正朝官僚制度研究》,上海:上海古籍出版社,2007年,第8、153-160页;张振国:《清代前期文官选任制度之演变》,《史学集刊》,2009年第2期。。其次,基于将烟瘴作为一种疾病的视角,有学者认为因烟瘴存在,朝廷不得不倚重土官、土兵,流官府治、卫所皆需迁徙,治理效率低下[注]赵桅:《明代烟瘴对广西土司区经略的影响》,《广西民族研究》,2015年第2期;苍铭:《清前期烟瘴对广西土司区汉官选派的影响》,《中国边疆史地研究》,2015年第3期。。亦有学者认为因烟瘴存在,导致了朝廷对西南国防采取消极态度[注]苍铭:《烟瘴对乾隆时期西南边防政策的影响》,《中央民族大学学报》,2009年第1期。。再者,就地域而言,学界将精力集中于广西、云贵[注]同②。。有学者曾系统探讨琼州历代行政建置,但尚未见对琼州具体官缺进行分析[注]李勃:《海南岛历代建置沿革考》,海口:海南出版社,2005年。。诸位学者在各自特定的研究角度对烟瘴以及烟瘴缺进行分析论证,为后期研究奠定了基础,但还有需探讨、商榷之处。如学界尚未对广东烟瘴缺进行专门研究;其次,学界研究多将烟瘴缺作为题补缺的一种,从而进行宏观分析,对具体烟瘴缺进行研究的成果稀少;再者,云贵等地的烟瘴缺皆为内陆烟瘴缺,以临海烟瘴缺为对象进行研究的成果罕见。崖州作为广东首批烟瘴缺确立州县,亦为清廷最南端的烟瘴缺,又有不同于云贵等地烟瘴缺的特性,即崖州烟瘴缺为临海烟瘴缺,故崖州烟瘴缺极具代表性。基于以上分析,本文将以清代方志为主要史料,对崖州烟瘴缺进行具体分析及探讨。

一、崖州烟瘴缺之确立

康熙时期,面对月选造成的人地不宜、德不配位等弊端,或面对突发紧急情况,清廷只能被动采取留选制度,如康熙二十八年(1689),允许楚、粤、黔、蜀四省中与苗地连界州县之官员,可由督抚于本省属员中拣选题补[注]王庆云:《石渠余纪》卷2《纪守令》,北京:北京古籍出版社,1985年,第67页。。次年,因河务繁紧,允许管河官员,由河道总督拣选题补[注]《清圣祖实录》卷144,康熙二十九年(1690)四月十七日,《清实录》第1册,北京:中华书局,1985年,第59页。。康熙三十六年(1697),因云南省元江等府地处烟瘴,允许督抚于本省属员中,选人地相宜者题补[注]《清圣祖实录》卷188,康熙三十七年(1698)六月初二日,《清实录》第1册,北京:中华书局,1985年,第1002-1003页。。雍正元年(1723),清廷允许督抚题补海疆缺[注]《大清会典》卷14《吏部改调》,台北:文海出版社,1995年,第643-644页。。以上内容说明康熙时期已于局部边疆实施题补。

但是,崖州虽远在烟瘴边陲,却在题补缺之外。此等不切实际的做法激起崖州在任官员的不满,最典型的则体现在康熙年间崖州知州张擢士所上《复详文》。在此文中,张擢士秉书直谏,慷慨激昂,陈述将崖州确立为题补缺的合理性与紧迫性。就崖州战略地位而言,张擢士谓:“窃照琼郡孤悬海外,《禹贡》不列九州。蕞尔崖城尤居岛末。过此并无寸土,对洋皆为异国。更兼外防海艘,内绕黎岐,绝域危疆,天下第一偏僻。”[注]张擢士、李如柏:康熙《崖州志》卷2《艺文志》,海口:海南出版社,2006年,第63页。陈明崖州乃琼州之南门,崖州不保,则琼州危矣,琼州动荡,则大陆之屏障荡然无存。其次,清廷对同是烟瘴地区的广西南宁、太平、庆远、思恩实施题补,而相较广西更远之琼州却无此政策,此令其不解,忧愤至极。与闽粤其他清廷认同的重地相比,张擢士认为崖州同样为海防重镇,亦有自己的防御重点,且意义不亚于闽粤其他沿海诸地,不可小觑。他接着说:“况粤西间有猺獞,崖则遍属黎彝;闽省固防郑逆,崖则时虞飘突;宁、台、温固近海洋,崖则再涉鲸波。凡各边疆危苦,无不毕备。”[注]同⑨:第65页。张擢士历陈崖州烟瘴之害最甚,它处无法比拟:“虽溺职诖误者有之,而因病殒身不可胜数。”[注]同⑨。仅就其任职崖州两年间,藤桥巡检王心喜、通远巡检邹起元、藤桥巡检鲍振、崖营中军守备冯宁世、琼城中军千总王国舜、中军守备孙虎、通远巡检程之远先后因瘴而亡[注]张擢士、李如柏:康熙《崖州志》卷2《艺文志》,第64-65页。。鉴于此种状况,张擢士不无愤激地质问清廷,此等烟瘴恶劣之地,为何不能与它地共享题补:“此同时文武,尽皆年力精壮,而朝不保暮,骨欀难归,岂不倍惨于南宁诸郡?而竟不得与浙省之宁、台、温三府同邀边俸,亦何不幸之甚也!”[注]同①。

康熙执行题补制度时还不是十分果断,多次停题补人员[注]王志明:《雍正朝文官保举和题补制度》,《清史研究》,2003年第1期。。康熙对题补的优柔寡断,取决于其对皇权的绝对捍卫,害怕别有用心之人乘机掌控地方政权,正如其于康熙六十一年(1722)所说,“在京大小职官皆朕所选用,贤否易知。若外省保题之官,非朕所素知,岂能一一定其优劣乎”[注]《清圣祖实录》卷297,康熙六十一年(1722)三月二十七日,《清实录》第1册,北京:中华书局,1985年,第878页。,故其对外省题补持保守态度。因此,“督抚题缺在康熙末年仍属草创阶段”[注]刘凤云:《清代督抚与地方官的选用》,《清史研究》,1996年第3期。,题补之策和偏远的崖州无关。“雍正继位后,一改康熙对题补的优柔态度”[注]同③。,外加以张擢士为首的地方官吏为之疾呼,崖州烟瘴题补成为现实。

崖州被确立为烟瘴缺后,随即减少其官员在崖州的任职年限。削减烟瘴区官员任职年限的政令,早在明洪武时已经存在。洪武十二年(1379)儋州仓副使李德言:“天下有司,例满九年,而两广瘴疠,乞减一。”[注]谈迁:《国榷》卷6,北京:中华书局,1958年,第568页。此议获准,于是两广非瘴疠区仍然维持九年任期,瘴疠区任期则改为八年。雍正时,崖州等诸多琼州府属州县被确立为烟瘴缺,清廷进一步大幅削减崖州官员的任职年限。雍正五年(1727)广东总督孔毓珣疏言:“崖州、儋州、万州逼近黎岐,烟瘴未消,三营游击守备官员请照边俸五年俸满之例升转。”[注]《清世宗实录》卷61,雍正五年(1727)九月二十一日,《清实录》第7册,北京:中华书局,1985年,第938页。此奏获准,任期改为五年。四年后,雍正“题准广东崖州、感恩、昌化、陵水四州县,水土最为恶毒,州县佐杂教职等官,于内地调补,三年俸满即升”[注]《钦定大清会典则例》卷8,《景印文渊阁四库全书》第620册,台北:商务印书馆,1983年,第212页。,进一步缩短为三年。乾隆继位伊始,在广东督抚的建议下,进一步削减崖州官员的任职年限,如乾隆元年(1736)议准:“议准崖州、感恩、昌化、陵水四州县,水土最为恶毒,非寻常边海可比州县,准其二年报满,该督抚即遴员调往协办,俟协办半年后,令旧任之人交代清楚回至内地。该督抚出具考语,具题留于本省以该员应升之官题补。”[注]同⑨。崖州官员的任职年限由明初的九年缩短至乾隆元年的两年半,削减程度甚大,这表明朝廷已经充分意识到崖州等烟瘴区的特殊性。

明清连续削减崖州官员任职年限的目的之一为降低流官染瘴风险,防止出现谈烟瘴色变之窘境。为实现这一目的,清廷还在选人方面着重考虑拟任官员的籍贯,以降低染瘴身亡之概率。《清高宗实录》有如下记载:

向例瘴地各缺,原系拣选熟习水土之员调补,则调补人员,必其籍与两粤道路相近,水土始为相宜,未可漫无区别,概行调往也。将来作何定例拯恤,并变通之处,着大学士会同该部,详悉定拟具奏。烟瘴区之流官其籍贯地之气候尽可能与烟瘴地相仿。不日大臣寻议:粤西烟瘴各缺,水土最为恶毒,别省人员,不甚服习,易染瘴疠。惟广东、福建、湖南、云、贵等省。其饮食起居,大概相类。请于广东等省人员内,拣发委署,以备将来调补之用。[注]《清高宗实录》卷67,乾隆三年(1738)四月二十七日,《清实录》第10册,第86页。

此决定为广西烟瘴区官员籍贯为广东、福建、湖南、云贵等省。同理,广东烟瘴缺则“于本省现任属员内拣选湖南、福建、云贵并广西等省人员题请调补”[注]鄂尔泰:《题为遵议两粤地方人员调补并染瘴身故官员拯恤例章事》,乾隆三年六月初三日,《内阁吏科题本》,中国第一历史档案馆馆藏,档号:02-01-03-03499-006。。以清廷之意,自乾隆三年(1738)后,拟任崖州官员之籍贯需与以上诸省相符。在以上史料中,可以总结出乾隆时崖州烟瘴缺有三个核心要素:官员籍贯为南部烟瘴五省[注]乾隆二十七年清廷规定废除烟瘴缺五省制度(《(嘉庆朝)钦定大清会典事例二》卷51《吏部三十八·汉员遴选·广东烟瘴边缺》,中国第一历史档案馆馆藏本,第3页b),但在实际操作中,督抚依然重申五省制度(《宫中档乾隆朝奏折》第56辑,“国立”故宫博物院,1986年,第468、607页)。;俸满回内地升迁;任期为两年半。

二、崖州烟瘴缺人选考量

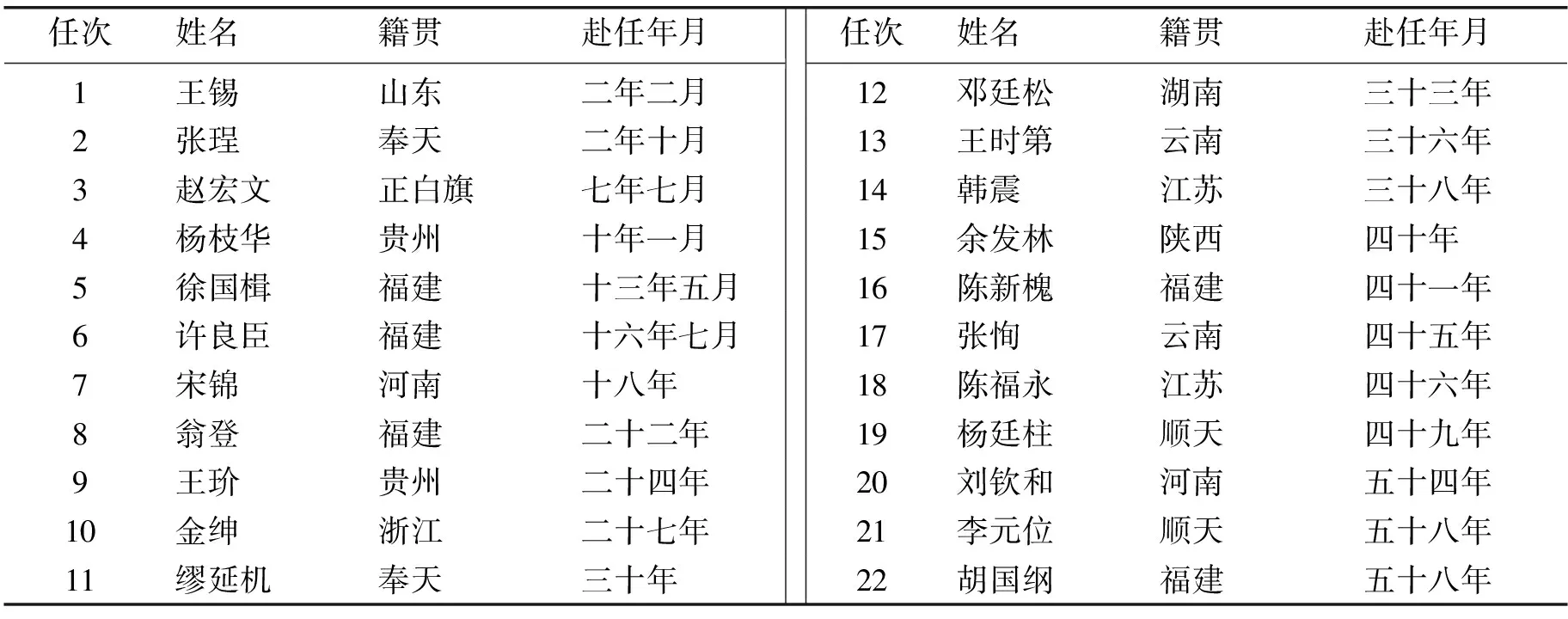

乾隆一朝,共有22任崖州知州(见表1)。由表1可见,崖州知州并非完全如乾隆所制规定,如宋锦为河南武涉人,杨廷柱为顺天人,皆非南部诸省之人。然此22任知州亦有共性可寻。就其籍贯而言,非南部诸省之人,皆有在烟瘴区或近似于烟瘴气候之地任职之经历。赵宏文,雍正十年(1732)任万州知州[注]明谊、张岳崧:道光《琼州府志》卷24《职官职》,海口:海南出版社,2006年,第1126页。,雍正十三年(1735)任陵水县令[注]瞿云魁:乾隆《陵水县志》卷5《职官职》,海口:海南出版社,2006年,第171页。,万州、陵水乃琼州府烟瘴区。宋锦,乾隆十一年(1746)之前任犍为县知县[注]宋鸣琦、陈一沺:同治《嘉定府志》卷23《职官志》,清嘉庆八年刻本,第30页b。,乾隆十八年(1753)十二月由德庆州调任崖州[注]李如柏、黄德厚:乾隆《崖州志》卷6《秩官志》,海口:海南出版社,2006年,第243页。。犍为县属四川嘉定府,德庆州属广东肇庆府,皆与烟瘴之地相邻。缪廷机,乾隆二十四年(1759)任琼山县知县[注]萧应植、陈景埙:乾隆《琼州府志》卷5《职官职》,海口:海南出版社,2006年,第511页。,琼山县乃琼州府治所在,为烟瘴区。余发林,乾隆三十一年(1766)八月任鹤山县知县[注]徐香祖、吴应逵:道光《鹤山县志》卷5《职官》,清道光六年刻本,第2页a。,乾隆三十五年(1770)任文昌知县[注]明谊、张岳崧:道光《琼州府志》卷24《职官职》,第1096页。。鹤山县属广东肇庆府、文昌县属广东琼州府,皆近似烟瘴区。杨廷柱,乾隆四十三年(1778)任会同知县[注]同⑩:第1102页。,后升南澳同知[注]陈述芹:嘉庆《会同县志》卷7《秩官志》,海口:海南出版社,2006年,第363页。。会同县属广东琼州府,南澳为广东南澳县,亦皆属烟瘴区。刘钦和,乾隆四十八年(1783)十一月到任会同知县,后升万州[注]同。,会同、万州皆属广东琼州府,乃烟瘴之地。李元位,乾隆四十六年(1781)任遂昌知县[注]胡寿海:光绪《遂昌县志》卷6《职官》,《中国地方志集成·浙江府县志辑》第68册,上海:上海书店,2000年,第432页。,遂昌属浙江处州府(今浙江丽水),为次烟瘴之地。以上所列烟瘴区,其烟瘴程度远低于崖州、感恩、陵水等地。北部诸省人员虽非在烟瘴区成长,但于赴崖州任前,皆有在次烟瘴区任职之经历,以此为缓冲区,提高其适应烟瘴区的能力,避免其染瘴身亡。

表1 乾隆朝崖州知州情况表

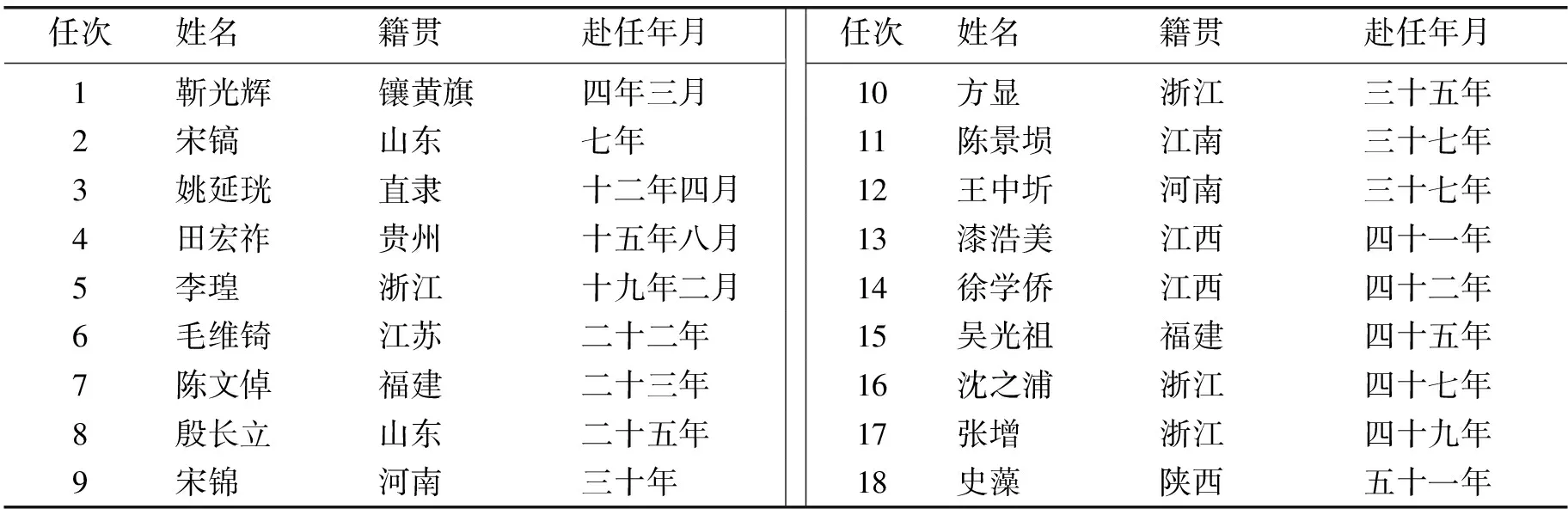

同为文职的琼州府同知亦有诸多北方籍官员(见表2),同样其在任职崖州前皆有在南部省份任职的经历,如靳光辉任广东高州府通判[注]王槩:乾隆《高州府志》卷9《职官志》,清乾隆二十四年刻本,第49页b。、宋镐任广东花县知县[注]孔昭度、利璋:民国《花县志》卷7《官师志》,民国铅印本,第1页a。、姚延珖任儋州知州[注]王者辅、张志奇:乾隆《宣化府志》卷26《选举制下》,清乾隆八年修、二十二年订补重刊本,第19页b。、殷长立任广东廉州府同知[注]周硕勋、王家宪:乾隆《廉州府志》卷11下《职官》,清内府本,第4页b。、王中圻任四川顺庆府同知[注]秦国经:《清代官员履历档案全编》第2册,上海:华东师范大学出版社,1996年,第288页。、史藻任浙江淳化县教谕[注]《缙绅录·清乾隆四十二年秋》序,京都琉璃厂世锦堂本,第74页b。。

表2 乾隆朝琼州府同知情况表

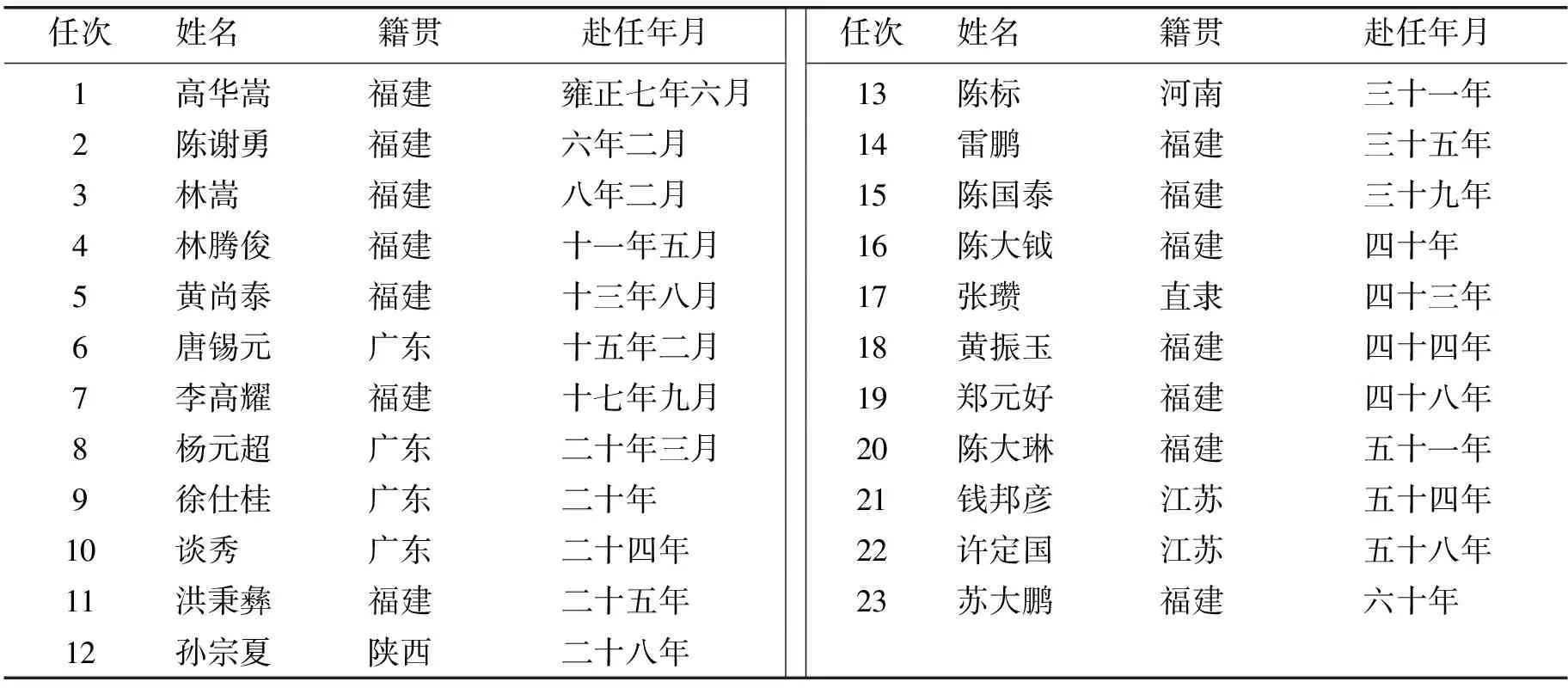

乾隆间崖州不止文职官员有北方人(见表3),崖州营参将孙宗夏、陈标、张瓒亦为北方人士,且其皆有在南部省份任职的经历。孙宗夏曾任广东增城参将[注]赵俊、李宝中:嘉庆《增城县志》卷10《职官》,清嘉庆二十五年刊本,第31页a。、龙阳协副将[注]张在田、游凤藻:嘉庆《龙阳县志》卷4《职官》,清嘉庆十九年刻本,第18页b。,陈标虽为北方人,但其终生皆在广东任职,任职崖州前曾任广州中军都司、吴川营参将[注]秦国经:《清代官员履历档案全编》第2册,第290页。,张瓒于乾隆三十五年(1770)任广东大鹏营参将[注]舒懋官、王崇熙:嘉庆《新安县志》卷7《武官表》,清嘉庆二十五年刊本,第221页a。。

表3 乾隆朝崖州营参将情况表

针对琼州烟瘴区官员籍贯一事,广东督抚曾多次提道:“如无五省人员,其各省人员亦准一体拣调……惟择才优与能耐烟瘴之员升调。”[注]觉罗巴延三等:《奏请燕位璋调补昌化知县事》,《宫中档乾隆朝奏折》第56辑,第468页。自乾隆三年(1738)后,清廷共任命二十位崖州知州,七位为中北部诸省出身;十八位同知,七位为北方籍;二十三位参将,三位北方籍。此举可说明清廷在琼州府烟瘴区任命的官员人选,并非盲目局限于南部诸省之人,而是南北互补、灵活选用,但在确定选用北方人士任职崖州前,应会考虑其有无烟瘴区任职经历,以避免其染瘴身亡。任命崖州官员形成以南部诸省人选为主、北部诸省人员为辅的格局,而非南北平分,其原因为崖州烟瘴实属恶劣,“崖地衍阳所集,暑湿所居,蕴隆不宣,风雨燠寒罕应其候,蒸变而为瘴疠。瘴本草木之气,挟毒虫恶蛰,蒸郁而成。深山菁林之中,香花瘴尤酷。行者闻异香山林,味如桂菊,毒易中人”[注]钟元棣:光绪《崖州志》卷1《舆地志一》,海口:海南出版社,2006年,第27页。。仅乾隆初期就有三位知州因瘴命丧崖州,即乾隆二年(1737)的王锡(山东籍)[注]李如柏、黄德厚:乾隆《崖州志》卷6《秩官志》,第243页。,乾隆九年(1744)的赵宏文(旗人)[注]李如柏、黄德厚:乾隆《崖州志》卷6《秩官志》,第243页。,乾隆十四年(1749)的徐国楫(福建籍)[注]同①。。福建籍徐国楫亦抵不过崖州烟瘴,命绝于此,这使得清廷意识到,不能贸然选用北方人士,以免作无谓牺牲。

出身北方诸省的知州,除李元位暂无史料考证其有在广东任职的经历外,其余人在任职崖州前,皆有广东任职经历,且四位(赵宏文、余发林、杨廷柱、刘钦和)有在琼州府的任职经历,此举可说明在知州赴崖州前,其任职履历多在广东,重点在琼州府,这也符合烟瘴缺由督抚于本省属员内遴选的规定。除崖州、感恩、陵水、昌化外的琼州府其他州县,与崖州气候相近、风俗相同,但开化程度较高,烟瘴风险远低于崖州、感恩、陵水、昌化,故乾隆朝将其作为充当烟瘴缓冲区、历练官员的重点区域。但在出生北方的同知和参将中,仅姚延珖有琼州府任职经历,此举可说明督抚在任命崖州官员时,考虑的侧重点不同。

三、崖州烟瘴缺之迁转

乾隆元年(1736),清廷规定:“议准崖州、感恩、昌化、陵水四州县,水土最为恶毒,非寻常边海可比州县,准其二年报满,该督抚即遴员调往协办,俟协办半年后,令旧任之人交代清楚回至内地。该督抚出具考语,具题留于本省以该员应升之官题补。”[注]《钦定大清会典则例》卷8,《景印文渊阁四库全书》第620册,第212页。按这个规定,崖州官吏,两年半俸满即可回内地候升。此为吸引德才兼备者勇赴崖州任职的重点所在。但依据史料所示,崖州知州之结局并不如人意。翁登、王玠、金绅、邓廷松、韩震、余发林、陈新槐、李元位等暂无史料可考,王锡、赵宏文、徐国楫染瘴身亡,命绝于崖州,张珵于乾隆五年(1740)休致[注]同①。,从而告别官场。杨枝华在乾隆十三年(1748)二月署任阳春县知县[注]蓝荣熙、吴英华:民国《阳春县志》卷3《职官》,民国三十八年铅印本,第11页a。;许良臣于乾隆二十二年(1757)署任连州知州[注]袁泳锡、单兴诗:同治《连州志》卷5《职官》,《中国地方志集成·广东府县志辑》第14册,第691页。,乾隆二十五年(1760)三月署任阳江县知县[注]张以诚:民国《阳江县志》卷23《职官志三》,《中国地方志集成·广东府县志辑》第40册,第403页。;宋锦于乾隆二十七年(1762)任兴宁县知县[注]仲振履:咸丰《兴宁县志》卷2《官师志》,《中国地方志集成·广东府县志辑》第23册,第433页。;王时第于乾隆四十四年(1779)正月任增城县知县[注]王思章:民国《增城县志》卷14《职官二》,《中国地方志集成·广东府县志辑》第5册,第512页。;张恂于乾隆五十七年(1792)任修武县知县[注]萧国桢、蕉封桐:民国《修武县志》卷6《民政》,民国二十年铅印本,第15页b。;刘钦和于乾隆五十七年(1792)署和平县知县[注]曾枢:民国《和平县志》卷14《职官志》,《中国地方志集成·广东府县志辑》第18册,第156页。;乾隆六十年(1795)七月兼任石城县知县[注]钟喜焯:民国《石城县志》卷5《职官志》,《中国地方志集成·广东府县志辑》第37册,第475页。;胡国纲于嘉庆二年(1797)八月署茂名县知县[注]郑业崇:光绪《茂名县志》卷4《职官》,《中国地方志集成·广东府县志辑》第37册,第164页。;杨廷柱于嘉庆三年(1798)任岳州通判[注]曾国荃等:《湖南通志》卷122《职官十三》,第5册,台北:华文书局,1967年,第2482页。。就清代官制而言,崖州等属州知州为从五品,各县知县为正七品,通判为正六品,以此来看,杨枝华、王时第、张恂、刘钦和、胡国纲、许良臣、宋锦、杨廷柱八人不升反降。“陈福永,五十年任(雷州府知府)”[注]雷学海:嘉庆《雷州府志》卷9《职官》,《中国地方志集成·广东府县志辑》第43册,第290页。,但陈福永早在乾隆四十一年(1776)就曾任高州知府[注]《缙绅录·清乾隆四十二年秋》序,第30页a。,故其任职崖州当为降职使用,崖州俸满任职雷州府知府,当为恢复原品衔,非正常升迁。故乾隆并未按照已有的规定对在崖州任职的官吏给予优厚的待遇,乾隆朝崖州知州离任后多为调任大陆做知县,而非直接升迁。当然,未直接高升,并不代表其以后不会升迁,如宋锦于乾隆三十年(1765)任琼州府同知[注]明谊、张岳崧:道光《琼州府志》卷24《职官志》,第1070页。;杨廷柱于嘉庆四年(1799)任永顺府知府[注]张天如、魏式曾:同治《永顺府志》卷7《秩官续编》,《中国地方志集成·湖南府县志辑》第68册,南京:江苏古籍出版社,2002年,第221页。、次年署岳州府知府[注]姚诗德:光绪《巴陵县志(二)》卷49《职官志二》,《中国地方志集成·湖南府县志辑》第7册,第265页。,但此番升迁与其在崖州任职无直接关系,故乾隆朝崖州知州并未享有应有的升迁待遇。

就崖州最高武职参将而言,其在崖州任满后的情况,高华嵩、黄尚泰、李高耀、徐仕桂、张瓒、陈大钺、陈大琳、许定国暂无史料可考,钱邦彦[注]《清高宗实录》卷1361,乾隆五十五年(1790)八月二十五日,《清实录》第26册,北京:中华书局,1986年,第252页。于乾隆五十五年(1790)追击海盗时,命丧海盗之手。林嵩[注]慕煜、李卓揆:乾隆《香山县志》卷4《职官》,清乾隆十五年刻本,第30页b。、杨元超[注]周恒:光绪《潮阳县志》卷14《职官》,清光绪十年刊本,第41页a。分别调为香山县参将、南澳镇标海门营参将,属同级调整。唐锡元、洪秉彝、黄振玉、郑元好等人暂无史料考其崖州参将任满后继任于何职,但可考证其后有过升迁。唐锡元于乾隆二十年(1755)任春江协副将[注]李澐:道光《阳江县志》卷5《兵防志》,清道光二年刊本,第18页b。,洪秉彝任龙门副将[注]朱升元:乾隆《晋江县志》卷8《选举制》,清乾隆三十年刊本,第100页a。,黄振玉曾任预保水师副将、海坛总镇[注]左树夔、刘敬:民国《金门县志》卷18《列传二》,民国钞本,第17页a。,郑元好任澄海协副将、南澳镇总兵[注]《钦定平定台湾纪略》卷11,乾隆五十三年敕,第17页b。。其余七位崖州参将任满后直接升任副将,如陈谢勇于乾隆八年(1743)任澄海协副将[注]金廷烈:乾隆《澄海县志》卷13《长官》,清乾隆二十九年刻本,第6页a。,林腾俊于乾隆十二年(1747)任澄海协副将[注]同。,谈秀于乾隆二十五年(1760)任澎湖水师副将[注]林豪:《澎湖厅志》卷6《职官》,台北:大通书局,1985年,第198页。,陈标于乾隆三十七年(1772)任春江协副将[注]蓝荣熙、吴英华:民国《阳春县志》卷3《职官》,第33页a。,雷鹏于乾隆三十九年(1774)二月任香山协副将[注]秦国经:《清代官员履历档案全编》第2册,第160页。,陈国泰于乾隆三十九年(1774)任春江副将[注]同⑦:第19页a。,苏大鹏于嘉庆六年(1801)任春江副将[注]同⑦:第19页b。。孙宗夏于乾隆三十一年(1766)任粤东副将[注]《清高宗实录》卷772,乾隆三十一年(1766)十一月三日,《清实录》第18册,北京:中华书局,1986年,第475页。,亦为升迁,但其任职崖州参将前早已为副将,如乾隆十一年(1746)任洞庭湖水师协副将[注]陈宏谋、欧阳正焕:乾隆《湖南通志》卷79《职官二十三》,清乾隆二十二年刻本,第10页a。、乾隆十二年(1747)任龙阳协副将[注]张在田、游凤藻:嘉庆《龙阳县志》卷4《职官》,第18页b。,故其任崖州参将当为降职使用,崖州任满升任粤东总兵副将,实为恢复原品衔。换言之,十三位有史料可考的参将中有八位按定制任满升迁;五位无法确认其升迁是否为崖州任满后直升,或是崖州任满后又于他处任职后再升;二位于崖州任满后平调为参将。参将方面亦未按定制任满即升,据现有史料考证,至少有两位为平调。但相较于知州而言,参将的升迁率更高,且无如同知州降职使用的情况。

琼州府同知自乾隆四年(1739)迁至崖州,亦列为烟瘴缺,同样两年半俸满即升。乾隆间崖州共十八位同知,就其同知任满后的去向而言,靳光耀、宋镐、宋锦、方显、王中圻、漆浩美、毛维锜、吴光祖暂无史料可考,田宏祚于乾隆十六年(1751)十二月卒于官[注]李如柏、黄德厚:乾隆《崖州志》卷6《秩官志》,第241页。。殷长立在崖州离任后于乾隆二十八年(1763)任定安知县[注]吴应廉、王映斗:光绪《定安县志》卷2《建置志》,海口:海南出版社,2004年,第163页。、史藻在崖州离任后于乾隆五十六年(1791)任东莞知县[注]史澄:光绪《广州府志》卷109《宦绩六》,清光绪五年刊本,第17页a。,此二人不升反降。陈景埙、沈之浦、张增于崖州任后升为知府,如陈景埙乾隆四十五年(1780)任雷州府知府[注]余保纯、黄其勤:道光《直隶南雄州志》卷4《职官志》,清道光四年刊本,第3页a。,沈之浦于乾隆五十二年(1787)六月升琼州知府[注]《缙绅录·清乾隆五十三年春》广东省,西荣庆堂刻本,第36页b。,张增于嘉庆十年(1805)任琼州知府[注]李文恒、郑文彩:咸丰《琼山县志》卷13《职官职》,海口:海南出版社,2004年,第546页。,但其为崖州任后直接升任,抑或是于他处任职后再升任知府,现无法考证。徐学侨离任崖州后于乾隆四十六年(1781)署同知[注]陈朝义:乾隆《长汀县志》卷15《职官》,清内府本,第64页a。,说明其平调。李瑝离任崖州后直升南韶连道[注]明谊、张岳崧:道光《琼州府志》卷24《职官志》,第1069页。,官居正四品,高于知府的从四品。姚延珖于崖州“俸满升四川宁远府”[注]同①。,陈文倬离任崖州后升雷州府知府[注]同⑧:第1070页。。故琼州府同知亦未尽如定制俸满即升,相反,存在不升反降的案例,但相较于崖州知州而言,琼州府同知不升反降的比例小,直接俸满即升的比例大。

崖州任职官员,无法依定制俸满即升,原因有二。一为“调烟瘴各员内每有自以身居瘴地,坐待数年,自然俸满推升,不免颓靡贻误”[注]欧阳永祁:《奏请酌更烟瘴俸满考核之例以饬吏治折》,“国立”故宫博物院:《宫中档乾隆朝奏折》(第32辑),1984年,第846-847页。,此为调瘴官员在崖州消磨时光、消极怠政,以期任满升迁。但清廷又有考核规定,依据考核结果决定瘴区任满官员升迁、平调、降职、强制休致、革职查办,以上崖州各降职、平调官员,不排除属此种情况。二为“烟瘴俸满候升人员未经升用之前,例准以内地对品之缺分别补用”[注]苏昌:《奏请调补知县折》,“国立”故宫博物院:《宫中档乾隆朝奏折》(第31辑),1984年,第214页。,此为内地无相应空缺,崖州任满考核合格者,回内地只能平级调动。后者为满清王朝政令在实际运行中出现的重大偏差,崖州本就为边陲一隅,因其愈发重要的战略地位及令人胆怯畏惧的烟瘴,故清廷以优厚的待遇为前提吸引众多才能兼备者远赴崖州任职,但任满后其应有的待遇无法实现。长此以往,必然导致优秀人才无人愿往,与其加强崖州官吏队伍以应对时代变局的初衷背道而驰。

四、崖州烟瘴缺题补之积弊

就崖州官员任期而言,虽已明确规定两年半,但在其具体实施中,其任职年限依然飘忽不定,或长或短,无规章可循[注]李国祁、周天生、许弘义:《清代基层地方官人事嬗递现象之量化分析》,台北:“行政院”国家科学发展委员会,1975年。该观点是依据大量地方志资料汇总而成,其中也收录了崖州的官员数据,详情可参见该著第1册,第14页。本文与该著在官员任期方面的统计方法同,即“以到卸任年月为准,其记载不明者,以继任官员之到任年月及前任官员卸任年月核算之”,详情可参见该著第1册,第19页。故本文所得乾隆年间崖州官员的实际任职年限与《清代基层地方官人事嬗递现象之量化分析》一书基本一致。。以知州为例,乾隆初年所任命的六位,三位卒于官,一位休于官,杨枝华、许良臣皆俸满,尚属正常。由宋锦至韩震共八位知州,其与后任赴任崖州的时间相差两到三年,亦属正常范围。但自乾隆四十年(1775)后,所任命知州的任期出现错乱状况,如余发林、张恂任职一年有余,旋即离任。更甚者如李元位,任职不足一年,即赴他任。陈新槐、杨廷柱、刘钦和与其下任赴崖州的时间间隔又远超两年半,故乾隆后期崖州知州任期已经不会严格执行定制,而是亦长亦短。同为文职的琼州府同知,则在乾隆二十年(1755)开始出现任期不稳的状况,如李瑝、毛维锜、陈景埙、漆浩美任期一年左右,旋即离任。而殷长立和王中圻与其下任赴崖州的时间间隔又远超两年半,故乾隆中后期琼州府同知任期已呈不稳之态。武职参将,在乾隆朝皆处在任期不定的状态。前五任参将,高华嵩任期长达八年,而其余四任任期最长的为两年,少者不足一年。乾隆中后期的杨元超、谈秀、陈国泰、张瓒等任期皆在一年左右,故乾隆朝崖州参将任期不稳,贯穿始终。相较而言,知州任期比较稳定,在乾隆后期才出现混乱状况,同知在乾隆中期既频现之,而武职参将任期在乾隆朝皆不稳。故清廷在乾隆初既放任崖州官员任期不定的混乱状态,形成一种官场乱态,不受限制。但此种混乱仅局限在武职参将,知州、同知尚可。然长时间置之不理,使此官场乱态逐步蔓延到同知、知州中,至乾隆后期崖州知州、参将、同知都不同程度出现任期或长或短的状况,表明清廷对地方的控制力在逐步减弱,否则,地方督抚碍于清廷威严,不可能对崖州官员任期混乱的状况放任自流。

依定制,崖州文武官职“准其二年报满,该督抚即遴员调往协办,俟协办半年后,令旧任之人交代清楚回至内地。该督抚出具考语,具题留于本省以该员应升之官题补”[注]《钦定大清会典则例》卷8,《景印文渊阁四库全书》第620册,第212页。,即旧员任职崖州满两年时,督抚应当于他员中遴选一位人地相宜之人赴崖州作为新任崖州职员。新旧官员要在一起共事半年,这半年主要是由旧任向新任传道授业,使新任尽快熟悉崖州事务,此种做法,在题补中较为罕见。但此种规定在具体实施中却不如人意,以参将为例,林腾俊于乾隆十二年(1747)八月卸任,其继任者黄尚泰应于林腾俊离任前赴崖任职,但督抚题本上奏清廷后,黄尚泰至“乾隆十三年(1748)六月内用广东崖州营参将”[注]秦国经:《清代官员履历档案全编》第1册,第552页。,已迟十月,而乾隆《崖州志》载其“乾隆十三年(1748)八月内到任”[注]李如柏、黄德厚:乾隆《崖州志》卷6《秩官志》,第250页。,又迟二月,前后任之间竟有长达一年的空缺。又如唐锡元于乾隆十七年(1752)三月离任,朝廷于同年四月批准广东督抚的题本,后继者李高耀“乾隆十七年(1752)四月内用广东崖州营参将”[注]同②:第594页。,而乾隆《崖州志》载其“乾隆十七年(1752)九月内到任”[注]同③。,亦存半年的空缺期。又如同知殷长立于乾隆二十五年(1760)任职崖州,其继任者宋锦于乾隆三十年(1765)接任,但光绪《定安县志》记载“乾隆二十八年(1763)癸未,知县殷长立,山东人”[注]吴应廉、王映斗:光绪《定安县志》卷2《建置志》,第163页。,换言之,殷长立最晚于乾隆二十八年离任琼州府同知,此与其继任者宋锦到任,琼州府同知一职空缺一年以上。同知史藻于乾隆五十一年(1786)任,其继任者宗圣垣嘉庆二年(1797)任[注]明谊、张岳崧:道光《琼州府志》卷24《职官志》,第1070页。,但光绪《广州府志》载史藻“乾隆五十六年(1791)知东莞”[注]史澄:光绪《广州府志》卷109《宦绩六》,清光绪五年刊本,第17页。,意味着琼州府同知空缺达六年。由上述内容可知,在实际的运作中,清廷不但没有实施新旧重叠交替,反而连基本衔接都不尽人意,频频出现时间不等的空缺期,此对崖州重镇而言,危害甚重。

清廷虽意识到崖州作为边防重地的地位与日俱增,但对其仍存有流放地的惯性思维,如将犯罪之官员放崖州降职使用,后再恢复其原品衔。如参将孙宗夏早在乾隆十一年(1746)任洞庭湖水师协副将[注]陈宏谋、欧阳正焕:乾隆《湖南通志》卷79《职官二十三》,第10页。、十二年(1747)任龙阳协副将[注]张在田、游凤藻:嘉庆《龙阳县志》卷4《职官》,第18页。,但乾隆十四年(1749)“洞庭协副将孙宗夏,擅扣兵饷,酿成事端”[注]《清高宗实录》卷351,乾隆十四年(1749)十月三十日,《清实录》第13册,北京:中华书局,1986年,第855页。,此后再无其官场履历,直至乾隆二十八年(1763)其降职为崖州参将,此为其官场的拐点。离任崖州参将后又一路高升,《清高宗实录》于乾隆三十一年(1766)曾载“粤东总兵副将贤否一折,单内所开副将孙宗夏一员”[注]《清高宗实录》卷772,乾隆三十一年(1766)十一月三日,《清实录》第18册,北京:中华书局,1986年,第475页。,次年又载“以广东龙门水师副将孙宗夏为碣石镇总兵”[注]《清高宗实录》卷800,乾隆三十二年(1767)十二月六日,《清实录》第18册,北京:中华书局,1986年,第790页。,可说明其离任崖州参将后,又升任副将、总兵。参将陈大钺于乾隆三十九年(1774)任春江协副将[注]蓝荣熙、吴英华:民国《阳春县志》卷3《职官》,第33页。,但次年即降为崖州营参将。同知殷长立早在乾隆二十年(1755)任廉州府同知[注]周硕勋、王家宪:乾隆《廉州府志》卷11下《职官》,第4页。,但乾隆二十二年(1757)降为灵山知县[注]黄元基:乾隆《灵山县志》卷7《秩官志》,清乾隆二十九年刻本,第9页a。,乾隆二十五年(1760)赴崖州任琼州府同知,乾隆二十八年(1763)又降为琼州府定安县知县[注]吴应廉、王映斗:光绪《定安县志》卷2《建置志》,第163页。,后又升任连州同知[注]杨楚枝、吴光:乾隆《连州志》卷5,清乾隆三十六年刻本,第22页b。、高州府知府[注]明谊、张岳崧:道光《琼州府志》卷24《职官志》,第1070页。。知州“陈福永,五十年任(雷州府知府)”[注]雷学海:嘉庆《雷州府志》卷9《职官》,《中国地方志集成·广东府县志辑》第43册,第290页。,但陈福永早在乾隆四十一年(1776)就曾任高州知府[注]《缙绅录·清乾隆四十二年秋》序,第30页。,故其任职崖州当为降职使用。此外,崖州亦成为后补官员的倾销地,如同知史藻于乾隆五十一年(1786)四月“签掣湖南沣州安福县知县缺”[注]秦国经:《清代官员履历档案全编》第22册,第70页。,理应赴湖南安福县任职,但同治《安福县志》载“刘启厚,江西南昌进士,(乾隆)五十一年(1786)任”[注]姜大定、尹龑澍:同治《安福县志》卷18《职官》,清同治八年刻本,第4页a。知县,此举说明史藻被湖南督抚否决,无官可任,才出现同年任职琼州府同知的窘境。凡此种种,皆说明崖州乃至琼州成为其降职赎罪之地,此种做法与加强崖州乃至琼州府官员队伍建设的初衷大相径庭。此外,学界主流观点认为唐宋为琼州贬官鼎盛之时,明代贬往琼州之官员锐减,清代则无官员被贬琼州。从上述史料分析看,该说有待商榷。清代确有被贬往琼州的官员,与唐宋官员相比,清代被贬琼州的官员品级、知名度不高,不及唐宋诸多重臣,但不宜否认清代确有官员被贬琼州的事实。

清廷实施严格的官员回避制,其中包括籍贯回避,“本省人不得官本省”[注]贺长龄:《清经世文编》卷17《吏政三》,北京:中华书局,1992年,第419页。,不准官员在其籍贯地或与其籍贯接近之地任职。而清制又规定“凡远省烟瘴地方文武官员缺,例将本省熟悉风土之人调补”[注]《钦定大清会典则例》卷106,《景印文渊阁四库全书》第623册,第178-179页。“调补人员,必其籍与两粤道路相近”[注]《清高宗实录》卷67,乾隆三年(1738)四月二十七日,《清实录》第10册,第86页。,此似与籍贯回避制相冲突,但亦有规律可循。乾隆间同属文职的18位同知、22位知州皆无广东籍人士,武职较为特殊,有4位参将为广东籍,14位参将为福建籍。可见在崖州烟瘴区,文职严格依籍贯回避制而行,而武职可适当宽松。这种文武区分对待并非始自乾隆时期。有学者曾考证雍正年间武官的籍贯,认为“文官的籍贯登记基本上具体到县一级行政区,而武官则仅登录省一级行政区,这说明武官的避籍制度比文官宽松”[注]王志明:《雍正引见绿营武官的相关问题》,《故宫博物院院刊》,2004年第4期。,并指出雍正时期,广东引见绿营武官共53人,其中广东籍者为22人。可见乾隆时期武职官员回避宽松情况,不是对崖州的特例,而是整个武职的普遍现象[注]详情参见王志明:《雍正引见绿营武官的相关问题》。作者在该文中进一步指出雍正、乾隆两朝对水师武职官员的籍贯限制相对较轻。。

由上文可知,崖州本为烟瘴最甚之地,外人极易染瘴身亡,为改变此窘境,雍正帝定烟瘴题补之策,以安人心。然崖州官员任满后绝大部分没有按规定升迁,此举极易造成乾隆后期崖州官员懒于政事、消极怠日。此外,频繁更换一地主政之官员,亦易造成徒于形式,于政事无益。广西提督韩良辅对此曾发表过“或欲行而不果,或行而未效,又将匆匆离任矣”[注]王志明:《雍正朝文官保举和题补制度》,《清史研究》,2003年第1期。的感叹。后有廷臣上《知府久任疏》,以史为鉴道“臣观三代以后惟汉之吏治近古,而汉之吏治所以近古者,以其能重刺史守相久任而考其成功也”[注]贺长龄:《清经世文编》卷18《吏政四》,第449页。,强调官员久任一职的重要性。且提出升职与久任之折中方案,“自今以后知府俸深有荐应升副使者,即加副使职衔服色,仍管府事”[注]同④。,即俸满后职务不动,品衔升迁。此后汪志伊于《敬陈吏治三事疏》提到“似宜仿照浙江之玉环、平阳等一十五厅县,准其俸满保题以升衔留任注册,再满三年核实题报,准其以应升之缺”[注]贺长龄:《清经世文编》卷16《吏政二》,第393页。,可见浙江在局部已实施职务不动,但品衔升迁的折中方案。汪志伊提倡各地“宜仿”此方,亦说明此方有其推广的合理性与紧迫性,但琼州府却没有效仿此方。《清高宗实录》乾隆四年(1739)四月十九日曾载:

粤西边瘴地方,文员俸满回内地候升。武职亦请将驻扎百色、泗城、各营将备,照广东崖州营之例,三年报满,调回内地候升。当经檄行司道详议,据称粤西内环土属,外接交趾,均需干员弹压,若将边瘴地方之将备,均照广东崖州之例,甫经熟悉,旋即离任,于边疆营伍未便,然不稍加区别,亦非仰体皇上悯恤瘴员之意。[注]《清高宗实录》卷91,乾隆四年(1739)四月十九日,《清实录》第10册,北京:中华书局,1985年,第390页。

说明清廷当时已对频繁更换一地文武大臣之弊端有足够的认识,只是迫于崖州烟瘴之甚,无奈只能将其任期控制在两年半。如乾隆中后期,边疆缺由原先的优升向久任转变,但云贵烟瘴缺照旧实施,无变动,理由为烟瘴恶劣、不宜人居[注]张振国:《从优升到久任:清代边疆缺之演变——以云贵二省文官历俸为中心的探讨》,《中国边疆史地研究》,2019年第2期。。但亦可借鉴浙江的折中法,即适应崖州烟瘴者,可俸满留任升衔;不适应者,俸满调他任。现无史料考证琼州府于烟瘴区曾有此尝试。

五、结 语

清初崖州文武诸臣接连染瘴而亡,却无法与闽浙滇等省共享题补,激起边疆重臣的不满。后雍正将崖州正式确立为烟瘴缺,并减少任期时长,至乾隆时确定崖州烟瘴缺的具体内容。拟任人选为南部诸烟瘴省份之人,出生于北部,且有在次烟瘴区任职经历者亦可,但比例较小。乾隆间崖州官员俸满后升迁未依规实现,不排除有考核不佳之因,但亦有无空缺可升之由,武职参将尚可,但文职知州、同知大部任满后出现平调,甚至降职的变动,且任职年限亦未依定制而行。官员交接出现时间不等的空档期,且崖州在清廷主政者心中仍存有流放之地的烙印。万历四十一年(1613),两广总督张鸣冈奏议,因崖州在琼岛尽头,最为险要,故请将“琼崖参将移驻崖州,以压黎夷”[注]《明神宗实录》卷509,万历四十一年(1613)六月二十三日,《明实录》第63册,台北:“中央研究院”历史语言研究所,1962年,第9644页。。雍正三年(1725)琼州镇标把总赍捧奏:“崖州一营离郡千里,逼近安南,实为全琼之后户……请于崖营游击一缺改设水师……微深知崖营甚属紧要。”[注]《世宗宪皇帝朱批谕旨》卷159,《景印文渊阁四库全书》第422册,台北:台湾商务印书馆,1983年,第651页。雍正八年(1730)奏请改崖州游击为参将,次年,清廷同意琼州府同知移驻崖州。就琼州府同知何时移驻崖州,光绪《崖州志》载:“按《通志》作乾隆元年(1736)移驻崖州,《府志》作雍正九年(1731),宋《志》作乾隆四年(1739),然前此并无官可考。有官自乾隆四年(1739)始,当以宋《志》为准。”[注]张嶲、邢定纶、赵以濂:光绪《崖州志》卷15《职官志》,第406页。故本文认同乾隆四年(1739)说。嘉庆二十四年(1819)琼州府同知由崖州移回郡城,道光十二年(1832)琼州水师协与崖州营对换,光绪年间崖州一跃成为直隶州,凡此种种皆说明清廷不断地加强崖州政治、军事地位,以应对新形势。将崖州建设成琼州之政治、军事次中心,清廷可谓意图明显,对崖州制定的战略定位符合时局变化,且政策配套,但唯独执行不力。崖州被确立为烟瘴缺,有其必要性和紧迫性,亦发挥了其历史作用,大幅减少崖州官员染瘴身亡的概率,但也出现了频繁更换地方长官、不注重崖州官员队伍建设以及食言于边疆官员的弊端。