柴达木盆地西部阿拉尔断裂新生代构造变形特征及意义

魏岩岩,吴磊,周道卿,肖安成,黄凯

(1.中国自然资源航空物探遥感中心, 北京 100083;2.浙江大学 地球科学学院,浙江 杭州 310012;3.教育部含油气盆地构造研究中心,浙江 杭州 310012)

0 引言

柴达木盆地地处青藏高原东北缘,其四周被祁连山、阿尔金断裂及东昆仑山所环绕,保存了巨厚的中—新生界陆相碎屑沉积序列,受印度—亚洲板块碰撞的影响,盆地内部新生代构造变形强烈,形成了一系列基底断裂与褶皱,是研究青藏高原变形过程的理想地区[1-7]。柴达木盆地西南部(柴西南地区)是指阿尔金左旋走滑断裂以南、祁漫塔格造山带以北、英雄岭背斜带以西的狭长地带,其内新生代变形强烈,沉积过程连续,油气资源丰富,一直以来是地质与石油学家研究的热点地区[7-14]。近年来,学者在该地区做了大量的研究,并对柴西南地区甚至柴达木盆地的变形机制提出了各种模型[7,9-14],其中阿拉尔断裂的性质及活动时间在各种模型中起到了至关重要的作用。一般认为,受祁漫塔格向北推覆的影响,在柴西南地区形成了一系列逆冲断裂[5,7,11,15-19]。但也有学者认为柴达木盆地南界受左旋走滑断裂控制,柴西南地区的昆北断裂、阿拉尔断裂都是由于东昆仑走滑断层逐渐向北扩展而形成的[20]。另外,对于柴西南地区的变形时间也存在很大争议,一些学者认为柴西南地区断裂的活动时间较晚,大约在晚渐新世—早中新世期间开始活动[20-24];另一些学者则认为柴西南地区断裂自新生代早期就开始活动[5,7,16-17]。可见,柴西南地区变形机制非常复杂,还需要进一步深入研究。本文选取柴达木盆地西部阿拉尔断裂为研究对象,利用高精度的二维、三维地震反射数据,进行几何学及运动学特征分析,恢复出其走滑和逆冲分量,在此基础上探讨柴西南地区的断裂性质及其机制。

1 地质背景

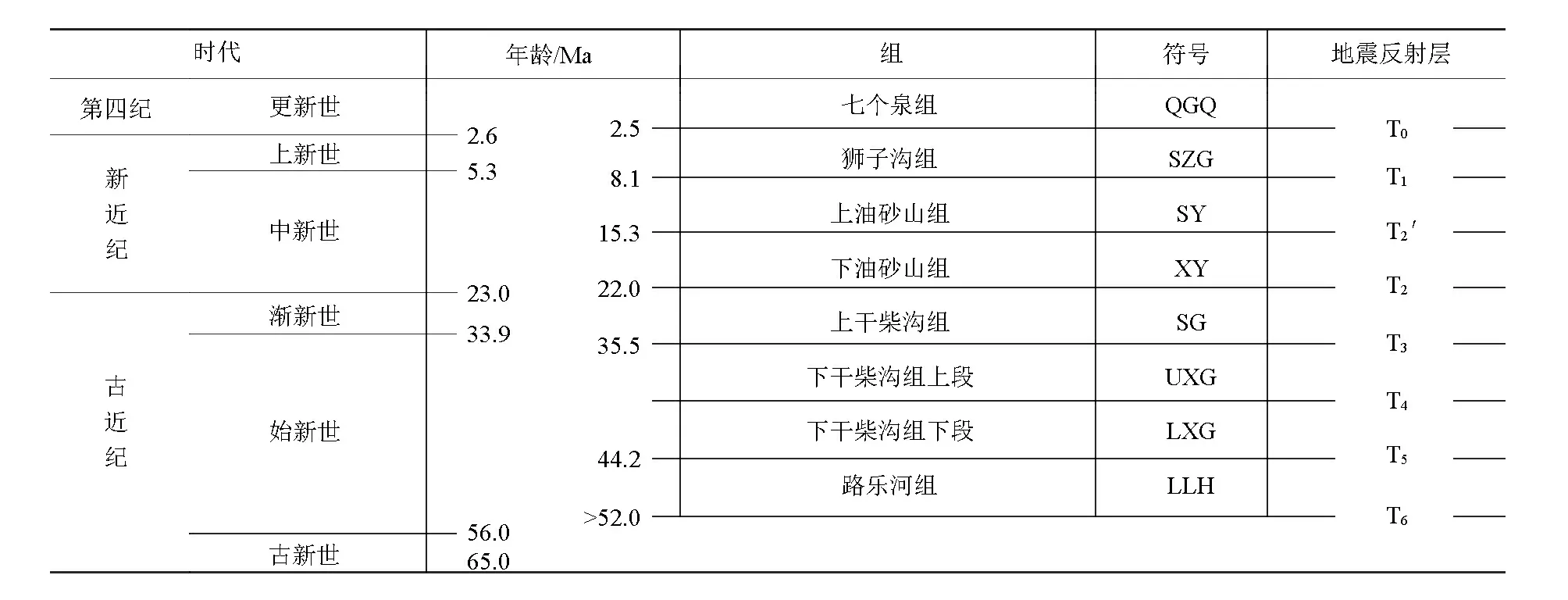

1.1 柴达木盆地新生界地层划分

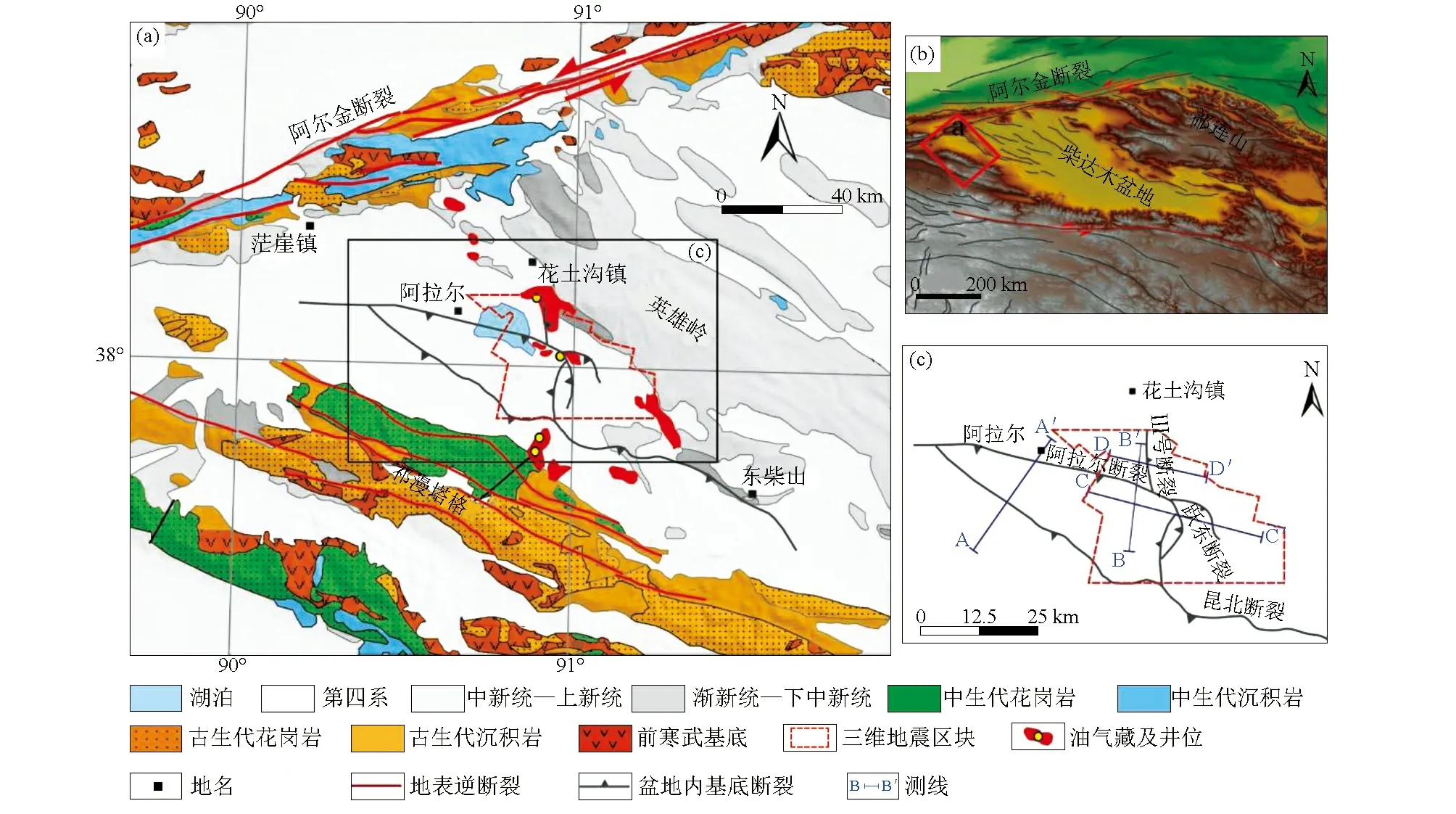

柴达木盆地紧邻阿尔金山、南祁连山和东昆仑—祁漫塔格三大物源区(图1a),其内部保存了巨厚的中新生代陆相沉积,最厚处可达1×104m以上。柴达木盆地新生界沉积地层由老到新依次被划分为路乐河组、下干柴沟下段、下干柴沟上段、上干柴沟组、下油砂山组、上油砂山组、狮子沟组以及七个泉组(表1)。本文依据前人磁性地层与化石定年研究结果,将路乐河组、下干柴沟组底界年龄分别限定为>52.0 Ma和44.2 Ma[25],上干柴沟组底界年龄限定为35.5 Ma[26],下油砂山组底界年龄限定为22.0 Ma[27],上油砂山组、狮子沟组、七个泉组底界年龄分别限定为15.3 Ma、8.1 Ma、2.5 Ma[28]。

a—柴西南及邻区地质简图;b—柴达木盆地及周缘地形图;c—阿拉尔地区断裂系统图a—geological map of the SW Qaidam Basin and adjacent area;b—gigital elevation map (DEM) of the Qaidam basin and surrounding area;c—fault system of Alar area图1 研究区位置及地质概况Fig.1 Location and geological survey of the study area

表1 柴达木盆地新生代综合地层

1.2 柴西南地区新生代构造变形

柴西南地区新生代以来变形强烈,现今主要被第四系沉积所覆盖。由于其丰富的油气资源,柴西南地区是目前柴达木盆地勘探程度最高的区域,已有大量地震及钻井资料[3]。三维及二维地震资料显示平面上柴西南地区存在一系列呈肘状分布的NNW向断裂,如阿拉尔断裂和昆北断裂,剖面上表现为高角度基底断裂[7,12]。对于这些断裂的形成机制一直存在争议。一般认为该组断裂是由于东昆仑—祁漫塔格造山带向北逆冲到柴达木地块之上而形成的逆冲断裂[5,7,17-18],但也有学者认为该组断裂是东昆仑构造楔向北插入柴达木地块中而引起的反向逆冲断裂[22]或是东昆仑走滑断裂不断向北传递扩展而形成的左旋走滑断裂[20], 根据断裂两侧的地层厚度等值线或者地震属性沿层切片特征推算出阿拉尔断裂的走滑量超过了8 km[12,29]。柴西南地区除NNW向的主要断裂外,还存在一系列近SN向的小断裂,如阿拉尔断裂两侧的跃东断裂和Ⅲ号断裂(图1c)。对于阿拉尔断裂及其周围小断裂的活动时间也有不同的观点,一些学者认为阿拉尔断裂、跃东断裂以及Ⅲ号断裂在形成机制以及形成时间上具有同一性,均为同一应力场作用下形成的一期构造,形成时间大约在36 Ma或22.0 Ma左右[12,29]。然而有些学者则认为昆北及阿拉尔断裂活动时间较早,自新生代初期或更早的时间就已经在控制盆地的沉积[7,18]。

2 阿拉尔断裂的变形特征

2.1 几何学特征

祁漫塔格山前柴西南地区发育一系列NW—SE向肘状断层(如昆北、阿拉尔等断裂),平面上整体呈斜列式排列(图1a)。阿拉尔断裂特征最为显著,其自阿尔金山前向东南延伸至盆地内部,可分为NWW走向的西段和近SN走向的东段两部分,两段近于垂直。剖面上,阿拉尔断裂表现为基底断裂,断面陡倾,倾角在50~76°之间;其西段倾向南,倾角相对较小,而东段倾向西,断面近乎直立。剖面显示,阿拉尔断裂西段与昆北断裂呈叠瓦状向北逆冲,造成阿拉尔断裂以南地层的整体抬升,断裂上盘处于地形高部位,逆冲特征明显(图2)。此外,在阿拉尔断裂的东侧,还发育一个形态与其相似的跃东断裂,也是由NWW走向的西段和近SN走向的东段两部分组成,且其西段与阿尔金断裂的西段相连,其东段与阿拉尔断裂的东段平行,我们认为其也是阿尔金断裂系统的一部分(图1c)。剖面上,跃东断裂也与阿拉尔断裂相似,断面陡倾,以竖直抬升为主,且西段倾角较东段小。

图2 过阿拉尔及周边断裂地震剖面及解释剖面Fig.2 Seismic profiles crossing the Alar fault and their geological interpretation

2.2 阿拉尔断裂水平缩短量

阿拉尔断裂的东南部覆盖有大面积的三维地震工区(图1a),工区内包括阿拉尔断裂的部分西段和东段。本文自西向东沿阿拉尔断裂的走向等间隔选取了12条近似垂直于阿拉尔断裂走向的地震剖面(包括近SN向6条和NEE向6条),利用2D move软件以新生界路乐河组底为参考面,计算出了每一条剖面的水平缩短量。剖面位置见图3a,结果见图3b,显示阿拉尔断裂的水平缩短量最大值位于北西段西部,为 3.2 km,向西快速过渡为1 km左右。

a—垂直于阿拉尔断裂走向的地震剖面位置及编号;b—沿阿拉尔断裂走向各地震剖面新生代总缩短量a—location and number of seismic sections perpendicular to the Alar fault strike;b—total Cenozoic shortening of seismic sections along the Alar fault图3 地震剖面位置及新生代总缩短量Fig.3 Location and total Cenozoic shortening of seismic sections

2.3 活动时间

本次研究利用地震剖面所反映的生长地层来确定断裂的活动时间。剖面AA′位于研究区西侧,剖面特征显示阿拉尔断裂上盘处于高地形位置,并且该区域自下干柴沟组下段,开始接受沉积。同时,与断裂下盘相比,上盘同时代的的地层沉积厚度要比下盘小很多(图2a)。剖面BB′位于剖面AA′的东侧,呈近SN向延伸,切过阿拉尔断裂的东南段(图2b)。从BB′剖面可以看出,阿拉尔断裂上下盘新生代各时期地层均有沉积,但同时期地层均存在明显的厚度差异,上盘地层沉积厚度远小于下盘沉积厚度。剖面AA′和剖面BB′的特征,表明阿拉尔断裂自新生代初期以来一直活动,并且控制着断裂两侧的新生代沉积。

平面图显示,阿拉尔地区除发育一系列NW—SE向大断裂外,还发育一些近SN向的小断裂(如跃东断裂,Ⅲ号断裂)(图1c)。跃东断裂平面上呈肘状展布,类似于阿拉尔断裂东南段,包括近似垂直的两部分,北西段和东段,北西段向东延伸转为向南延伸。剖面CC′显示,该断裂向下切穿基底,向上切穿上干柴沟组底界,并消失于上干柴沟组地层之中(图2c),同时其上盘地层有轻微褶皱变形,上干柴沟组以上地层均未发生错断。这些特征表明,跃东断裂的变形程度有限,仅在下干柴沟沉积之后有过微弱活动,后期基本未活动。剖面DD′中,Ⅲ号断裂切穿下油砂山组之前地层,并且在上盘形成断裂传播褶皱(图2d)。该剖面中,由褶皱翼部向核部逐渐减薄的生长地层,自上干柴沟组开始出现,并一直持续到七个泉组沉积末期,指示Ⅲ号断裂发育于下干柴沟组沉积之后,并持续活动(图2d)。

3 讨论

3.1 阿拉尔断裂运动学特征

前人依据断裂两侧地层厚度差计算得到阿拉尔断裂西、东两段的最大竖直抬升量分别为3 km和1.8 km[7]。另外,一些学者认为阿拉尔断裂是东昆仑走滑断裂不断向北传递扩展而形成的左旋走滑断裂[18], 并根据断裂两侧的地层厚度等值线或地震属性沿层切片特征推算出阿拉尔断裂西段的走滑量超过了8 km[12,29]。由于阿拉尔断裂向东并未一直延伸,而是转为近SN向,阿拉尔断裂NNW段的走滑量一种情况是被SN向的断裂逆冲所吸收,这与我们上文计算出的水平缩短量不相符;另一种情况是整个阿拉尔断裂上盘发生旋转,这种情况下北西段与东段交汇的部位处于伸展背景下,与事实不符。上文计算结果可知阿拉尔断裂的水平缩短量最大值位于北西段,只有3.2 km,向西快速过渡为1 km左右。如果像前人所述的阿拉尔断裂北西段的走滑位移量为8 km,剩余5~7 km的走滑位移量是无法被消减掉的。从运动学机制而言,由于阿尔金断裂东、西两段近乎垂直,其西段的水平缩短量可认为近似代表东段的走滑量,而东段的缩短量也约等于西段的走滑量,即断裂在新生代期间所积累的水平缩短量,可近似地认为是与剖面走向平行的该段断裂的走滑量。在这种情形下,我们对阿拉尔断裂水平缩短量的计算结果表明,其西段走滑量约为1 km,为左旋走滑分量,远小于该段的竖直抬升量和水平缩短量,是一个以逆冲为主的断裂;而东段的走滑量则可达3.2 km,为右旋走滑分量,是该段竖直抬升量和水平缩短量的3倍左右,是一个以右旋走滑为主的断裂。这与阿拉尔断裂的几何学形态是匹配的,地震反射剖面显示,阿拉尔断裂东段较西段更陡,因而更有利于走滑的发生。

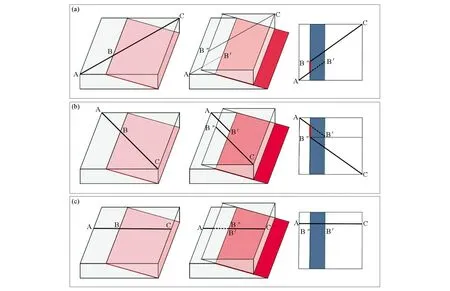

前人对阿拉尔断裂西段走滑量达到8 km的认识可能是由于其忽视了斜向断层活动引起的标志层在平面和剖面上的视觉错动,因而未能从立体和实际位移等方面综合分析两盘的错动。例如图4a、b所示,当断裂走向与标志体走向不一致时,逆冲断裂两侧的标志层或构造线投影到某一个面上时,会表现出水平错移,在平面上造成走滑断层的假象。只有当断层的走向与标志体走向垂直时,才不会在平面上产生这种视觉误差(图4c)。从区域新生代地层厚度等值线可以看出[29],阿拉尔断裂上盘新生代地层的总体走向为NNW,与阿拉尔断裂西段斜交,符合图4a中的情况,即阿尔金断裂的逆冲活动会在两盘对应地层的平面投影上造成左旋的错觉。因此本文认为单纯的通过对比断裂两侧的地层厚度等值线或者地震属性沿层切片特征来推算断裂的走滑量是不合理的。

a、b—当断裂走向与地层走向不一致时,断裂两侧的标志层或构造线投影到某一个面上时,会表现出水平错移,给人在平面上造成左旋走滑或右旋走滑假象;c—当断裂走向与地层走向一致时,将断点投影到同一平面上时未产生视觉误差a、b—if the fault strike is inconsistent with formation strike, then when the marker layers or structural lines on both sides of the fault are projected onto a certain surface, they will show horizontal shift, giving the illusion of left-lateral strike-slip or right-lateral strike-slip on the plane;c—if the fault strike is inconsistent with formation strike, then there is no visual error when the break point is projected onto the same plane图4 斜向断层引起的断层效应Fig.4 Fault effect caused by oblique fault

3.2 阿拉尔断裂形成机制

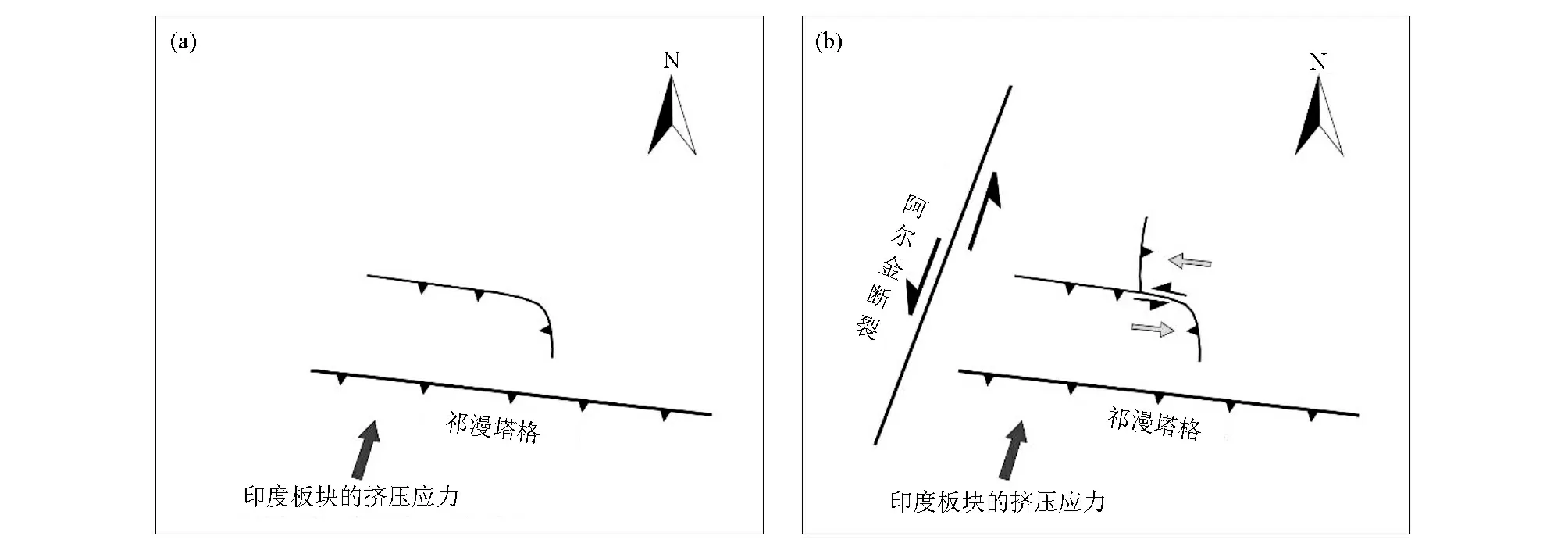

对于阿拉尔断裂的性质及形成机制一直存在争议。一些学者认为阿拉尔断裂是东昆仑构造楔引起的反冲断裂[22]或是东昆仑走滑断裂不断向北传递扩展而形成的左旋走滑断裂[20]。最新的地震剖面显示阿拉尔断裂为一切穿基底的大断裂,并且与南部的昆北断裂呈叠瓦式向北逆冲,规模较大,否定了阿拉尔断裂为一反冲断裂。本文研究结果表明,尽管阿拉尔断裂西段表现出一定的走滑断裂特征,但其主体应为一高角度逆冲断裂,且其整体走向与南部祁漫塔格走向平行,因此可以推断其主要受祁漫塔格造山带向北的挤压控制。地震剖面反映阿拉尔断裂自新生代初期或更早的时间,就已经启动,在新生代时期持续活动,并控制了区域沉积。同时,上干柴沟组沉积时期,阿拉尔断裂上盘发育生长地层(图2b),并持续到七个泉组,指示上干柴沟组沉积时期,阿拉尔断裂的运动方式发生了改变,反映区域应力场可能发生了一次转变(图5)。阿拉尔断裂周边分布有较多的南北向小断裂,这些断裂基本都启动于上干柴沟组沉积前后,即渐新世早期。前人在柴西北地区的研究表明,晚始新世—早渐新世时期,阿尔金断裂在中下地壳内开始韧性剪切,并一直持续到中中新世[29-31]。结合前人关于阿尔金断裂的演化过程,本文推测阿拉尔断裂可能在此时受阿尔金断裂韧性剪切活动的影响,产生了一定的左旋走滑分量,并被与之成高角度相交的南北向断裂所调节吸收,形成了一系列近SN向的构造带,造成了EW向的小规模缩短。也就是说,阿拉尔断裂新生代的运动学特征主要受到祁漫塔格造山带向北挤压的控制,同时也受到西侧阿尔金左旋走滑断裂系运动的影响。

a—新生代早期;b—新生代晚期a—early Cenozoic;b—late Cenozoic图5 阿拉尔断裂运动模式示意Fig.5 Sketch map showing the kinematics of the Alar fault

3.3 油气勘探的意义

柴西南地区主要油田均分布于断裂上盘,表明断裂的活动与油气运移、富集成藏密切相关。地面沉降和地热历史表明该地区烃源岩在始新世中期开始产油,始新世晚期(上干柴沟组沉积前)开始大量生烃[32]。始新世晚期,长期活动的基底断裂如阿拉尔断裂活动性逐渐加强,大量SN向的小断裂形成。一方面,断裂的挤压作用导致沿着这些断面发育大量的微裂缝,提高了孔隙的连通性和储层的质量,逐渐改变了柴达木盆地西南部岩石原始渗透率低[31-32]、存储性能差的情况,从而使油气的运移和聚集更容易;同时断裂上盘地层变形形成的背斜为聚集油气提供的了空间,有助于形成断控圈闭。另外,断裂也是连接烃源岩和储层的重要的通道, 通过断裂的连通构成了多种形式的生、储 、盖组合[33-35]。由此可见,柴西南地区构造活动与油气形成有良好的时空匹配关系,断裂的形成与演化对油气成藏起到了重要作用。

4 结论

本文在二维及三维地震数据的基础上,对柴西南地区阿拉尔断裂的几何学、运动学特征、活动时间、断裂性质及形成机制进行了详细的分析和探讨,主要得出以下结论:

1)平面上,阿拉尔断裂可分为近于垂直的西段(NWW走向)和东段(近SN走向);剖面上,阿拉尔断裂表现为基底断裂,其西段倾向南,倾角相对较小,而东段倾向西,断面近乎直立。

2)阿拉尔断裂自新生代初期开始活动,西段以逆冲为主,水平缩短量和竖直抬升量均达到3 km以上,而左旋走滑量仅为1 km左右;东段以右旋走滑为主,水平缩短量和竖直抬升量仅为1 km左右,而走滑量达到3 km。

3)阿拉尔断裂的形成和活动受南侧祁漫塔格造山带向北挤压和西侧阿尔金左旋走滑断裂的共同影响。柴西南地区断裂活动与油气形成良好的时空匹配性是形成油田的关键因素,断裂活动提高渗透率、促进形成背斜圈闭,并且起油气运移通道的作用。