“十四五”时期畅通城乡经济循环的动力机制与实现路径

摘 要:城乡经济循环畅通在国民经济循环中发挥着基础性作用,其本质在于构建形成城乡共生关系,以实现城乡两个异质性空间的要素有序对流、产业深度耦合和供需高效适配。从动力机制来看,城乡经济循环受国家战略导向、体制机制改革、技术创新应用和市场体系建设的共同影响。我国城乡经济循环存在梗阻和断点,突出表现为要素双向流动存在制度性障碍、市场基础制度不健全、县域经济链接功能不强、城乡供给体系缺乏适应性。“十四五”时期,畅通城乡经济循环,应以有效畅通供给侧、构建城乡高质量供给体系为主攻方向,健全“制度创新—技术赋能—市场支撑”的三维动力机制,强化县域联动城乡经济的功能,依托创新链提升产业链和供应链,全面提升城乡要素配置效率、产业关联效应和市场流通效率。

关键词:城乡经济循环;要素配置;供需适配

中图分类号:F323 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2021)10-0022-09

经济循环畅通无阻是构建新发展格局的关键,而城乡经济循环在国民经济循环中又发挥着基础性作用。从发展趋势来看,一个国家的城乡经济模式往往随着社会生产力的变化不断调整,城乡关系伴随生产力的高度发展逐步走向循环融合。城乡分离是生产力发展的必然结果,城乡对立也将伴随生产力的进一步发展而消失,未来的城乡关系一定会在新的基础上实现协调和平衡发展,最终走向融合。新中国成立以来,我国城乡关系从分割到依存再到初步形成循环,总体上不断向着更加适应新发展阶段要求的方向在演化,但一些制度性障碍、结构性矛盾还没有根本化解,城乡经济循环格局尚未完全确立。在服务构建新发展格局的背景下,加快畅通城乡经济循环,有利于提升国民经济体系的整体效能,对全面推进乡村振兴和新型城镇化建设也有重要价值。本文基于对城乡经济循环内涵的阐释,分析城乡经济循环的动力机制与关键堵点,提出“十四五”时期我国畅通城乡经济循环的基本思路与实现路径。

一、畅通城乡经济循环的基本要义

学术界主要从要素统筹、产业协同发展和城乡市场一体化等维度来界定城乡经济循环,但尚未形成统一认识。这里认为,畅通城乡经济循环是指依托城乡分工体系和市场体系,通过体制机制创新、先进技术赋能、现代市场体系建设,促进城乡两个异质性空间要素对流、产业耦合和供需适配的过程。

(一)城乡要素双向流动与优化配置

要素双向自由流动和优化配置,是实现城乡经济良性循环的基础。一般而言,市场决定资源要素配置涉及三个系统的有效性,即进入市场的要素、在一定产权制度约束下的要素供给者和需求者、市场秩序[1]。城乡要素实现高效对流有三个前提:一是要素流动是自由的,不存在市场垄断阻碍和不合理的行政限制,可以自由进入市场。正如《资本论》在讲到利润平均化时描绘的景象:资本有更大的活动性,也就是更容易从一个部门和一个地点转移到另一个部门和另一个地点;劳动力能够更迅速地从一个部门和一个地点转移到另一个部门和另一个地点。然而,“大国小农”是我国的基本国情农情,不同要素的属性和市场化程度存在差异,特别是农村土地要素,一定程度上还承载着就业和社会保障功能,这就决定了实现要素自由流动必然是“有序”的,而不能一蹴而就。二是要素自由流动存在顺畅的通道或场域。市场作用发挥的有效性往往与其完善程度成正比,而市场作用的有效性又直接影响甚至决定资源配置效率和供需匹配效率,统一和充分开放的要素市场对要素流动不可或缺。三是市场是有效的。如果行政过度限制要素交易对象和范围,市场就很难形成公平价格,必然导致要素价值的剥夺或流失。只有具备健全的市场功能,要素价格真正做到由市场决定,才能使要素价格真实灵活地反映市场供求关系、资本稀缺程度和使用成本,推动城乡要素配置依据市场规则、市场价格、市场竞争实现效益最大化和效率最优化。因此,从要素层面来看,城乡经济循环畅通体现为要素自由流动、市场有效调节基础上要素配置效率的提升。

(二)城乡产业关联畅通与深度耦合

城乡经济循环不仅是商品和要素的交换,而且体现在产业转移和融合过程中共生产业链和价值链的形成,即城乡产业的关联畅通。其中,产业转移是形成合理的产业分工体系、优化生产力空间布局的重要途径,既包括产业从高梯度地区向低梯度地区的转移,又包括在城乡之间的转移。从发展规律来看,空间集聚性是城市的本质特征,非农产业向城镇集聚、各类经济要素向城镇集中,是城镇化的伴生现象。但是,当城镇化达到一定程度,市场拥挤效应和要素成本上涨,会导致部分不依赖城市集聚效应的产业或产业链环节向乡村转移。与此同时,产业向数字化、智能化、网络化方向演化,将推动基于传统地理空间的产业集聚向虚拟集聚发展,产业链将逐渐走向有机链接的产业价值网络,资源型产品开发、农产品加工、部分劳动密集型产业的产业链不同环节和价值功能可以在城乡之间布局。随着新技术变革和城乡关系的变化,产业在城乡之间转移布局将不再是单向维度而是双向的。畅通城乡经济循环,目的是推动城乡共建价值链网络,促进产业在城乡双向转移中实现一体化发展,在耦合发展中实现一体化增值。

(三)城乡之间供需高效适配

经济循环的本质是把经济活动连接起来,以形成合理的对接机制和匹配结构[2],从而实现生产与消费的动态平衡。城乡经济循环的另外一个重要体现是建立在城乡经济分工基础上的商品交换,农产品和工业品的价值在交换中得到实现,而利益分配结构会因不同的制度安排和技术条件产生不同结果。通过广泛的商品交换和商品流通,使社会生产的两个地表空间范围——城市和农村都處于商品生产的汪洋大海之中[3]。其中,又存在两对供需匹配关系,即城市对农产品的需求与农村供给匹配,农村对工业品、生产资料的需求与城市供给匹配。随着城乡居民消费需求变化和生产技术进步,城乡之间商品交换的内容和实现形式往往并不是固定不变的,城乡商品交换不仅需要保持总量平衡,而且要保持结构匹配。供需结构高效匹配,取决于两个方面:一是供给体系的质量和效率,即供给能够灵活适应需求结构变化,并引领和创造新需求;二是商品流通效率,流通是畅通城乡经济循环的重要基础,承担着引导生产和促进消费的双重职能。畅通城乡经济循环,就是通过着力减少无效供给、扩大有效供给,并通过现代流通提高供需匹配效率,进而有效满足城乡居民多层次多样化消费需求。

二、畅通城乡经济循环的动力机制

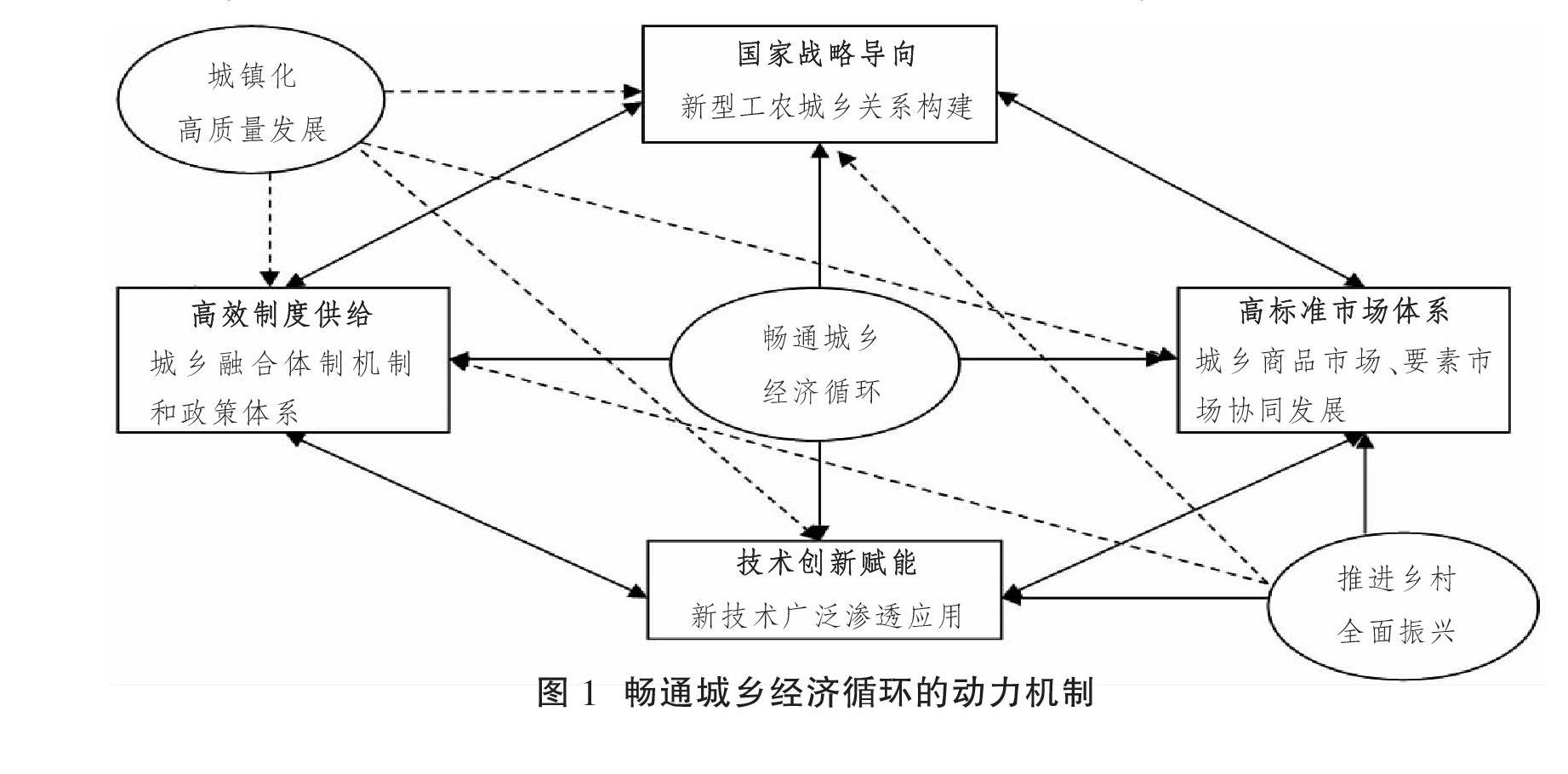

从新中国成立70多年我国城乡关系的变迁来看,其具体演化模式受一定经济社会条件下多重因素的共同影响。国家战略、制度供给、技术进步和市场体系建设等共同产生影响,但在不同阶段发挥着不同作用。畅通城乡经济循环,关键取决于国家战略导向、高效制度供给、技术创新赋能、高标准市场体系等的有效协同(见图1)。

(一)城乡发展战略导向

发展中国家为摆脱贫穷、实现经济起飞,往往选择通过制定和实施重大发展战略来调节重大结构关系和生产力布局,这是一个比较普遍的现象。但是,不同国家基本国情和生产力水平各异,采取的发展战略不尽相同,即便同一个国家在不同的历史时期采取的经济发展战略也会有所不同。新中国成立以来,我国立足发展阶段和现实任务制定了一系列经济社会发展战略,并一以贯之接力推进,为实现经济持续增长和历史性解决绝对贫困问题、全面建成小康社会提供了战略指引和保障。

城乡关系是经济社会发展最重要的关系之一,处理好工农关系、城乡关系一直是国家发展战略的重点,不论是新中国成立初期的重工业发展优先战略,还是21世纪以来实施的统筹城乡发展战略,都对城乡资源要素流动、工农关系等产生了重要影响。例如,实施重工业发展优先战略尽管使我国在短期内建立起比较独立完整的工业体系,但也导致农业、轻工业、重工业比例关系的严重失调和城乡二元分离。由此可见,畅通城乡经济循环,国家城乡发展战略导向十分关键。党的十九大报告提出实施乡村振兴战略,确立了优先发展农业农村的城乡融合发展战略框架,这是在兼顾城乡发展需求、城乡共同利益的基础上作出的战略性安排,有利于形成更加合理的城乡要素流动和交换格局,重塑工农关系和城乡关系,进而促进城乡经济循环的通畅。

(二)有效的制度和政策供给

诸多研究表明,技术进步和人力资本积累并不能对经济长期增长作出充分解释,产权和制度安排对资源配置、经济增长同样具有重要影响。回顾和审视新中国成立以来我国城乡关系变迁的过程,制度安排的调整变化无疑起着关键作用。我国城乡二元分离和工农关系扭曲,始于以汲取农业剩余支持重工业优先发展的一系列制度安排,包括工农产品价格剪刀差、农产品统购统销制度、城乡二元户籍制度等。改革开放后,城乡发展不平衡格局的改变和经济联系的增强,得益于以向农民赋权和市场化改革为核心的一系列制度创新。然而,我国城乡关系的根本性改善和经济循环的初步形成,始于21世纪以来以农业农村为主体、由“取”向“予”转变的一系列政策和制度设计,特别是党的十八大以来农产品价格形成机制、农村土地制度、农村集体产权制度等重大改革的深化和系统集成,有效激活了市场、要素和主体,促进了资源要素在城乡部门之间有序流动,提高了农业生产效率和自我循环发展能力,成为新型工业化和农业现代化加快发展的重要动力源泉。可以看出,畅通城乡经济循环,将在很大程度上取决于制度改革的系统深化。然而,制度改革从来都是正负效应相伴,制度体系的定型和成熟并非朝夕之功,而是一个渐改渐进的过程。在畅通城乡经济循环过程中,应尽可能规避或消除改革的负面效应,在制度系统性、集成式创新中,加快促进城乡要素的流动、重组和优化组合,推动城乡产业的转移、链接和融合发展。

(三)先进技术创新赋能

科技创新是经济社会有机循环的重要动力。在我国几千年农业文明的历史进程中,技术进步长期以来扮演着重要角色。生产工具和耕作方式的改进,推动古代农业精耕细作达到相当高的均衡水平。建立在现代自然科学基础上的农业科学技术的形成和推广,打破了技术滞后的低水平均衡[4],推动了改革开放以来我国农业生产力的飞跃。当前,新一轮技术革命正在加快兴起,创新链与产业链、供应链深度融合,信息技术、生物技术等广泛渗透于生产、加工、流通和营销等各个环节,对工业和农业的改造将是全方位的,有利于提升产业效率和价值。同时,新一代信息技术的广泛应用和交通条件改善,改变了时空距离,强化了城乡空间关联效应[5],可能从根本上改变要素流动与空间配置路径,以及城乡组织和连接方式。供应链不同功能在城乡之间便捷地连接,一些农村区域可能通过新的链接形成新的价值,也为城市部分产业功能转移和城乡产业融合发展创造了更好条件。总体来看,现代技术的快速迭代和深度应用,有利于改善城乡生产要素质量和配置水平,在一定程度上塑造城乡分工体系和价值网络,从而促进城乡良性互动发展。

(四)高标准市场体系建设

经济循环畅通根本上要依靠市场机制来实现。在现代社会复杂的分工体系下,市场主体数量和类型、市场进入与退出障碍、市场主体参与市场竞争的规则等,都会影响市场效率,进而决定整体经济循环是否畅通[6]。城乡经济循环畅通,必然建立在城乡商品市场和要素市场充分发展的基础上,同时,还取决于土地市场、劳动力市场、技术市场、资本市场等有效协调。在市场化改革进程中,从城乡商品流通一体化到土地、劳动力等要素市场的发育,以及市场作用从“基础性”到“决定性”的转变,我国城乡市场体系不论是完备程度还是整体性上都有了很大提升。从实践来看,城乡一体化市场体系建设,有效激发了各类市场主体的活力,推动了城乡经济繁荣和居民消费品质提升。加快建设城乡一体、競争有序、制度完备、治理完善的高标准市场体系,进一步畅通市场循环,有利于提高市场运行效率,催生市场规模效应和要素集聚效应,为城乡经济循环畅通注入强大市场动能。

三、我国城乡经济循环的堵点与断点

党的十八大以来,我国新型城乡关系正在加快塑造,城乡要素双向流动和产业融合发展格局初步形成,经济循环动能持续积累,但仍存在不少堵点和断点,主要表现为四个方面。

(一)城乡要素流动存在制度性障碍

改革开放以来我国工农关系和城乡关系变化的实质,是资源要素配置方式和结构的系统性转变[7]。市场化配置改革不断深化,激发了各类主体活力。时至今日,我国城乡要素不平等交换的情况已大为改观,要素单向流出农村的局面正朝着城乡要素双向流动转变。但是,这一改革还不彻底,与构建新型工农关系和城乡关系的要求还有不小差距。具体来看,城乡建设用地市场不论是一体化程度还是功能完善程度,都有很大提升空间,土地要素流动存在不合理限制,增值收益分配机制尚待完善;城乡劳动力流动尽管已经没有明显障碍,但农民工还不能完全平等享受城镇基本公共服务,城市人才入乡激励机制还不完善;社会资本下乡存在隐性壁垒,由于产权保护、公平竞争等制度等不健全,市场主体合法利益受到侵害的情形时有发生。城乡要素流动渠道没有全面打通,要素价格形成机制不健全,双向流动成本很高,导致农业现代化和新型城镇化建设都受到一定影响。对农村而言,我国以小农户为主体的农业经济活动还没有从根本上突破低水平陷阱,资金、技术、人才、信息等要素无法向农村汇聚,造成农业生产率难以提升,农村资产难以有效盘活。对城市而言,农业转移人口向城市流动,但土地要素跨城乡、跨区域配置通道不畅,导致土地供求关系日趋紧张。根据自然资源部土地调查成果共享应用服务平台统计数据,近些年我国农村居住用地面积与农村人口迁移呈逆向变动态势,农村居住人口持续减少(见图2),但农村居民点用地面积不减反增,仅2010—2016年农村居住用地面积就增加了911.8万亩。

(二)城乡市场基础制度与功能不健全

我国城乡一体化市场体系建设进展明显,但市场循环尚需进一步畅通。主要表现为:一是市场基础制度不健全。市场体系能否正常运转和有效发挥作用,取决于是否具备健全的市场基础制度。在城乡市场体系建设中,产权保护、市场准入等基础制度还存在明显短板,各类市场主体平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护的局面还没有形成。以农村集体产权制度為例,农村集体所有的权力范围、行使方式、保护手段等还不够清晰,农民占有、使用、支配、转让和继承等权利还不完备,影响到农村集体资产的盘活增值。二是市场基础设施建设滞后。城乡间流通网络和物流配送体系不完善,县域与农村商贸基础设施建设和协同共享程度还不高,工业品下乡“最后一公里”尚未完全打通,农产品出村进城通道也不畅通,不仅影响了商品价值的实现,而且增加了城乡居民消费成本。三是市场功能不健全。价格机制是市场机制的核心。我国重要农产品价格形成机制还有待完善,部分农产品价格调控成本和代价过高;市场竞争规范性不足,农产品优价激励优质的正向激励机制尚未形成,品牌产品优质不优价、叫好不叫卖,质量溢价效应不明显。同时,农村产权交易市场是整合各类资源要素、提高利用效率的重要平台,但其运营配套服务链条和政策体系还不完善,存在进场交易参与度不足、产权交易二级市场尚未建立、交易平台功能不健全等问题。

(三)县域经济承载能力和链接功能不强

县域经济连接城市、服务乡村,是城乡要素跨界配置、产业协同发展的天然载体,也是畅通城乡经济循环的关键纽带。据国家发展和改革委员会统计数据,2019年我国县及县级市GDP体量为38万亿元左右,占全国GDP的近2/5。其中,作为县域经济核心的县城及县级市城区GDP占全国GDP的近1/4。但是,我国县域经济发展总体滞后,不少县城公共服务设施、市政公用设施、产业配套设施、环境卫生设施等存在突出短板,主导产业带动能力不强,产业结构层次偏低,转型升级进展比较缓慢,部分县城甚至出现产业“空心化”现象。县城综合承载能力和服务能力不强,导致其既难以承接中心城市非核心功能疏解,有效满足农民日益增加的在县城就业安家的需求,又缺乏服务带动乡村的能力,难以对城市要素入乡发展、城市人口入乡消费提供高效服务保障。县域经济发展不快的原因是多方面的,其中关键在于现有行政管理体制下县城在公共资源配置能力方面处于弱势地位,资源整合使用自主权不大。目前我国很多公共资源和公共物品的配置按照城市行政级别配置,导致很多资源向大城市集中,中小城市和县级市获取类似资源的难度较大[8],同时优质资源要素还被大城市“虹吸”,导致县域经济发展动力和活力不足,进而又陷入产业衰退—人口外流的恶性循环。

(四)城乡供需存在结构性错配

城乡生产与消费对接不畅通,消费市场和生产主体的良性循环尚未实现。一方面,农业供给结构对需求变化的适应性不强。从产品供给来看,我国现有农业发展模式较好地满足了城乡居民吃得饱的需求,基本解决了“有没有”的问题,但农产品供给仍以大路货为主,不少产品供过于求,绿色优质农产品供给不足,与城乡居民消费结构快速升级的要求不相适应,“好不好”的问题还没有得到很好解决。同时,以休闲农业和乡村旅游为代表的乡村服务业,发展模式功能比较单一,品质化和精细化程度不高,中高端产品和服务供给不足,对城市居民下乡消费的吸引力还有待增强。另一方面,面向农村市场、适合农民消费升级需要的产品和服务开发不足。随着收入增长和消费升级,农民对产品质量和市场服务有了更高要求,消费行为已经逐步从“缺什么买什么”到“有什么买什么”,发展到“什么好买什么”,但适合农村市场的消费品和生活服务供给还很不充分。由于市场监管、质量和标准体系建设滞后于农村消费提质扩容需要,农村消费环境也不容乐观,不少地区农村成为城市淘汰商品、库存积压商品的倾销地。据中国消费者协会发布的《2020年60个农村集贸市场“再体验”调查报告》,农村假冒伪劣产品、虚假宣传产品、“三无”产品、价格不合理、过期产品等问题依然存在。其中24.84%的消费者反映在农村集贸市场遇到过假冒伪劣产品,27.48%的消费者表示遇见过“三无”产品(见图3,下页)。

四、“十四五”时期畅通城乡经济循环的基本路径与具体策略

进入“十四五”时期,我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程。经济发展质量跃升、新技术变革渗透、制度改革深化拓展等,为畅通城乡经济循环创设了更加充分的条件。

(一)“十四五”时期畅通城乡经济循环的基本路径

加快畅通城乡经济循环,要从服务构建新发展格局的根本要求出发,遵循城乡关系演变规律,以有效畅通供给侧、构建城乡高质量供给体系为主攻方向,发挥城乡消费升级引领作用,坚持提升制度效能和健全市场功能并举,构建“制度创新—技术赋能—市场支撑”的动力机制,强化县域联动城乡经济的功能,依托创新链提升产业链和供应链,全面提高城乡要素配置效率、产业关联效应和市场流通效率,推动乡村全面振兴与新型城镇化建设有效协同。

1.有效畅通供给侧:以深化供给侧改革为主线,全面提升城乡供给体系质量

从城乡经济循环的整个链条看,最主要的短板在供给侧,表现为供给结构对城乡居民消费需求变化的适应性和灵活性不强,难以有效创造和引领需求,导致供需难以真正互动起来。穿透循环堵点,根本上要依靠供给侧结构性改革,提高有效供给能力,使商品生产的使用价值和价值在循环中得到补偿和转移,并在重复循环中实现生产规模持续扩张和价值不断增值[9]。由此,进一步创造出更多就业、提供更多收入,形成更强大的需求能力。目前,我国城乡供给体系的突出短板在农业农村,明显弱项集中在优质农产品供给能力不充分。有效畅通供给侧,提高农业供给质量是关键。要进一步深化农业供给侧结构性改革,全面优化农业产业结构和产品结构,拓展延伸产业链条,构建更高效率和更高质量的投入产出关系,全面提升优质农产品供给能力。

2.强化需求侧管理:促进城乡消费扩容提质,强化需求对供给的牵引作用

国内大循环必然要求有一个更加强大、更有韧性的内需市场,来促进形成供给和需求的更高水平内生动态均衡[10]。就畅通城乡经济循环而言,加强需求侧管理,重点在于改善收入分配结构,提升城乡居民消费能力。尽管我国城乡居民人均可支配收入逐年增长,但增速整体呈下降趋势;同时,住房、教育、医疗、养老支出占比较高,对消費形成了一定的挤出效应。为此,应加快构建现代产业体系,促进乡村产业多元化发展,创造更多就业机会;完善收入分配和社会保障制度,提高教育、医疗、养老、育幼的公平性;补齐城乡商贸网络、流通设施短板,推动传统和新型消费创新融合,加强消费者权益保护,提升城乡居民消费意愿和能力。

3.提升县域载体能级:推进县域经济高质量发展,强化县域联动城乡经济功能

围绕提升县城要素集聚力、产业承载力、人口吸纳能力和乡村综合服务能力等“四大能力”,立足不同地区发展基础和要素条件,建立分类推进县域经济发展的支持引导机制。积极推进以县城为重要载体的城镇化建设,赋予县级更多资源整合使用的自主权,加强县域整体统筹布局,推进基础设施提档升级和产业培育设施提质增效,提升承载产业发展和就业创业能力,增强县城综合服务功能,把乡镇建设成为服务农民的区域中心,实现县乡村功能衔接互补和资源统筹配置。

4.提高商品流通效率:建设城乡一体的现代流通体系,扩大交易范围,促进分工深化

在社会再生产过程中,流通效率扮演着与生产效率同等重要的角色,现代高效流通体系对畅通城乡经济循环具有十分重要的作用。健全城乡现代流通体系,不仅有利于扩大工业品和农产品的交易范围、降低流通成本,而且对推动分工深化、提高农业生产效率有积极作用。实践中,越来越多的现代流通企业通过供应链资源集聚和共享,来反向重塑农业产业链,取得了积极成效。为此,要加快完善县域统筹以及以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系,健全城乡商品服务流通网络,畅通工业品下乡和农产品进城双向流通渠道,让工业品更多更好地走进农民家庭,让城市居民更方便、更放心地买到优质农产品。

(二)“十四五”时期畅通城乡经济循环的具体策略

1.以土地要素为突破口,健全要素市场化配置机制

深化城乡要素市场化配置改革,健全要素市场体系,完善市场交易功能,着力打破阻断、妨碍城乡要素自由流动和优化配置的瓶颈制约,畅通城乡要素流动渠道,促进城乡要素高效对流。在劳动力、资本、土地、技术、数据等诸要素中,农村土地要素市场化配置最为关键,也极为复杂。要结合城乡人口流动,以城乡统一的建设用地市场建设为基础,以建立健全城乡“人地”双向同步流动机制为重点,推动土地要素在城乡之间优化配置。针对进城落户农业转移人口,进一步畅通和拓展农村土地和集体资产权益处置通道,深入推进农村宅基地有偿退出、农户承包地有偿退出等试点,探索地随人走、异地土地指标交易等多种方式,有序推进资源变资产、资产资本化,增强其落户城镇的能力。针对返乡下乡经营主体,加快构建系统化的用地保障政策,在符合条件的前提下允许其有序获得农村土地相关权益,支持农村集体经济组织以土地入股开展混合经营。

2.以完善基础制度为重点,构建城乡高标准市场体系

按照平等准入、公正监管、开放有序、城乡一体的要求,推进市场提质增效,加快建成城乡高标准市场体系。一是加快补齐产权保护、市场准入、公平竞争等基础制度短板,完善平等保护产权的法律法规体系,深化农村集体产权制度改革,健全农村法治化营商环境,健全行政执法过错责任追究及赔偿制度,保护下乡企业等各类乡村投资者合法权益。二是健全城乡市场基础设施。推进县域、农村商贸基础设施建设和协同共享,加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系,推进乡镇商贸中心建设和农村传统商业网点改造,夯实农村物流设施设备基础;加快发展农产品产地市场体系,补齐冷链设施短板,改造提升城市社区菜市场、农贸市场、便利店等基础设施,推进农产品出村进城。三是健全市场功能。强化市场质量安全监管,加强农村市场中假冒伪劣商品整治,促进优质农产品产地准出与市场准入有效衔接,健全品牌担保品质、优价激励优质的正向激励机制。加快完善现有农村产权流转交易市场,规范流转交易行为,健全服务功能,有效盘活农村资源资产。

3.以平台载体建设为抓手,健全城乡产业协同发展机制

围绕产业链延伸、价值链提升和供应链优化,积极创设有利于城乡产业转移和产业融合发展的良好生态,建立适应城乡产业分布规律、新产业新业态特点的政府引导和管理机制。推进特色小镇、农业园区等规范健康发展,搭建城乡产业协同发展平台,打造集聚特色产业的创新创业生态圈。健全城乡产业融合公共服务平台,积极培育产业融合社会化服务组织,强化人才培训、投资融资、技术创新、管理咨询、市场开拓等服务功能。强化技术创新对农村一二三产业融合的赋能作用,提升融合层次和水平。加强新技术推广应用,强化产业链内各环节的技术衔接与配套,推动大数据、人工智能、区块链与工农业深度融合,提高供给体系的质量和效率。面向城乡居民消费,支持企业开发适合于休闲农业的新品种新技术以及适用于农村电商、餐饮、娱乐等新业态的信息化新技术等。 [Reform]

参考文献

[1]洪银兴.完善产权制度和要素市场化配置机制研究[J].中国工业经济,2018(6):5-14.

[2]章政.畅通国内大循环要着重做好四方面工作[J].国家治理,2020(34):3-7.

[3]程必定.城市经济要适应农村商品生产的发展[J].经济研究,1984(8):53-56.

[4]涂圣伟.推进农村产业融合发展要有更多历史耐心[J].中国发展观察,2021(19-20):90-92.

[5]孙久文.新技术变革下的城乡融合发展前景展望[J].国家治理,2021(3-4):33-39.

[6]中國宏观经济研究院产业所课题组.改革开放40年中国工农关系演变:从缓和走向融合[J].改革,2018(10):39-51.

[7]黄群慧.以更深层次改革推动构建完整内需体系[N].经济日报,2020-10-27(001).

[8]刘云中.我国县级城市的发展模式研究[J].重庆理工大学学报(社会科学),2014(3):1-6.

[9]刘瑞.畅通国民经济循环的逻辑、重点与主攻方向[J].人民论坛·学术前沿,2021(5):15-27.

[10]田国强.畅通国民经济循环:难点及其突破[J].人民论坛·学术前沿,2021(5):6-14.

The Dynamic Mechanism and Strategic Path of Smooth Urban-Rural Economic Cycle During the 14th Five-Year Plan period

TU Sheng-wei

Abstract: The smooth urban-rural economic cycle plays a fundamental role in the national economic cycle. Its essence lies in the establishment of a symbiotic relationship between urban and rural areas, so as to achieve orderly convection of factors, deep industrial coupling and efficient adaptation of supply and demand in two heterogeneous spaces. From the perspective of dynamic mechanism, urban-rural economic cycle is jointly affected by national strategic orientation, reform of institutional mechanisms, technological innovation applications and market system construction. At present, there are obstructions and breakpoints in China's urban and rural economic cycle, which are prominently manifested in institutional obstacles to the two-way flow of factors, imperfect market-based system, the weak function of county economic links, and the lack of adaptability of the urban-rural supply system. During the 14th Five-Year Plan period, to smooth the urban and rural economic cycle, we should focus on effectively smoothing the supply side and building a high-quality urban-rural supply system, improving the three-dimensional dynamic mechanism of "institutional innovation-technology empowerment-market support", strengthening the function of county-level linkage of urban and rural economy, enhancing the industrial chain and supply chain relying on the innovation chain, and comprehensively improving the efficiency of urban-rural factor allocation, industrial correlation effects and market circulation efficiency.

Key words: the urban-rural economic cycle; factor allocation; supply and demand adaptation