珠江口盆地西部文昌A凹陷油气富集规律与有利勘探方向*

陈 林 范彩伟 刘新宇 李 明 雷明珠

(1.中海石油(中国)有限公司海南分公司 海南海口 570312; 2.中海石油(中国)有限公司湛江分公司 广东湛江 524057)

文昌A凹陷位于珠江口盆地西部珠三坳陷,属于新生代陆缘拉张型断陷湖盆[1-3],是珠江口盆地西部油气勘探重点区域。勘探证实,该凹陷经历了复杂的构造演化,形成多期多级断裂[4],发育文昌组和恩平组两套湖相烃源岩,为油气兼生型富烃凹陷,油气资源潜力大,但不同区带油气富集程度存在差异且油气性质复杂[5-6]。前人研究认为,烃源岩类型与成熟演化特征以及恩平组异常高压控制了文昌A凹陷油气分布,形成了“凹中气、边缘油”的定性判断[6-9],在一定时期指导了该地区油气勘探部署。但是,目前该地区油气分布的平面和纵向界限不明确,已有的定性认识不能满足现阶段勘探需求,因此需要进一步系统研究该地区油气分布规律及控制因素,更好地指导油气勘探工作。

国内外油气勘探实践与差异富集理论为文昌A凹陷区研究提供了借鉴。例如,珠江口盆地东部呈现“北油南气”规律[10-11],渤海湾盆地黄河口凹陷[12]和松辽盆地红岗背斜区[13]等区域油气呈现差异分布规律;受烃源、断裂及油气运聚成藏等因素综合影响,在含油气盆地中形成了差异聚集[14]、分馏运移[15]、差异渗漏[16]、差异溶解[17]等多种重要的原油和天然气差异分布模式,油气分布和差异聚集受多种因素共同影响[18]。本文主要是在系统分析文昌A凹陷构造演化、烃源岩类型及成熟演化差异基础上,研究该地区油气输导体系及平面分布差异,并结合油气藏流体性质与高压物性以及地球化学分析和流体包裹体等实验资料,分析该地区油气运聚成藏差异,总结油气差异富集规律,明确石油和天然气差异分布范围,以期指导该地区石油和天然气领域勘探。

1 基本石油地质条件

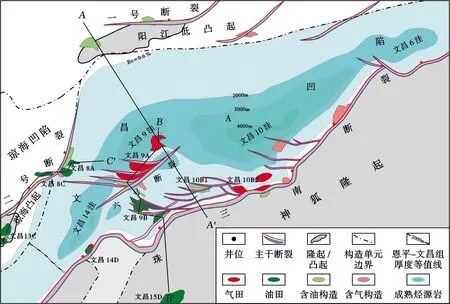

文昌A凹陷为南断北超、中部发育断裂转换带的非典型箕状凹陷,水深100~150 m,呈北东—南西走向,面积约2 700 km2,其南部以珠三南断裂为界,北部与阳江低凸起相邻,西部与文昌B凹陷相邻,中部发育六号断裂带。受断裂带和局部低隆起的影响,该凹陷内部形成文昌9、10、14等多个洼陷,其中六号断裂带控制文昌9洼,珠三南断裂带东段控制文昌10洼,珠三南断裂带中段控制文昌14洼;六号断裂带与珠三南断裂带之间形成断裂转换带,该地区地层厚度较洼陷区薄,埋藏深度也较洼陷区浅(图1)。

图1 文昌A凹陷构造纲要图

勘探证实,文昌A凹陷自下而上发育古近系文昌组、恩平组和珠海组,新近系珠江组、韩江组和粤海组等地层。其中,文昌组和恩平组为湖泊沉积[19-20],为主力烃源岩层;珠海组为滨海潮坪—扇三角洲沉积(可划分为三段),下部珠海组三段和中部珠海组二段为潮坪—扇三角洲前缘沉积,砂岩较发育,上部珠海组一段为滨海潮坪泥岩为主,构成了多套优质储盖组合;珠江组为滨浅海—三角洲沉积(可划分为两段),珠江组二段和珠江组一段下部为滨海潮坪—三角洲前缘砂岩为主,珠江组一段上部为浅海泥岩为主,构成了多套区域储盖组合。珠海组和珠江组是油气分布最主要层段,文昌A凹陷已发现油气主要分布于凹陷中部和南部断裂带及周缘隆起/凸起区[21]。

分析认为,文昌A凹陷发育文昌组和恩平组湖相优质烃源岩,始新世文昌期和早渐新世恩平期构造活动强度和古气候条件存在差异,物源体系、湖盆水系营养水平和古生物类型不同,形成了两套四类烃源岩(表1)。文昌期气候温暖潮湿[22-23],早期以淡水、还原-偏还原环境为主,浮游藻类等水生生物繁盛[19],发育文昌组二段半深湖相腐泥型烃源岩,晚期水体变浅,过渡环境增多,水体环境为弱还原-弱氧化,发育浅湖相腐殖-腐泥混合型烃源岩。恩平期水体变浅,过渡环境发育,以陆相高等植物输入为主,凹陷中部主要沉积浅湖相腐殖-腐泥混合型烃源岩,北部缓坡带水体较浅,以河沼相沉积为主,发育河沼相腐殖型烃源岩。

表1 文昌A凹陷烃源岩地球化学特征

2 构造演化与断裂系统特征

2.1 构造演化特征

研究表明,珠三坳陷经历了区域构造应力场方向右旋演化过程,古新世至早渐新世为北西—南东向拉张应力场,晚渐新世至早中新世中期为近南北向拉张应力场,中中新世至第四纪为北东—南西向右旋剪切应力场[1-2]。区域构造应力场变化使得文昌A凹陷经历了断陷期、断拗转换期和拗陷期等3个演化阶段[3],发育了多期、多级断裂体系(图2)。其中,断陷期发育北东—南西向断裂体系,形成珠三南断裂、六号断裂等主断裂,为铲式控凹或控洼断层;断拗转换期发育近东西向断裂体系,在早期主断裂基础上发育一系列近东西向次级断层,平面上为扫帚状、雁列式断裂组合,剖面上为复合“Y”字型断裂组合和似花状构造样式;拗陷期整个盆地处于热沉降状态,沉积速率平面差异小,大断层发育较少,主要为北西西向小断层,与早期断层具有一定继承性,平面上为雁列式,剖面上为早期断裂的延伸。

图2 文昌A凹陷构造特征(剖面位置见图1)

2.2 断裂系统特征

文昌A凹陷发育的多期、多级断裂构成了三大断裂系统:中部六号断裂带系统、南部珠三南断裂带系统和北部缓坡带断裂系统,其中六号断裂带与珠三南断裂带形成时间最早、活动时间最长、活动强度最大,且发育多级断层,二者之间可形成同向叠覆型转换带,发育一系列北西—南东向转换断层,平面上为平行和雁列式组合,剖面上为复合“Y”字型组合,地层在北东和南西方向下倾,形成鼻状隆起和似花状构造样式(图3)。

图3 文昌A凹陷烃源岩、沟源断裂和构造脊叠合图

珠三南断裂带为一条主干断层和一系列次级断层构成的断裂系统,剖面上为铲式、复合“Y”字型断裂组合和似花状构造样式,平面上为雁列式组合。断陷期,主干断层为一级控凹断裂,活动强度最大,控制文昌和恩平组沉积;断拗转换期,主干断层活动减弱,发育近东西向控沉积断层;晚渐新世以后的拗陷期,主干断层差异活动,派生断层持续活动,控沉积作用逐渐减弱;中新世及以后的拗陷期,少量断层持续活动,且活动性较弱。

六号断裂带主干断层为二级控洼断裂,控制文昌9洼主体区,其形成时间与珠三南断裂相同,但因该断裂带位于凹陷中部,断层持续活动时间、强度与南断裂带有一定差异,派生断层断距更大,延伸距离较长,剖面上为复合“Y”字型,平面上为雁列式组合。

3 断裂系统对油气差异聚集的控制

3.1 油气分布与流体性质差异

文昌A凹陷油气平面分布不均,油气藏流体性质复杂,已发现天然气、凝析油、挥发油、轻质油等。该凹陷北部油气发现较少,中部六号断裂带主要为天然气分布区,西南部和南部外缘隆起/凸起区主要为轻质油分布区,边缘断裂带和断裂转换带主要为挥发油分布区。分析表明,该凹陷中部凝析气藏主要分布于珠海组,天然气中凝析油丰富,气油比1 000~7 000,凝析油密度0.72~0.81 g/cm3,天然气属于成熟—高成熟(按照甲烷碳同位素换算的成熟度[24]为1.30%~1.85%),为干燥系数0.45~0.85的湿气,且天然气成熟度和干燥系数自凹陷中部向边缘逐渐减小。该凹陷边缘断裂带、斜坡区及周缘隆起区油藏主要分布于珠江组和珠海组,原油为低密度(0.74~0.85 g/cm3)、低黏度(<5 mPa·s)、低沥青质(<3%)、中低含蜡量(0.5%~25.0%)特征,包括挥发油和轻质油[5-7]。因此,文昌A凹陷具有凹中天然气和凝析油、边缘断裂带挥发油、外缘隆起轻质油的分布差异。

3.2 烃源岩厚度和成熟演化差异

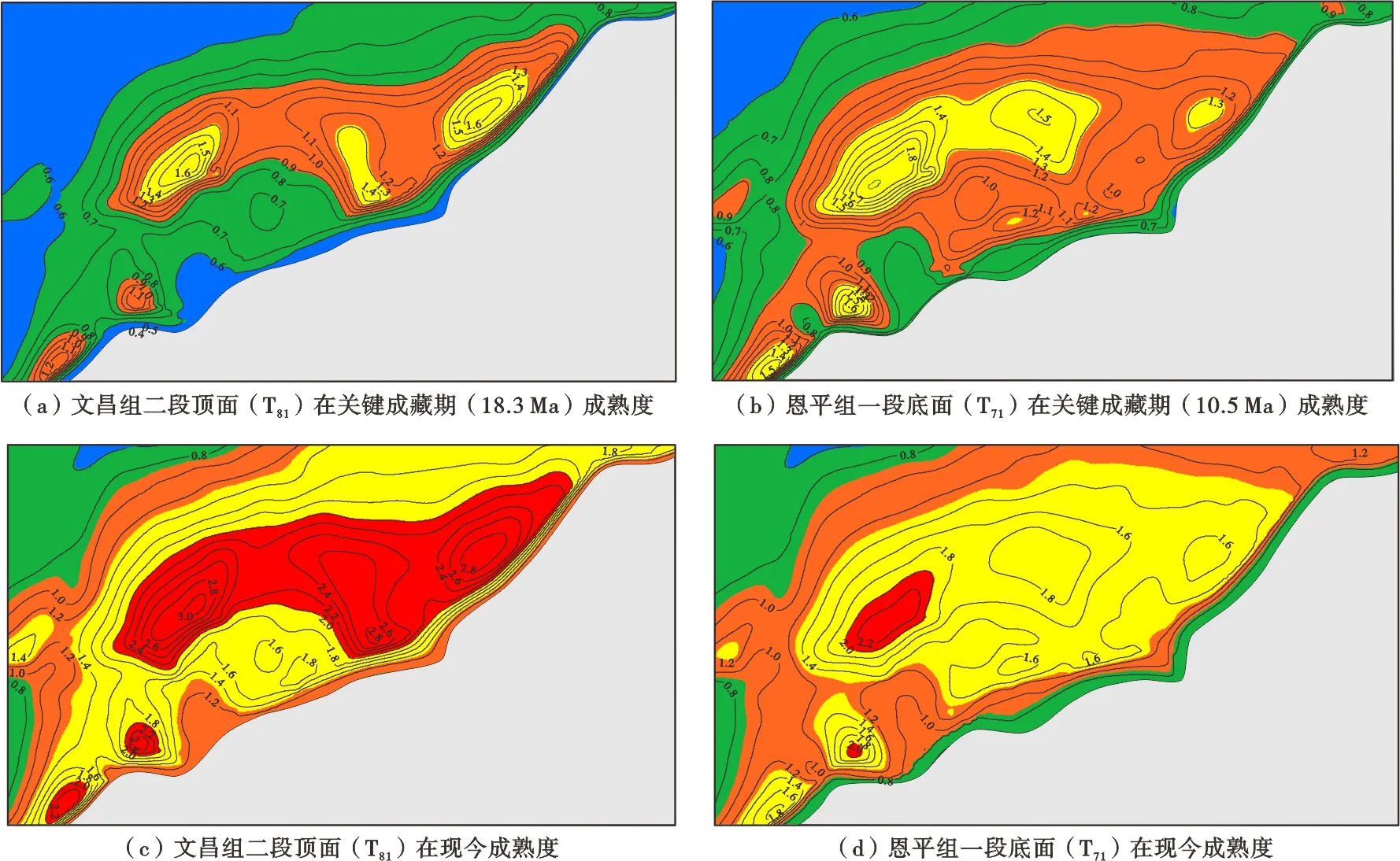

文昌A凹陷文昌组和恩平组两套湖相烃源岩沉积于湖盆裂陷初期,珠三南断裂和六号断裂控制其分布,珠三南断裂带和六号断裂带下降盘文昌组和恩平组沉积最厚达6 000 m,二者之间断裂转换带文昌组和恩平组沉积厚度约2 000 m。分析表明,该凹陷中部与断裂转换带的构造差异沉降使得烃源岩主要生排烃期不同,凹陷中部文昌组烃源岩埋深达7 000 m,经历了低成熟—成熟—高成熟演化过程,珠海—珠江期以生油为主,现今以生气为主;断裂转换带文昌组烃源岩埋深较浅,生油窗相比凹陷中部有所延后,现今仍处于成熟阶段,以生油为主(图4)。恩平组烃源岩埋深较文昌组浅,生油高峰期晚于文昌组烃源岩,凹陷中部主生油期在珠江—韩江期,主生气期在粤海期至今;断裂转换带恩平组烃源岩现今处于生油高峰期。因此,文昌A凹陷构造沉降差异造成烃源岩热演化差异,形成烃源岩多期生排烃过程,这是导致该地区油气多期充注、非均匀分布的物质基础。

图4 文昌A凹陷烃源岩不同时期成熟度(Ro,%)平面分布

3.3 “源-断-脊-盖”输导体系控制油气差异运聚

文昌A凹陷已发现油气藏主要分布于珠海组和珠江组,为下生上储型油气分布模式,断裂是油气垂向运移主要通道,控制油气垂向运移。分析认为,六号断裂带位于该凹陷中部,可沟通优质烃源岩,且断层在生烃高峰期持续活动,是最有利的沟源断裂带,其次是珠三南断裂带。油气平面运聚受输导层构造形态控制,珠海组和珠江组为海陆过渡相沉积,珠海组一段和珠江组一段上层序发育厚层区域泥岩盖层,盖层之下的珠海组二段和珠江组二段广泛发育厚层砂岩(为中—高孔、中—高渗储层),是油气平面运移主要输导层。此外,油气平面汇聚方向也受输导层构造形态控制,大型构造脊是油气大规模汇聚区域。

综合烃源岩与沟源断裂分布特征及输导层构造形态,建立了文昌A凹陷“源-断-脊-盖”联控的油气输导体系(图3),认为六号断裂带和珠三南断裂带均为有利沟源断裂带。六号断裂带沟通文昌9洼文昌组和恩平组优质烃源岩,在珠海—珠江期活动性较强,活动速率40~100 m/Ma,凹陷中部烃源岩处于成熟生油阶段,原油沿断裂垂向运移;断层展布由洼陷中部向琼海凸起东倾没端发散,断裂带与琼海凸起大型构造脊交汇,共同构成油气输导体系,使得该区油气汇聚、原油富集,已发现文昌8C区和文昌13C区等多个大中型油田,原油富集于区域盖层之下的珠江组,其次是珠海组发育油层和气层。

珠三南断裂带延伸距离长,沟源断层分布不均,转换带断层最发育,近东西向断层在珠海—珠江期活动性强,活动速率40~120 m/Ma,有利于油气垂向运移;断裂带与神狐隆起北缘构造脊共同控制油气长距离运移,在神狐隆起形成文昌15D区油田和多个含油构造。此外,六号断裂带和珠三南断裂带之间转换带发育大型鼻状隆起,邻近文昌9洼和六号断裂带,且下伏成熟烃源岩,是油气大规模运聚有利区带;该区北西—南东向断层珠江期活动速率小于20 m/Ma,珠海组一段发育近200 m厚的区域盖层,油气主要在区域盖层之下的珠海组富集与保存。

4 油气富集规律与成藏模式

4.1 “内气外油、下气上油”的差异聚集规律

生烃模拟和勘探实践表明,文昌A凹陷中部烃源岩在珠海—珠江期以生油为主,现今以生气为主,斜坡带和断裂转换带烃源岩现今以生油为主(图4、5)。分析认为,六号断裂带和珠三南断裂带长期活动,使得凹陷中部早期生成原油不断向浅层、边缘斜坡带及周缘隆起运移,凹陷边缘生成原油向斜坡区及周缘垂向运移,形成原油和天然气的差异聚集。凹陷中部以凝析气藏为主,如文昌9A区气田,凝析油中不含C30-4-甲基甾烷,双杜松烷和奥利烷含量较高,为典型浅湖相烃源岩生烃,可见两期石油包裹体(早期17.8~17.5 Ma,晚期14.8~11.0 Ma)[9,21,25],表明凹陷中部烃源岩生油高峰期(珠海—珠江期)形成的油藏被晚期天然气驱替至凹陷浅层和边缘。

该凹陷外缘琼海凸起和神狐隆起主要为轻质油藏,如文昌13C区油田和文昌15D区油田,原油中含一定量C30-4-甲基甾烷,双杜松烷含量较高,为文昌组半深湖相和恩平组浅湖相烃源岩生油,通过远距离运移晚期成藏(主要在4.5~2.5 Ma)[9,21,25]。断裂转换带文昌9B区和琼海凸起东倾没端文昌8C区为挥发油藏主要分布区,分布有少量凝析气藏,其中文昌9B区珠海组以挥发油藏为主,原油中含一定量C30-4-甲基甾烷,双杜松烷含量较高,油气成熟度整体上相对偏低,原油伴生气甲烷同位素介于-48.8‰~-46.0‰,原油石蜡指数介于0.80~1.04,包裹体分析表明南断裂带文昌9B和文昌10B两期油气成藏(早期18.5~13.0 Ma和晚期10.5~2.5 Ma)[9,21,25],生物标志化合物和同位素特征分析认为既有凹陷中部早期原油,又有晚期转换带油源贡献。

综合分析烃源岩生排烃史、断裂和圈闭发育史及油气成藏史(图5),认为文昌A凹陷具有多期生烃、多期混合充注的成藏特征,凹陷中部早期原油被后期高成熟天然气所驱替,原油通过输导体系向浅层、凹陷边缘运移,断裂转换带和边缘斜坡区烃源岩晚期处于主生油期,从而形成“内气外油、下气上油”的差异聚集规律(图1、6)。

图5 文昌A凹陷油气成藏要素综合图

4.2 “下气上油”和“下油上气”的差异成藏模式

1)早期原油充注、晚期天然气持续充注,形成“下气上油”的差异成藏模式,典型实例是文昌8C区。该区位于琼海凸起东倾没端,为琼海凸起造脊前排,与六号断裂带相邻,原油和天然气有序分布,浅层珠江组一段多区连片富集轻质油藏,中层珠江组二段为挥发油藏,中深层珠海组近烃源区为凝析气藏,远烃源区为挥发油藏(图6a),即从凸起区到近洼区和从浅层向深层,原油体积系数逐渐增大,气油比逐渐增高,气层逐渐增多,晚期天然气持续充注驱替早期原油至浅层,形成“下气上油”的差异成藏模式。此外,该模式也存在于文昌9洼南部至断裂转换带再到神狐隆起一系列构造中,体现出油气差异聚集规律。

图6 文昌A凹陷成藏模式图

2)凝析气藏中原油析出,原油保存而天然气散失,形成“下气上油”的差异溶解和差异渗漏成藏模式,典型实例是凹陷中部文昌9A区(图6b)。该区为六号断裂带断块构造,气源充足、断裂发育,烃源与运移条件优越,早期原油溶解于晚期天然气,形成凝析气藏或被驱替。研究表明,圈闭充满后凝析气继续垂向运移,随着埋深变浅,地层压力低于凝析气露点压力时,凝析气发生反凝析现象,原油含量增加,地层压力持续降低,溶解于气藏中原油大规模析出,出现油气两相分异[26-27];此外,该区断裂持续活动使得中浅层天然气易散失而形成挥发油藏。通过凝析气藏中露点压力和挥发油藏中饱和压力实验分析,得到该区凝析气藏中原油大规模析出的地层压力,计算出油气两相分异深度段为3 400~3 500 m,开发井在浅于3 400 m的珠海组二段发现挥发油藏,与计算深度基本一致。

3)天然气渗漏于区域盖层之中,形成“下油上气”的差异渗漏和差异保存成藏模式,典型实例是文昌15D区。该区位于神狐隆起,油气来源于文昌A凹陷,距离最近的沟源断裂超过20 km,油气通过珠三南断裂带垂向运移至区域盖层之下的珠江组一段下输导层,沿着构造脊长距离侧向运移聚集成藏。该区构造为披覆背斜,充满度达90%,局部发育控圈小断层,在油藏之上的区域泥岩盖层中发育浅海潮流砂脊粉砂岩,形成天然气藏,天然气组分特征与原油中溶解气相同。分析认为,该类气藏形成原因是洼陷中的天然气溶解于原油中,在长距离运移至浅层成藏过程中,地层压力降低,天然气溶解度下降析出,因局部断层和浅层泥岩盖层相对深层较疏松,天然气更易渗漏至浅层圈闭中,形成“下油上气”的分布模式(图6b)。此外,在近洼带油气充注强度较大的中浅层也出现油气两相共存,圈闭保存条件较好时因重力分异而形成“下油上气”的分布模式,如文昌14D区和文昌10B区均见带油环的气藏或带气顶的油藏。

5 有利勘探方向

文昌A凹陷油气富集区受烃源、断裂和输导层构造脊及区域盖层共同控制,其中南部珠三南断裂带和中部六号断裂带为两大沟源断裂带,沟源断裂与相邻构造脊共同控制油气运聚方向,具有多洼双源供烃、垂向与侧向运移、多期复式成藏、构造控藏、区域盖层控富集的特征,原油和天然气差异聚集、有序分布形成了多个原油和天然气富集区。

1)凹陷南部断裂转换带被文昌9洼、14洼和10洼环抱,发育继承性鼻状隆起,且下伏成熟烃源岩生成的原油可直接垂向运移至圈闭中成藏。该区发育似花状构造带,形成断块圈闭群,主要目的层埋深浅于3 500 m,主要为原油富集区,潜在资源规模大,为有利勘探区带。基于以上认识,目前已在文昌9B构造获得丰富油层及规模储量,测试日产原油近300 m3。分析认为,该构造后排南断裂带及神狐隆起北缘为原油运聚有利区,分别发育断块和中低幅披覆背斜圈闭群,原油潜在资源量超5 000万m3。

2)六号断裂带与琼海凸起大型构造脊交汇区已形成琼海凸起富油区,油层主要分布于大型披覆背斜圈闭群。分析认为,该区勘探程度较高,剩余构造类圈闭较少,但其东倾没端位于构造脊前排,具有供烃强度大、油气充满度高的特征,浅层珠江组发育构造-岩性圈闭群,原油潜在资源量达5 000万m3,是成熟区勘探突破重要方向。该类型圈闭在文昌8A油田东区已证实成藏。

3)凹陷中部六号断裂带和珠三南断裂东段分别紧邻文昌9洼、10洼生烃中心,该区埋深较大,烃源岩处于高成熟生气阶段,生气强度最大达50×1011m3/km2,气源条件优越,已发现多个凝析气田,证实为天然气富集区。分析认为,该区周缘剩余多个断块,天然气潜在资源量超300亿m3,是天然气勘探有利区。

6 结论

1)文昌A凹陷为油气兼生型富烃凹陷,原油和天然气具有“内气外油、下气上油”差异分布规律,油气富集受烃源、断裂和构造脊及区域盖层共同控制,具有多期供烃、“源-断-脊-盖”控运、圈闭控藏、区域盖层控富集的特征。烃源岩差异演化、差异生烃,油气差异运聚、差异溶解与差异保存共同控制油气差异成藏,发育 “下气上油”和“下油上气” 多种类型原油和天然气纵向差异分布模式。

2)文昌A凹陷油气分布规律和差异聚集模式可以指导该地区原油和天然气差异勘探。凹陷边缘琼海凸起和珠三南断裂带至神狐隆起已证实为原油富集区,原油富集于珠海组和珠江组,该区仍为原油勘探有利区。凹陷南部断裂转换带为油气勘探有利区,其中埋深相对较浅的珠海组为原油勘探领域,埋深较大的恩平组为天然气勘探领域。凹陷中部具有晚期高成熟烃源供气、断裂控运、圈闭控藏、优质储层控富集的特征,六号断裂带和珠三南断裂东段已证实为天然气富集区,天然气富集于珠海组和恩平组,该区仍为天然气挖潜有利区。