试论黄鳝嘴文化与大汶口文化的互动

陶志远

(吉林大学考古学院 吉林长春 130012)

内容提要:黄鳝嘴文化是在考古材料不断丰富的情况下为考古界所确认的新的考古学文化,主要分布于大别山东南麓、长江北岸之间的平原地带。该文化距今约6200—5700年,可分为三个发展阶段:早期以塞墩遗址该文化墓葬早期遗存为代表;中期以黄鳝嘴遗址墓葬遗存为代表;晚期以塞墩遗址该文化墓葬晚期遗存为代表。黄鳝嘴文化与大汶口文化在黄鳝嘴文化早期已然发生过直接或间接联系,可相互之间的影响却较小,但这微弱的互动却是大汶口文化向该地区不断施加影响力的滥觞。

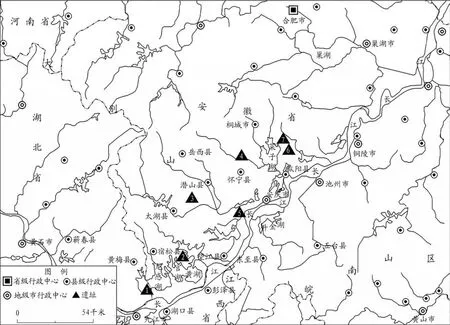

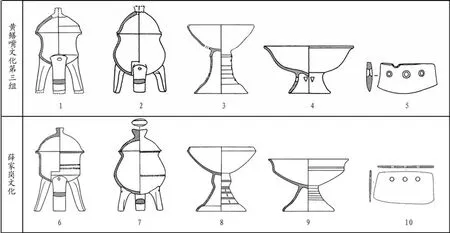

黄鳝嘴文化得名于1981年发掘的黄鳝嘴遗址[1],主要分布于皖西南地区和鄂东部分地区,主要遗址有湖北黄梅塞墩遗址、安徽宿松黄鳝嘴遗址。以东北—西南方向为长轴,黄鳝嘴文化分布在长约200、宽约50千米的狭长范围内,分布区域面积较小(图一)。

图一// 皖西南地区包含黄鳝嘴文化因素的遗址

学界对于黄鳝嘴文化的研究已取得一定成果,但就该文化分期、同周边文化的关系两方面还存在进一步讨论的空间。关于分期,高蒙河、罗运兵等因材料限制只讨论了黄鳝嘴遗址材料[2],《黄梅塞墩》(下文简称《塞墩》)[3]仅对塞墩遗址墓葬材料作了分期且未说明具体的分期缘由,梅术文虽将两处遗址材料置于一处来探究分期问题,却亦未解释其分期依据[4]。因而有必要从地层学、类型学出发将黄鳝嘴文化诸相关材料作统一讨论。黄鳝嘴文化与周边文化关系的研究亦为学界所关注,如黄鳝嘴遗址发掘简报中就已说明该文化与江汉地区的原始文化有着比较密切的联系;朔知认为其与大溪文化有诸多相似之处,也和北阴阳营文化、崧泽文化有过联系[5];张小雷提出塞墩黄鳝嘴文化遗存与大溪文化、侯家寨二期文化、北阴阳营文化等都有互动交流[6];郭梦雨认为在马家浜文化晚期时长江下游东端的太湖地区文化因素就已渗透到黄鳝嘴文化[7]。梳理可知,学界就黄鳝嘴文化与长江中下游地区、淮河流域部分文化的互动已作了较多探讨,而其与主要位于山东地区的大汶口文化的关系则基本不被提及。姜岱品认为由于地理位置的缘故,早期的黄鳝嘴类型中同时期的大汶口文化几无体现[8]。笔者有不同看法,故而本文将在黄鳝嘴文化分期的基础上,通过遗存分析讨论其与大汶口文化之间的互动关系。

一、黄鳝嘴文化分期

在目前所发现包含黄鳝嘴文化遗存的遗址中,仅塞墩、黄鳝嘴遗址公开发表的考古资料较为丰富,文化属性明确,因此关于黄鳝嘴文化的分期主要依托于对这两处遗址材料的分析。虽然这两处遗址所出黄鳝嘴文化陶器组合、纹饰种类等方面有所差异,但差异性中却反映了该文化变化、发展的连续性。故下文将在层位关系的基础上,对其陶器形态、组合、纹饰等方面进行分析。

据《塞墩》,遗址所出遗存分别属于黄鳝嘴文化与薛家岗文化,遗迹单位以墓葬为主。报告区分了两种文化的墓葬,其中黄鳝嘴文化墓葬有60座,同时公布了部分墓葬的开口层位和叠压、打破关系。黄鳝嘴遗址第2层中出土丰富的黄鳝嘴文化遗物,揭露未见墓坑、葬具的黄鳝嘴文化墓葬17座,虽然简报指出17座墓葬中的随葬品与第2层出土遗物时代相同,时间上略有早晚,但由于没有叠压、打破关系,不能进行独立的分期研究。

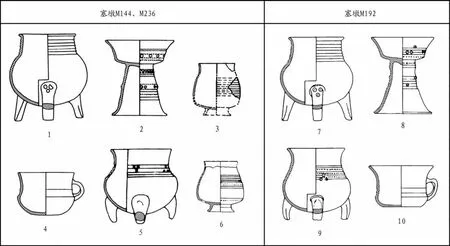

《塞墩》公布了M144、M236这两座黄鳝嘴文化墓葬的开口层位,其中M144开口于第1层下,M236开口于第2层下。但M236所出内弯钩足鼓腹侈口鼎(M236︰4),M144所出扁凿形足高领鼎(M144︰2)、高把皿形豆(M144︰4)在M192中共存,且两墓皆出形态一致的鼓腹圈足杯(图二)。虽然M144在时间上要晚于M236,但两座墓葬在时代上无法区分,因此,这组层位关系失去分期意义。

图二// 塞墩M144、M236与M192器物比较图

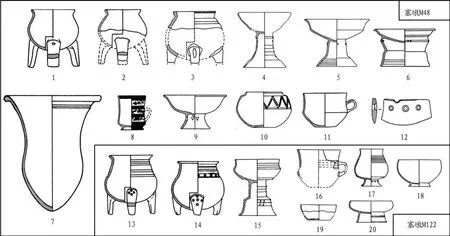

塞墩遗址黄鳝嘴文化墓葬有4组叠压、打破关系,其中有分期意义的是M105→M122(“→”代表叠压或打破),另3组墓葬因未出土器物或出土器物过少且不具备普遍性、时代性而失去分期作用。据《塞墩》,M105出土鸭嘴形足鼓腹折沿鼎1件(M105所出陶器未给出线图、照片,可按墓葬登记表,参考其他墓葬同类型器,图三︰1);M122出土内弯钩足鼎1件,此两类鼎在墓葬中绝不共存,且分别包含这两类鼎的器物群呈现出一种有一定联系但有明显区别的状态,可以M48、M122出土器物为例(图三)。塞墩遗址分别包含这两类鼎的墓葬陶器有以下特点。

图三// 塞墩M48、M122器物比较图

1.包含内弯钩足鼎的墓葬以及通过陶器相互串联起来的墓葬多出鼓腹高领折沿鼎、垂棱钵形豆、高把皿形豆、竹节筒形圈足杯、鼓腹圈足杯、盆、碗、单耳罐等,纹饰种类多,装饰繁缛。

2.包含鸭嘴形足鼓腹折沿鼎的墓葬以及通过陶器相互串联起来的墓葬多出盆形鼎、碟形豆、平底罐、宽大圈足盘、筒形圈足杯、单耳罐等,多数器物纹饰简单,纹饰种类少,主要是凹弦纹、窝纹,部分陶器不饰纹。

3.出鸭嘴形足鼓腹折沿鼎墓葬及相关墓葬陶器中包含明确的长江中游油子岭文化因素,最具标志性的器物是附杯盘[9],而以出内弯钩足鼎为代表的墓葬中尚未发现该类文化因素。

4.出内弯钩足鼎墓葬及相关墓葬所出器盖之捉手只呈杯形,且较高、较宽。而出鸭嘴形足鼓腹折沿鼎墓葬及相关墓葬所出器盖之捉手往往呈顶部微凹的饼状或柱状(图四)。

图四// 塞墩遗址所出器盖对比图

针对黄鳝嘴遗址遗存,高蒙河曾有研究。他“按照同式器物相互串联后,其共生器物式别又基本不见于其它单位陶器组合的原则”,将M1、M3—M9、M11、M13—M15、M17归为一组[10]。经分析,笔者同意该判断。

该组墓葬所出鼎皆为鼓腹折沿罐形鼎,又可依鼎足分为内弯足鼎和鸭嘴形足鼎。依前文可知塞墩遗址黄鳝嘴文化墓葬出土较多数量的内弯钩足鼎,其内又可分为内弯钩足侈口罐形鼎、内弯钩足高领折沿罐形鼎两大类,但不见该组所出内弯钩足鼓腹折沿鼎,且前两者内弯钩足向内弯曲弧度大,足尖卷曲明显,后者内弯弧度较小,不见卷曲足尖。又有鸭嘴形足鼓腹折沿鼎与塞墩遗址黄鳝嘴文化墓葬鸭嘴形足鼓腹折沿鼎类似,但前者腹部基本饰有弦纹。陶豆主要是钵形豆、皿形豆,还有少量碟形豆等,不见垂棱豆。其中钵形豆整体风格上同塞墩遗址内经常与内弯钩足鼎共出的钵形豆类似。碟形豆则可在塞墩遗址出鸭嘴形足鼓腹折沿鼎的一类黄鳝嘴文化墓葬中找到相似者。不见塞墩遗址竹节筒形杯、筒形圈足杯。宽大圈足盘与塞墩遗址同类器相比,纹饰较复杂。

可见黄鳝嘴遗址该组墓葬陶器有其自身特色,既不能纳入塞墩遗址以出内弯钩足鼎墓葬为代表的墓葬组,也不能划入以出鸭嘴形足鼓腹折沿鼎墓葬为代表的墓葬组,又因其自身无法分期分段,将其看作是单独的一组更为合适。

综合以上特点,可将塞墩遗址、黄鳝嘴遗址黄鳝嘴文化墓葬分为3组(图五)。

图五// 各组典型器物图

第一组以塞墩M38、M49、196为代表,总结其特点还可将塞墩 M4、M7、M16、M22、M23、M33、M35、M40、M43、M46、M47、M50、M116、M117、M122、M124、M126、M130、M139、M142、M144、M146、M149、M161、M166、M168、M192、M198、M203、M232、M233、M236、M237、M238、M238、黄鳝嘴M16纳入其中。

第二组以黄鳝嘴M6、M14、M15为代表,还包括黄鳝嘴M1、M3—M5、M7—M9、M11、M13、M17。

第三组以塞墩M2、M27、M48为代表,与它们联系密切的塞墩 M24、M26、M34、M39、M105、M119、M120、M121、M153、M163、M173、M177、M182、M190、M201、M202也可归入该组。

由M105→M122这一组打破关系和陶器的差异,本文判断第一组早于第三组。此外,第三组墓葬陶器在器形、纹饰方面更接近于该地区继黄鳝嘴文化之后的薛家岗文化。第三组墓葬塞墩M48所出多孔石刀,是薛家岗文化的重要文化因素,而该墓所出鼓腹折沿鼎、高柄上端呈凸棱状的折敛口钵形豆、盆形豆都能在薛家岗文化中找到相似器物(图六)。第三组墓葬中为数不多的盆形鼎与柱状捉手器盖更是薛家岗文化的重要组成部分。如此,就现有条件所得早晚关系而言,第三组要晚于第一组。

图六// 塞墩遗址出土黄鳝嘴文化第三组与薛家岗文化器物比较图

关于第二组同第一、三组的早晚关系问题,笔者发现第二组器物突出表现了第一、三组之间过渡阶段的特性:既包含了鼓腹折沿鼎、宽大圈足盘、碟形豆等第三组陶器群典型器物,亦出第一组陶器群典型器物,如鼓腹圈足杯、钵形豆等;陶器纹饰种类和数量不繁盛,却又明显强于基本为素面的第三组陶器群;器物风格亦与薛家岗文化相差甚远。

通过塞墩、黄鳝嘴遗址墓葬的组别分析,最终可将黄鳝嘴文化遗存分为早、中、晚三期(图七、八),分别对应上文第一组、第二组和第三组。

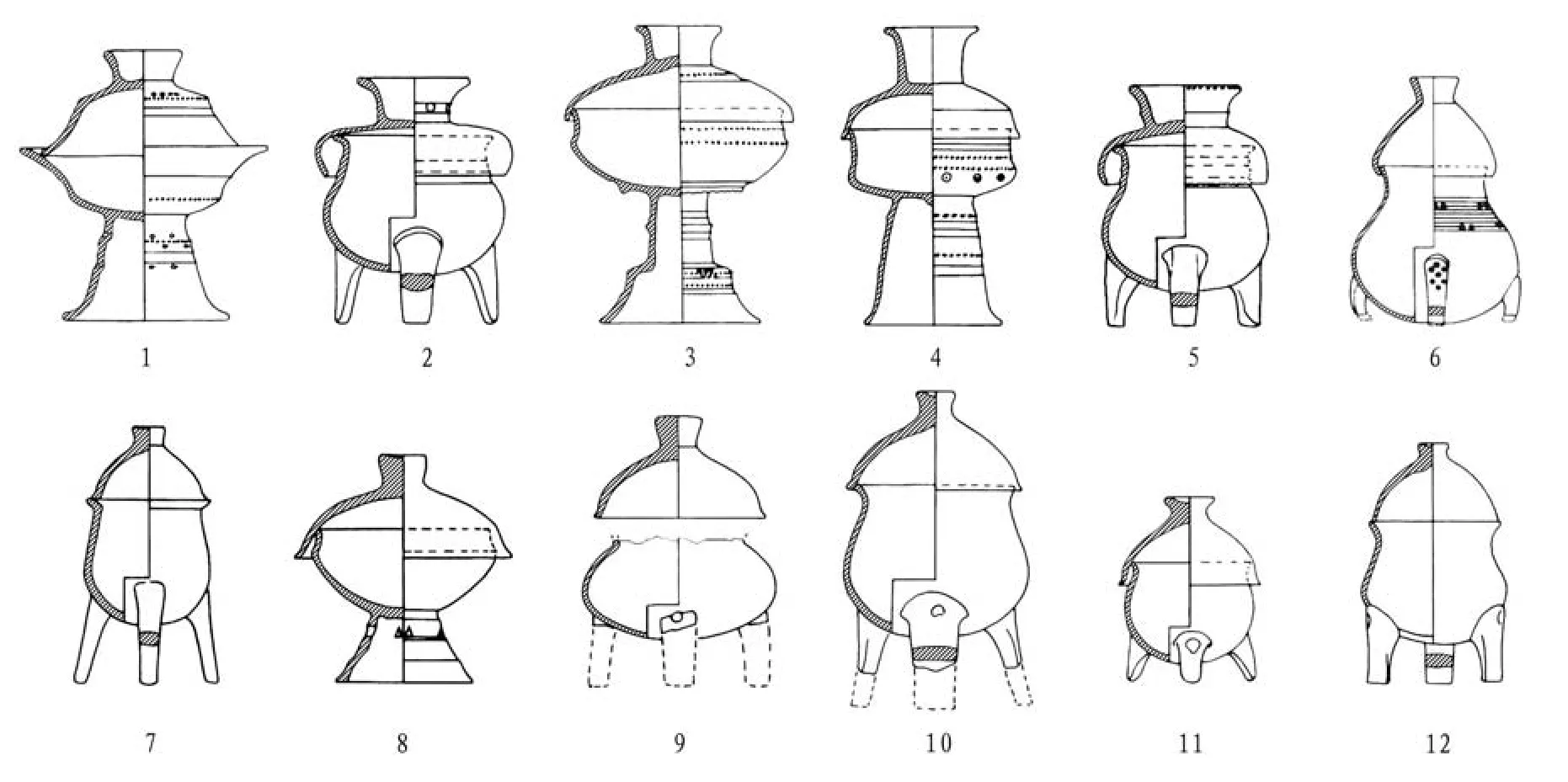

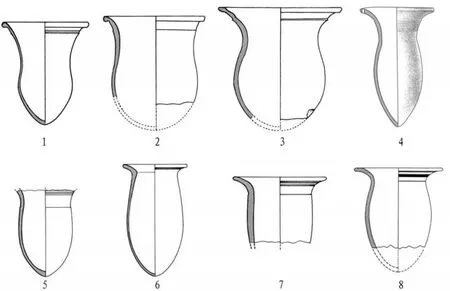

图七// 黄鳝嘴文化陶器分期图(一)

图八// 黄鳝嘴文化陶器分期图(二)

黄鳝嘴文化早期陶器以泥质陶为主,夹砂陶极少。纹饰种类多达11种,盛行一器兼施2至4种甚至5种纹饰,多流行凹弦纹、窝点连线纹、小涡纹、平底带泥心浅圆窝纹等,彩陶在这一阶段也较兴盛。饰纹陶器比例达90%以上[11]。主要器类有鼎、豆、杯、碗、罐。罐形鼎种类多样,可分为内弯钩足侈口鼎、内弯钩足折腹高领折沿鼎、鸭嘴形足鼓腹高领折沿鼎等;高把皿形豆、竹节把垂棱钵形豆、竹节筒形圈足杯、鼓腹圈足杯、敛口矮圈足碗等器物在该期最为兴盛,其中部分器物只存在于该期。

统计披露出具体信息的第二组墓葬陶器后,本文发现黄鳝嘴文化中期仍以泥质陶为主,不一样的是黄鳝嘴遗址墓葬所出陶器中有较多的泥质胎黑皮陶,这可能是该文化内部的地域特色。纹饰种类与早期相似,流行一器一纹或二纹,盛行凹弦纹、窝纹等。饰纹陶器比例下降到80%左右,器表饰纹所占面积也较早期有所下降。陶鼎多装饰少量凹弦纹,圆鼓腹圜底、折沿;早期兴盛的高把皿形豆、鼓腹圈足杯处于消亡状态,不见早期标志性的垂棱钵形豆、竹节筒形圈足杯、敛口矮圈足碗,而宽大圈足盘与碟形豆则开始出现。

黄鳝嘴文化晚期,泥质陶仍然占据多数,夹砂陶数量有所上升。纹饰种类减少,不再流行一器多纹,凹弦纹、镂孔、小窝纹是这一时期主要纹饰,窝点连线纹、锥刻纹与带泥心的平底浅圆窝纹等纹饰则消失不见。素面陶数量增加,饰纹陶器比例下降到60%,器表纹饰所占面积基本可忽略不计。主要器物有素面鸭嘴形足鼓腹折沿鼎,新出现深腹盆形鼎、釜形鼎;除去碟形豆,其余陶豆与早、中期陶豆差异巨大;早期的鼓腹圈足杯完全消失,出现高筒形杯;新出现弇口矮领罐、小口矮领罐;多孔石刀开始出现。

罐形鼎贯穿了黄鳝嘴文化的发展历程。该类鼎在黄鳝嘴文化早期分为内弯钩足侈口鼎、内弯钩足高领折沿鼎与鸭嘴形足高领折沿鼎,在中期又分为微内弯足鼓腹折沿鼎和鸭嘴形足鼓腹折沿鼎。由此可见该文化人群在中期放弃了早期罐形鼎的折腹、扁腹、束颈、高领等特征,专用圆鼓腹,但保留了折沿、鸭嘴形足与内弯足,在晚期内弯足则被彻底抛弃。虽然垂棱钵形豆不见于中期,但该文化中期黄鳝嘴M6︰9皿形豆则是早期垂棱钵形豆豆柄与高柄皿形豆豆盘的结合体。碟形豆、鼓腹圈足杯、宽大圈足盘、单耳罐等器亦将该文化各期紧密联系在一起。虽然单耳罐贯穿黄鳝嘴文化发展历程的始终,但其形态变化小,时代特征不明显。然而,高筒形杯、竹节筒形杯、敛口矮圈足碗等器的出现与消失又可将每期明确地区分开。

有必要指出的是本文对黄鳝嘴文化的分期虽然在器物纹饰与部分器物形态等方面作了探讨,但主要是基于一组层位关系和器物组合关系两个方面的分析,因而本文对该文化过渡阶段的判断正确与否尚待学界的考察与新材料的验证。不过,对黄鳝嘴文化早、晚期的研究已足够为本文讨论该文化与大汶口文化的互动关系提供一个正确的时间框架。

二、黄鳝嘴文化与大汶口文化的互动

黄鳝嘴文化主要分布在大别山东南麓,长江北岸。这一区域是长江中游文化区同长江下游文化区,也是同黄河下游文化区的接合部,是典型的考古学文化“漩涡地带”[12],是一条重要的考古学文化交流狭廊。

各考古学文化都是一定时空中的文化,依据塞墩遗址测年数据并参考朔知的判断可知黄鳝嘴文化大约距今6200—5700年,最晚可延至距今5500年。大汶口文化大约距今6200—4600年[13]。在空间上,塞墩遗址位于长江下游地区的西端,大汶口文化主要分布于汶河、泗河流域,二者之间是广袤的平原地区,不存在明显的空间阻隔。可见大汶口文化与黄鳝嘴文化之间存在互动时空背景。为方便讨论,本文采用张鑫研究所得大汶口文化分期结果[14]。

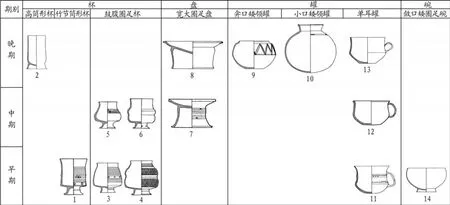

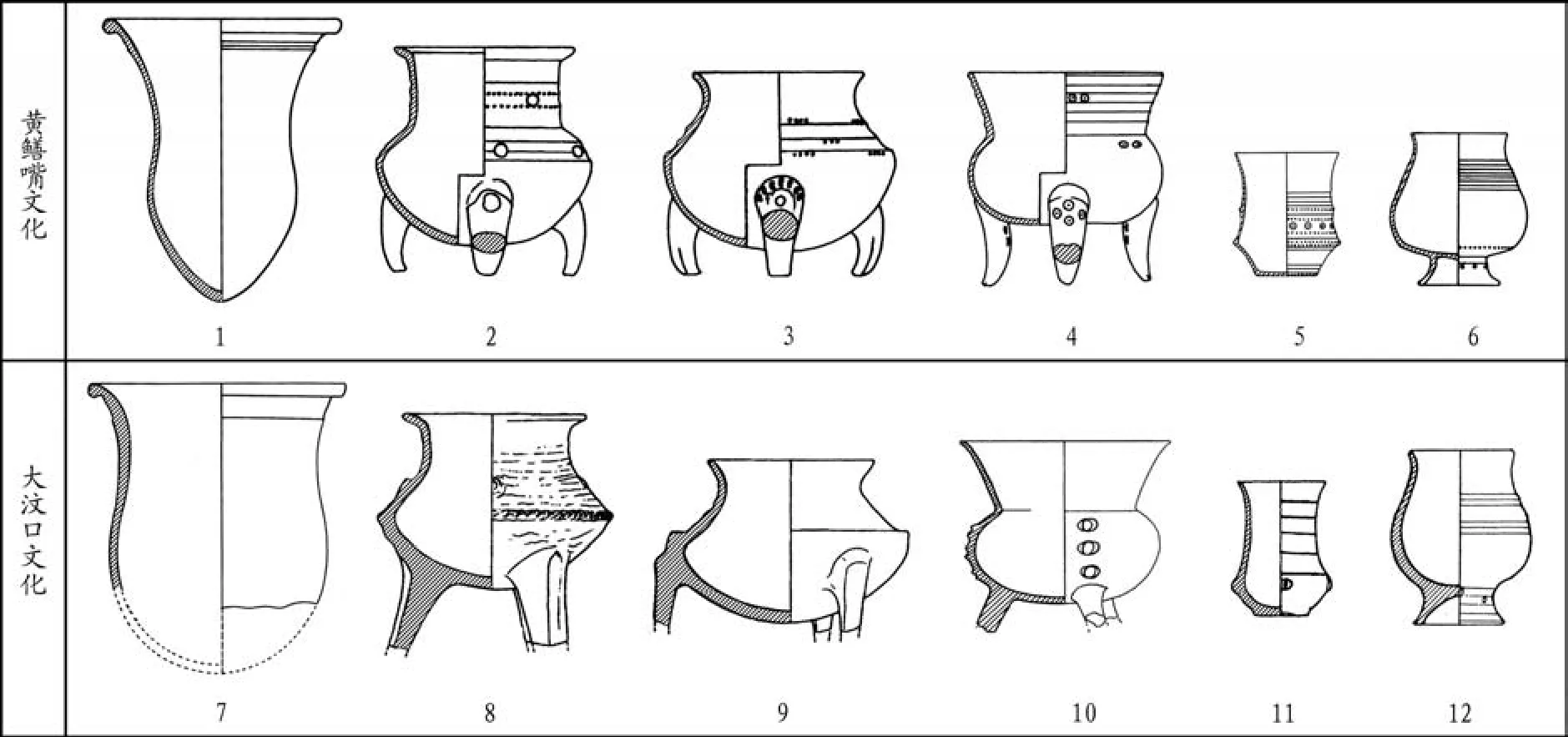

考古学文化互动关系研究是通过特定的人们共同体同其他人们共同体相互交往中遗留的遗迹、遗物来研究其交往的原貌[15]。如果观察早期黄鳝嘴文化与早期大汶口文化遗存,我们会发现有一定的相似文化要素存在于二者之间。塞墩内弯钩足折腹高领折沿鼎M33︰7、M117︰7、M124︰5(图九︰1—3)与王因 T118 ③︰1[16]、大 汶 口H2003︰21[17](图九︰6、12)相似,皆侈口、窄沿、高直领、折腹,领、腹之间有明确界限,且王因T118③︰1上还饰有大汶口文化不常见而在黄鳝嘴文化中十分盛行的凹弦纹。不过,我们也要注意到这几件器物亦表现了各自的文化属性。塞墩M4︰1斜翻沿折腹鼎与王因M2320︰1、T266②︰10[18](图九︰4、8、9)形态基本一致,但前者较后两者折腹程度更小,腹部更深。

图九// 黄鳝嘴文化与大汶口文化鼎、杯比较图

《塞墩》将塞墩M166︰5称作三足罐,但称其为大侈口扁腹鼎更为合适,而侈口鼎是大汶口文化重要的组成要素,如王因 M2371︰1[19]、大汶口M2018︰32[20]、刘林 M210︰4[21](图九︰5、7、11、13)等。塞墩M166︰5的大侈口、扁腹特征与大汶口文化部分侈口鼎一致,如王因 M2594︰4[22](图九︰10)。需要注意的是,与王因M2594︰4共出的杯M2594︰11[23],同黄鳝嘴文化部分陶杯在形态上相似,如塞墩M49︰9(图九︰15、14)。这件大侈口鼎在塞墩遗址黄鳝嘴文化墓葬中仅出土一件,不应是该文化固有的因素,而可能是大汶口文化因素向黄鳝嘴文化输出的典型代表,但同时也要注意到该器带泥心浅圆窝纹的外弯角形足与器身纹饰皆是黄鳝嘴文化的典型要素。

鼓腹圈足杯是黄鳝嘴文化早、中期器物组合中的重要组成部分,如塞墩M122︰9、M38︰15,黄鳝嘴M6︰7,它们同刘林M67︰11不仅在形态上相似,在纹饰方面亦表现出了共性,皆在鼓腹上部施弦纹(图一〇︰1、2、3)。通过研究早期大汶口文化陶器,如王因、大汶口、野店遗址[24]所出陶器,可以发现刘林M67︰11杯与该器饰有小镂孔的矮圈足并不是大汶口文化传统的、稳定的因素,很明显是外来文化因素,而这种小镂孔矮圈足却是黄鳝嘴文化的重要组成部分之一,如塞墩M4︰2、M43︰1、M166︰1等(图一〇︰5、6、4)。直接的文化传播,一般会保留较多原有文化的面貌[25],而这种鼓腹圈足杯尚未在周边其他同时代考古学文化中有所发现,不属大汶口文化原有文化面貌,故刘林M67︰11杯可能是由黄鳝嘴文化传入到大汶口文化之中。

图一〇// 大汶口文化鼓腹圈足杯与黄鳝嘴文化同类器、矮圈足豆比较图

以上大汶口文化陶器皆属大汶口文化第一、二期,即大汶口文化早期阶段 ,距今约6200—5600年[26]。黄鳝嘴文化器物皆属黄鳝嘴文化早、中期。

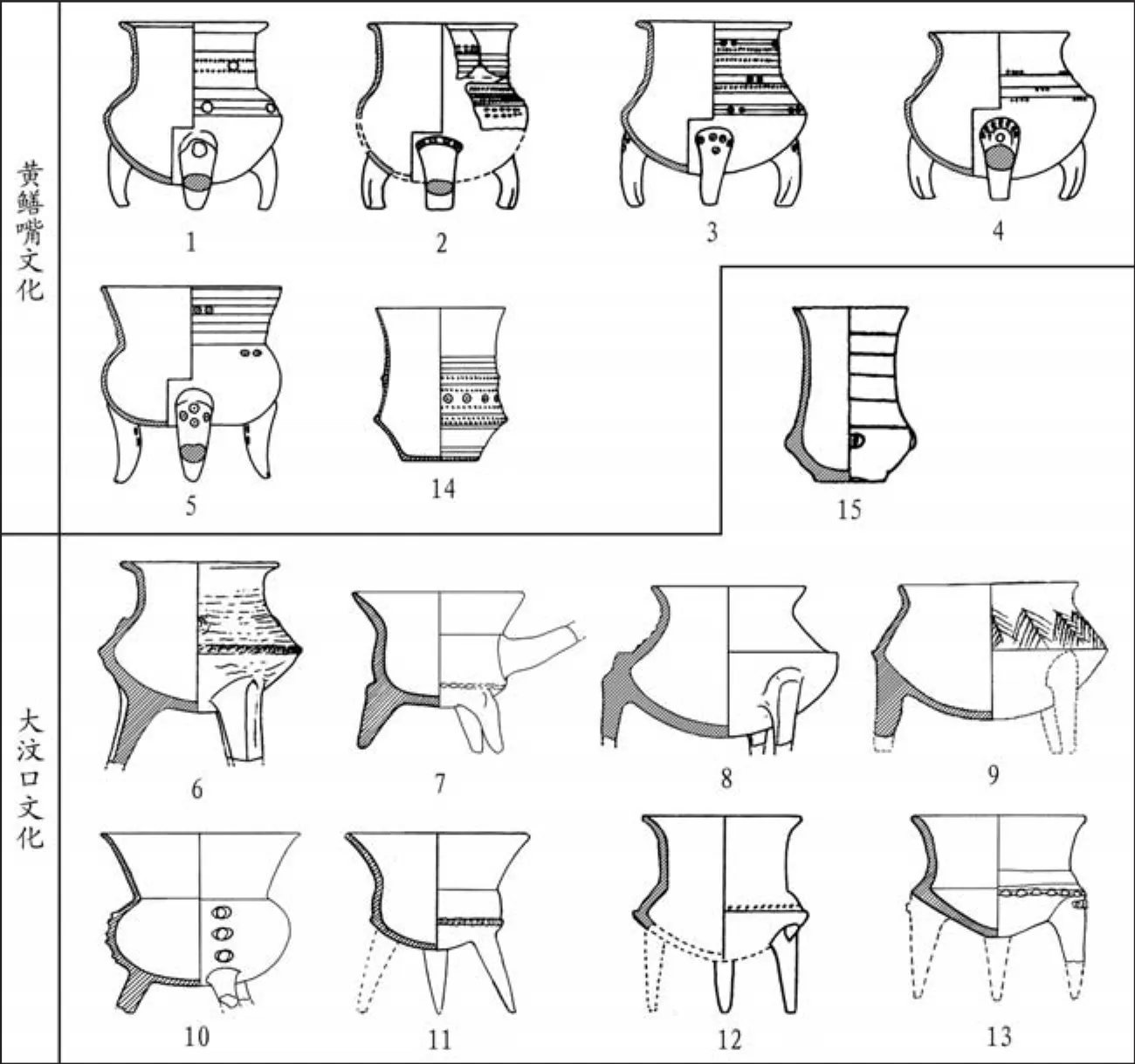

到了黄鳝嘴文化晚期,该文化本身已然发生了较大变化,但可能与大汶口文化还存在联系。基于文化因素分析,塞墩M48所出大口缸明显不是黄鳝嘴文化随葬器物中的传统组成部分,亦不是该文化内在的文化因素的产物,而是在受到外部考古学文化影响后出现的器物。塞墩M48︰15大口缸,夹砂红陶,喇叭口、束腰、厚圆唇、钝尖底,与早期大汶口文化陶缸(大汶口H86︰1、T38④︰13[27])较为接近(图一一︰1—3),三者皆圆唇、束腰、深鼓腹、口沿之下饰平行凹弦纹,其余部分素面。报告中将H86划为第二期遗迹,T38④与H86同期。

图一一// 喇叭口尖底缸

虽然黄鳝嘴文化墓葬部分器物与大汶口文化部分器物存在形态上的相似乃至于一致,但器物对比只是考古学文化互动研究的基础,本文还需找到基于器物对比而又高于器物对比的深层次的证据。喇叭口尖底缸在长江中下游和黄河下游考古学文化中的存在让本文有必要在更大范围内探讨该类器物在黄鳝嘴文化与大汶口文化互动过程中扮演的角色。

相较于黄鳝嘴文化,大汶口文化出土较多的大口缸,而喇叭口尖底缸的出现大致始于该文化早期晚段,而后繁荣起来。长江中游大溪文化中也出土这种大口缸,如汤家岗H48︰36[28],城头山H426︰4、Y10︰2、T1674⑧︰3[29](图一一︰8、5—7)。城头山遗址的发掘报告将该遗址大溪文化分为四期[30]。城头山Y10︰2属于第三期遗物,该期部分遗物与黄鳝嘴文化晚期遗物相似,如城头山盘M705︰1[31]与塞墩M120︰16、M121︰7相似。而城头山大溪文化第四期与早期薛家岗文化在器物组合与形制上有诸多共性,陶壶都开始大量出现,两文化中的部分凸节豆、曲腹矮圈足杯、圈足壶等十分相似[32]。由此,本文认为城头山缸Y10︰2与塞墩M48︰15年代相近。就目前考古发现而言,这种喇叭口尖底缸有着广泛的传播,它们不仅形态相似,其他陶器要素亦基本一致,虽然关于各点之间该类器的传播动态尚须进一步讨论,但可确认的是黄鳝嘴文化是此器传播线路的直接参与者。进一步对比这几件器物,厚圆唇且束腰这一特点存在于塞墩M48︰15与大汶口H86︰1之上,而汤家岗 H48︰36、城头山H426︰4、Y10︰2皆束颈。塞墩M48︰15在腹宽上则更接近于汤家岗H48︰36、城头山H426︰4、Y10︰2。塞墩M48︰15兼具北方大汶口文化与西部大溪文化大口缸的特征,是该地区作为考古学文化互动“漩涡地带”特性的直接体现。

黄鳝嘴文化早期内弯钩足折腹高领折沿鼎与大汶口H2003︰21相似(图九︰1—3、12),黄鳝嘴文化晚期塞墩M48︰15喇叭口尖底缸可与大汶口H86︰1对应(图一一︰1、2)。发掘报告中明确指出大汶口H2003属第一期遗迹,大汶口H86属第二期遗迹[33],故大汶口H2003早于大汶口H86,而依据黄鳝嘴文化的分期,去论证大汶口H2003、H86的早晚关系,也可判断H2003早于H86,与大汶口遗址大汶口文化本身的分期结果相一致。这个同步变化的发现表明这两个考古学文化之间出现相似的器物是基于时空上的互动联系,而不是各自偶然的结果(图一二)。

图一二// 黄鳝嘴文化、大汶口文化陶器比较图

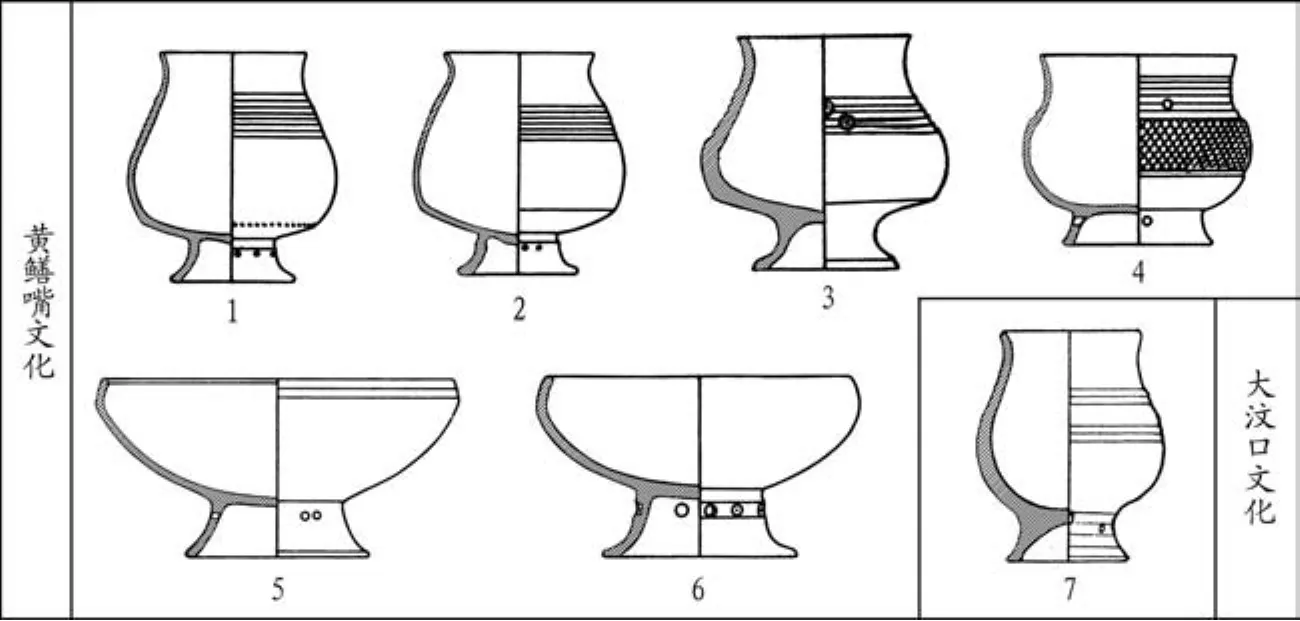

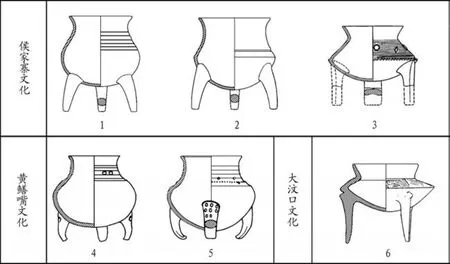

考古学文化之间的互动亦可通过传播中介间接实现[34]。淮河中游侯家寨遗址是我们解决大汶口文化与黄鳝嘴文化互动中介问题的关键。侯家寨文化折腹鼎是大汶口文化早期标志性器物,微内弯足罐形鼎与黄鳝嘴文化早期中的内弯钩足鼎十分相似,这两类包含大汶口文化与黄鳝嘴文化因素的器物却共出于侯家寨文化H5中(图一三)[35]。在黄鳝嘴文化与大汶口文化自身当中寻找到对方的影子,并在传播中介内发现双方文化因素的纠缠,使得我们通过陶器比对来讨论二者之间互动关系的基础变得更加可靠与立体。

图一三// 文化传播中介内共存的黄鳝嘴文化、大汶口文化因素

三、结语

考古学文化之间存在大量的文化渗透、融合等事实,因而考古学文化往往是一开放的非封闭系统[36]。根据上文的研究,早在黄鳝嘴文化早期、大汶口文化早期阶段,双方可能业已通过宁镇地区和淮河中游地区,开始直接或间接互动。在黄鳝嘴文化早期,该文化陶器形制与陶器组合特色鲜明,能够向外部输出自身的考古学文化因素,似可以看作是黄鳝嘴文化对外辐射力的表现。总体而言,黄鳝嘴文化与大汶口文化之间的互动是可能的,也是较为零星的,似以间接联系为主,没有所谓的强势、弱势之分。

黄鳝嘴文化之后的薛家岗文化与大汶口文化持续互动,大汶口文化在这一区域的影响力愈发强烈。在薛家岗文化的发展过程中,大汶口文化因素增长迅猛,这不仅表现在陶器上,还表现在装饰品和习俗上,大汶口文化兴盛的玉、石镯在塞墩遗址薛家岗文化开始传播,墓葬中也出现了大汶口文化中常见的墓主生前拔齿的习俗。显然,薛家岗文化与大汶口文化之间已不仅仅局限于普通物质交流,精神上的沟通也相当密切。晚期薛家岗文化受到大汶口文化强烈冲击,导致自身的衰落与变异[37]。由此可见,大汶口文化对长江下游西部地区的影响始于黄鳝嘴文化早期,盛于薛家岗文化时期,并最终导致了薛家岗文化的解体与该地区新文化的诞生。