渤海湾西第四纪以来差异性沉积特征及其构造指示

摘 要:基于沧县隆起400 m ZKQ1孔沉积特征、综合测井、测年(AMS14C、光释光)以及磁性地层等综合研究,并与前期6个钻孔磁性地层对比,表明该区域前中更新世盆—山快速發育,黄骅坳陷和沧县隆起两大Ⅲ级构造单元以及次一级构造单元(里坦凹陷、天津西凹槽、板桥凹陷和港西凸起)均存在较高的沉积速率和明显的差异性沉积演化。中更新世时期,该区存在沉积间断,各构造单元差异性沉积不明显,趋于准平原化,仅局部残留少许的沉积物容纳空间,证实了该区沧东断裂、天津断裂及大城断裂等主干隐伏断裂上延至中更新世地层。晚更新世以来,该区域发育3期区域性的“面状分布”的海侵层,其层位、沉积厚度及沉积速率稳定,整体处于稳定沉降期。

关键词:渤海湾西;构造;第四系;差异性沉积;磁性地层;沧县隆起;黄骅坳陷

Abstract: Based on the study of the sedimentary characteristics, comprehensive logging ,dating (AMS14C, OSL) and magnetic strata of 400 m ZKQ1 hole in Cangxian Uplift, and the comparison with the previous 6 paleomagnetic borehole magnetic strata, this paper shows that there are obvious differences in sedimentary evolution between different tectonic units (Huanghua Depression, Cangxian Uplift) and different parts of the same tectonic unit (Litan Sag, Tianjin Groove, Banqiao Sag and Gangxi High). In the Middle Pleistocene, there was sedimentary discontinuity with no evident difference deposition for different tectonic units, tending to be peneplain with only a little local residual sediment space in this region. This shows that the main buried faults, such as Cangdong Fault, Tianjin Fault and Dacheng Fault, extend to the Middle Pleistocene strata. Since the late Pleistocene, there have been 3 regional "planar distribution" transgression layers in this region, with generally stable horizon, thickness and rate of deposition indicating that the whole area stays in the stable sedimentation period.

Keywords: western Bohai Bay; structure; Quaternary; sedimentary differences; magnetic strata; Cangxian Uplift; Huanghua Depression

渤海湾西天津南部平原区为第四系厚层松散沉积物所覆盖,无基岩出露。钻孔揭露地层有新生界第四系、新近系和古近系以及更老地层,地质构造主要依靠地震、重力、电磁法等物探手段进行推断,划分了天津市域构造单元(天津市地质矿产局,1992189-216)。研究区主要涉及沧县隆起和黄骅坳陷等两大Ⅲ级构造单元,二者以沧东断裂为界。且各构造单元内存在多个次一级构造单元(天津市地球物理勘探中心,2008156-196)。构造单元控制边界多以隐伏断裂为主,且以北东-北北东向和北西-北北西向断裂最为发育,横向上表现为隆凹相间的构造格架,局部呈棋盘状。第四系隐伏断裂是城市安全发展的重要制约因素,同时也是该区物探解译隐伏断裂上断点问题之严重不足。因此,第四系钻孔,特别是长尺度磁性地层研究、对比,为反演基底构造以及不同构造单元差异性沉积特征及构造指示提供了一种重要手段。而古地磁研究钻孔多集中在渤海湾西、北岸的黄骅坳陷(李华梅等,1983;施林峰等,2009;袁桂邦等,2014285-286;肖国强等,20141643;胥勤勉等,2014;裴艳东等,2016;高峰等,2017)。且随着古地磁钻孔积累研究,进一步证实了黄骅坳陷北东向倾向,沉降中心在渤海湾北的南堡凹陷(胡云壮等,2014;Xu et al., 2018)。相比较而言,沧县隆起构造部位古地磁钻孔研究工作严重不足,前期仅有BZ2孔(姚政权等,20069-15)。近5年来,随着项目组在该区域第四系调查工作的开展,已在沧县隆起获得了2个高精度的第四系磁性地层钻孔(400 m CGZ5孔、350 m ZKT1孔)(鲁庆伟等,2018667-670/202099-100),以及黄骅坳陷1个500 m TPZ1古地磁孔(鲁庆伟等,2018667-670)。通过本次工作将进一步弥补、精细化渤海湾西不同构造单元横向磁性地层研究钻孔少且对比精度低的不足。

另外,该区域晚更新世以来普遍发育3期海侵层(赵松龄等,1978;汪品先等,1981;王强等,2009;胥勤勉等,2011;陈永胜等,2012),为第四纪不同构造单元沉积地层对比研究提供了重要的标志层位。

本文通过400 m ZKQ1孔沉积特征、测年(AMS14C、光释光)以及磁性地层等研究,并与该区前期钻孔磁性地层及海侵层(标志层)进行对比,对渤海湾西沧县隆起和黄骅坳陷等两大Ⅲ级构造单元第四纪以来地层差异性沉积及构造演化进行了探讨,为今后该区域开展水工环地质调查、新生代盆地演化研究以及国土空间规划“双评价”等工作提供地学参考。

1 ZKQ1孔基本情况及地层特征

1.1 钻孔基本情况

ZKQ1孔位于天津市静海区西长屯村西,构造位置属于渤海湾西沧县隆起(图1)。该钻孔孔口标高2.94 m,孔深400.18 m,口径110 mm,全孔取芯率达86.35%。

1.2 钻孔地层特征

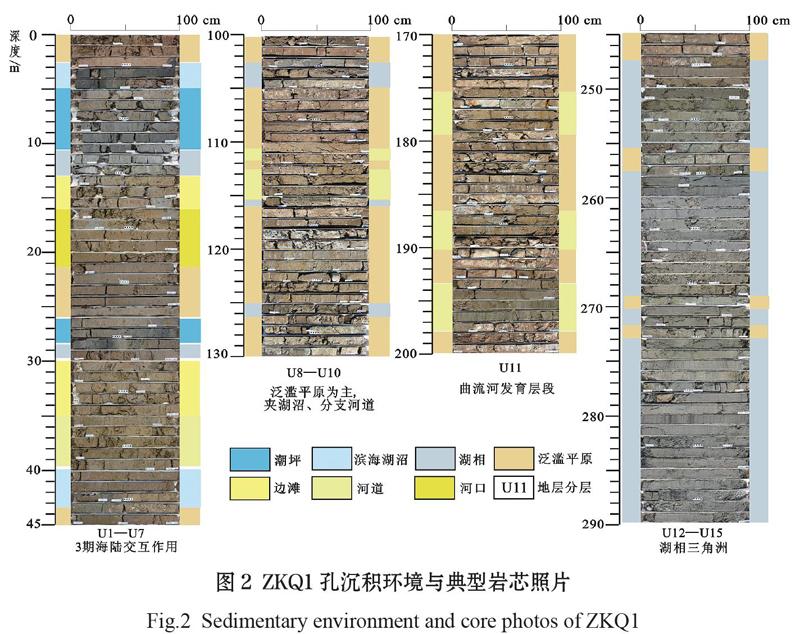

根据ZKQ1孔岩性沉积特征,将该孔地层划分为15个层段,其中U1—U7层段为3期海陆交互作用;U8—U10层段为泛滥平原为主夹湖沼、分支河道沉积环境;U11层段为曲流河发育层段;U12—U15层段为湖相三角洲(图2)。各层段分述如下:

0~2.9 m(U1),为黄棕色粉砂质黏土。

2.9~10.55 m(U2),上部为灰黑色黏土,3.10 m处获得AMS 14C日历年龄为 2840 cal. a BP。中部为厚0.2~1 cm的棕色黏土与厚0.2~0.5 cm的灰色粉砂互层,下部为深灰色粉砂质黏土。含裂缝希望虫、光滑九字虫等有孔虫,以及丰满陈氏介、典型中华美花介等海相介形类和小玻璃介、布氏土星介等非海相介形类。

10.55~13.10 m(U3),为浅灰色粉砂质黏土,含纯净小玻璃介、布氏土星介等非海相介形类以及淡水腹足类白小旋螺等。

13.10~19.85 m(U4),为锈棕黄色(黏土质)粉砂,局部夹浅灰色粉砂质黏土,中下部砂质含量较高处含光滑河蓝蛤等较多生物碎片。18.25 m处取OSL样品2017A096,获得年龄50 ka,该层段相当于末次盛冰期沉积,获得OSL测年年龄偏老,应为异地再搬运所致,故舍弃。

19.85~29.10 m(U5),上部为锈棕黄色粉砂质黏土,可见生物潜穴,含毛蚶、光滑河蓝蛤、白小旋螺等生物壳体及碎片。下部为浅灰色—灰黑色黏土质粉砂;含光滑抱环虫、阿卡尼圆形五虫、光滑九字虫、裂缝希望虫、清晰希望虫、毕克卷转虫变种等有孔虫;典型中华美花介为主,少许中华洁面介、布氏纯艳花介、陈氏新单角介等海相介形类,以及布氏土星介、柯氏土星介、双折土星介等非海相介形类。27.85 m、28.30 m处分别获得AMS 14C日历年龄为26 440 cal. a BP、29 460 cal. a BP。

29.10~39.70 m(U6),下部为浅黄色粉砂,含蓝蛤生物碎片。上部为锈棕黄色含钙质结核的粉砂质黏土。37.20 m处获得OSL年龄83.5 ka。

39.70~50.30 m(U7),为锈黄棕色粉砂质黏土夹3层浅灰色—灰色粉砂质黏土。局部钙质结核较发育;顶部见生物潜穴,生物扰动强,含布氏土星介和纯净小玻璃介等非海相介形类。

50.30~110.00 m(U8),为粉砂质黏土,下部为棕黄色,中部为浅棕灰色,上部为黄棕色;其中66.00~70.20 m、95.30~100.40 m处为浅黄色粉砂,波状层理。夹6处浅灰色—灰色粉砂质黏土。第3海侵层位之下68.10 m处获得OSL年龄101.3 ka,明显偏新(B/M界线位于62.80 m),应舍弃。

110.00~115.10 m(U9),为浅黄色粉砂,夹2处厚约0.5 m棕黄色粉砂质黏土。与下伏地层冲刷侵蚀接触。

115.10~146.20 m(U10),为浅黄棕色含钙质结核发育的潜育化潴育化粉砂质黏土,125 m、135 m处见厚约1~2 m的浅灰色粉砂质黏土。

146.20~240.00 m(U11),为黄(绿)色粉细砂—中細砂与黄棕色粉砂质黏土不等厚互层,为8期曲流河发育层段。

240.00~325.20 m(U12),为灰色粉细砂—中细砂发育层段,含丽蚌;夹6层浅棕黄色粉砂质黏土。

325.20~362.0 m(U13),为黄棕色粉砂质黏土,钙质结核雏形发育,潴育化潜育化。局部夹厚约3 m的灰色粉细砂。

362.0~381.35 m(U14),为黄绿色粉细砂—中细砂。

381.35~400.00 m(U15),为灰色粉细砂;局部夹0.3~1.0 m不等略固结钙质结核雏形发育的浅灰绿色黏土质粉砂。

2 ZKQ1孔取样与测试

2.1 AMS14C取样与测试

取钻孔岩芯中无污染的泥炭AMS 14C样品5件,测试工作由北京大学承担完成,测试结果见表1。

2.2 光释光(OSL)取样与测试

在该孔深度18.25 m、37.20 m和68.10 m处取光释光砂质样品3件,测试工作由自然资源部海洋地质实验检测中心承担完成,测试结果见表2。

2.3 古地磁取样与测试

在无扰动的岩芯新鲜面上,以2个 / m 间隔取古地磁样品(砂层除外),去除包裹泥浆后加工成2 cm ×2 cm ×2 cm,共计323块,测量天然剩磁后,分别按80、150、200、250、300、350、400、450、500、525、550、585、610、630、640、650、670、680、690℃等各个阶段在TD48全自动热退磁仪中进行系统热退磁。剩磁测量在美国2G ENT ERPRISES 公司生产的2G-755超导磁力仪上进行。测试数据代表性样品的剩磁矢量正交投影图如图3所示。测试工作在中国科学院地质与地球物理研究所古地磁实验室完成。

3 ZKQ1孔磁性地层划分

对该孔分离出稳定特征剩磁方向的230块样品建立磁性地层序列,绘制了磁倾角曲线(图4)。连续2个样品出现反极性时(地层厚度大于1 m),定义一次漂移或极性亚时,3个及以上样品出现反极性时定义一次极性时。ZKQ1孔共有16个极性时,其中8个正极性时,分别为N1(0~62.80 m)、N2(101.73~103.60 m)、N3(130.60~138.46 m)、N4(155.92~163.95 m)、N5(179.82~185.21 m)、N6(200.80~210.81 m)、N7(233.17~307.19 m)和N8(327.77~336.58 m);8个负极性时,分别为R1(64.36~95.21 m)、R2(107.15~122.14 m)、R3(140.05~154.77 m)、R4(165.36~173.76 m)、R5(191.36~197.75 m)、R6(224.20~332.75 m)、R7(310.16~327.40 m)和R8(339.54~361.13 m)。

与标准极性柱GPTS(2004)进行对比(图4),ZKQ1孔岩芯的地磁极性事件与该标准极性柱有很明显的可对比性。N1(0~62.80 m)为正极性时段显然对应C1n,为Brunhes(布容)极性时。R1—R2(62.80~130.60 m)以负极性时为主,对应于Matuyama(松山)极性时,其间包含深度为 70.10~72.00 m的正极性亚时段和101.73~103.60 m的正极性时段,分别对应于贾拉米洛(Jaramillo)和奥尔都维(Olduvai)亚极性时。N3—N8(130.60~336.58 m)以正极性时为主,对应Gauss(高斯)极性时。故该孔磁性地层B / M界线为62.80 m、M / G界线为130.60 m。另外362~400 m由于存在大段砂层,未获得稳定特征剩磁的样品。与同处沧县隆起的邻孔CGZ5(鲁庆伟等,2018667-668)对比,推测该孔底界年龄不大于3.6 Ma。

4 区域古地磁钻孔对比与差异性沉积、构造指示探讨

4.1 区域古地磁钻孔对比与差异性沉积

7个钻孔位置及M / G、B / M界线等情况见表3,其中ZKQ1孔、ZKT1孔、BZ2孔和CGZ5孔同处于沧县隆起构造单元;CQJ4孔、BZ1孔和TPZ1孔同处于黄骅坳陷构造单元。建立该区不同构造单元横向联合钻孔磁性地层对比剖面(图5),将钻孔剖面中的M / G、B / M界线连接起来,其高低起伏形态能够反映出隆凹相间的基底构造及边界主干断裂对不同构造单元沉积地层的控制,与该区域物探资料解译结果基本一致(天津市地球物理勘探中心,2008106-117)。

ZKQ1孔与ZKT1孔M / G界线埋深高差约6 m,二者B / M界线埋深高差约8 m。表明沧县隆起上次一级构造单元里坦凹陷的沉积中心第四纪以来由南向北迁移,至中更新世时表现为北深南浅的箕状构造。同时也反映出里坦凹陷西侧控制边界的大城断裂分段性差异性断陷。与天津西凹槽中的BZ2孔和CGZ5孔M / G界线埋深高差分别约30 m和90 m;3孔(ZKT1孔、BZ2孔和CGZ5孔)B / M界線基本趋于一致,而与ZKQ1孔B / M界线略有高差(小于8 m),说明沧县隆起至前中更新世次一级构造单元里坦凹陷和天津西凹槽之间存在较大的差异性沉积,而同处于天津西凹槽中的BZ2孔和CGZ5孔M / G界线埋深高差约60 m,应为该区北西向断裂错断北东向断裂造成的棋盘状构造格架的反映(天津市地球物理勘探中心,2008156-178),本次进一步证实了天津西凹槽的控制边界天津断裂具有分段性及断陷差异性。中更新世时沧县隆起差异性沉积不明显,趋于准平原化(鲁庆伟等,2020100)。说明大城断裂和天津断裂上断点延伸至中更新世地层。

物探资料(天津市地质矿产局,1992215-216)显示沧县隆起和黄骅坳陷控制边界为沧东断裂,该断裂总体走向NE30°,倾向南东东,正断层性质,控制了中、新生代盆地的发育。断裂附近板桥凹陷明显受其控制,该构造单元的CQJ4孔、BZ1孔B / M界线埋深高差约30 m,BZ1孔未揭露第四系下界;CQJ4孔、BZ1孔与沧县隆起上的古地磁钻孔M / G界线埋深高差约100 m ;而B / M界线高差约20 m,BZ1孔处高差最大,约40 m。据天津市区域地质志(1992)黄骅坳陷北东向倾伏,渤海湾北Bg10孔(袁桂邦等,2014291)第四系底界界线在477.7 m。推测板桥凹陷前中更新世沉积环境与黄骅坳陷一致。该时期沧东断裂仍是主控沉断裂,其上断点已进入中更新世地层,与该区中塘村浅层人工地震勘探剖面(TJ23)解译一致。

港西凸起中的TPZ1孔与板桥凹陷中的CQJ4孔M / G界线埋深高差约130 m,二者B / M界线高差不足10 m,而与板桥凹陷BZ1孔B / M界线埋深高差约40 m。表明TPZ1孔处沉积厚度明显受到港西凸起基底构造的控制,而沧东断裂和港西凸起之间的板桥凹陷为该区前中更新世的一个重要沉积物容纳空间。

4.2 差异性沉积与构造指示探讨

上新世(3.6 Ma~2.58 Ma),该区域无论是沧县隆起还是黄骅坳陷构造部位均有相对较高的沉积速率(达200 m·Ma-1)。ZKQ1孔下部为湖相三角洲(U12—U15)。测井曲线(梯度电阻率、自然电位等)表现为锯齿箱状(图4),沉积物为灰色粉细砂—中细砂夹7层黄棕色粉砂质黏土,反映出湖水具有周期性波动。上部为8期曲流河相发育层段(U11)。测井曲线表现为多个明显的正圣诞树型,沉积物为黄(绿)色粉细砂—中细砂与黄棕色粉砂质黏土不等厚互层。而黄骅坳陷中段G2孔(肖国强等,20141648-1649)和北段次一级构造单元南堡凹陷中的Bg10孔(袁桂邦等,2014294)在该时期的沉积速率也均较高,沉积速率分别大于200 m·Ma-1、130 m·Ma-1。这一时期恰逢印度板块俯冲,青藏运动A幕时期;华北克拉通沿边缘地带即太行山区陆内造山,东、西侧构造沉降,形成新生代断陷盆地。孟元库(2015)等对太行山西侧沁水盆地与东侧石家庄—邢台地区磷灰石裂变径迹分析认为现今的太行山新近纪开始隆升,快速隆升期为上新世以来,平均隆升速率180 mm·Ma-1。考虑到沉积物压实、固结、剥蚀等因素的影响,山体隆升速率和渤海湾盆地沉降速率近似相当。因此,该区此时期较高的沉积速率应是山体的强烈隆升造成剥蚀的大量碎屑物质通过河流系统搬运到盆地区沉积下来造成的。由此可知,研究区域上新世以来相对较高的沉积速率为太行山快速隆升的直接响应,间接受控于青藏运动的远程响应。

早更新世(2.58~0.78 Ma),该研究区域沉积速率总体较为稳定。ZKQ1孔测井曲线(梯度电阻率、自然电位等)相对平直(图4),锯齿状波动不大,局部夹指状和钟型,岩性以黄棕色粉砂质黏土为主,局部夹黄色(黏土质)粉砂或浅灰色粉砂质黏土(U8—U10)。为泛滥平原为主夹湖沼、分支河道沉积环境。隆起区平均沉积速率约90 m·Ma-1,坳陷区G2孔(肖国强等,20141649)平均沉积速率为114 m·Ma-1。但是期间约1.0 Ma左右,进入Jaramillo极性亚时气候变暖(郑国璋等,2005);燕山、太行山不断隆升(徐杰等,2005),认为0.7 Ma为其快速隆升期,袁桂邦等(2014294-295)认为是1.2 Ma。夏季风增强、降水增加,海平面上升,渤海湾沿岸沉积空间加大,沉积速率加快,约190 m·Ma-1,沉积了较厚的早更新世地层。和昆黄运动相对应,和三门古湖构造活动加强期大体相一致(王苏民等,2001)。

中更新世(0.78~0.126 Ma),该研究区域在“源到汇”(沧县隆起与黄骅坳陷)过程中并没有太多的物质堆积下来,更多的可能是在海盆边缘的滨海平原发生了过路作用,沉积物搬运到了古渤海海域、甚至更远(鲁庆伟等,2018676)。在巴哈马近海碳酸盐台地斜坡末次盛冰期以来沉积作用研究中,已经发现在斜坡上没有留下相应的沉积物,视为过路作用所致(Wunsch et al., 2017)。另外,中更新世为气候转型,全球气候主导周期从41 ka转变为100 ka。转型原因推测为大冰盖与构造隆升等。大冰盖导致全球气候变干冷,沉积速率变得极为缓慢。同时,中更新世处于喜山运动第二幕,与第一幕时期不同的是应力场发生了改变。第一幕时期受到印度板块俯冲,软流圈的东扩张效应和太平洋俯冲带的跃迁式东撤的联合效应导致测区受到NE向挤压应力场与NWW向拉张应力场的双层叠加作用。第二幕时期,太平洋板块俯冲对华北地区的NW挤压,测区处于NW挤压应力场与NE拉张应力场。沧东断裂张性—压扭性,控沉作用及控沉幅度远小于早更新世。

晚更新世—全新世(0.126 Ma以来),渤海湾西岸记录了晚更新世以来3期“面状分布”的海侵层(天津市地质矿产局,1992)。测井曲线受咸水影响层段,波动不明显(图4),为3期海陆交互演化沉积地层(U1—U7)(鲁庆伟等,2018;2020)。依据微体古生物组合及沉积地层确定的MIS3阶段第2海侵层基本稳定,与天津地区、河北黄骅地区大体在30 m深度上下见该层沉积的普遍认识相符(王强等,2008)。7孔及前期钻孔海侵层研究证实第3海侵层底板埋深由大港区的55 m±延伸至静海区50 m±,以及全新世海侵层位稳定且总体厚度变化不大(除遇下切河谷处)(鲁庆伟等,2017)。3期海侵层总体呈向海倾的“楔形体”,与现代微地貌基本一致。张蕾等(2013)通过对太行山河流阶地的研究认为,太行山自晚更新世以来经历了3次间歇性的抬升,第1次抬升,抬升26~42 m,抬升速率1.11~1.79 mm·a-1,年代9.7万a;第2次抬升11~27 m,抬升速率0.43~1.05 mm·a-1,年代7.4万a;第3次抬升16~39 m,抬升速率0.35~0.85 mm·a-1,年代4.8万a。前2次构造隆升年代大致相当于MIS5阶段;第3次抬升大致相当于MIS3阶段。不同时期隆升幅度和隆升速率呈现逐渐减小的趋势。说明晚更新世以来渤海湾西不同构造部位沉积环境趋于一致,为稳定下沉趋势。

5 结论

详细的ZKQ1孔沉积特征、综合测井、测年(AMS14C、光释光)以及磁性地层研究,表明该孔M / G、B / M界线分别位于130.60 m、62.80 m;钻孔底部年龄不大于3.6 Ma。通过与渤海湾西该区域前期钻孔磁性地层、沉积特征等横向对比,揭示了该区域前中更新世盆—山快速发育期,受基底构造及沧东断裂、天津断裂和大城断裂等边界主干隐伏断裂控制,黄骅坳陷和沧县隆起两大Ⅲ级构造单元以及次一级构造单元(里坦凹陷、天津西凹槽、板桥凹陷和港西凸起)均存在较高的沉积速率和明显的差异性沉积演化。M / G、B / M界线高低起伏形态表现出该区隆凹相间的基底构造,与区域物探资料认识一致。中更新世,受构造—气候双重影响,造成地层沉积间断,不同构造单元差异性沉积不明显,趋于准平原化,该区域“源到汇”过程中发生过路作用,仅局部残留少许的沉积物容纳空间。从沉积地层角度进一步证实了该区沧东断裂、天津断裂及大城断裂等主干隐伏断裂上延至中更新世地层。晚更新世以来,发育3期区域性的“面状分布”的海侵層,沉积物层位、厚度及沉积速率较稳定,该区域整体处于稳定沉降期。

参考文献:

陈永胜,王宏,裴艳东,等,2012.渤海湾西岸晚第四纪海相地层划分及地质意义[J].吉林大学学报(地球科学版),42(3):747-759.

高峰,胥勤勉,袁桂邦,等,2017.渤海湾北岸TZ02孔晚新生代沉积环境演化过程[J].第四纪研究,37(3):667-678.

胡云壮,胥勤勉,袁桂邦,等,2014.河北海兴小山CK3孔磁性地层与第四纪火山活动记录[J].古地理学报,16(3):412-425.

李华梅,王俊达,1983.渤海湾北岸平原钻孔古地磁研究[J].地球化学,12(2):196-204.

鲁庆伟,石文学,郭维,等,2017.渤海湾西岸全新统沉积特征及环境演化[J].海洋地质与第四纪地质,37(1):59-66.

鲁庆伟,王强,詹健,等,2018.渤海湾西岸沧县隆起中更新世地层间断[J].古地理学报,20(4):665-679.

鲁庆伟,王西玉,贾超,等,2020.渤海湾西沧县隆起第四纪以来沉积差异性研究[J].地质找矿论丛,35(1):95-101.

孟元库,汪新文,陈杰,2015.太行山新生代构造隆升的地质学证据[J].桂林理工大学学报,35(1):15-28.

裴艷东,Hus J,田立柱,等,2016.渤海湾西岸CH500孔磁性地层年代研究[J].海洋地质与第四纪地质,36(4):9-15.

施林峰,翟子梅,王强,等,2009.从天津CQJ4孔探讨中国东部海侵层的年代问题[J].地质论评,55(3):375-383.

天津市地质矿产局,1992.天津市区域地质志[M].北京:地质出版社:116-216.

天津市地球物理勘探中心,2008.天津市平原区1∶50 000重力调查报告[M].

汪品先,闵秋宝,卞云华,等,1981.我国东部第四纪海侵地层的初步研究[J].地质学报,55(1):1-13.

王苏民,吴锡浩,张振克,等,2001.三门古湖沉积记录的环境变迁与黄河贯通东流研究*[J].中国科学,31(9):760-768.

王强,张玉发,袁桂邦,等,2008.MIS3阶段以来河北黄骅北部地区海侵与气候期对比[J].第四纪研究,28 (1):79-95.

王强,李从先,2009.中国东部沿海平原第四系层序类型[J].海洋地质与第四纪地质,26 (4):39-51.

徐杰,马宗晋,陈国光,等,2005.根据周围山地第四纪地貌特征估计渤海第四纪构造活动幕的发生时间[J].第四纪研究,25(6):700-710.

肖国桥,郭正堂,陈宇坤,等,2008.渤海湾西岸BZ1钻孔的磁性地层学研究[J].第四纪研究,28(5):9-15.

肖国强,杨吉龙,赵长荣,等,2014.天津滨海地区G2孔磁性地层年代及其构造指示[J].地质通报,33(10):1642-1649.

胥勤勉,袁桂邦,张金起,等,2011.渤海湾沿岸晚第四纪地层划分及地质意义[J].地质学报,85(8):1352-1367.

胥勤勉,袁桂邦,秦雅飞,等,2014.滦河三角洲南部MT04孔磁性地层研究及其构造与气候耦合关系的探讨[J].第四纪研究,34(3):540-552.

袁桂邦,胥勤勉,王艳,等,2014.渤海湾北岸Bg10孔磁性地层研究及其构造意义[J].地质学报,88(2):285-295.

姚政权,郭正堂,陈宇坤,等,2006.渤海湾海陆交互相沉积的磁性地层学[J].海洋地质与第四纪地质,26(1):9-15.

赵松龄,杨光复,苍树溪,等,1978.关于渤海湾西岸海相地层与海岸线问题[J].海洋与湖沼,9(1):15-25.

郑国璋,岳乐平,2005.中国北方第四纪磁性地层记录的古地磁极倒转与气候变化耦合关系[J].地球科学与环境学报,27(3):91-94.

张蕾,张绪教,武法东,等,2013.太行山南缘晚更新世以来河流阶地的发育及其新构造运动意义[J].现代地质,27(4):791-798.

WUNSCH M, BETZLER C, LINDHORST S, et al., 2017. Sedimentary dynamics along carbonate slopes (Bahamas archipelago) [J]. Sedimentology, 64(3):631-657.

XU Qinmian, YANG Jilong, HU Yunzhuang, et al., 2018. Magnetostratigraphy of two deep boreholes in southwestern Bohai Bay: Tectonic implications and constraints on the ages of volcanic layers[J]. Quaternary Geochronology, 43:102-114.