8218 工作面软弱顶板围岩控制技术研究与应用

王 东

(华阳集团新景公司,山西 阳泉 045000)

1 工程概况

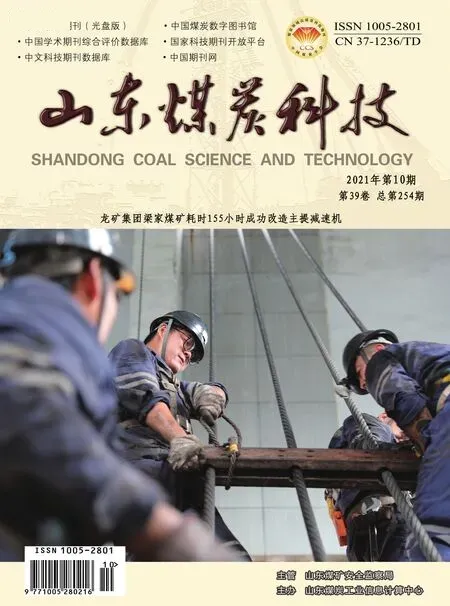

山西阳泉新景矿8218 工作面位于8#煤芦南区北翼采区,东为8127 工作面(已掘),南为8#煤芦南区北翼采区大巷,西为8129 工作面(未掘),北为525 m 水平中条带大巷。工作面开采8#煤层,煤厚2.34~3.54 m,平均厚度2.94 m;煤层倾角2°~10°,平均倾角6°;煤层节理裂隙较为发育。工作面顶板岩层为黑色泥岩和中粒砂岩,底板岩层为砂质泥岩和中粒砂岩,顶底板岩层特征如图1。8218 工作面进风巷沿煤层底板掘进,进风巷长度为340 m,掘进断面为矩形断面,断面宽×高=5.2 m×3.0 m。根据工作面顶底板岩层特征可知,煤层顶板上为8.08 m 的泥岩层,属于软弱顶板。现为保障8218 工作面进风巷围岩的稳定,特进行围岩控制技术的研究。

图1 工作面顶底板岩层特征图

2 锚杆支护参数分析

当巷道采用锚网索支护时,锚杆支护中主要的支护参数包括锚杆长度、锚杆密度、锚杆预紧力、锚杆角度、锚固形式、组合构件的支护形式等。结合8218 工作面顶板软弱岩层的特征,主要进行锚杆长度、锚杆密度和组合构件支护形式分析,采用FLAC3D数值模拟软件进行各项参数的分析,具体分析如下:

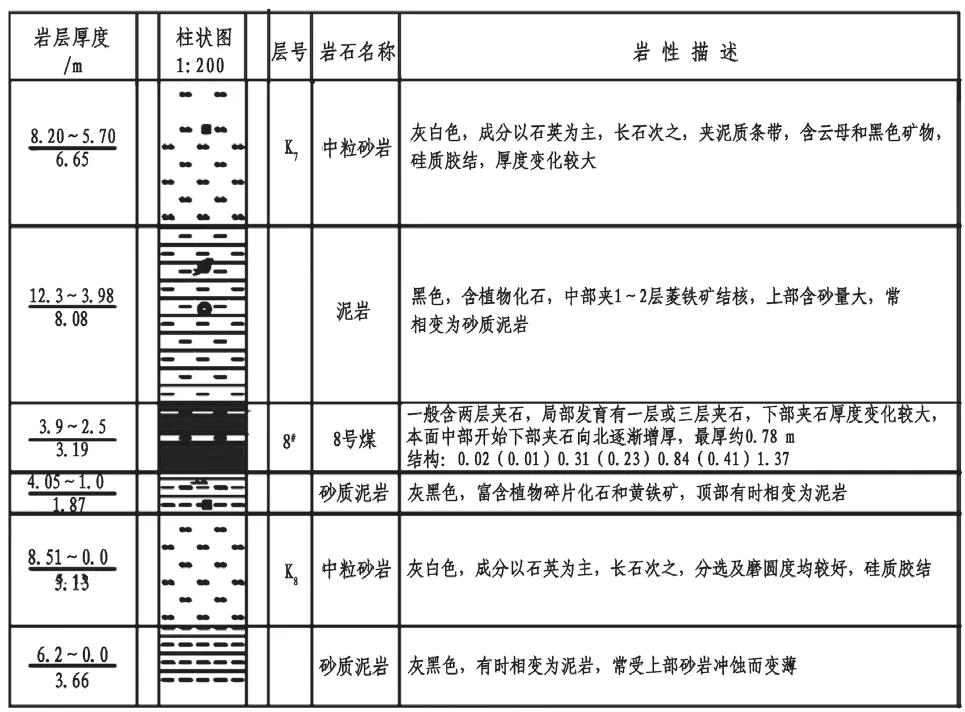

(1)锚杆长度。锚杆杆体深入岩层中的长度越大,锚杆的作用范围便会越大,会在一定程度上增加压应力的厚度,减小锚杆中部和尾部压应力的区域范围。锚杆长度与施加预应力的大小呈一定的正比关系[1-3],改善围岩预应力扩散的主要途径包括提升预应力和减小锚杆长度。基于工作面地质条件,结合矿井工程实践,设置锚杆预紧力为300 N·m,设置锚杆长度分别为1.6 m、2.0 m、2.4 m 和2.6 m进行对比分析。根据数值模拟结果得出不同锚杆长度下围岩应力分布如图2。

图2 不同锚杆长度下围岩应力分布云图

分析图2 可知,在锚杆长度为1.6 m 时,锚杆支护范围内的有效压应力区的厚度较小,支护效果较差,无法达到锚杆主动支护的目的;当锚杆长度为2.4 m 时,锚杆的中、尾部的压应力呈现出较小的现象,这即表明锚杆预紧力在中尾部的扩散效果较差;锚杆长度为2.6 m 时,锚杆支护效果及周围围岩体的分布特征与锚杆长度为2.4 m 时基本相同;当锚杆长度为2.0 m 时,能够看出锚杆在锚固全长范围内压应力扩散均较好,锚杆整体支护效果好,即表明锚杆预紧力在该长度下扩散效果最佳。

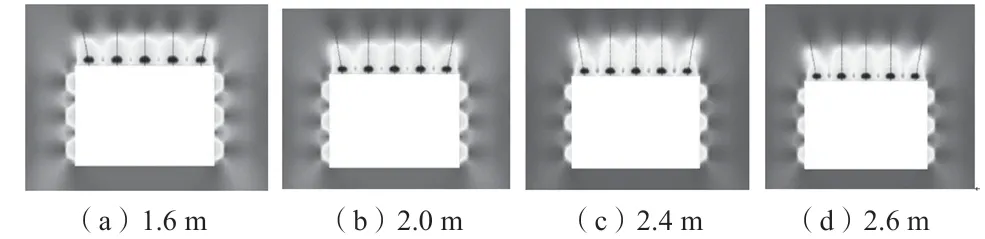

(2)锚杆密度。合理的锚杆密度,各根锚杆预应力在围岩体内的作用范围会彼此重叠,预应力在围岩内的扩散会形成一个整体,进而达到有效控制围岩变形的目的[4]。基于工作面的地质条件,分别进行锚杆间排距为0.6 m、0.8 m、1.0 m 和1.4 m的模拟分析,模拟结果如图3。

图3 不同锚杆密度下围岩应力分布云图

分析图3 可知,锚杆间排距为1.4 m 时,锚杆间的预应力不能彼此重叠;当锚杆间排距为0.6 m或0.8 m 时,锚杆间预应力重叠部分较大,存在着支护过度的情况;当锚杆间排距为1.0 m 时,各根锚杆间预应力刚好达到相互重叠,锚杆起到整体控制顶板的作用,支护效果较好,且经济合理。

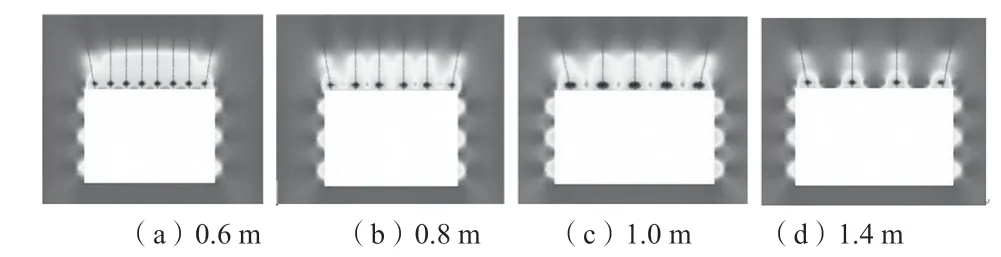

(3)组合构件。为分析组合构件W 型钢带在支护结构中的作用,采用巷道内设置相同的锚杆支护,对比分析巷道在有W 型钢带支护和无W 型钢带支护时围岩应力分布的差异,具体模拟结果如图4。

图4 巷道采用支护构件前后围岩垂直应力分布云图

分析图4 可知,巷道围岩支护中未采用W 型钢带时,每根锚杆形成的附加应力场是彼此分离的状态,此时锚杆间岩体因为受到锚杆形成的附加应力场的作用,围岩得不到较好的支护;当巷道围岩支护中采用W 型钢带时,锚杆形成的附加应力场会沿着W 型钢带的走向不断扩散,进而通过W 型钢带与相邻锚杆的附加应力场叠加,形成一个叠加应力场,达到有效支护巷道围岩的目的。基于上述分析可知,巷道围岩支护方案中采用W 型钢带可有效扩散锚杆的附加应力场,使相邻锚杆间形成叠加应力场,进而使得锚杆成为一个支护整体,一次显著提升锚杆的支护效果。

3 围岩控制技术

3.1 支护方案

根据8218 工作面进风巷的地质条件,结合上述锚杆支护参数的分析结果,为确保巷道围岩的稳定,设计巷道采用锚网索+钢带联合支护。锚索支护参数设计时,充分考虑将浅部破碎岩体锚固至深部稳定岩层中原则[5-6],结合矿井生产实践经验确定。具体支护方案如下:

(1)顶板支护。顶板锚杆采用左旋无纵筋螺纹钢锚杆,规格为Φ20 mm×2000 mm,间排距为900 mm×1000 mm,锚杆锚固长度为1102 mm,预紧扭矩为300 N·m,顶板锚杆垂直于巷道顶板布置,托盘采用拱形高强度托盘;顶板锚索采用1×7 股钢绞线,规格参数为Φ17.8 mm×5200 mm,间排距为1800 mm×1000 mm,锚索锚固长度为1800 mm,锚索预紧力为100 kN;顶板表面铺设10#铁丝编制的金属网,网片规格为5600 mm×1100 mm,网片搭接100 mm;锚杆索间采用W 型钢带实现相互连接,W 型钢带型号为280 mm×4 mm×4800 mm。

(2)两帮支护。两帮锚杆规格参数同顶板锚杆,间排距为1000 mm×1000 mm,锚杆锚固长度为826 mm,预紧扭矩为200 N·m,锚杆均垂直于巷道布置;帮部锚索采用1×7 股钢绞线,规格参数为Φ17.8 mm×4200 mm,间排距为1400 mm×2000 mm,锚索锚固长度为1400 mm,锚索预紧力为80 kN;巷帮表面铺设10#铁丝编制的金属网,网片规格为3000 mm×1100 mm,网片搭接100 mm;锚杆索间采用W 型钢带实现相互连接,W 型钢带型号为280 mm×4 mm×4800 mm。

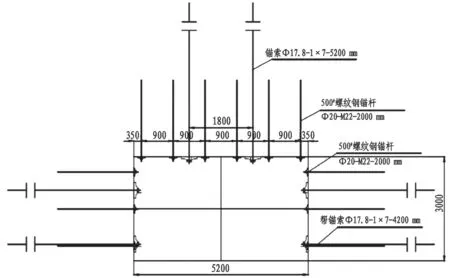

具体8218 工作面进风巷的支护方案如图5。

图5 8218 工作面进风巷支护断面图

3.2 效果分析

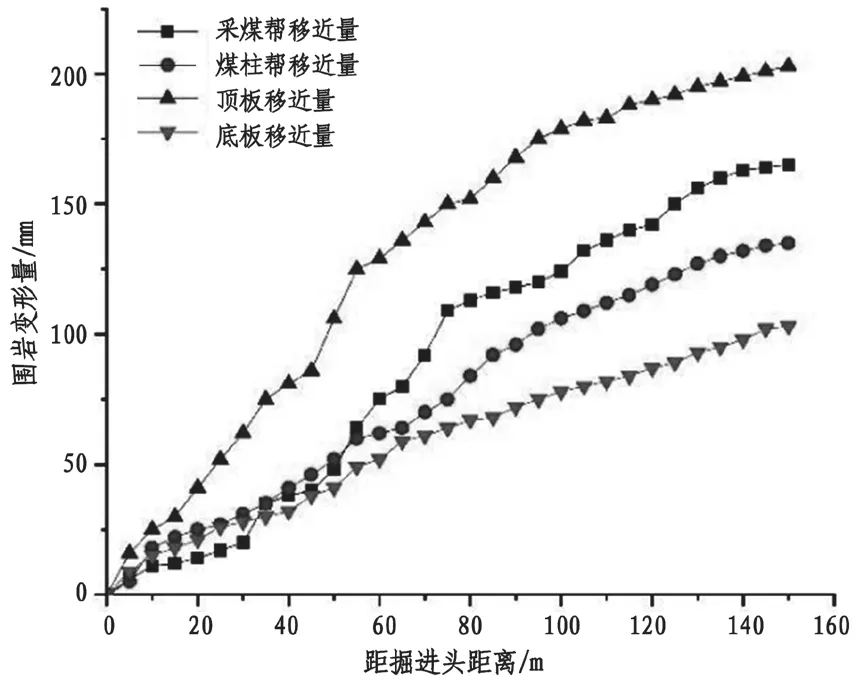

8218 工作面进风巷掘进期间,在掘进工作面迎头位置布置围岩变形监测点,围岩变形采用十字布点法进行监测分析,随着掘进工作面掘进作业的持续进行,对巷道顶板下沉量、底板鼓起量、采煤帮移近量和煤柱帮移近量进行观测分析。基于观测结果绘制得出围岩变形量曲线如图6。

图6 巷道掘进期间围岩变形量曲线图

分析图6 可知,巷道掘进期间,巷道围岩变形中顶板下沉量相对较大,顶板下沉主要出现在滞后掘进工作面0~100 m 的范围内。当监测断面滞后掘进迎头大于100 m 后,围岩变形速率大幅降低,围岩变形趋于稳定,采煤帮移近量、煤柱帮移近量和底板鼓起量的变形曲线均同顶板;监测断面在滞后掘进工作面120 m 时,围岩变形基本达到稳定状态。最终顶底板最大移近量为297 mm,两帮移近量为270 mm,围岩变形处于合理范围内。

另外,在巷道掘进期间通过顶板离层量的监测分析得出,顶板掘进期间软弱顶板无离层现象,顶板岩层在现有支护方案下围岩处于稳定状态,浅部软弱破碎围岩与深部稳定岩层形成了有效协同支护,实现了围岩体的稳定。

4 结论

根据8128 工作面进风巷的地质条件,通过数值模拟进行锚杆支护参数的分析,确定锚杆长度为2.0 m,锚杆合理间排距为1.0 m,支护组合构件采用W 型钢带。结合巷道实际条件,确定巷道采用锚网索+钢带联合支护。根据巷道掘进期间的围岩变形观测可知,巷道现有支护方案保障了围岩的稳定,满足回采巷道使用要求。