贵州省晴隆县光照镇地热成因及化学特征研究

张 新,赵振远,杜 江

(贵州有色地质工程勘察勘察公司,贵州 贵阳 550000)

贵州省晴隆县位于贵州省南西部,行政隶属贵州省黔西南布依族苗族自治州,距贵阳178 km,晴隆县在贵州属地热地质条件相对较差的区域,以往没有开展过地热资源勘查工作,地表无天然出露温泉,亦无地热井分布,属典型的“地热空白区”。研究晴隆县光照镇的地热地质条件及成因模式,对今后该区的地热开采及规划具有指导意义。

1 区域地质条件

1.1 地层岩性

区内出露的地层由新到老依次为三叠系中统的法郎组(T2f)、杨柳井组(T2y),下伏地层依次为中统关岭组(T2g)、嘉陵江组(T1j)、飞仙关组(T1f)。法郎组(T2f)上段岩性为中厚层泥灰岩夹粘土岩,下段岩性为中厚层夹薄层的泥晶灰岩夹瘤状灰岩及泥质灰岩;杨柳井组(T2y)岩性以白云岩为主,顶部为白云质灰岩,底部为泥质白云岩;关岭组(T2g)第二段以为中厚层石灰岩为主,第一段为泥质白云岩夹泥岩;嘉陵江组(T1j)上部为微晶白云岩夹泥质白云岩,中下部灰岩、白云质灰岩夹钙质粘土岩;飞仙关组(T1f)以粉砂岩、粉砂质泥岩为主。

1.2 地质构造

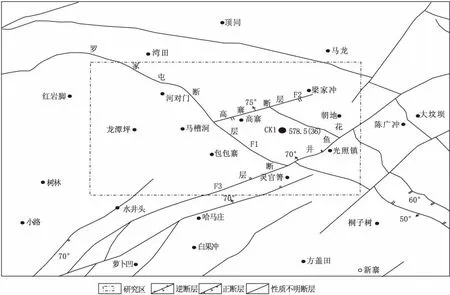

研究区处于兴义穹盆构造变形区,区内褶皱断裂发育,此外受北东向挽近期活动碧痕营断裂束贯穿研究区,区内发育多条北东向的断层,发育少量的北西向断裂,形成复杂的构造图像(见图1)。

图1 研究区构造纲要图

(1)罗家屯断层(F1):该断层出露于普查区的南部,贯穿整个普查区,区域内延伸长度约15 km,发育于罗家屯—包包寨—凉水营一带,被北东向的断层切割。该断层在罗家寨附近,断层倾向北东,倾角40°,在凉水营一带,断层倾向南西,倾角40°,为压扭性断层。

(2)高寨断层(F2):该断层出露于普查区的中部,该断层区域上延伸长度约3 km,贯穿整个普查区。该断层发育于三叠系中统法郎组竹杆坡段(T2f1)的泥灰岩、瘤状灰岩中。该断层出露段地貌上呈一沟谷,在高寨出露,可见断层的破碎带宽约20 m,受此影响,断层两侧岩石节理裂隙发育,该断层为张性断层,通过物探解译,该断层向下延伸深度较浅。

(3)花鱼井断层(F3): 花鱼井断层是碧痕营走滑断裂束的一段,位于普查区的中部。区域上,该断层区内延伸长度大于40 km。断层走向北东向,倾向北西向,倾角70°,该断层切割二叠系及三叠系的地层。通过在哈马庄附近该断层的出露较好,断层两盘均为杨柳井组(T2y)的白云岩、角砾白云岩、灰岩等,在断层带上,岩石挤压破碎明显,岩石较破碎,可见明显的断层角砾岩,并且牵引构造发育,断层破碎带宽约30 m。该断层的北西盘相对上升、南东盘相对下降,为正断层,兼右行走滑性质。花鱼井断层为松桃碧痕营走滑断裂束中的一段,为挽近期活动断裂,且通过物探解译,该断层向下发育深度较深,对研究区的地热水运移起到控制作用。

2 地热地质条件及成因模式

2.1 地热成因条件

2.1.1 “储、盖”层条件

热储层为三叠系下统嘉陵江组(T1-2j)的灰岩、白云岩等;盖层为三叠系中统关岭组一段(T2g1)的泥岩、泥质白云岩,底部为绿豆岩。在区域内,嘉陵江组(T1-2j)与关岭组一段(T2g1)构成一个储集单元。

2.1.2 “通”道条件

区内的花鱼井断层(F3)为挽近期活动断裂,区内的岩层受地质营力作用的影响,岩石的节理裂隙发育,为区内地热水的赋存提供了有利的空间,而且为对热资源的运移提供了有利的通道。区内发育的北东向花鱼井断层(F3),其规模大、切割深、发育深度深,有利于沟通深部热源,为普查区内地热资源形成条件中的“通”。

2.1.3 “热源、水源”条件

根据已有研究资料表明,第四纪岩浆侵入活动火山作用有关的地下热水水化学类型主要为HCO3·Cl-Na、Cl-Na和Cl·SO4-Na型水,矿化度0.5~10 g/L或更高,而区内地热水化学组分中Na+和Cl-含量都较低,水质类型主要为HCO3-Ca、HCO3· SO4-Ca·Mg型水,矿化度均一般小于1 g/L,以上可知本区的水质类型与火山作用或第四纪岩浆侵入活动所形成的地热水差异很大,说明研究区地热水的热源与岩浆侵入活动和火山作用无关。此外,研究区地质调查及钻孔揭露均未发现花岗岩侵入,即缺乏放射性热源的物质基础,也不存在放射性热源。因此,区内的热源主要来自于地幔热传导,花鱼井断层(F3)深部沟通热源,沿深大断裂带向地下深部下渗并赋存于热储含水层中的大气降水与来自于地幔热传导的热源汇合,并与围岩相互作用中溶虑、溶解岩石和气体中的化学组分而成为有开发价值的地热水。

研究区位于法郎向斜的西翼,区内出露三叠系中、下统的碳酸盐岩,而向斜轴部应力集中,断裂和构造裂隙发育,有利于大气降水下渗补给。因此,区内水源充足。

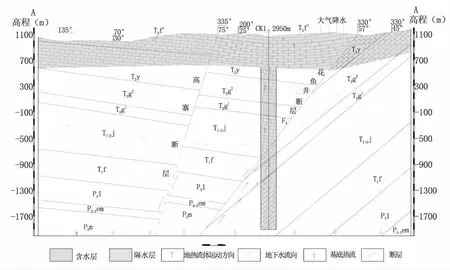

2.2 成因分析

研究区内热矿水补给主要为大气降水通过裂隙、孔隙以及断裂构造破碎带入渗补给,由于地下水的富集,静水压力随之不断增加,而沿断裂向深部渗流,随着不断下渗,获取热能不断增加,深部地热流向上膨胀,受断裂的阻挡和上部静水压力,断裂(F3)为导热通道,由低向高向法郎向斜汇集运移上升,上部的地温流体因密度大在重力作用下向下运动,构成研究区地热水深部循环系统(见图2)。

图2 研究区地热成因模式图

2.3 地温场特征

根据研究区内CK1地热井的地球物理测井成果资料,按钻孔揭露垂向地质结构中各地层分层深度与井温及分层井温梯度计算结果编制了普查区内地温场的垂向变化特征曲线图(见图3)。

图3 CK1地热勘探孔地温场的垂向变化特征曲线图

根据地热井测井资料,在热储层(T1-2j)埋深在1 228~1 700 m,因此以1 700 m处的60.16℃作为热储层(T1-2j)的热储温度,并在此基础上,计算地热增温率:地热勘探孔地温梯度为2.76℃/100m。

2.4 地热资源勘查类型

据研究区CK1地热勘探孔的地球物理测井资料、编录资料等综合分析研究:钻孔揭露花鱼井断层(F3),具有较好的导水性,与第六层状储集单元热储层嘉陵江组(T1-2j)的组合,控制了普查区内经济深度范围内的地热能与地热流体资源的赋存和运移。因此,研究区内地热水资源的勘查类型为层状与带状热储(Ⅱ-3型)。

3 地热水化学特征

地热流体的化学成分主要取决于循环过程中得围岩和构造环境,一方面深大断裂会带给地热流体深部的化学成分,另一方面地热流体在深部循环过程中,受到高温、高压的影响,加强了地下水与围岩介质中矿物成分的溶滤作用;在碳酸盐地区,溶解碳酸盐中灰岩(CaCO3)、白云岩(以MgCO3为主),燧石结合或条带、团块(SiO2)、石膏夹层(CaSO4)和其中含有其它一些硅酸盐、碳酸盐、硫酸盐等矿物质,这些矿物质一般均随着温度的升高、压力的增大,其溶解度增大。地下水在溶滤-渗入过程中,溶解的矿物质增多、矿化度增大,水中溶解了较多对人体有益的微量元素。

因此,地热流体的地球化学特征与围岩地质背景和构造环境关系密切相关,地热流体的形成是地下水与周围介质相互作用、化学元素迁移、演变和再分配的结果。通过对研究区勘探孔地热流体水质分析与检测,其主要化学特征为:井口水温36℃,低温地热资源之温水;pH值为7.78,按酸碱度分类为中性水;总硬度值为426.62 mg/L,按硬度分类为硬水。水中阴离子以HCO3-、SO42-、Cl-、NO3-为主,HCO3-含量为225.53 mg/L,SO42-含量为171.92 mg/L,Cl-含量为9.78 mg/L,NO3-含量为15.06 mg/L;阳离子以Na+、Ca2+、Mg2+为主,Na+含量为21.09 mg/L、Ca+含量为95.21 mg/L、Mg2+含量为23.93 mg/L;流体中对人体有益的主要成分为:溶解性总固体572.2 mg/L,偏硅酸27.99 mg/L,锶29.3 mg/L。按舒卡列分类法,其水化学类型为HCO3·SO4-Ca·Mg型水。

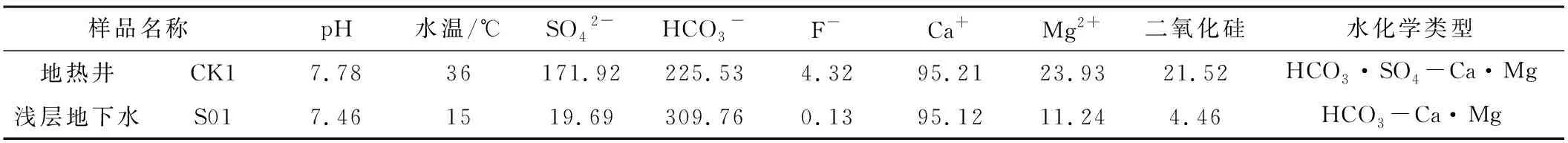

通过与研究区内浅层地下水水样水质分析与检测成果(主要化学组成)进行对比、分析,CK1地热勘探孔水质与浅层地下水中的钾(K+)、钠(Na+)、钙(Ca2+)、镁(Mg2+)、硫酸根(SO42-)、重碳酸根(HCO3-)的离子含量基本相当。因此,研究区地热水围岩的地质背景为碳酸盐岩地层(见表1)。

表1 区内地热水和浅层地下水化学特征对照表

4 结语

(1)研究区地热资源的赋存和运移受控于三叠系中下统嘉陵江组(T1-2j)和花鱼井断层(F3),地热勘查类型属Ⅱ-3型。

(2)根据测井资料,研究区地热增温率2.76℃/100m。

(3)研究区地热流体pH值为7.78,为中性水;溶解性总固体为572.2,属淡水;总硬度值为426.62 mg/L,为硬水。水化学类型为HCO3·SO4-Ca·Mg型。