高寒牧区牧民对草原生态保护补助奖励政策的满意度及影响因素

何小风,赵雪雁

(1.陇南市野生动植物管理保护站,甘肃 陇南 740600;2.西北师范大学 地理与环境科学学院,甘肃 兰州 730070)

草地作为地球上最重要的陆地生态系统,不仅具有重要的调节功能、文化功能及支持功能,提供着调节气候、涵养水源、保持水土、维持生物多样性等生态系统服务,而且具有重要的供给功能,为畜牧业发展和牧民生计提供着生产生活资料[1]。然而,在气候变化与人类活动的交互胁迫下,中国90%的天然草地发生了不同程度的退化,这不仅使畜牧业发展和牧民生计安全面临严重障碍,还使国家生态安全面临严峻挑战。为了促进草地生态保护与牧民生计改善,我国实施了草原生态保护补助奖励政策(以下简称“草原生态补奖政策”)。目前,第二轮草原生态补奖政策即将结束,急需对该政策的实施情况进行全面评价,以便为进一步完善草原生态保护补助奖励机制提供借鉴。

牧民是草地资源利用与生态保护的关键主体,也是草原生态补奖政策的主要利益相关者[2],牧民的满意度直接影响着草原生态补奖政策的顺利实施[3-4]。如何补偿因禁牧减畜而对牧民生计造成的负面影响,是提高牧户满意度的关键,也是进一步完善草原生态补奖政策的核心。鉴于此,我们以地处青藏高原东缘的甘南牧区为案例区,基于牧户调查数据,从牧户的生计资本、生计方式、政策认知等角度出发,分析影响高寒牧区牧民对草原生态补奖政策满意度的关键因素,旨在为进一步完善草原生态补奖政策提供借鉴。

1 研究区概况

甘南牧区地处青藏高原东北缘,地形复杂多样,气候高寒阴湿,属半湿润过渡地带的草原区,草地总面积达260万hm2,自古以来就有“羌中畜牧甲天下”之称。该区水系发达,黄河干流及其支流洮河、大夏河在甘南境内流域面积达3.057万km2,多年平均补给黄河水资源量65.9亿m3,占黄河年总径流量的11.4%,是黄河上游最重要的水源补给区[5]。在气候变化与人类活动的交互胁迫下,甘南牧区草地“三化”日趋严重,不仅导致水源涵养能力降低,还使畜牧业发展及牧民生计面临严峻挑战。为了促进草地生态保护与修复,甘南牧区2011年开始实施草原生态补奖政策,其中禁牧休牧总面积约占草地面积的1/3,划定禁牧草地59.1万hm2,草畜平衡区190.4万hm2。第一轮草原生态补奖政策实施期间,甘南牧区每年实施禁牧草原59.13 hm2,推行草畜平衡190.33 hm2,每年兑付禁牧补助资金1.77亿元,兑付草畜平衡奖励资金6 225万元。第二轮草原生态补奖政策实施期间,甘南牧区每年落实禁牧草原59.13 hm2,推行草畜平衡195.92 hm2,每年兑付禁牧补助资金1.92亿元,兑付草畜平衡奖励资金9 845万元。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

2017年10月在甘南牧区夏河、玛曲、碌曲、合作等县(市)随机抽取4个乡镇,每个乡镇随机选取10户家庭进行了预调查。基于预调查结果,修改完善了调查方案与调查问卷,2018年1月采取“县—乡镇—村”分层随机抽样法开展了正式调查,共调查575户,剔除39份无效问卷,收回536份有效问卷,有效率达93.21%。受访者中男性占52.4%,文盲占31.6%,平均年龄为31.5岁;受访户平均家庭规模为5.29人/户,小学及以下文化水平的劳动力占17.09%,人均年收入为9 026元。

调查内容包括:①自然资本,主要包括拥有的草地面积、禁牧面积、草畜平衡面积等;②人力资本,主要包括户主受教育程度、家庭规模、劳动力数量、劳动力受教育程度;③物质资本,主要包括牲畜数量、固定资产拥有量等;④牧户的金融资产,主要包括家庭收入、信贷机会等;⑤社会资本,主要包括参加社会组织情况、社会信任度等;⑥生计方式,主要包括收入来源、劳动力就业情况等;⑦生态补奖政策对牧户生计的影响,包括对家庭收入、养殖成本、生活水平等的影响;⑧牧户对生态补奖政策的满意度,采用李克特五级量表进行赋值,其中非常满意为5、比较满意为4、一般满意为3、不太满意为2、非常不满为1。

2.2 研究方法

2.2.1 牧民类型的划分

根据家庭规模将牧民家庭分为小规模家庭(家庭总人口为4人及以下)、中等规模家庭(家庭总人口为5~7人)和大家庭(家庭总人口>7人)三种类型;根据牧民家庭的人均收入,将牧民家庭分为低收入家庭(人均收入<6 000元)、中等收入家庭为(人均收入6 000~12 500元)和高收入家庭(人均收入>12 500元);甘南牧区牧民的非农收入主要来自于外出务工,故根据生计方式,可将牧民家庭分为牧业主导型家庭(畜牧业收入比例>75%)、牧工兼业型家庭(畜牧业收入比例为25%~75%)、务工主导型家庭(非农收入比例>75%)。

2.2.2 有序多分类Logistic模型

将牧民对草原生态补奖政策的满意度作为被解释变量(Y),以牧户的生计资本、生计方式、牧民对政策的了解程度、草原生态补奖政策对牧户的影响强度等作为解释变量(Xi),利用有序多分类Logistic模型分析影响高寒牧区牧民对草原生态补奖政策满意度的因素,其回归模型为

β0-(β1X1+β2X2+…+βmXm)

(1)

式中:P为某事件Y发生的概率;X1,X2,…,Xm为影响Y取值的因素;β0为常数项;β1,β2,…,βm为Logistic模型回归系数。

3 结果与分析

3.1 草原生态补奖政策对牧民生产生活的影响

草原生态补奖政策对牲畜养殖数量产生了较大影响。实施草原生态补奖政策后,甘南牧区有61.60%的受访户养殖的牲畜减少,仅有22.80%的受访户的牲畜增加。进一步分析发现,随着非农化水平的提升,草原生态补奖政策的减畜效果越来越显著,其中,实施草原生态补奖政策后,牧业主导型家庭中牲畜数量减少的受访户占62.66%,而务工主导型家庭中该比例为71.43%;随着家庭规模的扩大,草原生态补奖政策的减畜效果也越来越显著,其中,小规模家庭中牲畜数量减少的受访户占61.73%,大规模家庭中该比例达82.61%。

草原生态补奖政策对牲畜养殖成本带来较大影响。草原生态补奖政策实施后,有56.00%的受访户认为养殖成本增加,仅有24.80%的受访户认为养殖成本降低。进一步分析发现,随着非农化水平的提高,草原生态补奖政策引发的养殖成本增加效应趋于降低,其中,牧业主导型家庭中养殖成本增加的受访户占58.23%,而务工主导型家庭中该比例为52.38%;随着家庭规模的扩大,养殖成本增加效应趋于加强,其中,小规模家庭中养殖成本增加的占58.02%,而大规模家庭中该比例达60.87%。

草原生态补奖政策对牧户的收入也产生显著影响。实施草原生态补奖政策后,甘南牧区有44.40%的受访户收入下降,有40.00%的受访户收入增加。进一步分析发现,随着非农化水平的提升,草原生态补奖政策的减收效应趋于降低,其中,牧业主导型家庭中收入降低的受访户占48.10%,而牧工兼业型及务工主导型家庭中该比例分别为40.85%与28.57%;随着家庭规模的扩大,草原生态补奖政策的减收效应趋于增强,其中,小规模家庭中收入减少的受访户仅为37.04%,而中等规模与大规模家庭中该比例分别达到47.26%与52.17%。

3.2 牧民对草原生态补奖政策的满意度

甘南牧区受访牧户对草原生态补奖政策的满意度指数为3.04。其中,对草原生态补奖政策满意的受访户(包括非常满意和比较满意两级)占全体受访户的29.60%,一般满意的受访户48.8%,不满意的受访户(包括不太满意和非常不满两级)占21.60%。访谈中,绝大部分一般满意和不满意的受访户也都认为草原生态补奖政策实施以来,甘南牧区草原生态环境得到了较大改善,对政策基本是认可的,不太满意的原因主要是补助标准低于他们的期望值。不同类型牧户对草原生态补奖政策的满意度存在差异,随着非农化程度的提高,牧民对草原生态补奖政策的满意度呈U形变化:牧工兼业型家庭的满意度最低,满意度指数仅为2.90,不满意的受访户占该类牧户的30.99%;而牧业主导型与务工主导型家庭的满意度指数分别为3.04、3.48,不满意的受访户分别占上述农户的19.62%、4.76%。究其原因,主要在于牧业主导型家庭对草地资源的依赖度更高,草原生态补奖政策的实施虽使其自然资本有所减少,但给其提供了相应的补贴,同时草原生态补奖政策实施后草原植被有所好转,故其满意度较高;而务工主导型牧户因对草地资源依赖度低,草原生态补奖政策对其影响较小,加之该政策的实施使生态环境明显改善,故其满意度最高。

随着家庭规模的扩大,牧民对草原生态补奖政策的满意度趋于降低。小规模家庭的满意度最高,满意度指数为3.21,不满意的受访户占该类牧户的14.81%;中等规模与大规模家庭的满意度依次降低,满意度指数分别为3.00、2.69,不满意的受访户分别占上述牧户的23.29%、34.78%。究其原因,主要是随着家庭规模的扩大,拥有的草场面积增加,禁牧与草畜平衡的面积随之扩大,对其生产生活带来的影响也加剧,故满意度趋于降低。

随着家庭收入的增加,牧民对草原生态补奖政策的满意度趋于提高。低收入家庭的满意度最低,满意度指数为2.86,不满意的受访户占该类牧户的27.36%;中等收入与高收入家庭的满意度依次提高,满意度指数分别为3.15、3.23,不满意的受访户分别占上述牧户的18.27%、15.00%。究其原因,主要在于禁牧及草畜平衡政策会对牧民收入产生较大影响,通常收入越低的家庭平滑收入波动的能力越有限,收入的小幅变动就会对其生活质量带来较大影响,故低收入家庭的满意度更低。

3.3 影响牧民对草原生态补奖政策满意度的关键因素

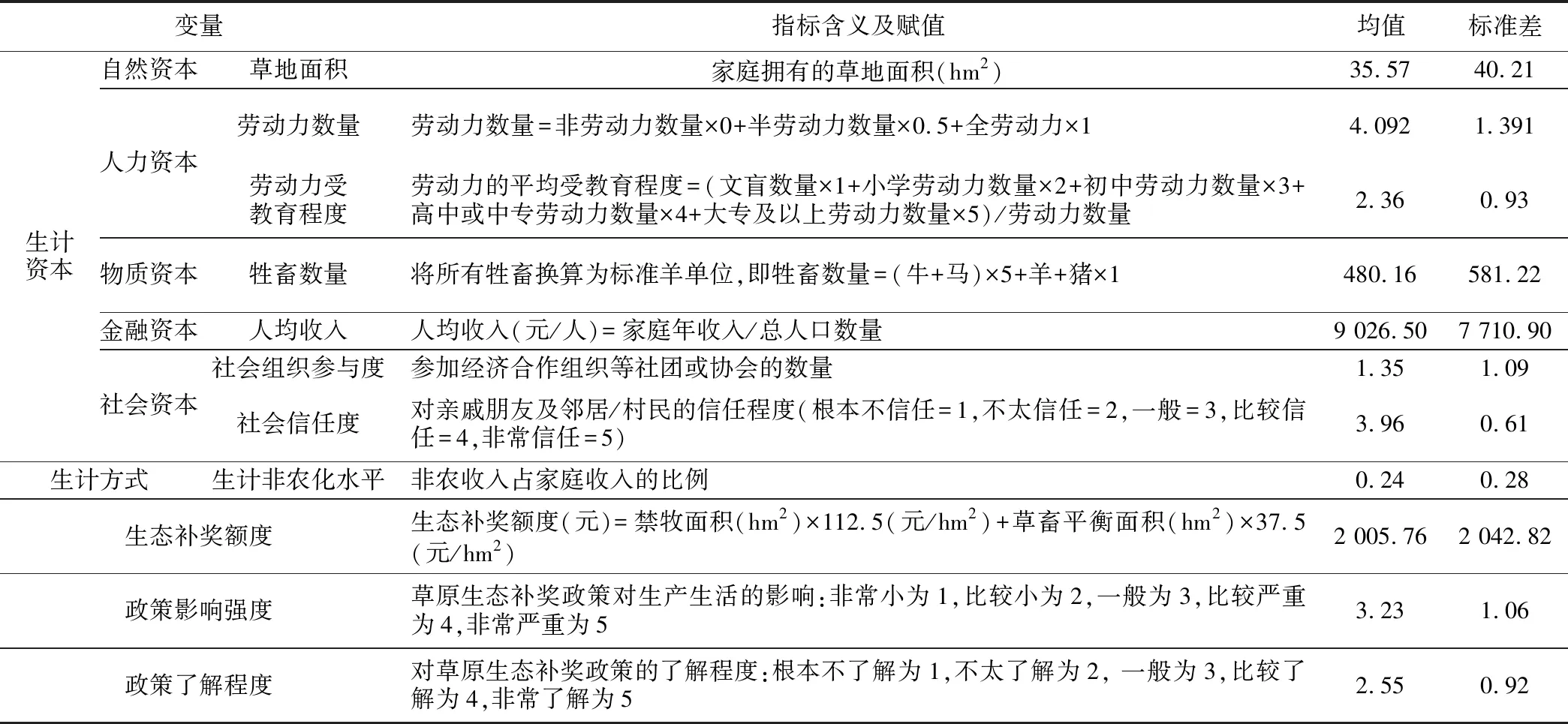

满意度作为牧民对草原生态补奖政策的主观认知,不仅受补奖额度[6]、补奖发放及时性[7]等政策因素的影响,还受草地面积[8]、牲畜数量与家庭收入[9]、户主与劳动力受教育程度[10]、家庭规模与劳动力数量[4,11]等生计资本的影响,更受草原生态补奖政策对生产生活的影响程度[12]、牧民对政策的了解程度[11]等因素的影响。为了更深入地剖析影响甘南牧区牧户对草原生态补奖政策满意度的关键因素,特以牧民的生计资本、生计方式、生态补奖额度及其对生产生活的影响强度、牧民对政策的了解程度等为自变量,运用有序多分类Logistic回归模型进行分析。借鉴已有研究[13],自然资本用家庭拥有的草地面积来表征,人力资本用劳动力数量及其受教育程度来表征,物质资本用牲畜数量来表征,金融资本用人均收入来表征,社会资本用社会组织参与度、社会信任度来表征,生计方式用生计非农化水平来表征,生态补奖政策额度用禁牧与草畜平衡的补奖金额表征,生态补奖影响强度用对农户生产生活的影响来表征(具体表1)。

表1 变量的测量与赋值

Pearson相关分析发现,草地面积与生态补奖额度之间呈高度正相关,故在拟合模型中剔除生态补奖额度。模型系数综合检验显著性水平均为0.01,对数似然值为634.34,Cox-SnellR2检验值为0.189,卡方值为1 208.08,模型拟合效果较好(表2)。

表2 有序多分类Logistic回归模型估计结果

从模型各因素的主效应来看,草地面积、社会信任度、生计非农化水平对草原生态补奖满意度具有显著的正向影响,即在其他条件不变的情况下,草地面积、社会信任度、生计非农化水平每增加1个单位,牧民对草原补奖政策满意的概率将分别增加1.001、1.822、1.979个单位。可见,牧民拥有的草地面积越大、社会信任度越高、生计非农化水平越高,其对草原生态补奖政策的满意度越高。这主要因为,草地面积越大,牧户得到的补奖额度往往越大,生计非农化水平越高,牧民对草地资源的依赖度越低,故其满意度越高。社会信任可以带来更深入的合作、社会凝聚与互惠,尤其在遇到危机时,出于信任,往往会提供一种非正式的保险,进而增加福利、改善生活;同时,农户对制度、政府等机构的信任有助于维持社会秩序和社会控制,表达和维护合作,从而会提高对草原生态补奖政策的满意度。

结果显示,牧民的政策了解程度对其满意度具有显著的正向影响,牧民的政策了解程度每增加1个单位,其对草原生态补奖政策满意的概率将增加1.340个单位。已有研究也发现[11],牧民对政策的了解程度是影响其满意度的显著性因素,牧民对政策的了解程度越高,其满意度越高。访谈中也发现,对补奖标准比较认可的牧民,其满意度往往比较高,而那些对补奖标准不认可的牧民及认为该政策就是发钱的牧民,其满意度往往较低;那些认为草原生态保护非常重要的农户,其对草原生态补奖政策的满意度也较高。

结果也显示,劳动力数量、政策影响强度对牧民满意度均具有显著的负向影响(显著性水平为0.01),即劳动力数量与政策影响强度每增加1个单位,牧民对草原生态补奖政策满意的概率将减少0.781、0.666个单位。究其原因,主要在于实施草原生态补奖政策后,畜牧业生产规模受限,牧业生产所需的劳动力减少,但因牧区劳动力受教育水平较低,尤其缺乏非农生产技能,难以在其他非农行业就业,故劳动力数量越大,其满意度越低。同时,草原生态补奖政策不仅对牧户的牲畜养殖数量、养殖成本及家庭收入产生影响,还对牧民的生计方式产生影响,影响程度越严重,牧民越难以应对,故其满意度降低。

4 结论与对策

辨明牧民对草原生态补奖政策的满意度及其影响因素,对于完善草原生态补奖政策、推动草原生态保护具有重要意义。我们以甘南牧区为例,基于牧民调查数据,分析了高寒牧区牧民对草原生态补奖政策的满意度及其影响因素,发现:①甘南牧区有61.60%的受访户认为草原生态补奖政策实施后养殖的牲畜数量减少,有56.00%的受访户认为养殖成本增加,有44.40%的受访户收入下降;②甘南牧区仅有29.6%的牧民对草原生态补奖政策满意,且随着收入增加、家庭规模缩小,牧民对草原生态补奖政策的满意度上升,但随非农化水平的提升,牧民的满意度呈U形趋势变化;③草地面积、社会信任度、非农化水平及政策了解程度对牧户的草原生态补奖满意度具有显著的正向影响,而劳动力数量、政策影响强度对其具有显著的负向影响。

为了进一步提高甘南牧区牧民对草原生态补奖政策的满意度,首先,应加强牧民的职业教育与非农技能培训,帮助牧业劳动力向非农产业转移,拓宽牧民的收入渠道,增加牧民收入;其次,应采取多种措施加大草原生态保护与生态补奖政策的宣传力度,提高牧民的草地生态保护意识及对草原生态补奖政策的了解程度,改变牧民的传统生产观念,提高其参与草原生态补奖的积极性;再次,应进一步调整草原生态补奖标准,实施差异化的奖励政策,按时发放补偿金;最后,应健全草原生态补奖的监管机制,加强禁牧区和草畜平衡区的生态监测,并建立完善的动态调整机制,参考牧草监测结果动态调整补贴标准,提高草原生态补奖政策的实施效率。

——以内蒙古锡林郭勒盟为例