“共同富裕”长远目标下房地产行业迎来巨变

党的十九届五中全会提出“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”的目标,这既是社会主义的本质要求,也是我党为人民谋幸福的初心使命,指明了前进方向和奋斗目标。“共同富裕”长远目标下,房地产行业将长期坚持“房住不炒”定位,不断增强民生保障功能和收入再分配功能。

一、“共同富裕”目标下,房地产突出民生保障属性

共同富裕是社会主义的本质要求。当前我国社会发展阶段和主要矛盾发生重要变化,要求把促进全体人民共同富裕摆在更加重要的位置。8月17日,习近平总书记主持召开中央财经委员会第十次会议强调,“共同富裕是社会主义的本质要求,是中国式现代化的重要特征”。实现共同富裕不仅是经济问题,而且是关系党的执政基础的重大政治问题。当前,我们正在向第二个百年奋斗目标迈进,适应我国社会主要矛盾的变化,更好满足人民日益增长的美好生活需要,必须把促进全体人民共同富裕作为为人民谋幸福的着力点,不断夯实党长期执政基础。在关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的说明中,习近平总书记结合我国发展阶段,对共同富裕进行深刻阐述:“我们推动经济社会发展,归根结底是要实现全体人民共同富裕”,“随着我国全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程,我们必须把促进全体人民共同富裕摆在更加重要的位置,脚踏实地,久久为功,向着这个目标更加积极有为地进行努力。”为此,党的十九届五中全会向着更远的目標谋划共同富裕,提出了“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”的目标,在改善人民生活品质部分突出强调了“扎实推动共同富裕”,指明了前进方向和奋斗目标。

共同富裕对我国社会和经济发展提出新发展阶段核心要求,就是要使发展成果更多更公平惠及全体人民。近年来,我国经济社会发展取得巨大成就,社会整体福利不断增进,人民普遍受益,但发展的惠及程度并不均衡,社会福利在人群间、行业间、城乡间、地区间都有一定差距。共同富裕要求坚持在发展中保障和改善民生,更加注重分配公平,解决地区差距、城乡差距、收入差距等问题,在收入分配、就业、教育、社保、医疗、住房、养老、扶幼等方面不断取得实实在在的成果,更加注重向农村、基层、欠发达地区倾斜,向困难群众倾斜,促进社会公平正义,让发展成果更多更公平惠及全体人民。

在“共同富裕”长远目标下,房地产行业将长期坚持“房住不炒”定位,并不断增强民生保障功能和收入再分配功能,这决定着行业长期发展方向。今年以来,已有两条重要的政策脉络不断延伸,一是国家高度重视保障性租赁住房建设,发展保障性租赁住房成为“十四五”住房建设的重点任务,“十四五”期间,在新市民和青年人多、房价偏高或上涨压力较大的大城市,新增保障性租赁住房占新增住房供应总量的比例应力争达到30%以上。二是频发提到具备收入调节功能的房地产税,10月16日出版的第20期《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《扎实推动共同富裕》,文章提出要加强对高收入的规范和调节,要积极稳妥推进房地产税立法和改革,做好试点工作。

二、我国构建房地产长效机制“三步走”

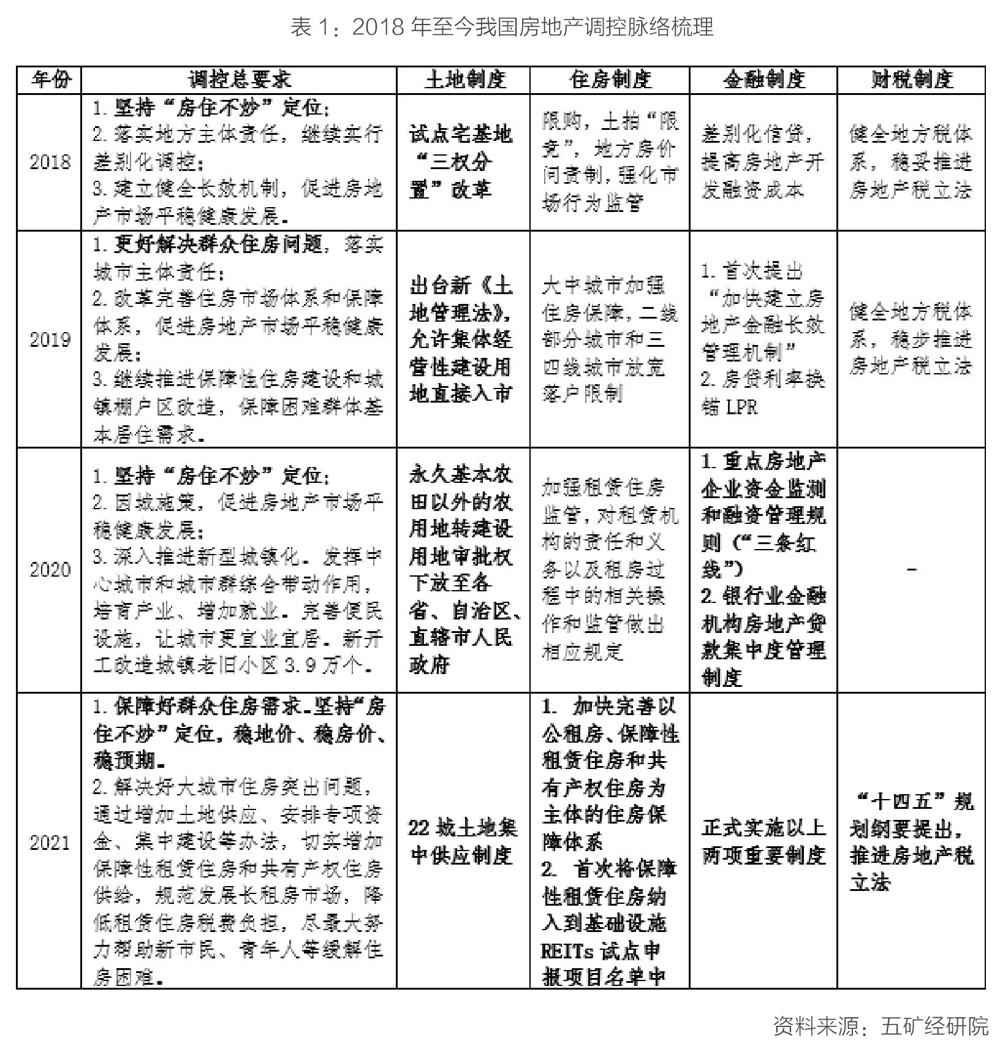

我国房地产行业政策导向,通过构建房地产长效机制,直接传导并形成对房地产行业长期发展形成根本机制约束,引导行业长期健康平稳运行。“十九大”以来,我国房地产长效机制最初发力于最根本的土地制度改革,疫情后期发力于金融制度改革,“共同富裕”长远目标下,当前正在发力于住房制度改革,并将完成财税制度改革。

(一)十九大开启“后商品房时代”,2018-2019年,围绕“房住不炒”和“坚决遏制房价上涨”,加快构建房地产长效机制,率先发力于最根本的土地制度改革

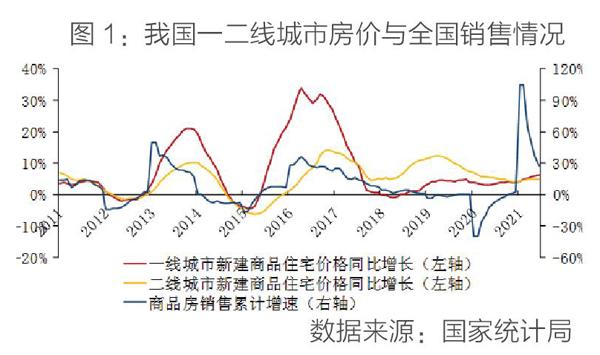

2016-2017年,我国热点城市房价再度暴涨。2014年,我国经济增速换挡,进入新常态。中央强调要探索适合国情、符合发展阶段性特征的住房模式,要求“以满足新市民住房需求为主要出发点深化住房制度改革”。但在稳增长和化解房地产库存的诉求下,实际仍以全面宽松为主,多次降准降息、放松二套房认定、降低贷款首付比例、下调贷款利率、降低交易契税、取消限购等,再次引发热点城市房价暴涨。

十九大提出“房住不炒”,确立我国第二次住房体制改革方向,产业使命、基本性质、任务、功能与市场特征均发生根本性改变,宣告“商品房时代”落幕,行业从此进入“后商品房时代”。[1]“98年房改”确立我国第一次住房体制改革方向,揭开商品房时代的帷幕,房地产行业逐步发展成为国民经济支柱产业,呈现出商品房一枝独秀的特征。习总书记在十九大报告提出“房住不炒”、“租购并举”,确立我国第二次住房体制改革的方向,宣告“商品房时代”落幕,行业从此进入“后商品房时代”。进入后商品房时代,房地产行业主要使命从拉动经济增长转变保障全体人民住有所居;基本性质从国民经济支柱性产业转变为民生保障性产业;主要任务从推动住房商品化、促进房地产投资快速增长转变为大力发展租赁住房、构建租购并举的住房保障体系;主要功能从满足城镇居民的居住和投资需求转变为以4亿新市民为重点满足全体人民的居住需求。

后商品房时代,我国围绕“房住不炒”和“坚决遏制房价上涨”,加快构建房地产长效机制,2018-2020年,率先发力于最根本的土地制度改革,为保障性住房市场提供大量新增土地供应。我国土地制度改革围绕着农用地、宅基地、农村经营性建设用地“三块地”展开,其中最重要的是2019年8月新出台《土地管理法》,允许集体经营性建设用地直接入市,虽然不能建设商品房,但可以建设租赁住房、廉租房、共有产权房等保障性住房和产业园。我国共有0.5亿亩集体经营性建设用地,相当于2020年商品房销售面积19倍,为发展保障性住房市场奠定了重要基础,有助于抑制热点城市房价和租金上涨。与此同时,住房制度加快推动住房保障立法,加大对租赁市场政策支持力度,加大户籍制度改革力度;金融制度加强了金融风险监管,并推行房贷利率改革。

这一阶段,我国房地产长效机制逐渐形成并发挥作用,房地产市场呈现降温态势。我国房价整体平稳运行,房地产开发投资增速保持稳定。房地产企业为适应行业新变化,实行以价换量销售策略,加快销售改善现金流,并积极布局“房地产+”业务,物业公司迎来上市潮。

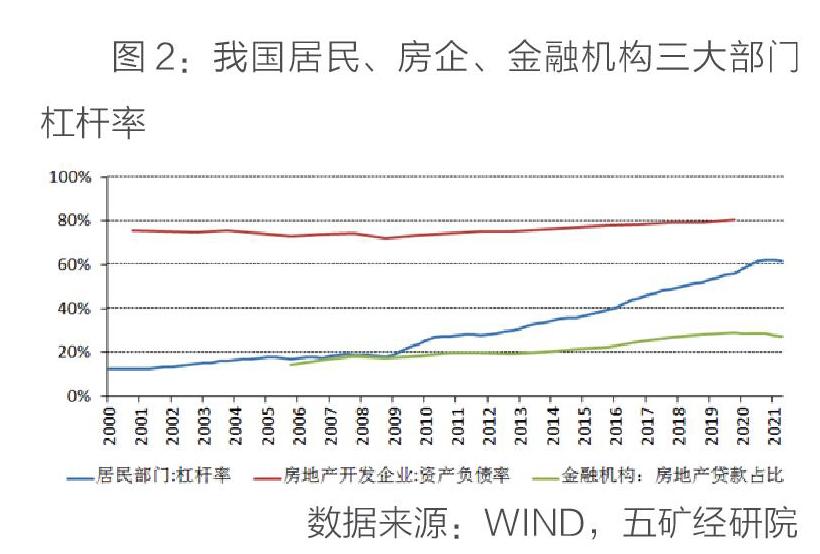

(二)2020年疫情爆发,房地产成为金融风险最大“灰犀牛”,我国以防范化解金融风险为重点,加快完善长效调控机制,发力于金融制度改革

疫情暴发以来,资金再度涌向房地产领域,房价上涨压力凸显,居民杠杆率、房企杠杆率、银行房贷杠杆率持续攀升,金融风险不断集聚。2020年底,居民部门杠杆率增加6.1个百分点至62.2%,房地产开发企业资产负债率超80%,金融机构房地产贷款占比28.7%,三大部门杠杆水平均处于绝对高位,反映出资金再度“脱实向虚”涌入房地产,既增加了稳房价压力和金融风险,也阻碍了实体经济发展,对进一步完善房地产长效机制,提出迫切要求。

2020年开始,我国发力于金融制度改革,重点在于加快“建立房地产金融长效管理机制”,限制资金违规和过度流入房地产行业,防范潜在系统性金融风险。2021年,我国正式实施银行业房地产贷款集中度管理和房地产企业“三线四档”融资管理,对房地产融资供需两头“上锁”,房地产融资供应端严格限制银行业房地产贷款占比和个人住房贷款占比,房地产融资需求端严格限制房企有息负债规模与增速,推动房地产行业整体杠杆率有序下降。

(三) 2021年开始,在“共同富裕”长远目标下,我国将长期坚持“房住不炒”基本定位,不断增强民生保障功能和收入再分配功能,以保障好群众住房需求为根本,发力于住房制度改革,逐步深化财税制度改革

住房制度改革,重点在于大力支持发展保障性租赁住房市场,尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难。2021年,我国保障性租赁住房市场进入政策红利期,供给端完善土地支持政策,降低企业用地成本和税费负担,有效保障企业合理盈利;需求端扩增试点城市,通过“租购同权”、规范租赁秩序、保障合法权益等方式鼓励租房需求;融资端加强金融支持,完善资金退出渠道,首次将保障性租赁住房纳入到基础设施REITs试点申报项目名单中。一系列政策“组合拳”将根治行业盈利难和资金退出难两大“痛点”。

土地制度改革,进一步延伸至土地招拍挂制度,优化土地竞拍规则,完善“稳地价”工作机制。稳地价是稳房价的关键。2021年,我国推行22城集中供地制度,第二批集中供地土拍规则迎来重大调整,加强“房地价联动”,实施以“限房价、控地价、竞品质”为主的竞拍方式,严控土地溢价率,通过竞一次性合理报价、摇号、竞更高更优建筑品质方式确定竞得人,有助于稳地价、稳房价、稳预期,并形成行业内优胜劣汰的竞争机制。

未来,我国还将深化财税制度改革,坚定不移地推进房地产税立法。房地产税是房地产市场稳定健康发展“长效机制”构建中的重要一环,将按照“立法先行、充分授权、分步推进”原则,推进房地产税立法和实施。房地产税涉及到政府、家庭、企业三大部门及其部门内部之间的收入分配问题,是切实的民生问题。2011年,重庆和上海两地启动了开征房产税的改革试点。2014年,党的十八届四中全会对全面依法治国作出部署,并明确提出要加快重点领域立法。房地产税的改革必须要在法律框架下进行。同时,我国地域辽阔,各地差异很大,需要充分授权。房地产税立法征收是个大工程,房地产税是个技术性比较强的税种,会涉及到很多问题,例如全国房产信息要有一个统一平台,要建立房地产登记制度、房地产纠纷救济制度等,因此需要分步推进。[2]“十四五”规划纲要提出,推进房地产税立法,房地产税将继续稳步推进,试点城市有望进一步扩大范围,为立法积累更多经验。

三、房地产行业已经成为“高风险”行业

(一)“共同富裕”长远目标下,房地产行业社会功能定位发生彻底转变,政策调控将持续收紧,长效机制进一步完善并形成合力,行业告别商品房野蛮生长时代

商品房时代,房价调控之所以不坚决不彻底,根本原因在于房地产是国民经济支柱产业。十九大以来,我国进入“后商品房时代”,“后商品房时代”主题就是“共同富裕”。在“共同富裕”长远目标下,房地产行业的社会功能定位已发生彻底转变,已经从国民经济支柱性产业转变为民生保障性产业。未来房地产行业将呈现出以租赁住房为重点发展、商品房占比有序降低的新发展特征,告别商品房野蛮生长时代。

房地产长效机制形成合力,防止出现大起大落。十九大以来,我国综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段,加快建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制,目前已在土地制度、金融制度、住房制度等多个层面建立起系统的长效机制并形成调控合力,既抑制房地产泡沫,又防止出现大起大落,促进房地产市场平稳健康发展。

(二)市场外部环境发生深刻变化,整体需求进入长期下降通道,行业竞争加剧、收益下滑,风险事件频发,行业整体信用评级调降

商品房市场需求拐点已现,需求端将长期承压。过去二十年我国房地产行业繁荣发展,具备人口高峰叠加前所未有的城镇化带来的住房短缺和旺盛需求支撑,但是目前住房全面短缺的時期已经结束。1987年,我国出生人数达到2550万人的小高峰,之后持续下降,2019年出生人口仅为1465万人,降幅高达43%。根据恒大研究院对长期购房需求预测,商品房需求在2018年迎来拐点,之后进入长期下降通道,且在2030年之后将迎来断崖式下滑。

存量市场博弈加剧,行业整体收益持续下滑。随着我国房地产行业整体需求下滑,房地产企业降低三四线城市投资,加强重点城市群布局,热点城市土拍竞争白热化。今年上半年,首批“两集中”供地收官,南京部分热点地块销售利润率不足2%。

房地产企业经营风险激增,行业整体信用评级调降。在银行业房地产贷款集中度管理和房地产企业“三道红线”融资管理下,房地产企业融资增长乏力,主要依赖销售回款改善现金流,而销售需求整体下滑与销售利润率下降,加剧房地产企业资金断裂风险,中国恒大、华夏幸福、泰禾集团等一批高杠杆龙头企业,纷纷爆雷。中诚信国际基于房地产行业整体运营环境对行业内企业信用质量的影响分析,首次将中国房地产行业展望由稳定调整为负面。

(三)房地产经营模式发生颠覆性改变,正在向制造业代加工模式转变,行业迎来新一轮洗牌,不能快速适应新变化的企业将面临淘汰

“土地红利”和“金融红利”时期,房地产企业靠加杠杆多拿地获利。1998年房改以后,地产行业迎来“土地红利”,房地产企业靠低价拿地,土地快速升值,就能够获取较高利润,即拿到地就能赚钱,通过各种渠道获取土地资源是关键。2002年出台土地招拍挂制度以后,地产行业又迎来“金融红利”,拿地方式更加市场化,房地产企业需要更多的金融支持才能够购买更多的土地资源,通过不断加杠杆,加大拿地力度,提高周转效率,就能够快速做大规模。[3]

“土地红利”“金融红利”消失后,房地产企业回归实业运营本质,不能快速适应新变化的企业将面临淘汰。十九大提出“房住不炒”,房价结束快速上涨发展阶段,告别“土地红利”。2020年建立房地产金融长效管理机制,严格限制房地产企业债务扩张,行业进入降杠杆周期,告别“金融红利”。房地产行业逐渐回归实业运营本质,更多依靠提升产品质量、提高运营管理能力、提供增值服务等,通过为客户创造更多价值获取利润,进入全面比拼综合实力的发展新阶段,需要快速适应行业发展新要求,重构企业发展模式。

在此过程中,房地产行业销售净利率、杠杆率、总资产周转率都将出现整体下滑,净资产收益率也将随之持续下降,行业进入较长时期的转型调整阵痛期。

备注:指标是碧桂园、万科、恒大、融创、保利、绿地、中海7家龙头房企经营数据平均值。

参考文献:

[1] 金志峰,陈俊全,宋歆欣. 迎接“后商品房时代”到来[EB/OL].2019-02-15.

[2] 朱宁宁.房地产税如何征?专家:征收范围和标准是关键点[EB/OL].2018-04-17.

[3] 赵路.万科郁亮:房地产行业进入管理红利时代,不能再依靠土地红利、金融红利赚钱[EB/OL].2021-03-31.

(本文作者系中国金属矿业经济研究院高级研究员、高级经济师)

【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2021.31.003