考虑提升量的河道生态流量确定办法

刘丹丹,解建仓,罗军刚,高 爽,侯 杰

(西安理工大学 西北旱区生态水利国家重点实验室,陕西 西安 710048)

生态流量涉及河道自身条件、水库水电站运行、河湖管理、区域经济发展等多个方面,是一个十分复杂的问题,受到社会各界的广泛关注和讨论[1]。国家也高度重视生态文明建设,生态流量保障已上升为一项国家行动。目前,关于生态流量的计算方法、模型构建、体系框架等研究不断推进,但由于相关概念众多,说法难以统一[2],导致部分研究在理解上和做法上仍存在偏差。现有研究多集中在需水计算上,具体包括目标确定、组分划分、量化表征及阈值分析[3-5]等,存在的问题是结果的适应性及可操作性不足[6],给管理带来不便,导致生态流量的管控工作难以开展和落实。

由于径流时空分布不均,年内有汛期和非汛期之分,且年内各月生态需水也存在较大差异,例如大渡河流域鱼类产卵育幼期需水量分别集中在3月中旬~6月中旬、7月~9月[7],渭河干流林家村~虢镇段全年输沙需水量的67%集中在7月~10月[8],大凌河95%的输沙量发生在汛期6~9月[9],使得年内的需水总量并不能满足各个时期的生态需水要求[10],且时空分布不同、调配能力不同、来水不同,服务对象所需的生态流量的保障程度也不同。问题的核心在于,确定河道在不同情况下所需的最小流量过程,并寻求提升,而提升的大小是河流生态系统可持续健康发展的关键。

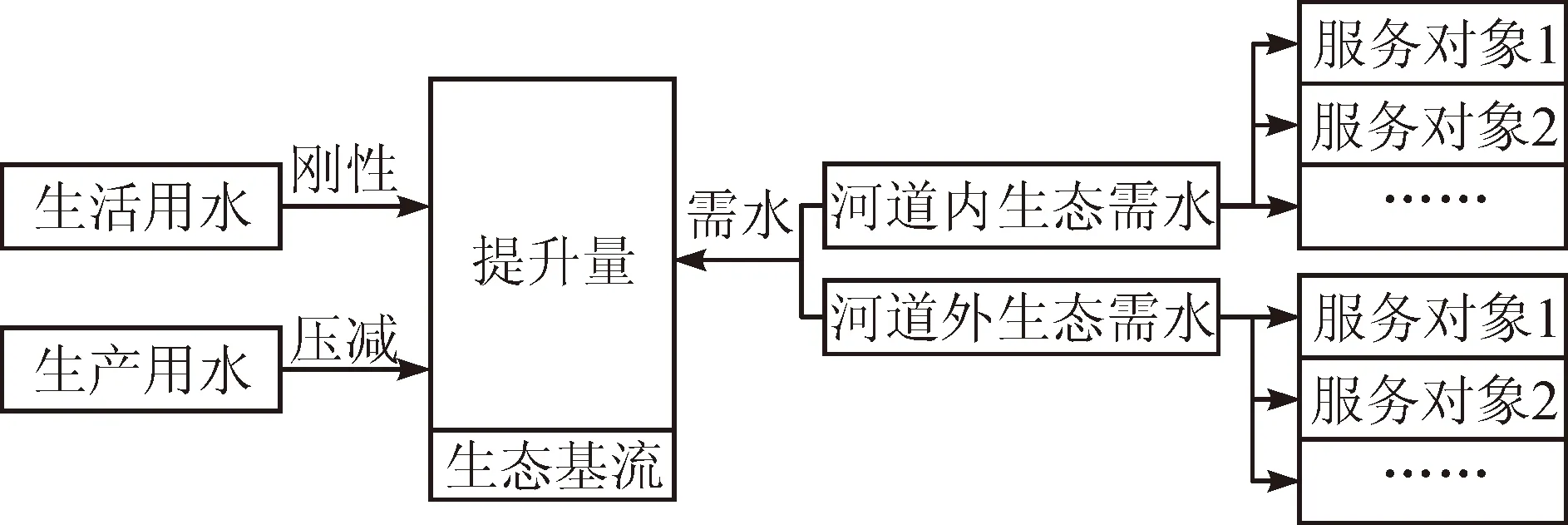

2020年4月,《水利部关于做好河湖生态流量确定和保障工作的指导意见》(简称《意见》)出台,《意见》按照人水和谐绿色发展、合理统筹三生用水、分区分类分步推进、落实责任严格监管的原则,提出了分阶段工作目标[11],并要求保障管理应把准方向、统筹兼顾、切合实际、可以操作。根据《意见》指示,从实际出发,生态流量保障涉及两个方面,即需水侧和供水侧,需水侧是各类生态服务对象的用水需求,供水侧是统筹考虑生活、生态、生产这三类用水户的用水需求后,所能供给生态需水的量。由于生态流量与三生用水紧密相关,强竞争之后彼此间互斥,才在生态流量中引入提升量的概念。提升量是指综合考虑三生用水后,通过生态需水确定规制、区间化规制等,在生态基流的基础上可获得的提升部分,即通过压减部分用水户的用水量(用于改善生态)所获得的水量(流量),其特点是动态性。

为了提高生态流量确定办法的可操作性,使管控工作的开展能够更加贴近实际需求,适应管理和考核的需要,本文从生态流量的背景及研究现状出发,梳理了目前研究中存在的难点及误区,主要包括概念及内涵不统一、生态流量难以准确量化、结果适应性不强等问题。因此,本文从概念辨析的角度出发,提出在生态基流基础上对生态进行改善和修复,通过引入一个提升量来重新确定生态流量。提升量可大可小,可根据具体情境,对生态服务对象采用区间化及规制化的思想确定生态流量,并提出相应的生态流量保障措施。

1 河道生态流量研究现状

1.1 相关研究进展

1)概念与内涵

国外发达国家对河流生态基流的研究较早,从满足航运、保护渔业资源、可持续发展等方面不断完善生态基流的概念和内涵,形成了较为系统的理论体系[12-14]。我国从20世纪70年代以西北干旱地区的生态基流研究为起点至今,经历了探索、起步、发展和完善四个阶段[10],于2002年水资源论证之后界定了生态基流的概念。

随着人类不合理的开发利用活动对河湖水生态系统造成的负面影响逐渐加重,生态流量逐渐被学者们认识和关注。国外使用更为广泛的是“环境流量(Environment Flows)”概念[15],而我国于20世纪80年代由汤奇成等[16]首次提出了“生态需水”的概念;90年代,水电开发力度不断加大,为维持坝下合理流量[17],学者们又提出了“生态流量”的概念,并发展出一批计算方法;21世纪初,为保障黄河、黑河等干旱区河流的生态用水[18],“生态水量”概念逐步得到应用。生态流量的概念内涵、术语表达随着研究主体及侧重点的不同而不断发展变化,加之研究尺度的变化,使得生态流量的概念及内涵将会融入更多水文学、水力学、生态学等领域的研究成果,不断得到丰富完善。

2)理论与管理实践

河道生态流量相关理论的早期发展是从水生态系统的基本功能开始的,根据所需满足的功能推荐出流量过程[19],相关计算方法有Tennant法[20]、水力学法等。虽然这些方法在国内外都有广泛应用,但衡量指标相对比较单一,缺乏整体考虑。综合来说,国外对航运、垂钓等景观娱乐用水需求更加关注,而国内由于资源禀赋和发展阶段因素,对生态流量的研究主要集中在两个方面:一是河道外过度取用水造成对河道内生态用水的挤占;二是水利工程建设运行对河流天然径流过程和节律的改变。

由于生态流量难以保障,导致生态承载力脆弱,所以近年来国家开展了一系列生态流量相关工作,主要包括2015年开展生态流量试点,2017年水利部在东北、西南等地区开展了生态流量专项调研等。随着试点与专项调研工作的不断展开,我国河湖生态流量保障现状不断明晰,如图1所示,海河区、淮河区、辽河区综合评价为“不满足”的断面占比分别为62.5%、45.5%和44.4%,长江区、珠江区综合评价为“不满足”的断面占比均为7%左右,东南诸河区无“不满足”断面,总体来看,生态流量满足状况南方优于北方,还存在较大的改善空间。

图1 我国河湖生态流量保障现状Fig.1 Current status of river and lake ecological flow guarantee in China

随着实际需求的不断增加,河道生态流量的理论研究及实践应用也在不断完善,目前被广泛认可的工作步骤是:从河湖生态保护对象的用水需求出发,寻求生态流量量化表征的指标(生态基流、敏感期生态需水),分区分类建立控制断面生态流量目标体系。目前,河道生态流量管理实践主要与水利工程的多目标调度相结合,主要模式包括:以生态流量保护目标为核心的生态流量管理、维持基本水量(水位)的生态流量管理、实行总量控制的生态水量调度以及应急补水性的生态流量管理[21]。同时,随着信息技术的飞速发展,不断提升的分析计算能力成为流域综合管理的有效工具,但生态流量的确定及保障仍面临诸多挑战。

1.2 难点及存在的误区

河道生态流量的确定是开展河道生态流量管理的前提和基础。由于生态流量涉及面广,有自然属性、功能属性及服务属性,且生态服务对象众多,对其进行量化计算和管控较为困难,因此,如何科学合理地确定生态流量目标及生态保护对象的用水需求,进而确定生态流量,使其能够切合实际且便于监督考核,是生态流量确定与保障工作的难点。

误区一:概念不清,河道生境纯自然状态下不存在生态流量问题,过度开发利用使得河道内外用水不断增加,生态基流不够用,生活、生产用水与生态用水相互竞争,从而出现了生态环境问题,因此用计算生态基流的方法来确定生态流量是不科学的。误区二:生态流量的结果不是一组值,河流时空分布不同、来水用水的不确定、调配决策能力不同等因素都决定了生态流量的动态变化性。

2 河道生态流量的确定

2.1 基本概念辨析

经过不断的探索与实践,生态流量相关概念形成了3个行业标准,如表1所示,其中与生态流量关系最为密切的是生态基流和生态需水。

表1 生态流量相关行业标准Tab.1 Industry standards related to ecological flow

由生态基流的定义可知,其功能范围是自然生态系统,侧重点是保证河道不断流,因此可将其作为考核的基本依据。对于生态基流的理解,社会上基本达成了共识,各类计算方法也得到了广泛应用。在理解上,一是不同典型年或年内各月的生态基流并不一定是一个固定值;二是生态基流初始值与生态服务对象无关。对于计算结果是否能满足不断流需求,可采用马斯京根法、断面流量相关关系法[22]等进行核算。

生态需水分为河道内生态需水和河道外生态需水,两者均是为了维持生态服务对象的结构和功能,而结构作为功能的基础,是保护的核心。与水量过程直接相关的生物结构和物理结构包括:河湖基本形态、鱼类等水生生物栖息地分布、河流的纵向及横向连通等,衍生出所要保护的水生态功能包括:输沙、自净、河口压咸等。对于具体河段生态需水计算而言,首先要明确生态服务对象有哪些,进而计算各服务对象的生态需水量,之后才能确定服务对象所需的生态需水量需要多少的生态流量去保证。其中,生态服务对象的功能范围是自然生态系统、社会生态系统,需水条件为需水量、需水过程。不同河道在不同时空尺度下的生态服务对象均有所差别,生态需水不仅与自然状态下的河道变化有关,也受人类社会活动的影响,一些功能性需水例如输沙和自净等,既对需水过程有要求,也需要保证一定的需水量。

生态流量和生态需水是紧密联系的,如果不说明和考虑清楚生态需水,生态流量就没有依据。对于具体河段,往往有多个生态服务对象的需水,对生态流量的精准量化反而会给管理造成混乱,而生态基流是可量化的,因此,统筹考虑河段上下游资源特征、三生用水,从可用及可管理的角度出发,提出在生态基流基础上增加一个可行的提升量来确定生态流量,如图2所示。提升量的大小反映了管理水平及生态改善潜力,是生态流量保障的途径。它遵循自然属性和功能属性,还强调服务属性,即生态服务于人类社会经济、人服务于生态健康。

图2 生态流量界定示意图Fig.2 Schematic diagram of ecological flow definition

2.2 生态基流及提升量的确定

从概念及内涵的界定出发来确定生态流量,即生态流量等于生态基流加上可行的提升量。因此,本节分为两个部分,一是生态基流的确定,二是提升量的确定。

1)生态基流的确定

生态基流是基于算法导向的[23],将考虑生态服务对象的计算方法从众多方法中剥离开来,归类到生态需水计算方法当中,从不断流的角度出发,对生态基流计算常用的水文学方法[24-26]进行整理,具体方法的指标表达和特点如表2所示。由表可知,生态基流计算方法繁多,不同方法的适用条件和场景不同,具体河段在计算时可根据其特点和已有资料选择合适的方法。

表2 水文学方法的指标表达及特点Tab.2 Index expression and characteristics of hydrological methods

2)提升量的确定

生态流量中提升量的确定要靠规制,规制的确定要依据变化因素及条件。其中,规制就是规则和制度,一般用于管理、控制和约束,提升量确定规制按内容可分为生态需水确定规制、区间化规制等。针对基本服务对象及特殊服务对象,可以将生态需水确定规制分为定性规制和定量规制,以便为景观湿地需水、自净需水、鱼类需水、输沙需水等的确定提供依据。区间化规制是综合考虑服务对象需水优先级、来水及需水后,用来确定提升量区间的一种算法,具体步骤为:第一步,分析断面上下游资源条件、服务对象类别及组合方式,包括生活、生产及生态,需水组合可能是这几类中的某几个子类;第二步,在河流降雨-径流等时空规律及需水分析的基础上,确定生活、生产、生态各服务对象需水的优先次序;第三步,应用规制计算不同类别服务对象的需水或用水;第四步,在生态基流及生态需水计算的基础上,结合河段水资源禀赋条件,应用区间化规制确定提升量,如图3所示。

图3 提升量确定步骤示意图Fig.3 Diagram of the steps for determining the lifting volume

对于提升量而言,规制制定的合理性直接决定了其能够提升的程度,规制设计合理,所计算的提升量就与实际情况相符,就有利于生态。由于提升量的影响因素众多,可通过将复杂问题具体化来建立规制。定性规制,如根据河流来水的丰增枯减来确定提升量,即很多河流在丰水季节一般不需要提升量,在枯水季节需要增加部分提升量;定量规制,如根据断面所处位置(上、中、下游)、生物种类、景观湿地分布等条件,定量计算各类服务对象的生态需水量。在此基础上,要特别注意积累个性化规制,即具体变化情况下的特殊规制,例如通过河道位置、是否流经城市等,找出代表性的标识来确定基本的水位或者流量,进而确定提升量。

河流在分区分类后所确定的生态服务对象的保护目标也是规制的一种。可参考分区生态流量目标阈值(见表3),结合生态基流,按照分类生态流量目标确定的原则与方法(见表4),统计分区的生态流量目标,为规制的制定提供参考。

表3 分区生态流量目标阈值Tab.3 Sub-area ecological flow target thresholds

表4 分类生态流量目标确定的原则与方法Tab.4 Principles and methods of classification ecological flow target determination

提升量不仅在空间尺度上变化,在时间尺度上也应有差异,因此,规制要同时考虑空间尺度和时间尺度。大空间尺度能体现河道上、中、下游的地形地势、水文特点,小空间尺度则反映河段的沿程变化;大时间尺度反映的是年际变化,嵌套其下的小时间尺度则反映年内变化和季间变化。小时间尺度可以按汛期与非汛期、一般用水期与鱼类产卵育幼期来划分。对于北方河流,用水期一般为11月~次年3月,鱼类产卵育幼期为4月~10月,丰水期为7月~10月,枯水期为11月~次年3月,平水期为4月~6月。通过综合考虑各种分类的交叉重叠,对12个月分别按规制确定提升量,以体现生态流量的动态性。

对提升量进行区间化管理,以适应动态变化,并提高对考核管理的适应性。区间确定时,要考虑水资源调配能力或提升条件,如有能力或有条件,提升量就可相对大一点,具体与实际情况相结合。随着规制的不断应用和完善,其实施效果也会逐步显现,管理上也会更加清晰,这是一个正反馈的过程。

根据生态流量的定义,生态基流加上提升量就是生态流量,由于提升量是一个可变区间,故生态流量也是可变的,若需水水平和水资源调配水平不同,则生态流量大小不同。一般情况下,生态流量越多,生态得到改善和修复的程度就越高。基于这一概念确定的生态流量会更加适应时空变化、来水变化、需水变化,也更符合过程化管理的目标。

以渭河干流陕西段林家村断面为例,选取1950—2018年长系列月平均径流量资料,采用年内展布法[26]计算该断面的生态基流,结果如表5所示。

表5 林家村断面生态基流年内变化过程Tab.5 Annual change process of ecological baseflow in Linjiacun section

在生态基流基础上增加可行提升量来确定生态流量。提升量须根据具体情况才能赋值,因此本文仅列举3种情景用于说明问题。

情景一:非汛期(11月~次年6月)生态流量的确定。根据定性规制中提升量的确定方法,并参照《渭河流域重点治理规划》,非汛期河道内低限生态环境流量为10 m3/s,生态流量不应低于该值。

情景二:考虑林家村断面11月景观湿地需水要求,确定生态流量。根据计算,林家村断面11月生态基流为5.1 m3/s,景观湿地需水为4.4 m3/s,生态基流能够满足景观湿地需水要求,因此,仅考虑这一单一因素,就不用提升,该断面11月生态流量为5.1 m3/s。

情景三:同时考虑林家村—虢镇段7月~10月输沙需水及自净需水要求,确定生态流量。以50%代表年为例,7月~10月的输沙需水分别为88.6 m3/s、110.6 m3/s、55.6 m3/s、53.1 m3/s,自净需水分别为46.2 m3/s、45.9 m3/s、46.9 m3/s、45.9 m3/s[27]。若林家村—虢镇段7月~10月生态服务对象需水的优先级是输沙大于自净,则生态流量需要在基流的基础上提升至88.6 m3/s、110.6 m3/s、55.6 m3/s、53.1 m3/s,由于7月~10月输沙需水均大于自净需水,故两种服务对象的生态需水会被同时满足;若优先级是自净大于输沙,则可先提升至46.2 m3/s、45.9 m3/s、46.9 m3/s、45.9 m3/s,若采取其他措施能够满足输沙需水,例如提高工业可压减水平,则可提升至88.6 m3/s、110.6 m3/s、55.6 m3/s、53.1 m3/s,若无法满足,则可以不提升。

以上3种情景下确定的生态流量只是3个特例,考虑的生态服务对象比较单一,而实际工作中往往需要同时兼顾多个服务对象的需水要求,会产生多种组合方式,应用不同组合的规制,当情况发生变化时,又会产生新的组合。将不同生态服务对象在不同情境中的需水作为规制,去约束提升量的大小变化,使确定的生态流量逐步从静态过渡到动态。

2.3 生态流量确定体系的构建

基于生态流量概念的界定,构建生态流量确定体系,如图4所示。通过生态基流加上可行提升量来确定生态流量,并对提升量进行区间化描述,生态流量就呈现出一个可变区间。在生态基流基础上,根据资源条件及不同服务对象需水水平进行动态提升,提升量可大可小。一般情况下,提升量按照图4所示的体系确定,当出现突发事件时,提升量不仅要考虑生态服务对象,同时还要考虑降低突发事件不利影响所耗费的水量或所需的流量过程。

图4 生态流量确定体系Fig.4 Ecological flow determination system

3 适应变化的提升量分析

3.1 适应性分析

生态流量的确定和保障须兼顾特定河道开发利用现状及所要服务的结构和功能。生态基流加上可行的提升量来确定生态流量这一做法的实质是先可用、再适应、能管理。不同河流具体断面生态流量的计算及管控办法相同、但内容不同,而且它对时空变化、来水变化、需水变化和调控能力变化均具有一定的适应性。

1)时空变化。空间尺度分大空间尺度(上、中、下游)和小空间尺度(具体河段、水功能区、敏感区等),不同尺度下影响因素不同,提升量可大可小,生态流量也不同。在大空间尺度上,除景观湿地生态需水、水生生物需水外,一般而言,上游主要生态服务对象为水源涵养,中游为稀释自净,下游为输沙,各生态服务对象需水的优先次序不同,提升量不同。在小空间尺度上,生态服务对象的需水差异更为明显,不同水功能区或敏感区对水质水量的要求不同,提升量不同。与空间尺度紧密联系的是时间尺度,分为大时间尺度(丰、平、枯)和小时间尺度(汛期与非汛期、一般用水期与鱼类产卵育幼期),不同年份月份下生态流量是动态变化的,以生态基流为最低限,在此基础上增加可行的提升量,该做法符合客观实际。

2)来水变化。丰水年天然来水整体较多,尤其是汛期,河道径流量增大,此时在河道安全度汛的前提下可以不考虑提升量;而在枯水年的非汛期,生态基流往往无法长时间维持河流的结构和功能(廊道系统、生物多样性),此时,要根据服务对象的需水要求和保护目标增加提升量,以保证生态流量[28]。

3)需水变化。一条河流一般会流经多个城市和地区,不同的控制断面,如跨行政区断面、入口断面(入海、入干流、入尾闾)、重要生态敏感区控制断面、主要控制性水利工程断面等,对生态流量的要求不同。在不断流的前提下,根据不同服务对象的需水要求确定提升量,条件和情景不同,提升量不同。生态流量的确定过程将逐步从静态过渡到动态,以便更好地适应需水变化。

4)调控能力变化。不同河流的水电开发利用程度不同,水库调蓄能力不同。多年调节或年调节水库调蓄能力较强,能更好地协调三生用水的需求,提升量可以适当增大,以保障生态流量,但这类水库对天然河流水文情势,尤其是对河流水沙关系及水生生物的影响也较大,因此需要专门考虑这部分的需水量和需水过程。日调节水库调蓄能力差,但对河流水文情势的影响相对较小,此时可以通过科学的水量分配来增加提升量,保障服务对象的用水需求。

3.2 可行性分析

河道生态流量的保障程度与河道内外各用水户的用水需求及管理密切相关。在实际工作中,控制断面生态流量的考核要求往往与实测流量相差过大,导致考核效率低下甚至无效,对此上文中提出将生态基流作为考核的基本依据,首先保证河道不断流,再根据服务对象的需水要求,逐渐增加提升量,让监管在可视可信的过程中落实见效,实现考核从无效到有效、从复杂到简单、从混乱到有序的转变,这种做法对流域管理者而言,可管理、易接受,且便于推广和应用。

按照生态基流加上提升量的方式确定河道生态流量,无论是在一般情况下还是出现生态问题时,都是可行的,可广泛应用于不同河流具体断面生态流量的计算及管控,与现有的水资源调配决策不会产生冲突,相反可以减小用户和管理者的压力。区别在于,一般情况下,生态流量可按常规方式进行管理,当出现问题时,除了考虑具体河段生态服务对象的需求之外,还应按照问题导向的方式,针对具体生态事件,如突发水污染需要加大下泄流量稀释、洪水来临时需要错峰调节、鱼类产卵需要稳定生态流量等,采取应急应对策略,从而提高水资源的综合利用效率及流域管理水平。

4 生态流量保障措施

河道生态流量保障工作涉及多个方面,其重要性和必要性不言而喻,除了科学确定生态流量之外,还应把它当作系统性工程,坚持应对水生态问题和满足水资源管理要求两种导向,其保障可以从管理和技术两个方面展开。

1)在管理上,一是要参与河湖长制,改变以往生态流量无人监管的局面,明确各级河长责权利,按三生用水的优先次序,重视水生态,把重点放在问题导向与部门联动上,推进河流的常态化管理,靠配置、调控、调度来解决生态流量问题。由于时空分布不均及需求的实时变化,需要在基本的调配决策之上制定包含生态流量的调配决策。一般而言,生态流量多多益善,其增加量可通过科学高效的调配决策产生。二是随着智慧水利的发展与应用,对河湖生态流量的保障可以采用信息化手段,对重点断面(省界断面、敏感区重要控制断面等)的下泄流量进行监督与考核,可以将生态基流作为考核的基本依据,再结合提升量的大小,确定生态流量的合理范围,将生态流量满足程度作为考核指标,并结合最严格水资源管理制度,建立评价机制,对考核与评价中出现的问题作出及时应对。

2)在技术上,有两个努力的方向,一是按问题导向方式对生态问题进行应急应对,具体问题具体分析,采取针对性的做法尽快解决问题,建立应急机制。二是建立预警机制,深入开展河道监测预警研究,由于河流不健康问题在生态方面更容易观察监测,因此可以在预见期内提早应对,进行风险防控,尽快恢复健康水生态。

此外,要健全相关制度尤其是加强法制建设,依法明确生态流量保障工作中管理者和用水户的权利与义务,可设立奖惩机制、推广典型案例,转变生态价值观,将河湖水系作为合法的水量使用者,逐步推进河湖生态流量确定和保障工作的有效开展。

5 结 论

生态流量是评判河道水生态健康与否及控制水资源开发强度的重要指标,开展生态流量的确定与保障工作是当前一项十分紧迫的任务,本文对生态流量确定办法及保障措施进行了研究。

1)通过对生态基流、生态需水、生态流量概念及内涵的辨析,提出通过生态基流加上提升量来确定生态流量的做法,并进行区间化管理,最终确定生态流量。这种计算方法考虑了来水、需水、调配能力,适应性及可操作性较强。

2)本文提出的生态流量计算及保障措施理念新颖、贴合实际,可广泛应用于不同河流具体断面生态流量的计算及管控,与现有的水资源调配决策不会产生冲突,相反可以改变现有考核及管理效果不佳的现状,减小用户和管理者的压力,在改善和修复生态的基础上,提高水资源的综合利用效率及管理水平,为生态流量计算及管控工作提供有效、持续的指导。

3)实际工作中,我国河流生态流量的研究和实践还面临诸多问题,生态流量的保障工作仍需要长期探索,理论结合实践,不断调整适应,要坚持应对水生态问题和满足水资源管理要求两种导向[2],坚持整体性与协调性原则,从法律法规、考核管理、体系研究等多个方面展开研究,共同促进河湖生态保护和修复、水资源优化调配及生态文明建设。