宋风建盏武夷茶

姜浩峰

去岁,有一段日子在异乡小住。当时闲来无事,幸而同去的有几位茶友。于是,镇日里品茶为乐。

逢茶,必得找合适的器物。

有人求快递送来几件茶器,其中就有建盏。茶友中,一位福建朋友陈兄把盏细观,悠悠然吐出一个字:好!

本来品的是大红袍,唯白瓷杯子除了品味茶香之外,可以把玩的地方确实少。而建盏则不同,从不同的角度看茶颜,观茶色,品茶香,颇有一种五光十色迷离之感。

近日,在上海中心宝库匠心馆,当我看到中国建盏专家苏必松19.5 x19.5x5.5厘米的大器之作,则感到,建盏看似器型简单,然而仔细探看,则是颇有宋风遗韵,奥妙无穷的。

宋风遗韵

读到过一篇文章,称宋明时期的家具,暗合当代的极简主义。以至于老外也喜欢将明式椅子搬到当代家居中——怎么看怎么搭调。

比起后世的繁复来,明式家具,特别是椅子等等,确实有一种当代性审美在其中。在生活水平日益富足的时代,如何在审美上删繁就简?明式家具是一个很好的例子。而建盏则是一个尚未被人们特别领略到风采的器物,与明式家具有着类似的韵味。

苏必松研究建盏,提出一个概念“宋韵遗风,邂逅不为”。

在苏必松看来,宋代上承汉唐,下启明清。两宋三百二十年中,物质文明和精神文明都达到相当的高度。宋代艺术的魅力,不仅在建筑风格、字画上有所体现,而且在瓷器鉴赏中也能看出当时的审美趣味。“宋代的审美以简约,平淡,质朴为主线,梅尧臣在《读邵不疑学士诗卷》中记载‘作诗无古今,惟造平淡难,我觉得这句诗,适合建盏。”苏必松说。

在看了他的一些作品,特别是读了他的一些有关建盏鉴赏的文字以后,我的感觉是——他在这方面有清晰的认识,独到的见解。

苏必松研究建盏凡三十余年。从1989年开始潜心于探究建盏的器型、纹饰形成机理,再到真伪鉴别等,这位经济师、项目管理师、武夷学院客座教授,几乎已经形成了自己的一套有关建盏的审美理论基础。

“当年,我可是停薪留职到建阳,深入水吉现场考察,了解建窑遗址保护、考古挖掘情况,多方收集建窑、建盏历史资料。”苏必松说。上世纪九十年代中后期,苏必松又积极参与武夷山遇林亭的考古发掘保护工作,对建窑系有进一步的了解和认知。

比起如今来,上世纪八十年代末直到九十年代中期,武夷山区的交通可不便利。没有高铁,没有高速公路。住宿、吃饭都会遇到一些需要解决的问题。敢于执着于此,当年的苏必松确实有点儿忘我。好在他的研究,终究是有所进展的。按照他自己的话说,是“抖落历史的尘埃,那个冷峻深沉的面孔再现江湖”。

“古代建盏因唐煮茶、宋点茶而兴盛,成为贡品,为权贵所钟爱。” 苏必松说,“陶谷、宋徽宗、蔡襄等的诗词,对建盏推崇备至。”

宋徽宗有言:“浅色贵青黑,玉毫条达者上”。“這个在政治上无所作为的皇帝,却是一个天才的艺术家。建盏长得稳重、品相质朴,不仅仅是他和大臣们斗茶最喜欢的器物,还是他日常生活中必不可少的器物。微宗是个浪漫的诗人。他还有诗‘兔毫连盏烹云液,能解红颜入醉乡。意为用兔毫建盏烹茶,香云缭绕,能使在旁的美女都陶醉进入梦乡。可见建盏在宋代艺术审美中,有着不可缺失的地位。”苏必松说。

苏必松曾如此赏析一个曜变盏——从视频上看,在黑暗的密室里,红外线的作用下盏底竟呈现出浩瀚的宇宙星空。这是原矿釉里的铁元素在高温作用下,玻化体形成的斑斓色彩。该品是宋代皇室御用的供品,这种被称为“曜变天目”的建盏,传世四只被日本珍藏,是享誉世界的珍宝。

从审美趣味上来说,建盏的极致在宋。既然如此,无论从器型上,还是色泽上,如果任意突破,那就不是创新,而是胡来。有那一点宋风遗韵在,如水墨般化开来,则妙器存焉!

何为不为?

有些资料显示,建盏烧制工艺一度失传,直到20世纪80年代才得以恢复。苏必松则通过他的研究认为,现代建盏通常指上世纪30年代至今烧制的建盏,2010年之后发展迅猛,品种繁多形态各异。

如果从苏必松的实际研究结果来分析,建盏的烧制工艺难道真的完全失传过?看来,并不是这样的。

在不久前武夷学院举办的逸夫讲堂上,苏必松曾做过一场《建盏本性和文化内涵》的专题讲座。在这场讲座中,苏必松从几个如今喝茶人关心的角度来展开——“喝茶用建盏与其他器具有何区别”“建盏为何价格悬殊”“1300摄氏度高温烧制后的建盏用来喝茶对人体是否有害”“建盏的市场监管与保护”,随之,他重点介绍了原矿建盏与化工建盏的区别和简易的鉴别方法。

实则,在当代茶界,我们所遇到的最大问题,难道不就是古法烧制的器物,与当代仿制品的区别吗?对建盏来说,难道不就是原矿建盏与化工建盏的区别吗?起码,在我的茶友圈子里,当我们“推杯换盏”之际,有时候看到花色、反光特别优异的货色,视为珍品,却被器物的主人一句话给惊呆了——“我三十块钱从地摊上买来的”。

肉眼凡胎,绝大多数人的眼光,并没有太多准星。

苏必松在武夷学院讲座中,恰恰提到了不能被手中一个看似五光十色的杯盏给迷惑。苏必松说:“好的建盏采用原矿釉石。不添加任何化工原料,对水质有软化作用,可促进身体健康。从鉴赏的角度看,优质建盏,手工制作,器型优美,纹饰清晰、立体精美,釉面亮丽,阳光下闪烁并伴有光芒,有油滴奔流的美感。”

归根结底,建盏把玩在审美。如果无法从审美的角度判断是真的原矿建盏,还是化工制品,怎么办?我个人认为,单从使用的角度而论,从正规渠道进品牌商品,是为上策。而收藏级、古董级的建盏之收藏,则需要更多专业知识,或者请诸如苏必松这样的专家帮忙把关。

当代建盏,实则还该依凭宋风遗韵。在审美趣味上,苏必松推崇两个字——不为!也就是说,真正的当代建盏作品,就不该是化工建盏,而该采用古法来进行创作,与宋风遗韵一脉相承。

鉴赏家型的工艺家

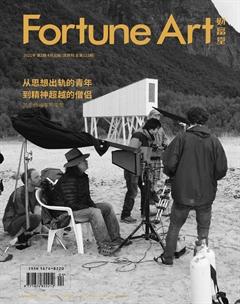

如今的苏必松,活动半径可不仅仅在武夷山一带了。他应邀在上海、北京、厦门、杭州等开展建盏专题讲座三十余场,博得广泛好评。作品也收入宝库匠心馆——这一点,不得不说是对一位工艺大家的相当高的肯定。

也就是说,苏必松不仅仅是一位建盏的研究者,他还是一位实践家、工艺家。为掌握建盏纹饰形成机理,十多年来坚持研究烧制,利用遗址出土的生烧品做了无数的试验,掌握了大量的数据。

他深谙一个道理——建盏,入窑一色,出窑千变万化,每一个建盏,都是独一无二的。然而,每一组作品,又是赋予作者之魂魄的。苏必松主打“不为”牌——他的作品,盏底都打上“不为”商标,且每只都有独一无二的编码,这样每一只盏赋予了独特的身份标项工作有序进行中。对于当代茶客来说,购买这样的建盏产品,起码在品饮时,能够有相当于宋人的感官感受。

苏必松的建盏作品,近年来,得到市场和专家认可,作品多次获得全国博览会金奖,并被省级博物馆收藏,应邀参加上海举办的全国非物质文化遗产精品展及“三民”博览会等公益展出,受到广泛好评。未来,希望这位武夷山走出来的鉴赏家型的工艺家,能有更多好作品问世,也有更多好思路提供给业界。