无锡老旧社区建筑外观改良设计研究

李相文

关键词:老旧社区 建筑外观 改良设计 城市文脉 建筑功能及文化

引言

无锡市在上个世纪70-80年代为满足人口的居住问题,批量化地建设了大批住宅建筑,此部分社区建筑建造质量和标准相对较低。进入21世纪后,人民物质生活和精神文化水平的不断提高使得此部分建筑不再满足当下的需要。2020年7月,国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》,明确指出要大力推进老旧社区改造,我国城市居住建筑建设活动从“增量”转变为“存量开发”的模式,旧社区改造进入关键转折时期,设计方法的研究也变得尤为重要。

老旧社区建筑改造受到结构、经济、规范、成本及使用群体等多方面的限制而面临极大的挑战。笔者通过大量调研无锡市的老旧社区发现,大部分社区建筑外观都经过了不同程度和不同方式的改造,改造集中在沿街地段,其中大量采用外墙涂刷等简单化、粗暴化、单一化的方式,建筑外观“焕然一新”的同时,也遗留和产生了各种各样的问题。可见,城市缺乏系统的建筑外观的改良方式。如何弥补建筑缺失的功能和文化价值,延续城市文脉成为建筑外观改良的重点所在。

一、老旧社区建筑外观及相关理论

(一)老旧社区建筑外观改良设计

1.老旧社区建筑是指无锡市20世纪改革开放后建造的社区建筑。

2.建筑外观引用建筑外立面的概念,指建筑和建筑的外部空间直接接触的界面以及其展现出来的形象和构成的方式,或是建筑内外空间界面处的构件及其组合方式的统称[1] 。改良设计指在建筑现存的基础上,弥补建筑功能和文化缺失的翻建、改建和加建,区别于简单的外立面材料翻新和美化。

(二)建筑外观与有机更新理论

“有机更新”最早作为一个生物概念描述生物的“新陈代谢”,城市也像生物一样在不断生长和发展。有机更新用于设计上来说,是在合适的尺度下,利用适当的方法,不破坏人与自然的关系,并处理好现在与未来的关系,使得整体环境得到改善[2] 。建筑外观的改良设计应该遵循有机更新的相关理论,尊重城市肌理,与城市和谐共生。

(三)建筑外观与城市文脉理论

城市文脉是在城市的发展过程中,城市的物质环境与文化背景所形成的总和。城市文脉是动态的、发展的、不是一成不变的。物质环境是城市文脉最为直观的外显因素,反映了内隐的经济、审美等文化背景。建筑外观是城市物质环境的重要组成,是唤醒和延续城市记忆的重要载体,是城市场所的重要构成。

(四)建筑外观与图底关系理论

格式塔心理学家认为人的视觉始终会把看到的物体分成图形和背景两个部分。任何建筑景观环境都具有类似格式塔心理学中的“图底”关系,因为建筑景观环境不论大小,必然有限定其存在的边界线。由于限定空间的边界线的存在,若把由它所围合的空间领域作为“图形”来考虑,那么边界线以外的空间就可以成为“背景”[3] 。视知觉理论解释了图底关系在人视觉中的组织方式,即完整性法则-观察者会把看到的部分倾向于看作一个整体。相似性法则-观察者会把有相似性质的部分倾向于看作一个整体。接近性法则-观察者会把距离更为接近的部分倾向于看作一个整体。封闭性法则-观察者会把断开的、不连贯的部分倾向于看作一个整体。在建筑外观的改良设计中,可以借助图底关系理论及相關组织原则将建筑外观作为一种视觉形象进行组织。

二、无锡老旧社区建筑外观现状概括

(一)概述

改良设计的目的是解决建筑存在的问题,问题的明确定位是改良设计的关键。无锡老旧社区建筑现存问题有两方面的原因,一方面,由于历史的局限性,建筑建造质量和标准相对较低,而随着时代的发展,建筑更加不能满足当下的需要。另一方面,后期改良力度的不足和方式的不当导致产生了新的建筑问题。总体可以归纳为建筑的功能和文化两方面的问题,如图1。

(二)具体问题

1.建筑功能

(1)建筑外观的加建:建筑内部使用面积的不足,导致设计之初开放的阳台被住户自加建为内部空间使用,部分顶层住户在屋顶加建阳光房,造成相邻建筑的采光问题,且加建部分没有统一的规划和安全性的评估,在造成安全隐患的同时,造成了建筑外观杂乱的“第二次轮廓线”。与此类似的有空调设施、晾衣设施、防盗设施及飘窗的加建等。

(2)垂直交通的不便:建筑层高多为6-7层,居住者主要为中老年群体,电梯的缺失导致交通的不便,居民户外活动的频率下降,户外公共空间的使用频率变低,导致了社区活力不足,居民居住归属感不强。

(3)建筑外观老化:一方面建筑外观涂料污渍、老化和脱落,使得建筑内部的建造材料暴漏,任其发展,会加剧建筑的老化,导致漏水、潮湿甚至进一步产生结构安全问题。另一方面屋檐,窗台等构建老化,出现脱落的现象,极易造成外部空间的安全问题。

2.建筑文化:改革开放后的时期是历史发展的一个特殊时期,此时期的社区建筑是批量化复制的产物,建筑的地域性文化不强甚至缺失,建筑设计语言不完整,与无锡整体城市环境格格不入,急需要通过改良设计来体现建筑的文化属性。

三、无锡老旧社区建筑外观改良设计研究

(一)设计原则

1.功能性原则:建筑外感的改良区别于传统意义上的建筑美化,应充分理解建筑外观所承载的功能,尊重居住者对建筑使用的诉求,以弥补建筑的功能性为出发点,平衡与建筑形式之间的关系。

2.安全性原则:改良设计是在一定的建筑基础上进行的再设计,设计应该尊重原有建筑的结构基础,包括原有的承重结构、屋面荷载,抗震性能等,保证设计的安全性。其次由于改造设计的特殊性,施工过程中原住居民仍然居住,应保证施工过程的安全性,合理设计拆除方式、施工方式及周期,减少对居住者的生活干扰。

3.城市文脉延续性原则:城市和建筑是不断发展和变化的,“新”的城市和建筑应该包含着“旧”的过去。“新,关乎时间的进程,关乎未曾出现过的结构和意义。新旧原是一体,因时空连续,凡有‘新,必有其所依存之‘旧。新旧也是二元,因‘新的独立让‘旧成其客体。新旧却又关乎转换变革,因而‘新与‘旧本无高低优劣”[4] 。老旧社区建筑虽然不是历史保护类建筑,不存在文物价值,但同样是时代背景的产物,通过建筑形态能够对建筑所处的时代、经济及大众审美倾向等进行一定的感知和判断。外观改良设计要对这些时代特征进行一定程度的保留和转化,结合无锡的地域性特征,实现城市文脉的延续,让历史可观、可读、可感,避免设计导致环境的“陌生化”。

(二)外观美化改良设计策略

对建筑外观的构成进行从整体到局部的层级进行分类,建筑外观分为形式要素、装饰要素和材质要素。形式要素指建筑的整体外观特征及立面的构图形式,如方正的建筑形体及窗或楼梯间等组成在建筑立面中所占构图和比例等。材质要素指建筑外观使用的建筑材料和其表现出来的肌理和色彩特征。装饰要素指符号化的立面装饰构件,如阳台立面预制混凝土装饰构件。根据此分类基于以上章节阐述的相关理论和原则分别对此三部分构成要素进行改良设计方式的探讨,但并不意味着设计方法的孤立,在具体的改造中应进行综合的考虑,协调部分之间的关系。

1.形式要素改良设计策略:基于图底关系理论,当环境作为“底”时,建筑并非以单体,而是以群组的形式作为“图”存在,此时建筑外观改良设计,既要保证部分建筑单体的特色,又要使其整体呈现一定的连续性和整体性。

当建筑作为“底”时,“图”的主要组成部分有入口、楼梯间、阳台、窗等。文章通过强化图底边界、丰富图底层次两种方式对建筑外观进行改良设计。

(1)强化图底边界:无锡市在改革开放后建设的老旧社区,由于设计之初外观构图的单一性,加之建筑材料的损耗,建筑外观颜色灰暗,图底边界不明确,导致建筑整体尺度感较大。基于城市文脉理论,建筑构图,即建筑图底边界,是城市文脉的重要组成,建筑外观改良设计应该在尊重旧建筑图底边界的基础上,通过颜色、材质、造型的差异化明确建筑的图底边界,通过此种方式延续建筑文脉的同时将建筑化整为零,减小建筑视觉上的体量感,以此来拉近建筑与人之间的关系。

(2)丰富图底层次:通过“图”的加入来实现“图层”的叠加,赋予“图”不同的材质和色彩,以此增加建筑外立面的层次感和丰富程度,达到强调局部的效果,图层的加入尤其是设备平台等新图层的加入应该遵循一定的构图方式和形式美的法则,常见的构图方式有:①竖向图层的叠加,一般适用于横向尺度较大的条式建筑。②横向图层的叠加,一般适用于竖向尺度较大的点式建筑。③曲状图层和点状图层的叠加可以灵活建筑的视觉形象。如图2,通过新增的“图”来强调建筑入口楼梯间立面和建筑的基座,对建筑外观进行了主次层级的划分,增加了建筑立面的体积感,其次对建筑外观的构成元素进行了整合梳理,增强了建筑外观的整体性。如图3,空调设备“图层”的加入与原有的“图”保持协调。

此外,可以对图形赋予“深度”,此时,图的意义从面转换成了体,建筑外观细节和体积光影关系得以增强。

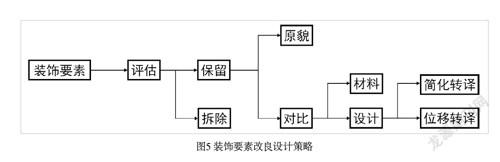

2.装饰要素改良设计策略:装饰要素是一种相对独立于功能之外的要素,更能够体现时代文化和审美倾向,具有很强的识别性。无锡市在上个世纪建造的老旧社区建筑中,整体造型简洁方正,装饰语言较少,多集中在建筑的楼梯间立面、阳台立面等部位,由预制混凝土制作而成。主要为平面形态图案演变而来的装饰,分为几何形状和动植物形状,具有十分明显的时代特征,也是整个建筑标志性的装饰要素,如图4。

基于城市文脉理论,应对无锡老旧社区建筑装饰要素进行不同方式的保留。装饰元素的保留应该基于原住居民的自身诉求,对不同年龄段的群體进行走访,

对承载城市记忆的构件进行重点的保留。其次对建造设计资料进行考证,明确设计意图,对此进行综合的评估,不可主观地去判断其价值。

装饰要素原貌保留作为方式之一可以真实地将装饰构件以整体或片段的形式保留在建筑外观中,如对保存较好的预制混凝土构件和建筑建设信息展示牌的保留等,原貌保留是一种平铺直叙的保留方式,并不是唯一的改良方式。其次,城市是一个不断变化、发展的有机整体,城市的发展就是在继承原有文脉的基础上不断补充增添新内容的过程。城市有机新陈代谢的结果使城市向更高层次发展[5] 。老旧社区建筑外观承载了过去的信息和记忆,同样也在经历发展和演变,这种发展和演变也是历史文脉之一。在改良设计中,可以通过加入现代的元素进行对比设计。

对比具有两方面的含义,一方面是指新旧材料的对比,采用现代材料进行部分装饰构件的修复,修复后的构件与原始的构件“并置”存在,可以明显的区分建筑外观中哪些是“新增”,实现“新”与“旧”的对话。另一方面是新旧设计语言的对比,历史的审美倾向并不一定能够完全满足现实的需求。根据无锡市老旧社区建筑外观装饰元素“平面化”的特征,可对其进行进行简化的方式处理,简化是将建筑原有繁琐的装饰符号进行简化、抽象,保留其核心的寓意,通过现代的设计语言,结合地域性的符号进行重新表达,这样的改良设计方式去除了冗余,保留了精华,且结合了无锡的地域性文化。其次,可以通过位移转译的方式对设计元素进行重复表达,以达到强调的效果。如在老旧社区建筑外观的改良设计中,将楼梯间立面的几何图案装饰通过进行位置的更换,结合简化转译的方式,采用相同或不同的材料和做法出现在窗、信箱、设备平台等不同的位置,通过此种方式对其进行另一种方式的保留,如图5。

装饰要素是一种微观的建筑构成,通过建筑细部传递城市和建筑特色,更能为人所感知,是强化建筑特色的重要手段。

3.材质要素改良设计策略:材料和其展现出来的色彩及肌理特征是建筑外观最为直观的构成要素,直接影响人的感受。在城市文脉系统中,城市色彩是其中最为直观亦是最为重要的显性因子,万物拥有颜色,人类能够通过视觉将其转化为对城市的鲜活记忆[6] 。基于城市文脉理论,建筑原始材质属性应进行充分的调研和总结作为建筑外观改良的基础指导,通过设计予以更好的呈现。无锡市在改革开放后建造的社区建筑中,建筑外观整体呈现浅灰色,材料多为水泥石灰砂浆粉面,局部施以其他颜色点缀,如建筑底部、窗台、建筑檐口等出于防水的需要使用水泥砂浆勒脚,呈现中灰色,阳台采用白色涂料和马赛克品砖进行装饰等,如图6。

在改良设计中,应对能够体现城市文脉价值的建筑建筑材料属性予以保留。与装饰元素的保留相同,最为直接的方式是对其进行原貌的修复保留,可对材料进行拆除、清洗和再加工,在墙面完成保存隔热改造后使用安全性、牢固性和环保性更为优良的黏合剂进行重新铺贴,作为建筑外观的装饰面去呈现。此类改造方式比较适用于铺贴类的装饰材料,可以比较直观地呈现建筑的原始信息。

当建筑所使用的原始材料与现代功能的需求出现冲突时,应以满足功能性为出发点,可使用与原材料相似颜色与肌理的材料进行修补或完全的代替,以适应新的建筑功能。如使用材料肌理和颜色与原材料相似而抗污防水效果更好的新型涂料等。此类方式为对材料属性的相似性保留。

建筑外观材质元素的改良设计也并不意味着全部保留,部分建筑外观的加建和更新可以使用现代材料与原有建筑材料产生对比,通过新旧材料的并置实现建筑的改造,新旧两种材料在肌理(粗糙与精致对比),色彩(冷暖对比),质感(厚重与轻盈)上的差别可以实现相互衬托,凸显旧建筑的历史感和建筑新增对建筑的使用带来的新的意义。

(三)外观功能改良设计策略

建筑立面承载了建筑的部分功能,以下部分阐述与建筑立面相关的建筑功能的改良,并不意味功能是孤立存在,建筑立面功能的改良应结合建筑外观美化的相关策略。

1.垂直交通改良-电梯加建:电梯加建是垂直交通改善的重要策略,电梯加建需综合考虑电梯有关的品牌、经济、技术、能耗,法律规范等各方面的要求。文章主要针对无锡市普遍存在的一般性的老旧社区建筑进行改造模式可能性的探讨,并对与建筑相关的空间使用、采光、居住私密性等因素进行综合分析,对于因各种原因导致的特性的建筑的电梯加建模式不做探讨。电梯相关标准参照《既有住宅建筑功能改造技术标准》相关规定:既有住宅建筑加装电梯时,宜采用无障碍电梯或可容纳担架的电梯。候梯厅(区)深度不应小于1.5m,且不应小于电梯轿厢深度。当采用可容纳担架的电梯时,候梯厅(区)深度不宜小于1.80m。文章增设电梯,以可容纳担架的电梯为标准。

无锡市老旧社区根据垂直交通的组织形式分为内廊式和楼梯间式,入口位于北向,南向有阳台,与起居室(卧室)相连,室内公共空间为方厅,如表1。

电梯加建模式一:北向楼梯间外部加建电梯和连廊,与楼梯休息平台相连接,如图7。

优势:(1)此种电梯加建方式对采光、私密性等建筑内部空间的使用产生的影响较小。(2)加建结构可以独立进行设计且实现装配式的安装施工,施工过程对居住者的干扰较小。(3)加建的适用性比较强,可适用于点式和条式的楼梯间式建筑。

劣势:(1)垂直交通改良的主要针对人群为行动不便的老年人和残障群体,电梯只能停靠楼层之间,不能实现直接入户,对残障人士及老年群体行动不变者的使用仍然存在阻碍。(2)改革开放后规划的社区由于用地的节约,道路和绿地的用地规划较少,此种模式的加建会进一步侵占此部分用地。因此,此类电梯加建方式不适用于临街及外部空间不足的建筑,同理,建筑楼间距需要满足一定的要求避免产生采光的困扰。

电梯加建策略二:北向外廊外部加建电梯和连廊,与外廊平台相连接,如图8。

优势:(1)电梯与内廊平台相连接,电梯直接停靠,实现无障碍入户,达到了垂直交通改良的目标,对老年和残障群体的生活带来了极大改变,有助于提升社区的活力。(2)加建结构可以独立进行设计且实现装配式的安装施工,施工过程对居住者的干扰较小。(3)加建的适用性比较强,可适用于点式和条式的外廊式建筑。

劣势:(1)电梯安装位置与外廊式建筑入户距离较近,由此产生一定的视线、动线及噪音的干扰。(2)对自行车库使用面积造成一定的占用。

电梯加建策略三:综合加建,此类加建方式选择方厅等内部公共空间入户,必要时可对内部使用空间进行调整,非原楼梯空间入户。优势:可实现电梯无障碍入户

劣势:(1)增加入户门,不便于内部空间的管理和使用。(2)设计和施工对原建筑改动空间结构改动较大,成本较大,适用性不强。

2.外立面综合加建:对外立面的加建应该进行集中处理,将线路、排水管、燃气管道、空调设备平台等进行综合考虑,必要时对部分设施进行位置的调整,通过新建表皮的方式,预制化构件安装进行遮挡和整合,结合外观美化的设计策略进行排列组合。

结语

改革開放后建设的社区住宅建筑完成了他们的“历史使命”,在见证了城市和生活的变迁之后变成了“旧”的建筑。“新”与“旧”本身是一个相对的概念,旧建筑的改良也会成为城市发展的常态。笔者以老旧社区建筑外观的改良为研究重点,通过对无锡老旧社区进行全面的走访和调研,对现存问题进行了发现、总结和分析。同时,调阅了大量相关的原始图纸资料,对其设计特征进行总结和归纳,结合城市更新的相关理论,得出了针对无锡地区的建筑外观的改良设计方法,以期能够对无锡地区乃至长三角地区的社区更新提供一定的参考,更深层次的挖掘老旧社区在当代的价值和意义所在。