山阴路历史街区城市肌理分析及空间改造策略研究

■ 王润娴 WANG Runxian 石纯煜 SHI Chunyu

0 引言

历史文化风貌区是我国历史文化名城保护制度的核心内容和关键层次[1],是历史文化传承的基本物质载体,是城市极具历史内涵和价值的重要区域[2]。它是城市的有机组成部分,担负着遗产保护、风貌保持、民生改善、文化传承等多重责任,是保护与发展矛盾最为集中的地方[3]。

上海拥有众多历史悠久、文化底蕴深厚的历史城市街区,且每一个街区都具有独特的历史文脉和空间肌理特质。然而,随着城市发展,一些历史街区的外部空间环境开始衰败,不再宜人;街区肌理也受到破坏。如何平衡历史风貌特征的保留与城市空间活力的塑造,成为城市更新中的一个难题。本文将以山阴路历史街区为例,提出空间改造策略,尝试在保留及发扬其空间特质的前提下,解决其外部空间的现存问题。

1 场地概况

山阴路历史风貌区曾是近代诸多文化名人、革命志士的活动场所,集中拥有数量众多的名人故居和纪念场所,反映了近代上海居住和公共活动的典型空间形态特征,具有重要历史意义;同时,区域毗邻鲁迅公园、虹口足球场和商业区等重要城市公共空间节点,是市民和游客聚集地,人流量较大。

本文选取分析的山阴路历史街区范围为:北至甜爱路、南至溧阳路、西临四川北路、东临宝安路,包括6个主要的城市街区,其中,中部的3个街区主要为历史建筑,周围的3 个街区主要为一般性建筑(图1)。场地内建筑以居住为主,包含多种上海里弄类型[5],是山阴路历史风貌区的典型。街区整体的空间形态具有独特的历史文脉和空间特质,但其外部空间衰败,失去了活力。

图1 选地范围卫星图

2 场地肌理特征分析

城市肌理是人们在城市中活动的“容器”,保存了最高程度的文化和城市内涵[6],它包含了街区的建筑、街巷、界面组成等多种多样的物质空间[7]。因此,分析历史街区的城市肌理,有助于把握历史风貌区的本质特征。本研究中,3 个历史街区集中在中部,相对保存完整(图2),其空间肌理秩序呈现高度整体性。其中,内部建筑组群肌理呈现出类型化特征;建筑围合形成的外部城市空间,则界面连续,空间层级分明,具有较强的系统性。总体而言,该历史街区形成了特征强烈、形态统一的城市空间(图3)。

图2 场地历史建筑情况

图3 场地总体肌理与图底关系

2.1 整体性的空间秩序

本街区的空间形态有较强的整体性,街区内建筑呈现基本一致的东西走向(图4)。其中,中部历史街区空间秩序尤为明确;而东西两侧街区的尺度、走向、形式则相对较为多样,稍显凌乱。

图4 选地建筑走向基本一致

对中部历史街区作进一步分析,发现该区域建筑肌理整体比较匀质,尺度接近且排布整齐。其空间整体形态从街区组团到建筑群落、建筑行列、建筑单体,构成逻辑自上而下保持一致,形成了较强的地方性同构。①以内部主要道路为界,对街区进行拆解,形成东南方向线性街区组团;②进一步对街区组团进行拆解,形成东南方向线性且排布均匀的各建筑组群单元;③再将建筑组群拆解,形成线性行列式建筑或由单个建筑排列组成的线性点阵;④对建筑行列进行拆解,分别为点式独立住宅及长条形公寓。这两种建筑高度大致相同,均为2~4层;而长条形公寓建筑的立面也被单元化切分,使这两种建筑形态在空间构成上亦具有一致性。除了建筑进深和高度的相似之外,建筑的色彩,立面装饰也较为统一(图5)。总体而言,从整体街区到建筑局部,场地内的历史建筑街区形态统一,形成了较强烈的空间秩序。

图5 场地内空间肌理秩序的一致性

2.2 类型化的建筑肌理

对整体场地分析:中部为建筑肌理匀质有序、排布整齐的历史居住片区;西部街区为建筑状态良好的居住区,但建筑尺度较大且建筑形式多样,与历史街区肌理有较大差别;而东部建筑形态、尺度更加多样;此外,西南侧分布着低矮的棚户区,东北、东南侧则分布着体量巨大的住宅建筑。

中部的历史建筑街区主要有两种建筑原型,分别为长条形的公寓建筑和点式的独立别墅建筑,其建筑空间肌理大体可以分为线性建筑组群和点式建筑组群,包括新式石库门、新式里弄、公寓、花园住宅等多种类型的建筑群。街区内的建筑形态、里弄、院落等构成了街区中各种形态的街坊和街巷(图6),由此产生场地内各个组群之间空间形式、尺度、密度的差异,使得场地内不同地段具有差异性和可识别性,形成了多种类型的建筑组群空间排布关系。

图6 类型化的建筑组群肌理

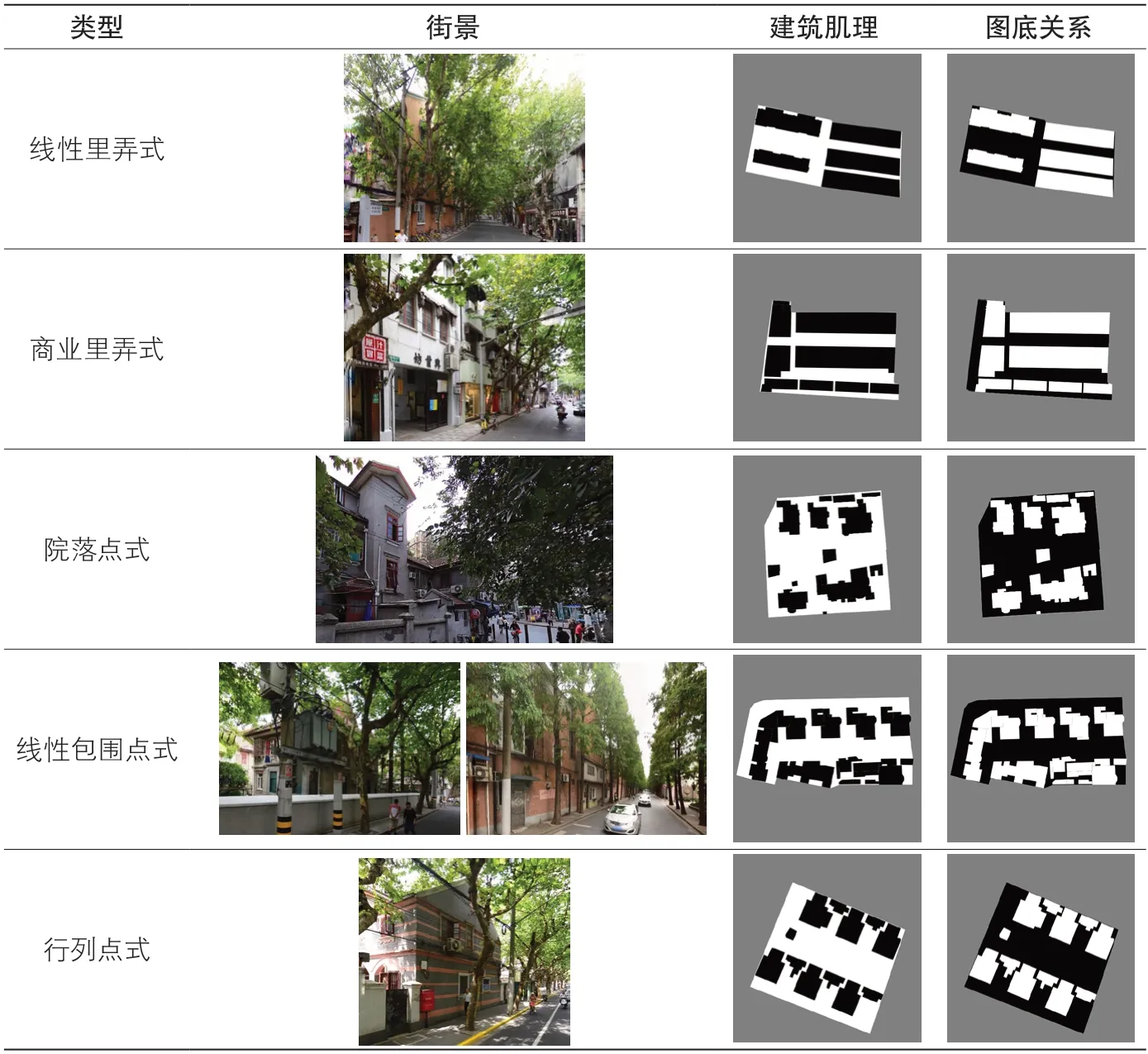

引入类型学分析方法,对中部历史街区肌理进行深入分析,可为街区肌理的织补与缝合、保护要素的筛选与组织提供依据[8]。通过“辨别提取—类型还原”的分析过程[9],借助图底分析方法,抽象化地提炼出多种建筑组群的肌理关系,并对其肌理进行分类分析[7]。根据不同的建筑形态、建筑群体组合及其布局关系,将场地内的建筑群落肌理分成5 类,分别为:线性里弄式、商业里弄式、线性包围点式、院落点式与行列点式(表1)。其中,线性里弄式肌理类型在规模上所占比例最大。

表1 建筑组群肌理的类型学划分

2.3 系统性的外部空间

整体而言,场地内的建筑外部空间大多呈线性,也有少许块状的内院空间。其建筑排布较为紧凑,与外部空间互为图底;但街区内的外部空间整体比较封闭,大多安装了围墙和栅栏,与城市开放空间几乎没有发生关系。因此,在实际使用中,场地内的外部空间是被割裂的。

对于中部历史建筑街区,线性的外部空间秩序较为明确。于里弄式建筑群,形成了“巷道—主弄—城市街道”的外部空间层级关系;于点式花园建筑群,形成了“建筑内庭院—内街—城市街道”的外部空间层级关系。也就是说,地段内的历史街区形成了界面连续、形式统一、有层级且系统化的外部空间。

在上述3 个层级的外部空间中,城市街道的空间尺度宜人(街宽比约为1:1),适宜步行,且部分片区底层的小商铺也促进了人的活动,为街道空间增添了多彩的内容;主弄(内街)封闭感较强,大多为单一的线性空间,且街道两侧功能单一,基本全部为住宅。最末层级的巷道空间建筑层高较高,道路大多尺度很小、空间狭窄,一线天的感觉比较强烈。

3 场地公共空间现存问题分析

整体化的空间秩序、多样化的建筑组群肌理、系统化的外部空间层级结构使得场地的空间特质强烈,且具有塑造活力城市空间的潜力。但这些历史街区的外部空间在现实使用上亦存在诸多问题,主要可概括为空间的建筑性问题、连通性问题、渗透性问题和公共性问题。

3.1 建筑性问题

场地内建筑肌理存在街道界面围合性弱、肌理破损、同质性高、功能单一等问题。

(1)部分城市街道界面存在较大豁口,影响了街道界面的连续性。

(2)场地内建筑拆除后形成的空白可开发用地,影响了原本街区肌理的整体性。

(3)历史街区内,建筑的形态、高度、体量、立面形式过于统一,虽有很强的整体性,但缺少变化;建筑功能单一,且不足以满足社区商业、公共活动等功能需求。

3.2 连通性问题

场地内街区的南北跨度近500 m,街区尺度过大,步行穿越街区难度较大(图7)。对于当地居民而言,步行便捷度较低,街区内公共空间较难发挥其社区属性;对于城市市民而言,场地处于历史风貌区,周围有虹口足球场、鲁迅公园等大量城市公共空间,人流量较大。但因这些街区尺度过大而难以穿越,增加了整个片区游览难度,使该区域的历史文化景点无法发挥价值。

图7 街区块尺度过大

3.3 渗透性问题

场地内街区封闭,街巷空间没有参与到城市外部空间的构建中去,公共空间被割裂。饱含生活气息和文脉气质的社区面向城市的仅仅是山墙面、栅栏和围墙,导致了城市街道的步行体验单调(图8、9);而那些极具特色的40 年代里弄式居住区内的街巷空间,也无法发挥其公众价值。整体街区内部犹如城市中的孤岛,只是较完好地保留了历史上的建筑和内部街道,但与城市空间脱节。

图8 街区被围墙和栅栏包围

3.4 公共性问题

场地内街区的功能结构单一,缺少面向城市与社区的公共空间与开放空间。①缺少具有公共属性功能的建筑作为公共活动的触媒,如邻里活动场所、教育场所、文化类公共场所等,使得社区的历史街区价值较难得到发挥,居民日常生活所需的服务配置也较难得到满足;②建筑外部空间狭窄,社区内部仅以极狭窄的巷道作为居民的公共活动场所,开放场地较少,也缺少绿化。

4 场地空间策略

结合上述对场地空间特质与现存空间问题的分析,在保留与发扬场地内肌理特质的基础上,提出针对该历史街区的城市更新空间策略,主要有:肌理修补策略、步行连续策略、空间渗透策略和公共节点策略等。

4.1 肌理修补策略

对于建筑拆除后形成的可开发空地,采取肌理修补策略进行建筑建设。肌理修补以上文分析得到的多种场地肌理类型的原型为基础,一方面,用于修补现存历史建筑周围残缺的建筑组群肌理;另一方面,用于填充周围大片空白的可开发场地,保持历史风貌区肌理的整体性。建筑填补以保持街区特色肌理、满足街区现状需求、创造宜步行街区为原则,具体可以归为沿街围合、原型修复、肌理整合、功能补充等4 个策略。

4.1.1 沿街围合策略

对于城市街道界面,可采取新建沿街围合式建筑修补肌理的策略。目前,城市街道的围合界面为建筑山墙面与围墙、栅栏等的组合,界面活力较差。如果只是简单的拆除围墙,不仅街道的连续性和围合性会被打破,还会给社区管理带来困难。针对此类空间,可在有较大豁口的街道空间处,建设面向街道的围合式建筑;同时,设置更开放的功能,如商业、社区公共服务等。

4.1.2 原型修复策略

对于街区内部有现存历史建筑,但周围肌理不完整的小片区域,可采取原型修复的策略,以该场地历史上的建筑肌理与上文分析得到的类型化场地肌理原型为依据进行修复。

4.1.3 肌理整合策略

对于街区内较大块的空白可开发区域,可采取肌理整合策略,即:根据上文分析得到的场地肌理类型与周围建成环境,参考实际需求,有针对性地对肌理原型进行调整;并在此基础上进行总平面设计,使其在风貌上保持整体性,空间上具有多样性。

4.1.4 功能补充策略

在可开发场地进行填充的过程中,以场地和社区功能需求为依据,针灸式地补充社区公共空间,如邻里活动场所、教育场所、文化类公共场所、商业空间等,增加功能混合度。通过混合街区功能、完善街区配套基础设施、整治街区景观环境等多种手段,强化街区的历史价值,并激发街区活力。此外,功能混合也可在一定程度上解决建筑的同质化问题[10]。

图9 街区封闭

4.2 步行连续策略

以步行网络“切断”尺度较大的街区块,增强连通性。场地首先要解决的是街区块过大、步行交通断连的问题。在关键节点开放部分街区内道路,并将其与风貌区整体的步行网络联系在一起(图10)。沿着步行道路,可以设置面向城市开放的商业和公共空间,来丰富居住区的业态,营造宜人多样的步行空间。

图10 设置步行路线

4.3 空间渗透策略

适当地打开街区,增强城市空间到街区内部的渗透性。用围墙和栅栏围合的居住区过于封闭,于社区内外都是不好空间的体验。在保证社区内部空间私密性和方便管理的前提下,面对城市步行道路后退一部分空间,使这部分社区空间可以渗透到片区步行网络中。释放社区内部空间并使之参与到城市开放空间的构建当中(图11),历史街区的内部空间结构和生活气息亦可渗透至步行街道空间中。后退空间对社区造成的损失可以通过增加社区内的开发容积率等作为补偿。

图11 拟开放街区范围

4.4 公共节点策略

沿着步行街道建立公共空间节点,如口袋公园和社区广场等,在一些重要历史建筑附近也可营造开放空间(图12),以此解决居住社区公共空间、绿色空间不足的问题,增强步行空间体验。

图12 拟开放口袋公园范围

在上述策略下,场地内最终形成了以风貌区步行网络为基础的、街区肌理具有地域特色的、街道与历史居住区相互渗透的、多个历史阶段建筑共存的、街道统一又有空间变化的活跃的历史城市街区(图13),不但增强了基地内部的步行空间体验,也增进了与周围其他历史街区的联系。

图13 形成步行街区网络

5 结语

针对历史风貌地区的城市更新,把握其空间肌理特征,并解决公共空间的现实问题,可以最大限度地发挥其历史文脉的价值,并增加社区的城市活力。本文以山阴路历史街区场地为例,通过把握空间整体秩序、抽象肌理原型、分析外部空间层次的方式,解读其肌理特征;同时,以塑造宜步行、有活力的城市空间为目标,分析其公共空间现存的问题,并最终落实在建筑修补、步行连续、空间渗透、公共节点等4 个空间改造策略上。希望此分析方式和策略可以为类似的历史风貌区的更新改造提供参考。