黔东北土家族传统民居建筑与装饰艺术研究

唐洪刚 梁晓鹏

摘 要:黔东北土家族传统民居的建筑特征既含蓄朴素、浑然天成,体现了黔东北地区鲜明的自然环境和独特的气候特征,又内容丰富、手法多样,反映了土家族人多彩的社会习俗和宗教信仰。建筑装饰方面,兼具实用性和装饰性,在内容上强调整体与局部的统一,在风格上讲究简洁与精细的和谐。

关键词:土家族;传统民居;建筑艺术;装饰艺术

中图分类号:J59

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2021)05-0103-06

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2021.05.015

土家族在贵州是人口数量仅次于苗族、布依族的第三大少数民族,大部分聚居于铜仁市的沿河、印江、思南、德江、石阡、松桃与江口等黔东北地区,地处湘鄂渝边界,是土家族、苗族、侗族、汉族等民族杂居的山区。今之土家族是由湘鄂川黔接壤地带的土著居民和以后才进入的巴人、汉人等融合而成。[1]土家族虽广泛分布于大武陵山区,但不同族系在较长的历史时期内因不同的地域环境和风土人情,造就的民居建筑亦有所不同,如黔东北地区的土家族,在传统民居的建筑特征和装饰艺术等方面就不同于湘西、鄂西地區的土家族。

黔东北地区地处云贵高原东部边缘,整体西北高,东南低,山地丘陵地貌约占全区总面积的96%,属亚热带山区气候,年平均气温15℃左右,降雨量在1000 mm上下,主要盛产杉木、樟木等。[2]黔东北地区独特的喀斯特自然地理地貌、淳朴的民风习俗和深厚的宗族观念孕育了这里兼具地域文化和民族特色的民居建筑。“改土归流”前,在“蛮不出境,汉不入峒”的时代背景下,土家族在大山里相对独立的生存发展中建立了一套自己的民族特色和建筑文化。“改土归流”后,很大程度上受到外来汉文化的影响,传统民居在原有的基础上融合汉族的宗族制度、徽派建筑等特征,发展成如今的土家族传统民居建筑和装饰艺术文化,其自然淳朴、简洁适用的建筑造型反映了人与自然环境的和谐;精细生动的建筑装饰体现了土家族人的精神需求和审美观念。其中,位于铜仁市江口县云舍村的土家族传统民居就是其中的典型代表。

一、云舍村传统村落概况

云舍村隶属于贵州省铜仁市江口县,位于梵净山脚下,村落至今已有580余年历史。土家族人喜宗族聚居,云舍村98%的村民都是省溪司杨氏后裔,村寨至今还保留着土家族的生活习俗和传统风貌以及现存规模最大的土家族传统民居建筑群,这里被誉为“中国土家第一村”。土家族有语言,无文字,历来使用汉字,主要信仰的是自然崇拜、图腾崇拜和将“土王”敬为祖先的祖先崇拜。传统节日有“赶年”“过社”,民俗活动有“金钱杆”“摆手舞”和“哭嫁”等,还有为酬神祭祀所用的“傩戏”——被称为中国戏剧史上的“活化石”。

云舍村的选址一方面受风水理论的影响,另一方面也兼顾到实际使用的需求。村寨选址遵循着背山面水、负阴抱阳的原则,位于山山交汇的河谷平坝地区,这里东倚龙潭河,南濒太平河,水源充足,朝向良好,靠近田地,土质肥沃,林木茂盛,为居民提供了舒适的居住和便利的生产条件,同时也满足村落防御的需求。

这里是目前土家族传统民居较为集中的典型地区,保存较为完整的民居有400多幢,主要分为两种类型,一是建造特征明显的“桶子屋”,二是一般干栏式建筑。其中建造时间在建国之前的有约220幢,占村落全部建筑的19%,这些建筑在布局上因循地势,不拘一格,自由灵活,多位于地势较为平缓的山坡、山脚和平坝地区,与周围的自然环境和谐共生。

二、土家族传统民居建筑艺术

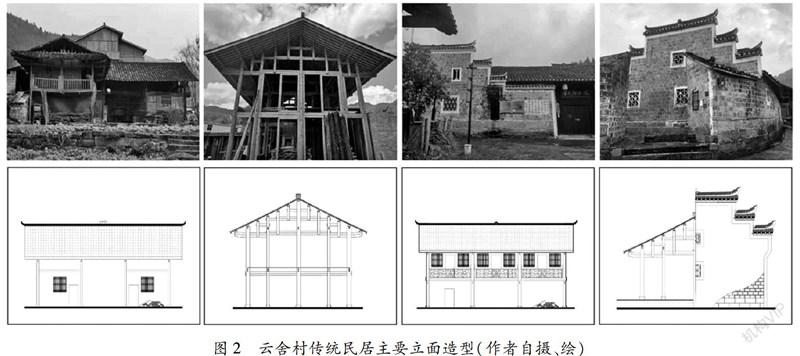

土家族长期居住在相对封闭的自然环境里,在与自然相依相存的过程中,其择居选材的营居观念逐渐受自然环境的影响。择址方面,选择山脚平坝,靠近水源,田地肥沃处;选材方面,厉行节俭,因地制宜,体现材料的原真性。云舍村传统民居的平面布局和立面造型是受自然地理、社会习俗和宗教信仰等因素综合影响的结果。传统民居的单体和院落平面布局清晰,功能分区明确,每一处安排都来源于土家人长期的生活习惯,既满足了实用性的需求,也符合社会性的关系,是功能主义和宗法制度的结合。立面由屋顶、屋身和基座三部分组成,是中国传统建筑典型的三段式构图。土家族传统民居在演化中既与中原汉地建筑一脉相承,又结合了民族简约实用的精神,创造出符合土家族特点的立面形式。

(一)平面布局

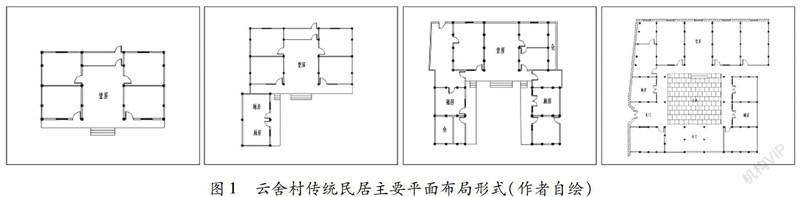

云舍村建房基地优先选择平地,如有陡坡或沟坎,必须挖平或垒平方能建房,房屋柱子不存在吊脚。总的来看村落整体布局松散无中心,但单栋建筑遵循“阳宅成片”的风俗[3],均朝向东南或西南,在整体自由灵活的布局下蕴含着基于风水和实用的秩序安排。房屋之间整体布局自由灵活,街巷曲折多变。同时,为了应对土匪和其他族群的进攻,房屋多有前后两个门,勾连起房屋-庭院-巷道的交通体系,用作逃生和疏散。土家族单栋建筑的平面呈虎坐形,以堂屋为核心,主要有堂屋、卧室、厨房、储藏室、养殖等功能空间。按照多栋建筑平面布局划分,主要有“一”字形、“L”形、“U”形、“回”字形四种形式(图1),其中“L”形最为普遍。

“一”字形仅正屋三间,当心间被称为“堂屋”,通常面阔三间,对外开放不设门,用作待客和祭祀,是“公共空间”,迎面设“神壁”,壁后为老人住房;左右次间被称为“人间”,朝向堂屋或庭院设门,属私密空间,下铺木地板,上吊天花板,以中柱为界,再细分为前后两个小间,右侧前一小间作厨房,其余用作卧室和储物。土家人祭祀以“家祭”形式为主,家祭的物质空间基础就是堂屋,祭祀的对象除了历代先祖之外还有泛神崇拜的众多神灵。[4]堂屋正墙家祠上常悬挂“弘农堂”三个字,以此体现云舍村对农耕文化的崇尚。“L”形是在“一”字形基础上前方一侧设厢房,平面呈曲尺状,土家俗称“钥匙头”[5],厢房为带外廊的吊脚楼,当地称作“楼子”,下层仅高2米左右,上层周边悬臂出挑成为通廊,即两面或三面兜转的走栏[6]。“U”形在正屋前方左右两侧皆设“楼子”,平面为一正两厢,似倒置的“凹”字形,土家俗称“撮箕口”或“三合水”。同时,为突出正屋的主体地位,正屋的基座会略高于两侧楼子,交接处用石阶连接,两侧楼子短小精干,木楼梯搭接于石阶的内侧,方便正屋和两侧楼子的交通联系,通达便利。“回”字形由正屋与两侧楼子、门屋围合而成,中为“坝子”(庭院)[7],结合四合院的特点围成一个封闭的“回”字,自成体系。房屋四周围以高墙,形如方桶,又称“封火桶子”,在火灾时起到防止火势蔓延的作用,此种院落布局形式在当地俗称为“四合水”“桶子屋”,适合大家庭人家居住,是土家吊脚楼和北方四合院相结合的产物。黔东北地区夏季炎热,中部天井的存在可发挥“烟囱效应”,使得热气流上升,促进院落内空气流动,达到通风降温的作用。桶子屋是本地区中大型住宅,较为少见,在云舍村现仅存六处。

(二) 立面造型

土家族传统民居属南方干栏式房屋。同其建筑原型“巣居”一样,土家族传统民居也有明顯的立面功能区分,底部为防止潮湿和蛇虫鼠蚁的侵袭而用作储藏,人的居住一般在二层,同时为了房间内部的采光和空气流通,屋顶下部会架空。此种做法,一方面是为追求干燥通风,安全亮堂的居住环境,另一方面是为满足心理上的安全感和基于社会学中以上为尊的观念。云舍村所在的黔东北地区潮湿多雨,所以对建筑的遮阳、通风和隔热等都有较高需求,独特的自然条件塑造了当地舒展大气、古朴自然的建筑造型(图2)。

落在青石台基之上。厢房位于正屋两侧(或一侧),一般为两层,一层为厨房、储物和饲养牲畜等,二层架空为卧室,阁楼用于储藏对保存条件较高的谷物。屋顶和卧室顶板之间的阁楼四周开敞,既可通风散热,也可用作储存。[8]房屋地面局部架空,架空的卧室地板在防止屋内潮湿的同时,也可以隔离蛇虫鼠蚁。门窗的规格均较小,以便隔热。厢房的歇山屋面周边出挑等距,可更好地保护墙身免遭雨水淋湿,同时二层出挑一圈檐廊,当地称之为“走马转角楼”,与正屋构成主次分明,层次丰富的整体造型。

土家族传统民居的正屋屋顶多为悬山顶,厢房常为歇山屋面。屋脊采用小青瓦叠砌成多种屋脊造型,兼具防风防漏和美观的功能。屋脊两端起翘,中部做不同样式的造型压顶,有铜钱形、梅花形、对鸟形,也有用石灰塑成葫芦形、寿字形,压顶高的达80厘米以上,这是土家族建筑的重要特征之一。为避免木构屋身被雨水淋湿,屋面出挑较大,可达1.4米之多,深远的出檐会造成强烈的光影效果,使得建筑造型生动且富有张力。

正屋山墙面体现出的房屋结构形式为穿斗式,由梁枋连接偶数个“排扇”组合而成,“排扇”常为五柱四瓜或五柱六瓜,[9]顾名思义即由五根落地柱外加四根或六根瓜柱(假柱)组成,每两根落地柱中间插一根椽子上架瓜柱。屋面的荷载主要由横向梁架承受,四周的杉木板起围护作用,屋身四周充分展现了房屋的受力结构与维护结构,结构清晰且富有逻辑与细节,整体性强。有些大户人家为加强防御作用,会在院落四周砌筑一圈砖墙,形成外砖内木的 “桶子屋”。与江浙地区带状结构的村镇布局不同的是,山地村寨的平面形态与组合方式更为灵活自由,因而建筑山墙面的封火山墙与院墙的组合方式也极为自由,说明土家人善于吸纳外来文化并形成自身特色。围墙与封火山墙墙身采用空斗墙方式砌筑,顶部砖垛出挑加设青瓦小坡顶。基座为防雨水冲刷浸泡,加强其稳定性与耐久性,均以毛石或精工条石砌筑,当地称之为“莲花座”,有观音福佑之意。“桶子屋”的院门大多采用大条石作为门上横梁与立柱,并在青石门枋和青石门额上镌刻对联,平面一般呈倒八字形,被称为“八字发财门”,取其谐音“发”的意思。

(三) 建造材料

当地传统民居受自然条件的影响,以杉木为柱,杉板为壁,青瓦做屋面,石料砌筑地基,用青色的石材和砖砌筑墙体,整座建筑自下而上都是由地方的天然材料建成,遵循着“就地取材、因材制用”的建筑原则。就其所用材料而言,大致有木、竹、土、砖、石等类型。黔东北属武陵山区,林木资源丰富且造价低廉,当地盛产的杉木和樟木由于取材方便、易于加工成为黔东北土家族传统民居最为常用的材料,当地人至今仍延续着在木材上刷桐油以增加其耐久性的工艺。房屋的墙体、建筑构件、门窗框等多以杉木为主,樟木则适合制作木雕。石材因其坚固耐磨且防水防潮的特点,因而也成为主要的建材之一,多作为柱础、台阶、墙体、建筑基础等对防潮和受力要求高的构件和部位。屋顶由当地粘土烧制而成的小青瓦覆盖,墙体主要由灰色的石材和粘土烧结砖砌筑,也有部分民居是由小型夯土砌块替代烧结砖砌筑,但耐久性明显不足,现存老屋已局部破损垮塌。

土家族传统民居因地制宜,自然朴实,主要展现的是建筑材料的原始色泽与纹理,即深灰色的屋面瓦,木色的墙身与浅灰色的砖石等。砖墙上的花窗常为砖瓦砌筑而成的不同装饰图案,也会采用石材雕刻镂空,再施以颜色作为装饰。房屋整体用材天然、简洁,表达了土家族人与自然和谐共生的营居观念。

三、土家族传统民居装饰艺术

云舍村建筑装饰的部位重点突出,主要集中在几处大的结构构件和围护部位上,是结构和装饰,技术和艺术的结合。装饰的程度简洁克制,实用性优先,在满足实用的基础上,简洁地添加装饰,尤其是屋顶部分,小青瓦堆叠成的脊饰统一了屋顶的材质,代表着整个建筑的第一形象。“天人合一”的装饰理念,体现在装饰的选材、题材等方面,根据材料不同的物理特征将民族文化融进装饰图材的创作当中,无论是装饰手法还是材料选用和色彩搭配都遵循着和谐统一的原则,不仅是装饰与自然的结合,也是土家人内心情感和民族文化的外在表达。土家族本身有语言无文字,受儒家思想和汉族文化的影响,土家人的建筑装饰题材中多“福、禄、寿、囍”等吉祥字样和喜鹊、蝙蝠等寓意美好的谐音图样。

(一)装饰部位

土家族传统民居建筑装饰主要集中在屋脊、枋头、门窗、栏杆、木柱、砖墙、花窗等部位。屋脊两端起翘,中部做造型压顶。枋头采用由弯料制成的牛角挑顶起翘脚或是挑起屋檐,[10]在创造宽大檐下空间的同时也使建筑的形体更加舒展。常见的门窗有实拼门、框档门、格扇门和直楞窗、平开窗、花窗等,[11]上面通常都有木棂条组合成的装饰图案,再加以精致的木雕,增强了观赏性。栏杆有直菱式、曲边木条式、圆柱雕花式,还有装饰性更强的花饰栏杆。柱子有直接落地的,叠于柱础之上的和与柱础合为一体的三种。因当地气候湿润,炎热多雨,为防止木构架因直接落地而受潮腐烂,所以柱子下面一般设有柱础,不仅解决了结构上的问题,还常用莲花、鸟兽、植物等起装饰的作用。此外,为增强封火山墙的装饰效果,还常在墙顶瓦檐口下面增加装饰带。

(二) 装饰技艺

装饰的技艺主要涉及木雕和石雕两种,雕刻内容根据不同部位使用功能的不同而有所区别。木雕具有很强的表现力,一般有浮雕、镂雕、嵌雕等,雕刻手法精致细腻,线条流畅,展现出很好的装饰效果。就取材方面来说,木雕充分运用了木材可操作性强的优点,达到了理想的装饰效果,具有很高的艺术性。石材相较于木材,加工难度更大,所以石雕在云舍村的应用范围有限,主要用在围墙花窗上(图3),花窗也有经砖砌和瓦片堆叠组成的。封火桶子的封火山墙上围有高大的青砖马头墙,一般要比屋顶高出1~2米,宽30~40厘米,呈阶梯状,土家族人称之为“线砖”,因墙体不承受房屋重量,遂采用斗合砖砌墙,起隔风防火的作用。

从建筑装饰色彩来看,土家族建筑主要以杉木原色为主,砖墙上会部分采用蓝、白、红、黄等颜色的漆进行点缀,对应民族服饰和土家族织锦的颜色。这些颜色的运用,使得自然朴素的房屋在自然的环境里平添一抹亮色。

(三) 装饰题材

土家族的建筑装饰图案主要有几何图形、花草图腾、吉祥纹样和民族图腾四类题材,其共性的特点是构图均衡和造型简洁(图4)。在土家族人“泛神”和“万物有灵”的观念下,大自然中的各类花草树木、山川河流、飞禽走兽等均可以提炼、抽象加工成图案、符号作为崇拜的对象,通过有限的形来表达心中无限的意,体现了土家族人道法自然、和谐统一的意识形态和装饰心理。

几何图形通常以矩形、菱形、多边形等简单的几何形为基本构图单元,通过重复、对称、旋转、叠加、变形等交错组合形成更为复杂的装饰图案,常见的有回纹、网格纹、铜钱纹、万字纹、太阳花、勾纹及其变形。花草图案,以生活中常见的植物为原型,通过抽象、概括、重复、对称等方式,将单个图样组合成新的图案,包含如梅兰竹菊、荷花、卷草纹和忍冬草纹等在内的多种样式。土家族以白虎为图腾,认为白虎是土家族的始祖巴国首领廪君死后的化身,[12]故以白虎为原型进行抽象演化作为装饰图形。吉祥纹样常以“福、禄、寿、囍”等为原型进行创作,表达了土家族人祈愿幸福,向往美好的心愿。

当地的建筑装饰内容多为以上题材的一种或多种组合而成,既能够起一定的装饰美化的作用,表达人们淳朴美好的情感,同时还兼具很强的实用性,是装饰性、艺术性和实用性的统一。

结 语

黔东北土家族传统民居的建筑特征既含蓄朴素、浑然天成,体现了黔东北地区鲜明的自然环境和独特的气候特征,又内容丰富、手法多样,反映了土家族人多彩的社會习俗和宗教信仰。建筑装饰方面,兼具实用性和装饰性,在内容上强调整体与局部的统一,在风格上讲究简洁与精细的和谐,结合地缘文化和民族特色,反映了当地人民对于美好生活的祈愿,大幅增加了建筑装饰的观赏和艺术价值,形成了典雅朴素的装饰艺术之美。

综上所述,土家族传统民居是受自然地理地貌、气候条件和人文历史的影响,并在长期的实践中将西南干栏式建筑和汉地建筑有机结合形成的一种淳朴美观、简洁实用的民居建筑。对云舍村传统民居的研究有利于黔东北地区土家族传统民居的保护和更新,推动其建筑特征和装饰艺术的传承和发展,在乡村振兴的大背景下,对于新农村建设和人居环境改善并维持其民族文化特征具有重要意义。

参考文献:

[1] 颜勇.土家族族源论析[J].贵州民族研究,1993(03):133-137.

[2] 贵州省统计局.铜仁地区年鉴(1998—2000)[Z].北京:中国统计出版社,2001.

[3] 谢云中,周真刚.贵州土家五柱四瓜木房建筑的美学特征与民俗文化[J].贵州民族研究,2014(07):68-72.

[4] 陈方新. 江口云舍村传统祭祀空间演变与重构研究[C]//中国建筑学会建筑史学分会,中国科学技术史学会建筑史学术委员会.2015年中国建筑史学会年会暨学术研讨会论文集(上),2015:7.

[5] 吴德丽,王选富,龙一飞,等.贵州省土家族传统民居概述[J].四川建材,2017(01):46-48.

[6] 邹冰玉. 贵州干栏建筑形制初探[D].北京:中央美术学院,2004.

[7] 乔迅翔.贵州铜仁地区穿斗架营造技艺[J].文物建筑,2019(00):16-28.

[8] 黎颢. 黔东北传统民居地域性营造研究[D].沈阳:沈阳建筑大学,2013.

[9] 李思言,倪默璘.贵州土家族民居“桶子屋”建筑形式及居住形态研究[J].建筑与文化,2019(11):227-228.

[10] 向明炎,袁玉康.浅析土家族民居建筑元素的构成[J].艺术与设计(理论),2008(12):114-116.

[11] 罗仙佳. 鄂西土家族传统民居建筑美学特征研究[D].武汉:武汉大学,2005.

[12] 辛克靖. 风格独特的土家族建筑艺术[C]// 国际人类学与民族学联合会,中国民族建筑研究会.族群·聚落·民族建筑——国际人类学与民族学联合会第十六届世界大会专题会议论文集,2009:10.

(责任编辑:涂 艳 杨 飞)