金融监管的央地分工变迁及其对农村金融的影响

何婧 雷梦娇

摘 要:金融监管的央地分工变迁与我国金融监管体制改革的历史进程同步,拥有大量非存款类金融机构和非正规金融机构的农村金融始终是监管体制改革的重要内容。对改革开放后金融监管央地分工变迁的梳理发现,金融监管存在垂直系统内地方金融监管权增强、横向监管体系从多头并举向单头集中转变,以及中央为主、地方为辅双层监管模式中地方监管职能增强的特点。这将引发农村存款类金融机构的普惠深化和非存款类金融机构的配置优化,但对非正规农村金融机构既可能出现监管真空又可能出现过度监管。优化农村金融监管,应动态调整金融监管央地分工、确保金融监管主体的权责对等、构建金融监管激励相容机制,以服务农村金融的稳定和发展。

关键词:金融监管;金融监管体制改革;农村金融

中图分类号:F832 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2021)11-0118-12

在金融监管体制改革中,金融监管地方化的核心在于构建中央—地方双层金融监管体制。地方金融监管权自改革开放以来经历了权力下放、上收和再下放的反复调整。2017年第五次全国金融工作会议召开,提出要“推进金融监管体制改革”,将涉农存款类金融机构①的微观监管权逐步下放,交由银监会地方派出机构。而涉农非存款类和非正规金融机构②,又恰属于地方金融监督管理局负责的“7+4”类机构范畴③。在此基础上,各地政府纷纷加速推进《地方金融监督管理条例》的出台,因地制宜,细化“7+4”类机构的具体监管规则。央地双层金融监管体系中地方政府的金融监管权得到进一步规范和强化。

地方政府金融监管权的不断强化,将对农村金融市场产生重大影响。农村金融资源配置效率低下的困扰一直未能得到妥善解决,农村金融中存款类金融机构存在“移位”,非存款类金融机构发展“错位”,资金互助等非正规金融机构职能“缺位”。历次监管体制改革均没能扭转农村金融在资源配置中的低效状态,农村金融资源总量与农业经济发展需要供求失衡,正规与非正规金融互补配合的局面难以形成,地区性农村金融风险频现[1]。提升金融资源配置效率,是农村金融监管的核心要义所在。农村金融监管体制的徘徊不定,将影响农村金融资源的合理配置。本文主要探究金融监管央地分工变迁的内在逻辑与特征趋势,以及金融监管与农村金融资源配置之间的关系,通过构建“地方政府—农村金融机构—农村金融资源配置”的分析框架,以期揭示央地金融监管分工变迁所致的金融监管地方化会对农村金融资源配置造成何种影响,并结合国家战略新要求提出针对性的政策建议。

一、改革开放以来金融监管的央地分工变迁

改革开放以来,随着国内外金融格局的变化,我国金融监管权历经下放、上收和再下放以及集权与分权的交替往复。金融监管的央地分工变迁史,既是一部中央在金融发展和金融风险之间的权衡史,又是一部中央与地方在金融监管权之间的博弈史。

本文基于地方政府金融监管的权限变动,将改革开放后我国金融监管的央地分工变迁划分为起步、过渡、发展和变革四个阶段。

(一)起步阶段:地方金融监管的初步探索(1978—1991年)

1978年我国开始进行改革开放,“大一统”的“统存统贷”局面被打破,四大银行从人民银行中独立出来,開始设立以银行为主的市场化金融机构,社会主义金融组织体系开始成型,中国人民银行专司金融监管。中央和地方的财政关系发生变动,在地方财政“软约束”的情况下,金融成为财政的补充手段,以银行为代表的金融机构经常被作为政府的“第二财政”[2]。在计划经济向市场经济转型的初期,各类金融机构初设,中央政府和地方政府对金融发展均存在迫切需求,金融监管体系逐步形成,地方政府获得部分金融监管和审批权限。

1978—1991年,央地金融监管的特征主要表现在以下方面:第一,中央将金融管理权赋予人民银行和国有银行,通过人民银行支行、国有银行支行对地方进行金融监管;第二,在人民银行将金融机构审批权下放给地方政府后,地方政府通过鼓励支持辖区内新型金融机构的设立和发展,以获取地方金融监管的控制权。

起步阶段的具体金融监管措施如下:1978—1984年,中国人民银行剥离原有的商业功能①,只保留中央银行职能。1983年9月,国务院将地方金融监管权交由中国人民银行及其各支行②。实际上,地方政府通过加强对辖区内人民银行和国有银行等分支机构的控制力和影响力争夺金融资源,以实现地方经济增长的政绩目标,地方金融监管的实际权力在地方政府手中[3]。为弥补地方财政缺口,由地方政府主导与控制的城市信用社、信托公司等地方性金融机构和资金拆借市场等地方性金融市场遍地开花。

在农村金融监管方面,为顺应国家以农业支持工业化投资的战略目标,存款类农村金融机构、非存款类和非正规农村金融机构涌现,农村金融机构的监管初具雏形。正规金融机构方面,1978年,中国农业银行建立以服务“三农”为主要目标的基层机构——农村信用社,但农村信用社的管理权主要属于农业银行,并未形成机构设立初衷所期望的“集体所有制的合作金融组织”。在非正规金融机构方面,为刺激国民经济的复苏和减少中央财政支出,中国人民银行将金融机构审批权下放给地方政府,地方政府在此契机下,相继在农村成立由地方农业行政部门主管的农村合作基金会,开展信贷业务。同时,地方政府还积极参与组建金融业务,如财政出资直接参股典当行支持其发展[4]。地方政府通过积极参与和发展各项金融业务,对农村金融监管进行初步尝试和探讨。

(二)过渡阶段:中央金融监管集权回归(1992—2002年)

20世纪90年代以来,随着经济全球化的深入,区域经济联动性大大增强。1997年东南亚金融危机对我国也产生了较大冲击,境外金融风险输入压力增大。从国内经济发展来看,一些国有企业经营不善,国内通货膨胀较为严重,金融体系出现了流动性过剩,银行不良贷款率攀升。地方政府加强争夺金融资源而疏于防范金融风险,大量非正式金融机构游离于国家监管体制之外,造成地方金融机构风险集聚,中央政策在地方推行受阻,给金融监管带来较大困难。在此背景下,中央开始加紧上收金融监管权力、削弱地方政府金融发展的权限。

1992—2002年,央地金融监管特征主要表现在两个方面:第一,中央对金融监管施行自上而下的统筹安排,系统性上收地方政府的金融监管权;第二,中央积极化解地方金融风险,对违规金融机构进行清理整顿。

过渡阶段的具体金融监管措施如下:1993年12月,人民银行各分支机构的多项金融监管权上交给总行①。1998年10月,为进一步加强中央对地方金融的管控,人民银行由31个省级分行整合为9个中心城市分行②。中国证监会、保监会和银监会陆续成立③,逐步确立了以“一行三会”为主体的分业监管、垂直监管模式。与此同时,我国金融监管的法制化进程随之加快[5],各行业的金融监管权陆续收归于中央④。1997年东南亚金融危机后,中央要求各国有商业银行收缩县域分支机构以防范金融风险,各国有商业银行县级以下网点数量锐减⑤。

农村金融也聚集了不少风险,针对农村金融监管,中央这一阶段的重点任务是加强监管,防范化解地方金融风险,规范农村金融机构发展。面对作为农村金融服务主力军的农村信用社商业化趋势日盛的局面,1996年8月,国务院规定将农村信用社从农业银行中分离出来,交于中国人民银行监管⑥。由于地方政府对农村合作基金会的盲目扩张,不少地区出现兑付危机。自1997年11月起,中央开始严厉查处和取缔农村合作基金会。出于借贷和集资两者界限含混的考量,中央对“高利贷”和地下钱庄采取“零容忍”的态度,对农村民间借贷乱象进行了整治。

(三)发展阶段:地方金融监管权的确立(2003—2016年)

在前一时期,我国付出巨大的成本和代价进行金融整治,有效降低了金融市场的整体风险。但中央集权的回归,造成地方金融监管在一定程度上的缺位。进入21世纪,我国城镇化进程加快,地方金融机构数量不足以支撑起日益增长的金融需求,且各类银行相继完成股份制改革⑦,市场化意识增强,地方政府干预能力被大幅削弱。2008年美国金融危机席卷全球,中央在发展地方金融的同时兼顾防控金融风险,开始将金融监管权审慎下放,地方金融监管职责逐步确立。

2003—2016年,央地金融监管特征主要表现在以下方面:第一,中央授权地方政府,享有对特定地方金融机构的部分监管职权;第二,地方政府统筹规划地方金融发展,鼓励支持地方金融监管部门成立,对地方金融活动进行针对性和专业性的金融管理。

发展阶段的具体金融监管措施如下:2003年后,各地政府迎来开设金融服务办公室的热潮①,标志着以金融办为载体的地方金融监管格局逐步形成。金融危机过后,各地方政府着力扩大金融办职能并增强其独立性②,引导当地企业融资方式创新,助推企业进入资本市场,支持地方经济金融健康发展。金融办的成立与发展,使得地方金融专业性监管的现实需求得到有效满足。2014年8月,中央和地方双层金融监管体系以政策明文形式予以确立③。以中央为主、地方为辅的双层金融监管体制逐步成为我国新的金融监管框架,有力提升了地方政府在中央统筹下的金融监管能力,优化了地方金融生态。

在农村金融监管方面,以2003年省联社开始管理农村信用社为信号④,地方政府的金融监管权不断扩大。2006年,为缓解农村信用社“资金离农”现象带来的农村金融供给不足问题,银监会鼓勵地方政府发展新型农村金融机构以缓解农村地区的融资困难⑤。此后,为弥补地方金融监管的缺位,2008年、2009年中央先后将小额贷款公司和融资性担保机构的金融监管权(包括审批设立、日常监管和风险处置权)赋予地方政府[6]。2012年12月,典当行的监管权也从中央下放给地方。这些举措有效提升了农村地区的金融供给水平,增强了农村金融活力。

(四)变革阶段:地方金融监管权的强化(2017年至今)

2017年以来,国内外经济下行压力加大,中美贸易摩擦加剧,2020年新冠肺炎疫情触发美股接连熔断,世界经济风险性因素增加。随着金融科技的发展,我国地方金融活动乱象频发,系统性金融风险隐患增加。地方政府代理问题凸显,地方政府享有事实上的金融监管权,而无风险处置责任,这种金融监管的权责不对等威胁着我国金融系统的稳定和安全。2017年金融严监管时代来临,防范金融风险成为变革阶段的监管主题。为进一步缓解央地在金融监管权之间的矛盾,中央明确地方金融监管职权范围并强调地方金融监管的权责对等,地方金融监管得到强化。

2017年至今,央地金融监管特征主要表现在两个方面:第一,地方政府的金融监管权责范围逐步明确,风险处置责任得以强化;第二,以中央为主、地方为辅,共同加强金融机构的风险防控建设。

变革阶段的具体金融监管措施如下:2017年,中央通过第五次全国金融工作会议明确地方金融监管范围是“7+4”,并强调增强地方金融监管的权责对等性。此后,中央金融监管体系历经变革,“一行三会”退出历史舞台,取而代之为“一委一行两会”①。为响应中央监管体系变革,自2018年下半年以来,地方金融监管体制改革也相继拉开帷幕。吉林、浙江、海南等地的地方金融办纷纷升级,由“办”到“局”,地方金融监督管理和风险处置责任不断强化。2020年以来,为加快法律法规建设,升级金融监管手段,各地的地方性金融监管法规条例陆续出台②,细化了各类金融机构的准入规则和监管手段[7]。

在农村金融监管方面,地方金融监管力量不断增强,试图弥补监管真空。地方金融监管权力的增强,也促使地方有更多的方法促进当地金融的发展。如对于“开展信用互助的农民专业合作社”的监管,中央层面明确纳入“7+4”类中的4类强化地方监管机构中,随后诸如北京市、四川省等地出台的《地方金融监督管理条例》,均将其纳入监管范畴。2018年10月,山东省地方金融监督管理局印发《山东省农民专业合作社信用互助业务试点监管细则》,打破了对合作社内部信用互助问题缺乏监管的局面。也有地方金融监管关注农村金融的薄弱环节,促进地方金融机构助力乡村振兴发展,如受到四川、西藏两地地方金融监督管理局监管的天府(四川)联合股权交易中心开设“天府农业板”,专注农业企业股权交易和投融资。

综合比较上述四个阶段可以看出,在央地金融监管分工变迁过程中,中央出于对金融发展和风险防控的权衡取舍,在集权与分权之间波折往复,从“分权”到“集权”,再到“审慎分权”。地方金融监管作为中央监管的辅助和补充,从无到有,逐步强化。央地金融监管的分工变迁史,也是一部地方金融监管的发展史,地方金融监管的权责从不对等到对等,从备受质疑的事实性管理到明文确立的规范性监管[4],地方金融监管砥砺前行。

二、金融监管央地分工变迁的决策逻辑与特征

通过前文对改革开放以来央地金融监管分工变迁的梳理可知,在不同经济发展阶段,央地之间对金融资源存在动态博弈,分工不断变动。在此,对金融监管央地分工变迁的背后逻辑及其特征进行深入分析。

(一)金融监管央地分工变迁的决策逻辑

在我国的金融监管实践中,有相当长的一段时期采用金融集权的管理模式。随着国内金融风险的逐步化解,中央开始在监管金融发展和控制风险的综合考量下审慎下放金融权力,形成适度分权的格局,适当下放金融监管权[6]。金融监管权在中央和地方之间的分配,主要基于如下三点考虑:

第一,中央和地方之间的信息不对称影响金融权责分配。激励组织理论将分权归因于下级具有信息比较优势,上级让渡控制权给下级有助于利用下级的信息比较优势,最优的组织结构取决于上级在沟通成本和控制权收益之间的权衡[8]。金融监管也存在信息不对称问题,地方金融机构数量庞杂且地域分散,中央集权监管难以完全触及,而地方金融管理当局具备天然的资源优势、信息优势和政策便利,能够更好地化解地方金融风险。

第二,中央政府与地方政府的政策目标和价值导向不同。监管者在执行监管裁量权时,倾向于从升迁角度执行监管政策,因而会选择执行对自身发展有利的政策[9]。中央则要在追求经济增长的同时将通货膨胀控制在可接受程度。Haritchabalet等人的研究表明,中央政府在高额的监督成本和地区间金融风险溢出效应间权衡,当监督成本很高时,则将银行的资本监管权下放到地方,但如果金融风险溢出效应很强,中央则需要收回资本监管权[10]。地方政府间竞争导致的晋升压力增强了地方政府对金融资源的争夺,倾向于执行宽松的监管政策。央地金融监管之间的目标差异会引发地方政府对中央政策的选择性执行,进而造成金融风险隐患。

第三,金融监管的央地分工需考虑金融风险的放大效应。金融监管不足将促使金融机构过度冒险,金融机构之间的关联性交易将风险传导至其他机构。即使该金融机构与其他机构不存在直接联系,其他地方的投资者也可能会产生“恐慌情绪”,对本地类似的金融机构产生相同的预期,进而导致其他地方的金融体系出现风险,金融的高杠杆更是会加剧风险的自我实现[11],这被称为金融风险的外溢效应。地方监管机构多关注本地区风险,而漠视对其他地区的影响[12-13]。

(二)金融监管央地分工变迁的特征

结合前文金融监管改革的最新动向,从理论上总结金融监管改革的特征,可归纳为如下三点:第一,垂直系统内地方金融监管权增强。银保监会等垂直系统履行监管责任时,中央主要负责制定统一监管规则并指导实施,微观事项审批权逐步下放到地方派出机构①。第二,横向监管体系从多头并举向单头集中转变。地方监管由多头分散监管向单一机构集中监管转变。2017年全国金融工作会议中明确地方金融监督管理局的监管范围是“7+4”,将原先散落各地多头监管机构的权力集中纳入地方金融监督管理局职能范围②。第三,中央为主、地方为辅的双层监管模式中地方监管职能的增强。继2017年中央要求地方政府强化属地风险处置责任和意识后③,2018年各地金融办纷纷升级,由“办”到“局”,地方金融监督管理和风险处置责任得到进一步强化。我国金融监管模式逐渐呈现由中央单一监管向中央主导、地方辅助的双层监管模式转变的趋势。地方政府金融发展权和金融稳定权有所增强。

综上可知,金融监管趋向于在垂直系统内和双层体系中地方监管权加强、向单一监管机构集中的特点。央地双层金融监管模式能够整合监管资源,规避地方金融“九龙治水”的管理乱象,提高地方政府的监管效力。但在该体制下,依然存在着以下监管问题:一是监管目标偏离。金融监管的首要目标是防范化解金融风险,但部分地方政府对属地金融风险处置责任疏于承担,工作重点偏向于地方金融发展,监管激励不足。二是监管授权含混。在中央事权和地方事权界限不明的背景下,金融监管真空和监管重叠现象并存[3],农村金融机构的监管分工模糊问题更甚④。三是监管资源相对匮乏。受地方金融监管人力、财务等资源的制约,地方金融机构的风险识别能力、监管人员的专业化技能亟待提升。

(三)金融监管地方化的模式及趋势演变

中央和地方基于资源配置的动态博弈,是理解我国经济发展的关键。从前文的梳理可以看出,金融监管央地分工变迁史,也是金融监管地方化趋势增强的过程。提到金融监管地方化,就不得不提到金融分权理论。

作为资本构成的两个重要组成部分,财政和金融不可分割,在财政分权诞生的同时,金融分权理论也顺势而生。傅勇和李良松[14]、洪正和胡勇锋[6]指出,金融分权主要包括两个层次:第一个层次是指金融资源在政府和市场间的配置,第二个层次是指不同政府部门以及中央和地方政府之间对金融资源的争夺与配置。金融监管地方化主要关注第二个层次。地方金融监管权是金融发展权和金融稳定权的综合。金融发展权是指通过调整金融资源配置,促进实体经济发展的能力[11],在我國现有重设立审批、轻事后惩罚的体制下,金融机构创设权最为重要。金融稳定权是指金融监管机构除具有日常监管权外,在发生金融风险时,为切断风险传播,避免形成系统性金融风险,对金融市场上的参与者承担救助的责任和义务。

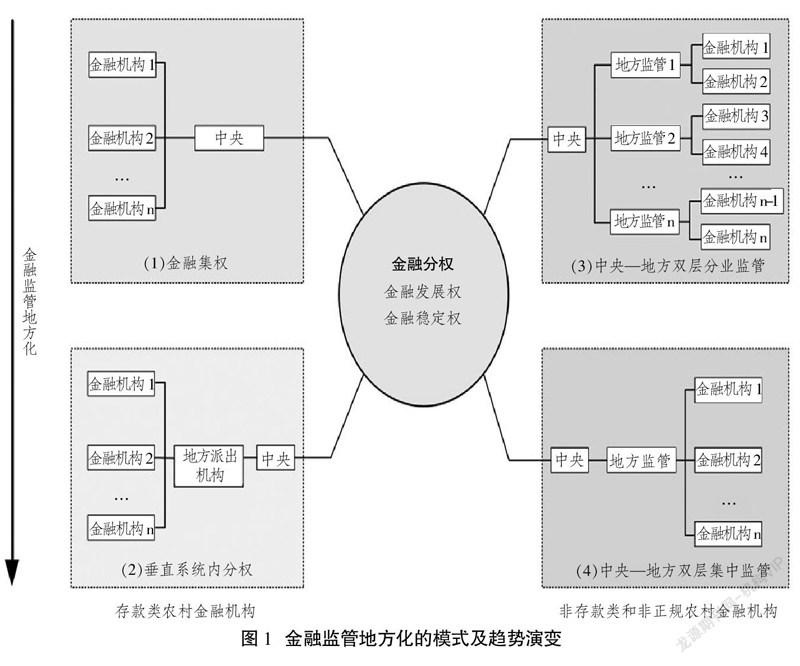

在此,对金融权利内涵和分权的对象进行分类,展开分析我国在不同经济发展时期采取的差异性分权模式及其对经济的影响(见图1)。追踪最新的金融监管变化动态,金融监管地方化主要表现在:针对存款类农村金融机构从模式(1)向模式(2)的转变,非存款类农村金融机构和非正规农村金融机构从模式(3)向模式(4)转变。

三、金融监管央地分工变迁对农村金融资源配置的影响

关于金融监管地方化对经济发展的整体影响效应尚存在争议。有少部分文献提到地方金融监管的正向影响,支持“发展观”,比如能激发地方政府发挥能动性,积极提升地区金融资源配置水平,促进金融竞争,完善金融运行环境,促进地方经济发展,而且由于地方政府存在信息和监管优势,可以降低中央政府的监管成本[15]。但更多的文献围绕地方金融监管存在的负面影响展开研究,支持“干预观”,其理由是地方政府存在强烈扩张地区金融资源的冲动,尤其是在地区财政资源不足的情况下,会加大对金融的干预[16-17],因而地方政府总是会不断冲破监管底线,进而导致金融风险集聚[18-20]。

由于农村金融监管对象的主体是农村金融机构,金融监管央地分工变迁将通过影响农村金融机构进而影响农村金融资源配置。因此,这里根据农村金融机构的三大类,即存款类农村金融机构、非存款类农村金融机构、非正规金融机构分别展开分析。

(一)垂直系统内地方金融监管权的增强推动存款类农村金融机构的普惠深化

存款类农村金融机构①属于“条条”垂直系统内监管模式。地方政府在中央监管规则的框定下享有地方金融监管的具体裁量权。早期地方政府发展涉农存款类金融机构的激励在于,当财政紧缺时,农村金融机构为发展当地农业会承担部分财政职能[21]。农村税费改革后,地方财政自主性下降,抢夺金融资源的意愿变得更为强烈,地方政府对村镇银行的攀比设立证明了这一观点[22]。存款类农村金融的扩张除了能帮助地方政府获得更多的资金支持外,还可以通过降低失业率和贫困率[23],提高产出增长和地区人均收入水平[24-26],减缓社会贫困。

垂直系统内地方金融监管权增强具体表现为以银监会为代表的地方派出机构金融监管职权的扩大,拥有对辖区内存款类农村金融机构的设立审批、业务范围规定等权力。此举能够有效缓解央地之间的信息不对称,充分利用地方政府在当地的天然资源优势、信息优势和政策便利,对金融机构的微观事项作出更为迅速和精准的判断,避免由于中央监管信息掌握的不充分而降低地方金融发展效率。

银监会对存款类农村金融机构设立的支持,增强了普惠金融的服务广度和深度。2018年1月,为扩大村镇银行的覆盖面,银监会鼓励国有银行在贫困边远地区发起设立村镇银行②。2019年1月,为推进农村商业银行服务农业农村发展的能力,银保监会提出农村商业银行原则上机构不出县、资金不跨县,强调坚守初心,专注支农支小的信贷业务本源③,引导农村商业银行贷款投向“做小做散,以小取胜”,深化普惠金融发展。

(二)多头并举向单头集中转变,推动非存款类农村金融机构的配置优化

“7+4”类地方金融监管范围中恰好有三类属于非存款类农村金融机构④。在多头并举监管时代,农村合作基金会盲目扩张,地方风险出现后不得以由中央政府统一宣布取缔[27]。对于由地方负责监管的小额贷款公司、小额担保公司,多地出台了放松性的政策,在放款融资限制等方面支持其发展[28-29]。Park & Shen以信贷审批权上收事件为例,对比审批权在当地农村信用社和审批权上收至农业银行的数据,发现在当地审批时,低效率的再融资和再贷款容易获得批准,当地对抵押物的处置存在不及时和不彻底问题,这将会增加信贷风险[30]。

原先散落各地多头监管机构的权力集中纳入地方金融监督管理局职能范围后⑤,多头监管向单头监管靠拢将使监管规则趋于统一,监管真空得到弥补。地方金融监管机构通过出台各种激励政策对非存款类金融机构进行激励[29],从只注重发展转变为实现金融发展与风险管控并重的政策目标。此举有助于促使央地金融监管目标趋同和阻碍金融风险蔓延。中央具有金融发展和金融稳定的双重监管目标,而地方政府官员出于自身晋升的考量更侧重于金融发展,当地方政府也有防控金融风险的政策目标后,央地金融监管目标趋同,中央政策在地方将执行得更为通畅。地方政府对金融风险加强防控,能够有效阻碍金融风险的跨区域蔓延。

地方金融监管权集中于地方金融监督管理局后,地方金融监督管理局加强监管规则制定和执法,规范非存款类农村金融的行业秩序。2019年,河北省和山东省的地方金融监督管理局先后印发对小额贷款公司的管理办法①,详细规定了所辖区域内小额贷款公司的经营管理规范,以强化地方对小额贷款公司的监管力度,有效防范金融风险,提升监管质效。同时,各地金融监督管理局为化解地方金融风险,优化农村金融发展环境,积极取缔整改违规的非存款类农村金融机构,如宁夏、广州等地的地方金融监管局相继取消违规小额贷款公司的经营资质,北京地方金融監管局对违规典当行下发监管函。

(三)央地双层监管体系中地方政府金融监管权的加强对涉农非正规金融机构的发展,既可能出现监管真空也可能存在过度监管

农村金融是多元化的,民间自发的依靠诱导性制度演进形成的非正规金融,是农村金融的重要组成部分,非正规金融的效率甚至高于正规金融[31-32],但中央监管带来的中央政府强制性制度安排和过度监管,不利于非正规金融市场的发展和壮大。地方金融监管自主权的增强,积极的一面在于能够充分调动地方政府的积极性,促进当地非正规金融的发展,地方政府出于地区经济发展的考量,对农村非正规金融发展多采取视而不见甚至鼓励的态度;消极的一面在于过分强调金融稳定权,也可能产生负面影响,在监管能力有限的情况下,可能会对非正规金融采取“一刀切”。

合作金融是农村非正规金融的重要组成部分,这里以合作金融为例来说明监管问题对非正规农村金融机构的影响。目前,学术界对造成合作金融市场发展混乱的原因是金融监管的缺失[33]还是过度[34]尚无定论。农民资金互助的发展证实了国家逻辑和政府金融监管系统逻辑的双层逻辑[33]。由于信息不对称严重和监管能力有限,银监会在批准设立50家资金互助社之后,多年未再审批。当部分地方政府意识到发展合作金融对促进农村金融发展的重要性后②,积极出台试点办法促进当地合作金融发展[33,35]。也有一些金融监管部门和地方政府出于风险控制的考虑,将资金互助活动完全禁止[36]。更多的省份对于合作金融的发展听之任之,存在监管缺失。合作金融治理机制和风控手段还不够健全,导致各地监管部门对其持怀疑态度,从而陷入“一收就死,一放就乱”的监管怪圈。

四、结论与政策建议

金融监管央地分工变迁的决策逻辑是基于央地之间的信息不对称、政策目标和价值导向的不同以及金融风险的放大效应。我国现有的金融监管从纵向来看存在银保监系统的垂直监管体系和央地双层金融监管系统下地方金融监管权加强,从横向来看存在多单位监管多头并举向统一监管单头集中的特征。金融监管央地分工变迁鼓励农村存款类金融机构的普惠深化和非存款类金融机构的配置优化,但对非正规农村金融机构既可能出现监管真空也可能出现过度监管。

隨着脱贫攻坚的收官,在巩固拓展脱贫攻坚成果和实施乡村振兴有效衔接之际,金融如何更有效地支持乡村振兴成为新的命题。金融监管在控制风险的基础上,如何探索出农村金融服务乡村振兴的高质量路径,也同样值得思考。2021年4月,银保监会发布《关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知》,专门提到对“三农”金融的监管。在乡村振兴的大背景下,农村金融监管还需注意以下问题:

第一,动态调整金融监管央地分工。数字经济等新技术重塑了信息链分布,引发了监管者信息比较优势的变化。金融行业出现风险后会引发巨大的负外部性,因而需要辅以严格的监管。具体应根据监管方的信息优势,确定金融监管责任,获得信息多的监管者理应承担更多的金融监管职责[37]。比如,在诸多地区金融发展的过程中,地方与中央相比更具有信息优势,农村信息不透明更甚,应由地方承担监管权限。然而,随着数字经济的发展,尤其是农村数字经济的迅猛推进,信息壁垒被打破,信息的收集成本和传递成本下降,信息的流动性提高,信息的分布状态呈现与传统金融发展不同的新趋势。中央监管者获取信息的难度降低,监管效率提高。因此,需要根据金融业态的发展动态调整金融监管的央地分工。

第二,确保金融监管主体的权责对等。地方政府官员为达到晋升的目的,倾向于争夺金融资源以支持辖区内的金融发展,这与中央金融监管目标存在一定差异。在央地金融监管分工变迁历程中,当地方政府享有金融监管职权却无对应的风险处置责任时,这种权责不对等就会引致严重的道德风险,造成区域内系统性金融风险集聚。金融资源的有效配置事关乡村振兴的顺利推进,地方政府在推动乡村振兴的同时,不应盲目冒进支持民间资本的涌入而忽视其风险,而应提前做好风险防控,坚持防风险与促发展并重。地方政府在享有金融监管权的同时,理当承担相应的风险处置责任。

第三,构建金融监管的激励相容机制。金融监管的激励相容既包括中央政府与地方政府之间监管的激励相容,又包括地方政府与地方政府之间的激励相容。地方政府会在央地利益不一致时选择性或象征性执行中央政策,争夺其他地方的金融资源,造成金融监管的效率损失。乡村振兴的核心是产业兴旺,随着农村一二三产业融合发展的加快,围绕农业全产业链、全供应链等的金融服务日益丰富。当这种全方位的金融服务跨越行政区域的限制后,一旦出现信用风险,由于金融的放大效应,将会通过链条的上下游进行传播并作用于体外循环,波及更广阔的范围,带来更严重的经济后果。因此,需构建中央政府与地方政府之间、地方政府与地方政府之间的激励相容机制,形成监管合力。

随着金融监管央地分工变迁的动态调整,地方金融监管也在不断规范发展。展望未来,“三层+双峰”的金融监管框架已初具雏形。农村金融监管应在立足历史逻辑和现实需求的基础上,增强宏观审慎监管和微观审慎监管的能力,结合乡村振兴的战略要求,深化落实金融监管职责,以服务农村金融的发展和稳定。 [Reform]

参考文献

[1]温涛,王煜宇.改革开放40周年中国农村金融制度的演进逻辑与未来展望[J].农业技术经济,2018(1):24-31.

[2]周立.中国农村金融体系的政治经济逻辑(1949—2019年)[J].中国农村经济,2020(4):78-100.

[3]宁子昂.中央与地方双层金融监管体制的形成及完善[J].经济纵横,2018(5):123-128.

[4]刘志伟.改革开放后地方政府参与金融管理的历史与走向[J].金融法苑,2019(2):116-127.

[5]张萌萌,叶耀明.金融监管进程及其关联性判断[J].改革,2017(2):57-67.

[6]洪正,胡勇锋.中国式金融分权[J].经济学(季刊),2017(2):545-576.

[7]贺新宇,魏建.地方金融监管与扩展型规则:以网贷市场为例[J].改革,2020(4):116-132.

[8]AGHION P, TIROLE J. Formal and real authority in organizations[J]. Journal of Political Economy, 1997, 105(1): 1-29.

[9]LAFFONT J, TIROLE J. The politics of government decision-making: a theory of regulatory capture[J]. Quarterly Journal of Economics, 1991, 106(4): 1089-1127.

[10] HARITCHABALET C, LEPETIT L, SPINASSOU K, et al. Bank capital regulation: are local or central regulators better? [J]. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2017, 49(7): 103-114.

[11] 刘雷,刘锡良,王锦阳.不对称信息环境下的金融集权与分权——基于中央政府视角的研究[J].经济理论与经济管理,2016(12):58-69.

[12] NIEPMANN F, SCHMIDT-EISENLOHR T. Bank Bailouts, international linkages, and cooperation[J]. American Economic Journal: Economic Policy, 2013, 5(4): 270-305.

[13] AGUR I. Multiple bank regulators and risk taking[J]. Journal of Financial Stability, 2013, 9(3): 259-268.

[14] 傅勇,李良松.金融分权的逻辑:地方干预与中央集中的视角[J].上海金融,2015(10):47-53.

[15] 张雪兰,何德旭.关于完善我国地方政府金融管理体制的思考[J].财贸经济,2011(7):38-47.

[16] 屈淑娟.地方政府参与金融监管的制度逻辑及构建路径[J].中国管理科学,2017(7):18-27.

[17] 刘冲,郭峰.官员任期、中央金融监管与地方银行信贷风险[J].财贸经济,2017(4):86-100.

[18] OET M V, BIANCO T, GRAMLICH D, et al. Safe: an early warning system for systemic banking risk[J]. Journal of Banking and Finance, 2013, 37(11): 4510-4533.

[19] 毛锐,刘楠楠,刘蓉.地方政府债务扩张与系统性金融风险的触发机制[J].中国工业经济,2018(4):19-38.

[20] 巴曙松,刘孝红,刘播坤.转型时期中国金融体系中的地方治理与银行改革的互动研究[J].金融研究,2005(5):25-37.

[21] 谢平,徐忠.公共财政、金融支农与农村金融改革——基于贵州省及其样本县的调查分析[J].经济研究,2006(4):106-114.

[22] 郭峰.地方性金融机构设立的内生条件和攀比效应——基于村镇银行的空间 Probit 模型分析[J].金融学,2014(2):36-56.

[23] BURGESS R, PANDE R, Do rual banks matter? evidence from the Indian social banking experiment[J]. American Economic Review, 2005, 95(3): 780-795.

[24] JITH J, STRAHAN P E. The finance-growth nexus: evidence from bank branch deregulation[J]. Quarterly Journal of Economics, 1996, 111(3): 639-670.

[25] KANDILOV A M G, KANDILOV I T, The impact of bank branching deregulation on the U.S. agricultural sector[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2018, 100(1): 73-90.

[26] BRUHN M, LOVE I. The real impact of improved access to finance: evidence from Mexico[J]. The Journal of Finance, 2014, 69(3): 1347-1376.

[27] 溫铁军.宏观调控和农村问题[J].中国改革:农村版,2004(11):39-40.

[28] 刘海二,苗文龙.区域性、系统性风险的生成与演化[J].西南金融,2014(7):8-11.

[29] 张龙耀,杨骏,程恩江.融资杠杆监管与小额贷款公司“覆盖率—可持续性”权衡——基于分层监管的准自然实验[J].金融研究,2016(6):142-158.

[30] PARK A, SHEN M. Refinancing and decentralization: evidence from China[J]. Journal of Economic Behavior and Organization, 2008, 66(3-4): 703-730.

[31] 黎海珊,单美姣.中国农村经济中的非正规金融效率及其区域差异分析[J].求索,2014(11):63-67.

[32] 楼裕胜.农村金融与非正规金融对农村经济增长影响的比较研究[J].中南大学学报(社会科学版),2009(2):235-241.

[33] 孙同全.从制度变迁的多重逻辑看农民资金互助监管的困境与出路[J].中国农村经济,2018(4):41-53.

[34] 陈立辉,刘西川.农村资金互助社异化与治理制度重构[J].南京农业大学学报(社会科学版),2016(3):111-122.

[35] 陈志龙,王世停,周静文.一个农村资金互助合作社的实践[J].中国合作经济,2007(8):46-47.

[36] 赵铁桥.农民合作社信用合作的理论与实践问题[J].农村经营管理,2015(5):10-13.

[37] 宿伟健,毕鹏波,周宗安.银行业结构竞争、金融监管政策革新与城市全要素生产率[J].改革,2020(1):119-134.

The Changes of the Central and Local Division of Financial Supervision and Its Impact on Rural Finance

HE Jing LEI Meng-jiao

Abstract: The changes in the division of labor between the central and local governments of financial supervision have been synchronized with the historical process of our country's financial supervision system reform. Rural finance with a large number of non-deposit financial institutions and informal financial institutions has always been an important part of the reform of the supervision system. This paper analyzes the changes in the division of labor between the central and local governments in financial supervision after the reform and opening-up, and finds that financial supervision has the characteristics of enhanced local financial supervision power in the vertical system, the horizontal supervision system has shifted from multiple heads to a single head, and the local supervision function is enhanced in the two-tier supervision model of which central supervision is the main and the local is supplemented. This will lead to the deepening of the inclusiveness of rural deposit financial institutions and the optimization of the allocation of non-deposit financial institutions. However, there may be a regulatory vacuum or excessive supervision of informal rural financial institutions. Accordingly, in order to optimize rural financial supervision, it is necessary to dynamically adjust the division of labor between the central and local financial supervision, strengthen the equalization of powers and responsibilities of financial supervision entities, and build a financial supervision and incentive compatible mechanism to serve the development and stability of rural finance.

Key words: financial supervision; reform of financial supervision system; rural finance

基金項目:国家自然科学基金面上项目“金融监管地方化对农村金融资源配置效率的影响机理及其监管研究”(71973135)。

作者简介:何婧,中国农业大学经济管理学院金融系主任,副教授、博士生导师;雷梦娇,中国农业大学经济管理学院博士研究生。

①涉农存款类金融机构包括村镇银行、农村信用社、农村商业银行等。

②涉农非存款类和非正规金融机构包括小额贷款公司、融资担保公司、典当行。

③地方金融监督管理局的“7+4”监管范围具体为:负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监管,强化对投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易所等的监管。