遥感技术在环境监测中的应用进展与思考

侍昊,李旭文*,牛志春,姜晟,张悦,王甜甜,纪轩禹

(1.江苏省环境监测中心 江苏 南京 210019; 2.江苏省生态环境监测监控有限公司 江苏 南京 210019)

近年来,环境监测充分发挥生态保护的“顶梁柱”和“生命线”的作用,全力支撑打好污染防治攻坚战,持续推进环境质量明显改善[1]。在这个转变的阶段,遥感技术的快速发展有效带动了环境多元监测能力的提升,环境监测数据逐步从单一化向全要素转变,监测范围逐步从孤立的点位,发展到城市、区域、乃至更大尺度空间[2]。目前环境遥感逐步从可见光向全谱段、从被动向主被动协同、从低分辨率向高精度转变,获取数据的时效性大幅增强,信息提取和定量反演精度明显提高,应用领域也逐步扩大,充分支撑了生态环境保护工作,取得显著成效[3]。

1 我国环境遥感监测发展历程

从20世纪90年代至今,国家组织开展的多次大规模、综合性的专项工作带动了环境遥感监测业务工作,并取得了长足的进步。1992—1995年,中国科学院、农业部组织实施了国家资源环境遥感宏观调查和动态研究,以资源环境组合分类系统为核心成套技术方法,初步分析了我国基本资源环境现状[4]。2000—2002年,原国家环境保护总局以遥感技术为主、地面调查为辅,组织开展了全国及区域生态环境现状遥感调查[5]。2003年,中国环境监测总站初步提出生态环境质量评价指标体系,以省为单元,评价全国生态环境质量状况;2005年起开始组织全国31个省(自治区、直辖市)环境监测中心(站)利用遥感影像、环境统计数据等对生态环境质量进行系统评价[6]。2011年,原环境保护部和中国科学院综合利用卫星遥感数据,组织开展了全国生态环境10年(2000—2010年)变化遥感调查与评估专项工作,随后又连续组织了2010—2015年、2015—2020年全国生态环境状况变化遥感调查评估任务工作,从国家、典型流域(区域)和省域等不同空间尺度,利用遥感技术对生态环境状况开展调查评估[7]。

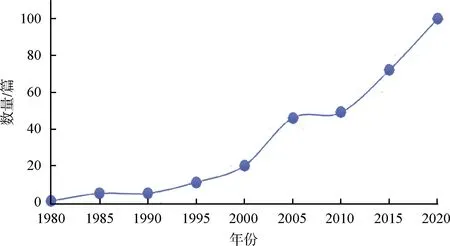

在中国知网上,以“环境”“遥感监测”为主题词,从1978年至今共搜索到各类学术期刊论文1 280余篇,主要表现出以下几个方面的特点:(1)遥感监测技术的热点不断变化。1978年吴锦[8]首次介绍了70年代以来国外遥感技术在环境污染监测中的应用(注重技术介绍,最早可查文献);1997年刘纪远[4]系统介绍了国家资源环境遥感宏观调查与动态监测,形成了快速宏观调查与动态监测的技术方法体系(注重方法体系,被引次数最多);2013年谢涛等[9]详细介绍了当前流行的无人机遥感传感器、航空图像拼接和数据传输等关键技术及环境监测应用(注重新型装备,下载次数最多)。(2)遥感监测技术的应用领域百花齐放。环境遥感监测的文献从20世纪80年代的零星发表增长到现在每年100多篇的刊文量(图1),发表内容也从最初简单的方法理论介绍逐步扩展到环境监测可遥感的各个领域。(3)遥感监测技术的应用更切实际。中国科学院遥感与数字地球研究所、生态环境部卫星环境应用中心等业务化应用单位发表了一批值得借鉴学习的研究成果,更偏向于工作中的实际使用。同时也出现了以江苏省环境监测中心为代表的地方应用单位,长期高度重视环境遥感监测工作,具备较强的业务化应用能力和较为稳定的遥感监测人才队伍(图2)。

图1 1978—2020年国内学术期刊环境遥感监测论文数量

图2 1978—2020年发表环境遥感监测论文数量排名前10名的机构名称

2 江苏省环境遥感监测应用情况

江苏省位于中国大陆东部沿海,北接山东,东濒黄海,东南与浙江和上海毗邻,西接安徽,省域经济综合竞争力居全国前列,是中国经济最活跃的省份之一。江苏以占全国1%的国土面积,承载着全国6%的人口,创造了超过全国10%的经济总量[10]。面对人类活动干扰大,环境承载能力弱的基础条件,运用遥感监测技术及时掌握生态环境质量现状及动态变化显得尤为重要。

2.1 水环境遥感监测应用不断拓展

江苏省共有大小河道2 900多条,湖泊近300个,水库1 100多座,水面面积占全省陆地面积的17%[11]。针对河流众多、水网密布的特点,利用遥感技术监测全省水环境状况的历史始于20世纪80年代末至90年代初期,相关技术人员在苏南大运河、太湖地区开展相关水环境卫星和航空遥感监测的探索,在反映水体质量优劣程度和变化趋势上取得一定的进展,为后期工作开展积累了有益经验[12-14]。2007年5月底,太湖暴发严重影响无锡供水的蓝藻水华事件后,江苏省于当年7月初率先建立国内环保系统首个MODIS数据DVBS广播式接收系统,解决了蓝藻水华卫星遥感信息的获取问题。通过积极参加国家“863”、环境卫星应用示范、“十一五”水专项等专项课题研究,水环境遥感监测应用的频次及范围逐步扩大,监测因子不断增多,持续开展野外水质遥感参数光谱采集与分析实验,根据水体光谱的吸收、散射、形态特征等,建立水体光学信息提取模型,在水色、水质、藻类以及水生植被等方面开展了一系列业务工作。2011年起,江苏省构建了蓝藻预警监测遥感数据实时接收和解译系统,在半小时内实现从卫星遥感数据接收、处理、解译、制图等全流程的快速、自动化处理及时空变化分析,形成较为完整的水环境遥感业务产品[15-17],凸显了应用遥感技术开展藻情监测范围大、间隔时间短的优势。“十三五”以来,在利用Terra/Aqua卫星MODIS、Landsat卫星TM/ETM+、GF卫星CCD等常规影像数据开展工作的基础上,水环境遥感监测向以下方面不断拓展:(1)利用Sentinel系列面向水色遥感且具有较高空间分辨率的新型卫星遥感数据不断优化蓝藻水华、水生植被等的精细化提取算法,逐步提升监测精度,提高实效[18-21];(2)尝试使用无人机等新技术逐步向城市河道及农村支流支浜等细小水域扩展,更快速、精细地捕捉和监测水环境变化及物理生境情况[22-23];(3)2019年起升级构建新一代卫星数据接收系统,实现了对国内外主流卫星Terra/Aqua、NPP等9颗高时间分辨率,GF 1-6、ZY3、ZY302等11颗国产高空间分辨率,Landsat-8、Sentinel-2 A/B等4颗中高分辨率,Sentinel-3A/B、Sentinel-5P等4颗快时间分辨率卫星遥感数据的实时接收和传输,使得江苏省主要水体和海域的监测频次从日级提升到了日内小时级响应。

2.2 大气环境遥感监测应用初显规模

2012年起,江苏省细颗粒物(PM2.5)监测纳入空气质量监测范围和《大气污染防治行动计划》中,受到越来越多的关注[24]。在空气质量点位常规监测的基础上,卫星遥感监测能够在宏观尺度上及时获取大气污染物分布、来源及路径等,一定程度上弥补了地面监测手段在区域尺度上的不足,为大气污染的全方位立体监测提供了技术支撑[25]。与水环境遥感监测相比,江苏省大气环境遥感监测起步较晚,但近年来发展迅速。

2011年起,江苏省开始尝试利用卫星遥感数据,结合地面实测数据和气象资料,开展秸秆焚烧、大气气溶胶、能见度、灰霾等遥感监测业务等,研究探索卫星光学探测与大气能见度、PM2.5质量浓度探测之间的定量关系,优化调整东部地区秸秆焚烧遥感监测伪火点去除的关键技术。针对早期地面环境空气监测零星的数据以及缺少空气质量的系统化站网监测资料积累,且大气污染带来的气溶胶增多首先表现为环境光学问题如区域能见度下降等,李旭文等[26-27]利用自1984年以来Landsat 卫星系列TM/ETM+/OLI等传感器获得的全球连续性最好的卫星遥感数据,分析了区域经济社会活动与区域大气清洁度的关联,为中长期空气质量历史回溯提供一定的参考。牛志春等[28]从霾污染遥感监测业务化流程出发,梳理数据获取、资料归集及遥感评价等关键技术,较好地反映霾污染状况的空间分布及地域差异,初步形成了空气质量遥感监测的业务化产品。“十三五”以来,遥感监测产品更加趋向于高精度、靶向性应用,如对工地、裸露地块的扬尘源和工业排放源进行定位和排放强度遥感监测,全面服务支撑大气污染防控工作。

2.3 生态环境遥感监测应用日益精细

近年来,江苏省已建立包括3个国家级自然保护区在内的各级自然保护区共31个,占江苏省面积的5.5%,全省自然湿地保护率高达46.2%。2018年江苏省政府出台《江苏省国家级生态保护红线规划》,划定全省国家级生态保护红线区域总面积为18 150.34 km2,占全省陆海统筹国土总面积的13.14%[11]。“十二五”以来,通过大范围、高精度的卫星影像提高对各类重要保护区域的遥感监测能力,初步形成便于监管的生态保护体系。系统开展了生物物理及地表遥感参数反演、生态系统自动分类、生态质量评价因子信息提取、生态系统遥感评估等相关工作,注重将生态遥感监测与评价分析深度结合,逐步形成对重要生态管控区域、突出生态问题的精细化监管应用。一方面,引入ZY-3卫星等高分遥感数据源对生态保护红线区域开展监测与评估应用,为省级生态补偿转移支付资金测算提供了重要依据[29-31];另一方面注重与地理学、气象学、景观生态学等交叉融合,尝试对城市扩张、生态修复等对环境影响较大的热点事件开展连续性跟踪监测评价[32-33]。

江苏省环境遥感监测应用情况见图3。由图3可见,伴随着遥感数据源从以卫星为主转变为卫星、航空、无人机遥感交叉协同,江苏省的环境遥感监测应用体系呈现出要素众多、手段多样、精度定量化高的特点,监测业务同步向土壤、海洋、面源污染、环境应急、核安全、生物多样性等多个领域扩展[34-35]。

图3 江苏省环境遥感监测应用情况

3 思考与建议

通过遥感技术获取的大范围、周期性以及长时间序列数据,对于了解、掌握和管理区域生态环境变化发挥着不可替代的作用。在初步形成的由航空与卫星、监测技术、业务产品构成江苏省特色遥感监测体系的背景下,遥感技术在监测现状、追溯过去、预测未来等方面还有许多工作值得进一步探索思考。

3.1 重视数据同质处理,不束缚于特定传感器

遥感对生态环境监测时效性取决于数据源的时间分辨率。观测设备重访周期越短、空间分辨率越高、监测时效性就越强。据不完全统计,全球拥有对地观测卫星系统的国家和机构运营已有超过30个,共有600多颗对地观测卫星在轨运行[36]。在中国,已形成以高分、资源、风云、海洋、环境等卫星系列为主的较为完善的对地观测卫星体系,可获取的遥感监测数据将从TB级迅猛增长到PB级甚至EB级,呈现出明显的“大数据”特征。

面对数据爆炸式增长,省级生态环境监测机构的遥感数据处理能力仍处于对某几类传感器、单要素、粗放式的水平。大数据的利用率低,处理速度慢,得不到充分利用,却占用有限的存储空间,甚至造成一定程度的浪费。因此,需要根据区域的监测业务特点(如一些区域重点关注水质藻情、空气污染过程等情况),形成不同的监测尺度和指标的要求,建立规则化、模型化、流程化的遥感数据处理流程,形成技术标准规范,制作真正可协同应用的标准化产品,使遥感监测结果能够在时间、空间、传感器、反演算法等方面可对比、可集成、可统计,为下一步工作的开展提供扎实的数据基础。

3.2 重视实地调查验证,监测方法选取要合理

实地调研遥感监测结果的真实性和准确性,是评价遥感技术方法可靠的重要途径,是实现遥感数据到遥感信息转换的关键环节,但这一工作往往是现在遥感监测中最容易忽视的。通过对生态环境、水环境、大气环境3个领域共5个具有代表性的要素(土地利用/土地覆盖、叶面积指数LAI、水华、叶绿素a、秸秆焚烧)的验证发现,实地调查验证中尺度转换与遥感影像产品验证中影像自身精度,是影响环境遥感监测方法精度的关键[37]。

在某一地区或尺度,各载荷获取数据的时间、外部条件一致,如果采用特定监测方法能够保证较高的结果精度。但考虑到区域尺度大范围及异质性的特征,仅仅参照使用某一监测方法可能给遥感监测结果带来较大误差,影响了环境监测的公信力和权威性。因此,根据自身的业务及区域特点,重视实地反复调查验证,优化改进遥感监测的算法,使获取的结果最大程度地接近真实值,努力拓展定性或半定量向精准定量监测发展,做到从海量数据中去伪存真,快速、自动地挖掘隐藏在其后的各种信息,真正为解决各种生态环境管理工作提供靶向依据。

3.3 重视基础设施建设,特色应用匹配要充分

据不完全统计,我国以生态环境部为主用户的环境遥感监测在轨卫星共4颗,7颗环境监测后续卫星也已获批立项,在国家层面已经建成了可同时接收多颗卫星数据的地面配套设施,配备了服务器、存储设备、图形工作站等一批先进的硬件设备[38]。地方层面先后发射了吉林一号、高景卫星、深圳一号、珠海一号、北京二号等各类商业卫星。

但目前由各地方发射的各类卫星总体上仍处于讨论和探索阶段,呈现高端不足、低端过剩、波段设置不能有效满足监测需求等现象。而环境遥感监测数据仍主要依靠国内外大型机构的分发或购买等,获取的途径有限,时效性、针对性不足。两者之间呈现供需不平衡,应用价值未被充分挖掘,硬件建设与业务应用匹配度不强。例如,对于太湖等省内大型湖泊(水体)富营养化及藻蓝蛋白的遥感监测,国际、国内只有地面分辨率偏粗的Sentinel-3设置了620 nm等特征峰波段等。鉴于此,江苏可以根据大气、地表水、土壤、海洋、省域生态系统等典型问题的需求,积极谋划能够与全省地表水、空气自动站网、PM2.5及挥发性有机物(VOCs)热点网格高度协同的“江苏一号”生态环境监测卫星立项建设,形成具有特色的遥感卫星服务能力。同时可邀请地方政府、社会资本、科研机构等共同参与,将卫星发射、参数测控、轨道资源、数据交换等统筹考虑,真正形成环境、资源动态变化的全方位、高精度、实时化监测能力。

3.4 重视热点问题挖掘,不局限于常规业务工作

现有的环境遥感监测产品内容丰富、品类齐全,包括了影像产品、指标产品、业务产品、服务产品以及基础数据、观测验证数据等6大类30余个小类[3]。如目前生态环境部卫星环境应用中心、江苏省环境监测中心等已开展了十几年的大型湖泊、水库水体的蓝藻水华遥感监测业务工作,全面支撑了水环境监测预警工作。

目前的工作大多数仍局限于对要素本身的遥感观测,对某一热点问题的综合研判及深度分析上明显支撑不足,总体上属事后和管理驱动较多。如水环境遥感监测中,欠缺具有全流域视角的热点关联,信息挖掘不充分,对社会和管理关注较多的区域性污染源位置、排放量、污染物输移过程等说不清[39],主动发现和锁定热点问题的能力不及时。如遥感监测在碳中和、碳达峰上还处于起步阶段,对管理的精细化支撑几乎空白。因此,需要紧密结合大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、生态红线监管等热点管理需求,坚持目标导向、问题导向,利用大数据挖掘等关键技术深度分析,发展舆情语义信息驱动式遥感监测,进一步形成全视角的监测成果,并逐步推广到环境预警预测、综合评估、定量考核、政策制定等更深入的应用中去,提升对环境管理的支撑的主动性、针对性。

3.5 重视人才队伍发展,加强专业化能力培养

随着遥感监测发挥的作用不断加强,专业人才队伍素质不断提升,高层次人才数量有所增加,初步建立人才培养制度。2019年起,江苏省环境监测中心逐步建立了无人机监测队伍,强化新技术在生态环境监测领域的应用。

目前生态环境遥感监测队伍仍存在人才专业结构参差不齐、高层次人才较为缺乏、人才梯度尚未形成等问题,较难适应监测监控快速发展的需求。未来遥感监测工作将涉及更多高精度的卫星、智能监测仪器设备以及更为复杂的数据处理和传输系统等,亟需一支精细化的专业人才队伍。因此,要进一步加强自身人才队伍建设;引进人才、积极配齐配强专业人才;实施人才队伍高质量提升工程,不断提高队伍整体素质和能力水平,提升生态环境遥感监测引领和支撑环境管理决策的能力。

4 结语

经过40多年的发展,环境遥感监测逐步向高时间、空间及光谱分辨的新时代迈进,有效带动了监测工作从定点离散扩展到空间连续,从静态采样扩展到动态跟踪。但在省域层面的环境遥感监测大数据、深度学习应用等业务化能力尚在起步阶段,还存在诸多挑战,距说清污染源状况、说清环境质量现状及其变化趋势、说清潜在环境风险尚有明显差距。未来,环境遥感监测应逐步健全大气环境、水环境、生态状况、污染源、海洋环境、核安全等多要素的综合遥感监测业务网络,进一步提升监测数据的权威性和公信力,加快推动向集成化、智能化、快速化、定量化、精细化、热点化方向发展,真正发挥出遥感“千里眼”的作用,为生态环境保护工作提供更加有力的技术支撑和信息服务。