灰葡萄孢菌与蓝莓果实表皮互作的超微结构

戴启东 李广旭 杨华 张广仁

摘要:为明确灰葡萄孢菌与蓝莓果实互作的发生规律,为蓝莓结构抗病育种及采后灰霉病的防治提供理论依据。在室温条件下将灰葡萄孢菌株接种于蓝莓果实表皮,每间隔0、8、16、24、32、40、48 h切取4 mm×4 mm大小表皮组织用于组织透明检视及扫描电镜(SEM)观察。结果表明,灰葡萄孢菌孢子接种于蓝莓果实8 h后,孢子开始萌发,蓝莓表皮细胞壁及气孔器结构完整;病菌接菌16 h,可见凸起的菌丝顶端侵入细胞壁;接种24 h灰葡萄孢菌孢子的侵染菌丝部分溶解,并与寄主表皮融合,侵染菌丝末端可见2个分支,并侵入蓝莓果皮细胞;接种32 h,灰葡萄孢菌菌丝末端可见绒毛状结构,并侵入蓝莓果皮细胞内部;接种40 h,灰葡萄孢菌侵染菌丝进一步向果皮细胞内扩展;接种48 h,灰葡萄孢菌菌丝已大量侵入蓝莓果实表皮。明确了在室温条件下病菌初侵染的时间以及主要侵入方式:即接种16 h,病菌即可侵入蓝莓果实表皮细胞,接菌40~48 h病菌即完成侵入并大量扩展、繁殖。病菌侵入方式主要以菌丝直接穿透寄主表皮为主,尚未发现病菌从气孔器侵入的证据。

关键词:灰葡萄孢菌;蓝莓;扫描电镜;超微结构;互作

中图分类号:S436.639 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2021)22-0121-04

收稿日期:2021-03-12。

基金项目:辽宁省公益研究人才培养项目(编号:2015002015)。

作者简介:戴启东(1981—),男,辽宁营口人,硕士,助理研究员,主要从事果树真菌病害研究。E-mail:daiqd@126.com。

通信作者:李广旭,博士,研究员,主要从事果树真菌分子生物学研究。E-mail:liguangxucau@163.com。

灰葡萄孢菌(Botrytis cinerea Pers.)是一类重要的植物病原真菌,该病菌营非专性寄生,通过合成细胞壁降解酶和分泌细胞毒素(NHST)来杀死寄主组织[1],引起蓝莓(blueberry)果实变质腐烂,使采后蓝莓货架期缩短,商品价值受到极大影响。1964年,Barker等报道,该病菌可以侵染蓝莓引起灰霉病[2]。灰葡萄孢菌不仅可以在蓝莓的生长期侵染花器以及幼叶,引起萼片脱落、幼果腐烂,同时也是蓝莓贮藏期主要的采后病害之一[3]。目前,蓝莓灰霉病防治手段主要还是通过在采收前施用化学药剂降低病菌接种密度和防止初始侵染为主。随着药剂抗药性的产生,目前使用的化学药剂防治效果和对食品的安全性问题亟需重新评估[4]。随着我国法规的不断严格,很多药剂的限制使用使得问题变得更加紧迫。因此,提出蓝莓灰霉病防治的新方法、新思路势在必行。Reeh等报道,利用1种蜜蜂作为生物载体携带粉红粘帚霉菌(Gliocladium roseum)来防治温室蓝莓灰霉病的案例[5];Weber等采用1种新型杀菌剂氟吡菌酰胺对灰葡萄孢菌不同菌株的敏感性进行了筛选试验[6];Droby等提出,利用外源茉莉酸甲酯诱导蓝莓抗性反应来防治灰霉病菌侵染[7]。国内学者对蓝莓灰霉病的研究主要集中在病原菌的致病性分化以及不同蓝莓品种对灰霉病的亲和性等方面[8],而对病菌与寄主侵入过程及机制的研究较少。近年来,随着电子显微镜技术在植物病原菌与寄主互作方面研究的广泛应用,国内学者做了一些相关的研究工作。其中苹果链格孢菌(Alternaria mali)、苹果轮纹病菌(Botryosphaeria berengeriana)以及草莓白粉病菌(Sphaerotheca macularis)与相关寄主互作的研究都取得一定进展[9-11],而灰葡萄孢菌与蓝莓果实互作的研究还未见报道。病原菌与寄主侵染过程的观察对于研究寄主植物与病原菌互作机制具有重要意义,本研究通过扫描电镜(SEM)技术以及植物组织透明染色的方法对灰葡萄孢菌侵染蓝莓果实表皮的超微结构进行了不同时间点的观察,试图通过对侵入过程精细结构的研究为更好了解灰葡萄孢菌与寄主的侵染机制提供必要的理论依据,现将研究结果总结如下。

1 材料与方法

1.1 供试材料

灰葡萄孢菌菌株由辽宁省果树科学研究所植物保护研究室保存。用于接种的蓝莓试验果实采自辽宁省果树科学研究所蓝莓资源圃,品种为北陆(Northland),为半高丛蓝莓。

1.2 试验方法

1.2.1 灰葡萄孢菌与蓝莓果实表皮的互作培养 首先将保存的灰葡萄孢菌菌株在马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)培养基上,光照培养箱内25 ℃活化培养20 d,待菌落布满整个培养皿,并产生灰黑色绒毛状孢子球时,用无菌水配制成孢子悬浮液,浓度约为 2×105 个/mL,混合均匀后孢子悬浮液中加入 2 μL/mL 表面活性剂吐温-20混匀[12],然后将混合液均匀喷洒于蓝莓果实表面后,将果实在垫有滤纸的培养皿内室温保湿培养。

1.2.2 蓝莓表皮组织透明观察 将接菌的蓝莓果实每间隔16、24、32、40、48 h后切取4 mm×4 mm大小蓝莓表皮组织,用饱和水合氯醛溶液固定(水合氯醛5.5 g,无菌水2 mL),脱色过夜。然后在95%乙醇和冰醋酸混合液中再次固定24 h,浸在饱和水合氯醛溶液中,待组织透明12 d后取出,再用10%氢氧化钾水溶液浸泡2 d,用无菌水冲洗干净,经稀苯胺蓝的水溶液染色,经切片机(NK SYSTEM PLANT MICROTOME)切片,样品用甘油浮载检视显微观察摄影(Nikon ECLIPSE E100),并记录观察结果。

1.2.3 灰葡萄孢菌侵染蓝莓果实表皮过程的扫描电镜观察 将接菌的蓝莓果实每隔0、8、16、24、32、40、48 h切取4 mm×4 mm大小表皮组织,用0.1%的戊二醛溶液固定12 h,再用磷酸缓冲液(pH值7.5)漂洗3次,依次用浓度为75%、85%和95%的乙醇系列梯度脱水,脱水时间每次5 min,醋酸异戊酯置换,取出后在室温自然干燥24 h。按不同的观察部位,用导电胶将蓝莓果皮貼于样品台面上。用IB-2离子度膜仪真空喷金[13]。处理后的样品在中国农业科学院原子能研究所实验室用HITACHI su-8010高分辨场发射扫描电镜(10 kV加速电压)进行观察、测量和拍照。

2 结果与分析

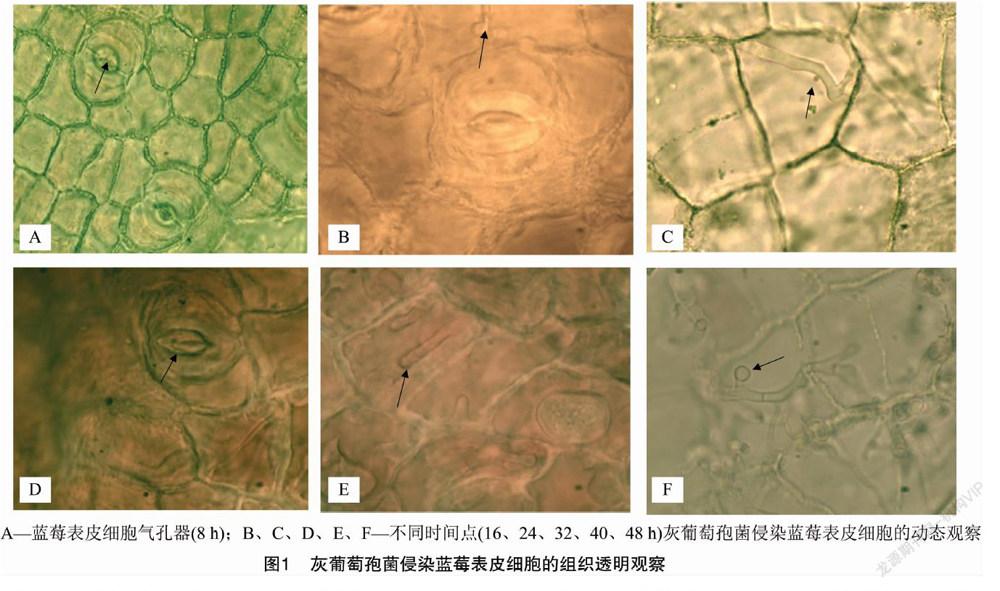

2.1 灰葡萄孢菌侵染蓝莓果皮的组织透明观察

蓝莓果皮经组织透明检视发现,接菌8 h,蓝莓表皮细胞壁及气孔器结构完整(图1-A);病菌接菌16 h,可见凸起的菌丝顶端刚刚侵入细胞壁(图1-B);接菌24 h灰葡萄孢菌丝体已经在寄主细胞内扩展(图1-C);接菌32~40 h,病菌菌丝在表皮细胞内大量繁殖,细胞壁分解,细胞内气孔器周围组织受到破坏进一步消解(图1-D、图1-E);在接菌48 h后,蓝莓表皮细胞内可见大量病菌菌丝体繁殖,并产生圆球状的特异结构,寄主表皮细胞大量溶解(图1-F)。在不同时间点的观察可以发现,寄主表皮细胞的气孔器结构完整,都没有被病菌侵染和侵入。

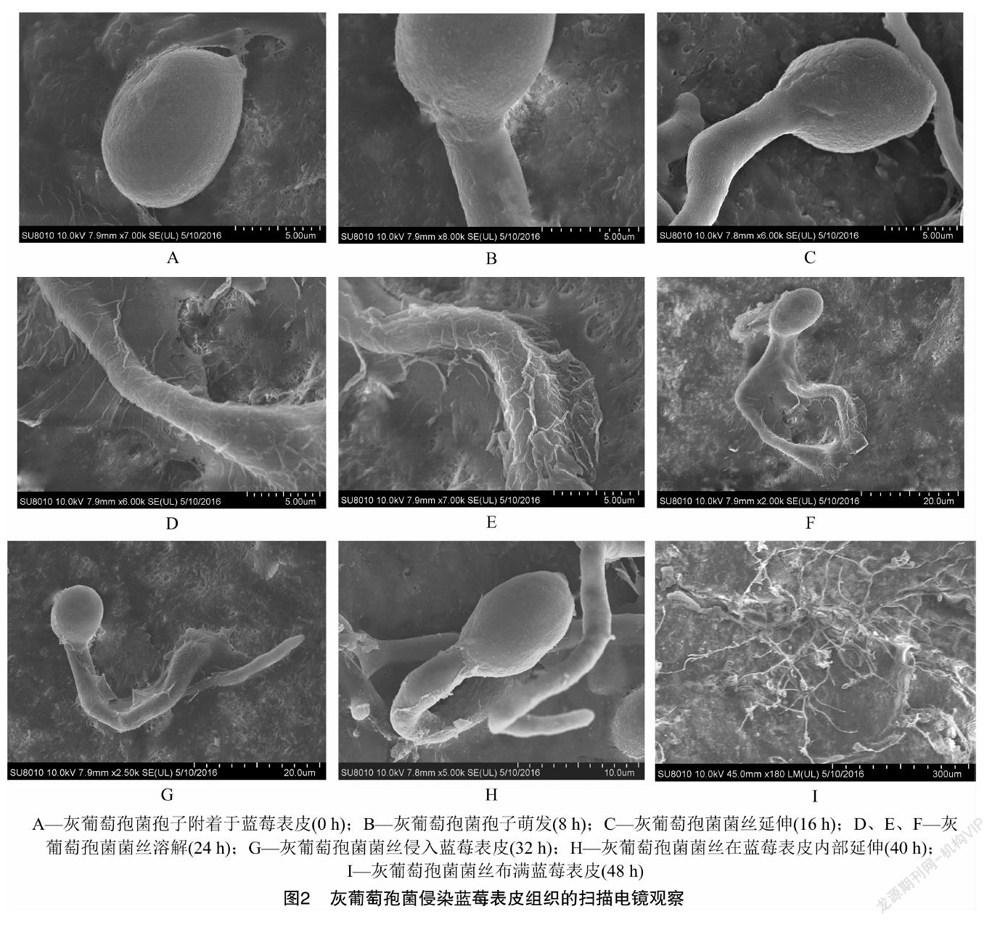

2.2 灰葡萄孢菌侵染蓝莓果皮的扫描电镜观察

蓝莓果实于室温下接种灰葡萄孢菌,接菌0 h可见病菌孢子的附着形态(图2-A);接种8 h灰葡萄孢孢子由底部孢子痕处萌发出侵染菌丝(图2-B);接种16 h后灰葡萄孢菌侵染菌丝进一步生长(图2-C);接种24 h灰葡萄孢菌孢子侵染菌丝部分溶解,并与寄主表皮融合,菌丝周围出现菌丝溶解现象同时病菌菌丝出现2个分支 (图2-D、图2-E、图2-F);接种32 h灰葡萄孢菌菌丝末端己部分侵入蓝莓果皮内部,侵染菌丝末端可见绒毛状结构(图2-G);接种40 h灰葡萄孢菌侵染菌丝进一步向果皮内扩展,深入蓝莓果皮组织内部(图2-H);接种48 h灰葡萄孢菌丝已大量布满蓝莓果实表皮并深入表皮组织内部,完成对果实表皮的侵染(图2-I)。

3 讨论与结论

本研究认为,灰葡萄孢菌主要通过寄主表皮直接侵入,而非气孔器结构侵入。这与链格孢菌以及白粉菌的侵入方式基本一致[8,10],但与苹果轮纹病菌的侵入方式明显不同,相关研究结果表明,苹果轮纹病菌主要通过表皮气孔器侵入苹果枝干部位,而从伤口和表皮缝隙侵入的很少[9]。明确病菌的主要侵入途径对结构抗病性选育蓝莓新品种具有一定的参考价值。同时机械伤口和果蒂痕处也是病菌主要侵入部位,不同蓝莓品种果皮的物理特性如果皮硬度、果蒂痕大小对灰霉病菌侵入皆具有一定的影响[2]。

通过对灰葡萄孢菌与蓝莓果实表皮互作的组织学透明检视以及扫描电镜观察研究,明确了在室温条件下病菌初侵染的时间及主要的侵入方式。即接种16 h病菌即可侵入蓝莓果实表皮细胞,40~48 h病菌即完成侵染,并大量繁殖。病菌侵入方式主要是通过菌丝直接穿透寄主表皮为主,尚未发现病菌从气孔器侵入的证据。

植物病原真菌对寄主的入侵能力主要取决于孢子在果实表皮的萌发能力、侵染菌丝的穿透能力以及抵御寄主免疫系统阻止真菌生长的相互作用关系。灰葡萄孢菌在环境条件不利的情况下,以菌丝、分生孢子、菌核方式潜伏侵染,并长时间保持沉默,直到寄主植物生理生化环境条件适宜时引起宿主软腐[14]。本研究观察到灰葡萄孢菌一种不同形式的侵入过程,即生长于寄主表面的侵染菌丝二叉分枝,菌丝与寄主表面融合,菌丝内含物附着在蓝莓果实表皮上,并产生类似吸器的泡状结构侵入寄主细胞壁,这些侵入特征未见前人报道,本研究结果对于深入了解灰葡萄孢菌与蓝莓表皮的互作机制具有一定的意义。由于研究过程中时间点设置数量有限,对灰葡萄孢菌侵染蓝莓果皮这一动态过程的精细观察还有待进一步深入研究阐明。同时病菌侵入寄主细胞后,产生的病理学变化还有待进一步通过透射电镜来研究和分析。

本研究对灰霉菌侵染蓝莓果实表皮不同时间点的超微结构进行了观察和分析,明确了病菌侵染过程中与寄主组织互作的微观特征以及寄主细胞器的变化情况。这些研究为蓝莓结构抗病性新品种的选育提供了一定的理论参考,丰富了前人在灰葡萄孢菌侵染机制方面的研究内容。蓝莓灰霉病由于具有潜伏侵染时间长,发病扩展迅速的特点,必须建立早期诊断技术,做到采收前期化学防治、物理防治以及农业防治相结合的方法才能取得事半功倍的效果。

参考文献:

[1]Colmenares A J,Aleu J,Durán-Patrón R,et al.The putative role of botrydial and related metabolites in the infection mechanism of Botrytis cinerea[J]. Journal of Chemical Ecology,2002,28(5):997-1005.

[2]Barker W G,Hall I V,Aalders L E,et al.The Lowbush blueberry industry in Eastern Canada[J]. Economic Botany,1964,18(4):357-365.

[3]戴启东,李广旭,杨 华,等. 蓝莓采后病害的病原鉴定及发生规律研究[J]. 果树学报,2016,33(10):1299-1306.

[4]Aguileta G,Lengelle J,Chiapello H,et al.Genes under positive selection in a model plant pathogenic fungus,Botrytis[J]. Infection,Genetics and Evolution,2012,12(5):987-996.

[5]Reeh K W,Hillier N K,Cutler G C.Potential of bumble bees as bio-vectors of Clonostachys rosea for Botrytis blight management in lowbush blueberry[J]. Journal of Pest Science,2014,87(3):543-550.

[6]Weber R W,Entrop A P,Goertz A,et al.Status of sensitivity of northern German Botrytis populations to the new sdhi fungicide fluopyram prior to its release as a commercial fungicide[J]. Journal of Plant Diseases and Protection,2015,122(2):81-90.

[7]Droby S,Lichter A.Post-Harvest Botrytis Infection:Etiology,Development and Management[M]//Elad Y,Williamson B,Tudzynski P,et al. Botrytis:biology,pathology and control.Switzerland:Springer,2007:349-367.

[8]嚴雪瑞,赵睿杰,周 源,等. 蓝莓灰霉病菌差异性比较及蓝莓品种抗病性鉴定[J]. 果树学报,2014,31(5):912-916.

[9]张彩霞,陈 莹,李 壮,等. 苹果链格孢菌与寄主叶片互作的超微结构研究[J]. 西北植物学报,2012,32(1):106-110.

[10]李广旭,高艳敏,杨 华,等. 轮纹病菌在苹果枝干上侵入途径的扫描电镜观察[J]. 果树学报,2005,22(2):169-171.

[11]杨 瑞,王建立,于同泉,等. 运用扫描电镜技术观察草莓白粉病菌[J]. 电子显微学报,2013,32(3):260-265.

[12]方中达.植病研究方法[M]. 3版.北京:中国农业出版社,1998.

[13]肖 媛,刘 伟,汪 艳,等. 生物样品的扫描电镜制样干燥方法[J]. 实验室研究与探索,2013,32(5):45-53,172.

[14]赵红霞,苟 萍.灰葡萄孢菌致病机理研究进展[J]. 生物技术,2014,24(1):100-103.