民众政府观的概念建构及其测量

肖唐镖 刘元贺

摘要:“好政府”讨论不应仅停留于哲学思辨,更应系统考量民众的相关心态和价值观念,尤其是民众的政府观。不过,学界对此的探讨依然付之阙如,甚至缺失对“政府观”概念的必要界定与测量。本文以现有文献的理论分析为基础,从政治文化视角重新界定民众“政府观”概念,认为它是指民众对于理想政府的认知与价值取向,包括对政府组建方式、政府职能与权限、政府责任以及政府决策方式四个维度的系统性价值取向。依此四维度分别建构测量指标,借助系统性设计而采集的数据库进行项目分析、探索性因子分析、信度分析与验证性因子分析,开发适合中国情境、可与国际学界对接、可供学界应用的政府观量表。

关键词:民众政府观;价值观;概念建构;量表开发

中图分类号:D034.5 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2021)05-0014-015

作为公共权力主要载体的政府,一直是人类政治思考与研究的核心对象。进入近现代社会以来,作为民族国家主要元素的政府更是政治学研究的中心议题。不过,与传统政治学不一样,现代政治科学对于“政府”的研究,不仅依政府及其运行的视角而展开,还从民众的视野而扩展。这种视角变化,也体现在对“好政府”的思索与研究上,即不应只是精英式的哲学追问,更应系统考量民众的相关心态和价值观念,尤其是民众的“好政府”观念。

然而,在学界有关民众的政府心态与观念研究中,更常见的是民众对于政府表现的舆情类文献,如政府满意度①研究,缺失对其政府观的系统性讨论。这种缺失的重要根源之一,就在于政治学界对于基础性概念的界定与测量之重要性尚缺乏应有共识,进而给予了不应有的忽视。但就政治科学研究而言,概念的厘清及其测量却是极为重要的基石。

本文在整理学界既有讨论的基础上,从政治文化视角重新界定民众“政府观”概念,认为它是指民众对于理想政府的认知与价值取向,主要包括对政府组建方式、政府职能与权限、政府责任以及政府决策方式四个维度的系统性价值取向。以此为基础,按照戈茨的三层次框架法,本文依此四维度分别建构若干测量指标,并借助系统性设计而采集的数据库进行项目分析、探索性因子分析、信度分析与验证性因子分析,开发适合中国情境、可与国际学界对接的政府观量表。

一、“政府观”概念的既有界定与测量

“政府观”的系统研究,始于启蒙时期的约翰·洛克。在《政府论》下篇中,洛克不仅提出了为英国资产阶级革命辩护的政治思想,也勾勒了政府观研究的基本框架:政府起源、目的、作用、运作以及解体等。依其主张,政府是人们通过权利让渡而设立的;目的在于保护人的基本权利;而权利有效保护的实现在于政府分权与制衡;如不能实现权利保护目的,人们有权解散政府,重新订立契约。洛克:《政府论》(下篇),瞿菊农、叶启芳译,商务印书馆1964年版(2017年重印)。此后相当长的一段时间内,在自由主义政府观主导下,政府体制问题受到普遍关注,涉及政府权力是否应受到限制、政府应如何组建等基本内容。在孟德斯鸠看来,人类经验告诉我们,掌权者倾向于滥用权力,因而必须以权力限制权力孟德斯鸠:《论法的精神》(上卷),许明龙译,商务印书馆2012年版(2017年重印),第185页。;而在卢梭的观念中,政府权力则近似无限Krefting,E.,“Rousseau-Equality and Freedom in the Community”,in G.Flistad eds.,Philosophy of Justice,London:Springer,2015,p.204.。代议制政府,作为密尔政治观念的中心议题,一方面论证了近代以来民选政府的正当性,另一方面,也将限权思想贯穿于政府组建过程之中,阐释了公民、代表与官员之间的平衡。Warner,B.E.,“John Stuart Mills Theory of Bureaucracy within Representative Government: Balancing Competence and Participation”,Public Administration Review,vol.61,no.4(2001),pp.403-413.重要的是,他在理论上实现了民主与代议制的结合。罗伯特·达尔:《民主及其批评者》,曹海军、佟德志译,中國人民大学出版社2016年版,第36页。

当民主被视为政府组建的主要原则而日益被国际社会所接受时,“好政府”所引发的辩论未减反增。至今,理论家仍在争论政治参与是否应由选举拓展到日常政治、政府是否应当为民众的福祉而积极介入经济社会领域等议题。如,以熊彼特为代表的精英民主观约瑟夫·熊彼特:《资本主义、社会主义与民主》,吴良建译,商务印书馆1979年版(2017年重印),第395-396页。、达尔的“多头政体观”,罗伯特·达尔:《民主及其批评者》,曹海军、佟德志译,中国人民大学出版社2016年版,第280-284页。以及参与民主理论卡罗尔·佩特曼:《参与和民主理论》,陈尧译,上海世纪出版集团2016年版,第98-99页。及其批评者之间的论争Blakeley,G.,“Governing Ourselves:Citizen Participation and Governance in Barcelona and Manchester”,International Journal of Urban and Regional Research,vol.34,no.1(2010),pp.130-145.。在政府职能领域,它是否应积极有为,同样存有争论。传统上,争论的焦点在于政府是否应干预市场:一方面是限制政府干预而主张小政府模式的古典自由主义与新自由主义,另一方面是强调政府干预的凯恩斯主义。“二战”以来,由于社会问题凸显以及大众政治崛起,争论不再仅限于经济领域,社会、政治也成为争论的主要领域,如哈耶克弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克:《自由宪章》,杨玉生、冯元兴等译,中国社会科学出版社2012年版(2018年重印),第126-129页。与T·H·马歇尔Connell,A.,“Civil Rights and Social Welfare:Some Thoughts on the Contemporary Relevance of T. H.Marshall”,The Political Quarterly,vol.83,no.2(2012),pp.551-559.等人之间的纷争。有的学者则更进一步,认为政府还应对扩大民众参与负有责任,“作为公民权扩大部分的公共服务”意指政府有责任帮助民众参与政治。珍妮特·V·登哈特、罗伯特·B·登哈特:《新公共服务:服务,而不是掌舵》,丁煌译,中国人民大学出版社2013年版,第38-41页。

總体而言,哲学与思想史视角的“政府观”尽管争论不已,但至少有两点是明确的:一是政府观讨论基本上沿着洛克设定的框架,在政府组建方式、政府职能与权限、政府责任以及决策方式等框架内开展辩论;二是民主政府、有限政府、法治政府、责任政府、民众参与、廉洁政府几乎成为政府理论的共识。毫无疑问,这些共识性的思辨性成果,为转向民众政府观实证分析提供了基本的理论铺垫。

不过,上述以诠释和演绎为基础的“政府观”讨论,并无统一性的概念界定与说明,往往依研究者的兴趣或研究对象的相关思想任意性取材并分析,如对洛克刘光大:《个人权利的让渡与有限政府——洛克〈政府论〉(下篇)中关于个人权利与国家权力关系思想浅探》,《开放时代》,1998年第6期。、亚当·斯密李月:《试论斯密与穆勒政府观的关联、差异及原因》,《社会科学战线》,2008年第12期。、罗尔斯胡叔宝:《罗尔斯的政府理论》,《齐鲁学刊》,2002年第3期;成海鹰:《罗尔斯政府功能设计和贫困问题解决》,《广西社会科学》,2008年第6期。、诺奇克钱玉英:《“最低限度的国家”:诺奇克国家理论述评》,《政治学研究》,2008年第5期。,新自由主义聂圣平:《浅析新自由主义政府观的主要内容与基本特征——兼论社群主义对新自由主义政府观的诘难》,《南京航空航天大学学报》(社会科学版),2010年第4期。等人或流派政府观的讨论。这种概念任意拉伸的情况,也出现在对政治人物“政府观”的解读上,譬如对马克思、恩格斯等经典作家胡连生:《马克思廉洁政府理论》,《红旗文稿》,2009年第12期;李萍、安康:《马克思主义经济学视阈中的城乡、市场与政府观》,《当代经济研究》,2010年第6期。以及毛泽东胡松:《论毛泽东“让人民来监督政府”思想》,《理论学刊》,2007年第10期;颜佳华:《毛泽东政府权力观与当代中国政府权力运行机制的完善》,《毛泽东思想研究》,2008年第2期。、周恩来、邓弋青:《周恩来的政府观》,《马克思主义研究》,1999年第1期。邓小平吕福新:《政府的经济管理与市场经济体制———邓小平政府经济管理理论研究》,《中州学刊》,1999年第6期;李大林:《邓小平政府职能思想探析》,《南京政治学院学报》,2008年第1期。等政治人物的研究中。也就是说,此类“政府观”研究尽管对象明确,但往往疏于对“政府观”概念本身的厘清,尤其是操作化限定。

通过CNKI以“主题”或“篇名”方式键入“政府观”搜索可发现,在政治文化领域内,国内最早以“政府观”为题的文章是1989年吉炳轩撰写的《美国人的政府观——访美散记》吉炳轩:《美国人的政府观——访美散记》,《领导科学》,1989年第7期。,1999年齐万良的《中西文化中的政府观》齐万良:《中西文化中的政府观》,《新疆社会科学》,1999年第3期。。它们虽均以“政府观”讨论为主题,但并未明确界定这一概念。直至新世纪后,国内学界的相关研究才对“政府观”进行概念化和操作化处理。在2012年的作品中,张光、庄玉乙根据中国情境修改了国际学界ISSP(International Social Survey Programme)的相关指标,侧重以政府职能期望来评估民众的政府观。张光、庄玉乙:《公民期望与政府职能的改进——基于一项对大学生财政支出认知态度的调查研究》,《公共管理学报》,2012年第2期。姬生翔、姜流则关注了民众在具体政策领域内的政府角色认知问题。姬生翔、姜流:《社会地位、政府角色认知与公共服务满意度——基于 CGSS2013 的结构方程分析》,《软科学》,2013年第1期。还有学者将“政府观”定义为“针对政府的政治价值取向”,并重点考察民众对于政府责任以及个人与政府关系的态度。肖唐镖、余泓波:《农民政治价值观的变迁及其影响因素——五省(市)60村的跟踪研究(1999-2011)》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版),2014年第1期。这些研究虽侧重点各有不同,但均是在政府职能框架内开展的测量与分析,属于大小政府争论在民众研究范围内的拓展。总体而言,国内学界对于“政府观”概念依然缺乏必要的界定,已有的操作化处理也多是单向度、缺失系统性。

在国际学界,政府观的实证研究同样也缺失清晰而系统的概念界定,多数研究的关注点是民众的政府职能取向,测量民众是支持“大政府”还是“小政府”。布鲁克斯(Brooks)将政府观(Views of Government)限定在政府职能范畴,认为它涉及民众对自由放任型政府理念或干预型政府理念的倾向性选择,并以此作为民众政府观的测量维度。Brooks,C.,“Values or Views of Government? Analyzing the Ideological Sources of Public Policy Preferences”,Social Science Research,vol.28,no.2(1999),pp.137-161.沿着相似思路,比恩(Bean)与帕帕扎基斯(Papadakis)测量不同福利体制下民众的政府角色期望Bean,C. & Papadakis,E.,“A Comparison of Mass Attitudes towards the Welfare State in Different Institutional Regimes,1985-1990”,International Journal of Public Opinion Research, 1998,vol.10, no.3(1998),pp.211-236.,一项冰岛的研究也证实了被访者多支持积极政府观Vilhjalms,R.,“Public Views on the Role of Government in Funding and Delivering Health Services”,Scandinavian Journal of Public Health,vol.44, no.5(2016),pp.446-454 .;2016年德国民众的网络调查数据再次显示,被访者积极支持福利政策,强调政府干预。Buss,C.,“Public Opinion towards Targeted Labour Market Policies: A Vignette Study on the Perceived Deservingness of the Unemployed”,Journal of European Social Policy,vol.29, no.2(2019),pp.228-240.它们都未能囊括政府如何组建、为谁负责等关键性维度。最具代表性的测量还有ISSP的政府角色认知(Role of Government,RoG)模块,它通过政府是否应该对社会、劳工市场、经济进行干预来测量民众关于政府理想角色的认知,提问方式为“总体而言,你认为政府是否应在下列七项(职能)中负有责任”Breznau,N.,“The Underlying Public Attitude toward Government Responsibility to Intervene in Socioeconomics,30 Years of Evidence from the ISSP”,International Journal of Sociology,vol.49,no.3,pp(2019).182-203;Blekesaune,M. & Quadagno,J.,“Public Attitudes toward Welfare State Policies: A Comparative Analysis of 24 Nations”,European Sociological Review,vol.19,no.5(2003),pp.416-427.。此外,更多的研究则将民众政府观嵌入到政策偏好研究之中,考察民众对某项或某些政策议题的偏好。郭与吉尔伯特(Gilbert)分析了人们在儿童照护方面政府角色认知差异情况Guo,J. & Gilbert,N.,“Public Attitudes toward Government Responsibility for Child Care: The Impact of Individual Characteristics and Welfare Regimes”,Children and Youth Services Review,vol.44(September,2014),pp.82-89.,布塞迈尔 (Busemeyer)、格雷斯(Goerres)等考察了14个OECD国家民众的福利政策偏好Busemeyer, M.R., Achim Goerres, A. & Weschle, S., “Attitudes towards Redistributive Spending in An Era of Demographic Ageing:The Rival Pressures from Age and Income in14 OECD Countries”,Journal of European Social Policy,vol.19,no.3(2009),pp.195-212.,布鲁克斯关注了民众对政府文艺投资的态度Brooks,A.C.,“Public Opinion and the Role of Government Arts Funding in Spain”,Journal of Comparative Policy Analysis,vol.5,no.1(2003),pp.29-38.,杨、彭等考察了中国老年群体对政府的社会福利责任的态度Yang,K.,Peng,H. & Chen,J.,“Chinese SeniorsAttitudes towards Government Responsibility for Social Welfare: Self-interest,Collectivism Orientation and Regional Disparities”,International Journal of Social Welfare,vol.28,no.2(2019),pp.208-216.。

近年来,已有学者不满足于“政府观”的政府职能单一取向测量,转向多维度测量。如舒尔茨(Schulz)等人从政府组织形态及其运作的角度测量政府观,其中,组织形态涉及人们对民主政府的态度,政府运作则关注民众对腐败行为的容忍度。Schulz W.,Ainley J., etc.,Young Peoples Views of Government, Peaceful Coexistence, and Diversity in Five Latin American Countries,Cham:Springer Nature Switzerland AG,2018,pp.27-37.但遗憾的是,其测量维度虽有拓展,但仍缺乏应有的系统性,如政府是否应向民众负责、决策过程是否应吸纳民众参与等更为关键的指标,现有研究仍未纳入并给出有效测量。

总之,作为耳熟能详的“政府观”概念,在政治科学研究中一直缺乏必要的操作化处理,其界定与测量至今仍缺失必要的讨论,缺乏人所公认、可接受的量表,进而,导致实证分析结果各异,难以形成必要的共识。更为突出的是,当下的测量多基于某一侧面,鲜有与我国治理体系和治理能力现代化直接关联的政府权力规制或政府决策等方面的民众取向调查,缺乏针对我国民众的系统测量,因而难以对“我国民众政府观到底处于一种什么样的状态”给出合理的答案与系统解释。

二、民众政府观的概念界定

民众政府观的概念界定,应当回到政治文化场景,结合中国情境,合理界定其“种差”,把握其内涵结构。

政治文化,经典的定义莫过于阿尔蒙德和维巴,“当谈一个社会的政治文化的时候,我们指的是被内化(Internalized)于该社会成员的认知、情感和评价之中的政治体系”。加布里埃尔·A·阿尔蒙德、西德尼·维伯:《公民文化——五个国家的政治态度和民主制》,张明澎译,商务印书馆2014年版(2015年重印),第13页。政治文化本质上关注的是人们的政治取向,属于价值观。据此,我们认为,民众的政府观反映的是人们对理想政府类型的价值选择,其“邻近的属”应为“价值倾向”。如此,泛泛的对于政府的“看法”就转变为明确的“价值倾向”,“邻近的属”发生了改变。也就是说,原初用于政治人物、思想家或理论流派观点解读的政府观,就被转化为政治文化分析概念。在这一概念转换过程中,它被附加了新的内容,获得了新意,Sartori,G., “Concept Misformation in Comparative Politics”,American Political Science Review,vol.64,no.4(1970),pp.1033-1053.转变为反映普通民众如何界定其心目中理想政府形态的概念,即大众对理想政府类型的价值取向。该界定也契合近代以来的“观念”本义,表达了人们对事物和价值的理想类型的认知,Williams,R.,Keywords:A Vocabulary of Culture and Society,New York:Oxford University Press,1985,p.152.具有明确的方向性。金观涛、刘青峰:《观念史研究:中国现代重要政治术语的形成》,法律出版社2010年版,第3-5页。这个具有新意的“政府观”也因此与原有的“政府观”不仅有了指代对象(政治精英到普通民众)上的差别,更有“邻近的属”(看法或认知等相对中性的词汇变为具有明确方向的价值取向)上的区别。

借鉴洛克的政府分析框架,本文将民众政府观的内涵结构限定在组建方式、职能与权限、责任以及决策方式四要素上。就政治文化视角而言,罗森邦以为,政治文化的本质应界定为政治秩序中核心要素的价值取向,而人们对政府机构的取向则是最为核心的要素。这一取向包括两个基本面向:政权取向、对政府输入和输出的取向。前者指一个人对所处社会中政府机构(如符号、官员和制度规则)的评价与反应,后者指的是个体对于各种政策需求(输入)和政府决策(输出)的取向,也包括他对决策程序的认知。罗森邦:《政治文化》,陈鸿瑜译,桂冠图书股份有限公司1984版,第5页。显然,他的二维结构仍过于笼统,应做进一步拆分,我们将其界定为四维结构,即:民众对于政府的组建方式、职能与权限、责任以及决策方式四个面向的价值取向。

不过,就日常经验而言,民众对于政府的价值取向总是离不开“德性”期待,德性往往是他们评判“好政府”的重要标准,正像他们对公务人员的德能勤绩廉要求一样。然而,我们却并不主张将此类德性取向纳为民众政府观的基本维度,因为德性是民众对于“好政府”的底线尺度和普遍性期待,难以体现变异性进而体察民众的内在价值取向之异同。也就是说,德能勤绩廉虽合于民众的习惯表达与期待,但作为近于一致的价值取向与需求,并不适合作为“政府观”的测量维度。

总之,我们以为,民众政府观反映的是人们对政府组建方式、职能与权限、责任以及决策方式四个维度的系统性价值取向。其中,政府组建方式取向,是指人们倾向于以何种方式组建政府;政府职能与权限取向反映的是人们在政府权力无限与有限、职能大与小等之间的价值取舍;政府责任取向关注的是人们关于政府是否应当向民众负责以及违责应如何处理的价值选择;决策方式取向表明民众是倾向于政府在决策中应当鼓励民众参与还是拒斥民众参与。四个维度的划分,涵盖了民眾与政府的互动,涉及政府权力的产生、规范、目的与吸纳,且指向了合法、有限、责任与开放等价值,相对全面地涵盖政府观分析的基本要素,如表1所示。重要的是,这四个维度的划分,也表明了民众政府观是一个可操作化的概念,即根据所涉政府的功能与价值而设定相应的测量指标。

三、测量思路

(一)民众政府观的测量参照

测量民众政府观,指标设计固然重要,但参照体系的选定也不可或缺。如果不了解一个概念的参照体系,即不清楚这个概念何为好或坏,测量也就无从谈起。因此,概念的测量应清楚其光谱的两端,也就是,肯定性的一端与否定性的一端。加里·戈茨:《概念界定:关于测量、个案和理论的讨论》,尹继武译,重庆大学出版社2014年版,第20页。就民众政府观的概念本身来说,它反映的是民众对政府组建方式、职能与权限、责任以及决策方式等四个维度的系统性价值取向,隐含着人们对理想政府类型的肯定。欲知民众政府观四个维度的肯定性一端,我们便需要清楚现代社会追求一个什么样的政府。

显然,这是一项充满争议且极为困难的工作。不过,抛开具体的方案之争,基本的共识还是存在的。如今,几乎没有国家会否认其发展目标在于人本身的成长,这也是传统国家与现代国家的重要分水岭。一个能称之为现代的政府,必然是一个促进人之解放或自由全面发展的政府;Davis,T.J., “Good Governance as a Foundation for Sustainable Human Development in Sub-Saharan Africa”,Third World Quarterly,vol.38,no.3(2017),pp.636-654.其主要特征包括腐败零容忍、权力受限、尊重自由、有效民主等,Meyer,M.,Liberal Democracy:Prosperity through Freedom,Cham:Springer,2020,pp.63-67.也有研究者认为其特征还应包括有效与负责的机构、促进发展、尊重法治、确保民众的决策参与权等。Davis,T.J., “Good Governance as a Foundation for Sustainable Human Development in Sub-Saharan Africa”,Third World Quarterly,vol.38,no.3(2017),pp.636-654.理論上讲,民主、权力有限、责任、民众参与可谓当下理想政府的通用标准,它们分别对应于政府组建方式、职能与权限、责任以及决策方式等维度。聚焦到我国实践上,民主、权力有限、责任、民众参与同样是国家治理体系和治理能力现代化的内在要求。对此,党的十九大报告多有论述,如“扩大人民有序政治参与,保证人民依法实行民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督”“健全依法决策机制,构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制”“加强协商民主制度建设,形成完整的制度程序和参与实践,保证人民在日常政治生活中有广泛持续深入参与的权利”“转变政府职能,深化简政放权,创新监管方式,增强政府公信力和执行力,建设人民满意的服务型政府”等。因此,无论是理论论证还是我国政治实践,民主、权力有限、责任、民众参与均构成了当下社会理想政府的标准。

总之,民主、权力有限、责任、民众参与分别对应于政府组建方式、职能与权限、责任以及决策方式维度。它们构成了民众政府观四个维度的肯定性一端,提供了测量的基本参照:契合相应维度标准的要求表明民众在这个维度上的取向是现代性的,反之为传统的。

(二)测量指标的选取

戈茨曾提出了一个概念操作化的三层次框架方法加里·戈茨:《概念界定:关于测量、个案和理论的讨论》,尹继武译,重庆大学出版社2014年版,第18-35页。,其中,第一层次是基本层,在本研究中为民众政府观;第二层次为维度层次,是概念本体论的体现,政府组建方式、职能与权限、责任以及决策方式等四维度是民众政府观的第二层次;第三层次就是具体的指标层次,也是接下来要讨论的部分。如何设计指标,戈茨提出了一个“疾病——症状”模型:疾病是症状的“因”,症状是疾病的“果”与指示。根据二者的逻辑,指标设计重在由第二层次推导出相应可观测的“症状”。基于该模型,本节分别论述民众政府观各维度测量的外显特征。

1.政府组建方式取向测量

政府组建方式取向实则反映的是人们关于政府权力来源的价值取向。历史来看,政府权力来源的论证主要有二:君权神授与人民主权。刘练军:《作为政治修辞的天赋人权》,《南京师范大学学报》(社会科学版),2020年第5期。无论基于何种理论的政治修辞,现实的政府都是由人来执掌的。作为生物的人,谁都难逃生死。所以,在现实政治中,政府权力交接不可避免;而且,政府权力可否实现顺利交接,往往关系到政权的稳定与否。这样,在现实政治运作中,政府组建方式取向主要表现为人们倾向于以何种方式来完成政府权力的周期性交接。血统继承、政变、选举等是历史上常见的政府组建方式。郭华榕:《君主权力的继承与获取——欧洲政治历史的一种要害》,《云南民族大学学报》(哲学社会科学版),2016年第2期。其中,血统继承与选举分别代表了传统与现代两种稳定的政府权力交接形态。特别是现代政治实践中,选举更是其基石,作为人民主权的制度性表达,体现着当代政府组建的“源头控制”。刘俊杰:《社会主义协商民主与选举民主的关系探究》,《贵州社会科学》,2020年第9期。一般而言,外显的态度评估更应直接询问人们对某些事物的态度。艾肯:《态度与行为:理论、测量与研究》,中国轻工业出版社2008年版,第22页。该原则的方法论启示在于,测量民众的政府组建方式取向,更应从被人们所熟知的其外在显著特征入手(其余三个维度的测量亦是如此)。综合以上考虑,以选举和人民主权为参照,本研究从政府首长的产生方式和政府权力归属两个方面设定民众政府组建方式取向的测量指标。

2.政府职能与权限取向测量

政府职能与权限取向反映的是人们在政府权力无限与有限、职能大与小等之间的价值取舍。此界定表明了政府职能与权限取向测量的三个基本“症状”:一是人们倾向于政府权力有边界还是无边界,即政府权力边界取向;二是人们是赞同全能主义政府还是职能有限的政府,即政府职能取向;三是政府权力内部是否存在制约,即政府权力内部结构取向。

如何测量政府权力边界取向,世界正义项目(WJP)开发的“世界法治指数”为此提供了参考。在该指数中,“政府权力在基本法中被界定”“政府权力受立法机关有效限制”等7组题目描述了“有限政府权力”的“症状”。张保生、郑飞:《世界法治指数对中国法治评估的借鉴意义》,《法制与社会发展》,2013年第6期。借鉴其测量,本研究亦从民众是否倾向于政府应总是在法律框架内活动来测量他们的政府权力边界取向。

政府职能取向测量,借鉴RoG模块并结合我国“全能主义”传统,本研究选择较为贴合我国实际的经济、社会事务作为政府职能取向测量的外显指标。这些经济、社会事务主要包括经济监管、社会组织管理、媒体监管等,测量的重点是人们是否倾向于政府应积极介入社会经济事务,即主张“大政府”还是“小政府”。

政府内部权力结构取向,从我国政府权力监督的实践特征来设计相应指标。国家权力内部的监督,包括党、立法、行政内部、司法等方面的监督。监督体系的这些制度设计,提供了政府內部权力结构取向的外显特征。围绕民众是否支持这些监督体系,本研究设计了民众政府权力取向的测量指标。

3.政府责任取向测量

政府责任取向包含两个基本方面:一是关于“政府应对谁负责”的价值选择,涉及民众和政府应该是一种什么样的关系;二是“政府未能有效履责时应该怎么办”的价值认知,反映的是民众是否应追责政府的取向。前者,本研究称之为“政府与民众关系取向”次维度,后者称之为“民众追责政府取向”次维度。

人类社会从古代走向现代的一个基本转变是从服从中解脱、政府及法律从目的蜕化为工具,皮埃尔·马南:《人之城》,闫素伟译,商务印书馆2018年版,第48-52页。与之相应的政府角色扮演也由传统的家长支配马克斯·韦伯:《支配社会学》,康乐、简惠美译,广西师范大学出版社2010年版(2015年重印),第102-119页。转向服务民众的责任制政府弗朗西斯·福山:《政治秩序的起源:从前人类时代到法国大革命》,毛俊杰译,广西师范大学出版社2014年版(2018年重印),第289-290页。。换言之,现代性政府的责任外显特征应是:向人民负责,做人民的公仆;当政府不能履责时,民众能够合法地追究政府的责任。卜广庆、韩璞庚:《责任政府:基于四维命题的重新审视》,《贵州社会科学》,2020年第5期。因此,对于政府责任取向的测量,本研究围绕这两点设计相应的测量指标。

4.政府决策方式取向测量

政府决策方式取向,指的是民众倾向于政府以何种方式来制定公共政策。历史从专制进入程序性民主并不意味着终结。在后物质主义文化兴起的背景下,民众不再满足于几年一度的程序性民主。罗纳德·英格尔哈特:《现代化与后现代化:43个国家的文化、经济与政治变迁》,严挺译,社会科学文献出版社2013年版,第六章、第十章。他们不甘于被动选民角色,努力争取成为一个新公民,追求民主范围的拓展,强调参与权利的重要性。Cherniavsky,E.,Neocitizenship Political Culture after Democracy,New York:New York University Press,2017,pp.181-184.近年来,一种新的、凸显民众参与的协商民主,引起广泛关注。在多元背景下,它使民主更趋向实质内涵。乔亚舒·科恩:《民主与自由》,[美]约·埃尔斯特主编:《协商民主:挑战与反思》,周艳辉译,中央编译出版社2009年版,第186页。

与之相应的是,新的政府模式相应吸纳了这种更广泛的民主要求,在制度设计上日益扩大决策中的公民参与性。重要的是,政府不仅要扩充制度化参与渠道,更应有效回应民众诉求。俞可平:《论国家治理现代化》,社会科学文献出版社2015年修订版,第29-31页。

民众参与决策无疑为现代政府决策的理想特征。由此,政府决策方式取向维度相关指标的设计应聚焦于人们是否倾向于这样一种政府:它鼓励民众参与到政府决策过程中来。

以上各维度的测量指标见表2。

四、数据与方法

本研究的数据来自“中国公民政治价值观调查”数据库(Chinese Political Values Survey,简称CPVS2016),由南京大学肖唐镖教授团队设计与调查完成。调查地按立意方式选择,即在国内东部、中部和西部地区,以其大力推动民主治理而见长为原则,选择无锡市江阴市、阜阳市颍州区、广州市增城区、成都市武侯区的4个治理创新活跃村社,再按“最大相似性原则”,在其近处选择1个各方面状况相近、但未开展创新活动的村社作为配对的调查对象。其中,颍州区的创新样本村因其创新活动是在村内由居民自愿选择是否参与,因此,我们便以此为标准,将村民分为2个群体,分别抽取100个样本。这些样本是以当地年满18周岁居民为整体样本框,按系统抽样方法选取,团队教师与研究生采用入户面访的方式进行调查。调查时间分四个节点,分别是2016年的7月、8月、12月以及2017年的1月,最后取得803个有效样本。其中,被访者的平均年龄是4904岁,受教育年限是820年,女性被访者占519%,男性占491%。

在民众政府观概念界定的基础上,我们借鉴学界相关测量,结合我国民众的语言习惯,设计了30个题项用以测量民众政府观,备选项均按照李克特四分制量表设置。在分析过程中,本文使用多重插补对缺失值进行了插补,迭代25次;分析过程中,题项的赋值统一进行了调整,值越大表示观念越现代。

我们将使用项目分析、探索性因子分析、信度分析以及验证性因子分析等量化方法,探索指标设计的合理性。具体而言,本研究采取“三步走”方式测量:首先,对每个维度的题项进行项目分析,删除不合适的题项,对量表进行纯化;其次,对每个维度保留的题项进行探索性因子分析和信度分析,进一步提纯;再次,使用验证性因子分析对纯化后的量表进行检验。与此分析步骤相适应的是,本研究将数据库按照调查时序选取两组:其中一组是2016年7月、8月采集的江阴、阜阳两地四社区400个样本的数据,用于项目分析和探索性因子分析;另一组是2017年1月份采集的成都两社区200个样本,用于验证性因子分析。

五、量表开发与验证

(一)分维度的项目分析

因本量表是根据民众政府观每个维度的外显特征来选取测量指标的,因此,为了更好地纯化各维度诸题项对该维度的测量,本研究采取维度项目分析的方式进行。首先进行项目分析的维度是政府组建方式取向维度,分析结果如表3所示。一般而言,项目分析指标保留的标准是:题项高低分组的独立样本t检验具有显著性(此时t值又称为决断值或CR值),题项(或校正题目)与总分相关系数在0.3以上;删除该题项后的内部一致性系数(Cronbanchs α)低于原量表的内部一致性系数。邱皓政:《量化研究与统计分析——SPSS(PASW)数据分析范例解析》,重庆大学出版社2013年版(2018年重印),第314-315页。依据这些指标,政府组建方式取向维度内保留的题项分别是“D1.2”“D1.3”“D1.4”“D1.5”,它们属于政府首长产生方式取向次维度的题项,而政府权力归属取向次维度的所有题项均须删除,说明这个维度的题项设置不尽合理。

2.高低分组的方法是取极端的27%,下同。

接下来,本研究继续对政府职能与权限取向维度的题项进行项目分析,结果如表4所示。按照前述题项保留的标准,D9.6与F5.6两题因校正题项与总分相關系数小于0.3而被删除;D10.2因题项高低分组的独立样本t检验不具有显著性、校正题项与总分相关的系数小于0.3以及题项删除后的α值大于本维度的α值(α=0.651)等原因而被删除;C3.5、C3.6、C3.7与F6.8等四题因校正题项与总分相关系数小于0.3以及题项删除后的α值大于本维度的α值而被删除。它们被删除的可能原因在于政府内部权力结构次维度的测量偏重的是民众关于政府内部之间的权力制衡,而本问卷中的监督题项多是监督部门对被监督部门的单向监督,因而它们对这个次维度不能构成有效测量,是故此子维度在未来需作进一步调整以突出权力制衡色彩。

政府责任取向维度内的四个题项同样采取项目分析的方法进行纯化,结果如表5所示。观察该表可知,政府责任取向维度内的四个题项均符合项目分析中题项保留的标准,因此,它们在这一环节的分析中得以保留。

政府决策方式取向维度内四个题项的项目分析结果如表6所示。根据表6输出的结果,C3.3的校正题项与总分相关性系数小于0.3以及题项删除后的α值大于维度信度,未符合项目保留的标准而被删除。这样,政策决策方式维度内可以保留的题项有三,分别是C6.3、C6.9以及C6.10。

(二)基于探索性因子与信度分析的量表纯化

在项目分析的基础上,本研究接下来将会对每个维度内保留的题项进行探索性因子和信度分析,进一步纯化量表。

政府组建方式取向维度经项目分析,可保留的题项有四:D1.2、D1.3、D1.4和D1.5。经探索性因子分析,它们可归纳为一个公共因子,各题项的共同度均在0.5以上,因子载荷也都在0.7以上;且KMO=0.680,Bartlett球形检验P﹤0.001,累计方差贡献率为62.893%,探索性因子分析结果可接受。此外,这四个题项的信度分析结果也可以接受,为0.801,表明它们的内部一致性较好。总体而言,政府组建方式取向维度内保留的四个题项,可用于测量该维度。

在政府职能与权限取向内,经项目分析后,保留的题项共有8个。将它们纳入探索性因子分析后发现,“C4.5应统一监督和管理老百姓的宗教信仰”题项因共同度偏低(0.388,小于0.4)而被剔除。剩余的7个题项再次纳入探索性因子分析,结果如表7所示。7个题项的共同度均高于0.4,符合要求,KMO检验和Bartlett球形检验也符合要求。它们可以分为两个次维度,其中,C4.2、C4.3、C4.4和C6.13同属于一个次维度,为“政府职能次维度”;D10.1、F5.7和F5.17可归为一个维度,称之为“政府权力边界次维度”,题项的分属基本和原初设计相似。只不过,政府内部权力结构次维度的测量题项在项目分析中多数题项被删除,而保留的D10.1也归入了政府权力边界次维度。此外,就信度分析来看,结果大体可以接受,本维度与政府职能次维度的信度均在0.7以上,但政府权力边界次维度的信度低于0.6,内部一致性较差,是故本研究删除了这一次维度,仅保留了政府职能取向次维度的四个题项。该次维度之所以被删除的原因可能在于:题项设计中混杂了党和政府,将其“打包处理”。尽管在我们的日常用语中党和政府是混合的,在学理上却有严格的区分,前者是通过争取执政而实现某种政治纲领的组织,后者是某一政治系统中的公权力组织。数据上的内部一致性较差,一定程度上表明了在被访者观念中是对二者有区隔的。

在政府责任取向维度中,本次量表构建仅设定了问责取向次维度的题项,共四个题项,它们经项目分析均得以保留。这组题项纳入探索性因子分析后发现,各题项的共同度均在0.4以上,KMO值为0.711,Bartlett球形检验P近似为0,累计方差贡献率为49.141%,大体符合要求,因子分析结果有效,这些题项可提炼出一个维度,该维度的信度约为0.651,可以接受。由此可见,C6.1、C6.5、C6.6和D8.7可用于问责取向次维度的测量。

在政府决策取向维度内,C3.3、C6.3、C6.9和C6.10等题项经项目分析后,删除了C3.3题项;剩余三个题项纳入了探索性因子分析。探索性因子分析结果显示,它们的共同度均在0.6以上,因子载荷都在0.8以上,可提炼出一个公共因子;其KMO值为0.683,Bartlett球形检验P近似为0,分析结果可接受。这三个题项的信度Cronbachα约等于0.744,内部一致性较好。因此,C6.3、C6.9和C6.10三个题项可以用于测量民众的政府决策取向。

(三)民众政府观的验证性因子分析

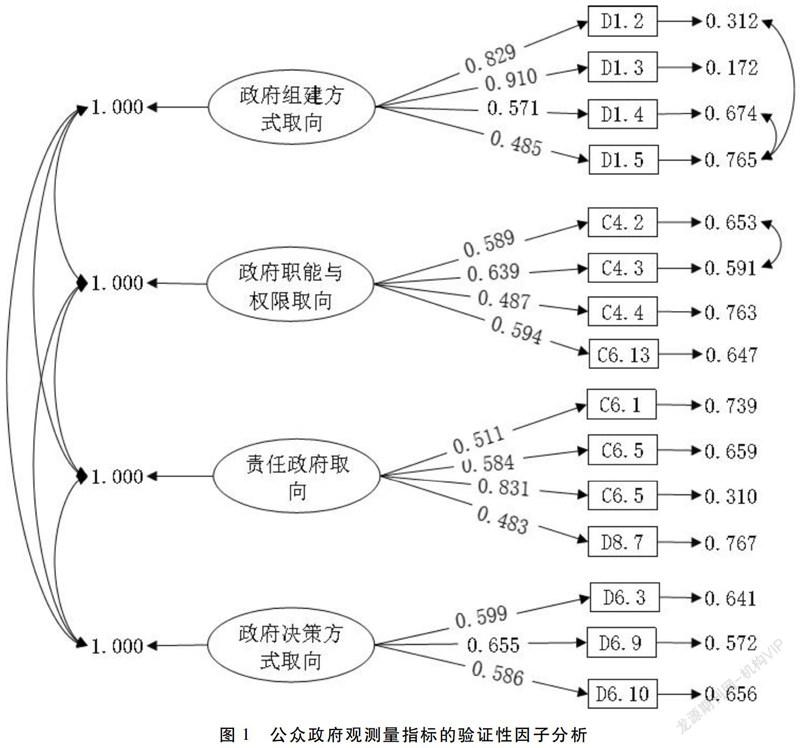

经过以上项目、探索性因子和信度分析,保留下来的测量指标共有15项。为进一步验证公众政府观量表的合理性,本研究将对它们进行验证性因子分析(CFA)。据表8可知,初始模型的拟合效果不理想。依据模型修正指数(Modification Indices,MI),本研究允许D1.2与D1.5、D1.5与D1.4、C4.2与C4.3等条目的残差相关。模型修正后的各项指数符合统计要求,模型可分析。

模型的标准化估计值模型图见图1所示,标准化的因子载荷均在0.32-0.95之间且具有显著性(P<0.001),结果可接受。邱皓政、林碧芳:《结构方程模型的原理与应用》,中国轻工业出版社2009年版,第101页。也就是说,经过项目分析、探索性因子分析和信度分析而纯化后的量表得到了验证。

(四)最终确定的民众政府观测量指标

通过项目分析、探索性因子分析、信度分析以及验证性因子分析,本研究最终确定了民众政府观的测量指标,四个维度共计15项测量指标,如表9所示。

六、结论

本文基于国际学界的既有研究、结合我国情境,进一步厘清和界定“政府观”概念,并在此基础上设计了相关测量指标,利用问卷数据,综合使用项目分析、探索性因子、信度分析与验证性因子分析等方法进行量表开发与验证。

作为一个政治文化领域内的概念,民众政府观指的是人们对政府组建方式、职能与权限、责任以及决策方式四个维度的系统性价值取向。这是一个多维度的高阶概念。本研究以戈茨的三层次框架法为指标设计思路,通过理论论证与我国实践梳理,结构化分析了民众政府观的测量参照。其中,政府组建方式取向重点考察人们是否倾向于以选举的方式组建政府以及“人民主权”;政府职能与权限取向侧重考察民众对政府权力有无边界、政府职能大或小、内部权力结构是否应监督与制约等方面的倾向性选择;政府责任取向注重考察民众是否认为政府应为民众负责以及他们可以合法地追责政府;政府决策取向关注点在于民众是否认为他们应当参与政府决策过程。根据这些维度的外显特征,我们设计了30道题项开展调查。经项目分析、探索性因子分析和信度分析,本研究删除了涉及三个次维度15个题项,剩余的15个题项分属政府组建方式、政府职能与权限、政府责任、政府决策四个维度,且每个维度不再继续细分次维度。验证性因子分析结果,保留的15个题项的量表较为合理。民众政府观量表的开发与验证,为继续这一主题的实证研究提供了一个较好的测量工具(表9),有助于我国民众政府观实证研究的深化。后续,我们将以此量表工具,借助系统性数据,探讨我国民众政府观的总体特征、类型变迁及其影响机制等问题。

作为学界对政府观量表的首次探索,本研究无疑还存在若干不足,有待同道努力加以修订和完善。如,在政府责任取向方面,现有量表未能考察民众是否认为政府应为民众负责,政府组建方式取向维度中的政府权力归属、政府职能与权限取向内的政府内部权力结构、政府权力边界等方面的指标设计不够合理而被剔除,未能对它们展开有效测量。一些指标未能区分党和政府(这也是部分题项被废除的可能原因),而这种区分对我们在政治观念比较中深化民众政府观的认知都是非常有助益的。针对这些问题,除了补足缺失指标外,题项被剔除的次维度的测量应当进一步合理限定其外显特征,凸显权力归属、权力制约、权力边界的核心要求,进而以民众常用语言表达并指标化。

(责任编辑:徐东涛)