利用水下机器人实施小学人工智能教育的实践研究

邱莉

【摘 要】国务院印发的《新一代人工智能发展规划》提出在中小学阶段设置人工智能课程。人工智能属于交叉学科,具有明显的技术特征,专业知识较难,基础教育阶段开设人工智能教育难度较大,教学案例较少,如何让人工智能教育在学校真正落地实施是亟需解决的问题。本文立足区域人工智能教育现状,将人工智能技术以水下机器人为载体呈现,依托区域环境,立足社会现实问题,对利用水下机器人促进小學人工智能教育的必要性、意义价值和策略进行重点阐述,以期对中小学人工智能教育提供一个切实可行的教学范例。

【关键词】水下机器人;人工智能教育;区域水环境;水文化

【中图分类号】G434 【文献标识码】A

【论文编号】1671-7384(2021)012-062-04

机器人作为承载、运用、体现人工智能技术的有效媒介,能够帮助学生认识理解人工智能知识。但机器人教育不等于人工智能教育,两者属于不同的技术领域。简单来说,机器人是一种能够半自主或者全自主工作的仿人机械装置,人工智能是一种研究和开发用于模拟、延伸与扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的技术科学。我们可以把机器人作为人工智能的载体,而人工智能是机器人的“大脑”和“血液”,能够帮助机器人像人一样思考和运动。

当前,部分学校错误地将机器人教学与人工智能教育混为一谈。在课堂中,沿袭传统的讲练结合或封闭式任务教学法,以简单搭建组装为教学任务,学生按照设定步骤完成机器人制作即可,连编程教学都弱化,仅让学生按照书本或教师板书体验完成。还有些学校的机器人教学单纯与竞赛挂钩,专门聘请校外培训机构人员对学生进行赛事辅导,部分校外培训机构的机器人产品、课程缺乏科学规范,直接导致了机器人教育过于功利化,机器人竞赛不公平、不公正。

本研究立足上述问题,尝试以水下机器人作为推进区域小学人工智能教育的手段,结合区域环境特色,以解决社会现实问题为目标,制定融合人工智能技术的水下机器人教学内容,形成人工智能教育与教学融合方案,提升学生人工智能素养——人工智能鉴赏能力、理解能力和运用能力。

实施小学人工智能教育的必要性

从水环境中探寻“水文化”,创建优质校地共育模式。中华民族缘水而生,依水而存,因水而兴。距今3600年前的甲骨文中就有“水文”两字,足见水文化是中华文化和中华民族精神的重要组成部分。莲石湖是永定河城市段最大的湖,是石景山区重要的利民工程。前期调研发现,石景山区水务管理部门对莲石湖有较大的水资源勘测需求和水文化——“河长制”教育宣传任务。笔者受托以上部门,以解决上述需求为目标,构建水下机器人特色实践课程。我们组织学生利用水下机器人开展水体勘测,号召学生学习认识莲石湖地理生态、文史哲、“河长制”等知识,形成学生参与社会生产、承担社会责任、提升自我价值的有效途径。

从“海洋强国”梦中汲取教育的力量,厚植爱国主义情怀。目前,海洋科技创新能力缺乏仍然是制约我国海洋强国战略的关键因素。水下机器人作为探索、利用海洋的重要手段,在海洋资源探测、利用乃至未来高科技海洋战场中都具有不可替代的作用。现阶段,我国基础教育阶段水下机器人教育还未开展,还没有形成课程。笔者认为,应该积极利用环境资源构建水下机器人创新实践活动,引导孩子认识水下科技,全力培养未来海洋科技人才;在活动中号召学生认识区域生态文明建设规划,理解国家战略利益,正确认识个人与国家利益的关系,以强国之志鼓舞学生,以爱国之心感染学生,帮助学生从小树立用科技报答家乡、报效祖国的意识,厚植爱国主义情怀。

紧追人工智能发展趋势,打造水下科技教育特色。在过去70多年,水下机器人与人工智能共同走过了曲折漫长的发展历程。目前,我国尚未出台中小学人工智能课程国家标准,中小学人工智能课程体系不完善,急需可落地实施的课程方案。21世纪是信息社会,又是海洋时代,人工智能推动着水下机器人不断向前发展。故笔者认为,水下机器人可以作为体现人工智能技术,实施人工智能教育教学的有效手段,帮助学生正确认识人工智能,提高人工智能素养,打造区域水下科技教育特色。

实施小学人工智能教育的意义和价值

本研究依托区域地理环境,结合相关职能部门需求,以水下机器人作为承载、运用、体现人工智能技术的有效媒介,探索人工智能与中小学教育教学的融合方式,形成科学、规范、实践性强的本土化人工智能特色课程。

(1)学术价值。弥补了中小学水下机器人课程开发相关研究的不足,补充和丰富了中小学人工智能课程体系研究,为后续人工智能课程开发、教学方法改进、实施途径拓展提供一定理论基础和研究借鉴。

(2)应用价值。为中小学开展水下机器人教育、人工智能教育提供课程方案;依托区域环境特色,从实际问题出发,建立本土化的人工智能课程,创新本土化校地共育模式,形成学生利用人工智能技术解决现实问题、参与社会生产、承担社会责任、提升自我价值的有效途径。以“水载科技”“科技助水”的教育理念激发学生人工智能学习兴趣,为培养具有中国传统水文化底蕴,扎实的人工智能知识基础,具备发展潜力,富有创新意识和立志于科学报国的预备性人才提供策略和模式。为北京母亲河——永定河水文化教育提供课程方案,实现永定河育人价值;响应海洋科技强国战略号召,促进海洋科技启蒙,提高水下科技在中小学教育中的地位,增强中小学海洋强国意识,形成培养海洋科技人才的有效途径。

实施小学人工智能教育的策略

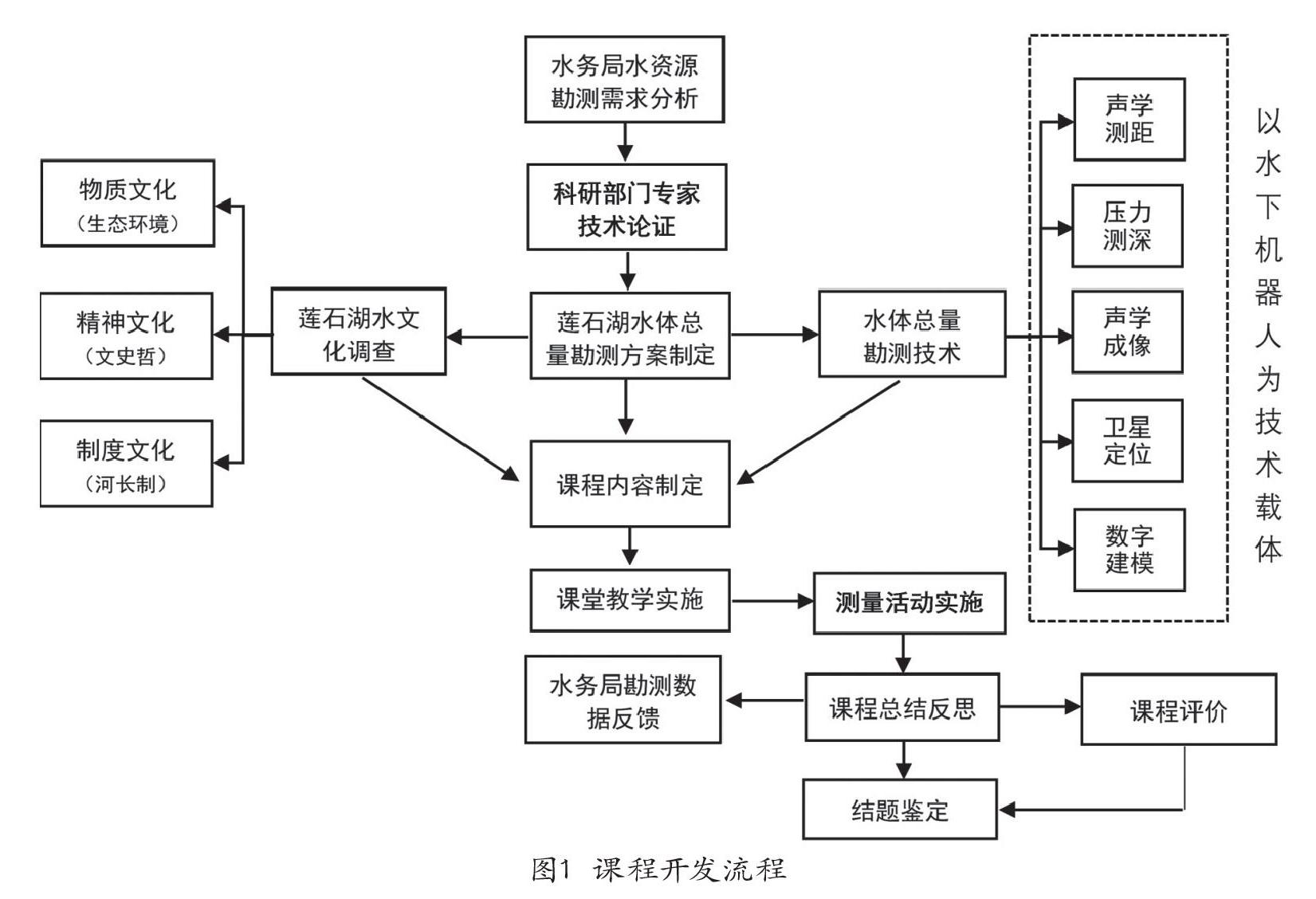

本研究以现代教育技术理论为指导,运用系统论和建构主义理论来构建促进小学人工智能教育的水下机器人综合实践课程。小学新课改的理念以及核心素养的培养贯穿于研究过程当中,路线实施研究力求兼具校内教学和校外实践,构建全过程全方位的综合实践教学方案(图1)。

1.课程开发实施策略

课程开发从水务水资源勘测需求出发,结合技术调查,设计开发利用水下机器人开展莲石湖水体总量测量活动方案;请科研部门水下技术专家论证水下机器人测量水体总量方案的科学性、可行性;制定、讲授有关测量活动的教学内容;实地开展利用水下机器人测量莲石湖水体总量实践活动;测量莲石湖水体轮廓、深度、高度,完成数字建模及水体总量计算;将莲石湖水体勘测数据结果反馈至区水务管理部门评价;学生形成活动报告、莲石湖水文化作品创作;学生完成学习项目报告。具体流程如图2所示。

2.课程内容策略

模块一:此模块以水下机器人制作的知识技能学习为主,形式以校内课堂教授为主,教学内容包含水下机器人知识技能学习、人工智能知识技能学习等。教学过程融合了劳技、物理、数学、工程、美术等多学科知识,一方面提升学生人工智能的鉴赏、理解能力,另一方面提升学生综合应用多学科知识解决现实问题的能力,全面提升核心素养。

模块二:此模块课程内容以水下机器人、人工智能技术应用与实践为主,形式以校外综合实践为主——利用水下机器人开展水体总量勘测活动。学生完成模块一的学习,走出课堂,学习运用人工智能技术解决现实生活问题。学生在真实环境中成长、锻炼,将书本知识运用到社会实践之中,提升综合运用各学科知识认识、分析和解决现实问题的能力,从而全面促进核心素养的提升。

模块三:此模块为课程延伸内容——水文化探寻与思想政治教育。本研究的水文化是指区内湖泊水体承载的文化形态。其主要包括三種:物质形态,即水环境、水工程、水工具等;精神形态,即水承载的文史哲精神;制度形态,如“河长制”等。本模块围绕水文化的三种形式展开,引导学生在水文化探寻的过程中寻根觅源,增强文化自信,从小树立保护水源、回馈家乡的意识;从水的制度文化中了解国家有关水资源保护的规划、法规、基本国策等,形成关心国家政策、服从国家利益、服务国家发展的大局观,厚植爱国主义情怀。

3.课程实施过程中遇到的问题

本课程内容从构建到实施历时三个学期,最终完成莲石湖水域主库区水体总量测量。整个过程遇到的问题与困难较多。

前期水下机器人搭建学习中遇到很多问题,如机器人结构缺乏科学性,浮力配重不科学;学生第一次设计制作用于水下测量作业的机器人,主体框架PCV管防水密封处理不到位,导致机器人需要定时上岸控水。后期校外实际测量实践中,机器人在真实水环境下作业时同样遇到很多问题。如在游泳池的静态水中调试过的水下机器人进入实际湖水后,面对水流风速、水藻植被、垃圾障碍等干扰因素,需要诸多改进;由于人力物力有限,我们在测量点选取上采用间隔30米的选点方式规划了377个点位,无法覆盖整个湖域所有细小点面,对测量结果造成一定误差;由于经费受限,无法购买使用精准度更高的测量设备,一定程度上影响了测量数据的精准性等。

为方便实施,本次课程最终选定区域内紧邻莲石湖水域的某小学开展,小学生由于知识储备有限,在设计制作水下机器人的时候难度较大,未来计划在现有的课程基础上,向区域内的中学推进,期望取得更好的教学实践成果。此外,课程将制定更加具有科学性的实践方案,多次分季节、分水位测量环石景山水域水体总量,形成不同时期、不同水位的有效数据对比,提供更精确的测量结果,帮助水务管理部门最终在莲石湖湖心设立水位标杆,明确标注水位。未来计划在本区域其他水域开展相同的水资源勘测活动,并加入更多有意义的实践活动,如打捞湖里垃圾、测量水体水质、检测湖内物种多样性等活动,让学生有更多学习实践成长的机会。

本次课程成果受到了区水务管理部门、科研部门、教育职能部门的认可。未来我们将继续依托区域环境,利用水下机器人构建人工智能特色课程,提升本区域学生的人工智能素养。在培训中不断地实践、研讨、修改、完善,形成完整的课程体系,为人工智能教育在小学落地实施提供可参考的教学案例和创新实践课程,期望为中小学人工智能教育略尽微薄之力。

参考文献

张坤颖,张家年. 人工智能教育应用与研究中的新区、误区、盲区与禁区[J]. 远程教育杂志,2017,35(5): 54-63.

张国民,张剑平. 我国基础教育中机器人教育的现状与对策研究[J]. 现代教育技术,2008(5): 92-94.

朱光辉. 人工智能在基础教育中的创新应用[J].物联网技术,2020(3): 55-57.

张津玮. 中小学机器人教育困境路径探寻[J]. 软件导刊(教育技术),2019,18(9): 11-12.

黄琰,李岩,俞建成等. AUV智能化现状与发展趋势[J]. 机器人,2020,42(2): 215-231.