秸秆还田下水稻丰产与甲烷减排的技术模式

张 俊 邓艾兴 尚子吟 唐志伟 严圣吉 张卫建

(1中国农业科学院作物科学研究所,100081,北京;2中国农业科学院农业农村碳达峰碳中和研究中心,100081,北京)

水稻是亚洲第一、世界第二大口粮作物,稻田是全球第二大温室气体甲烷(CH4)的主要排放源之一,其CH4排放约占全球人为CH4排放的20%[1]。水稻丰产稳产和稻田 CH4减排直接关系到世界粮食安全和全球气候变化减缓,是国内外学界、政界及社会广泛关注的重大科学问题。2019年我国水稻总产居世界第一,超过2.1亿t,占全球水稻总产的21.9%;水稻播种面积近0.3亿hm2,占全球水稻播种面积的 15.6%,仅次于印度[2]。因此,我国水稻产量变化和CH4排放一直被世界关注,2021年4月18日《中美应对气候危机联合声明》中将CH4等非CO2温室气体减排纳入减缓气候变化的八大行动之中[3];2021年11月由美国和欧盟牵头,在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会(UNFCCC COP26)上,108个国家组建“全球甲烷承诺”(Global Methane Pledge),承诺到2030年前CH4排放降至2020年的70%[4]。在此次会议上,中美双方于2021年11月11日签订了《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》,共同承诺创新激励机制,促进农业CH4减排,其中稻田CH4减排是重点领域[5]。

水稻是我国第一大口粮作物,稻田CH4排放占我国农业碳排放总量的22%以上[6]。因此,水稻丰产与 CH4减排不仅是国家粮食安全战略和农业绿色高质量发展的战略需求,也是国家碳达峰与碳中和的战略要求,是体现我国提高国家自主贡献的具体举措之一。随着我国稻田作物产量水平的不断提升以及农村居民生活条件的不断改善,稻田秸秆利用问题日益突出[7]。事实上,作物秸秆作为土壤肥力培育和碳汇功能提升最有效的材料,稻田秸秆还田日益受到重视。研究[8-9]表明,秸秆还田有利于提高土壤有机质,且还田年限越长,增产作用越明显。但是在传统淹水耕作下,大量秸秆集中还田会产生不利于水稻根系生长的还原性有毒物质,以及导致全球变暖的温室气体 CH4排放增加[10]。前期研究[11-13]表明,秸秆还田下通过品种、耕作和栽培方式优化均可以有效减少稻田CH4排放,同时维持较高的水稻产量。为了协调稻田碳汇提升和水稻丰产减排,作者依托 “十三五”国家重点研发计划“稻作区土壤培肥与丰产增效耕作技术”项目,创建了秸秆好氧还田与水稻丰产减排种植技术模式,并进行了大面积示范应用,取得显著效果。为此,本文对该稻作模式的主要技术环节及综合效应进行总结,为其他类似区域提供技术参考。

1 丰产减排稻作新模式的综合效益及其技术原理

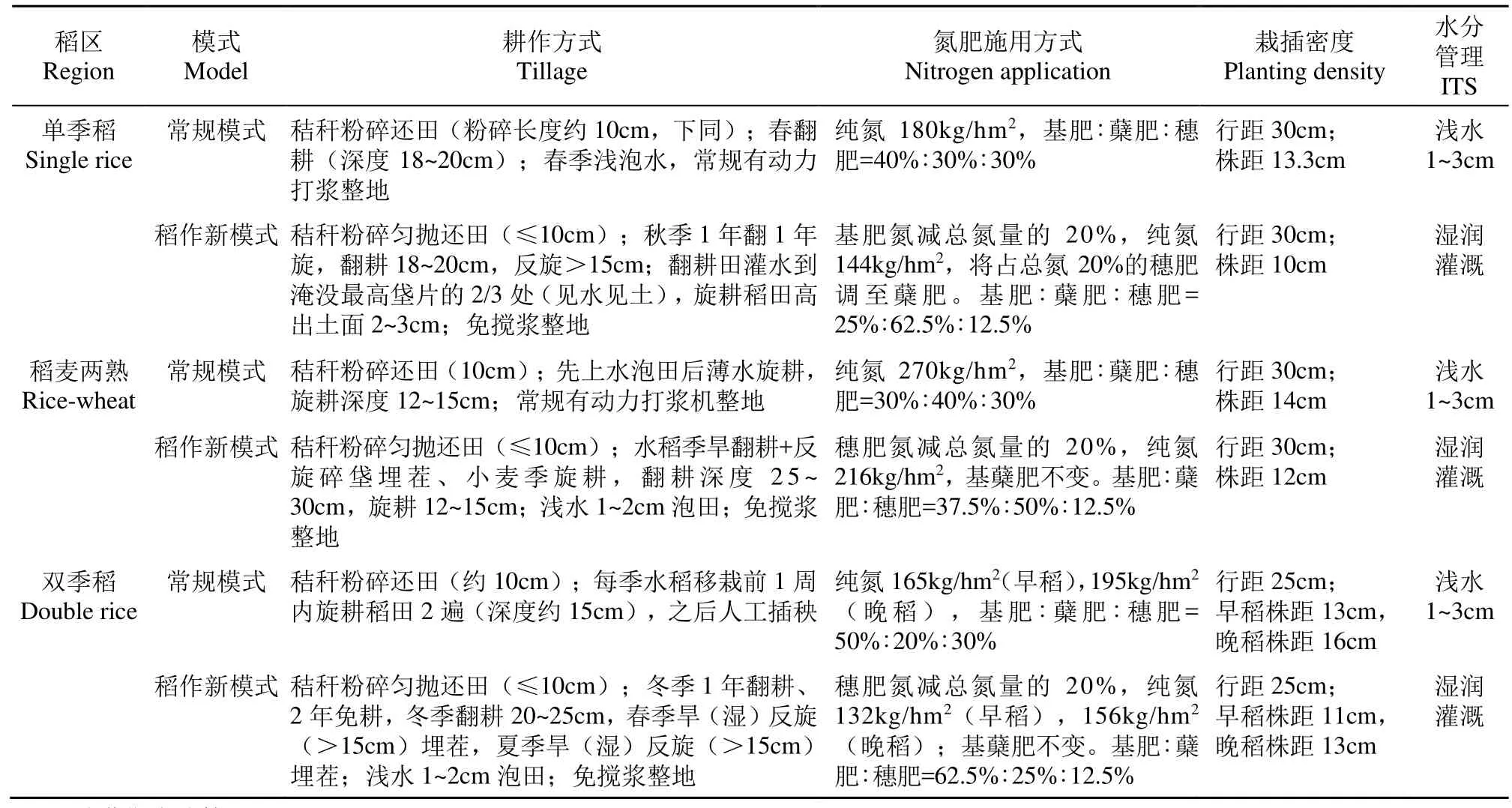

水稻丰产和 CH4减排的协同理论与技术是作者近20年来一直努力创新的领域,尤其是在“十三五”国家重点研发计划“稻作区土壤培肥与丰产增效耕作技术”项目的资助下,联合全国水稻主产区的 39家优势团队,开展了稻田秸秆好氧还田耕作、增密调氮控水增氧栽培和耕种肥一体化作业机具等关键技术研发,并针对我国南方双季稻区、长江流域水旱两熟区和东北一熟稻区的稻田生态环境和稻作技术特征,进行技术集成和示范推广。水稻主产区百亩示范方结果(表1和表2)显示,与秸秆厌氧还田的常规稻作模式相比,稻作新模式水稻单产提高 4.1%~8.8%,氮肥利用效率提高30.2%~36.0%,水稻净收益增加 8.3%~9.7%,稳粮增效增收效应显著。

表1 三大水稻主产区常规稻作模式和稻作新稻作模式技术要点Table 1 Key technical points of conventional model and optimized model in three main rice planting regions

表2 水稻主产区不同稻作模式下水稻产量、氮肥偏生产力和净收益比较Table 2 Comparison of rice yield, partial factor productivity of nitrogen and net income during rice growth duration of different models in main rice planting regions

对百亩示范方田间温室气体排放监测(表3)发现,稻作新模式与常规模式相比也表现出显著的综合减排效果。稻作新模式下,水稻季单位面积CH4排放量在 80.1~362.1kg/hm2,比常规模式减排31.7%~75.7%。氧化亚氮(N2O)排放有增有减,但模式间差异不显著,而且相对于 CH4排放来说,N2O排放只占稻田温室气体总排放的3.1%。因此,稻作新模式下水稻季温室气体总排放比常规模式下降31.5%~71.7%,减排效果显著。与此同时,稻作新模式的水稻产量略占优势(表2),且单位产量温室气体排放量仅为 0.25~0.54kg CO2-eq/kg,即单位水稻产量温室气体排放量比常规模式下降 34.4%~73.4%,水稻季温室气体排放强度也下降显著。

表3 水稻主产区不同稻作模式的温室气体排放差异Table 3 Differences of greenhouse gas emission of different models in main rice planting regions

与常规模式相比,稻作新模式通过秸秆切碎匀抛还田,提高了秸秆入土率和还田质量;通过改变泡田整地、高强度搅浆为旱耕或旱旋、免搅浆湿整地,改善土壤团粒结构和通透性,增加稻田耕层氧含量,促进耕层CH4氧化;通过增加栽插密度、调整氮肥用量和控水灌溉,促进水稻根系生长,增加根际泌氧量和CH4氧化,同时减少水稻生长前期还原性有毒、有害物质,保证构建高质量水稻群体,从而提高产量,最终实现水稻丰产和稻田CH4减排的协同。

2 丰产减排稻作新模式的技术要点与参数

2.1 选用高产低碳排放水稻品种,提高植株输氧能力

水稻是湿生植物,具有发达的通气组织,可以将空气中的氧气输送到地下根系,并分泌到稻田根际土壤中。不同的水稻品种和栽培措施下,植株的通气组织和输氧能力不同,这不仅影响根系活力进而影响水稻产量,也将影响土壤CH4氧化菌的氧化能力。因此,不同水稻品种不仅生产力差异显著,而且CH4排放也显著不同。通气组织强、根系活力壮、收获指数高的品种,不仅产量潜力高,而且CH4排放低[11,14]。因此,各稻区首先要结合种植制度和温光资源特征,选择通过国审(或省审)的收获指数高、茎秆强壮、根系发达、抗倒能力强并且生育期适宜、抗逆性强的优质丰产水稻品种。

2.2 前茬作物秸秆切碎匀抛,缓解秸秆对水稻播栽质量的影响

秸秆还田是改善土壤肥力和提升碳汇功能的主要措施。但是大量秸秆还田下,如果处理不当,可能导致后期稻田耕整和播栽质量不高,影响水稻产量。同时,秸秆成堆翻入土壤,也容易促进CH4产生。因此,前茬作物(水稻、小麦、油菜等)收获时,需采用带有秸秆切碎功能和抛撒装置的收获机(图1a)。作物收获时留茬高度≤15cm,秸秆切碎长度≤10cm,均匀覆盖地表。若留茬过高、秸秆切碎抛撒达不到要求,宜采用灭茬旋耕机进行一次灭茬作业。

图1 稻田秸秆好氧还田耕作作业示意图Fig.1 Diagram of tillage pattern for straw aerobic incorporation

2.3 旱耕湿整耕作,改善土壤通透性,增加耕层氧含量

前茬作物秸秆切碎匀抛后,根据田间墒情和种植季节要求,适时进行耕整地作业。由于传统淹水耕作模式下,作物秸秆处于厌氧环境,加上还田量大且气温高,不仅CH4排放高,而且秸秆集中腐解产生的大量还原性物质容易毒害水稻根系。为此,稻田需改水耕水旋为旱耕旱旋,改善耕层结构,提高土壤通透性,促进耕层增氧;若条件不允许时,也可以湿耕或湿旋(图1b)。同时,采用浅水泡田整地埋茬,可有效避免深水反复搅浆,不仅破坏耕层结构,而且产生很多残茬漂浮。对于不同的稻作区,耕作方式需因地制宜[15]。

2.3.1 旱耕或旱旋 秸秆还田后,东北一熟稻区可采取“1年翻 1年旋”轮耕整地方式,翻耕深度18~20cm,反旋深度>15cm。水旱两熟区可采取“水稻季翻耕+反旋碎垡埋茬、小麦季旋耕”的轮耕整地方式,夏粮收获后,进行旱耕或旱旋,翻耕深度25~30cm,旋耕深度 12~15cm。双季稻区可采取“冬季1年翻耕、2年免耕”的轮耕整地方式,冬季翻耕深度20~25cm,春季旱(湿)反旋(>15cm)埋茬,夏季旱(湿)反旋(>15cm)埋茬。

2.3.2 免搅浆湿整 水稻栽插前,东北翻耕稻田灌水到淹没最高垡片的2/3处(见水见土),泡田时间5~7d;东北旋耕稻田灌水深度高出土壤表面2~3cm,泡田时间 3~5d;南方旋耕整地后,浅水1~2cm泡田半天。浅水泡田后,进行免搅浆平整田面、压埋残茬,使田面无秸秆及根茬漂浮,确保田块四周平整一致。稻田旱整湿整可以保证秸秆还田后整地效果,改善土壤结构,提高耕层含氧量。

2.4 增密调氮控水栽培,促进根系,增强茎秆,增加根际氧含量

水稻植株和根系是氧气的主要通道,强壮的茎秆和强大的根系是增加水稻根际含氧量的基础。增加栽插密度,既可确保水稻群体,也可直接增加前期单位土壤面积的根量;秸秆还田下可调节水稻生长前、后期氮肥用量,通过降低秸秆还田的碳氮比来减轻根系与土壤微生物的养分竞争,促进根系生长;控水有利于增强根系活力和群体输氧量,增加茎秆强度,提高抗倒能力[16]。

2.4.1 缩株距增密度 在当地高产栽培基础上,缩小株距(或增加基本苗数),栽插密度提高 20%左右。通过提高密度,保苗扩根,保证群体数量,增加根系泌氧量(图2a)。

图2 水稻分蘖期(a)和灌浆初期(b)稻田控水状况Fig.2 Controlled irrigation in rice tillering stage (a) and early grain-filling stage (b)

2.4.2 调蘖肥减穗肥 秸秆还田下,以当地土壤微生物碳氮比为参照,调整水稻前期和后期氮肥施用比例,协调水稻与土壤微生物的养分竞争。各稻区氮肥运筹调整因地而异,东北一熟稻区减少基肥氮用量(减量为全生育期总氮量 20%),同时将穗肥中占总氮量20%的氮肥调至蘖肥;对于南方水旱两熟区,可减少穗肥氮用量(减量为全生育期总氮量20%);对于南方双季稻区,早稻和晚稻减少穗肥氮用量(减量为全生育期总氮量 20%),也可以冬季种植豆科绿肥,进行秸秆与绿肥混合还田。

2.4.3 沟畦配套控水 通过全生育期水分控制,促根壮秆,提高水稻群体质量,增加稻株输氧量。栽插后浅水护苗,缓苗后适时露田3~5d,增加土壤含氧量,促进根系生长;之后保持田面湿润,促进秧苗早发快长,增强水稻根系活力和泌氧能力,促进 CH4氧化;有效分蘖临界叶龄期前后看苗晒田,苗到不等时,时到不等苗;孕穗、扬花期浅水保花,齐穗后干湿交替;收获前7~10d断水。控水增氧促根,提高CH4氧化能力,实现CH4减排。对于直播田块,直播后至3叶1心期,田间以湿润为主,保持畦面无水,浅沟有水,做到田面不开裂不灌水,促使种芽快出苗,出全苗;分蘖期浅水和露田相结合,以减少还原性物质毒害,促进根系生长和CH4氧化[13]。

2.5 绿色病虫草害防控,降低下茬作物病虫草害发生率

病虫草防控要坚持“预防为主、绿色防控、综合防治”的原则,充分利用农业防治、生物防治和化学防治等措施进行统防统治[17]。苗期主要防治青枯病、立枯病、稻瘟病、稻蓟马、稻飞虱和潜叶蝇等病虫害;抽穗期主要防治纹枯病、稻曲病、稻瘟病、螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱和稻苞虫等病虫害。不同区域应根据田块的草害发生特点及当地植保部门病虫草害情报,及时除草和防治病虫害。

2.6 适时收获,秸秆粉碎高质量还田

水稻收获应在水稻蜡熟后期或完熟期进行,田里应提前排干积水,地表达到不陷脚的状态,收获时水稻籽粒含水率以 20%~25%为宜。选择带有秸秆切碎与抛撒装置的水稻联合收割机。收获的同时进行秸秆切碎,并均匀抛撒,水稻茎秆切碎长度约10cm,留茬高度约15cm[18]。对于双季稻区冬季种植绿肥的田块,可采取水稻留高茬套播绿肥的方式,留茬高度25~30cm,秸秆量少时也可适当降低留茬高度。

3 丰产减排稻作新模式应用的注意事项

3.1 前茬作物的病虫草害控制

如果前茬作物的病虫草害控制不到位甚至失控,可能导致还田秸秆携带过多的病源、虫源及草种,增加水稻季防控难度。因此,对于前茬病虫草害严重的田块,建议进行就地堆腐还田,或者离田无害化处理。

3.2 适时适墒抢耕

旱耕地作业前,需保证田间土壤含水量≤30%。整地前如遇连续降雨,需排净田面水,进行湿耕湿整。该技术在洼地或排水不畅田块的丰产减排效果可能会受影响,应根据实际情况进行技术调整。

3.3 增密调氮控水组合

秸秆好氧还田下,需要对水稻分蘖期控水,这可能影响水稻分蘖及群体形成。因此,在适度增密(20%)的基础上,要适当增加前期分蘖肥的氮肥施用,适当减少后期氮肥用量。同时,控水时期要结合沟畦配套,实现快速排水和灌水。多雨地区,在不施肥的季节,可以打开田块排水口,使排水口与田面齐平,实现及时自动排水。有效的灌排水管理需要配套的农田沟渠,应注意高标准生态稻田建设。

3.4 先小面积示范后规模化推广

任何一项新技术都存在一个学习过程,尤其是目前大多数农户还不太了解稻田 CH4排放及其减排技术。在推广应用中,要基于家庭农场或合作社等新型经营主体,建立低碳稻作示范基地,开设“田间课堂”,进行手把手的技术指导和多种媒体形式的宣传普及。在转换农户生产理念的基础上,提升他们对减排技术的认知和接受水平,循序渐进地扩大推广应用区域,确保技术指导到位,保障技术效果。

3.5 配套政策与激励机制

水稻丰产与稻田 CH4减排是国家粮食安全与碳中和的战略需求,尽管农民在应用新模式可以获得部分收益,但是也需要承担一定的风险,比如气候变化风险,尤其是灌水得不到保障的地区。另外,CH4减排后的社会效益也不能直接体现在水稻价格上,也将影响农民的积极性。因此,政府、企业及社会应建立补贴政策、减排基金和保险政策,激励水稻种植者积极参与CH4减排行动。

——以宁波市为例