伊拉克M油田Asmari组混积储层隔夹层特征及地质意义

伊 硕,王 龙,倪军娥,陈培元,李 晨,孙福亭

(1.中海油研究总院有限责任公司,北京 100028;2.中国海洋石油国际有限公司,北京 100028)

0 引 言

隔夹层研究在油田开发阶段对储层非均质性、剩余油分布及油水运动规律具有重要意义[1-2],尤其对依靠天然能量开采的边底水油藏的开发效果影响显著[3-5]。隔夹层形成和分布主要受控于沉积环境和后期成岩作用[6-7]。前人对隔夹层的研究多集中于陆相碎屑岩[8-10]和海相碳酸盐岩储层[11-12],而对岩性复杂的混合沉积储层鲜见报道;前人采用常规测井交会图法[13]和蛛网图法[14]等方法对隔夹层的响应特征进行定性识别,而对复杂混积储层的隔夹层的测井识别往往难度较大。尤其对大井距区域的复杂混积储层的隔夹层,定性研究方法难以满足混积储层中隔夹层识别和划分的需求。

伊拉克M油田Asmari油藏属典型碳酸盐岩-陆源碎屑岩混积型油藏,已进入中高含水期。由于岩性复杂、非均质强,Asmari油藏的开发面临着单井含水上升快、水淹状况不均、油水运动规律复杂等诸多问题。隔夹层对于抑制或延缓底水及次生底水的锥进具有良好效果[15],并对剩余油的控制作用显著。以伊拉克M油田Asmari油藏为例,结合岩心、测井及生产动态资料等开展混积储层隔夹层的识别及研究,优选敏感测井曲线,运用灰色关联理论[16-18]进行权重系数计算,得到“综合判别指标”对隔夹层进行定量识别和有效分类,并明确其空间展布规律和发育特征,进而为Asmari油藏的地质建模、水平井布井措施及开发方案编制提供地质依据。

1 区域地质特征

M油田位于伊拉克东南部、与伊朗交界处(图1),构造区划上位于扎格罗斯褶皱带迪兹富勒坳陷边缘,毗邻美索不达米亚前渊盆地[19],以NW-SE向的狭长背斜为特征[20],形成于新近纪扎格罗斯造山运动[21-22]。Asmari组B段是由白云岩、灰岩与砂泥岩互层构成的混合沉积,属渐新统阿基坦阶(图1),埋深3 010~3 200 m,笔者所在研究团队在前期工作中将Asmari-B油组分为4个小层,自下而上依次为B4、B3、B2和B1,4个小层厚度较为稳定,陆源碎屑来源于西南方向,属浅水三角洲-局限台地混合沉积体系[20]。油藏类型为具边底水、低幅度挤压背斜、中孔-中高渗混合沉积油藏,平面和纵向非均质性十分严重。

图1 研究区位置及地层发育简况Fig.1 Location of study area and stratigraphic column

2 隔夹层特征

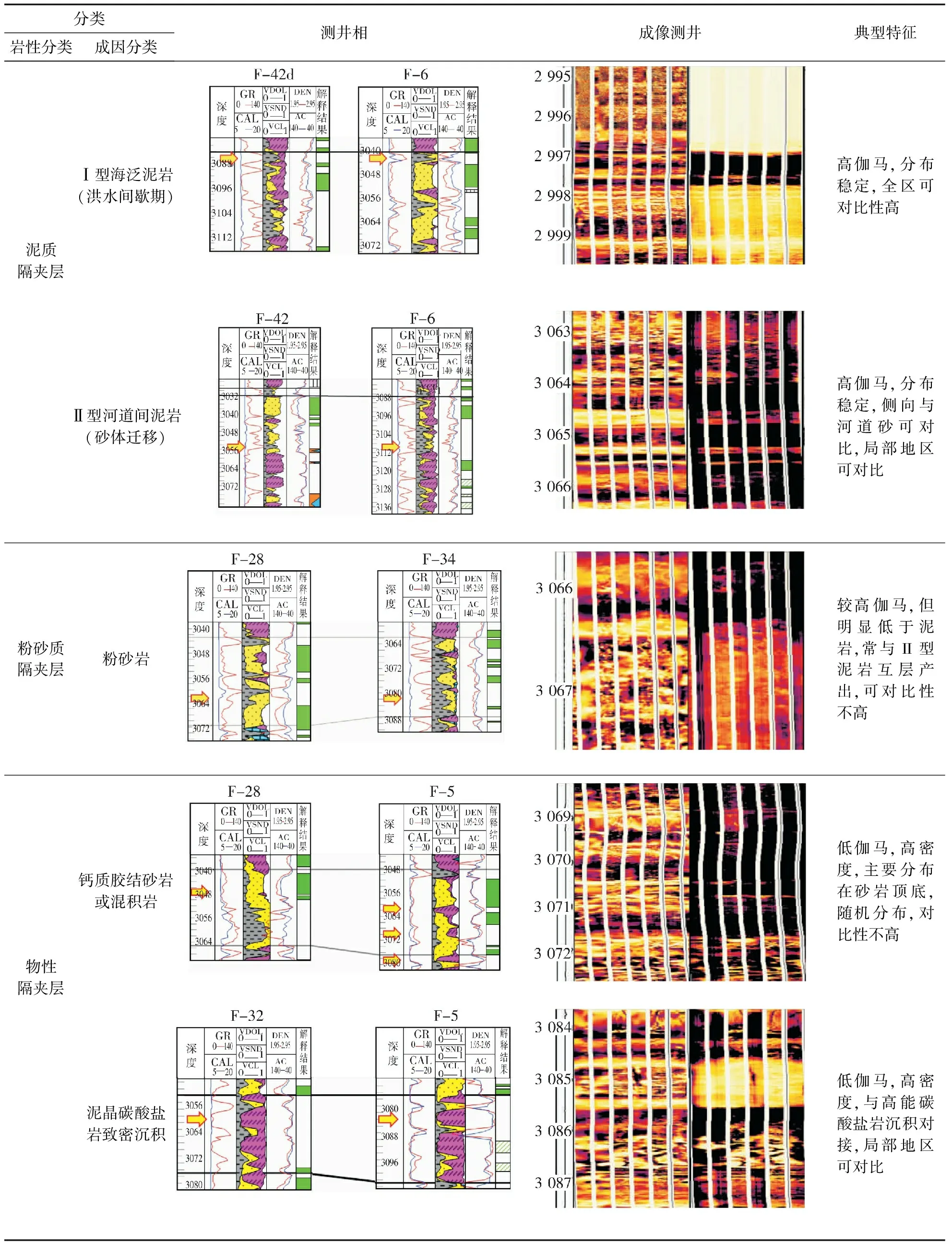

伊拉克M油田渐新统Asmari组B油组混合沉积储层中存在的隔夹层主要有3大类5小类:即泥质隔夹层(海泛暗色泥质夹层和河道间氧化色泥质夹层)、粉砂质隔夹层、物性隔夹层(钙质或混积夹层和细粒致密碳酸盐岩夹层)(图2)。

图2 各类隔夹层岩性、测井响应及岩心特征(F-28井)Fig.2 Lithology,logging response and core characteristics of interlayers(Well F-28)

泥质隔夹层包括Ⅰ型海泛暗色泥质隔夹层和Ⅱ型河道间氧化色泥质隔夹层。海泛暗色泥质夹层主要岩石类型为暗色泥岩、钙质泥岩,质地较纯,厚度介于0.4~3.7 m,平均为1.51 m,呈中厚层状,除个别含裂缝样品外,均无渗透性,不含油。该类泥质夹层形成于海平面上升时期(图3①),水体加深后由悬浮细粒沉积、保存而成[23]。此类隔夹层分布广泛且稳定,具有一定的连续性。河道间氧化色泥质夹层以褐红色、杂色泥岩为主,厚度介于1.1~6.4 m,平均为3.2 m,夹层主要以块状或厚层产出,偶见白色硬石膏斑块,主要是洪水末期河道边部溢岸沉积或因河道迁移而沉积的细粒沉积,由于气候干旱而呈氧化色(图3②)。泥质隔夹层自然伽马曲线高值且靠近泥岩基线,声波时差减小,密度增大,电阻率曲线低值,电测成像显示明显的黑色条带(表1)。

图3 隔夹层成因模式Fig.3 Genetic model of interlayer

表1 各类夹层测井特征综合表Table 1 Comprehensive logging characteristics of interlayers

粉砂质隔夹层主要由粒度较细的水下天然堤或远砂坝沉积组成(图3③),厚度介于0.9~4.2 m,平均为2.1 m。岩心观察粉砂质夹层由粉砂岩或含钙的粉砂岩组成,自然伽马增大,但明显低于泥岩基线,声波时差曲线减小,电测成像显示暗褐色带状,常与泥岩互层产出(表1)。

钙质或混积夹层主要由钙质胶结中砂岩/细砂岩或钙质砂岩、砂质云岩等混积岩组成。厚度介于0.6~4.3 m,平均为1.8 m。分布形态以条带状及不规则团块状为主,垂向具有一定的渗透性,极少数具一定含油产状。主要是由于交代、胶结等成岩作用形成的钙质胶结砂岩(图3④),或是由于沉积环境的缓慢变化导致碳酸盐岩和碎屑岩混合沉积而成的过渡岩性(图3⑤),主要分布在砂体边缘、与碳酸盐岩沉积或泥岩接触过渡部位。测井曲线表现为自然伽马曲线减小,声波时差曲线值减小,孔隙度曲线低值,电测图像颜色不均一,以暗橙色块状模式为主(表1)。

致密碳酸盐岩夹层主要由致密泥微晶碳酸盐岩、含生屑泥晶碳酸盐岩或含膏白云岩组成,厚度介于0.3~7.4 m,平均2.47 m。一般在某一低能沉积区均匀沉积,主要为一些原始沉积就很致密的碳酸盐岩沉积所致(图3⑥)。测井曲线表现为自然伽马低值,声波时差低值,电阻率高值,电测成像特征表现为橙色亮斑块状模式,图像表面不均一,在颜色亮度较高的背景上散布着高阻亮色斑点(表1)。

3 隔夹层的测井识别

由于受到岩心数量限制,越来越多的学者利用丰富的测井资料对隔夹层进行划分和识别[24-25],但在识别过程中常常出现评价结果相互交叉、不唯一的问题,为了综合各常规测井曲线对岩性判别的影响,运用灰色关联原理求取综合评价指数对隔夹层进行定量识别[26-27]。

3.1 优选隔夹层分类的敏感测井参数

运用交会图技术,对包括自然伽马(GR)、深测向电阻率(RD)、密度(DEN)、中子(CNL)、声波时差(AC)、光电截面指数(PE)等在内的测井曲线特征进行分析和对比,并结合岩心资料进行标定,发现自然伽马、声波时差、密度及电阻率等测井曲线对不同类型隔夹层的响应较为敏感(图4)。泥灰质隔夹层具有高伽马值和低电阻率值的特性,钙质隔夹层具有低声波时差值和高电阻率值的特性,最终剔除具有相关联关系的参数,在声波时差和密度曲线中取二者之一纳入选取自然伽马、深测向、声波时差及渗透率作为判别隔夹层类型的敏感测井参数,建立对各岩性隔夹层的测井响应样本集。

图4 测井曲线交会图定性识别隔夹层Fig.4 Qualitative identification of interlayers with crossplots of logging curves

3.2 参数权重系数及综合判别指标

运用灰色关联理论进行隔夹层判别,将对影响储层质量较大的渗透率确定为母因素,构成关联分析的母序列,其余测井曲线参数作为子序列。根据评价参数与隔夹层发育的关系分别进行处理,与隔夹层发育程度呈正相关关系的,用单个参数值除以本组参数的极大值;呈反相关的参数数值做倒数处理。采用均值化变换对原始数据进行无量纲化处理后,通过计算最终确定Asmari组隔夹层识别参数自然伽马、声波时差、深测向电阻率的权系数分别为0.4,0.32和0.28。

当隔夹层判别参数和这些参数的权系数已知时,就可以根据计算出的隔夹层判别综合指标(I_interlayer= 0.4×GR+0.32×AC+0.28×RD)来判断隔夹层类型。通过“拐点法”对综合判别指标进行划分,划分的类别与隔夹层类别对应关系较好(图5):I_interlayer≥60为泥质隔夹层;50≤I_interlayer<60为粉砂质隔夹层;40≤I_interlayer<50为钙质砂岩/混积隔夹层;I_interlayer≤40为致密碳酸盐岩隔夹层。

图5 伊拉克M油田Asmari组隔夹层分类阙值Fig.5 Threshold values of Asmari interlayer classification in M oilfield of Iraq

3.3 隔夹层识别及效果

将隔夹层识别数量、类型及厚度与岩心资料进行对比,同时利用测井综合成果解释的储层段进行验证。通过测井识别结果与岩心观察结果的对比分析可以看出,隔夹层类型及数量识别的符合率高于80%(图6(a))。测井识别结果与岩心观察结果对比发现厚度大的物性夹层识别匹配度较好,识别误差主要体现在个别薄层夹层处。

应用动态资料对隔夹层的隔挡作用进行验证,对不同隔夹层的有效隔夹层厚度进行确定。以F-28井3 050 m处的白云岩低渗透层为例,上下砂岩层相对于初始压力(F-6井,未生产井)压力衰减趋势不一致(图6(b)),表明中部物性夹层起到了一定隔挡作用,为致密碳酸盐岩夹层有效隔挡厚度的一个参考值,找出其最小值,作为各类型隔夹层的厚度下限值(表2)。

表2 动态资料验证的具备隔挡作用的隔夹层厚度下限Table 2 Lower limit of interlayer thickness with barrier function verified by dynamic data

从统计所得表2数据显示可知,识别误差存在的薄层夹层几乎都是不起明显隔挡作用的夹层,不影响布井措施及开发方案的制定,因而识别结果具有较强的实用性。

4 隔夹层空间展布特征

4.1 隔夹层的纵向分布特征

依据隔夹层综合判别指标,对区内44口非取心井进行单井隔夹层识别划分的基础上,依据对储层间夹层的成因解释,按照层位近似水平、邻近井岩性相似等原则进行连井对比(图7)。采用隔夹层发育厚度、隔夹层密度(隔夹层厚度占地层厚度的百分比)与隔夹层频率(单位地层厚度上隔夹层的层数)[28]来衡量研究区隔夹层的分布特征。根据统计结果(表3)综合分析发现隔夹层类型以泥质隔夹层与物性隔夹层为主,粉砂质隔夹层欠发育,其中泥质隔夹层主要分布在A、B油组及各小层之间,分布较为稳定,隔夹层分布频率较高。低渗透物性隔夹层基本集中在B2小层及B3小层上部,分布频率不高,但分布密度较大,说明物性隔夹层厚度较大但分布较为随机,连续性较差。粉砂质隔夹层的厚度及分布频率都很小,只在B1和B3小层局部分布。

图7 井间隔夹层对比剖面Fig.7 Profile of interval interlayer correlation

表3 不同类型隔夹层分布统计Table 3 Distribution of different types of interlayer

隔夹层的纵向分布与其所处的中长期基准面旋回有十分密切的联系[10]。目的层B油组由一个完整的长期基准面旋回组成,顶部由于地层抬升暴露剥蚀有部分缺失。在B油组油层剖面上(图7),自下而上隔夹层的发育频率由低到高。在中长期旋回上升早期,可容纳空间小,三角洲物源区供给能力强,导致细粒沉积相对较少,加之三角洲分流河道摆动与切割比较频繁,改造后的河道砂体呈现厚度较大、泥质含量较少的叠置样式,泥质隔夹层不发育;在中长期旋回上升中期,随着海平面及基准面上升,可容纳空间增大,物源供给衰减,盆地内细粒沉积物堆积增多,甚至出现了部分混合沉积,隔夹层主要以低能泥岩夹杂粉砂质泥岩及部分低渗透性混合沉积为主;在中长期旋回上升的晚期,可容纳空间达到最大,基本无物源注入,盆内以碳酸盐岩沉积为主,致密混合沉积及碳酸盐岩沉积形成分布零散的物性隔夹层,厚度较大,侧向延伸性较差,稳定性不好。

4.2 隔夹层的平面展布特征

在单类夹层等值线厚度分布的基础上,依据有效隔挡下限的取值范围(表2),选取不同类别夹层分布进行叠加得到各小层的有效夹层平面分布范围,隔夹层主要呈条带状或孤立的土豆状分布,空间展布较为零散(图8)。

图8 Asmari组隔夹层平面展布特征(以B1-3小层为例)Fig.8 Plane distribution characteristics of the interlayer in Asmari Formation(taking B1-3layer as an example)

受西南方向物源注入影响,在海平面逐渐上升,可容纳空间增大的过程中,三角洲沉积主要影响M油田中部及南部,在物源波及不到的东北部地区发育混积台地及局限台地沉积[29]。中部及南部距离物源相对较近,以三角洲前缘水下分流河道及水下分流间湾为主(图8),由于河流频繁改道,残留下仍可达到有效厚度的泥质隔夹层发育密度低,顺物源方向延伸分布,另有少量粉砂质低能沉积在水下天然堤或砂坝局部发育,分布趋势及分布范围取决于分流河道的迁移及分叉。三角洲环境中钙质砂岩夹层主要分布在河道砂体边缘,由后期成岩作用形成,展布范围较小。大片的混积岩夹层和致密碳酸盐岩夹层主要在远离物源区、物源供应衰减的东北部较发育。物性隔夹层具有数量差异大、厚度大、局部密集分布的特点,横向连续性差。

5 隔夹层对油水分布的影响

5.1 隔夹层对流体分布的影响

隔夹层分布控制着油水在油藏中的运动[30-31],M油田内Asmari油藏大部分主力油层均处于油水过渡带附近(图9),因而隔夹层对油水的控制更多地体现为油层下部隔夹层对含水率上升的影响。图9(a)中F-48井中由于厚层砂体与次生底水间的泥质夹层和物性夹层未达到有效厚度造成了底水锥进,同时造成连通的F-42井和F-32井中的砂体发生底部水淹。图9(b)为B2油组水淹平面分布图,B2油组作为非生产层却发生了不同程度的水淹。从图9(a)中可以看出,F-15井、F-42井和F-32井由于B2油组油层之下存在达到有效隔挡厚度的稳定隔夹层,由于遮挡作用阻止或延缓底水及次生底水向上突进,延缓了采油井的含水上升速率。而F-48井内B2油组与B3油组之间及B2油组内部隔夹层的封堵能力较差,不能阻止水体突进,使得B2油组普遍发生水淹,水淹储层厚度百分比达到100%。

图9 隔夹层与油水分布的关系(以B油组为例)Fig.9 Relationships between interlayer and oil-water distribution(taking B oil group as an example)注:水淹剖面图例同图6

5.2 隔夹层对剩余油分布的影响

以南北2个构造穹隆油气藏为主,主力产层B1、B3小层水淹为高渗砂岩边水突进,由于内部非均质性呈点状见水整体水淹模式,中部构造高部位较低渗储层及部分受隔夹层分隔的储层动用程度较低,可利用隔夹层对次生底水的有效隔挡,结合储层物性特征对B2、B3小层上部有效储层实施补开射孔措施,进而实现对剩余油的有效动用。以F-32井为例,由于B3、B4小层之间及B3小层内部隔夹层的有效隔挡,可对3 095~3 100 m段实施补孔措施,使得剩余油得到动用。

6 结 论

1)根据隔夹层的岩性、物性、规模及沉积特征,将研究区的隔夹层划分为5种类型:海泛暗色泥质隔夹层、河道间氧化色泥质隔夹层、粉砂质隔夹层、钙质/混积隔夹层及致密碳酸盐岩隔夹层。形成于海泛及河道迁移过程中的泥质隔夹层与局部连片的致密碳酸盐岩隔夹层为研究区最主要的隔夹层类型。

2)采用交会图及灰色关联理论,明确了划分各类隔夹层的综合指数,解决了非井控区隔夹层测井曲线识别过程中出现的结果相互交叉问题。并综合生产动态资料总结得到隔夹层类型的有效隔挡厚度下限。

3)隔夹层整体分布不均,发育较为零散,呈薄厚不等的不规则椭圆状、长条状。隔夹层分布主要受控于基准面旋回及沉积环境的变化。可容纳空间逐渐增加的过程中,隔夹层类型由泥质隔夹层向物性隔夹层过渡,且隔夹层的发育频率及密度也相应增加。其中泥质隔夹层在三角洲环境靠近西南物源方向的井区更为发育,物性隔夹层在东北部混积台地和开阔台地中更为发育。

4)达到有效遮挡厚度的非均质隔夹层可有效延缓底水突进、稳定油井含水量;同时造成部分井区形成“上水下油”的剩余油滞留区,可通过对有效储层实施补开射孔措施,实现对剩余油的有效动用。