天翻地覆慨而慷

——新中国成立以来山西经济社会发展历程回顾

□ 李劲民 李登超

1949年5月1日山西全境解放,标志着中国共产党领导的新民主主义革命在山西取得基本胜利。10月1日,北京天安门广场第一次升起五星红旗,中华人民共和国宣告成立,中国人民从此站起来了。新中国成立以来,山西经济社会发展历程大致可以划分为三个时期:一是社会主义革命和建设时期;二是改革开放和社会主义现代化建设新时期;三是中国特色社会主义进入新时代。

一、社会主义革命和建设时期(1949年~1978年)

从1949年10月1日新中国成立,到1978年12月18日党的十一届三中全会召开,是党领导山西人民进行社会主义革命和全面建设社会主义的历史时期。在这近30年的时间里,山西由一个贫穷落后的农业主导省份转变为三次产业协同发展的省份,初步建立了服务全国的能源重化工工业体系和国民经济体系,为我们在新的历史时期开创中国特色社会主义提供了宝贵经验和物质基础。

(一)国民经济恢复和从新民主主义到社会主义过渡时期(1949年~1956年)

国民经济恢复阶段(1949年~1952年)。解放之初,山西经济凋敝,满目疮痍,民不聊生。省委、省人民政府在1949年召开的省委第一次全委扩大会议上就确定了恢复发展工农业生产的任务,随后确定了三年内恢复国民经济的奋斗目标。各地通过采取在新区开展土地改革、没收官僚资本、国营工矿企业民主改革、经济秩序整顿、农业生产互助合作、经济领域的限制与反限制斗争等措施,全力恢复工农业生产。全省人民在三年时间内迅速医治了战争创伤,建立了社会经济良性发展的环境和秩序,国民经济得到恢复和发展。1952年底全省工农业生产达到历史最高水平,总产值达到29.3亿元,比1949年增长66.6%;1949年山西的工业总产值为2.07亿元,1952年增加到5.47亿元,增幅为164.3%;1952年我省主要工业品产量大大超越1949年,如原煤产量从267万吨上升到994万吨,钢产量从1.22万吨上升到9.22万吨,第二产业就业人数从1949年的28.4万人上升到1952年的42.7万人,增长50%。

“一五”计划的制定和实施阶段。党在过渡时期总路线公布后,山西开始了大规模的社会主义工业化建设。国家“一五”计划确定,把山西逐步建设成为围绕包头钢铁基地的一个重工业区,将太原、大同两市建设成为新兴的工业城市。期间,前苏联援建我国的156项重点工程,在山西落地的有15项,占全国实际施工项目总数的10%,国家在山西投资的重点项目也有30多项。“一五”计划期间,山西优先发展基础工业和国防工业,重点集中力量进行基本建设,新建和扩建了一批大中型煤炭、机械、电力、化工、冶金等工矿企业,初步建立和奠定了重工业区的基础。1957年,全省工业总产值达到14.84亿元,比1952年增长184.3%,平均每年增长23.2%。“一五”时期,全省粮食总产量年均40.14亿公斤,比1952年的38.4亿公斤增长4.5%。与恢复时期的农业总产值平均19.48亿元相比较增长26.8%。工农业总产值中,1952年至1957年,农业所占的比重由78.6%下降到58.3%,轻工业从8.52%上升到11.11%,重工业从12.93%上升到30.57%。这些经济建设成就的取得,为山西社会主义工业化奠定了初步基础,为社会主义建设积累了宝贵的经验。

社会主义改造的基本完成和社会主义经济制度的建立。1953年山西开始对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造,到1956年全民所有制和劳动群众集体所有制这两种形式在山西国民经济中居于绝对统治地位,标志着山西在经济制度上由新民主主义向社会主义过渡任务的完成和社会主义经济制度的确立。这是新中国成立后山西历史发展的一个重要里程碑,是党领导山西人民进行社会主义革命取得的伟大胜利。

(二)社会主义建设在探索中的良好开端和曲折发展(1956年~1965年)

这一时期的10年是我省开始全面建设社会主义的10年,我省社会主义建设取得了无可否认的巨大成就。全省教育、卫生、新闻出版、文学艺术、体育等事业的发展尤为可观,许多方面的骨干力量、典型做法和成功经验大部分也是这个期间培养和积累起来的。

全国著名劳动模范,1至13届全国人大代表申纪兰

丰收图(1965年)

1958年开始实行第二个五年计划,提出了在综合平稳中稳步前进的经济建设方针。对“大跃进”运动和“人民公社化”运动给山西经济社会发展带来的不利因素进行了整顿和调整,山西整个国民经济的困难局面开始扭转,农业生产也出现了持续增长的良好局面。在此其间省内建设了一批中型的骨干企业,炼铁、炼钢、煤炭、化肥和水泥等都有所增长。1949年,全省耕地有效灌溉面积仅有379.1万亩,占总耕地面积的6.1%,人均不足3分,农田灌溉条件十分落后。此后,我省把防治水患、兴修水利、发展农业生产放在十分重要的地位,长期投入大量资金,取得了明显成效。截至1978年,全省耕地有效灌溉面积达到1638.7万亩,比1949年增长3.3倍;占总耕地面积的比重为28.7%,比1949年提高22.6个百分点。1950年全省农业机械总动力仅为200千瓦,拥有大中型拖拉机6台。截至1978年,全省农业机械总动力达到462.9万千瓦,拥有大中型拖拉机24280台,拥有联合收割机30台,机耕、机播和机收面积分别为2749.0万亩、2527.8万亩和1031.9万亩。山西农村用电始于1953年,截至1957年,全省农村用电量仅占当年全省总用电量的0.05%。1978年全省农村用电量为12.3亿千瓦时,占全省全社会用电总量的11.5%。电力给广大农村和千家万户的生产与生活带来了极大的方便,改变了农业和农村面貌,提高了劳动生产效率,极大地促进了农村经济的繁荣。

“文化大革命”时期,由于动乱的冲击经济建设,我省工业产值大约损失了137亿元,国民经济出现较大的起伏。但是,在此期间我省根据党中央的决策部署进行了“大三线”、“小三线”建设,虽然是以战备为中心,但客观上初步改变了工业布局的不合理状况,在山西建成了一批以能源交通为基础、国防科技为重点、原材料工业与加工业相配套、科研与生产相结合的工业项目,建成一批重要的铁路、公路干线和支线,促进了山西内陆省份的经济和科技文化发展,为以后解决东西部经济发展差距奠定了一定的基础。另外,我省采取兴修水利、开展农田基本建设、培育推广良种、提倡科学种田等措施,较大幅度地提高了粮食生产水平和抵御自然灾害的能力。从“一五”时期到“四五”时期,社会总产值由16.77亿元增加到56.69亿元。全省总人口从1949年的1280.86万人增长到1976年的2398.05万人。

(三)走向伟大的历史转折时期(1976年~1978年)

粉碎“四人帮”反革命集团,结束了长达十年之久的“文化大革命”,为山西进入新的历史时期创造了条件。

据不完全统计,从1975年到1978年4年间,我省累计投入农田水利基本建设的劳力达1421万人;从1971年到1976年,每年新建的水库近百座。上世纪70年代末,全省新修的梯田达到772.38万亩,沟坝地223.36万亩,滩地145.8万亩,旱垣地610.48万亩,分别比50年代末增加492.38万亩、169.36万亩、99.8万亩和535.48万亩。截至1978年,全省水浇地面积增至1638.72万亩,比1966年增加323.72万亩。农田水利基本建设卓有成效的开展,促进了农业生产的发展。一大批农田水利基础设施至今仍然发挥着重要作用。

山西的社队企业产生于“大跃进”期间,主要分布在大中城市郊区和煤炭资源丰富的山区。在1976年到1978年期间,社队企业发展速度加快,取得了一定的成绩。截至1978年底,全省所有人民公社和近90%的生产大队新办了社队企业。1978年,全省社队企业总收入比1977年增长38%,比1975年翻了三番。社队企业的快速发展,给农村和农民增加了收入,给农业生产带来了很大的支持,从1976年到1978年的三年中,社队企业的利润直接使用于农业生产的就达3.5亿元。

二、改革开放和社会主义现代化建设新时期(党的十一届三中全会~2012年)

(一)伟大历史转折和中国特色社会主义的开创时期(1979年~1992年)

党的十一届三中全会召开后,我省实施了国民经济调整战略,出台了以缩短基本建设战线为主的调整方案。截至1982年,全省的调整工作取得明显成绩,国民经济严重比例失调的问题得到了较好的解决。在此期间,农村经济体制改革开始兴起,家庭联产承包责任制逐步建立,对农副产品购销价格开始进行改革。启动城市经济体制改革,扩大企业自主权,个体工商业得到恢复和初步发展。扩大了对外经济技术交流与合作。1980年5月20日,人民日报发表《尽快把山西建成强大的能源基地》的社论,指出山西有丰富的煤炭资源,又有比较好的重工业基础,具有大规模发展能源工业的条件,尽快把山西建成一个强大的能源基地,不仅对山西,而且对全国实现四个现代化都有重大意义。在第5个五年计划期间,全省基本建设投资完成73.95亿元,比“四五”期间增长29%。投资重点为煤炭、电力、重化工和交通运输。“六五”期间,全省固定资产投资总额达到265.4亿元,是历史上投资最多的五年。其中,能源建设投资占全省基本建设投资总额的比重由“五五”期间的33.2%上升到41.3%。“七五”期间,全省基本建设投资达到266.1亿元,比“六五”期间增长90.2%。1990年,全省工业总产值达到538.4亿元,比1985年增长62.5%,平均每年递增10.2%。“七五”期间有效地改变了交通严重落后的局面,建成了全省第一条运行万吨重载单元列车的大秦铁路,进行了南北同蒲铁路复线和电气化改造,开始建设五条地方铁路。1990年全省国民生产总值比1980年增长1.16倍,胜利实现了国民生产总值的第一个翻番,基本上解决了长期困扰全省广大农村的温饱问题。1991年我省提出了小康建设的任务。

(二)改革开放新阶段和把中国特色社会主义全面推向21世纪时期(1992年~2001年)

省委出台了《关于促进经济上新台阶的意见》,确定了“三个基础、四个重点”的经济发展战略。“三个基础”即基础农业、基础工业、基础设施,“四个重点”即挖煤、输电、引水、修路。万家寨引黄工程、太旧高速公路、阳城电厂等一批重点工程是这一时期山西重点工程的代表。在此期间,我省继续建立社会主义市场经济体制,深化国有企业的改革,全面推行三项制度改革,推进股份制和建立现代企业制度试点,国有企业改组改造和管理得到加强。深化农村经济体制改革,延长土地承包期和土地使用权流转制度开始建立,拍卖“四荒”使用权,推行股份合作制。1994年省委、省政府制定出台《山西省1994—2000年扶贫开发攻坚方案》,确定了总体扶贫目标。在这一时期,省委、省政府出台《关于加速发展民营经济的若干意见》,实行一系列鼓励个体私营经济发展的政策,全省个体私营经济得到较快的发展。截至1997年底,全省私营企业发展到2.14万个,比1992年增加近三倍。“八五”期间,全省国内生产总值年均增长10.1%,比“七五”时期提高4.2个百分点。太原飞机场和太原火车站改造、柳林电厂一期工程、山西水泥厂、山西大学图书馆等一批重点工程投入使用。

乌金滚滚

太原矿机厂生产的电牵引采煤机

1997年9月,省委提出了到2000年基本实现“三个基本”的奋斗目标,即到2000年,国有大中型企业基本走出困境,农村贫困人口基本解决温饱问题,全省农村基本实现小康。全省开展了“375”攻坚计划、“八七”扶贫攻坚计划、农村小康建设决战。1999年10月,省委作出了对全省经济结构进行战略性调整的重大决策,要求把经济工作的重心转移到经济结构调整上来。

(三)全面建设小康社会和把中国特色社会主义不断推向前进时期(2002年~2011年)

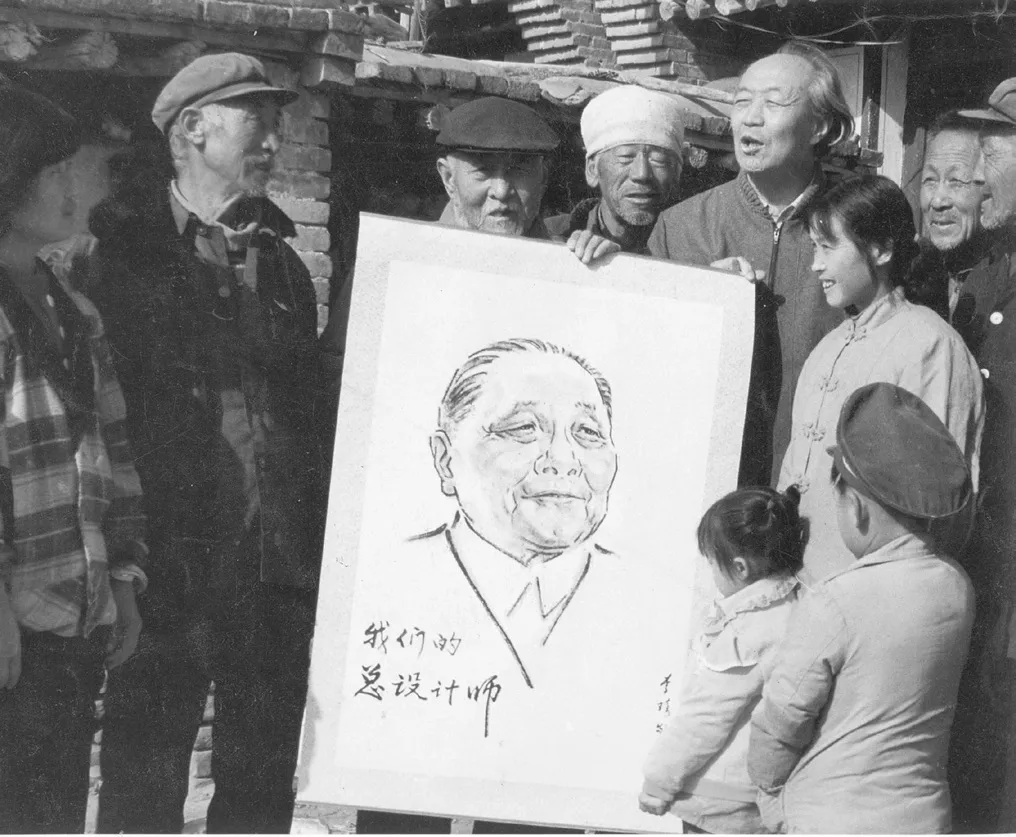

小平画像到农家

出关(1996)

雄姿(1998)

这一时期是我省胜利实现社会主义现代化建设第二步战略目标,开始实施第三步战略目标的关键时期。在此期间。省委出台了《关于贯彻党的十六大精神,全面建设小康社会的意见》《关于实施行业结构调整的意见》《山西省行业结构调整方案》等重要文件。全省上下高度关注“三农”问题,推进新农村建设,推进五大结构调整(产业结构、城乡结构、所有制结构、区域经济结构、就业结构)。经济结构调整要以发展潜力产品为切入点,要选择那些不仅具有战略带动性,而且成长性好、市场空间大、技术先进、附加值多、规模效益突出、符合国家产业政策的潜力产品。2004年,省委、省政府提出建设新型能源与工业基地的战略目标,继续推进基础设施建设,继续推进生态环境建设,大力发展循环经济,取缔土焦和改良焦。经过治理,全省环境质量污染程度稳中有降,11个重点城市空气质量二级以上天数的合计数由2002年的839天增加为2007年的3362天,增长三倍多。全省地表水质量劣五类水质断面由2000年的73.1%减少到2005年的62.1%,下降了11个点。2005年全省地区生产总值完成4100亿元,五年中年均增长13%。

这一期间,我省针对煤炭工业在体制、资源、安全环境的转产发展方面存在的深层次问题,开展了煤炭工业可持续发展政策措施试点,推进了煤矿企业兼并重组资源整合。截至2011年底,全省矿井由原来2600座减少到1530座,办矿主体由2200多个减少到130个。平均生产规模达到120万吨以上,30万吨以下的煤矿全部淘汰。保留矿井全部实现机械化开采,形成了4个亿吨级、3个5000万吨级的大型煤炭集团。

2010年12月,国务院批复设立“山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区”,我省成为全国第九个综合配套改革试验区,也是我国第一个全省域、全方位、系统性的国家级综合配套改革试验区。2012年,我省编制完成的“山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验总体方案”获国务院正式批复,省委、省政府召开转型综改试验区先行先试推进大会,标志着我省试验区建设进入全面实施阶段。

2010年,我省生产总值达到9088.1亿元,人均地区生产总值26249元,财政总收入完成1810.7亿元,分别是2005年的2.2倍、2.1倍、2.4倍。

三、中国特色社会主义进入新时代(2012年以来)

这一时期是山西省发展进程中极不寻常的一个时期,我省坚持稳中求进工作总基调,迎难而上,开拓进取,取得了改革开放和社会主义现代化建设的历史性成就,为全面建成小康社会奠定了坚实的基础。

9月12日,中国宝武太钢集团炼钢二厂转炉生产有序进行。太钢积极探索“低碳”生产工艺,通过对转炉底吹工艺进行技术改造,成功利用二氧化碳代替氩气,目前该公司转炉底吹二氧化碳代替氩气比例达到35.5%,有效降低了生产成本,减少碳排放。

“十二五”时期,全省地区生产总值由2010年的9088.1亿元,增长到2015年的12802.6亿元。2015年,全省人均地区生产总值35018元,比2010年的26249元增加8769元,按当年平价汇率计算为5624美元。一般公共预算收入从2010年的969.7亿元,增加到2015年的1642.2亿元,年均增长11%。全省一般公共预算支出从2010年的1931.4亿元,增加到2015年的3443.4亿元,年均增长12.3%。发展方式不断转变。2015年全省固定资产投资中,民间投资完成8353.3亿元。民间投资占固定资产投资的比重为60.7%,比2010年提高了十多个百分点。全省服务业在经济中的比重逐年持续攀升,2015年突破50%的大关,占GDP比重达到53%。旅游总收入由2010年的1083.5亿元上升到2015年的3447.5亿元,年均增长26%。在此期间,全省经济在经历了两年多的“断崖式下降”后从2016年下半年开始逐步走出困境,2017年上半年追平全国增速、迈入合理区间。“十三五”期间,2020年全省地区生产总值1.765万亿元,年均增长5.5%。我省持续深化供给侧结构性改革,有力推进“三去一降一补”,退出煤炭过剩产能1.57亿吨,煤炭先进产能占比达到68%。压减焦化、钢铁等落后过剩产能,关停煤电机组425.6万千瓦。退出僵尸企业238家。强化开发区转型主阵地主引擎作用,全面推开“三化三制”改革,全力打造转型综改示范区,开发区数量由26个增至88个,工业类开发区规划面积达到2881平方公里,占全省面积1.85%,工业增加值占全省比重达到35%。创造性实施“111”“1331”“136”创新工程,国家重点实验室、企业技术中心分别达到5个和31个,院士工作站达到114个,高新技术企业数量比2015年增长3.5倍。规上工业企业研发活动实现全覆盖。新一代半导体、手撕钢、高端碳纤维、高铁轮轴等一批关键技术和产品取得突破,信创、大数据、半导体等14个战略性新兴产业集群加快形成,战略性新兴产业增加值年均增长7.8%、快于规上工业3.2个百分点。国家农高区建设顺利推进,农产品精深加工十大产业集群加快发展。创建省级国家全域旅游示范区,获批4个5A级景区,“黄河、长城、太行”“游山西·读历史”等文旅品牌影响力持续扩大。各类市场主体达到283.5万户,规上工业企业数量增长40.4%、达到5400户。在这期间,我省能源革命综合改革试点扎实推进,电力体制改革领跑全国,风光发电装机规模进入全国前列,非常规天然气增储上产,年产量达到85.2亿立方米。承诺制改革、标准化改革、县域医疗卫生一体化改革经验全国推广。复制推广自贸区改革试点经验,开通大同、运城等航空口岸,太原武宿机场吞吐量最高突破1400万人次,太原国际邮件互换局、国际互联网数据专用通道开通运营,进出口总额年均增长10.5%。我省坚持精准方略,扎实推进易地扶贫搬迁、产业扶贫、生态扶贫、“三保险三救助”等,58个贫困县全部摘帽,7993个贫困村全部退出,329万贫困人口全部达到脱贫标准,历史性地消除绝对贫困和区域性整体贫困。扎实推进“两山七河一流域”生态修复治理,打好蓝天、碧水、净土保卫战,2020年全省优良天数比例达到71.9%,PM2.5平均浓度降到44微克/立方米,圆满完成国家下达的目标任务。构建“一主三副六市域中心”新型城镇化格局,打造太原都市区核心引擎,全省城镇化率达到60%以上。全省铁路运营里程增加926公里、达到6048公里,高速公路里程增加597公里、达到5744公里,完成“四好农村路”7.48万公里。大西高铁全线贯通,大张客专、郑太高铁开通运行,集大原高铁控制性工程开工,武宿机场改扩建总规获批、配套工程启动建设,太原地铁2号线通车、1号线开建,群众出行更加方便。

9月24日,在大同市牧同乳业有限公司酸奶包装流水线上,工人们正在检测产品。该公司作为我省最大的液态奶生产企业,聚力“大同好粮”品牌效应,形成了“公司+集体经济+奶农+服务”一体良性循环,以提高农业效益、推动乡村振兴。

回顾过去72年的历史,我省在农业基础建设、能源产业、重工业和国防工业、航天航空业、生态环境治理、民生社会事业等很多方面取得了巨大的成就,整体经济实力的提高有目共睹,社会主义建设的成就弥足珍贵。这些发展和进步都是在党的正确领导下取得的,是全省人民共同努力奋斗的结果,是我国社会主义制度具有巨大优越性的初步而有力的显示。