财政垂直失衡与产业升级——民生性支出和新型城镇化的链式中介效应

田 晖 和冰君

(中南大学商学院,长沙 410083)

引 言

2020年12月习近平主席在中央经济工作会议上强调,“立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线”。产业结构调整作为供给侧结构性改革中的重要任务,其升级目标的实现有赖于有为政府和有效市场的协同发力。有为政府作用的发挥除了依靠政府主动地 “服务性行为”转型,还囿于财政体系安排。自1994年财税体制改革以来,权责不匹配导致的财政垂直失衡成为影响地方政府 “有为能力”发挥的体制因素[1],从而对产业升级产生深远影响。那么目前的财政垂直失衡态势会对产业升级产生怎样的影响?以及财政垂直失衡又会通过何种渠道作用于产业升级?研究上述问题有助于明晰财政垂直失衡对产业升级的作用及传导路径,为中国深化财政体制改革以及促进我国产业升级建言献策,对经济高质量发展具有重要的现实意义。

1 文献综述

目前关于财政垂直失衡的研究,集中于两方面:(1)研究财政垂直失衡对经济发展的影响,包括经济的绿色发展、经济波动以及经济高质量提升等方面[2-4],并且研究结论差异显著。“不利说”认为,财政垂直失衡会形成财政支出扭曲、要素市场扭曲以及催生地方保护主义,由此导致的资源错配和囚徒困境不利于经济高质量发展[5,6];另外,财政垂直失衡下的 “财政兜底”政策,易使地方政府形成救济预期,降低财政绩效努力程度和自主应对经济冲击的能力,长期不利于经济发展[1]。“有利说”另辟蹊径,从 “存在即合理”出发考察财政垂直失衡,强调适度的财政垂直失衡在带来财政缺口的同时,会释放制度红利而刺激全要素生产率提高,从而对经济发展产生正向激励效果[7];(2)研究财政垂直失衡对政府行为的影响。部分学者发现财政垂直失衡加剧地方的财政压力,致使地方政府更加依赖土地财政,会助推土地财政扩张[8];当财政垂直失衡处于较高水平时,还会极大降低地方政府的税收努力程度[9];另有学者注意到财政垂直失衡会产生政府公共支出偏向,并以二者为对象展开研究[10,11];还有部分学者立足于财政分权,研究政府收入和支出分权对选举机会主义、创新效率的影响[12,13]。

现有关于产业升级影响因素的研究较为丰富,包括人力资本、金融发展、环境规制等[14-16],但聚焦财政体制对产业升级影响的研究多立足于财政分权,仅有极少数学者尝试探究财政垂直失衡对产业升级的作用[17],并且,在财政垂直失衡对产业升级作用渠道研究方面几近空白。

鉴于此,本文重新测度财政垂直失衡、产业升级指标,构建两个独立中介效应模型与一个链式中介效应模型展开研究,拓展产业升级影响因素研究视角,揭示 “财政垂直失衡→民生性支出→新型城镇化→产业升级”的链式中介渠道,丰富有关财政垂直失衡、产业升级的研究内容。

2 理论机制与假说

2.1 财政垂直失衡对产业升级的直接作用机制

财政垂直失衡增大了地方政府财政缺口压力,地方政府为满足支出需求,选择开辟预算外收入渠道——出让土地来增加财政收入,由此加剧了“土地财政”现象。在中国的GDP竞赛下,为较快实现地区经济发展以及扩大税基目的,地方政府更倾向于出租工业用地,此种 “工业用地偏向”为第二产业发展提供充足土地资源,但对服务业用地产生挤压效应,阻碍了第三产业发展,不利于产业升级[18];此外,在中国官员的短任期和晋升制度下,地方政府会对拥有更高TFP增长率的制造业、短期内更能有效拉动经济增长的工业、具有高税源的行业给予产业政策扶持[19],甚至产生 “竞次式竞争”,降低环境准入门槛吸引外部投资,环境问题成为产业升级的瓶颈。由此提出:

假说1:财政垂直失衡不利于产业升级。

2.2 财政垂直失衡→民生性支出→产业升级

地方政府在经济发展初期 “重投资、轻民生”支出偏好明显,但十八大以来,中央对民生问题给予高度重视,将改善民生作为政府工作的头等大事,政绩考核指标中民生权重持续增加,绩效考核与问责制相结合,一定程度上会规范地方政府财政支出行为,对 “轻民生”偏向产生纠偏作用,由此有利于民生性支出比重的提高;同时,在 “权力在阳光下运行”要求下,财政体制改革推进中财政透明度得以提高,公众监督作用促使地方政府增加民生性支出以增强民众在社会保障、教育、医疗等方面的获得感[20]。

民生性支出中的教育和科技支出虽有利于人力资本和科技水平提升,但均具有滞后性[21],对产业升级产生的促进效应生效期较长,短期内难以见效,而在财政收入一定的情况下,民生性支出与建设性、投资性支出之间存在挤出效应,民生性支出的增加会削弱建设性、投资性支出对产业转型直接促进效应的发挥,从而对产业升级产生不利影响。基于此提出:

假说2:财政垂直失衡通过民生性支出增加而不利于产业升级。

2.3 财政垂直失衡→新型城镇化→产业升级

财政垂直失衡体制下, “土地财政”愈演愈烈,城市建设用地大肆扩张,进一步加剧土地城镇化,人口、土地城镇化失衡不利于新型城镇化质量提升;同时,为招商引资增税增收,地方政府会降低环境规制门槛,甚至庇护高税收但高污染企业,与新型城镇化绿色生态、可持续发展内涵相悖;并且我国财政垂直失衡总体水平较高,地方政府易形成转移支付依赖,过度的政府干预会扭曲新型城镇化的市场性自发机制,从而对新型城镇化产生抑制作用。

作为产业发展的空间载体,新型城镇化可以促进人才和资本等生产要素的集聚,为新兴产业提供智力和资金支持,并且,城镇化中较为完善的基础设施网络利于产业内、产业间原料运输和知识共享[22],降低沟通、运输等成本,为区域间的产业梯度转移提供便利条件;此外,新型城镇化能对产业发展产生强大的消费需求拉动效应,促进产业的优化升级。基于以上分析提出:

假说3:财政垂直失衡通过抑制新型城镇化而不利于产业升级。

2.4 财政垂直失衡→民生性支出→新型城镇化→产业升级

研究表明民生性支出和新型城镇化之间关联密切。新型城镇化作为一项民生工程,离不开民生性财政支出的支持。在财政垂直失衡体制下,地方政府承担过多的支出责任,财政不平衡矛盾降低了政府财政支出效率[23],致使民生性支出规模扩大却对地区公共服务水平提升作用有限。此外,城镇化的快速扩张对公共服务需求更高,财政垂直失衡体制下民生性支出虽有提升,但在教育、医疗等领域仍存在收不抵支现象,民生短板问题突出,制约新型城镇化的推进。同时,还有学者研究发现,目前的民生性支出存在城市偏向性,偏向城镇的民生支出所占比例较高,在城市偏向政策加持下,城乡间呈现出以公共服务为核心的福利体系的空间非均衡性,扩大了城乡收入差距[24],加剧城乡人力资本鸿沟,不利于城乡一体化,阻碍新型城镇化进程。而新型城镇化又是产业升级的强大引擎,对产业升级具有推动作用。基于此提出:

假说4:财政垂直失衡通过增加民生性支出抑制新型城镇化的链式中介效应对产业升级产生阻碍作用。

3 研究设计

3.1 变量选取与数据说明

根据研究目的与数据的可比性①、可得性,本文选取2007~2019年中国30个省(区、市)的数据作为样本②。所有数据均来自国家统计局、中国宏观经济数据库、能源数据库、财政税收数据库以及各省(区、市)统计年鉴。

3.1.1 被解释变量

被解释变量为产业升级,采用Moore指数进行测算[25]。Moore指数是一种空间向量测定法,(1)将三大产业产值占GDP的比重视为一组三维向量的 3 个分量,即X0=(x1,0,x2,0,x3,0);(2)计算与三大产业基向量的夹角θj;(3)赋予权重构造表征产业升级的指标isu。具体公式如下:

isu表示产业升级,为正向指标,数值越大,表示产业升级程度越高。

3.1.2 解释变量

解释变量为财政垂直失衡(vfi),参考储德银和邵娇(2018)[11]的测度方法,具体公式见表1。

表1 财政垂直失衡测度公式

本文对我国各省(区、市)财政垂直失衡的测度结果如图1所示。

图1 各省(区、市)财政垂直失衡程度

2007~2019年间,除了北京、天津、上海、江苏、浙江、广东的财政垂直失衡程度较低以外,云南、甘肃、青海、广西等24个省(区、市)的财政垂直失衡程度都处于高位,可见,我国财政垂直失衡程度整体偏高,财政自主度偏小,地方政府事权与支出责任不相匹配放大,势必会对产业升级等经济发展产生影响。

3.1.3 中介变量

民生性支出,采用民生性支出比重衡量。民生性支出类别包括公共服务、科教文卫、社会保障以及环境保护支出。计算公式如下:

其中,PE表示公共服务支出;TE表示科教文卫支出;SE表示社会保障支出;EE表示环境保护支出;LGBE表示地方一般公共预算支出。

本文基于熵权法构造新型城镇化综合指标,指标体系见表2。

表2 新型城镇化指标体系

3.1.4 控制变量

在产业升级、新型城镇化作为因变量时,选取对外开放程度、外商投资水平、基础设施建设和科技发展水平作为控制变量;考虑民生性支出性质,该变量与产业升级、新型城镇化变量存在不同的影响因素,故参考储德银和邵娇(2018)[11]、孙开和张磊(2020)[26]的研究,选取外商投资水平、人口总规模、财政自主度作为民生性支出的控制变量。

具体变量含义如下:对外开放程度(open)采用各省(区、市)进出口总额/GDP衡量;外商投资水平(fdi)选择实际利用外资额与GDP的百分比衡量;基础设施建设(infra)采用公路里程与地区面积之比表征;科技发展水平(pat)用专利申请授权数取对数表示;人口总规模(pop)即各省(区、市)总人口取对数;财政自主度(fi)采用地方政府一般预算收入与一般预算支出比率表征。

表3报告了所有变量的统计性描述结果。

表3 各变量的统计性描述结果

3.2 模型设定

3.2.1 总体效应模型设定

采用双向固定效应模型检验财政垂直失衡对产业升级的直接影响,模型设定如下:

其中,isu表示产业升级,vfi表示财政垂直失衡,Z是控制变量合集;μ是个体固定效应,b是时间固定效应,ε表示误差项,i表示省(区、市),t为年份。

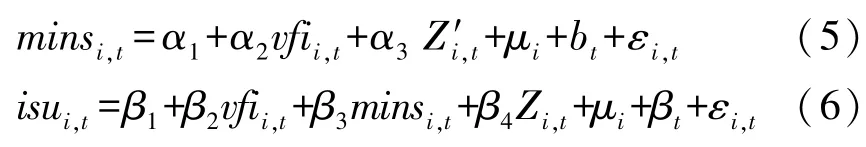

3.2.2 中介效应模型设定

根据研究假设,财政垂直失衡可能会通过民生性支出、新型城镇化以及民生性支出与新型城镇化链式效应3个渠道作用于产业升级,故设定如下计量模型:

(1)考察民生性支出在财政垂直失衡与产业升级间的独立中介③作用:

(2)考察新型城镇化在财政垂直失衡与产业升级间的独立中介④作用:

(3)考察民生性支出与新型城镇化在财政垂直失衡与产业升级间的链式中介作用:

其中,minsi,t和nurbi,t为中介变量,表示i省(区、市)在第t年的民生性支出和新型城镇化水平,Z′为控制变量,其他设定与模型(4)相同。在两个独立中介效应模型中,民生性支出和新型城镇化的独立中介效应分别为α2β3、γ2δ3;在链式中介模型中,3条特定路径⑤的中介效应分别为α2ω3、γ2ω4、α2ρ3ω4,总体中介效应为α2ω3+γ2ω4+α2ρ3ω4,财政垂直失衡的直接效应为ω2。

4 实证分析

4.1 财政垂直失衡对产业升级的总体效应检验

如表4所示,在总体效应检验中,采用逐步增加控制变量法以保证结果的稳健性。列(1)是未加入控制变量,仅控制个体和时间效应的回归结果,财政垂直失衡的系数为负,表明财政垂直失衡抑制了产业升级。列(2)~(5)呈现逐步加入外商投资水平、对外开放程度、基础设施建设和科技发展水平的结果,可见,财政垂直失衡不利于产业升级的结果依然成立,验证了假说1。

表4 财政垂直失衡对产业升级的总体效应估计结果

4.2 财政垂直失衡对产业升级的中介效应检验

4.2.1 民生性支出与新型城镇化的独立中介效应

表5中列(2)的财政垂直失衡系数为正,表明财政垂直失衡促进民生性支出增加;列(3)中民生性支出系数显著为负,说明民生性支出阻碍了产业升级。原因如机理分析所述,问责制与政绩考核体系的调整对地方政府的财政支出偏向产生纠偏效应,民生性支出的挤出效应削弱了建设性、投资性支出对产业升级的直接拉动作用,而民生性支出产生的人力资本、科技水平等利于产业升级的创新溢出效应具有滞后性,故而对现阶段产业升级呈现负向影响。假说2成立。

表5 民生性支出与新型城镇化的独立中介效应估计结果

续 表

列(4)、(5)结果表明假说3通过检验。原因在于,财政垂直失衡体制下,面临有限的财政资金和庞大的支出责任困境,地方政府过分依赖土地财政,而土地财政的粗放型和扩张性特征明显,由此造成的人口、土地城镇化失衡状况和环境污染负担效应不利于新型城镇化水平提高,抑制了新型城镇化的创新要素集聚效应和基础设施空间溢出效应,从而不利于产业升级。

4.2.3 民生性支出与新型城镇化的链式中介效应

表6中列(3)~(4) 呈现了模型(9)~(10)的回归结果。从结果可知,假说4通过检验。民生性支出之所以不利于新型城镇化,原因在于,财政垂直失衡体制下,地方政府受多种因素激励,从 “投资偏向性”开始向 “民生偏向性”调整,民生支出规模增加,但是效率低下,目前的民生短板效应突出,不利于新型城镇化的区域公共服务均等化目标实现;同时民生性支出城市偏向性较强,致使城乡收入差距进一步扩大,对新型城镇化产生抑制作用。由此,财政垂直失衡通过民生性支出增加抑制新型城镇化的链式中介渠道对产业升级产生了负向影响。

表6 民生性支出与新型城镇化的链式中介效应估计结果

4.2.4 中介效应对比分析

由表7可知,若仅考虑民生性支出,财政垂直失衡对产业升级表现为负向作用,民生性支出的独立中介效应大小为-0.2011;若仅考虑新型城镇化,财政垂直失衡对产业升级表现为抑制作用,新型城镇化的独立中介效应大小为-0.2371。在链式中介效应模型中,民生性支出通过特定路径1呈现的中介效应为-0.2386,占总体中介效应的31.98%;新型城镇化通过特定路径2呈现的中介效应为-0.3460,占总体中介效应的46.37%;民生性支出与新型城镇化在特定路径3产生的链式中介效应为-0.1615,占总体中介效应的21.65%。对比可知,特定路径2的中介效应最大,其次是特定路径1,最后是特定路径3。

表7 链式多重中介效应对比结果

5 结论与启示

根据以上研究,本文研究结论如下:财政垂直失衡对产业升级存在负向影响;财政垂直失衡可通过增加民生性支出、抑制新型城镇化这两个独立中介渠道对产业升级产生不利影响;财政垂直失衡可通过 “增加民生性支出→抑制新型城镇化”的链式中介渠道对产业升级产生阻碍作用;且在链式多重中介效应的3条特定路径中发现新型城镇化的中介效应最为突出。

由此,得到以下政策启示:

(1)进一步调整央地事权、财权比重分配关系,增强地方政府权责匹配度,促使政府减少土地财政依赖性,削弱 “以土地谋发展”导致的工业用地倾向对服务业用地的挤压效应;同时,调整政绩考核内容,纳入环境指标,增强地方政府绿色发展意识,抑制 “竞次式竞争”行为,为产业可持续发展创造良好环境。

(2)地方政府在注重提升民生性支出规模同时,还要优化民生性支出结构,如增加教育支出比重,增强人民的自我发展能力,积淀产业升级的人力资本驱动力;更要注重民生、建设、投资各项支出效率的提高,以减轻民生性支出对建设、投资性支出的挤出效应,从而降低民生性支出对产业升级的不利中介效应。

(3)重视财政垂直失衡下土地财政现象对新型城镇化的扭曲作用。需从户籍制度改革着手,增强农村转移人口落户便利化程度,改善空间失衡对新型城镇化的抑制作用;同时,鼓励地方政府横向学习,合理竞争,注重绿色经济增长,减少环境负担效应对绿色新型城镇化的阻碍作用,推动新型城镇化综合水平提升,以发挥出其对产业升级的正向中介效应。

(4)地方政府应以促进区域服务均等化、城乡融合发展为目标,着眼民生短板问题,合理分配教育、医疗、科技、社会保障等方面的民生投入比例,尤其要加强对农业、农村、农民的支持力度,增强三农发展能力,强化新型城镇化的利好效益,更好发挥 “民生性支出→新型城镇化”的链式中介效应,推进产业升级。

(5)坚持人口城镇化有序推进,增强 “人-地-城”空间协调性;提升经济区域发展平衡性,缩小城乡发展差距;加强生态环境建设,提升绿色新型城镇化质量,减轻环境负担效应,从而充分发挥新型城镇化对产业升级的引擎带动作用,促进产业升级。

注释:

①2007年财政部对政府收支科目分类进行了部分调整,计算口径在2007年前后存在差异,故从2007年始。

②样本数据不包含西藏自治区与中国港、澳、台地区。

③此处检验的民生性支出的独立中介效应大小区别于链式中介效应过程中特定路径1:vfi→mins→isu(控制了nurb)的中介效应大小。

④此处检验的新型城镇化的独立中介效应大小区别于链式中介效应过程中特定路径2:vfi→nurb→isu(控制了mins)的中介效应大小。

⑤在链式中介效应模型中特定路径1为:vfi→mins→isu(控制了nurb);特定路径2为:vfi→nurb→isu(控制了mins);特定路径3 为:vfi→mins→nurb→isu。