墨西哥Burgos盆地Perdido构造带深浅双层盐分布特征及南北差异构造形变

朱钇同 李爱山 陈 亮 蔺 频

(中国海洋石油国际有限公司 北京 100028)

墨西哥湾是世界上著名的含油气区,油气资源潜力巨大[1-2],同时该区盐岩的演化与变形对油气成藏的各个要素均有一定的控制作用[3-6]。所属其西北部的Burgos盆地与西南部的Sureste盆地均发育大量的盐岩[7-8],并且盐变形剧烈,形成了复杂的盐构造。其中Burgos盆地Perdido构造带的盐岩及地层变形尤为复杂[9-10],发育深浅双层盐构造体系,勘探的主力目的层[11]位于这两层盐之间,落实和查明复杂的盐构造是该区油气勘探的关键。

很多专家对该区的复杂盐构造进行了研究[12-14],但相关研究多集中在盐岩的构造演化、盐构造的几何形态以及盐相关的构造样式。对于不同盐构造样式的成因以及盐岩的变形机制讨论较少,尤其是对于Perdido构造带双层盐的构造形成的原因以及双层盐在构造演化中的相互作用尚无深入的研究。由于Perdido构造带盐变形极为复杂,导致盐构造的地震成像品质较差,盐构造的分析与解释存在较强的多解性。在此背景下,仅静态地讨论盐构造样式无法进行盐构造精细解释与圈闭落实,不足以支撑该区勘探目标评价。因此,有必要基于盐变形机制厘清不同盐构造样式的成因。

本文综合运用重力、地震资料,明确了Perdido构造带深浅两套盐相关构造的特征,探讨了深浅两套盐不同配置关系下的盐相关构造变形机制,以及不同变形机制下的构造样式,从而为盐构造相关圈闭落实和勘探潜力分析提供有效的指导依据。

1 构造演化背景

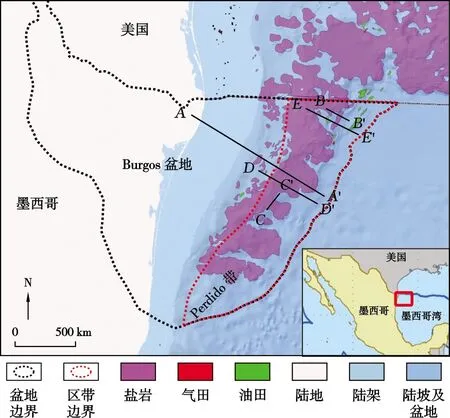

Burgos盆地位于墨西哥湾西部(图1),面积16×104km2,其中Perdido带位于盆地深水区,水深1~3 km。Burgos盆地为南北美板块在拉张背景下形成的被动陆缘盆地。中生代以来,经历了裂谷期(晚三叠世—中侏罗世)、被动大陆边缘期(晚侏罗世—晚白垩世早期)和被动大陆边缘碰撞改造期(晚白垩世晚期—中新世)3个构造演化阶段。盆地内发育了深、浅两套盐岩沉积,其中深层盐形成于裂谷末期,而浅层盐形成于被动大陆边缘碰撞改造期。

图1 Burgos盆地位置图Fig .1 Location of Burgos basin

1) 裂谷期:晚三叠世,泛大陆裂解导致的南北美及非洲大陆的分离,墨西哥湾发育拉张背景下的垒-堑构造,形成了裂谷早期的构造格局[15]。中侏罗世Callovian期,裂谷活动减弱,盆地进入坳陷期,由于尤卡坦板块的遮挡,限制了墨西哥湾与大西洋的连通,形成了相对闭塞的环境。在半封闭干燥环境下,太平洋海水间歇性地进入墨西哥湾,随着海水大量蒸发,在墨西哥湾盆地沉积了厚层盐岩(图2a)。该套盐岩即为墨西哥湾最早沉积的盐岩,即深层母盐。

2) 被动大陆边缘期:在深层母盐沉积之后,随着尤卡丹板块逆时针旋转[16],墨西哥湾盆地持续性拉伸,晚侏罗世Kimmeridgian期,洋壳开始形成,裂谷期的盐盆被一分为二[17],北部为Louann盐盆(Burgos盆地位于其西部),南部为Yucatan盐盆(Sureste盆地位于其西部)。随后,晚侏罗世Tithonian期发生最大规模海侵,盆地沉积了一套富含有机质的泥岩,为盆地主要的烃源岩[18]。早白垩世,洋壳基本形成,盆地拉伸停止,其间在墨西哥湾沉积了一套深水陆棚相碳酸盐岩(图2b)。

3) 被动大陆边缘改造期:晚白垩世之后,随着太平洋板块向北美板块俯冲[19],北美板块西部发生了Laramide造山运动。该期挤压造山运动为墨西哥湾提供了大量的碎屑物源供给,盆地内形成巨厚的碎屑沉积[20]。与此同时,随着碎屑沉积的不断增加,上覆的压力负载逐渐加大,深层的母盐自中始新世至渐新世,发生重力滑脱变形,由陆向海形成了伸展、过渡和挤压3个构造带。Perdido构造带位于盐岩变形最为强烈的深水挤压区。在该构造带中,部分盐底辟上拱突破地表,并受控制滑脱作用发生溢流、向海推进,形成大规模的溢流盐席,从而形成了浅层盐沉积(图2c)。渐新世,随着碎屑物源的进积,浅层盐岩继续向海推进、相关盐构造持续形变,多个盐席在浅层拼接融合形成了巨大上覆盐蓬,最终在部分地区形成了“双层盐”的构造格局(图2d)。中新世之后,该盐蓬又被新一轮的陆源碎屑覆盖,形成现今的构造面貌(图2e)。

图2 Burgos盆地双层盐构造演化剖面(剖面位置见图1)Fig .2 Evolution profile of two-layer salt in Burgos basin(see Fig.1 for location)

2 深浅双层盐分布特征及控制因素

2.1 深层母盐

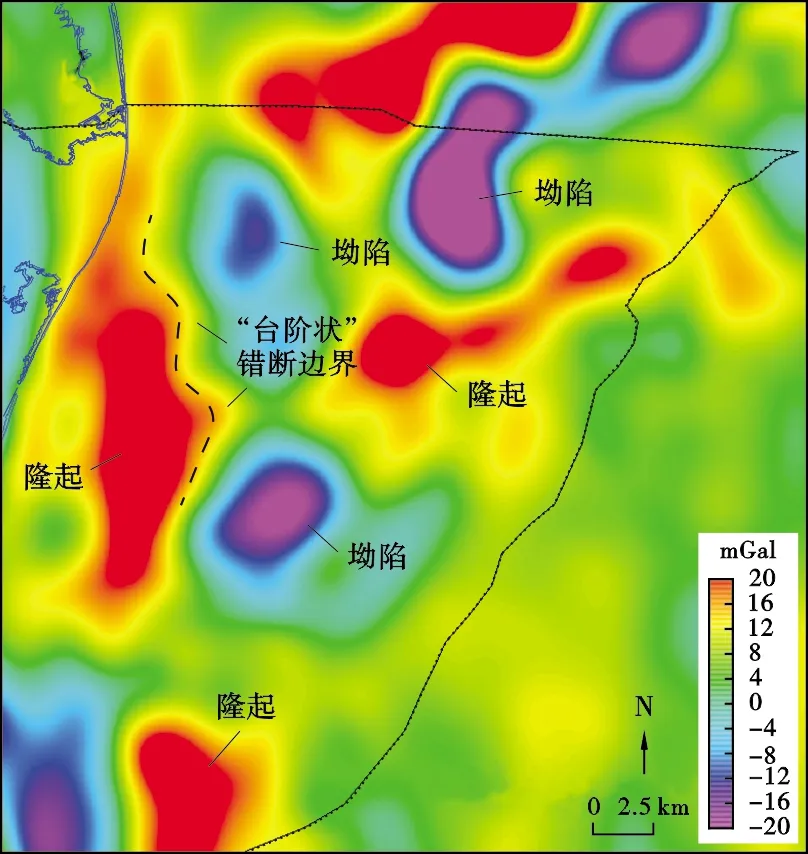

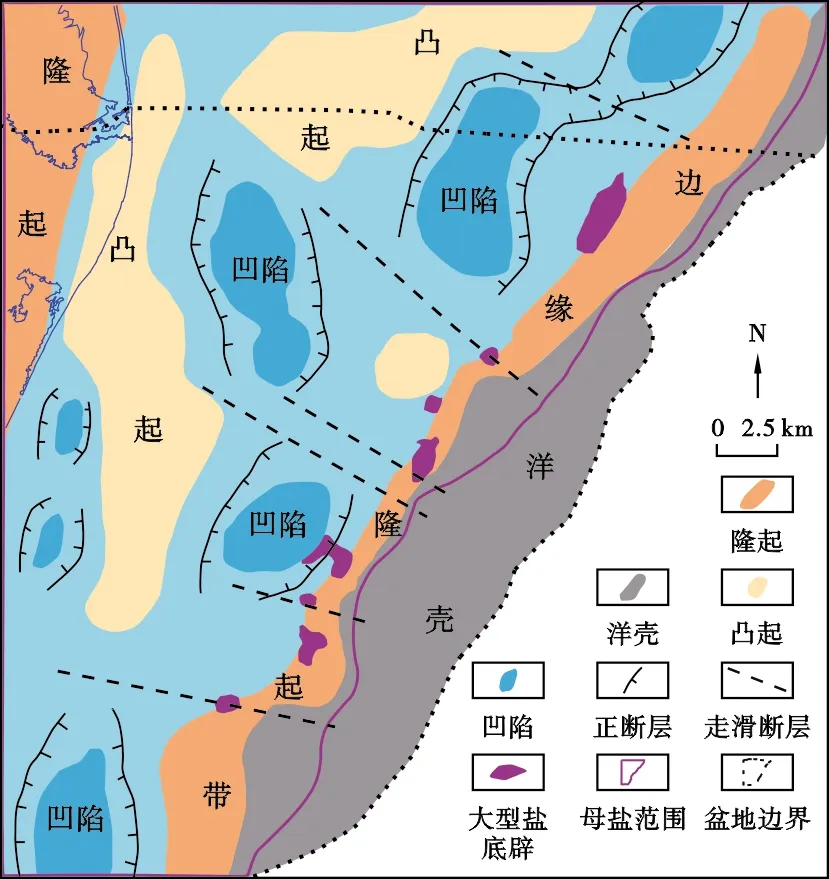

深层特征指深层母盐沉积时的古构造格局。前人的研究受到母盐埋藏较深(大于10 000 m)、地震资料成像较差的影响,对深层盐的讨论较为简单,把深层盐底面简化为一水平面[21-22]。但根据盆地构造演化,原地盐沉积的底面应为断坳转换面,其下地层应具有裂谷特征[23]。本文使用最小曲率位场分离方法[24-25],对Burgos盆地布格重力提取更能反映深层构造的剩余布格重力异常(图3)。然后联合使用重力资料与地震资料对相关构造进行相互验证、综合解释,落实了深层母盐的范围和控制因素,明确了深层母盐沉积时(中侏罗世)的古构造格局(图4)。

图3 剩余布格重力异常图Fig .3 Residual Bouguer gravity anomaly

图4 深层构造纲要Fig .4 Paolo structural framework of deep salt

2.1.1基底古构造格局控制了深层母盐的沉积范围

从剩余布格重力异常中(图3)明显可见盆地发育垒堑相间的古构造格局。在Perdido带周边发育3个明显的古凹陷,在盆地东侧靠近洋陆过渡带处,发育大型的边缘隆起带(图4),古构造格局决定了盆地可容纳空间,从而控制了最初母盐的沉积范围。古基底之上发育边界断层,在靠近陆地的一侧表现为倾向向海的大型控边断层(图2),而在靠近边缘隆起带一侧,发育倾向向陆的断层(图2、5),这些断层控制了下侏罗统裂谷期地层、中侏罗统盐岩的沉积。受控于裂谷末期的古构造地形的影响,盐底面并不是简单的水平面,显示了盐在最初沉积时对位于其下裂谷残留层系的填平补齐特征。另外基底还发育多组大型走滑转换带,从剩余布格重力异常资料中(图3)可见NW—SE走向的“台阶状”错断边界,这些边界对应了基底走滑转化带(图4中的虚线)。它们作为基底的先存构造控制了后期母盐及其上覆地层的滑脱变形,盐岩在重力滑脱作用下因平面滑动速度不同,沿着这些先存走滑转化带继续发育、产生剪切撕裂[26],最终形成走滑撕裂断层。

2.1.2边缘隆起带阻挡了盐岩滑动并控制了大型盐底辟的形成

东侧的边缘隆带除了控制早期母盐的沉积外,还控制了母盐在后期重力滑脱的形变。由于边缘隆起带位置更高,阻挡了母盐的横向滑动,使得大部分母盐在边缘隆起带内侧堆积,改变了母盐的运动方向,由横向运动转变为向上运动,形成了大型的盐底辟(图5)。这些盐底辟均分布在边缘隆起带内侧,两者具有较好的耦合伴生关系(图4)。在边缘隆起带较窄处的南段,其阻挡作用不明显,少部分盐岩翻越了边缘隆起带,沉积在洋壳之上。

图5 过边缘隆起带的地震剖面(剖面位置见图1)Fig .5 Seismic section over marginal high(see Fig.1 for location)

2.2 浅层盐蓬

浅层盐形成于被动大陆边缘改造期母盐底辟上拱突破地表后的再沉积。由于浅层盐埋藏相对较浅,地震资料成像较好,因此多解性相对较小,可直接使用三维地震资料开展浅层盐的解释与分析。总体而言在Perdido带浅层盐连片发育,形成盐席、盐蓬等构造,并且同时受到NW—SE向区域挤压应力和母盐剪切作用的影响。

2.2.1浅层盐自西北向东南溢流,多个盐席汇聚成巨厚盐蓬

受西北方向多期次碎屑物源注入和重力作用影响,中始新世之后,深水区Perdido带持续受到NW—SE向的挤压应力。早期形成的盐底辟上拱突破古地表,深层母盐通过底辟通道搬运至浅层发生溢流作用,在浅层首先形成盐席、盐舌等[27]构造。从现今浅层盐的厚度及分布形态(图6、7)可见,浅层盐在区域NW—SE向挤压应力下自西北向东南溢流。随着中始新世—渐新世的持续挤压,浅层形成的盐席不断生长,不同的盐席发生汇聚,最终在Perdido带形成连片的巨厚盐蓬[28]。从地震剖面上可见不同盐席融合拼接的痕迹(图8)。在深浅两套盐分离处,浅层盐的厚度可达500~4 000 m。而在Perdido带西北方向,浅层盐与深层盐从浅到深连成一体,总厚度可达10 000 m。

图6 浅层盐蓬厚度图Fig .6 Thickness map of shallow salt canopy

图7 浅层盐蓬与深层构造要素叠合图Fig .7 Overlay of structural frameworks of deep and shallow salt

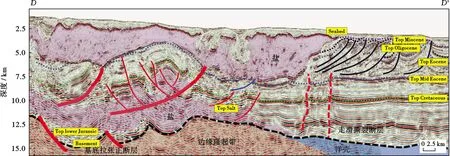

图8 过盐席的地震剖面(剖面位置见图1)Fig .8 Seismic section over salt sheets(see Fig.1 for location)

2.2.2深层母盐滑动中的剪切撕裂作用控制了浅层盐蓬的分布

浅层盐蓬在挤压作用下的流动速度与母盐走滑撕裂断层的分布具有耦合关系。沿NW—SE走向,浅层盐平面分布呈现凹凸交替的现象(图6),一些盐席向NW—SE方向推进距离较远,而一些盐席向NW—SE方向推进距离较小,表明盐溢流时速度存在快慢交替。浅层盐溢流的快慢交替的变化的边界正好对应了深层NE—SE走向的走滑撕裂断层,发现两者具有较好的匹配关系(图7)。从地震剖面中(图9)中,可见最前缘的盐席下方常发育深层的走滑撕裂断层。从平面叠合图可见,浅层盐分布较少的“缺口”处正好对应了深层母盐剪切撕裂断层的位置(图7中的虚线),而在浅层盐分布较多的“凸出”处则正好对应了母盐剪切撕裂欠发育处。走滑撕裂断层影响了浅层盐席的发育,重力滑脱较远的母盐会导致上覆地层在持续变形中具有更大的动量[29],使得浅层盐在溢流中相对速度更快,推进更远。因此深层母盐的剪切撕裂断层控制了浅层盐蓬的分布。

图9 过Perdido带南段构造的地震剖面(剖面位置见图1)Fig .9 Seismic section in south part of Perdido belt(see Fig.1 for location)

3 深浅双层盐构造南北差异形变及构造样式

在不同的构造要素环境中,盐岩及受其影响的地层(即盐相关构造)会发生不同的形变机制与构造样式,众多国外学者多集中在小尺度、单要素分析盐构造[30-32]。对于Perdido带母盐之上、浅层盐蓬之下的“深层盐构造”(白垩系—始新统)与浅层盐蓬之前、之上的“浅层盐构造”(渐新统—更新统),在不同的复杂应力环境下表现出不同的构造样式的原因缺乏深入研究。基于重力、地震资料的深入分析,本文认为Perdido带深浅两层盐构造的配置关系导致了南北差异化的盐变形机制与构造样式。

3.1 北段

从深浅两层盐的平面分布关系上,在Perdido带北段,浅层盐蓬平面上向NW—SE方向推进距离较短,平面分布上距边缘隆起带及其内侧的母盐底辟较远,两者空间分布上是分离的、没有重叠(图7),因此这种深浅盐的空间分布和配置关系使得浅层盐蓬之前、之上的地层(渐新统—更新统)受到的挤压推覆作用较弱,仅产生了小范围局部滑脱,从北段的典型地震剖面中(图10)很少见到分层滑脱的构造样式。另一方面,在北段边缘隆起带内侧的母盐底辟分布范围较大、隆升较高(接近现今海底),阻挡了浅层盐蓬及盐前地层在水平方向上的挤压推进(图10)。这两方面因素更共同导致了白垩系—始新统深层盐构造、渐新统—更新统浅层盐构造二者作为一个整体发生形变[33]。在形变时,由于整体受阻,首先形成反向逆冲断层(倾向向海、与挤压应力方向相同),然后再顺着应力方向形成正向逆冲断层(倾向向陆、与挤压应力方向相反)。

图10 过Perdido带北段的地震剖面(剖面位置见图1)Fig .10 Seismic section in north part of Perdido belt(see Fig.1 for location)

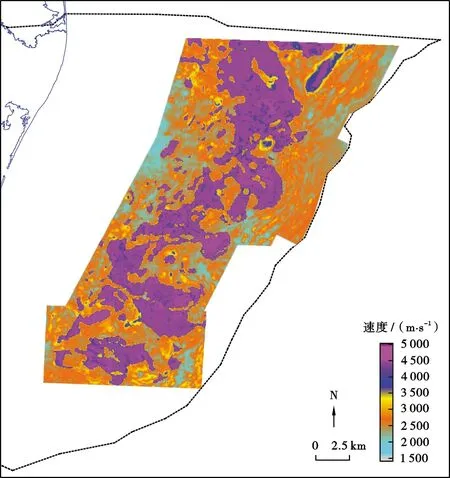

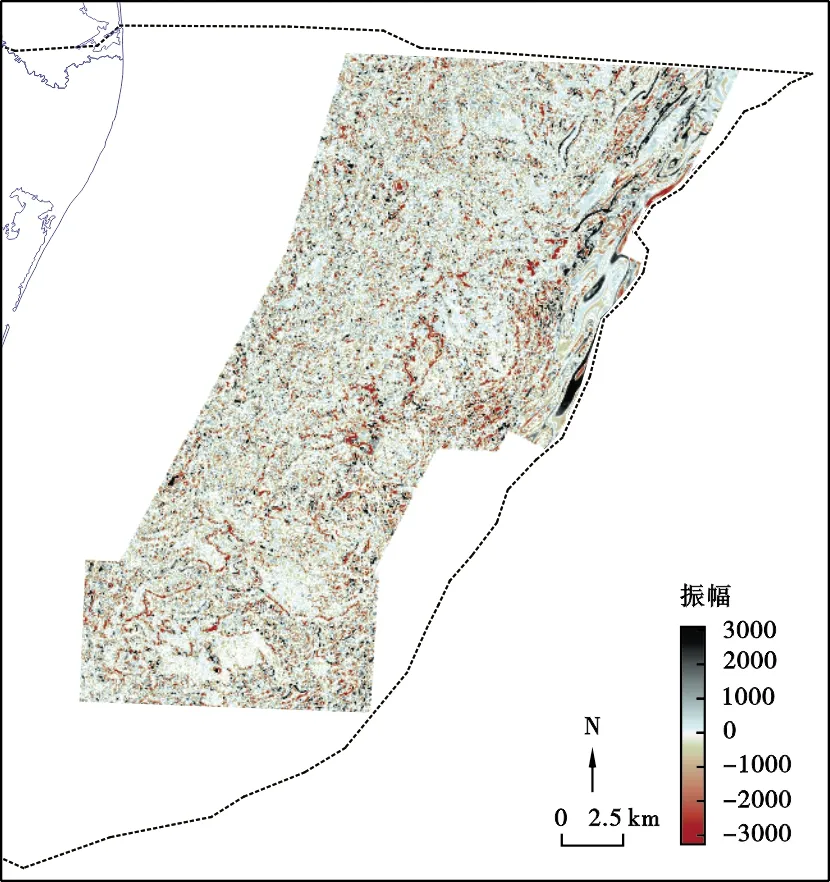

在北段,由于以整体形变为主,深层(白垩系—始新统)与浅层(渐新统—更新统)的构造多具有相同的变形结构,分层滑脱不明显。从剖面上看(图10),主要发育盐底辟和盐逆冲背斜构造样式,而且深浅层构造具有良好的继承关系。除了位于边缘隆起带的盐底辟隆升幅度较高外,其他部位的盐底辟上拱幅度较小。位于边缘隆起带西侧的逆冲背斜受到的挤压作用较其东侧地层大,多表现为不对称样式,主控断层以反冲断层为主;位于边缘隆起带之上及东侧的逆冲背斜更多表现为对称样式,主控断层以正冲断层为主。在平面上,深浅盐构造的构造走向也具有较好的继承关系。从速度切片(图11)与地震切片(图12)来看,北段的构造走向呈NE—SW向,与基底的构造走向一致,边缘隆起带对构造走向控制作用明显。

图11 深度4 800 m的速度切片Fig .11 Velocity slice of 4 800 m

图12 深度4 800 m的地震切片Fig .12 Seismic slice of 4 800 m

3.2 南段

对于Perdido带南段,由于边缘隆起带内侧的母盐底辟隆升幅度较低,对浅层盐蓬的阻挡作用不明显(图9)。同时浅层盐蓬受到的挤压应力较大,在平面上溢流推进的距离远,翻越了深层母盐底辟与边缘隆起带(图7),使得浅层盐蓬的范围超过了深层母盐的范围,两者从空间分布上具有一定的叠合关系。这种深浅盐的构造配置关系,导致浅层盐蓬之前的地层(渐新统—更新统)更容易受到盐蓬的挤压推覆作用,使得地层沿着泥岩层发生大规模的滑脱变形,并在滑脱的前缘形成大规模逆冲推覆。而母盐之上、盐蓬之下的深层地层(白垩系—始新统)的形变则不受到浅层盐蓬活动的影响,仅受控于母盐的重力活动变形,形成以正向逆冲为主的盐构造。因此,受这种深浅不同的应力作用,于是最终形成了渐新统—更新统浅层盐构造与白垩系—始新统深层盐构造各自的分层变形结构。

在南段,由于以分层变形为主,深层(白垩系—始新统)与浅层(渐新统—更新统)的构造具有不同的变形结构。从地震剖面上(图9),深浅构造分层特征明显,深层构造以盐核背斜为主,浅层构造以盐前逆冲滑脱为主。深层构造受控于母盐的变形,发育隆升幅度较小的盐底辟和以正冲为主的逆冲断层,形成了盐核背斜、断背斜的构造样式。浅层构造受控于浅层盐蓬的挤压推覆作用,在盐前形成泥岩滑脱面,其上地层变现为叠瓦状逆冲构造。在平面上,两者表现为不同的走向,无继承关系。从速度切片(图11)与地震切片(图12)来看,南段浅层构造走向呈“弧型”分布,与浅层盐的构造走向一致,平行于盐蓬溢流时的形态,受盐蓬变形的控制作用明显;而深层构造走向依然呈现NE—SW向,与基底的构造走向一致。

4 结论

1) Burgos盆地Perdido带经历了裂谷、被动大陆边缘和被动大陆边缘碰撞改造3期构造演化,具有深浅两套“双层”盐结构,深层母盐形成于裂谷-坳陷期的局限蒸发环境,浅层盐蓬形成于被动陆缘改造期,并因多期次碎屑物源注入产生了重力滑脱变形。

2) 深层母盐受控于基底隆坳相间的古构造格局,边缘隆起带控制了早期母盐的分布,并阻挡了后期母盐的重力滑动,导致在其内侧形成了大型母盐底辟;浅层盐来源于深层母盐的溢流沉积,多个溢流盐席拼合形成了巨型盐蓬,母盐的剪切撕裂作用控制了浅层盐蓬的分布。

3) 深浅双层盐在空间上不同的分布和配置关系导致了Perdido带呈现南北不同的盐构造变形原因和构造样式。北段深浅两套盐的空间配置关系决定了深层(白垩系—始新统)与浅层(渐新统—更新统)构造整体形变,形成了以盐底辟和冲断背斜为主的构造样式。南段深浅两套盐的空间配置关系使得深层(白垩系—始新统)与浅层(渐新统—更新统)构造分层独立变形,分别形成了以盐核背斜和盐前泥岩滑脱为主的构造样式。