北海外马里福斯盆地构造特征与差异演化机制*

尹新义 杨松岭 方 勇 马金苹 李培培 贾建忠

(中国海洋石油国际有限公司 北京 100028)

北海外马里福斯盆地位于英国西北海域,为北海三叉裂谷中近东西走向的一支。盆地面积约2.7×104km2,已钻探井约1 000口,已发现油气田129个,共计2P可采储量约9 200 MMboe[1]。与北海三叉裂谷[2]另外两支(中央地堑和维京地堑)相比,外马里福斯盆地的储量仅占北海地区储量的10%左右,盆地结构复杂、认识程度低是制约该盆地勘探突破的重要因素之一。国外公司、学者对该盆地的研究大多集中在单个油田或单个区块上,区域研究上仅对盆地坳陷结构、主干断裂走向、区域应力机制等方面进行了分析[2-6]。国内学者主要对整个北海地区油气分布特征和油气成藏规律进行了研究[7-10],缺乏对外马里福斯盆地内各洼陷差异性、主控因素及成因机制的分析。

本文通过对外马里福斯盆地高精度三维地震资料和大量钻井资料的精细地质-地球物理解释,对盆地内对各洼陷的形态和地层充填特征进行了研究,明确了盆地的构造格局。结合各洼陷的沉降史分析,总结了盆地沉降中心迁移规律,厘定各洼陷差异演化的规律。应用区域应力分析,确定了不同时期、不同类型洼陷的成因机制。

1 区域地质概况

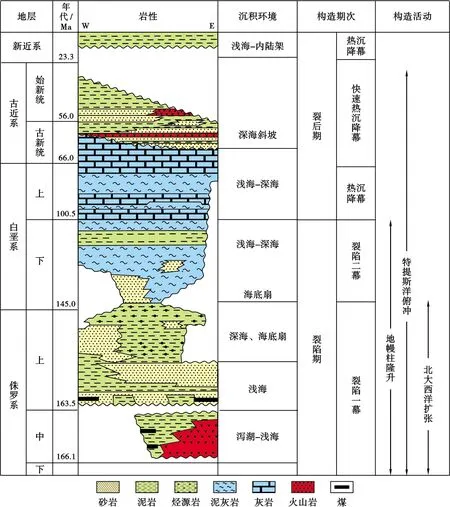

外马里福斯盆地基底为加里东期结晶变质岩系,基底之上发育了泥盆纪以来各系地层,总厚度超过10 km[1]。泥盆—石炭纪,为大陆碰撞和板块增生阶段,主要以陆相沉积为主。二叠—三叠纪,随着劳亚古陆开始裂解,盆地发生初始裂陷,主要发育陆相和海陆交互相沉积,三叠纪末开始隆升剥蚀[12-15]。晚侏罗至早白垩世,受地幔柱隆升影响,盆地进入主裂陷期,并伴随持续海侵,盆地沉积环境由滨浅海快速过渡到深海相(图1)。该阶段是盆地的主体发育期,也是盆地主要含油气系统的发育期。本文的研究也主要集中在晚侏罗世以来的盆地构造格局与演化规律。因此将盆地主裂陷期又进一步细分为晚侏罗世的裂陷一幕和早白垩世的裂陷二幕。晚侏罗世(裂陷一幕),地幔柱开始隆升[13],盆地内开始发育大量断裂,形成大量垒堑相间的小型地堑/半地堑。早白垩世(裂陷二幕),随着地幔柱向北迁移,区域应力场发生改变,盆地南部大量早期断裂停止活动[14],但盆地中北部断裂持续活动,该时期构造沉降和热沉降作用共同控制盆地沉降中心。晚白垩世,盆地进入裂后期,广泛发育碳酸盐岩沉积。古新世,盆地进入快速沉降期,同时河流大规模从西北方向注入盆地,发育大型三角洲沉积[15](图1)。始新世以来,受特提斯洋关闭、非洲板块与欧亚板块碰撞的影响,盆地局部抬升剥蚀,重新进入热沉降幕。

图1 外马里福斯盆地综合地层柱状图Fig .1 Stratigraphic chart of Out Moray Firth Basin

2 盆地构造格局

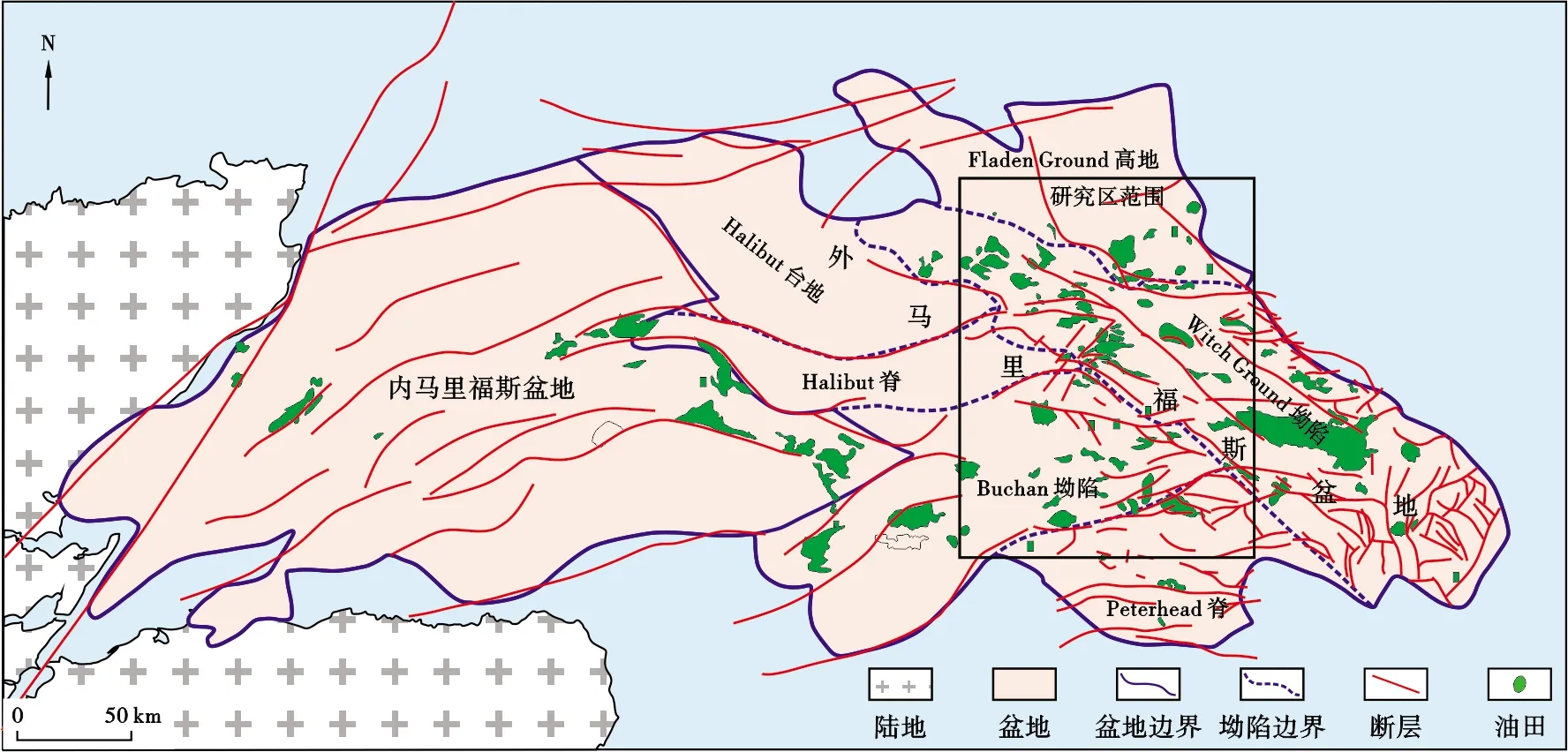

外马里福斯盆地整体呈“两坳三隆”的特征,由南往北依次发育:Peterhead脊、Buchan 坳陷、Halibut脊、Witch Ground 坳陷和Fladen Ground高地。研究区位于盆地中东部,基本覆盖了盆地主要油气田和构造单元(图2)。

图2 外马里福斯盆地构造格架及油田分布Fig .2 Structural framework and field location of Out Moray Firth Basin

2.1 洼陷特征

外马里福斯盆地与典型的裂陷盆地相比,具有其独特的结构和构造特征,整体表现为洼陷“小而多,差异大”的特征(图3)。研究区2 000 km2内分布着15个洼陷,单洼陷的面积较小,平均面积只有约100 km2,平均地层厚度4 755 m。洼陷整体上以双断式地堑为主,单断式半地堑为辅;洼陷间以断裂切割的低凸起为主。各洼陷的剖面特征相似,均表现为下部断陷,上部凹陷的“牛头状”结构。但不同洼陷在平面走向和发育时期两个方面均存在较大差异,具体可分为“三组三类”洼陷。根据洼陷平面走向,盆地内洼陷可分为南北向、东西向、北西向三组(图3)。根据洼陷内裂陷地层的发育时期,可分为晚侏罗世洼陷、晚侏罗—早白垩世继承性洼陷和早白垩世洼陷三类。南北向洼陷(W1洼、HR1洼、B1洼)主要位于盆地西部,以上侏罗统沉积为主;北西向洼陷(W2洼、W3洼、W5洼、W6洼、W8洼)位于盆地北部,以下白垩统沉积为主;东西向洼陷(W4洼、W7洼、HR2洼、B2洼、B3洼、B4洼、B5洼)位于盆地中南部,上侏罗统和下白垩统沉积均有分布(图3)。

2.2 断裂特征

与洼陷特征相似,盆地内发育“两期三组”断裂(图3)。根据断裂平面走向,盆地内断裂可分为近东西向、近南北向和北西向三组。近南北向断裂数量最少,仅在盆地西部零星分布(图3),平面展布长度也最小,平均小于10 km,平面上被近东西向断裂限制;近东西向断裂数量最多,在盆地内广泛分布(图3),平面展布长度普遍小于20 km,且被北西向断裂切割;北西向断裂在盆地北部Witch Ground 坳陷内广泛分布(图3),平面展布长度最长,普遍大于20 km。断裂活动性分析表明:盆地内各组断裂的活动时期主要为晚侏罗世和早白垩世两期。近南北向断裂主要控制了上侏罗统地层,因此其主要活动时期为晚侏罗世;近东西向断裂也主要控制了上侏罗统地层,因此其主要活动时期也是晚侏罗世,部分边界断裂在早白垩世持续活化;北西向断裂主要控制了下白垩统地层,所以其主要活动时期为早白垩世。

图3 外马里福斯盆地地层厚度(研究范围见图2)Fig .3 Stratigraphic thickness of Out Moray Firth Basin(see Fig.2 for location)

2.3 断裂控洼作用

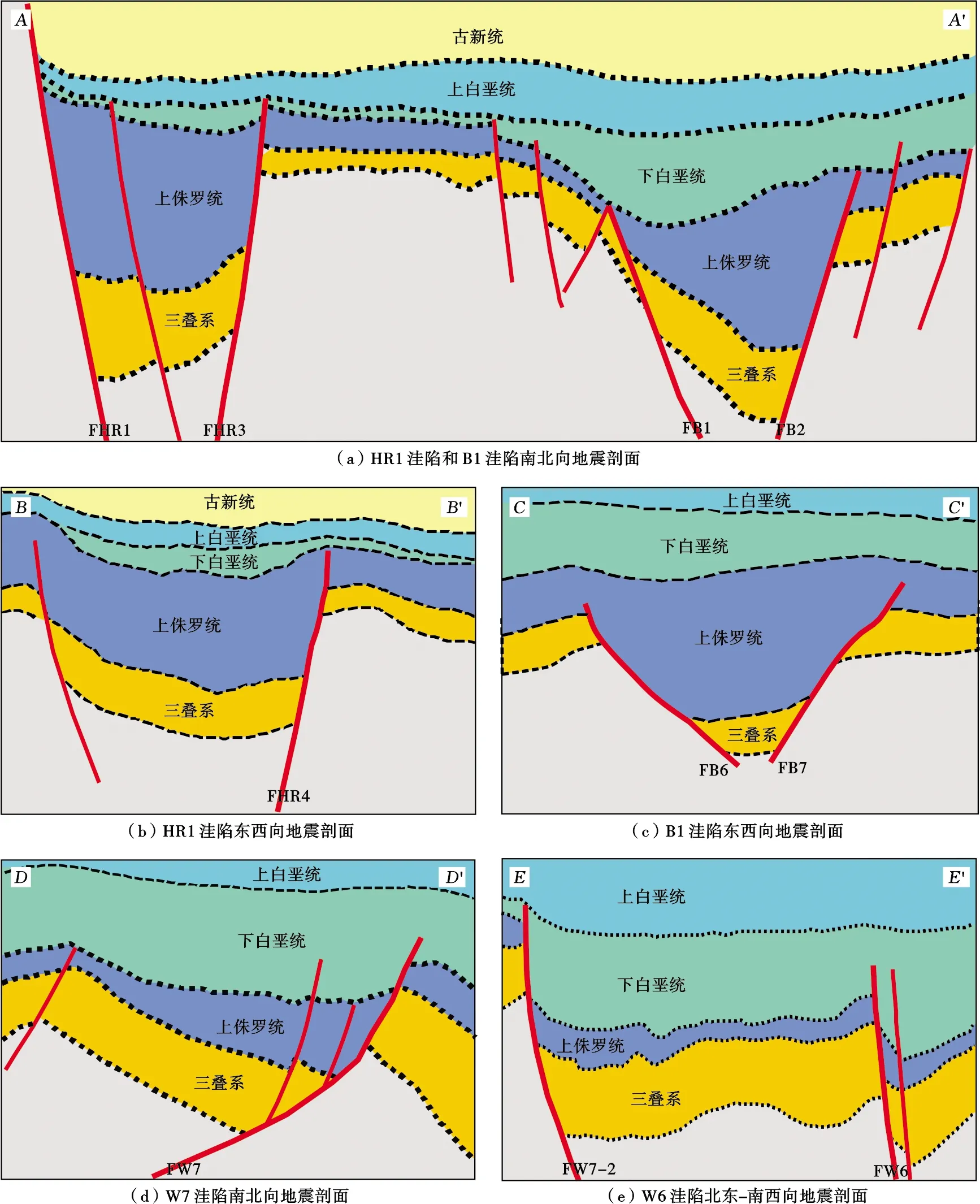

“两期三组”断裂均为控制洼陷发育的同沉积断裂。南北向洼陷为受晚侏罗世南北向和东西向断裂联合控制的早期洼陷。无论在南北向还是东西向地震剖面上均表现为地堑的特征,表明两组断裂均对洼陷具有明显的控制作用(图4a、b、c)。

东西向洼陷为受东西向断裂控制的长期继承性洼陷。地震剖面上表现为“南断北超”的半地堑特征,断裂主要控制了上侏罗统和下白垩统地层,为长期继承性洼陷(图4d)。平面上,洼陷的沉降中心毗邻断裂,也表明东西向断裂对沉积地层控制作用明显。

北西向洼陷为受早白垩世北西向断裂控制的晚期洼陷。地震剖面上表现为“西断东超”的半地堑特征,断裂上下盘上侏罗统地层厚度变化不大,洼陷内主要沉积了下白垩统地层(图4e),表明北西向洼陷在晚侏罗世活动性小,主要受早白垩世北西向断层控制。

图4 外马里福斯盆地主要洼陷地震剖面(剖面位置见图3)Fig .4 Profile of major sags in Out Moray Firth Basin(see Fig.3 for location)

3 洼陷差异演化

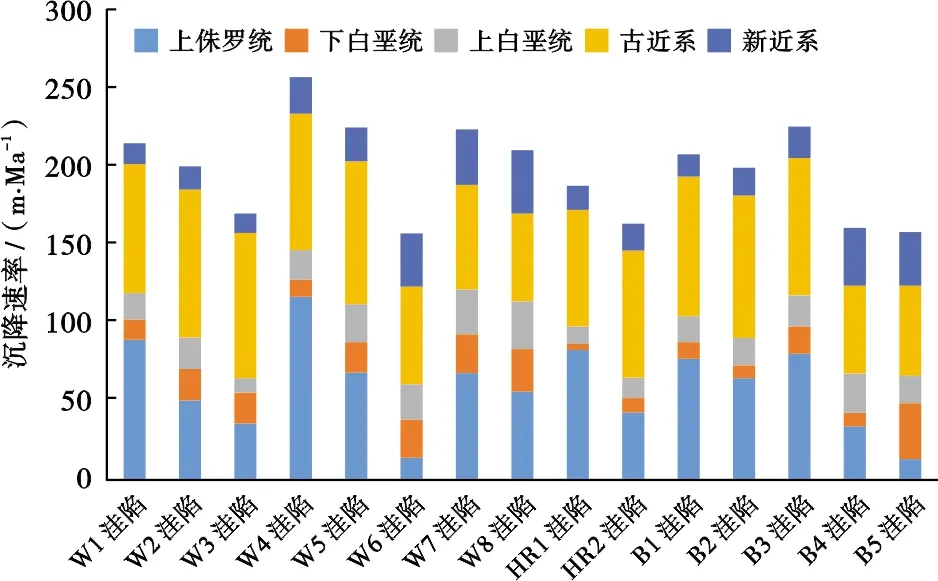

选取洼陷沉降中心点,开展虚拟井沉降史分析。本次研究共在盆地选取了15个采样点,包含了各个构造单元的全部洼陷,厘定了盆地不同时期的沉降特征及沉降中心迁移规律,揭示了盆地沉降演化特征。分析结果显示盆地在裂陷期各洼陷沉降速率差异较大,裂后热沉降期各洼陷沉降速率差异较小。晚侏罗世(裂陷二期一幕),盆地沉降速率整体较高,但各洼陷间差异较大。早白垩世(裂陷二期二幕),盆地沉降速率快速降低,且各洼陷沉降速率的变化规律差异较大。例如,HR1洼陷的沉降速率快速降低,而B5洼陷的沉降速率不降反升(图5)。晚白垩世,盆地整体处于稳定的热沉降期。古新世,盆地再次进入快速热沉降期,且各洼陷间沉降速率差异不大(图5),同时伴随三角洲沉积注入。始新世以来,盆地再次进入稳定热沉降期。

不同地质历史时期,同一个洼陷存在明显的沉降中心迁移。由于外马里福斯盆地为裂陷盆地,构造对沉积的控制作用明显,裂陷期地层厚度主要受断层控制,沉积中心和沉降中心基本一致,本文用厚度图间接代表古地貌图。晚侏罗世,Buchan坳陷B1洼陷的沉降中心位于洼陷南部,受东西向断裂和南北向断裂联合控制(图3a);早白垩世,B1洼陷的沉降中心迁移至洼陷北部,受FB1断裂控制(图3b)。Witch Ground坳陷W5洼陷也存在类似特征,晚侏罗世,W5洼陷的沉降中心位于洼陷西北部,受东西向FW5断裂和南北向FW11断裂联合控制(图3a);早白垩世,W5洼陷的沉降中心迁移至洼陷南部,受北西向FW6断裂控制(图3b)。

不同地质历史时期,由于洼陷沉降中心的迁移,同一洼陷的形态也发生了很大变化。例如,晚侏罗世,Witch Ground坳陷W7洼陷沉降中心受东西向FW8和FW7断裂控制,呈东西向展布(图3a);早白垩世,W7洼陷受北西向断裂活动的影响,沉降中心走向分化为东西向和北西向两个方向(图3b)。

不同地质历史时期,不同洼陷间也存在明显的沉降中心迁移。晚侏罗世,盆地西部B1洼陷(77 m/Ma)、HR1洼陷(82 m/Ma)、W1洼陷(89 m/Ma)、W4洼陷(116 m/Ma)的沉降速率明显大于盆地东部的B4洼陷(34 m/Ma)、W7洼陷(68 m/Ma)、W8洼陷(56 m/Ma),表现为“西强东弱”的特征(图5)。厚度分析也表明,盆地各洼陷沉降中心整体呈东西向展布,裂陷活动主要受东西向断裂控制,同时受南北向断裂影响;盆地西部上侏罗统地层厚度明显大于盆地东部,表现为“西厚东薄”的特征(图3a)。早白垩世,盆地北部Witch Ground 坳陷W2洼陷(20 m/Ma)、W5洼陷(19 m/Ma)、W6洼陷(24 m/Ma)、W7洼陷(25 m/Ma)、W8洼陷(27 m/Ma)等的沉降速率明显大于南部Buchan坳陷B1洼陷(11 m/Ma)、B2洼陷(8 m/Ma)、B3洼陷(18 m/Ma)、B4洼陷(8 m/Ma),表现为“北强南弱”的特征(图5)。厚度分析也表明,盆地各洼陷沉降中心整体呈NW-SE向展布,北部下白垩统地层厚度明显大于盆地南部,表现为“北厚南薄”的特征(图3b)。

图5 外马里福斯盆地各洼陷沉降速率Fig .5 The subsidence rate of each sag in Out Moray Firth Basin

综上所述,盆地内各洼陷间差异演化特征明显。盆地的主裂陷期由南往北逐渐变新,南部Buchan坳陷各洼陷的主裂陷期为晚侏罗世,Witch Ground坳陷的南部洼陷主裂陷期为晚侏罗世和早白垩世,Witch Ground坳陷的北部洼陷主裂陷期为早白垩世。盆地内部各洼陷间的主要沉积层也存在明显差异,西部洼陷以上侏罗统沉积为主,下白垩统地层较薄;向东,上侏罗统地层逐渐减薄,下白垩统地层逐渐增厚。部分洼陷内部同样存在沉积中心向东迁移的特征,并导致洼陷的形态在地质历史时期变化很大。

4 洼陷差异演化机制

外马里福斯盆地作为北海三叉裂谷的一支[2],其形成演化的主应力为地幔柱隆升的垂向应力[16-20]。理论上,垂直于地表的垂向应力在地表可形成多走向断层。但北海地区紧邻特提斯构造域和大西洋构造域,因此,其形成演化还受北大西洋扩张、新特提斯洋扩张[21],以及基底先存断裂[22]等多方面的影响。例如:二叠—三叠纪,盆地发生初始裂陷活动,形成南北向断裂,这些断裂在晚侏罗世主裂陷活动中重新活化,形成了南北向小型洼陷。

晚侏罗世:在地幔柱隆升的背景下[16-21],盆地形成演化受北东向北大西洋扩张和北西向新特提斯洋扩张的共同影响[21]。当北西向张应力(北大西洋扩张相关)和北东向张应力(新特提斯洋扩张相关)大小相近时[23],应力合并后应力表现为近南北向。地幔隆升产生的张应力在地表表现为近南北向为主(图3a)。从而,晚侏罗世,盆地内主要发育东西向断裂,控制了洼陷东西向发育。厚度分析也表明:晚侏罗世,盆地内各洼陷的沉降中心也呈东西向展布。证实该时期盆地受的水平张应力为南北向。

早白垩世:北大西洋停止扩张,北西向张应力消失;研究区仅受新特提斯洋扩张影响[21],即北东向水平张应力影响。地幔柱隆升产生的张应力在地表表现为近北东向为主(图3b)。早白垩世盆地内以北西向断裂活动为主,控制了洼陷北西向发育。地震剖面上可见大量近东西向和南北向断裂停止活动;同时,新产生大量北西向断裂。厚度分析差异也表明,早白垩世,盆地沉降中心向北迁移,呈北西向展布,单个洼陷的沉降中心也发生迁移,地层厚度呈北西向展布。控洼断裂展布特征及洼陷沉降沉积中心的迁移规律证实早白垩世盆地受的水平张应力为北东向。

综上所述,外马里福斯盆地的形成演化的主应力为地幔柱隆升产生的张应力,但盆地内各洼陷的走向、裂陷地层厚度等受北大西洋扩张、新特提斯洋扩张,以及先存断裂等多方面的影响,导致了盆地内各洼陷的演化差异非常大。南北向洼陷的形成主要受到先存断裂的控制;北西向洼陷主要受新特提斯洋扩张影响;东西向洼陷则受北大西洋扩张和新特提斯洋扩张的合力影响。

5 结论

1) 北海外马里福斯盆地内的洼陷整体表现为“小而多,差异大”的结构特征。南北向洼陷为受晚侏罗世南北向和东西向断裂联合控制的早期洼陷;东西向洼陷为受东西向断裂控制的晚侏罗—早白垩世继承性洼陷;北西向洼陷为受早白垩世北西向断裂控制的晚期洼陷。

2) 盆地内各洼陷间差异演化特征明显。南部各洼陷的主裂陷期为晚侏罗世,早白垩世呈断凹转换的特征;中部各洼陷的主裂陷期为晚侏罗世和早白垩世;北部洼陷的主裂陷期为早白垩世。不同地质历史时期,无论是洼陷内部还是洼陷间,均存在沉降中心由西向东迁移的特征。

3)复杂的区域构造应力背景导致了盆地内各洼陷差异演化。在地幔柱隆升产生的垂向张应力背景下,南北向洼陷的形成主要受先存断裂的控制;北西向洼陷受新特提斯洋扩张影响;东西向洼陷受北大西洋扩张和新特提斯洋扩张的合力影响。