基于土地质量地球化学方法的硒元素分布规律和影响因素研究

——以铜仁地区为例

洪万华 苏 特 涂飞飞 蒋天锐 张德实 余万泽

(贵州省地质矿产勘查开发局103地质大队,贵州 铜仁 554300)

硒是人体必需的微量元素之一,人体通过摄入适量硒可以起到抑制化学致癌物、分解致癌物质的作用,除此之外,适量摄入硒还能将长期积存在人体中的有害金属离子如铅、汞、砷、镍等排出体外,并可预防克山病、心脑血管疾病、肝脏疾病和糖尿病等疾病[1-2]。硒在自然界中分布及不均匀,全球2/3的土地属于缺硒区域。我国也属于缺硒国家,土壤缺硒或低硒地区约占72%[3-4]。人体获取硒的主要途径为通过食用各类含硒植物间接获取,而农作物含硒量高低直接受控于土壤中的硒含量多寡。研究该地区土地中富硒土壤的地球化学特征、富集程度及影响因素,为相关部门提供富硒土地开发利用的靶区,既有利于解决人体因缺硒而引发的疾病风险,又可促进当地经济发展。

贵州是全国土壤硒资源最丰富的省份之一,不少地区生产的水稻、茶叶、辣椒和水果都达到了富硒产品的标准。铜仁地处贵州东北部,处于黔湘渝三省(市)结合部位,素有“黔东北门户”之称和“鸡鸣三省”的美誉,该区矿产资源丰富,为贵州农业、矿业、旅游产业的重要支柱之一,但对该区富硒土壤资源方面的研究程度较低,因此开展该区硒元素地球化学特征及影响因素的专题研究对该区开发富硒特色土地资源具有重要的指导意义。本研究以贵州省铜仁市耕地质量地球化学调查评价项目为依托,通过对该区进行耕地土壤地球化学测量数据资料整理并结合前人研究成果,系统分析和总结铜仁地区土壤硒元素地球化学特征、空间分布特征、受控因素,为该区富硒土地资源的开发利用提供地球化学依据。

1 研究区概况

铜仁地处黔湘渝三省(市)结合部、武陵山区腹地,是西南地区连接中部和东部的桥头堡。铜仁地区处于云贵高原向湘西丘陵过度的斜坡地带,西北高、东南低,平均海拔为500~1 000 m,最高峰为著名的梵净山,海拔2 500 m。该区地层除泥盆系、石炭系缺失外,从元古界板溪群至三叠系地层均有出露(图1),以寒武系、二叠系和奥陶系地层发育较完全,震旦系至三叠系主要为海相沉积组合,白垩系主要为陆相红色岩系。该区在成矿带划分上属上扬子中东部(台褶带)Pb-Zn-Cu-Ag-Fe-Mn-Hg-Sb锰磷铝土矿硫铁矿成矿带,目前已发现锰、汞、钒、重晶石、萤石、铅锌、煤等矿产35种。铜仁地区属东亚热带湿润气候区,气候受季风影响明显,年平均气温为13.7~17.7℃,年平均降雨量为1 100~1 400 mm。

2 样品采集及分析方法

(1)样品采集。本研究针对铜仁地区耕地旱地、水田、茶园、果园、裸地、水浇地等6个地类开展野外调查及样品采集工作,按照“网格加耕地图斑”1 km2分为9个采样小格,野外采用手持GPS定点(西安80坐标系,误差小于15 m),采集0~20 cm耕作层土壤,单件样品由4~6个子样组合而成(子样距离20~25 m),采样时避开沟渠、路边、粪堆及微地形高低不平无代表性地段,共采集表层土壤样49 327件(重复样926件,不参与统计),野外阴干或风干后+10目筛,称200 g送化验室化验,副样装入塑料瓶送样品库保存。

(2)样品测试分析。本研究土壤样品分析工作由湖北省地质实验测试中心承担,采用原子荧光光谱法测定土壤、岩石中总硒含量,样品分析质量采用外部质量监控和内部质量监控相结合的方法控制:外部采用每500件样品随机插入12个GBW标准物质进行分析,所有数据的报出率(100%)、精密度合格率(97.3%)、准确度合格率(95.2%)均大于90%;内部采用插入密码样(重复样)极端两者偏差,合格率达93.8%,满足本次试验要求。

(3)数据处理。采用Excel 2017软件进行数据统计及表格绘制,采用GEO stdio软件绘制等值线图,采用IBM SPSS Statistics 19软件对数据进行Pearson相关性分析。

3 结果与讨论

3.1 研究区土壤硒含量及其空间分布特征

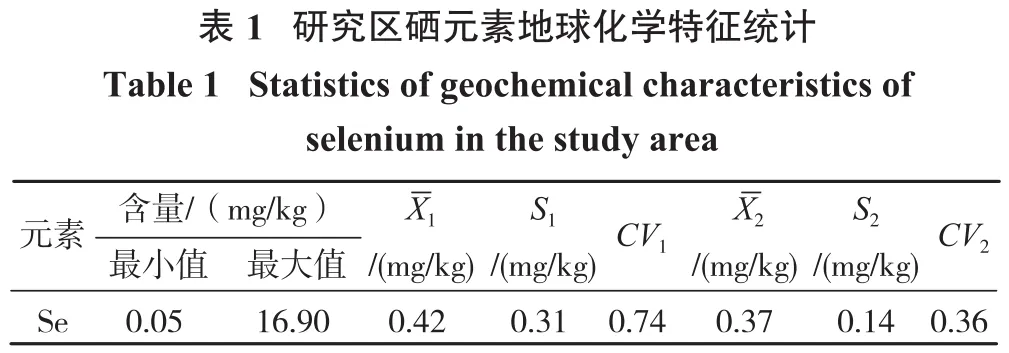

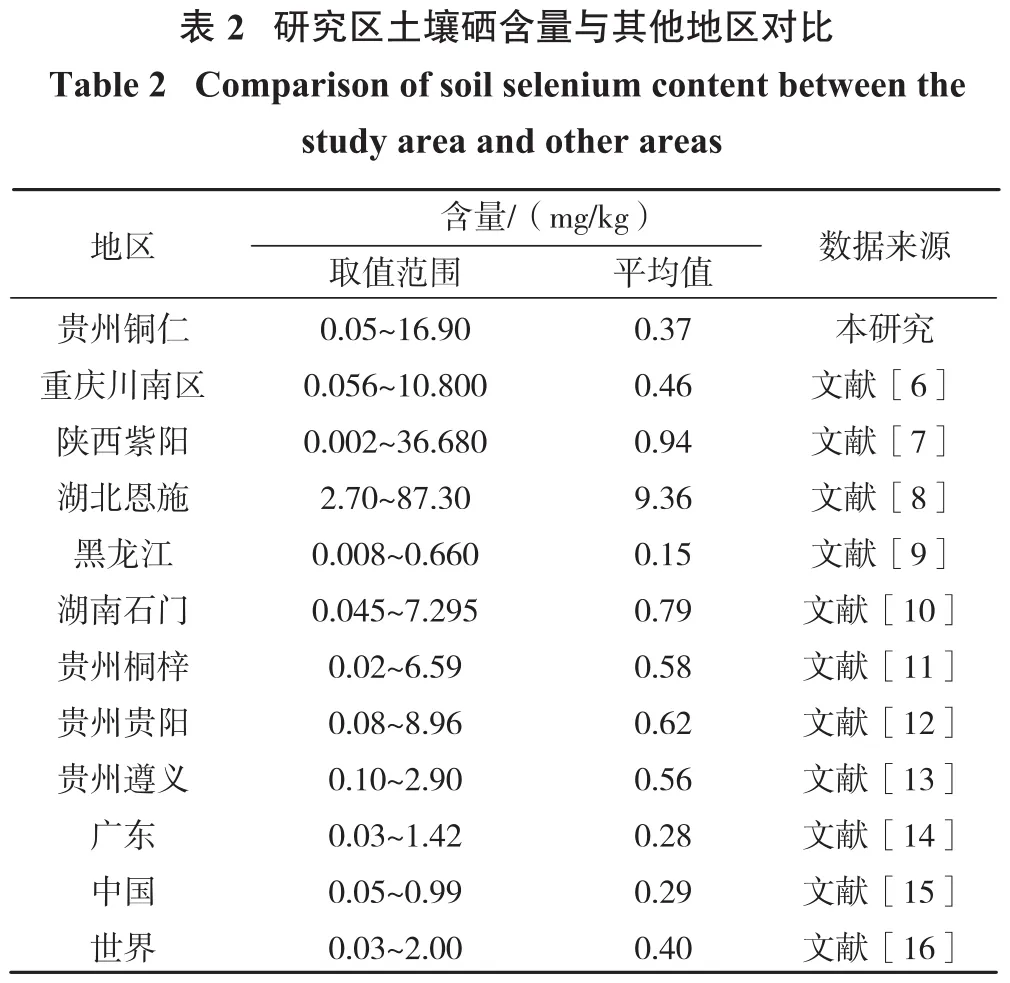

对铜仁地区表层土壤样品分析测试数据进行统计,得出该区土壤硒的含量为0.05~16.90 mg/kg,平均值为0.42 mg/kg,变异系数为0.74,说明该区土壤硒分布不均匀。对全部数据多次剔除大于均值±3倍标准离差的极值,直至数据服从对数正态分布,得出土壤硒背景值为0.37 mg/kg(表1),与贵州省土壤硒含量均值(0.369 mg/kg)[5]相当,是我国土壤硒背景值的1.28倍。与国内其他地区相关研究对比发现,本区土壤Se背景值仅高于广东与黑龙江,低于湖南、重庆、江西、香港及贵州相邻县市土壤Se平均含量,远低于湖北恩施、陕西紫阳土壤硒平均含量,说明铜仁地区土壤硒含量在全国范围内水平较低(表2)。

注:为平均值;S1为剔除3倍方差前的标准离差;CV1为剔除3倍方差前的变异系数;为背景值;S2为剔除3倍方差后的标准离差;CV2为剔除3倍方差后的变异系数;样品数为48 401件。

?

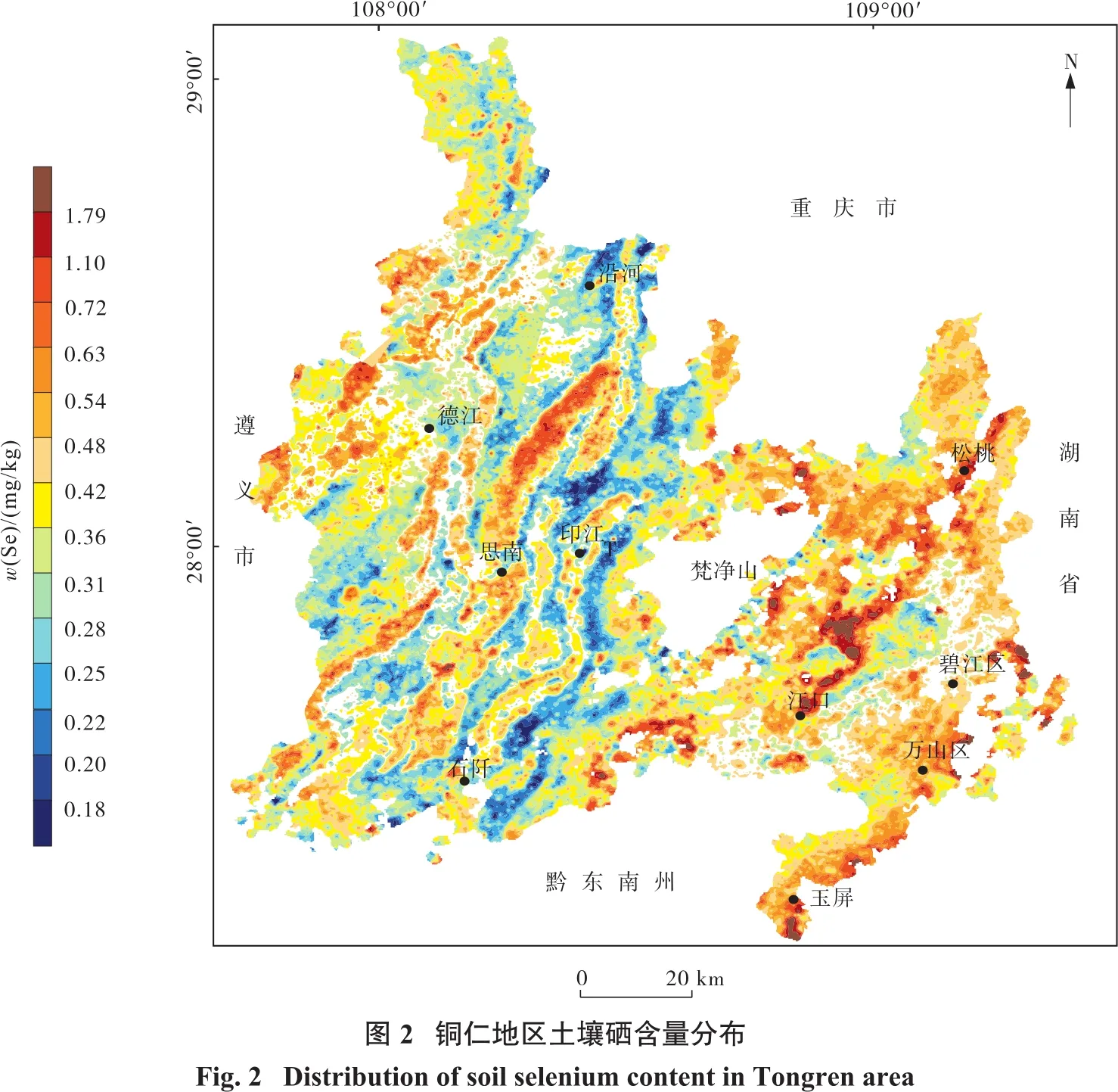

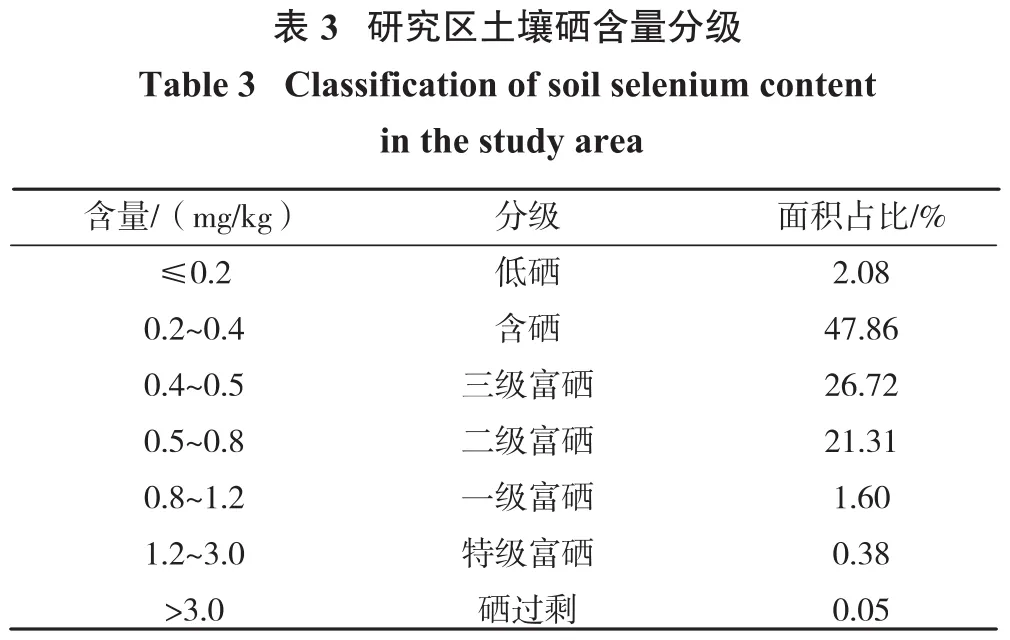

本研究依据《土地质量地球化学评价规范》(DZ/T 0295—2016)将土壤硒含量分级为低硒、含硒、三级富硒、二级富硒、一级富硒、特级富硒、硒过剩7个等级(表3),区内土壤硒含量数据统计结果显示,铜仁地区耕地土壤以含硒与富硒为主,含硒的样品有25 507个,占总样品数的52.70%;富硒的样品为21 143个,占总样品数的43.68%。本区剔除重金属超标区域后,清洁含硒土壤占全区耕地面积的47.68%;清洁富硒土壤占全区耕地面积的50.01%,高值区主要分布于松桃县中部、江口县中北部、德江西部等地;低硒土壤占全区耕地面积的2.08%,主要分布于该区西部沿河—印江县—思南县—石阡县一带(图2)。区内出露最广的地层主要有志留系、寒武系、二叠系、三叠系等,将区域地质图与硒含量分布图叠合后可以看出(图1、图2),区内土壤硒含量总体东高西低,西部土壤硒含量高值区主要分布于二叠系地层中,呈NNE向带状分布,土壤硒含量低值区主要集中于志留系地层中,也呈NNE向带状分布;该区东部土壤硒含量高值区主要分布于寒武系,呈面状、带状分布,与东部已查明的铅锌、汞多金属成矿带套和较好,而土壤硒平均含量低值区则呈零星分布,与湖南石门、重庆川南、贵州桐梓地区富硒土壤含量分布特征有一定的相似性。

3.2 富硒土壤与各元素含量相关性特征

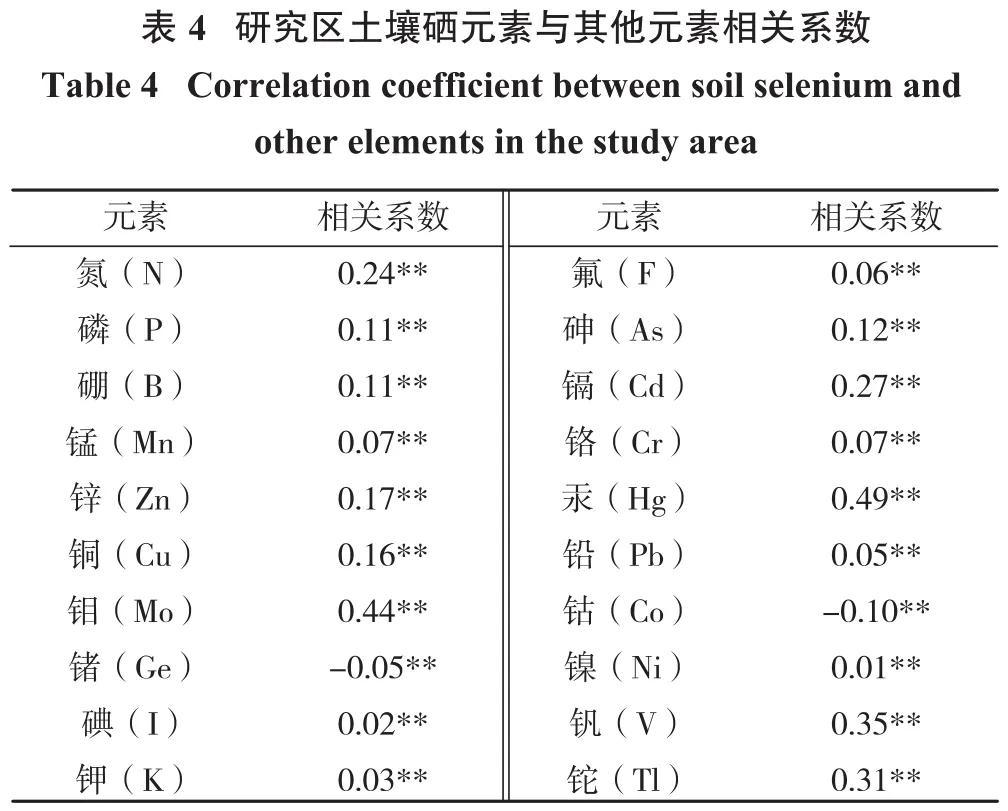

对本区表层土壤样品分析数据进行相关分析,得出硒元素与其他元素的相关系数(表4),结果表明:硒元素与汞元素相关性最强,相关系数为0.49,其次为钼元素、钒元素与镉元素,相关系数分别为0.44、0.35、0.27。区内土壤硒与汞、镉等重金属元素的伴生关系密切,建议在发展富硒产业的同时关注重金属元素的影响。

3.3 土壤硒含量影响因素

区内硒的分布特征受成土母岩、成土过程、土壤类型、地形地貌、耕地利用类型、土壤pH值、有机质等多种因素影响[17-19]。

?

注:**表示在0.01水平(双侧)上显著相关

3.3.1 成土母岩

前人研究表明,土壤中硒含量水平与成土母岩关系密切,土壤硒含量主要来自于成土母质,而表层土壤中硒主要是母质风化和植物富集的结果[20]。研究区出露的寒武系、二叠系地层岩性以白云岩、灰岩、碳质页岩为主(图3),表层土壤成土母岩硒含量平均值变化顺序由大到小为碳质页岩>白云岩>灰岩>板岩>砂岩>页岩(表5)。造成该区土壤硒在不同成土母岩中存在含量差异原因主要有:①富硒土壤受富硒成土母岩控制明显,本区西部土壤硒含量的分布受二叠系吴家坪煤系地层控制明显,东部受寒武系牛蹄塘组黑色岩系控制,这两套地层岩性以碳酸盐岩与炭质页岩为主,碳色页岩中富含有机碳和硫化物,有利于硒的次生富集,碳酸盐岩在经历风化、淋滤等作用过程中使得碳酸盐等易被淋失的物质带出,硒等不易流失的微量元素则残集原地富集;②本区东部富硒、硒过剩土壤的分布范围与凤凰—新晃汞矿成矿带和松桃—碧江铅锌矿成矿带上各矿床(点)的分布范围套合较好,说明矿液活动造成的多金属矿化作用对硒在母岩中的原生富集有重要作用。

?

3.3.2 土壤类型

铜仁地区主要土壤类型有7种,其中黄棕壤土面积占比1.87%,红壤面积占比5.57%,黄壤面积占比58.64%,石灰土面积占比17.39%,水稻土面积占比14.75%,紫色土面积占比1.20%,粗骨土面积占比0.51%,经过对不同土壤类型中表层土壤硒含量进行数据统计(表6),发现不同的土壤类型中硒含量均值存在一定差异,含量均值由大到小依次为红壤>黄棕壤>黄壤>石灰土>水稻土>粗骨土>紫色土。

?

本区红壤主要分布于东部,成土母质主要为受铅锌-汞成矿作用影响的寒武系牛蹄塘组黑色岩系,母岩富硒程度高,因而风化后形成的红壤中硒平均含量最高。黄棕壤主要分布在梵净山、坲顶山等高海拔地区,海拔一般为1 800~2 400 m,该区域气温较低,有机质分解速率缓慢,土壤表层有机复合态硒被有机质吸附和固定,进而使得植物吸收的硒含量以及土壤中被淋溶的硒含量减少,使得表层土壤硒富集[16]。紫色土硒含量较低主要是由于紫色土成土母质为志留系砂岩、粉砂质页岩,其本身硒含量较低所致。本区水稻土分布较为分散,在化学肥料代替有机肥的耕作条件下,有机质在土壤中的含量较低且在化学肥料的催化作用下分解速度加快,进而使有机结合态的硒发生迁移淋失和被作物吸收带走,造成土壤硒含量相对较低。

3.3.3 土地利用类型

本区耕地主要利用类型为水田、旱地、水浇地、茶园、果园、裸地,因耕作精细程度和施肥不同硒含量存在差异,硒元素中位数、平均值变化由大到小顺序为茶园>果园>旱地>水浇地>水田(表7)。水田、旱地由于长期耕作,表层土壤中有机质产生大量分解,有机结合态硒被释放出来,一部分被作物吸收带走,一部分淋失迁移,造成土壤中硒含量减少。茶园土壤开发程度较低,受人类生产影响较小,土壤硒含量相对较高。

?

3.3.4 土壤理化性质

pH值是影响硒元素在不同价态间转化的重要因素之一。前人研究表明,硒在湿润和酸性土壤中主要以亚硒酸盐形式存在,迁移能力差,淋滤作用弱,容易被土壤中金属氧化物和有机质吸附或络合,因而酸性条件下硒活动性较弱、土壤中硒含量较高[21];硒在碱性土壤中多以硒酸盐形式存在[22],溶解性大,生物活性强,易被植物吸收,同时容易随着土壤溶液迁移淋失,使得土壤中含硒量降低[23]。本研究按酸碱度将本区划分为强碱性、碱性、中性、酸性、强酸性5个级别,并统计各级别土壤硒中位数、平均值(表8),得出本区不同酸碱度中硒含量均值由大到小变化顺序为强酸性>碱性>中性>酸性>强碱性,在强酸性(pH<5.0)环境中硒较为富集,硒含量为0.50 mg/kg,在强碱性(pH≥8.5)环境中硒贫化明显,硒含量为0.29 mg/kg,说明土壤硒含量总体随pH值增大而减小,土壤硒含量与酸碱度之间存在负相关关系。

土壤有机质(SDM)是土壤中各种含碳有机化合物的总称。前人研究表明,土壤中有机质含量越高,对硒元素的吸附能力越强,硒含量相对也越高,土壤有机质与硒含量有显著的相关性关系[24-25]。本研究通过分析区内土壤硒含量与土壤有机质相关关系也得出相同结论(图4),即本区土壤硒含量与有机质含量呈正相关性(相关系数为0.25)。

?

4 土壤开发利用前景

通过分析铜仁地区硒元素空间分布特征和受控因素,认为该区西部富硒地区有较好的富硒土壤开发优势,并提出2个富硒土壤开发优势区;东部富硒地区由于存在重金属污染的风险,土壤开发前景有待进一步研究(图5)。

(1)铜仁西部富硒地区,硒含量富集明显,硒含量变化范围为0.40~9.72 mg/kg。德江枫香坪地区富硒土壤面积31.76 km2,所采集的27件大豆样品中有18件富硒;石阡龙塘地区富硒土壤面积51.77 km2,所采集的30件茶叶样品中有8件富硒,该类地区可开发成为富硒特色产业区。结合当地种植习惯,本研究认为枫香坪地区可通过种植大豆、天麻、核桃等坚果类等农作物,龙塘地区可通过种植苔茶等作物形成富硒特色农产品产业。

(2)铜仁东部富硒地区如松桃、江口、玉屏等地,硒元素含量也明显富集,在这些地区所采集的43件水稻样品中有16件富硒,但该区受成矿作用影响,富硒土壤可能与重金属相伴生,不排除存在重金属超标现象,故暂时难以对富硒土地资源加以利用。

5 结论

(1)铜仁地区表层土壤硒分布较不均匀,含量背景值为0.37 mg/kg,是全国土壤硒背景值的1.28倍,但低于全国大部分省市背景值,铜仁地区土壤硒含量在全国范围内水平较低。该区含硒土壤占全区耕地面积的47.68%,富硒土壤占全区耕地面积的50.01%,硒含量高值区主要分布于该区东部松桃中部、江口中北部等地,西部石阡、德江等地。

(2)铜仁地区富硒土壤主要受控于富硒原岩、土壤类型、土地利用类型、酸碱度、有机质含量等因素,本区西部土壤硒含量分布明显受二叠系吴家坪煤系地层控制,东部受寒武系牛蹄塘组黑色岩系与多金属矿化联合控制。该区土壤硒含量与酸碱度之间存在负相关关系,与有机质含量呈正相关性。

(3)铜仁地区富硒土壤主要受控于富硒成土母岩、土壤类型、土地利用类型、酸碱度、有机质含量等因素,该区西部土壤硒含量的分布受二叠系吴家坪煤系地层控制明显,而东部受寒武系牛蹄塘组黑色岩系与多金属矿化联合控制;该区土壤硒含量与酸碱度之间存在负相关关系,与有机质含量具正相关性。

(4)铜仁东部地区土壤硒与汞、镉等重金属元素的伴生关系密切,建议在进行土地资源开发的同时关注重金属元素的影响。