遥感影像中所见隋唐大运河永济渠沁河故道遗迹

□陈东川 黄晓东

永济渠是继通济渠、邗沟之后,隋炀帝开凿的又一条重要运河。作为隋唐大运河不可或缺的组成部分,永济渠在7—9世纪,与通济渠、邗沟、江南运河共同构成东亚大陆完整的水运网络,起到了沟通海河、黄河两大流域政治、经济、文化的历史作用。

永济渠包括南段的引沁故道 (或称沁河故道)、中段的白沟至天津河段,以及北段的天津至隋代涿郡郡治蓟城段三大部分。其中南段的引沁故道由于河道经由黄河、沁河泛滥区,历史上虽有文献记载,但多不见河道遗迹。近年来,受河南省武陟县文物局邀请,郑州大学黄河变迁与大运河文化传承研究团队在首席专家陈隆文教授的带领下,为寻找与确定隋唐大运河永济渠沁河故道走向和河道遗迹做了许多工作,并取得了突破性进展。团队在研究过程中,通过全面收集历史文献记载、实地勘察与解译遥感考古影像资料,不仅确定了隋唐大运河永济渠南段沁河故道在武陟境内的基本走向,而且发现了沁河故道的重要遗迹。

一、遥感技术在考古领域的应用

遥感技术是通过传感器获取地物发射、吸收、反射的电磁波信息后,再经过信息数据处理而达到判别目标地物的一种技术手段。不同地质体发射、吸收、反射、散射和透射电磁波的波号和频率是不一样的,这种差异造成不同地质体在遥感图像上色调和形态的不同;而利用遥感图像不同色调和形态的差异,来判译地质体的属性的过程则被称为遥感解译。近年来,遥感技术广泛地应用于环境变迁与考古学研究之中,而就遥感技术运用于考古学的遥感考古而言,遥感考古是通过传感器探测和接收来自地表及地表以下考古遗迹的信息 (如电场、磁场、力场、电磁波、地震波、声能等信息),经过信息的传输及其处理分析,来识别物体的属性及其分布等特征的。通过遥感技术也可以获取遥感考古影像资料,遥感卫星影像资料往往具有大范围、多时相、高分辨率等特点,为研究历史景观的空间形态及其变化提供了重要资料依据,应该引起我们的高度重视。由于遥感技术视野广阔,在广阔区域内为我们提供了连续对比分析和解释推断的条件,再加上它的敏感波段较宽,使我们无法在可见光波段观察到的但客观存在的现象得以显现,这就使我们可以对古代遗址蕴含的古地理、古环境、古代社会的信息进行客观的了解,使我们能够清晰地把握复杂景观的空间形态及其动态演变过程,从而起到支撑和深入阐释历史文献与地图信息的研究作用。

二、隋唐大运河永济渠沁河故道走向的确定

隋唐大运河永济渠沁河故道走向的确定离不开对历史文献记载的系统研究与深入阐释。陈隆文教授通过对明代以前的《山海经》《汉书·地理志》《水经注》《隋书·炀帝纪》《太平寰宇记》等地理与历史文献中黄河、沁河关系,隋炀帝沿永济渠北巡涿郡征高丽的文献记载进行分析,认为隋唐永济渠“引沁水南达于河,北通涿郡”的沁河故道,应于今武陟县东南大城村(隋武德县治)南侧从当时沁河下游主河道中分出。具体的引沁地点位于今武陟县城以东,小岩村、圪垱店、商村一线以南,方陵、南贾、詹店一线以北的地区。《水经注》成书在隋代以前不足百年,其记述“沁水于县南,水积为陂,同结数湖”。可见当时此地地势较低,水域广大,可以通过沁水与黄河相连通,航运条件较佳。不仅如此,此处与洛口、通济渠也都相距不远,隋炀帝若乘船从江都(今扬州)北上,过淮水进入通济渠中,由板渚横过黄河入沁水东北行到河北地区;出洛口便可以经黄河进入沁口,再溯沁水东北行就可以顺利进入永济渠之中,这是一条最为便捷的路线[1]。通过对美国20世纪60年代启用的空间摄影侦察卫星(即科罗纳计划)拍摄的已经解密的历史遥感影像——锁眼卫星影像的解译,研究团队在上述区域内发现了较为明显的古河道景观。

特有的地质属性造成了古河道在遥感影像上色调、形态、结构的差异,加之埋藏深浅不同以及后期人类活动的影响,古河道本身固有的色调在图像上很难表现出来。而经过解译的遥感影像则会在一定程度上弥补这些不足,例如:人类往往逐水而居,因此沿古河道往往会有较多居民点及连片耕地;水源枯竭时河道会出现干涸现象,但在雨后或水源充沛时期河道中仍会形成水流,影像上往往形成深色条带;古河道的总体形制会呈现蛇曲线状分布特征。研究团队在历史文献研究与实地考察相结合的基础上,辅之以解译的遥感影像资料后认为:孟姜女河就是隋唐大运河的沁河故道,今天小岩村东至圪垱店村一线以北、冯村以东谷歌地球影像上呈带状展布的蛇曲线状带就是历史上隋唐大运河永济渠沁河故道所流经的区域。如图1所示,在2009年12月19日的谷歌地球影像上,作为古河道的西孟姜女河在有水流形成时呈带状展布的暗色调,且外形迂回曲折;除此之外,沿河道两侧分布着众多居民点与规则状分布的耕地,且部分居民点分布与河道走向高度一致。通过以上分析,我们可以看出,受后期人类活动的影响,武陟境内冯村东南的西孟姜女河段呈现出居民点、耕地沿河道定向排列的蛇曲线状分布特征。这一影像特征是团队深入解译并判译隋唐大运河永济渠沁河故道地标性遗迹的基础。

图1 西孟姜女河走向(2009年12月19日,谷歌地球影像上)

三、隋唐大运河永济渠沁河故道地标性遗迹的解译

历史文献上称汉代黄河的左(北)堤为古阳堤,古阳堤自武陟县余原村,经木栾店向东北经新乡市南,沿古河道入滑县、浚县境,有些地段至今还有堤形。明弘治六年(1493年)刘大夏主持治河时利用古阳堤加筑了一道180千米的长堤,名曰太行堤。明代太行堤的起点在武陟木栾店,而从延津到木栾店这段太行堤实际上就是古阳堤的一部分。隋唐大运河永济渠沁河故道必须翻越古阳堤才可以流向东北,进而实现黄河、海河两大流域的沟通。因此,武陟县冯村东南,小岩村、圪垱店一线以北区域,成为研究团队寻找隋唐大运河永济渠沁河故道地标性遗迹的重点工作区域。

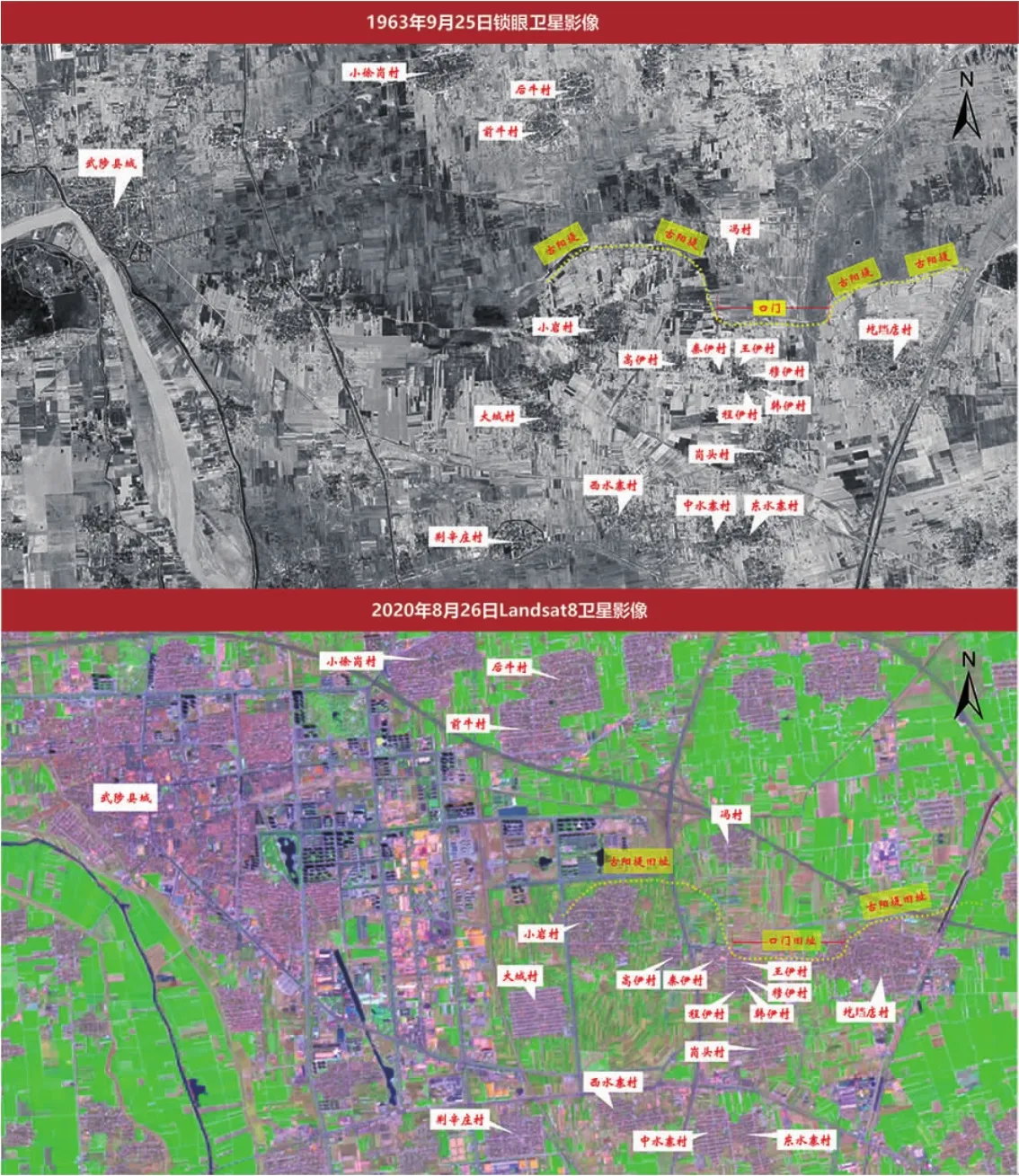

基于RS(遥感技术)与GIS(地理信息系统)等现代地理信息技术,研究团队对1963年9月25日的锁眼卫星影像进行解译分析,经过地理校正与图像增强处理后,影像清晰、层次丰富,能够充分反映永济渠沁河故道穿越古阳堤的遗迹特征,结果如图2所示。具体判译过程如下:

图2 永济渠渠首口门遥感解译结果

1.锁眼卫星影像显示,从小岩村以北到圪垱店村以北在较长的一段距离存在一段连续曲折的白色线状地物,根据遥感解译标志,白色线状地物一般为道路或其他人工修筑的规则地物,结合历史文献资料记载判断的古阳堤方位,基本上可以判译白色线状地物为古阳堤北侧的边缘。

2.在图2所示的B、C点之间,线状地物走向出现明显的向南偏折现象,且BC线以北的耕地呈规则状分布,而AB线与CD线以北的耕地分布却无明显特征。借助遥感解译经验知识可知,古河道由于地下水位较高,在其上的植被往往生长较好,且沿古河道呈现出较为规则的分布特征。基于以上分析可知,造成BC线以北与AB线、CD线以北耕地分布强烈反差的原因应是BC线以北耕地处于沁河故道内。

3.ABCD线为连续的线状地物,而BC线以北区域为冯村东南方向展布的西孟姜女河河道,据此可判译B、C之间应为隋唐大运河永济渠沁河故道穿越古阳堤的部分。永济渠沁河故道在修建过程中在古阳堤B、C之间破堤开口门,引沁水向东北方流去。

据此,1963年9月25日的锁眼卫星影像中所显示的小岩村东与圪垱店村之间的凹口遗迹可以确定为隋唐大运河永济渠沁河故道的遗迹。

20世纪80年代以来,中国城镇化建设发展迅速,在此大的时代背景下,武陟县的城镇化建设也迅猛发展。结合2020年8月26日Landsat8卫星影像可以看出,武陟县县城面积相比1963年扩展数倍,永济渠沁河故道附近村庄面积也扩张明显,如小岩村、冯村、大城村、圪垱店村等。与此同时,修建的郑云高速、晋新高速途经古阳堤旧址附近,对附近地类变化干扰较大。

受人类活动影响,武陟县地表形态发生剧烈变化,截至目前,已无法在卫星影像上找到古阳堤的明显遗迹,只能通过将2020年8月26日Landsat8卫星影像与1963年9月25日的锁眼卫星影像在ArcGIS(地理信息系统平台软件)中进行地理配准,采用叠加分析技术,将1963年的古阳堤旧址影像叠加至2020年的卫星影像上,可以看出古阳堤旧址处已被耕地、建设用地占据,结合实地勘察发现,口门旧址处也多为林地、道路等地类,具体如图3所示。

图3 古阳堤周边地类变化

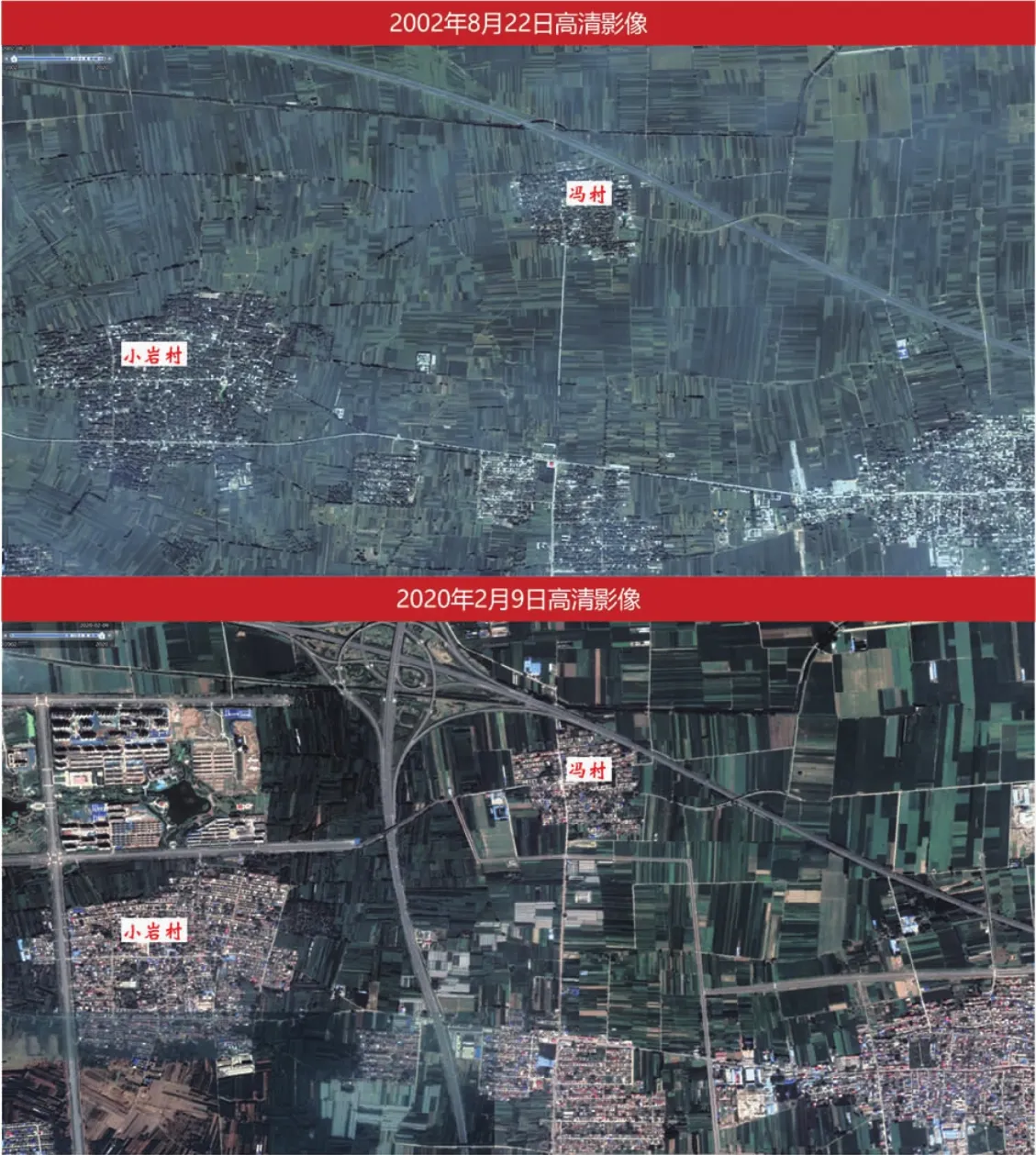

通过对近60年的遥感影像进行解译分析,可以看出在20世纪60年代之前,受限于生产技术水平,人类对地表改造程度相对较低,在卫星影像上尚能够找到永济渠沁河故道的遗存。随着生产力水平的提高,人类对自然的改造程度的大幅度提高使得地表发生剧烈变动,永济渠沁河故道的遗存逐渐被人类活动所破坏。进入21世纪后,武陟县小岩村、冯村一带城镇化建设步入快车道,为形象展示这一变化,我们团队获取了 2002年与2020年武陟地区局部的高清影像(如图4)。通过对比可以发现,首先,在近20年内,该区域不仅居民点规模有所增加,而且工矿用地增多,道路建设也迅猛发展,形成了较为完善的交通网络体系。城镇化建设在为居民生活提供便利的同时,也对古河道遗迹带来破坏,在快速城镇化过程中,原有农业用地板块被道路所分割,且大量转化为建设用地,对区域原生态带来威胁。其次,古河道也因道路建设、居民点扩张、设施农业发展等原因被截断、改造并转化为其他用途,在地表逐渐难以寻觅古河道遗迹。古河道研究是重塑区域河流地貌演变历史的重要基础资料,因此,科学判译古河道遗迹并及时展开抢救性保护对于还原历史、启示当代具有重要意义。

图4 2002年与2020年高清影像对比