中国农户劳动力转移就业、土地流转及农业资本投入联合决策理论分析

杜 鑫,樊士德,王 轶

中国农户劳动力转移就业、土地流转及农业资本投入联合决策理论分析

杜 鑫1,樊士德2,王 轶3

(1. 中国社会科学院 农村发展研究所,北京 100732;2. 南京审计大学 经济学院,江苏 南京 211815;3. 北京工商大学 经济学院,北京 100048)

在多要素联合决策的框架下,综合考虑劳动力损失效应和收入效应,以及就地转移和异地转移这两种不同转移就业形式的不同劳动力损失效应,建立了一个关于农户劳动力转移就业、土地流转及农业资本投入联合决策的理论模型,推导农户多要素最优配置行为的性质和特征。理论分析表明,任何一种生产要素市场报酬水平的提高,都会导致农户家庭农业生产要素投入减少,劳动力转移就业量与土地转出量增加;农户家庭农业生产各要素投入量之间存在正相关关系,与劳动力转移就业量、土地转出量之间存在负相关关系,而劳动力转移就业量与土地转出量之间存在正相关关系;劳动力就地转移与农户家庭农业生产的实际土地经营规模、资本要素投入之间的负相关性要弱于异地转移,与土地转出量之间的正相关性也弱于异地转移。

劳动力转移;就地转移;异地转移;土地流转;资本投入

1980年代以来,随着人民公社制度的解体和家庭承包制的建立,农户成为拥有自主决策权的独立经营主体,对自身拥有的劳动、土地、资本等生产要素进行配置决策。随着市场化改革的逐渐深化和国民经济的快速发展,农户对外部市场环境的变化做出积极响应,积极调整要素配置,劳动力转移就业规模不断扩大,土地流转行为日益频繁。在微观层次上考察农户对劳动、土地等生产要素的配置决策机制,有助于加深对农户生产经营行为及其对中国农业生产和农民收入的影响的理解,并为优化中国农村要素资源配置、推进生产要素市场协调发展、增加农业产出和提高农民收入提供有益的政策思路。已有的文献大都是在单要素决策的框架下开展关于中国农户生产要素配置决策的研究,存在固有的理论缺陷,其经验分析结果也存在不同程度的估计偏误。与已有单要素决策框架下的大多数研究不同,本文在多要素联合决策的分析框架下,尝试建立一个关于农户劳动、土地、资本三大要素最优配置决策的经济模型,并据此推导出农户生产要素最优配置行为的性质和特征,以期获得对农户生产要素配置决策行为的深入认识和全面理解。

一、文献综述

国内外学术界已经形成了大量关于中国农户劳动力转移就业、土地流转及农业资本投入等要素配置决策的研究成果。较多的文献研究发现要素禀赋、要素市场发育程度及其市场报酬、人力资本、社会资本、产权制度、政府农业补贴政策等因素会对农户劳动力转移就业和土地流转决策产生影响[1-11],同时也有文献发现农户劳动力转移就业及其报酬、土地流转、产权制度、地形地貌等因素会对农户农业投资或资本投入产生影响[2,12-16]。总的来看,上述文献从不同角度深入考察了中国农户要素配置行为及其参与要素市场的决策机制,有助于加深对农户生产要素配置决策行为的理解,为后续研究打下了良好基础。但是,上述文献大都是在一个单要素决策框架内来研究农户的要素配置行为;不符合农户多要素联合决策的理论逻辑,有内在理论缺陷,其经验研究结果存在不同程度的估计偏误。

首先,从理论上来说,农户作为一个拥有劳动、土地、资本等多种生产要素的理性决策主体,对每一种生产要素的配置行为都是其根据市场外部条件、自身资源禀赋和偏好所做出的统一的效用最大化决策的结果[17]。农户每一种生产要素配置行为都是多要素联合决策的结果,其各种生产要素配置行为都是内生决定且相互关联的,完整和准确地分析农户生产要素配置行为,应当在多要素联合决策框架内来进行。

其次,鉴于农户各种生产要素配置行为的相关性,单要素决策框架下的经验研究文献在考察农户一种生产要素配置行为的决策机制时,大都是将农户其他要素配置行为作为解释变量引入经济计量模型,存在明显的模型误设问题。由于分析思路和模型设定都存在着理论逻辑上的缺陷,这些经验研究文献所得研究结论通常也是相互矛盾和经不起理论推敲的。例如,在关于农户劳动和土地要素配置决策的经验研究中,经常出现无论是将农户劳动要素配置行为作为其土地要素配置决策的解释变量[18-23],还是将农户土地要素配置行为作为其劳动要素配置决策的解释变量[23-25],最终都能得出显著的估计结果,这两种截然不同的经验研究在国内外学术界安然并存。实际上,这种互为“因果”的研究结论只不过是农户对多种生产要素配置进行联合决策的结果,是农户多种生产要素配置行为之间相互关联的反映①。

与以上单要素决策框架下的大多数研究不同,Feng and Heerink、杜鑫在多要素联合决策的研究框架下,同时对农户多种生产要素配置决策行为进行建模和估计,较好地避免了单要素决策研究的缺陷和不足[26-27]。但是,Feng and Heerink只考察了农户迁移就业与土地转出行为的联合决策,没有考虑中国农村劳动力转移就业行为的多样性和复杂性,也没有考虑农户的资本要素配置决策;杜鑫进一步考察了农户劳动、土地、资本投入三种生产要素配置行为的联合决策,却只考虑了劳动力转移就业对于家庭农业生产的劳动力损失效应(the lost-labor effect),没有考虑劳动力转移就业对于农业资本投入的收入效应(the income effect);此外,中国农村劳动力转移就业呈现出两种不同形式——就地转移和异地转移,其对农业生产所产生的劳动力损失效应也存在较大差异,二者均没有对此加以区分[26-27]。

本文遵循农户多要素联合决策的分析思路,综合考虑劳动力转移就业的劳动力损失效应和收入效应,同时考虑两种不同劳动力转移就业形式所具有的不同的劳动力损失效应,对农户劳动、土地、资本三种生产要素配置的联合决策行为进行理论建模,对已有的研究成果实现进一步拓展和深化。

二、农户生产要素配置联合决策模型

遵循农户多要素联合决策的分析思路,综合考虑劳动力转移就业的劳动力损失效应和收入效应以及不同转移就业形式劳动力损失效应的差异,现建立关于农户多种生产要素最优配置决策行为的数理经济模型。

首先,提出如下假设:

给定上述假定,农户实现效用最大化的目标函数及其所面临的约束条件如下:

利用上述式,构造如下拉格朗日函数:

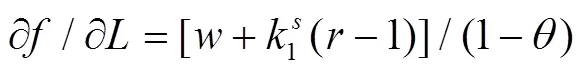

上述最优化问题的一阶条件(FOC)为

由此可以看出,农户对各种生产要素的配置行为都是其统一的效用最大化决策的结果,其配置水平是由各种要素的市场报酬、要素禀赋等因素所决定的,其各种生产要素配置行为之间在本质上是一种相关关系而非因果关系。

三、理论假说

在上述数理经济模型求解结果的基础上,推导出关于要素市场报酬水平对农户要素配置行为的预期影响、农户各要素配置行为之间的预期相关关系以及不同转移就业形式下这种预期相关关系的差异。

(一)要素市场报酬对农户生产要素配置行为的预期影响

由式(4b-d)可以推出:

式(5a-h)说明,随着劳动力转移就业报酬水平的上升,农户用于家庭农业生产经营的劳动、土地、资本投入及闲暇时间都会降低,劳动力转移就业量及土地转出量则随之增加。其中,式(5d)、(5h)表明,虽然劳动力转移就业的收入效应有利于增加农业资本投入,但劳动力转移就业报酬的上升依然会使得农户减少农业资本投入,这主要是由于农业资本投入中与劳动力转移就业的收入效应无关的部分减少所致。

综合以上推导结果,可以得到理论假说1:任何一种生产要素市场报酬水平的提高,都会导致农户用于家庭农业生产经营的劳动、土地、资本等要素投入减少,劳动力转移就业量与土地转出量增加。

(二)农户各生产要素配置行为之间的预期相关关系

式(7a-f)说明,在最优配置状态下,农户家庭农业生产的土地、资本要素投入量与农业劳动力投入量之间呈正相关关系,与劳动力转移就业量之间呈负相关关系;土地转出量与家庭农业劳动力投入量之间呈负相关关系,与劳动力转移就业量呈正相关关系。

此外,式(7e)还可以进一步分解为:

同理,由式(9a-b)可以推出

式(10a-b)说明,在最优配置状态下,农户家庭农业生产的资本要素投入与其土地要素投入之间存在正相关关系,与土地转出量之间存在负相关关系。

综合式(7a-f)和式(10a-b)的推导结果,可以得到理论假说2:农户家庭农业生产各要素投入量之间存在正相关关系,且其中任意一种家庭农业生产的要素投入量与劳动力转移就业量、土地转出量之间存在负相关关系,而劳动力转移就业量与土地转出量之间存在正相关关系。

(三)不同转移就业形式下农户各要素配置行为之间相关关系的差异

四、结论及政策启示

本文遵循农户多要素联合决策的分析思路,综合考虑劳动力转移就业的劳动力损失效应和收入效应,同时考虑劳动力转移就业的两种不同形式——就地转移就业和异地转移就业,对农户劳动、土地、资本投入三种生产要素配置的联合决策行为进行理论建模,在理论上阐述了农户多种要素配置行为的决策机制及其相互关系,为深入理解农户的生产决策行为提供了一个分析框架,并为开展相关的经验研究提供了理论基础。

第一,农户是一个拥有多种生产要素禀赋的理性决策主体,准确地分析农户生产要素配置行为,应当在多要素联合决策框架内来进行。传统的单要素决策框架下的理论和经验研究不能完整和准确地理解农户生产要素配置决策行为的本质和全貌,是具有理论缺陷的,以此为基础所开展的经验研究存在模型误设及估计偏误等问题。

第二,任何一种生产要素市场报酬水平的提高,都会导致农户用于家庭农业生产经营的劳动、土地、资本等要素投入减少,劳动力转移就业量与土地转出量增加。

第三,农户家庭农业生产各要素投入量之间存在正相关关系,且其中任意一种家庭农业生产的要素投入量与劳动力转移就业量、土地转出量之间存在负相关关系,而劳动力转移就业量与土地转出量之间存在正相关关系。尽管存在劳动力转移就业的收入效应的支持,但农户家庭农业资本投入量与劳动力转移就业量之间依然呈现出反向变动的关系。

第四,由于就地转移就业的劳动力损失效应较小,而异地转移就业的劳动力损失效应较大,导致不同转移就业形式下农户各要素配置行为之间的相关关系存在差异。具体来说,劳动力就地转移与农户家庭农业生产的实际土地经营规模、资本要素投入之间的负相关性较弱,与土地转出量之间的正相关性也比较弱;劳动力异地转移与农户家庭农业生产的实际土地经营规模、资本要素投入之间的负相关性较强,与土地转出量之间的正相关性也比较强。

根据本文研究,可得到如下政策启示:

首先,鉴于农户各生产要素配置行为之间的联动性特征,在深入推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展的过程中,应当同步推进各生产要素市场的协调发展,使其相互匹配、相互促进,为“四化”同步创造良好的市场环境。

其次,在我国当前经济生活中,生产要素价格水平特别是劳动要素的价格——工资呈现不断上涨的趋势,导致越来越多的农村劳动力转移从事非农产业,并可能同步减少农业生产要素投入。政府应当继续改革完善已有的农业支持保护政策,稳定和提高农业经营收益水平,同时也要积极建立职业农民队伍,使其成为新时代我国现代农业发展的主力军。

其三,立足于“大国小农”的实际国情,我国的农业经营规模化水平可能会显著低于人地资源富裕的国家和地区,农业经营规模化进程也可能会面临一个较长的时期。在此期间,既要重视推进城市化进程,加快农村劳动力异地转移,也要重视扩大本地非农就业,推进农村劳动力就地转移,充分发挥异地转移就业在增加农民收入的同时还可以兼营家庭农业生产、实现农业平稳发展的多重优势,最终实现新型城镇化和农业现代化的稳步协调发展。

① 在经验研究中,有的文献把作为解释变量的其他生产要素配置行为直接作为外生变量来简单化处理,所得估计结果必然是有偏的(如赵光、李放,2012;Xu et al,2017;Shi et al,2007;Yan et al,2014);有的文献则注意到了解释变量的内生性问题,并尝试寻找和使用不同的工具变量来解决内生性偏误(如程令国等,2016;Xie and Lu,2017;黄枫、孙世龙,2015;胡新艳、洪炜杰,2019;钱龙等,2019),但这种情况下,工具变量存在不同程度的有效性问题,其估计结果也可能存在不同程度的偏误,更为重要的是,这类研究的理论逻辑是有缺陷的,据此建立的经验分析模型也存在误设问题。

② 与劳动力转移就业的收入效应无关的短期可变资本投入是指即便没有劳动力转移就业收入的支持,农户为开展家庭农业生产也必须投入的种子、化肥、农药、租赁农业机械等支出。

③ 为简化讨论,此处假设劳动力转移就业无需土地、资本等其他要素投入。

④ 囿于篇幅限制,此处不再列出具体公式推导过程。

⑤ 土地转出量与专业从事家庭农业生产的劳动量之间的相关系数是负数,其数值的不断增大(绝对值减少)即表示负相关性的减弱。

⑥ 家庭农业生产的土地、资本要素投入量与劳动力转移就业量之间的相关系数是负数,其数值的不断增大(绝对值减少)即表示负相关性的减弱。

[1] ZHAO Y. Leaving the countryside: rural-to-urban migration decision in China[J]. The American economic review, 1999, 89(2): 281-286.

[2] 姚洋. 土地、制度和农业发展[M]. 北京: 北京大学出版社, 2004.

[3] 朱农. 中国劳动力流动与“三农”问题[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2004.

[4] DEININGER C, JIN S. The potential of land rental markets in the process of economic development: evidence from China[J]. Journal of development economics, 2005, 78: 241-270.

[5] HUANG J, GAO L, ROZELLE S. The effect of off-farm employment on the decisions of households to rent out and rent in cultivated land in China[J]. China agricultural economic review, 2012, 4(1): 5-17.

[6] MENG L. Can grain subsidies impede rural-urban migration in hinterland China? Evidence from field surveys[J]. China economic review, 2012, 23: 729-741.

[7] 田传浩, 李明坤. 土地市场发育对劳动力非农就业的影响: 基于浙、鄂、陕的经验[J]. 农业技术经济, 2014(8): 11-24.

[8] 程令国, 张晔, 刘志彪. 农地确权促进了中国农村土地的流转吗?[J]. 管理世界, 2016(1): 88-98.

[9] XIE H, LU H. Impact of land fragmentation and non-agricultural labor supply on circulation of agricultural land management rights[J]. Land use policy, 2017, 68: 355-364.

[10]杨子砚, 文峰. 从务工到创业——农地流转与农村劳动力转移形式升级[J]. 管理世界, 2020(7): 171-184.

[11]ZHOU X, MA W, RENWICK A, et al. Off-farm work decisions of farm couples and land transfer choices in rural China[J]. Applied economics, 2020, 52(57): 6229-6247.

[12]杜鑫. 劳动力转移对农户消费和投资水平的影响[J]. 财经理论与实践, 2010(3):2-7.

[13]郜亮亮, 黄季焜. 不同类型流转农地与农户投资的关系分析[J]. 中国农村经济, 2011(4): 9-17.

[14]钟甫宁, 陆五一, 徐志刚. 农村劳动力外出务工不利于粮食生产吗?——对农户要素替代与种植结构调整行为及约束条件的解析[J]. 中国农村经济, 2016(7): 36-47.

[15]MA W, ABDULAI A, MA C. The effects of off-farm work on fertilizer and pesticide expenditures in China[J]. Review of development economics, 2018, 22(2): 573-591

[16]李宁, 汪险生, 王舒娟, 等. 自购还是外包: 农地确权如何影响农户的农业机械化选择?[J]. 中国农村经济, 2019(6): 54-75.

[17]SINGH I, SQUIRE L, STRAUSS J. Agricultural household models: extensions, applications, and policy[M]. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986.

[18]赵光, 李放. 非农就业、社会保障与农户土地转出——基于30镇49村476个农民的实证分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2012, 22(10): 102-110.

[19]黄枫, 孙世龙. 让市场配置农地资源: 劳动力转移与农地使用权市场发育[J]. 管理世界, 2015(7): 71-81.

[20]XU D, GUO S, XIE F, et al. The impact of rural laborer migration and household structure on household land use arrangements in mountainous areas of Sichuan province, China[J]. Habitat international, 2017, 70: 72-80.

[21]许庆, 刘进, 钱有飞. 劳动力流动、农地确权与农地流转[J]. 农业技术经济, 2017(5): 4-16.

[22]胡新艳, 洪炜杰. 劳动力转移与农地流转:孰因孰果?[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2019(1): 137-145.

[23]钱龙, 陈会广, 叶俊焘. 成员外出务工、家庭人口结构与农户土地流转参与——基于CFPS的微观实证[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2019, 24(1): 184-193.

[24]SHI X, HEERINK N, QU F. Choices between different off-farm employment sub-categories: an empirical analysis for Jiangxi province, China[J]. China economic review, 2007, 18(4): 438-455.

[25]YAN X, BAUER S, HUO X. Farm size, land reallocation, and labor migration in rural China[J]. Population, space and place, 2014, 20: 303-315.

[26]FENG S, HEERINK N. Are farm households’ land renting and migration decisions inter-related in rural China?[J]. NJAS–Wageningen journal of life sciences, 2008, 55(4): 345-362.

[27]杜鑫. 劳动力转移、土地租赁与农业资本投入的联合决策分析[J]. 中国农村经济, 2013(10): 63-75.

[28]ROZELLE S, TAYLOR J E, DE BRAUW A. Migration, remittances and agricultural productivity in China[J]. The American economic review, 1999, 89(2): 287-291.

[29]TAYLOR J E, ROZELLE S, DE BRAUW A. Migration and incomes in source communities: a new economics of migration perspective from China[J]. Economic development and cultural change, 2003, 52(1): 75-101.

A Theoretical Analysis of Joint Decisions of China’s Rural Households on Allocating Multiple Factors of Production

DU Xin1, FAN Shi-de2, WANG Yi3

(1. Rural Development Institute, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100732, China; 2. School of Economics, Nanjing Audit University, Nanjing 211815, China; 3. School of Economics, Beijing Technology and Business University, Beijing 100048, China)

In a framework of joint decisions on allocating multiple factors of production, and in consideration of effects of the lost and income labor, the local non-farm employment, and the migration, the article aims to construct a theoretical model of rural households’ joint decisions allocating multiple factors of production. And then, the article explores the nature and characteristics of optimal allocation about rural households’ factors of production. It shows that the increase in prices of any factors of production will cause to decrease the labor, land, and capital inputs of agricultural production of rural households and to grow rural households’ engagement in non-farm employment and land renting-out. Inputs of labor, land, and capital of rural households’ agricultural production are correlated positively, while they are negatively correlated with labor engaged in non-farm employment and land rented out, and labor engaged in non-farm employment and land rented out are correlated positively. Compared with labor engaged in migrant non-farm employment, the negative correlation between labor engaged in local non-farm employment and inputs of land and capital of rural households’ agricultural production are weak, and the positive correlation between labor engaged in local non-farm employment and land rented out is also weak.

labor non-farm employment, local non-farm employment, migration, land transfer, capital input

F061.3

A

1001 - 5124(2022)01 - 0084 - 09

2020-09-25

国家社会科学基金重点项目“劳动力转移、土地流转对我国农业生产与农民收入的影响研究”(16AJY014);国家社会科学基金重点项目“乡村振兴战略下返乡劳动力创业质量研究”(18AJL016);国家社会科学基金项目“精准扶贫背景下中国劳动力流动的减贫效应与政策研究”(18BJL124)

杜鑫(1975-),男,河南驻马店人,副研究员,博士,主要研究方向:发展经济学。E-mail: duxin@cass.org.cn

(责任编辑 周 芬)