明前期仕宦鉴藏家的寓目范围与视角

故宫博物院 | 郭怀宇

明代初期虽然受到之前战乱的影响,但民间仍有部分鉴藏家是能够获得具有一定品质书画收藏的。以元末明初的大画家倪瓒为例,他在洪武二年(1369)题赵孟頫《窠木竹石图》时,提到自己曾在“伯璇征君”处见到燕文贵《秋山萧寺图》[1]293,在洪武五年(1372)为陈彦廉收藏的唐代张旭《春草帖》作题跋[1]296,在洪武六年(1373)又为徐达左收藏的唐怀素《酒狂帖》和《东坡村醪帖》作题跋[1]296。以元末明初的收藏家陈彦廉为例,其收藏有颜真卿《祭侄文稿》(台北故宫博物院),林藻《深慰帖》,柳公权《蒙诏帖》(故宫博物院),崔白《竹鸥图》(台北故宫博物院),刘永年《花阴玉兔》(台北故宫博物院)等作品,虽然有些名迹是“摹本”,但也是颇有来源。倪瓒的兄长倪昭奎、倪子瑛皆是当时道教的上层人物,地位很高,并以此积累了很多财富。倪瓒人生中大多数时候生活优越,富有书画收藏,同时亦能与当时江南民间主要的收藏家有密切交往。因此,在明初其与陈彦廉、徐达左等人还能收藏、鉴藏一定的古书画。但是,随着新政权的逐渐稳固,朱元璋对原本依附张士诚政权的江南地区开始采取较为严厉的政策,这也使得包括书画鉴藏在内的江南地区的文化活动遭受了极大的打击①。因此,可以说在明初洪武至宣德年间,虽然江南地区还曾出现过类似于沈周的祖父沈澄在西庄组织的雅集活动,表明江南文人之间的书画鉴藏活动尚未完全湮灭,但总的来说,较之明代中后期其活跃度是比较低的。朱元璋曾向裱画工盛叔彰询问:“彼图既成,鬻之于市,人有买者乎?”盛叔彰说:“近年以来……乃世乱方定,人各措衣食而不暇尔”[2],正说明了书画鉴藏在民间比较沉寂的现象。与此同时,一方面,明内府继承了大批元内府、宗室和官员的书画收藏,逐渐成为了此时书画鉴藏的中心。另一方面则是仕宦官员也能获得部分重要的流散书画,同时亦能参与到内府书画鉴藏活动中,旋即成为了此时书画鉴藏活动的主要参与者。因此,对其鉴藏活动进行总体性把握是很有必要的。

一、寓目范围

对书画鉴藏家来说,其寓目的作品往往会对其鉴赏角度、鉴定方法等一系列问题产生直接的影响。因此,较为深入的讨论鉴藏活动的具体问题,就离不开对鉴藏家寓目情况进行总体把握。

1.自藏

朝代更迭之际,往往内府的书画收藏会散落民间从而掀起收藏的热潮。明代前期的鉴藏家也有一些机会获得此类收藏。官至内阁首辅的解缙曾见到过其兄解简约购得的元内府旧藏李邕《永康帖》[3]。曾任山西按察使的杨基在题《宋周曾秋塘图》时,也提到此图曾为元皇姐大长公主收藏,后此作流落江左被薛起宗得到[4]。但查考存世作品和相关文献,此类现象似乎并不普遍,能够获得元内府散佚书画的民间收藏家是不多的,此类收藏大多被明代内府所继承。

在另一方面,元明之际的战乱同样使得世家大族的收藏多有流散。明初仕宦鉴藏家所获得的更多是此类作品。元末明初的云浦道人在题米元晖《大姚村图》时说:

“至正甲申,余在燕京,忽得此卷,因拾以归吴。丙申之变,余避地入闽,丁酉归,家业一空,而此卷仅存。戊申,吴复兵燹,余流离濠梁。己酉复归田里,故居浮荡,荒榛瓦砾,不堪举目。又复得此卷于野人家,事物之遇,岂偶然哉!辛亥秋七月暇日,展卷太息,用识于后,以纪岁月云尔。云浦道人。”[5]

王云浦生动描述了因张士诚和明朝军队相继攻占苏州,导致自己书画收藏流散的现象。虽然《大姚村图》最终能够失而复得,但是战乱对于收藏家的直接影响是显而易见的。此类例子还有很多,杨基在题《赵子昂、杨廉夫、陆宅之合卷》中称,此作原本是松江陆蒙的收藏,但其去世之后家破于兵,藏品流散。杨基则希望能够找到陆氏的后人,并归还作品[6]。正统七年(1442)内阁首辅杨士奇在题《褚遂良儿宽赞》(台北故宫博物院)的时候说:“吾先世蓄河南书《廉颇蔺相如》而下数小传……遭世兵乱,家隳于寇,此书散落人间,虽获见之,力不能复”。姚广孝在《题欧阳文忠公诗帖》中提到自己洪武年间在北京一“戌卒”家见到此作,是军士在战乱中获得的[7]。这些皆说明了世家大族历经战乱,藏品逐渐流散现象。可以说即便是流落到普通人手中的书画藏品,如果没有被损毁,最终也多将归于仕宦鉴藏家。

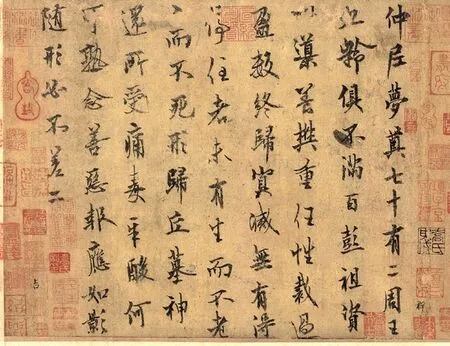

明初的仕宦官员很多都富有收藏。传为李昭道《明皇幸蜀图》(图1)中有“濠梁胡氏”和“相府图书印”。说明此作曾是胡惟庸的收藏。曾任翰林院国史编修的高启在《南宫生传》中说“(宋克)辟一室,庋历代书法,周彝、汉砚、唐雷氏琴,日游其间以自娱”[8]。现存欧阳询《梦奠帖》(图2)、辛弃疾《去国帖》(故宫博物院)、朱胜非《杜门帖》(故宫博物院)、张问《芜湖帖》、颜辉《钟馗元夜出游图》(美国克利夫兰博物馆)、赵构《付岳飞札》(台北故宫博物院)中都有杨士奇的收藏图章,说明这些名迹皆是他的收藏。《无声诗史》中记载宫廷画家谢环“所居深邃闿爽,森列唐宋以来法书名画,造之者如聚宝在目,应接不暇”[9],显然也是收藏颇富的。吴宽在题夏昶收藏的黄庭坚《草书浣花溪图引卷》(故宫博物院)时说:“故太常寺卿昆山夏公所蓄书画毁于火者,数十种,此《山谷草书诗卷》盖出煨烬者”[10]。可见明代前期的仕宦鉴藏家的收藏尚能形成一定的规模。

图1 明皇幸蜀图 绢本设色 传唐李昭道 台北故宫博物院藏

图2 梦奠帖 纸本墨笔 唐 欧阳询 辽宁省博物馆藏

有些仕宦对收藏名迹兴趣浓厚,且兴趣甚至能保持数十年。翰林学士宋濂在题《宋蔡苏黄米四大家合卷》时说“垂鬓时即喜事翰墨,年来所藏前代名迹颇富,若宋之四大家则未之有也,搜罗二十年得汇此册,诚为宇内第一大观”[11]。杨士奇也曾提到自己积二十年时间,集合而成《历代名笔集胜册》其中包括赵千里、马远、李唐、苏汉臣、刘松年、周文矩等人的作品[12]。因此,相当多的仕宦收藏无论在数量还是在质量上都是颇为可观的。

值得注意的是,明代前期不仅仅是文官,具有相当文化素养的武将也拥有一些收藏。洪武年间俞贞木在题《中兴四将图》(图3)时提到收藏者“指挥中斋蔡公”因羡慕画中四人的忠武,而宝藏此作。洪武年间林佑在题唐玄宗《鶺鴒颂》(台北故宫博物院)时说:“指挥方侯明谦。以钱数万购得之”。永乐二年锦衣卫武官刘真还曾题蔡襄《谢赐御书表》(日本书道博物馆)虽然言语不多,但也对蔡襄的书名和作品的内容作了简要介绍,显然他并非单纯的“好事者”。②可见,明代前期的武职官员有些也是颇具鉴赏能力的。

图3 中兴四将图 绢本设色 传南宋刘松年 中国国家博物馆藏

2.同僚收藏

在普遍富有私人收藏的情况下,明前期仕宦收藏家所寓目的另一资源,很自然的会是同僚友人的收藏。永乐朝大学士金幼孜曾为国子监司业贝宗鲁的钱选《书圣贤像卷后》作题跋[13]。宣德朝大学士黄淮曾为兵部侍郎柴车收藏的《黄太史墨迹》和《定武兰亭》作题跋。黄淮还曾为中书舍人卫以嘉收藏的赵孟頫《陶渊明归去来兮辞》作题跋[14]。宣德时期杨翥曾请大学士杨溥题跋自己所藏的《宋高宗孝宗御札》[15]……凡此种种不胜枚举。

更重要的是明代前期仕宦题跋同僚收藏的现象,表现出他们之间业已形成明显的鉴藏圈。《宋人梅花诗意图卷》(私人)在明代前期由永乐年间刑部侍郎杨宗勖收藏,全画共分九段,每段书古人咏梅诗二句,共绘自何逊至曾茶山九人。图后有胡俨、杨荣、杨士奇、金幼孜、曾棨、王英、邹缉、周述、陈敬宗、李时勉等十人题跋。他们皆为永乐十七年左右杨宗勖的同僚。赵孟頫《秋兴四首》(上海博物馆)后有陈宗敬、杨士奇、杨荣、黄淮、胡濙、熊概、杨溥的题跋,其中熊概在题跋中说:“驸马都尉赵公清修博雅,平昔蓄古书画极多,今以是得巨公阁老之题识,归以珍藏而宝爱之,可谓知所重也。”说明这些题跋都是为收藏者驸马赵都尉所作。胡广、杨士奇等人还曾为夏元吉题收藏的赵孟頫《昼锦堂记》(台北故宫博物院)作题跋。胡俨、解缙、赵友同、尹昌隆、刘真等人都曾题《谢赐御书表》。吴余庆、苗衷、李时勉、陈敬宗、王英也都曾为陈鉴收藏的(传)《褚遂良摹兰亭序》作题跋。姚广孝、解缙、王达、张显都为赵景晖收藏的赵孟頫《临急就章》(辽宁博物馆)作题跋。显然尤其在永宣年间,仕宦鉴藏家在收藏中互相唱和的现象极为普遍。

由于仕宦群体特殊的身份,他们之间的鉴藏活动还经常在官署中进行。宋濂题陆柬之《文赋》(台北故宫博物院)时,讲到 “识者慎藏之”。这表明此作并非内府的收藏,又称书于“玉堂之属”,表明了他是在官署中为同僚书写的题跋。梁用行在题张逊《墨竹卷》中说:

“余官翰林几六年,每与院中群公商榷其乡里之好事者,余必以吾沛郡朱永年氏为偁首。因出同郡张溪云先生为余内人从叔父王伯时父所画竹观之,而座中啧啧声不绝于口,乃知名品当不逃乎鉴赏也……今此卷获归永年……是日同观者,侍讲邹仲熙,右赞善王汝玉、检讨苏伯厚,宗人府经历高孟叔,待诏滕用亨,余则典籍梁用行也。时永乐六年夏六月二十八日,书于玉堂之斋室云。”[16]

相似的例子还有很多,宣德年间陈琏在跋赵孟頫《重江叠嶂图》(台北故宫博物院)时说自己为李昶题跋此图是在鸾台之公署。这些皆说明明代前期朝堂中的仕宦官员一同鉴赏书画藏品,并非偶然。更为值得注意的是,在官署中进行书画鉴藏活动,不仅出于便利,甚至还能够获得相应的“参考依据”。宋濂在《题王羲之真迹》中提到,自己得到一件王羲之《喜色帖》,书风与《兰亭序》和《裹鲊帖》近似,于是他便将这件作品带到“中朝”与同僚一同鉴赏,“善书者咸定为真迹”并拿出“中朝”所藏“唐临者”相比赏阅。[17]显然,在官署之中鉴藏书画作品并非随意,此处也有重要书画收藏,从而为仕宦鉴藏家提供了重要的寓目经验。

3.内府及宗室收藏

虽然明代的帝王不像清代的乾隆皇帝那样,会让词臣在内府书画收藏上留下倡和诗文或题跋文字。参与内府书画鉴藏活动的仕宦们,更没有留下诸如阮元《石渠随笔》这样体现仕宦寓目内府书画成果的文献,但是明代前期的仕宦鉴藏家能够寓目大量内府收藏却是不能被忽视的。这一经验对其鉴藏活动影响尤其重要。

明代前期的帝王会与仕宦官员一同鉴赏内府收藏是肯定的。太祖朱元璋在题李公麟《临韦偃牧放图》(故宫博物院)中说 “羽林将军叶升持一卷诣前展开”。朱元璋也曾与大臣一同观看内府收藏的历代帝王像[18]。成祖朱棣曾与宫廷待诏滕用亨等人一起鉴赏书画[19]。宣宗朱瞻基也曾阅内库书画,并在看到赵孟頫所作《豳风图》时教育群臣[20]。永乐年间的文渊阁大学士胡广在题《酣宴图》中提到:“余尝侍武英殿宴间得赐观古书画,自唐宋以来诸名家悉得辨识”[21]。显然帝王与大臣一同鉴赏书画的现象并非偶一为之。当然,赏赐是文人仕宦寓目内府书画的另一途径,虽然其数量恐怕并不太多③。永乐十三年(1415)七月,杨士奇侍奉文华殿,获得了皇帝所赐的赵孟頫《滕王阁序》[22]。杨士奇作为太子喻德,曾从太子处获得了天师张宇初进献的书法墨迹[23]。这些是仕宦获得内府赏赐不多见的例证。

仕宦官员还能寓目太子和诸王的所藏。洪武八年(1375)九月,宋濂为太子和秦、晋、楚、靖江四王授课中都。朱元璋将《濠梁古迹图》赐给太子,并让宋濂带领太子到中都四处寻访古迹,宋濂还在实地为太子和诸王讲解古史迹[24]。陈继儒在《眉公画史》中说:“宋濂侍经于青宫十余年,凡所藏图书颇获见之,中有赵魏公孟頫画《豳风》前书七月之诗,图继其后,皇太子览而善之,谓图乃古轶,恐其开合之繁,当中折处丹青易损坏,命工装褫作卷轴以传悠久”[25]。宋濂在题王羲之《霜寒帖》时候说,皇太子朱标欲学书,命秘书丞陶宗儒选真迹进呈。宗儒进献二十余轴,其中有《黄庭经》和《鹅群帖》等,宋濂将所认为的真迹留下,其余退回[26]。这表明仕宦官员获观东宫的收藏绝非偶然事件,甚至还参与了藏品的鉴选工作。宋濂还曾寓目晋王的收藏,并为其题李公麟《孝经图》:

“右李公麟所画孝经图一卷,至正中著作郎永嘉李孝光进入秘府,顺帝诏翰林学士承旨临川危素逐章补书经文,元社既屋,皇明受命,图入晋王邸,王下教俾濂题识其左……公麟集顾陆张吴诸家之长为宋画第一……然而王者之所宝在孝不在画也。[27]

显然,阐述作品的内容和含义是仕宦寓目书画作品的主要目的,这也影响到了其鉴藏视角的问题。明代前期仕宦寓目内府、太子及藩王收藏的数量可能远超目前见于记载的情况。宋濂在内府见过唐代张旭的草书《酒德颂》并指出“唐人之书藏于秘阁者颇多,惟张癫真迹甚鲜”[28]912。他还曾提到自己“颇获观东观(宫中藏图书、书画处)所藏图画,中有长安韩幹《花骢图》真迹”[28]909。这表明宋濂所寓目的此类藏品数量必定不在少数。王直在跋河南检事刘士皆所藏赵孟頫《虞邵庵墨迹》时甚至提到,自己在“秘阁”中曾阅赵孟頫书数百件。[29]可以说,与自身及同僚友人的收藏相比,内府和藩王的收藏,为明代前期的仕宦鉴藏家提供了更为重要的经验。

此时的鉴藏家甚至还多以此作为自己鉴定作品的依据。宋濂在题王诜《烟江叠嶂图》(图4)时说:“王晋卿画《烟江叠嶂图》余见数本,其布置广狭皆不同。内一本有东坡亲笔所赋诗者尤为精绝,此卷签题乃徽庙所书,盖尝入宋内府矣可宝也。”直接认为内府的收藏是超出民间类似藏品的。另有一次,宋濂在题《狄文惠公谏天后图》时说,此作原本传为长安周景元作,但自己“以笔法轻重较之”认为是周文矩的作品。宋濂称自己在秘府多见周文矩和周景元的真迹,“故敢鉴定若此”[28]911,明确指出了自己会利用内府收藏为鉴定活动提供依据。翰林学士方孝孺在题王羲之《游目帖》时说自己在南京数次见到所谓王羲之的墨迹,但皆是勾摹之作,并非真迹,而这件《游目帖》虽然有人从纸笔的角度质疑其可能是伪作,但以自己在“秘阁”见过的唐初诰文为依据,指出《游目帖》“纸色如新”是并不奇怪的,即认为其是真迹无疑[30]。到了永乐年间,国子监祭酒胡俨在跋蔡襄《谢赐御书表》(日本书道博物馆)时指出自己在“秘府”尝读《蔡襄文集》中所载之《上谢赐御书诗》,对其中君臣相遇之盛颇有感怀,同时还在秘阁见过蔡襄书的《荔枝谱》字画臻妙,与之相比认为此作真迹无疑。可见内府收藏对仕宦鉴藏家得出结论的确能起到直接的作用。曾任礼部尚书的王英在题陈鉴本《兰亭序》(故宫博物院)时,将此作与内府所藏褚遂良《临兰亭序》进行比较,指出了前者字体要瘦,是发现了二者的差异。当然王英依然以之后有米芾题跋为由,称陈鉴本《兰亭序》为褚遂良真迹,这或许是碍于友人的情面不便讲出自己的真正观点。但暂且抛开结论的正确与否,内府书画的寓目经验确实成为了明初仕宦展开鉴藏活动的重要依据。甚至到了明代中期,仕宦鉴藏家能够寓目内府书画收藏的经验,依旧为吴门地区的鉴藏家推崇。

图4 烟江叠嶂图 绢本设色 北宋 王诜 上海博物馆藏

二、鉴赏的视角

1.明劝诫

基于之前的叙述,不难发现明代前期仕宦鉴藏家的鉴藏活动主要是与同僚、宗室甚至帝王的相关活动交织在一起的。加之这一群体总体上学养极高,因此,其鉴藏活动的展开和着眼点,都与一般文人士大夫寓情于物、烟云供养的目的有很大不同。最主要的特征之一,就是尤其重视对于作品功能和内涵的阐释。当然这与帝王的观念是一致的。

朱元璋与大臣同观历代帝王画像时,对贤德的君主十分关注,而对暴虐失德或亡国之君则是视而不见的。《太祖实录》中记载:

“上与侍臣观古帝王画像,因论其贤否得失。至汉高祖、唐太宗、宋太祖则展玩再三,谛视久之。至隋炀帝、宋徽宗则速阅而过,曰:乱亡之主不足观也。”[18]

很明显,朱元璋试图通过书画鉴赏追慕贤德的君主。他在题李公麟《临韦偃牧放图》(故宫博物院)中并不在意李公麟这一传世珍品的艺术造诣,而是指出饲养马匹对国家边防的重要意义,是借鉴赏书画作品阐发自己的政治诉求。因此,洪武年间《元史》纂修官傅著就表明了自己对藏品劝诫意义的关注。他在题南宋《明皇击球图》(图5)时说:

图7 南宋《明皇击球图》(局部),纸本水墨,辽宁博物馆

“古者图画之有益于人也尚矣,绘《豳风》而知稼墙之难艰,貌《王会》而见蛮夷之率服,又若图刘向《列女传》。使善者有所法,恶者有所懲。载瞻载顾,是则师。匪徒为玩好之具,谴适之资而已而已……非特有国者所当戒,有家者亦然,是则观斯图者可以知警矣。信哉图画之有益于人也,藏者宝之。”

在这里傅著明确提出观画者应当能够明确了解作品所具有的内涵,从而有所领悟并指导自己的行为。朱标在作太子时,常阅看赵孟頫的《豳风图》,并令人将其由原本的册页改为手卷,以免经常翻阅使得作品有所损坏。这说明帝王(包括准帝王)并非是象征性的提到绘画的象征意义,他们需要时常从中获得感悟。而太子的老师宋濂则在题跋这一作品的时候详细讲述了农桑之苦与为帝王者当行仁爱之政的道理[31]。王直在题《方御史所藏颜鲁公坐右帖真迹》时,没有称赞颜真卿的书法艺术,而是认为颜真卿的这件作品不仅是关于坐次的,更体现出礼仪的重要性。在他看来在颜真卿所处的晚唐,国家的不振正是与礼仪的先坏相关的。从这一点上来看,鉴藏这件作品实际上是有助于树立国家的尊卑体系,这些都体现出此时仕宦鉴藏家的基本视角。

除了内容之外,在这一视角之下甚至作者的才华也与国家的政事兴亡形成了紧密的联系。方孝孺在题《米氏山水图》中指出“天欲固人之国家,必生才以植其本,使之扶而立之,辅而翼之,或从而藻绘润饰之。不如此不足以见盛大之美也……”[32]就是认为正是有了北宋王朝的兴盛,才有了像米氏父子这样的才俊。米友仁这件作品能与古人抗衡,不是延续前人的风格,正体现了国家的繁荣。在此,方孝孺实际上是借评价书画作品,提出了国家繁荣和人才之间的关系。

而在另一方面,认识到藏品的警示意义,实际上也属于这一视角。方孝孺在《题受禅碑后》中指出曹魏篡夺汉代政权,正是不忠不孝的典型,而其后又被司马氏篡之,其行为正应当为后世引以为戒。[32]因此,在这一鉴赏视角之下,南宋画作由于是偏安政权的产物,在此时受到忽视就是很自然的了。范启东言:

“长陵(朱棣)于书独重云间沈度,于画最爱永嘉郭文通。以度书丰腴温润,郭山水布置茂密故也。有言夏圭、马远者,辄斥之曰:‘是残山剩水,宋僻安之物也,何取焉’。”[33]

这也说明,明代前期仕宦鉴藏家和宫廷的鉴藏视角与其对书画创作审美的视角也是密切相关的,二者具有相当的一致性。

2.助人伦

明代前期另一个鉴赏书画的主要视角,是强调藏品与儒家道德的关系。洪武年间的国子监典簿赵谦并不是一位著名的书画鉴赏家,他在题宋摹本《女史箴图》(故宫博物院)中,主要叙述了画面的内容,并且还指出作品的收藏者萧士英之所以请他题跋,是因为自己指出了作品的重要之处是在于记载、描述了重要的历史典故,是儒家道德的直接表征。永乐年间的临江府儒学教授沈大年在永乐元年题王希和收藏的《赵氏三世人马图》(美国大都会艺术博物馆藏)中说:

“观其顾视随立尊卑秩然,亲谊蔼然。知名贤措思运笔,虽于图写之末而寓乎天理人心之正,使后人于一展卷之顷,孝敬之意自不能不兴起于其衷也……。”

显然在沈大年看来,这件作品正体现了赵孟頫祖孙三代的尊卑秩序和晚辈的孝敬之心。在这一视角之下,从作者的道德人品方面衡量作品的价值也就是很自然的了。当然这一观点,在宋代就已经出现,突出的表现为颜真卿、苏轼等书家的作品尤其受到重视。而在明代前期这一视角又得到了进一步的强化。方孝孺在题颜真卿《放生池石刻》时认为,唐肃宗的放生池在天下有八十余处,而此碑赖颜真卿而得以传世,更多的是因为世人崇敬颜真卿的人格,而不是因为其与帝王之间的联系。[30]因此颜真卿作为一代名臣,方孝孺对其书法评价也很高:“正而不拘,庄而不险,从容法度之中,而有闲雅自得之趣”[32]。解缙在跋蔡襄《谢赐御书表》时指出,此作历三百五十年之兵火还能尚在人间,正体现了“书之美恶不诚系于人哉?”[3]的现象,即收藏者爱惜这件作品并非只在于书法之善,更是在于珍重蔡襄。在他看来后世能书者杜度、张芝、钟元常、王羲之、欧、虞、褚、薛、苏、黄、米、蔡,皆是名臣而非志向工书。因此,苏轼大节表者,文章妙天下,书法师从颜真卿书迹是能传千古的。[3]表明了解缙对于书法评价的原则,即不是追求于点画的精妙,而是主张书以载道书以人传。永宣年间的大学士杨荣在鉴赏书法作品的时候,同样关注的也是书家的品德是否能令人景仰。他在《书宋丞相文山遗墨后》主要是感怀文天祥为臣尽忠的品格[34]。最具代表性的例证则是,永宣时期的多位仕宦鉴藏家在题李黼《赠颖监诗卷》(故宫博物院)时,对李黼作为元代忠臣的品格极为称赞,认为蒋灏、蒋晖父子保藏忠臣手迹是远胜其他收藏家以千金购藏的法书名画以供好玩的。而关于李黼的书法的艺术水准众人却皆未论及。④

实际上即便是提到书法作品的艺术水准,也往往是与作者的道德人品联系在一起的。书写者的水准将被看作是其内心思想和品格的表露,二者呈现为正相关,即人品高尚者书艺亦精,人品低下者其书迹同样也是不足道的。方孝孺在《题徽宗花鸟图》中说:“古来君德在仁义,小计虽工何足计,不见昭陵一艺无,伟绩鸿名照天地”[35]。直接表明了他主张鉴赏帝王作品也要与其执政能力和品格相关,含蓄的指出作为亡国君主的画作虽精致但却并没有什么价值。解缙在《题宋孝宗题橙花诗后》中认为宋孝宗书法虽然仿宋徽宗,从书写水平的角度看是不如徽宗的,但因其志向远大,因此即便是题马麟画作的小诗也能为人所保藏[30]。从书法艺术水准的角度来看,徽宗的书艺显然是要超出孝宗的,但在明初鉴藏家重视作者道德人品的视角之下,显然结论正好相反。甚至在这一类鉴赏视角之下,明初的很多鉴藏家都曾提出,喜好鉴赏书画作品如果不能有助于国家政事或儒家道德建设,那么这种鉴藏活动就有玩物丧志的可能。洪武四年(1371)礼部尚书陶凯在题跋宋克收藏的《定武兰亭》时说:

“仲温以儒充贡有司,而策名于天官。宰相辄更以美名,而以其名闻于上,行将拔擢,使任要职。则仲温之政事文章,固宜显于当今,而扬于后世。岂徒日游戏翰墨,与古之善字书者争衡而已哉?”

显然,陶凯对于宋克喜好书法收藏的现象给予了劝勉,直接提出了要将政事和文章作为关注的大事,而不是将游戏翰墨与古人争胜作为努力的目标,让他不要在这方面耗费太多的精力。显然,这种主张与明代中后期试图在书画艺术中获得思想或情感寄托的大多数鉴藏家,是迥然不同的。

三、小结

综上所述,明代前期的书画鉴藏并非寂寂无声,其主要参与者仕宦鉴藏家不仅自身富有收藏,还互相品评、题咏各自的收藏,在鉴赏方面形成互动。尤其是他们还能够频繁参与内府的书画鉴藏活动,获得了重要的寓目经验。在帝王和政权的要求之下,他们对作品的内容和意义的阐释极为重视。到了明代中晚期之后,随着具有书画家身份的鉴藏家逐渐成为鉴赏界的权威,虽然考订内容与评价作者道德品行的视角依然存在,但从书画风格和水准本身出发的视角越发受到鉴藏家的重视,也逐渐成为了主流。这一变化体现出明代书画鉴藏发展的两个基本趋势:第一是鉴藏活动的对象逐渐从内府书画逐渐转变成了民间收藏(包括内府流散书画),第二是鉴藏家的视角逐渐由关注对藏品内容和意义的阐释,转移为对藏品艺术风格的辨析和艺术水平的考量,对藏品市场价值的关注。

注释:

①与张士诚政权有关的文人张简、陈汝言、王蒙、苏大年、杨基、徐贲、唐肃、余尧臣、周砥、陈秀民、饶介、陈基、张绅、张经、马玉麟、张宪等在明初之境遇皆令人扼腕。他们很多都是书画鉴藏活动的主要参与者。

②当然,不能否认一部分武职官员的确缺乏鉴赏书画的能力。董其昌在题《董叔达山水卷》中说:“董元山水平淡天真为北宋第一,此卷流落山东平原杜金吾家,金吾武而推不知北苑为何时代人,遂为友人钱神枢所得,余从钱易之。一段奇事也。这位杜金吾就是其中的代表。端方:《壬寅销夏录》,清稿本。

③关于明代宫廷收藏流散的考察,参见拙文《明代内府书画收藏流散之梗概——以钤有“纪察司印”的作品为线索》,《第一届中国古书画鉴定与鉴藏学术研讨会论文稿》,故宫博物院古书画鉴藏所编,(未出版)。

④此作为礼部郎中兼翰林侍书蒋晖(曾朱姓)的收藏。他在致仕时邀请同僚胡滢、章敞、杨士奇、杨溥、黄淮、杨荣、曾棨、罗汝(敬)、王直、金寔、周叙、周述、王英、李时勉、钱习礼、陈继、陈敬宗、胡俨、陈循、苗衷等二十余位高级官员在在宣德六至八年时作跋。