战后荷属东印度华侨复员交涉研究(1945—1949)

(马来西亚)郭帅帅林德顺

(1.马来亚大学文学暨社会科学学院,吉隆坡 马来西亚50603;2.马来亚大学中国研究所,吉隆坡 马来西亚 50603)

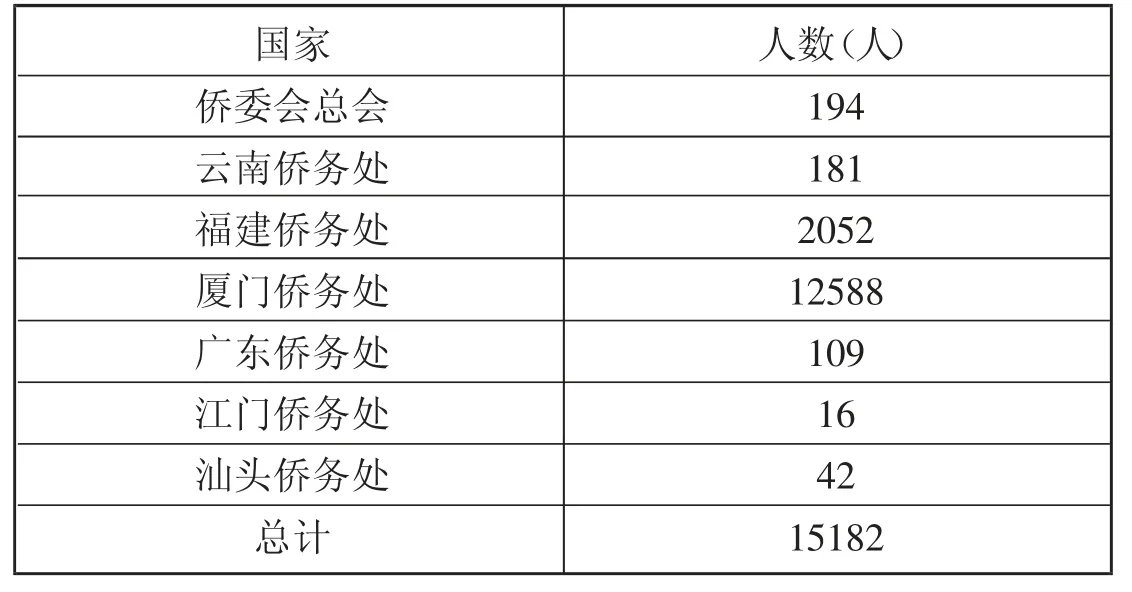

16世纪末,荷兰在印度尼西亚建立了荷属东印度殖民地(以下简称荷印),荷印群岛扼守马六甲海峡,是远东海洋贸易的重要通道之一,也是锡、金鸡纳、咖啡、槟榔、木棉和天然橡胶等重要经济和战略资源的主要产区,战略价值极高①耿素丽、张军主编:《民国华侨史料汇编(第十四册)》,北京:国家图书馆出版社,第239—244页。。1941年底太平洋战争爆发后日军迅速南下,东南亚诸国相继陷于战火,一万五千余名荷印华侨归国避难②中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编第五辑第三编政治(五)》,江苏古籍出版社(现凤凰出版社),2010年版,第642页。。1945年8月15日,日本政府无条件投降后,归国华侨希望尽快返回海外侨居地重整家业。国民政府由此开始同各国政府进行交涉,协助归国华侨返回海外,此项工作被称为归侨复员。

归侨复员工作是战后国民政府的重要工作之一。从已有的研究成果来看,关于战后华侨复员问题的研究主要集中在东南亚地区。林真最早利用厦门档案馆馆藏资料对战后闽籍华侨复员过程进行了研究③林真:《战后初期闽籍华侨复员东南亚问题概述》,《南洋问题研究》1990年第1期。。由于相关档案的匮乏,战后华侨复员问题长期未得到重视。2005年台北国史馆整理出版了《战后遣返华侨史料汇编》,内容包含战后暹罗、缅甸、马来亚、新加坡、荷印、菲律宾等东南亚地区的华侨复员档案资料。台湾学者谢培屏以该档案为基础讨论了战后暹罗对华移民政策的转变及其对华侨复员工作的影响④谢培屏:《战后暹罗对华人的移民政策(1945—1949)》,《国史馆学术集刊(第13期)》,2006年。。随着该档案传入大陆,孟宪军①孟宪军、纪宗安:《战后国民政府对缅遣侨问题初探》,《东南亚研究》2010年第6期。、高伟浓②高伟浓、寇海洋:《二战后新马华侨返回原侨居地问题初探》,《东南亚南亚研究》2011年第3期。、凌彦③凌彦:《二战后归国华侨“复员”缅甸析论》,《东南亚研究》2014年第6期;凌彦:《二战后归国华侨复员菲律宾的交涉》,《广东社会科学》2016年第4期。、姜帆④姜帆:《多层外交与救护侨胞——国民政府对战后缅甸归侨遣返危机的处置》,《华侨华人历史研究》2015年第3期。、夏玉清⑤夏玉清:《道阻且长:二战后“南侨机工”的复员与南返》,《暨南学报(哲学社会科学版)》2015年第2期。等学者在该档案的基础上,结合各地方资料,分别对战后缅甸、菲律宾、新加坡、马来亚等地区华侨复员问题进行了研究。荷印群岛是东南亚重要的华人聚集区,二战时期当地华侨不仅积极抵抗日军,而且毁家纾难支援中国抗战⑥陈肖英:《从〈抗战要讯〉探究旅荷华侨华人的抗日救国运动》,《八桂侨刊》2020年第2期。。由于日军对荷印华侨的残酷镇压,大量华侨选择返回中国避难⑦李未醉:《迫害与反迫害——印尼华侨在第二次世界大战中》,《八桂侨刊》2004年第3期。。已有的关于二战时期荷印华侨的研究较多关注于抗战问题,战后荷印华侨复员问题的讨论尚显不足。

本文以台湾国史馆谢培屏所编《战后遣返华侨史料汇编》为基础,结合国家图书馆出版社出版的《民国善后救济史料汇编》《民国华侨史料汇编》,中国第二历史档案馆所编《中华民国史档案资料汇编》以及民国时期出版的报刊等史料,对战后荷印归侨复员的背景、交涉过程以及交涉结果进行论述并作分析,以期补充现有关于战后东南亚归侨复员问题的研究成果。

一、荷印华侨复员的历史背景

战后,荷印华侨急切希望返回荷印,但面临的国内外形势却十分复杂。

第一,中国国内局势复杂,侨务工作十分繁琐。战后国民政府行政院善后救济总署(以下简称行总)不仅要承担归国华侨的复员、海外华侨遣返以及在华外侨遣返工作(主要是日侨⑧渠占辉:《战后华北地区日侨的收容与遣返》,《抗日战争研究》2011年第3期。、韩侨⑨崔晓燕:《抗战胜利后韩侨的集中与遣返——以山东青岛为例》,《当代韩国》2008年第4期。、德侨⑩仇志云:《战后中国遣返德侨问题初探》,湖南师范大学硕士学位论文,2019年。),还承担着国内难民的救济以及卫生防疫工作,涉及华侨复员工作的外交部、行总、社会部、交通部、警察署、侨务委员会(以下简称侨委会)等工作繁重,以致华侨复员协调过程十分缓慢⑪李玉尚,赵子元:《抗战后美援卫生下的东南鼠疫防治处》,《青海民族研究》2020年第3期。。而长达14年的抗日战争导致中国国内民生凋敝、交通毁坏,人民生活几乎处于崩溃边缘。二战结束不久,国共内战的爆发使得华侨复员所面临的局势更为复杂。虽然急需复员的华侨主要集中在福建、广东等南方地区,但国共内战成为国民政府关注的重点。随着国民政府在内战中不断失利,能够为华侨复员所提供的支持十分有限。

第二,东南亚反殖运动云起,现代民族国家建立。二战结束后,英、荷、法等老牌殖民国家纷纷返回东南亚重启殖民统治⑫[日]谷川荣彦,冰梅:《战后东南亚民族解放运动的发展》,《南洋问题资料》1974年第3期。。但借助战后权力真空期已经掌握当地政权的民族主义者不愿拱手让出权力⑬叶勇东:《太平洋战争与战后初期东南亚国际政治新格局》,《延边大学学报(社会科学版)》1998年第3期。。缅甸、马来亚、新加坡、菲律宾等国家通过谈判取得独立,而荷印、越南等则陷入战争漩涡⑭刘建彪:《对战后东南亚华侨华人再移民现象的探讨》,《八桂侨刊》2000年第1期。。东南亚民族解放运动兴起的同时,现代民族国家逐渐成形,各国纷纷调整对外政策,其中移民政策调整最为明显。虽然1918年国民政府就已经颁布《请领出洋经商护照章程》,但东南亚国家对于入境华侨并无明确的护照要求。东南亚各国与中国之间长期处于有边无界的状态,华侨华人基本可实现自由流动⑮张赛群:《民国时期华侨出国政策探析》,《华侨大学学报(哲学社会科学版)》2018年第4期。。战后东南亚地区现代民族国家形成后,不仅要求入境华侨有国民政府发放的签证,还需要向各国在华使领馆申请入境签证,严格管理华侨入境。

第三,荷印冲突激烈,华侨损失惨重。1945年9月至1949年11月,荷印群岛爆发了三次大规模的战争①赵蓓:《浅析第一次荷印(尼)战争前后美国的对印政策》,《西安社会科学》2009年第4期。。1945年10月,荷兰在英国帮助下重返荷印群岛后,拒绝承认以苏加诺为首的印度尼西亚共和国,双方采取针锋相对的政策,在苏门答腊、泗水、西里伯斯岛等地爆发激烈战斗②李学民:《二战后初期印尼华侨爱国高潮与国家认同》,《八桂侨刊》2003年第5期。。在美国等西方国家干预下,双方直至1949年1月才全面停火实现和谈。荷印双方冲突主要爆发在华侨集中的地区,印尼军队为抵抗荷军所采取的“焦土政策”,给荷印华侨带来了“无法计算之生命财产损失”③国民政府外交部:《保护荷印华侨》,《外交部周报》1947年8月9日,第2版。。不仅如此,荷兰殖民政府为增强军力,招募了部分华人充实荷军,此举导致荷印群岛原住民仇视华人。苏加诺领导的印尼共和国军为报复华人,发动了大规模种族屠杀事件,数千华侨惨遭杀害,因战争而沦为乞丐之华侨“为数几达数千人”,以致国民政府不得不派员前往荷印进行撤侨④安塔拉通讯社:《荷印双方滥肆屠杀印尼华侨悲惨万分》,《中山华侨》1947年第4期。。

表1 二战时期荷印华侨归国人数统计⑤中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编第五辑第三编政治(五)》,江苏古籍出版社(现凤凰出版社),2010年版,第642页。

二、归侨复员工作最初安排

民国政府对归侨复员工作十分重视,早在国内抗战尚未结束时,主管侨务工作的侨委会便开始谋划战后华侨复员问题⑥张赛群:《民国时期华侨出国政策探析》,《华侨大学学报(哲学社会科学版)》2018年第4期。。1943年3月23日,侨委会第198次常务会议制定了《拟具战后协助归侨重返家园恢复海外事业办法草案》,指出国民政府将在“战事将告结束之时,即举办归侨出国登记”⑦谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第1页,第2页,第10页。。7月13日,在侨务委员会第202次常务会议上,侨务管理处对归侨复员工作做出了具体的规划⑧谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第1页,第2页,第10页。。虽然国民政府对战后华侨复员进行了部署,但由于战后难民的遣返工作主要由联合国负责,因此国民政府需要将此规划提交至即将在美国召开的联合国善后救济会议进行讨论。

1943年11月联合国善后救济会议在美国召开,国民政府派遣行政院善后救济总署署长(以下简称行总)蒋廷黻赴美谈判⑨王春龙,卢旗英:《蒋廷黻对创建联合国善后救济总署的贡献》,《南昌大学学报(人文社会科学版)》2012年第5期。。会议开始之初,国民政府便与英国等西方国家发生分歧。由于我国华侨主要集中在东南亚地区,而东南亚主要是英国、法国、荷兰等国殖民地,国民政府代表蒋廷黻针对战后华侨复员入境问题与英、荷、法进行了交涉。国民政府认为“南洋华侨因战事避难他处,联合国胜利后自应无条件由总督帮助返居原地”⑩谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第1页,第2页,第10页。。然而英、法、荷等国则认为华侨入境东南亚各国属于国家内政问题,因此所有返回原居留地的难民,必须“先得到该地政府之同意”。不仅如此,英国提出对于难民能够入境的人数应以“居留地政府愿意接受彼等返还为限”①谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第10页。。中英双方关于华侨入境条件和数量问题进行了激烈的争论,但始终无法达成一致意见,最后只得交由大会投票表决。由于法国、荷兰等国家谋划战后重返东南亚,恢复其殖民统治。因此在英、法、荷的号召下英方所持意见得到了多数西方国家的支持,并被表决通过。从中英双方的争论可以看出,随着20世纪中期现代民族国家意识的逐渐形成,移民入境问题已经逐渐被各国当作事关主权的内政问题,护照和签证制度开始被普遍接受,中国仍然坚持的同东南亚国家间的人员自由流动已经无法实现。

联合国善后救济会议结束后,侨委会成立战后侨务筹划委员会作为研究机构,统一谋划归侨复员工作②谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第10页,第48页,第24页,第25页,第2页,第2页,第2页。。鉴于返国华侨在经济上遭受了巨大损失,大部分已无力承担复员海外所需费用。为推动华侨复员工作顺利进行,国民政府行政院专门拨发一千万元至侨委会,用以沿途设置招待所,对于华侨复员所需铁路、公路等交通工具也做了相应安排。不仅如此,国民政府为保证华侨复员海外后能够维持生计、恢复海外事业,特拨款五千万美元作为低息贷款供给华侨使用。此项贷款根据各国华侨人数比例进行了分配,其中荷印配额一千五百万美元,占比百分之三十③谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第10页,第48页,第24页,第25页,第2页,第2页,第2页。。

1944年,随着太平洋战事发展国民政府认为太平洋战场上“盟军已在反攻,南洋各地收复不远”,因此要求侨委会着手准备归侨复员工作④谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第10页,第48页,第24页,第25页,第2页,第2页,第2页。。侨委会随后制定了《侨务复员工作计划书》,针对归侨复员所涉及的归侨登记、入境手续、证件办理、外交接洽、归侨教育等内容作了详细规划⑤谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第10页,第48页,第24页,第25页,第2页,第2页,第2页。。该计划书规定对于准备复员海外的华侨,由侨务委员会负责进行证件审查,经审查合格后分地区造册,然后交由外交部及行总,行总依照名册负责将归侨遣送至出海口,再由联合国善后救济总署(以下简称联总)遣送至海外居留地。归侨返回原居留地入境手续由外交部与各地政府分别交涉。对于证件遗失之侨民,由侨务委员会办理登记造册后分送外交部及行总,外交部依据名册转饬各地使领馆向各国政府交涉入境,得到各地政府许可后由行总会同联总遣送⑥耿素丽、张军主编:《民国华侨史料汇编(第十五册)》,国家图书馆出版社,2011年版,第329页。。为方便归侨复员,国民政府拟定广州、汕头、海口、厦门、福州、昆明、龙州(广西)、梧州、温州、上海、天津、青岛等城市作为侨民出口地点⑦谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第10页,第48页,第24页,第25页,第2页,第2页,第2页。。同时侨委会及外交部特意派员前往汕头、厦门等地为复员华侨签发护照⑧中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编第五辑第三编政治(五)》,江苏古籍出版社(现凤凰出版社),2010年版,第618页。。

由于归侨复员所需费用巨大,国民政府无力承担所有归侨的复员费用,因此侨委会将侨民分为ABC三级:A级为“具有资产之侨商”,此类归侨所产生之费用由归侨自行承担;B级为“充任店员或自由职业之侨民”,此类归侨复员资费,由政府承担一半;C类为“一般贫侨无力出国者”,此类经济基础较差的侨民,复员所产生的资费由政府全部承担⑨谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第10页,第48页,第24页,第25页,第2页,第2页,第2页。。对于归侨重返海外居留地后所需之衣、食、住、医药等,由国民政府驻各地领事馆协商当地国际救援组织解决⑩谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第10页,第48页,第24页,第25页,第2页,第2页,第2页。。

三、关于荷印华侨复员的交涉经过

日本对荷印群岛丰富的资源觊觎已久。太平洋战争爆发后,日本迅速侵占荷印群岛,为取得当地人民合作,日本占领当局采取迎合印尼民族主义者的政策,建立印度尼西亚政府(以下简称印尼政府)以共同对抗盟军。随着盟军攻势渐强,日本虽然自知失败已无可避免,但不愿放弃在荷印群岛所得利益,因此积极培养亲日政府推动印尼独立,以抵抗荷兰重返东南亚。1945年8月15日,日本占领军投降后迅速将政权移交至印尼政府。以苏加诺为首的民族主义者借助荷印群岛出现的权力真空期,对荷印群岛各地实施占领。1945年8月17日,苏加诺政府宣布成立印度尼西亚共和国,颁布宪法并组建印尼共和国军⑪吴东林:《印尼国民军及其印太区域角色》,《台湾国际研究季刊》2020年第2期。。

1945年9月15日,国民政府外交部认为远东战争已经结束,“所有南洋荷兰东印度及婆罗洲各地华侨,因战争离开者,均亟望早日回返原地”①谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第45页,第45页,第46页,第49页,第49页,第49页,第53页,第54页,第54页,第55页,第55页。。国民政府计划“凡能证明确曾在原居留地居住之华侨均应准其回返原地,其有证件遗失的,经外交部查明属实,发给证书或护照者亦同”②谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第45页,第45页,第46页,第49页,第49页,第49页,第53页,第54页,第54页,第55页,第55页。。国民政府最初计划将荷印华侨分批复员,“首批返籍者为出生荷印并于去年(1944年)在驻华荷使馆注册之学生及无资返籍之难民,第二批为未能按章注册之土生华侨,第三批为有登陆居留证且家属及财产在荷印之非荷籍华侨,凡能证明确曾在荷印居留者,应准一体回返原地,无分先后”③谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第45页,第45页,第46页,第49页,第49页,第49页,第53页,第54页,第54页,第55页,第55页。。

1945年9月25日,外交部要求中国驻荷兰大使董霖立即向荷方交涉我国华侨复员事宜。董霖接报后随即前往拜会荷兰政府外交部秘书长。荷方表示对于“华侨回返原居留地事甚为开心”,只是认为“东印度现局混乱”,而且“船只稀少,粮食缺乏,如返籍华侨人数甚多,困难较大”④谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第45页,第45页,第46页,第49页,第49页,第49页,第53页,第54页,第54页,第55页,第55页。。因此荷方希望中方能查明拟返回荷印华侨的具体人数⑤谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第45页,第45页,第46页,第49页,第49页,第49页,第53页,第54页,第54页,第55页,第55页。。根据侨务部门统计当时荷印华侨“在闽、滇、川登记者有11 836人,而广东登记之数尚未计算在内,大概当有18 000人左右”,对于具体的将要返回荷印的华侨人数,侨委会尚无法确定⑥谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第45页,第45页,第46页,第49页,第49页,第49页,第53页,第54页,第54页,第55页,第55页。。

董霖大使会见荷方外交部秘书长四天后,荷印局势陡变。根据1945年7月波茨坦会议协议和8月总司令一号命令,英军负责荷印群岛日军受降工作。8月24日,英国与荷兰签署协议,承诺英军在结束荷印群岛战斗后会将一切权力移交荷兰。然而由于运输工具以及兵力分布的限制,直到8月29日英军才登陆荷印群岛,此时以苏加诺为首的印度尼西亚共和国已经在爪哇和苏门答腊建立了行政机构。10月2日,荷属东印度代理总督范·穆克所带领的殖民行政机构和军队到达雅加达后拒不承认以苏加诺为首的印度尼西亚共和国,并拒绝同苏加诺政府进行谈判。面对卷土重来的荷兰军队,苏加诺政府采取了针锋相对的抵抗政策。10月25日大约6 000名英属印度军队在泗水登陆后与苏加诺所领导的数万名印尼共和国军发生激战。10月30日苏加诺在英军要求下安排了停火,但由于英军司令官马拉贝被打死,英军派来增援部队企图剿灭印尼共和国军。11月10日英军在海、空军掩护下对泗水进行了惩罚性扫荡。印尼共和国军为抵抗荷军,大肆采用“焦土政策”,强迫华侨撤离后将华侨房屋全部烧毁,导致大量荷印华侨沦为难民,荷印社会十分混乱,以致侨委会不得不派员携款前往荷印救济华侨难民。1945年12月24日,当中华民国驻荷兰大使董霖向荷兰外交部秘书长通报准备复员荷印华侨人数时,荷方以“荷印局势不稳,航运亦不便”为由,认为“大批华侨复员现暂不可能”⑦谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第45页,第45页,第46页,第49页,第49页,第49页,第53页,第54页,第54页,第55页,第55页。。

由于荷印并非英国的殖民地,而苏加诺政府在泗水战役中的顽强抵抗造成了英军的大量伤亡,因此英国计划撤离荷印群岛以避免过多卷入荷印战争。失去英国支持的荷兰军队无力单独剿灭苏加诺所领导的印尼共和国军,荷方不得不提出愿与印尼全权代表商谈,成立一个印度尼西亚联邦,随后双方停火开始进行谈判,荷印群岛军事冲突暂告一段落。随着荷印当地局势暂时稳定,驻荷兰大使董霖立刻前往拜会荷印群岛代总理范·穆克,在商谈荷印当地局势时董霖顺势提到华侨复员问题,希望荷方能允许返国华侨入境。面对中方多次交涉,范·穆克提出“战前旅居爪哇及苏门答腊者,可以返回原地”,具体的手续“可由荷印政府办理”⑧谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第45页,第45页,第46页,第49页,第49页,第49页,第53页,第54页,第54页,第55页,第55页。。但同时提出由于“尚无荷船驶赴中国,故无法供给航运便利。至于战前旅居他处之华侨,在各地尚未绥靖之前,暂缓返籍”⑨谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第45页,第45页,第46页,第49页,第49页,第49页,第53页,第54页,第54页,第55页,第55页。。

鉴于荷印政府允许战前旅居爪哇和苏门答腊的华侨复员但又不愿提供运输,国民政府迅速同联总香港遣送分署进行协商。经过数次商议后,联总香港分署决定派遣该署主任克拉克(Clarke)前往巴达维亚同荷印政府洽商华侨复员运输问题。1946年8月下旬克拉克(Clarke)等来到巴达维亚商谈华侨复员事宜,但荷印当局又以“时局不靖,粮食困难,地方破坏甚巨”为由拒绝华侨返回荷印⑩谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第45页,第45页,第46页,第49页,第49页,第49页,第53页,第54页,第54页,第55页,第55页。。面对荷印当局的强硬态度,克拉克(Clarke)与中华民国驻巴达维亚总领事蒋家栋只得约定待荷印“情形好转,即通知该署办理遣送归侨重返荷印”⑪谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第45页,第45页,第46页,第49页,第49页,第49页,第53页,第54页,第54页,第55页,第55页。。

事实上,此时荷印战争虽然告一段落,暂时未发生新的军事冲突,但大量华侨沦为难民,而荷印政府对此漠视不理①刘熙钧:《论荷印战争与华侨》,《福建科学(福建永安)》,1947年第3/4期。。不仅如此,由于苏加诺政府为谋求独立,极力鼓吹民族主义,以致荷印群岛民族情绪空前强烈,印尼极端分子绑架、围攻、劫掠华侨事件层出不穷,华人聚居的巴达维亚更是发生了荷印原住民针对华人的屠杀事件,导致六百余名华侨遇害②黄胄:《印荷华侨被惨杀六百命当局何以善后》,《海光(上海1945)》1946年第29期。。

1947年3月荷兰政府与印度尼西亚共和国在巴达维亚正式签字,第一次荷印战争宣告结束,荷印社会逐渐稳定。鉴于中国驻荷印总领事馆多次要求华侨复员荷印,1947年3月荷印当局同意让部分华侨返回荷印,但要求所返回的华侨必须“在爪、苏两岛有事业及确有住所者”③谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第73页,第76页,第85页,第92页,第166页,第92页,第93页,第94页,第97页,第96页,第118页。。荷印方面所提“确有住所”的条件,看似合情,却是十分苛刻的。自荷印战争发生后,印尼共和国军所采取的“焦土政策”几乎将华侨房屋全部烧毁,能满足此条件要求之华侨已所剩无几,因此荷方所提的“确有住所”这一要求,对华侨复员造成极大限制。

国民政府外交部得知此消息后,一方面通知侨委会对荷印归国华侨进行统计,另一方面与联总驻香港办事处主任克拉克(Clarke)取得联系,请求其对归侨复员工作进行协助④谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第73页,第76页,第85页,第92页,第166页,第92页,第93页,第94页,第97页,第96页,第118页。。就在国民政府各部门针对荷印华侨复员进行筹备时,荷印当局对复员华侨身份又做出限制,不仅要求复员荷印的华侨在当地确有住所,而且仅允许“在荷印较有地位的侨商”和“太平洋战争发生后离开荷印”的华侨入境⑤谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第73页,第76页,第85页,第92页,第166页,第92页,第93页,第94页,第97页,第96页,第118页。。面对荷印当局的限制性条件,侨务委员会只得重新对满足荷印政府所提限制条件的华侨进行统计。

1947年4月29日,联总派遣代表柯林森(Collison)前往巴达维亚洽谈华侨复员一事,荷印政府的华侨复员条件再次发生变化。不仅要求准备复员荷印的华侨在爪哇或苏门答腊两岛有住所、在荷印较有地位、离开荷印时间为太平洋战争发生后,还要求华侨复员人数要以荷印各地侨团“能接受容纳为限”⑥谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第73页,第76页,第85页,第92页,第166页,第92页,第93页,第94页,第97页,第96页,第118页。。不仅如此,荷印政府规定华侨返回荷印后:不得寄居于市政府所征用之房屋内;不得请求当地救济局拨发救济金⑦殷梦霞、李强选编:《民国善后救济史料汇编(第十三册)》,国家图书出版社,2008年版,第329页,第16页。。根据国民政府侨委会统计,符合荷印所提之条件的归侨仅有1 300人⑧殷梦霞、李强选编:《民国善后救济史料汇编(第十三册)》,国家图书出版社,2008年版,第329页,第16页。。同战时归国的一万多名华侨相比,能满足荷印入境要求的占比仅占十分之一左右。泰国、缅甸、马来西亚、新加坡以及菲律宾等国家虽然对华侨复员均有限制条件,但主要是针对华侨入境手续和人数,荷印政府所提之条件远比上述国家苛刻。

此时,距离抗日战争结束已近两年,大量荷印华侨仍滞留国内。1947年5月1日,梅县南洋荷印归侨联合会向外交部发电求助称,目前梅县荷印归侨“困处一隅,窘乏日迫”,希望国民政府能尽快与荷印政府交涉,遣送华侨返回荷印⑨谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第73页,第76页,第85页,第92页,第166页,第92页,第93页,第94页,第97页,第96页,第118页。。当时,除散居于广东、福建等地的华侨外,还有大量荷印待遣华侨迟迟无法复员而困于广州、厦门等港口城市。为纾侨困,侨务委员会拨款两千万元作为华侨救济经费,广州、厦门各分一半⑩谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第73页,第76页,第85页,第92页,第166页,第92页,第93页,第94页,第97页,第96页,第118页。。行政院善后救济总署在广州等城市设立了华侨招待所,对于符合条件的待遣华侨,除提供住宿外,政府还给予“食米及副食品费”,对于不愿入住招待所而自觅住处的待遣华侨,政府每十天发给一次粮食及副食品⑪谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第73页,第76页,第85页,第92页,第166页,第92页,第93页,第94页,第97页,第96页,第118页。。虽然国民政府在华侨救济方面做出了一定努力,但是并无法缓解待遣华侨的迫切心情。此时“马来亚及英属婆罗洲等地”华侨复员工作“大部分已顺利完成”,而荷印华侨仍滞留国内,外交部只得照会荷兰驻华大使,希望对于华侨复员能够“一律准予无条件入境”⑫谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第73页,第76页,第85页,第92页,第166页,第92页,第93页,第94页,第97页,第96页,第118页。。5月23日,荷兰驻华大使馆照会外交部,要求中方提供复员荷印的具体名单⑬谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第73页,第76页,第85页,第92页,第166页,第92页,第93页,第94页,第97页,第96页,第118页。。

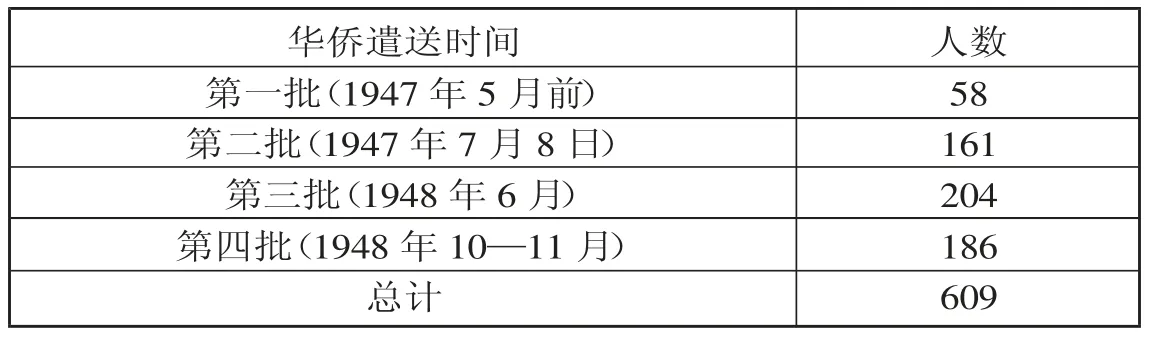

在经过了长达将近两年的交涉后,荷印政府终于同意第一批华侨返回荷印⑭谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第73页,第76页,第85页,第92页,第166页,第92页,第93页,第94页,第97页,第96页,第118页。。由于荷印要求华侨入境人数要以荷印各地侨团能够容纳的人数为限,蒋家栋总领事只得与荷印各地侨团进行联系,“除极少地方拒绝外,余者皆愿意收容战前回国之侨胞”。但当巨港领事馆向巨港侨团提出“复员华侨431人将返巨港”需要侨团帮助时,巨港侨团却表示无力收容,因此巨港领事馆只得电告外交部,希望联总能够对这批华侨返回荷印进行帮助,否则“该侨等须自觅亲友投靠”⑮谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第73页,第76页,第85页,第92页,第166页,第92页,第93页,第94页,第97页,第96页,第118页。。按照时间安排联总将于6月结束战争难民遣送工作,但联总四十八国理事会第六次会议决议联总延后90天结束工作,此决议为荷印华侨的复员工作增添了有利条件①谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第103页,第134页,第135页,第136页,第164页。。

7月初,荷印当局派遣移民厅厅长Guyt前往中国甄审归侨资复员资格,要求归侨须向荷印移民局提供其在原居留地之证明,否则不准返回荷印②谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第103页,第134页,第135页,第136页,第164页。。经严格审查后,荷印终于同意符合条件的第一批460名华侨复员荷印③谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第103页,第134页,第135页,第136页,第164页。。但又规定第一批复员华侨“只限于巨港、万隆、三宝垄、望加锡、安班澜、安本、岷尼多七埠,其侨居上列七埠以外者,随距离极近,亦不予签证”。因此在第一批证件完善的460名荷印华侨中,符合上述地点的华侨仅160人④谢培屏编:《战后遣返华侨史料汇编(1)》,台湾国史馆,2005年版,第103页,第134页,第135页,第136页,第164页。。

联总负责遣送的第一批华侨于7月8日离港,“载运61人至巨港,47人至望加锡,9人至万隆,16人至三宝垄,11人至安汶,2人至安班澜,15人至万家佬,共计161人”⑤⑥在谢培屏所编《战后遣返华侨史料汇编(1)》中所收录的民国外交部档案及厦门侨务局档案中,均称1947年7月8日出发的161名华侨为第一批遣返的华侨。但是在第二历史档案馆所编《中华民国史档案资料汇编第五辑第三编政治(五)》所收录的《外交部侨胞复员概况》中记载1947年5月底前,已经有58人由联总及行总合作运送至荷印,因此本文将1947年5月底前所遣返的华侨认定为第一批遣返之华侨。。

该批华侨成功抵达荷印后,荷印再次发生战争。由于《林芽椰蒂协定》签订后,荷兰人竭力推行其联邦计划,但印尼共和派对《林芽椰蒂协定》感到厌恶,时常发生一些暴力事件,于是荷兰人发动战争直接攻击印尼共和国。1947年7月20日夜晚,荷方发动第一次“警察行动”,大批荷军从雅加达、万隆、泗水出动以分别占领爪哇、马都拉和苏门答腊。鉴于荷印冲突再起,华侨复员工作再次陷入停滞。直至1948年1月,在美国干涉下荷印双方签订《伦维尔休战协定》后,国民政府才得以继续进行华侨复员工作。1948年6月底第二批204名华侨成功返回荷印⑦林真:《战后初期闽籍华侨复员东南亚问题概述》,《南洋问题研究》1990年第1期。。1948年10月及11月国际难民组织远东局又成功遣送荷印华侨186人至荷印⑧中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编第五辑第三编政治(五)》,江苏古籍出版社(现凤凰出版社),2010年版,第664页,第674页。。

由于1948年12月第三次荷印战争爆发,因而荷印华侨复员工作再次停止,从国际难民组织远东局关于1949年第一季度遣送华侨复员工作安排中,该局计划在1949年第一季度遣送华侨1万人至荷印⑨中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编第五辑第三编政治(五)》,江苏古籍出版社(现凤凰出版社),2010年版,第664页,第674页。。此计划是否成行,再无档案记载。

表2 华侨复员情况统计

结 论

本文以战后荷印华侨复员为切入点,以交涉过程的梳理来展现战后荷印华侨的复员经过,可以看出同东南亚其他国家相比,荷印华侨的复员具有以下特点:

第一,荷印战争激烈,影响华侨复员。从1945年9月开始至1949年11月截止,荷印双方爆发了三次全面的战争。从第一次荷印战争开始,荷方便以地区不稳为由禁止华侨入境,1947年3月冲突双方正式签署《林芽椰蒂协定》后,方允许第一批华侨入境。随着第二次荷印战争的发生,华侨复员工作再次陷入停滞。直至1948年1月,在美国干涉下荷印双方再次停火后,华侨复员工作得以重启,而此时联总工作已经结束。在联合国难民署的帮助下,第二批华侨于1948年6月得以返回荷印。随着第三次荷印战争的发生,复员工作再次暂停。从各批华侨复员的时间来看,荷印华侨的复员均是在两场战争的空隙,因此战争对华侨复员具有较大影响。

第二,现代民族国家形成,入境政策苛刻。二战后东南亚地区掀起了民族独立浪潮,越南、菲律宾、印度尼西亚、马来亚、新加坡等地纷纷独立,现代民族国家意识的形成导致移民政策的转变,在现代民族国家移民政策尚未形成,移民问题尚未形成国际共识时,必然对华侨的复员造成较大困难。如泰国华人入境政策由战前自由流动,转变为每年仅能入境两万名,随后更是变为每月仅能入境两百名①李斯:《战后泰国归国华侨遣返问题研究》,湖南师范大学硕士学位论文,2019年。。缅甸、菲律宾等国华侨复员虽然也出现困难,但并直接拒绝华侨入境②林真:《战后初期闽籍华侨复员东南亚问题概述》,《南洋问题研究》1990年第1期。。荷印华侨则长期处于无法入境的状态。从最终复员成果来看,荷印华侨成功复员仅609人,也是东南亚诸多国家中较少的。

第三,复员与撤侨同时进行。东南亚各国在其历史上均出现过不同程度的排华问题,但战后荷印群岛排华问题尤为严重。由于战后苏加诺领导的印度尼西亚共和国以战争的方式争取民族独立,为争取印尼本土居民支持,极力宣扬民族主义,以致印尼原住民多次发动针对华人的屠杀事件③邹云保:《二战后印尼排华根源再探》,《八桂侨刊》2000年第4期。,国民政府在交涉无果的情况下只得进行撤侨。因此出现国民政府一边派员前往荷印交涉保护华侨,一边交涉华侨复员的特殊情形。

国民政府各部门虽然积极同荷印当局进行交涉,但受国内外局势的影响,并未取得积极成效。有学者认为战后国民政府华侨复员成果不显著是因为联总以及国际难民组织作为联合国框架下的公益组织,在华侨复员工作中对各国政府影响有限④凌彦:《二战后归国华侨“复员”缅甸析论》,《东南亚研究》2014年第6期。,而联总两次派员前往荷印交涉的有限成果也确实印证了此观点。但本文认为造成荷印华侨复员困难的原因还包括国民政府对于现代主权国家签证政策的不适应。一直以来中国与东南亚国家都处于人员自由流动的状态。在1943年联合国善后救济会议上,英国已经提出华侨入境限制政策并得到西方国家一致同意,但此问题并未得到国民政府的重视也未做出相应准备,以致国民政府在战后华侨复员时面对荷印政府的限制,除了努力劝说外毫无应对办法,十分影响华侨复员成效。