一类圆边界中求匀强电场的方法与技巧

邓 艾 张海深

(湖北省武汉市吴家山中学,湖北 武汉 430040)

1 引言

高中阶段在学习静电场章节时,经常会遇到已知特殊几个位置的电势求匀强电场的大小与方向的题.求解匀强电场的过程渗透学生对U=E d公式的理解与应用,式中d是指沿电场线方向的距离,U是指电势差.由此可见计算距离d过程往往伴随位置关系的几何分析.电势差的分析蕴含对电场基本性质的认识,在有些情况下电势差的计算往往还伴随电势能与其他能量转化.这类问题一方面考查学生对电场本质的认识,需建构准确的完整的自然图景;另一方面考查学生在处理场类问题时应建构正确的能量观与相互作用观,同时应具备一定的模型建构能力,科学推理能力.下面我们以一些典型例题详细说明具体的解题思路与技巧.

2 电势与电场强度

2.1 二维平面内电场强度求解

例1.如图1所示,在平面直角坐标系中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,其中坐标原点O处的电势为0V,点A处的电势为6V,点B处的电势为3V,求匀强电场大小和方向.

图1

方法1:等势点法.取O A中点C,则C点电势为3V,则B C作为等势线,电场线垂直于B C线段,根据公式可求出场强E=200V/m;方向与x轴正方向成120°斜向左下方.

方法2:矢量分解法.x方向电场Ex=100V/m,y方向电场合成的匀强电场满足方向同上.

2.2 三维平面内电场强度求解

例2.如图2所示,空间中存在着匀强电场,长方体ABCD-A1B1C1D1中ADD1A1是边长为1m的正方形,棱AB长2m,E、F为棱AB、CD的中点,E1、F1为棱A1B1、C1D1的中点.已知电势φA1=0,φA=2 V,φE=4V,φB=6V,φC=8V.求匀强电场大小和方向.

图2

通过以上2个例题介绍了求解匀强电场的基本方法.可以发现:在二维平面模型中,利用等势点法与矢量分解的方法都可以很好地解决电场强度的求解.相比之下等势点法更快,这种方法也更容易被学生理解.但是三维立体空间中,等势点法在计算距离d时对学生的空间想象能力和计算能力提出较高的要求.因此当匀强电场在三维空间内分布但是方向不明的情况下,利用矢量分解的思想可以将三维空间问题转化为3个相互正交方向上的一维问题的处理,有效降低思维的难度,因而这种情况下矢量分解的思想比等势点法更有效.

2.3 二维圆平面内电场强度求解

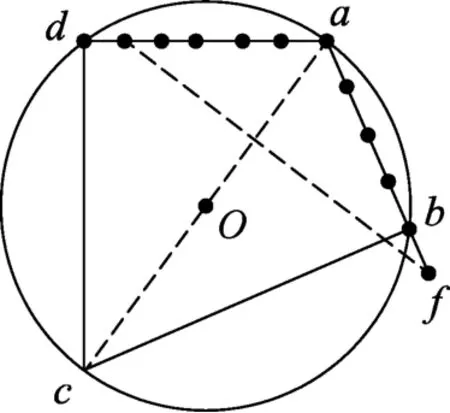

例3.如图3所示,a、b、c、d是圆O上的4点,AB=5c m,c d=8c m,∠b a c=60°,匀强电场的方向与圆所在平面平行,已知a、b、d3点电势分别为φa=46 V、φb=21V、φd=10V,求该匀强电场.

图3

方法1:求解匀强电场常见的基本思路是寻找等电势点,再利用公式U=Ed进行计算.本题也可以充分利用圆平面内利用现有边长关系与电势数值,构建出等电势点.

线段a d上总的电势差为36V,按照比例进行六等份,每等份的电势差为6V,因此图4中φe=16V;线段AB上总的电势差为25V,按照比例进行5等份,每等份的电势差为5 V,因此图2中φf=16V;可以发现e,f两点电势相等.线段a e=5c m,线段a f=6c m,∠d a c=53°,∠c a b=60°,可以发现a e×cos 53°=a f×cos 60°,因此e f⊥a e;电场的方向沿a c方向;电场强度大小满足E=代入数据得E=10V/c m.

图4

方法2:假设c点的电势为φ,以da,dc为基底表示出的电场强度满足以ba,bc为基底表示出的电场强度满足E=-5m+两种情况下场强E的大小相等,故62+解得φ=-54V,E=10V/c m,方向沿a c方向.

方法3:根据匀强电场在圆平面内的特点,b的等势点一定在a为圆心,以AB长度为半径的圆上.据此我们画出这个圆,与题设给定圆的交点为e,如图5所示.同时结合φa=46V、φd=10V,可判断圆弧AB上一定存在电势为21V的点,即两圆的交点e.进一步分析可知:场强沿ac方向.

图5

总结:例3运用3种方法求解电场强度.其中方法1解题的策略是突破圆的限制,整合边长和电势的数量关系,创设等势点寻找电场强度;方法2是利用电场矢量沿不同方向进行分解的思想,直接建立关于c点电势的方程;方法3基于平面内的匀强电场中,任意两个等势点应满足的特点进行动态分析.

以上3道例题中,基于线,面,体3种模型和具体实例详细阐述了求解匀强电场的基本方法与特殊技巧.这类题目解题的关键在于:分析问题情境,充分挖掘题目中几何位置关系和特殊点的电势值,需要学生利用数学知识解决物理问题.以例3中创设的圆边界为例,电场强度的求解既可以突破圆边界的限制,构建等势点;也可以灵活利用圆形边界上以直径两端为顶点的三角形的特殊性,充分利用隐含的直角坐标轴建立相关方程;也可以从平面内匀强电场的特殊性进行动态分析与处理.

在上述例题中,主要基本电势差与电场强度的基本概念与公式的运用进行详细的探讨与分析.这些问题主要考查利用公式与具体的问题情境进行科学推理能力与模型建构能力.下文我们进一步以圆形边界为依托,分析粒子在电场力作用下根据能量转化信息求电场强度的基本思想与方法.

3 电势能与电场强度

3.1 复合场与等势线

例4.如图6所示,匀强电场中有一半径为R的圆形区域,匀强电场方向平行于圆所在平面(图中未画出),圆形区域处在竖直平面内,圆周上有8个点等间距排列.一重力不可忽略的带正电小球从A点以相同的初动能在该平面内抛出,抛出方向不同时,小球会经过圆周上不同的点,在这些所有的点中,到达D点时小球的动能最大.已知小球质量为m,电荷量为q,重力加速度为g,求电场强度应满足的条件.

图6

在匀强电场中,如图7所示,若匀强电场的方向水平向右,则与电场垂直的线a、b、c称为等势线.若带电粒子在仅受电场力作用下运动,则粒子能量在相互转化过程中保持动能与电势能之和不变,意即粒子运动至同一等势线上的动能均相同.

图7

本题基本思想是将恒定的重力场与恒定的电场等效为一个复合场,复合场具有一个确定的方向,与复合场垂直的方向我们仍然可以定义为等势线.粒子在复合场中运动,动能与势能相互转化.小球运动到D点动能最大,说明D点是圆平面上唯一一个势能最小的位置,结合圆的几何性质可知:等势线与圆在D点的切线重合,复合场中等效场强的方向:沿过D点的半径O D方向.如图8所示,作出与O D垂直一系列等势线,等势线L2与圆有两个交点,说明粒子从圆上这两个点出射时势能相同,动能相同;从功能关系的角度分析,沿场强方向的位移一样,合力做功一样,动能一样.

图8

解析:电场与重力场的合场强方向沿O D方向,因重力与电场的大小不确定,因此匀强电场的大小和方向不确定.但是根据矢量合成遵从的平行四边形法则,可以找出最小的匀强电场的大小与方向.

针对部分学生可能出现的思维误区:既然从A点出发,到D点动能最大,为什么复合场中合力方向不能沿AD方向?我们据此作出相关的几何图.假设复合场沿AD方向,则与AD垂直的D E方向为等势线,如图中标出的L1,可以看到等势线L1顺着圆往右下侧移动,如图9中L2,显然L2势能更小,出射出去的动能更大.从等势线的变化趋势来看,最低的等势线应与圆相切.出现上述思维误区的原因是:对有一定初始速度的粒子在复合场中做曲线运动时动力学过程和功能关系认识不全面.但是本题中如果改变初始条件即粒子从A点由静止开始运动,则可以认为合力沿AD方向.

图9

实际上将粒子运动与电场力、能量问题、圆边界联系的问题早在2020年全国Ⅰ卷的压轴题中就曾经出现.我们以此为例再来体会一下在圆边界中,创设不同的初始条件,从不同角度设置问题情境导致解决问题的差异性与相似性.

3.2 回顾高考题与改编高考题

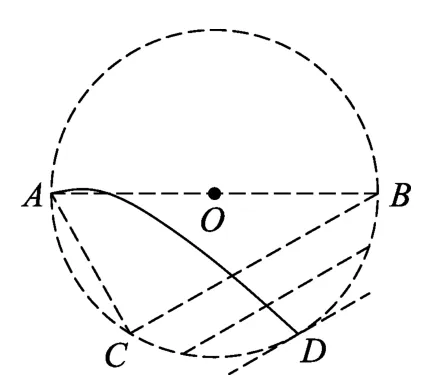

例5.在一柱形区域内有匀强电场,柱的横截面积是以O为圆心,半径为R的圆,AB为圆的直径,如图10所示.质量为m,电荷量为q(q>0)的带电粒子在纸面内自A点先后以不同的速度进入电场,速度方向与电场的方向垂直.已知刚进入电场时速度为0的粒子,自圆周上的C点以速率v0穿出电场,A C与AB的夹角θ=60°.运动中粒子仅受电场力作用.

图10

(1)求电场强度的大小;

(2)为使粒子穿过电场后的动能增量最大,该粒子进入电场时的速度应为多大?

第(2)问解析:根据第(1)问匀强电场沿A C方向,与A C垂直的方向即B C方向等势线,作出一系列平行的线段即为等势线,可以发现最低等势线处于与圆相切的D点.根据能量转化与守恒,粒子到达D点的速度最大.

图11

总结:在上述例4与例5中我们着重从等势线的角度,快速分析如何寻找粒子从圆边界中射出时最大动能点位置.这类问题往往涉及大量粒子源,给定初始动能,但是具体速度方向不确定,或者大量粒子源的速度方向确定,但是速度大小不确定的情况下,分析动能与电势能转化过程中的最值问题.

整合以上问题,我们可以对上述高考题进行改编,从不同角度与层面强化对问题的理解与认识.

试题改编:假设粒子进入电场时速度方向在圆平面内沿各个方向,但是粒子速度大小确定.

(1)若所有粒子能射出圆边界,求入射粒子速度应满足条件.

(2)若粒子射出圆边界时与初动能相同,求满足条件的入射粒子最小动能多大?

根据上述作出的等势线,可知粒子出圆边界的速度不变,则粒子运动的合位移一定沿过A点的等势线,如图12.根据运动的分解粒子速度平方满足根据数学中不等式知识:当且仅当即时具有最小动能

图12

3 结束语

围绕静电场中匀强电场的求解,我们从基本方法的梳理到特殊技巧与方法的运用.结合具体问题的探讨,以圆边界为例,从基本公式的运用到与电场有关能量问题的分析,较为系统地总结相关的解题技巧.这些例题能进一步促进学生形成电场的物质观、运动观、相互作用观和能量观.不同问题情境的创设能有效提升学生模型建构、科学推理、综合分析、质疑创新的科学思维.[1]