汉口老汽水之肇始

——英商和利冰厂、和利汽水厂调查

侯红志

长江流域“三大火炉”之一的武汉,夏季动辄以40度高温令人闻之色变,进入21世纪第2个10年后,高温稍有改善,仿佛“三十年河东四十年河西”的自然之手对武汉人的慰抚。从上世纪初到2000年,一款名为“汽水”的夏季饮品,陪伴武汉人度过了整整一个世纪,可以说,追索现在名目繁多的夏季冷饮的源头,莫不带有“汽水”家族的“基因”。

汉口的汽水生产起始于何时,谁是始作俑者?检索武汉众多权威史料,到目前为止,见诸最多的是一座英国商人开办的和利冰厂。(《武汉通史》虽另有“英商1891年开办汉口制冰厂”一说,但信息非常缺乏)

《武汉通史》记载:“英商(和利冰厂)1904年开办,资本250000元,业务为制冰冷藏”[1];“1921年,英国人柯兰(柯三)在汉口开办赞育汽水厂、和利汽水厂。”[2]

《 汉口租界志》 记载为:“1891年英商柯三、克鲁奇两人合资20万元,在汉口开设机器制冰厂,名为和利冰厂(Hankou Ice Works)”。继和利冰厂之后,英商屈臣氏洋行在汉口英租界波罗馆附近开设汽水厂,名为屈臣汽水厂( H a n k o w Disdensary Aerated Water Factory)。该厂于1916年停业。1918年,英商柯三、克鲁奇合伙在法租界霞飞将军路36号(今岳飞街44号)筹建和利汽水厂,该厂全部机器设备从英国曼彻斯特机械厂购进,1921年建成投产,日产汽水最高达2000打。与和利汽水厂几乎同时建成的有英商赞育汽水厂(附属赞育药房),位于法租界。日产汽水1000打。[3]

依据以上史料,英商和利汽水厂的前身是和利冰厂,由于汽水生产环节与制冰有承接关系,和利冰厂应该是汉口老汽水之肇始,是始作俑者。

“和利”后人科塞恩提供重要证据填补史料空白

(一)“柯三”应读为“科塞恩”

在武汉地区出版的历史文献中,有关“和利”的记录尽管有简有繁(《武汉文史资料》曾发表回忆文章)但是,在这些记录中有两处共同点:1、和利冰厂厂主的名字只有简单的“柯三”二字;2、没有任何与“和利”有关的历史老照片,尤其柯三的个人照遍寻不见。柯三,可能是这位英国商人的姓,他的全名是什么?当年在汉经营和利冰厂、汽水厂的合作伙伴到底有几人?作为武汉珍贵的工业遗产,和利冰厂、和利汽水厂的旧址究竟如何?有的还是历史空白,有的却是张冠李戴。

2013年9月、2015年6月、2016年12月、2017年6月,本文作者曾四次面见英国纽卡斯尔大学文科院院长杰拉德·科赛恩教授,获得和利冰厂重要资料。科赛恩教授来汉参加武汉大学“城市历史遗产保护”交流讲学,经人介绍找到了包括作者在内的武汉文保研究人士。这位海外来客出示了十多张冰厂创始人“柯三”当年拍摄的老照片,大家欣喜地得知,这位科塞恩教授竟然是当年老“柯三”的嫡孙。

“柯三”——这个在武汉史学界沿用了几十年的称呼,被教授要求译为科塞恩(Corsane),比对这两个发音,与武汉人吐字快捷的习惯相似,当年,是否喝汽水的老武汉们图简便,将科塞恩一带而过而读为了“柯三”,从而使其跻身正史流传至今?

科塞恩教授的祖父,和利冰厂的创始人沃特·休斯·科塞恩(Walter Hughes Corsane),祖籍苏格兰,生于1871年10月20日。据杰拉德·科塞恩教授介绍,他爷爷与另一名和利冰厂创始人安德森,是中国轮船招商局安平号轮船上的工程师。轮船招商局,是中国晚清时期由北洋大臣李鸿章提起创建的第一家官督商办企业,1873年1月17日在上海开局营业,当年在汉口设立分局,设置了栈房、码头。[4]据光绪三十四年(1908年)清朝邮传部统计,招商局有轮船29艘,安平轮轻载排水量1159吨,重载1857吨,在局内属中下等。沃特·休斯·科塞恩1902年在船上工作时,安平轮主要跑上海至天津线,由于当时招商局也开辟了汉、沪、津江海联运航线,安平轮也常来汉口。1902年左右,沃特·休斯·科塞恩曾数次到汉口,看到中国人把冰集中起来压紧,送到地窖储藏,存放到夏天用。“他想到,在汉口开一家机器制冰的工厂,一定会很赚钱。” 杰拉德·科塞恩教授说。

(图1)1904年在汉口创办和利冰厂时的沃特·休斯·科赛恩(杰拉德·科赛恩 供图)

(二)和利冰厂、和利汽水厂是科塞恩家族在汉先后开办的两个厂,并确定了开办时间

多年来,岳飞街44号一直被武汉文史界及文物保护部门认定为和利冰厂旧址。科塞恩教授说,和利冰厂与和利汽水厂分属两处,现在挂牌保护的岳飞街44号,虽然铭牌上标明为和利冰厂,实则应为和利汽水厂。

他介绍,根据他们家族流传的说法,他的爷爷沃特·休斯·科赛恩(Walter Hughes Corsane)于1900年在汉口法租界租赁了土地。关于和利冰厂开办的时间,英国1925年出版的《远东的港湾》一书记载,和利冰厂(Hankou Ice Works)于1904年开办(这一记载与《武汉通史》相吻合),此后,又在法租界霞飞将军路(今岳飞街)创办和利汽水厂。

沃特·休斯·科塞恩与安德森合伙创办和利冰厂时,并非是白手起家,背后有其家族的支撑。科塞恩家族祖上曾被封有爵位,家族中曾有人从事木匠工作。在杰拉德·科塞恩教授曾祖父辈上,曾在中国附近东海海域做过海盗,获得不义之财,后来,其家族在澳大利亚的阿德莱德买地定居,并在当地买了铜矿开采经营而成为富商。沃特·休斯·科塞恩离开轮船上岸办厂,有家族资金支持是重要因素。

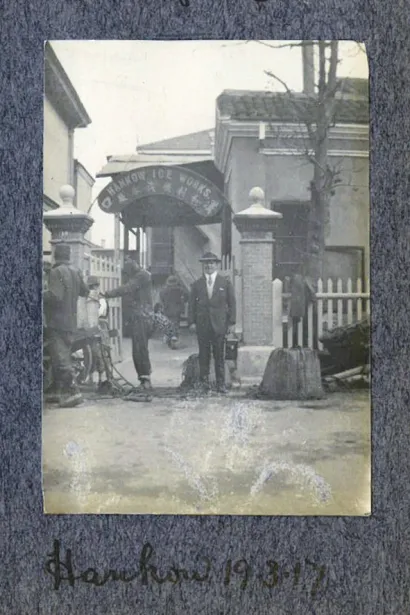

(图2)沃特·休斯·科赛恩在和利汽水厂开业时,在厂门前的留影,照片下方有英文手写1917年3月19日字样(杰拉德·科赛恩 供图)

2015年12月,科塞恩教授从英国给作者寄来珍贵的家庭老照片,其中有两张是其祖父沃特·休斯·科塞恩在和利汽水厂的留影,教授告知:“这些照片是前不久帮母亲搬家时发现的。

老科塞恩在工厂栅栏旁拍摄的一张,身后牌子上用中文写着“和利冰厂”;在大门口的一张,招牌上写着“汉口和利汽水厂”,两块牌子的英文则同为“汉口冰厂”。科塞恩教授认为,当年和利汽水厂、和利冰厂同为一个“集团”下的两个厂子,这一点与《汉口租界志》的记载相吻合。

在大门前拍摄的老照片中,左侧有几名工人在拖垃圾、废料之类,科塞恩站立处则有倒扣的竹篓子,还有拖车,也疑似为拉废料。同时,两张照片里的栅栏等构件很新,科塞恩教授介绍:照片是他祖父为厂房竣工纪念而拍摄。两张照片上均有手写日期——1917年3月19日。

《汉口租界志》记载和利汽水厂筹建于1918年,1921年投产。根据科塞恩家族照片显示的建成时间应为1917年3月。

(三)确定和利冰厂、和利汽水厂旧址

2016年12月,杰拉德·科塞恩教授与作者第三次见面时,提供一张1930年代和利汽水厂大门的老照片,照片中的洋房,即是现在挂牌保护的岳飞街44号“和利冰厂”旧址,而照片中的洋房大门上挂着“和利汽水厂”招牌。依据照片和科塞恩教授以家族名义作出的认定,岳飞街44号应该是和利汽水厂旧址,那么和利冰厂旧址在哪里呢?

科塞恩教授来汉后,获得两张法驻时期汉口法租界法国巡捕出操的老照片,其中一张的背景房屋上清晰可见中英文“和利冰厂”字样。

在岳飞街44号房屋左边百米之遥,有一座挂着“金源旅馆”招牌的老房子岳飞街26号和挂着“老村长餐馆”招牌的岳飞街24号,这两栋建筑的门框、门楣、窗户等细节,与照片中的和利冰厂厂房非常相似,科塞恩教授表示,经过他实地查看和与家族资料对比论证,可以确定,岳飞街26号、24号即和利冰厂旧址。

(图3)法租界巡捕在霞飞将军路出操,队列背后的建筑大门上清晰可见英文“汉口和利冰厂”字样;门楣两边可见“和利”二字

(图4)2016年12月中山大道步行街整修时的岳飞街26、24号(侯红志 摄)

(四)和利冰厂、和利汽水厂合伙人有安德森、克鲁奇

有史料记载说:“英商柯三、克鲁奇两人合资20万在汉口开设和利冰厂”,[5]科塞恩介绍:实际上,和利冰厂与和利汽水厂的合伙人有两位,即安德森和克鲁奇。

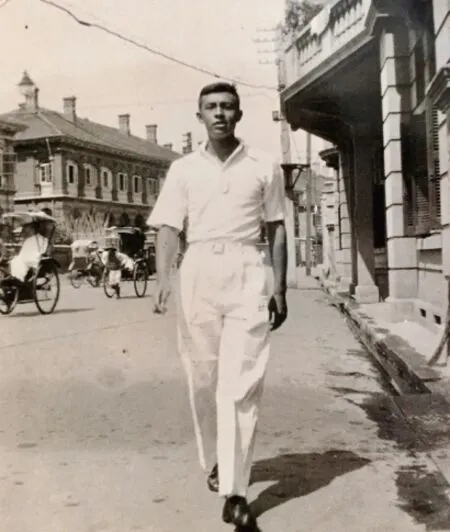

(图5)沃特·休斯·科赛恩(左)与安德森1917年3月19日在汉口江滩合影(杰拉德·科赛恩 供图)

1904年,和利冰厂创办时,同为英国货船上工程师的安德森与老科塞恩一起创办冰厂,并经营良久,安德森当时任冰厂经理。科塞恩提供了一张他爷爷1917年与另外一人在汉口江滩的合影,教授说,照片上的那个人就是安德森。安德森于1925年去世。

另一名合伙人克鲁奇,是1922年才加入和利冰厂经营的。此前,克鲁奇在汉口英商怡和洋行工作,他的妻子是日本人,他有三个孩子,两个儿子一个女儿。1936年克鲁奇去世,他的家人当时很受排斥,她们既受英国人排斥,又被中国人排斥,这与她是日本人有关,因为当时日本人侵略中国。后来她们去到了上海,在那里生活了一段时间后,由一位美国传教士介绍他们去了美国。文史研究者田联申提供的一块解放前专门安葬外国人的汉口万国公墓发现的墓碑显示,克鲁奇于1936年10月26日去世,时年66岁,去世后就葬在那里。万国公墓该墓碑碑文如下:

No. of Grave Nam Age Sex Date of Burial Notes

墓穴号 姓名 年龄 性别安葬时间 说明

566 Croucher T.H. 66 M 26.10.1936 Hankow Ice Works

2015年,杰拉德·科赛恩教授在武汉档案馆查找资料时,获知克鲁奇的后人也来过这里,遂与克鲁奇孙女伊莲娜·马丁(lrena Martin)取得了联系,克鲁奇的孙女生活在美国。通过网络,伊莲娜·马丁给科赛恩发来了8张他们家族在汉口的老照片,其中,克鲁奇的三个孩子分别在和利汽水厂与和利冰厂门前留下了身影,这些孩子们与工人一样,在照片中骑着送货的自行车。

(图6)克鲁奇的大儿子在和利汽水厂门前留影(克鲁奇孙女 供图)

(图7)克鲁奇的女儿(左1)小儿子(左5)在和利冰厂门前留影,他们也和员工一样骑车送货(克鲁奇孙女 供图)

“和利”在汉口创业的历史背景与商业契机

(一)炎热的租界催生“和利”

依据前文所述,汉口的冷饮制售开始于1861年汉口开埠以后,而且是在大量外国人入住武汉,特别是在汉口租界开展贸易,形成居住群体、商业需求之后出现的,其中,汉口夏季令人难耐的炎热的气候是重要的成因。

早在明朝末年,罗马天主教的传教士就已经在汉口出现。[6]到了1835年,西方天主教遣使会的M.鲍达斯(M.Baldus),中文名安诺望,曾到达汉口和武昌,他在描写这个城市的第一印象时说:“这个城市的人口大约与巴黎一样多,它以商业和众多的船只而著称,这些船比法国所有港口的船只加起来还要多。”[7]

在整个清代,被长江、汉水分隔开的武昌、汉阳、汉口(夏口),通常被合称为“武汉”。安诺望看到的是武昌府城的景象,而此时的汉口还只是汉阳县的辖地,汉阳县在汉口镇设巡检司,实行隔水而治。直到清光绪二十四年(1898年),张之洞奏准在汉口设夏口厅,实行阳夏分治,汉口才有独立建制。[8]

在汉口开埠前20多年的1835年,武汉的外国人仅为少量的传教士,至1861年开埠前,外国人逐渐进入到武汉进行贸易,但也数量有限,居住群落还未形成,在相关的史料中,暂时还未见到有关开埠前的武汉在夏天降温使用冷饮的记载。

据科赛恩教授介绍,其祖父沃特·休斯·科塞恩在19世纪末20世纪初来到汉口时,“看到中国人把冰集中起来压紧,送到地窖储藏,存放到夏天用。”这是关于老汉口人使用冷藏手段解决夏天食物降温问题的少有描述,汉口人当初是将这些冰块作为冷藏食物用还是饮用,还无从知晓。

沃特·休斯·科塞恩倒是从中看到了商机,萌发了在汉口开设制冰厂的想法进而付诸实施。1904年,老科塞恩创办冰厂时,汉口还没有发电厂。据杰拉德·科塞恩教授讲:作为轮船上的一名工程师,他的爷爷在动了办厂的心思之后,是使用了轮船上的轮机作为动力来源,进行机器制冰。

汉口开埠初期,“在1 8 6 4 至1865年间,外国人越来越倾向于将汉口看做一个商业前哨,而不是像上海和其他一些开放口岸那样,把它看着一个远离故土的家。”[9]

汉口的外国人之所以有这种感觉,与以下几个原因有关:“1861年汉口开埠,英国人在勘定租界时,忽略了租界地势比汉口旧市街还低,1870年汉口大水及夏热冬寒的气候,使他们并不把这里当长居之地,而作为上海派出的一个商业基地。初期的汉口租界,无论物资上还是精神上都是通过扬子江与上海紧密联系的。”

汉口租界被洋人们看作“长居之地”,是在张之洞督鄂、于1904年主持修筑张公堤之后。此后,原汉口城堡外的大片地区露出水面,汉口陆地面积自然增加、扩大了两倍多。张公堤工程虽然对租界的直接影响不大,但随着城区面积的扩大,精明的洋商们显然嗅到了即将繁盛的商机,沃特·休斯·科塞恩在这一时期创办和利冰厂,显然也是“闻”到了这股“气味”。

《汉口租界志》有这样的表述:据《捷报》报道,“经过年余的努力经营,本埠的制冰厂的机器终于开工了,现在二分钱一磅的第一等的人造冰,已能想买多少就买多少了。”[10]和利冰厂开业后,使用过滤自来水制冰,清洁卫生,冰块量足质好。由于可以在夏天制出供应市场,质量及新鲜程度要好于在冬天储藏于地窖、夏天取出使用的中国人土法制出的冰,满足了汉口租界洋行、外国商船以及华人商行对冰的需求,很快就挤占了天然冰市场。

老科塞恩与克鲁奇两人每年秋后轮番返英,购来新机器,使工厂由原来的一间小平房扩张到占地800多平方的中型工厂。同时又改用蒸馏水制冰,使质量提高,工人增多。到了20世纪30年代,和利冰厂已拥有日产40吨和15吨的氨气压缩机各一部,以及配套的制冰设备,冷库储存冰达到1000余吨,成为武汉当时最大的制冰工厂。[11]

和利冰厂蒸蒸而上的时期,也是汉口租界日渐繁荣的时期。随着英、德、俄、法、日等国租界的设立,大批外国人在汉口沿长江修建码头,开办洋行、工厂,设立仓库,租界内的外籍人口大量增加。在1892年,汉口租界的外国洋行有45户,外国人有374人,到了1905年,便增加到114户,2151人。[12]

洋人们在汉口租界内聚集或定居,带来的不仅仅是洋行和工厂,还有西方人的生活方式。1878年,英国人在英租界阜昌街首先建立波罗馆,以满足英人业余时间的休闲娱乐,此后,德、法、俄、日租界相继设立波罗馆。在波罗馆里泡酒吧、进弹子房,在界限街网球场打网球健身,是一种玩法;在马场赛马,在剧院看戏,也是一种玩法。在炎热的夏季,置身于公共空间休闲娱乐的洋人们需要摆脱热浪的肆虐,此前,洋人们享用的汽水多由英国运来,随着需求的增加,造汽水,成为汉口租界商人们的另一个商机。

1906年,汉口租界里另一件事的发生,使想造汽水的洋商进一步坚定了投资信心,这就是英商汉口电灯公司的开张。1906年5月,汉口的英国皮货商集资3万英镑,在吉祥街(今合作路)创办汉口电灯公司,装直流发电机3台,总容量125千瓦,9—10月间开始向英、俄、法租界供电。[13]

汉口租界的电流犹如一剂强心剂,敏锐的洋商们立即开始行动造汽水。《武汉文史资料第十辑》有篇记录和利冰厂历史的文章写道:“1918年,英商赞育药房参加投资扩建,作为赞育药房的附属工厂,取名为“赞育汽水厂”,扩大了厂房,并从英国运来了新机器,正式成为汉口第一家机制汽水工厂。由于机器生产使汽水产量大增,生产过程中需要的冰块也大量增加,而这些冰块则是从和利冰厂购来的。柯三(科塞恩)和克鲁奇看到汽水销路大、利润高,联想到自己掌握着和利冰厂的有利条件,决定开办一个用蒸馏水制造汽水的工厂。于1920年投资,在和利冰厂东侧购置一大片土地,1921年厂房建成,专从英国运来全套制造汽水的新设备,取名“和利汽水厂”,于1922年开始生产“和利牌”汽水,注册商标是一个有古宝塔城楼的圆形图案。从此以后,两家外商汽水厂生产的和利汽水与赞育汽水垄断了武汉三镇及邻近省、县的市场。”

这里记述的和利冰厂老板科塞恩投资创办和利汽水厂的时间是1920年,出产品的时间是1922年,而《汉口租界志》记载的和利汽水厂筹建时间是1918年,1921年投产。但是,根据前文所述科塞恩家族照片显示,其建成时间是1917年3月,而且,老科塞恩的孙子,杰拉德·科赛恩教授曾对作者说,他们家族认为和利汽水厂的建成时间应该是照片上标示的时间。对比这些资料,后者的说法较为可信。

和利汽水厂创办初期,日产汽水最高可达2000打[14]、按照1打12瓶,可达24000瓶。

资料显示,1910年,在武汉的外国人总数有2706人,1928年在汉外国人总数为3996人,[15]1921年前后,外国人在武汉的人数应该在2500人左右浮动,他们主要居住在汉口。而据1913年,汉口各警察署统计的有户人口数,汉口的华人总数为229976人。[16]

当时,虽然和利汽水的主要享受对象是咖啡厅、跳舞场、跑马场的客人,以及餐馆、银行、海关和各国驻华领事馆的职员和官员。但是按照2万多瓶的日产量,汉口的中产人士和华人群体已经在大量享用汽水了。

创办初期,和利汽水卖多少钱一瓶还未见资料。据武汉著名票证收藏家朱汉昌先生收藏的1张1951年9月2日,汉口第一纱厂购买和利汽水单据价格显示,当时1打汽水计人民币(旧值)2万4千元,如此算来,1瓶汽水的售价为2000元(人民币旧值),当时,等于花两毛钱便可喝一瓶汽水。

(二)与法租界的渊源——选址法界与救助难民

和利冰厂1904年创立时选择法租界,说明老科塞恩当时是青睐法租界的,1904年的法租界有什么吸引了这位英国船员?

1889年,清廷动议修筑卢(京)汉铁路,到了1897年,张之洞向比利时银行借款落实后,卢(京)汉铁路才分别由河北、湖北两省分段同时动工。虽然这条铁路直到1906年4月才全线接通,但此前的1900年,位于法租界附近的大智门火车站就已建成,并已开始了客货运输业务。1904年,当老科塞恩在距离大智门车站一公里路左右的霞飞将军路(今岳飞街)为和利冰厂选址时,显然对这座车站和这条铁路的远景有着深谋远虑的考量。后来,这位英国商人在为和利汽水厂选址时,也是在冰厂附近。

和利汽水厂的“和利”二字是沿袭“和利冰厂”的名字,取二人“和”气生财、合伙谋“利”之意。1921年和利汽水厂建成投产时,主厂房楼下是洗瓶车间和灌装车间,楼上是配料车间,另设有营业部、会记室、仓库、地下水井、水泵和锅炉房、停车场等部门。全部机器设备从英国曼切斯特机械厂制造,灌装车间内的20头卧式装水机是主要设备,日产汽水最高达2000打。配套设备有:混合机、灌浆机、打盖机、二氧化碳发生器和全套蒸馏水冷却、过滤装置。配料车间的溶糖和洗瓶车间冲刷、消毒都是用高压蒸汽。制造汽水的水源是自制的蒸馏水。

“和利”耗用的主要原料,如柠檬酸、起汽剂、糖精和各种香料,以及机器上的零配件、橡皮圈、过滤纸等,都是从英国买来的。其它大路货原料,如硫酸、小苏打、白砂糖等,则在上海购买。各种原料经过精选后,大量储存备用。有的原料如英国著名的“布希”(Bush)牌香精,一直用到解放后的1952年。由于用料考究,制成的汽水香味纯正,存货日多,质量始终如一,使“和利”获利颇丰。[17]

(4)喷洒沥青黏层。沥青黏层采用阳离子乳化沥青。施工时乳化沥青喷洒温度不得高于70℃,喷洒量一般控制在2~3ml/m2,喷洒范围要比土工布铺设范围左右各多出5~8cm。

“和利”多次从英国订购各种设备,并长期使用英国本土与上海生产的原材料,除了走长江水运,法租界北部边缘的京汉铁路也是一条重要的运输渠道,而且“和利”的产品从快捷的铁路运输出去,给它的产品销售推波助澜,都证明老科塞恩选址没有选错。

1896年,汉口法租界设立后,由于交通便利,界址又与华人区交错,大批逃避战乱和内乱的华人进入,打破了“华洋分居”的局面,法国租界当局将租界出租给外商和中国人的房地产业也兴旺发展,租界当局不仅可以出租国租部分,还可以出租强占地,即扩界部分。由于紧邻大智门火车站,法租界玛领事街(今车站路)一带有10余家旅馆,玛领事街左右的的长清里、辅堂里、永贵里、如寿里则是聚集娼妓的地方,另外,天声街一带集中了大批烟馆、茶馆,这里面也有很多是娼妓的“暗门子”。法租界畸形的繁荣也给汽水商们提供了很大的市场。

1 9 2 3年法租界总人口达5 2 3 0人,其中中国居民4856人,法国人52人;到了1929年底,中国人便增加到8250人,法国人也随之增至144人。[18]

法租界众多的人口也是一种市场繁荣的烘托,这是商人们喜闻乐见的。后来,法租界的人口聚集还促成了老科塞恩的一项义举。

2 0世纪3 0年代,由于时局动荡,法租界更成为各国侨民,尤其是中国居民的重要聚居地。1937年底,入居法租界的中国人达到2907户、22651人。1 9 3 8年日军入侵华中地区,当地的中国政府机关及普通商民、外侨等都将法租界视作为安全的避乱所,纷纷迁入界内。到日军侵占武汉后的1 9 3 8年底,中国居民更是增加到47081人。[19]

据《武汉文史资料文库(第五卷)》记载,1938年10月25日,武汉沦陷前夕,法租界关闭了在周边设立的十五处栅子,隔绝了与外界的交通往来。当时,涌入法租界的中国难民有8万余人,连同原居民,法租界总人数达到20余万人。

“法租界关栅子”是武汉历史上一件大事,“孤岛”内的居民虽得以躲避一时,但备受煎熬,其中最大问题是生活用水。

据文章描述:“关栅子当天深夜,法租界内即停水。第二天清早,家家户户,男女老幼一齐外出找水。由于极度缺水,胆大的(乘栅子短时开放时)纷纷去江边打水,这时法租界河街(今沿江大道)两头的栅子已经开放,法当局在蔡锷路东口架设电网架,派兵站岗,控制出入。取水居民走出蔡锷路口岗哨,穿越沿江大道,提心吊胆、左右张望,避开飞驰而过的日本军车,到江边也要防范日军汽艇,然后赶紧舀满水就回头,慌慌张张越过马路,进入岗哨才松口气。因此,一桶水到家,只剩下一半。”

(图8)这张照片背面有老科赛恩的英文手写:“你可以看到水流进了水箱。” (杰拉德·科赛恩 供图)

(图9)这张照片背后的文字为:“我们大门前有一条队伍的人在等水。他们一直从门口排到了对面的街角。人们早上5点过来等水,但是水8点才供应。1939年1月。”以上两图均拍摄于今岳飞街口和利冰厂旧址门前(杰拉德·科赛恩 供图)

(图10)这张照片背后的文字为:“租界的门在日军来之前会关闭。可以看到很多中国百姓在门外躺在一起。1938年10月。”拍摄位置在今岳飞街与中山大道交叉路口,其左侧建筑为法租界工部局(杰拉德·科赛恩 供图)

科赛恩教授携带的照片中,有几张令人震撼,照片上至少数百名中国老百姓提着水桶,排着长队,等着从一个巨大的方形水箱里领取饮用水。经过现场比对,放置水箱在门前的那栋建筑,就是现在岳飞街26号“金源旅馆”,即当年的和利冰厂,照片中,几根粗大的水管,从工厂的窗口接出,源源不断地向水箱输送着自来水。

这几张照片中,记录了和利冰厂向难民供应水源的情景,以及法租界霞飞将军路口(今岳飞街)栅栏关栅的情况。这些照片背后均有老科塞恩的手写英文说明,其中“关栅栏”照片说明为:“租界的门在日军来之前会关闭,可以看到很多中国百姓在门外躺在一起。”标明的拍摄时间为1938年10月;“冰厂供水”照片说明为:“我们大门前有一条队伍的人在等水。他们一直从门口排到了对面的街角。人们早上5点过来等水,但是水8点才供应。”时间为1939年10月至1月。

沃特·休斯·科塞恩的救助义举并未给他带来好运。1939年10月之后,他被日本占领军带走送往上海,关进了上海日军在龙华设立的“交战国非战斗人员”集中营,直至抗战胜利后被释放。此后,沃特·休斯·科塞恩回到了武汉,与其妻一起继续经营和利冰厂。在汉口,他遇上一起车祸,在街头被一辆美国人的汽车撞到了头部,躺在家里既不能说话,也不能动,处于瘫痪状态。家人后来将他送回英国,与居住在英国皇家属地泽西岛的儿孙们住在一起,1950年,沃特·休斯·科塞恩在泽西岛去世,时年79岁。

由于《汉口租界志》记载有“1938年汉口商人刘耀堂将该厂买下,不久,因武汉沦陷而未生产”一说,使“老科塞恩在法租界救助武汉难民”存有疑问。综上所述,因和利冰厂与和利汽水厂是两个厂,又有当年老科塞恩拍摄照片佐证,可以判定:1939年,老科塞恩还在汉口法租界和利冰厂,并利用水源救助中国难民,而且救助时间至少有三个月。《汉口租界志》记载的刘耀堂买下的“该厂”,应是地处霞飞将军路3 6号(今岳飞街4 4号)的和利汽水厂。当时,和利汽水厂地处霞飞将军路口(今岳飞街)法租界栅栏之外,属日占区。

这一判断,在《武汉文史资料·1989年第一辑》署名少卿的文章《汉口和利汽水厂》中也有佐证:“暑天气温高,水的温度常在30度以上,高温水源制造的汽水,二氧化碳气含量很少。如果把水温降低到5度左右,在混合机的高压作用下,汽水便能容纳最大限量的二氧化碳气,这是汽水气足的关键。当年,和利汽水厂每天向和利冰厂购买大量冰块,暑天气温高时,冰块往往供不应求。1948年初,和利汽水厂通过法国东方汇理银行经理博利国与和利冰厂的老板娘柯三(科塞恩)夫人谈判,和利汽水厂以每月黄金10两的租金(后经过协商,淡季租金5两、夏天旺季10两)取得了和利冰厂厂房和机器设备的经营使用权。因此,天气再热,水温再高,冰块供应再紧张,和利汽水厂也有办法把水源的温度降低到5度左右,这就使得汽水质量有了可靠保证。”[20]

这段记载说明,和利汽水厂卖出后,和利冰厂还是为科塞恩家族所有。

和利冰厂在汉口的历史结束于1950年。

“和利”的经营方式及历史流变

(一)英商时期的和利汽水厂

2016年12月,在杰拉德·科塞恩教授提供的一张30年代和利汽水厂大门建筑的老照片中,大门内的阴影处站着当年的印度看门人,这个印度人曾在厂里工作很长时期。和利汽水厂除了老板,高级职员是英国人,还雇有几个会说英语、起着英国名字的中国籍职员,另一个会说英语的便是这印度人。

(图11)和利汽水厂20世纪30年代老照片,左侧洋房为今天的岳飞街44号,门洞里站着的便是印度籍看门人(克鲁奇孙女 供图)

和利汽水厂以英语作日常用语,这个会英语的印度人便有点自视不凡,在回收发票附页并核实货物时,对穿西服者态度谦恭,对不会说洋话者出言粗鲁,很不耐烦,有时拿起手中的短木棍敲打着汽水木箱,催他们快走。后来,中国商人刘耀堂买下汽水厂,抗战胜利后继续经营,留下的唯一外国人便是这印度门卫。他因回国生活无望,仍然留厂,便对中国人态度大变,经常点头哈腰,真乃此一时彼一时也。

“和利”的老工人都不用真名,每人有一个编号,比如“拿摩温”是一号工人、大工头,原名叫童灯亮,是湖北黄冈县农民。他在“和利”做了十几年,一次在车间灌装汽水时,由于气压太足,瓶子爆炸,碎玻璃炸瞎了他的左眼,这位“拿摩温”不但没向老板要一分钱医疗费,还伤愈后照常上班。二号工人是副工头,原名叫闵松臣;四号工人是配料车间工头,原名叫陈春山。他们都是湖北黄陂县来汉口打零工的穷苦农民。十几年里,他们每天工作十几个小时,后来都被英国老板留在工厂当了固定工人。

和利汽水厂的工厂财务、会计委托给法国义品洋行监督管理,洋行定期派人来厂查账,结账。工厂的全部账册和报表用英文记载,现金存入英国汇丰、法国东方汇理银行。义品洋行每年向厂方收取一笔手续费。

“和利”当时使用的汽水瓶和现在的不一样,是一种中部凸出、底部较小的圆锥型玻璃瓶,玻璃瓶上有凸出“和利”二字和一个城楼宝塔的圆形商标印模,瓶子的容量为12两。制造汽水时,先灌入2两果酸,再注入糖浆和碳酸气的蒸馏水。“和利汽水”装箱是10打汽水装一箱,汽水瓶相对平放,20只一排,共放6排。这种装箱的优点是汽水平放后,瓶盖内的软木浸泡在瓶水之中,使软木保持湿润和膨胀状态,紧贴瓶口,汽水不易走气。但缺点是木箱体积大,笨重,不方便搬运。如果瓶盖消毒不好,或者软木质量不佳,软木经长期浸泡后,会散成碎末,沉入瓶底,使汽水质量受到严重影响。

糖浆的配制和冷却,是关系到汽水质量的又一关键。工厂规定糖浆的配制由专人负责,糖浆制成后必须冷却,然后灌入空瓶,使汽水的色、香、味始终如一。

制糖浆的原料要经过精选。食糖用的是台湾的白砂糖;糖精用的是瑞士“孟山都牌”的;柠檬酸、起泡剂和香精最先采用的英国货,后来在上海就近采购,有英国的“布希”公司产品,也有法国或美国的产品。上海鉴臣洋行生产的“孔雀牌”香精,价格比较便宜,货源比较可靠,经过反复试验,和利汽水厂改变了原来的配方,采用“孔雀牌”香精。这样既降低了成本,又可以就近买到原料,有利于市场上的竞争。

和利汽水厂还有一个显著特点,就是品种多,汽水品种多达十几种。除了现在市场上常见的柠檬、香蕉、桔子等汽水外,当时还有菠萝、杨梅、可可、沙士、姜汁等汽水。卖给华商刘耀堂经营后的1947年,又试制成功可乐汽水、维他汽水、鲜桔汁等产品。凡国外有的汽水品种,和利汽水厂都有。

和利汽水厂成功要诀有:掌握汽水生产程序的每一个环节,保持与海外著名饮料厂商(如美国百事可乐公司)的直接联系,做到心中有数。

(二)华商时期的和利汽水厂

抗战时期,1938年10月日寇进逼武汉,许多大工商户拆迁到重庆等地继续经营。还有一些则设法搬迁到汉口旧法租界内,希望受法国人保护,保全一时。因此,旧法租界内房地产价格徒涨。武汉工商界人士刘耀堂为了保护他的财产,以银元16.7万余元,购置了科塞恩多年卖不掉的和利汽水厂。但刘在购厂10天后,即携带大部分资金去了重庆,随即武汉沦陷,工厂停工。

1945年8月抗战胜利,10月,刘耀堂的长子刘楚才从重庆返回武汉,担任和利汽水厂经理。次年6月,刘耀堂也回到汉口。父子俩调整管理结构,到1946年,产量达到年产6万打的最好水平。

和利汽水厂由中国人经营后,工厂的生产、供销、人事、计划大权都掌握在刘耀堂、刘楚才父子手中。刘楚才任经理后,解除了“和利”与法商义品洋行财务上的委托关系,不再接受外国人的监督与约束。

和利汽水厂职工一部分是英国人卖厂后留用的,其余大部分是刘氏父子的老朋友、老同学和亲属,这些人与刘家关系密切,利害一致,属家族企业有利一面的现象。

每年旺季,工厂雇佣一批临时工,人数由工头根据生产需要而定,最少约20人,最多达100多人。雇来的几乎都是工头的亲友和邻居。女工担负洗瓶、灌浆、成品检验和贴印花、商标等轻体力工作;男工担任装瓶、打盖、制气以及运输、装卸等重体力劳动。临时工工资由工头代领,放工时发给工人。

工人工资1945年至1946年用法币付给,1947年以后,由于通货膨胀,法币贬值,工人工资改为银元。固定工人每月最高工资为银元100元,最低工资为银元20余元,工资的差距很大,年终发给双薪。临时工工资按天计算,男工每班为银元1元,女工为0.8元。

工厂里正式职工一般都在厂里吃饭,一日三餐,长年免费供应,每餐五菜一汤,荤素都有。有时候汽水经销商或乡下来客也同桌吃饭,都不收费,工厂有职工宿舍,住宿不收费。

每年冬季工厂停产检修,工人们把机器拆卸下来,去掉管道内的积垢和零件上的锈蚀,发现有损坏的,及时修理或更换,再涂上油漆,最后总装试车,这项工作大约需要两个月才能完成。由于工作细致,检查彻底,工厂的全部机器始终保持完好状态,这就保证了每年生产大忙季节,不会因机器发生故障而影响生产。多年来,和利汽水就是这样一直处于兴旺发达的生产状况。

后来,和利汽水厂先后在市内建立了几个附属工厂,如汉口三阳路的禄森宝锯木厂、汉阳鹦鹉洲的利森木号和汉口岳飞街的和森烟行等。

和利汽水厂把夏季的大量现金收入,借贷给这些附属工厂企业,到第二年春天汽水厂复工时,附属工厂除归还贷款外,还倾力资助和利汽水厂。此外,他们互相之间还在人力上互相调剂、补缺。

1 9 4 6 年夏天,汉口的汽水工厂,除了“和利”以外,还有“赞育”和“汉皋”两家,武汉汽水市场上出现了三足鼎立的局面。

赞育是老厂,抗战胜利后仍由英国人管理经营,在市场上有一定信誉和销路。汉皋汽水厂是沦陷时期生产“太阳牌”汽水的日本军用汽水厂,规模也很大,日本投降后,工厂被国民党接收。1946年初,国民党政府把工厂租给武汉几个小商人经营,制造“骆驼牌”汽水。但“骆驼牌”质量不高,气压不足,甜度不够,消毒不好,汽水不能久藏。此后,汉皋汽水厂因资金薄弱,股东意见分歧,业务一蹶不振,当年就散摊了。

赞育汽水厂是“和利”的老对手,都有几十年经营历程。抗战胜利后恢复经营,和利在产品质量、价格、市场推销上一直压倒“赞育”。后来,“赞育”的英国厂方邀请双方都熟悉的汉口东方汇理银行经理博利国出面调停。英国人提出“赞育”“和利”两厂联合行动,统一调整汽水售价,但是,在产品质量和市场销售竞争中,“赞育”还是一直处于下风。1 9 4 7年秋后,和利汽水厂年产销量达到12万打,而赞育却因销售停滞而亏了本。

1 9 4 8 年,赞育汽水厂宣布停产,把工厂交给汉口东方汇理银行代管,和利汽水厂立即通过博利国的关系,以每月黄金8 两的租金( 后经协商减为每月黄金4两),取得赞育汽水厂厂房和全部设备的使用权,这样,和利汽水厂的强劲对手——赞育汽水厂,变成了“和利”的附属工厂,从此结束了英国商人在武汉生产汽水的历史。

(图12)和利汽水厂车间内景(克鲁奇孙女 供图)

1952年3月,刘耀堂父子接受国家对私营工商业的社会主义改造,将其经营的工厂转入公私合营。和利汽水厂从此改名换姓。

(三)“和利”的承接者——武汉饮料二厂

1952年,和利汽水厂实行公私合营后,经历了从1953年—1956年多种所有制结构转变为全民所有制和集体所有制的过程,至20世纪70年代成为全民所有制性质的武汉饮料二厂。

在1961年11月,武汉市第二商业局为武汉饮料厂扩建的一份报告中,有“武汉饮料厂生产之和利牌汽水向为人民群众所欢迎”字句,由此可见,“和利”商标一直使用至上世纪60年代。

20世纪70年代末,武汉饮料二厂有职工400余人,属“武汉滨江牌汽水制造联合企业集团”的龙头企业,年产“滨江牌”汽水3000多万瓶。到80年代,引进德国、法国生产线,年产汽水7200万瓶及固体饮料1900吨,职工1000余人。为全国8大汽水生产厂家之一。

在武汉饮料二厂的全盛时期,曾推出虫草冬蜜、血补乐、和利宝、强力宝、佳力宝、中华猕猴桃晶等新产品,二厂的柠檬汽水曾获轻工部优质产品奖。当年每到夏季,二厂汽水都是汉口街头的抢手货,那些卖汽水的小贩,都是特意挂上“专售二厂汽水”的字样在街头叫卖。在厂门口,都是排着长龙等待批发汽水的人。

到了20世纪90年代,武汉饮料二厂在经历了几十年的辉煌之后,由于市场上大量外来饮料品牌的涌入,珠江水(乐百氏)战胜了长江水(滨江牌),二厂汽水从此风光不再。2000年左右,武汉饮料二厂在生产完最后一批汽水后停产。

武汉饮料二厂厂址位于汉口解放大道865号,建筑面积为2.2万多平方米。生产停产后,现在的门牌号码已经改为1503号,其厂房建筑现在为武汉市财政局会计考试中心办公楼。

2016年12月28日,汉口中山大道步行街整修完毕重新开街,岳飞街44号和利冰厂旧址洋房也整修一新。但是,这栋实为“和利汽水厂”的“湖北省文物保护单位和利冰厂”的铭牌并未改换名称,与其仅百米之遥的“和利冰厂”旧址也还未挂牌保护。

注释:

[1]皮明庥:《武汉通史·晚清卷(上)》,武汉出版社,2006年6月,第175页

[2]皮明庥:《武汉通史·民国卷(下)》,武汉出版社,2006年6月,第116页

[3]《汉口租界志》,武汉出版社,2003年12月,159页

[4]皮明庥:《武汉通史·晚清卷(上)》,武汉出版社,2006年6月,第288页

[5]《汉口租界志》,武汉出版社,2003年12月,159页

[6][7](美)罗威廉:《汉口:一个中国城市的商业和社会(1796——1889)》,中国人民大学出版社,2016年9月,第52页、第24页

[8]皮明庥:《武汉通史 晚清卷(上)》,武汉出版社,2006年6月,第3页

[9](美)罗威廉:《汉口:一个中国城市的商业和社会(1796——1889)》,中国人民大学出版社,2016年9月,第55页

[10]《汉口租界志》,武汉出版社,2003年12月,第159页

[11]刘汉才:《“和利汽水”及汉口机制冰的起源和发展》,武汉文史资料第十辑,1982年11月,第185页

[12]皮明庥:《武汉通史·晚清卷(下)》,武汉出版社,2006年6月,第154页

[13]《湖北供电志》,武汉出版社,2009年12月,第5页

[14]刘汉才:《“和利汽水”及汉口机制冰的起源和发展》,《武汉文史资料第十辑》,1982年11月,第185页

[15]《汉口租界志》,武汉出版社,2003年12月,第42、45页

[16]皮明庥:《武汉通史·中华民国卷(下)》,武汉出版社,2006年6月,第325页

[17]刘汉才:《“和利汽水”及汉口机制冰的起源和发展》,《武汉文史资料第十辑》,1982年11月,第185页

[18][19]《汉口租界志》,武汉出版社,2003年12月,第51页

[20]少卿:《汉口和利汽水厂》,《武汉文史资料·1989年第一辑》第159页