张家湾琉球国官生墓探析

丁 丽, 赖正维

( 福建师范大学 社会历史学院, 福建 福州 350117 )

清代在华琉球人墓主要分布在福州、 北京和福州前往北京的贡道沿途。 中国学者对福州的琉球墓和贡道沿途的琉球墓均有研究, 例如徐恭生《福州仓山区琉球墓初探》[1]、 林金水 《近年来福州仓山琉球墓碑的新发现》[2]、 吴怀民 《平潭琉球国驸马墓与中琉关系》[3]、 林多 《浅析福州市仓山区 “琉球墓园” 》[4]等论文对福州地区的琉球人墓做了详尽的调查与研究; 而谢必震《兰溪琉球墓碑考释》[5]、 牧英 《淮阴王营的“琉球国使臣郑文英墓” 》[6]等论文则对贡道沿途的琉球人墓进行了探究。 目前, 中国学者对北京张家湾琉球国墓地的研究较少, 除了叶俊的《寻找北京张家湾琉球人墓地》[7]外, 还有余练一丹等的 《清代在华琉球人墓考述》[8]涉及通州张家湾琉球人墓, 暂无其他相关研究。

日本学者对于在华琉球人墓也有所研究。 高良仓吉的 《中国的所在の琉球人墓碑の紹介》[9]和 《中国所在の琉球人墓とその歴史の意義》[10], 总结和梳理了中国学者在20 世纪60 年代和80 年代两次对在华琉球人墓的调查, 并在此基础上结合实地考察对福州现存琉球墓碑的内容进行了补充和统计。 比嘉実的 《琉球墓園を訪れて》[11]和 《 “唐旅” 紀行: 琉球進貢使節の路程と遺跡、 文書の調查》[12]、 源河朝徳的《 “源河朝忠墓碑” 琉球墓園への移転記念誌:300 年の時間 (とき) を超えて》[13], 也对在华琉球人墓进行了调查研究。 但以上学者对张家湾琉球国墓地都没有专门研究。

综上所述, 关于张家湾琉球国墓地的研究,特别是琉球官生墓的研究, 无论是中国还是日本学界都没有深入研究。 本文在中日学者的研究基础上, 收集大量明清时期有关琉球的文献资料,探析张家湾琉球官生墓主的生平, 追溯琉球官生前往中国学习的行程、 在国子监的学习状况以及他们与清朝琉球教习的交往往事。

一、 张家湾琉球国墓地的形成

自古以来张家湾的水运和经济都很发达。 京杭大运河开通后, 通州张家湾更是成为北京的门户, 往来于京城的各类旅客大多要在张家湾进行水陆换乘。 从张家湾进京的道路被称为 “入京官道”[14]108, 明清时期的琉球使臣大多由此进京。 清代中琉双方的朝贡贸易更加频繁, 琉球派遣到中国的官生人数也更多。 琉球至中国的航行十分艰险, 部分琉球来使的健康状况大受影响,在前往北京朝贡的陆路也充满艰辛, 一些琉球人因长途跋涉或不适应中国的生活、 气候而客死他乡。 如康熙九年(1670),琉球人宿蓝田奉命随进贡使入闽赴京,所乘之船经过七里滩时,忽遭溪水泛滥,船只冲石而破损,宿蓝田奋不顾身,脱衣入水,与其他船员一道捞取贡物及白银。 行至宿迁县猫儿村过夜时,半夜又遇强盗手执干戈利剑杀人越货,危急之中宿蓝田泅水而上岸,点燃岸边草舍引来救火之人,强盗只好仓惶而逃。 天至晓曙,琉球使团北行至东昌府江闸,与官船发生争执,冲突中琉球正议大夫蔡国器捧表章站在船头,官船看此表文,停止纠纷,琉球使者才得以平安赴京[15]。

对于不幸病故的琉球使者、官生或随从,清朝政府“怀柔远人”“待以宽和”,为他们妥善安排葬礼,其中在京病故的琉球人皆葬于通州张家湾琉球国墓地。 琉球贡使若在京病故,清朝政府照例“给棺木红缎,遣祠祭司官谕祭,兵部应付车马人夫,其应赏等物,仍付同来使臣颁给”[16]8117-8118。此外,清朝皇帝时常赐以谕祭御碑,如康熙皇帝曾赐病逝后葬于张家湾的琉球进贡使正议大夫杨联桂谕祭碑文。 对在华病逝的琉球官生,清朝政府亦规定:“赐银三百两,以百两交礼部官,于近京地方营葬,以二百两付贡使附回其家。”[16]8124这充分体现了清朝政府怀柔远人的政策。

据琉球史料记载,清代琉球进贡使团到达福州后,除正副使、少部分随从及入国子监学习的官生赴京,其余大部分人员在福州从事贸易等活动。入京使团途经浙江、江苏、山东、河北诸省,最终到达北京张家湾,由此上京[17]。

琉球使节进贡事务完毕准备离京沿水路南下回福建时,一般会去参拜位于京城东南张家湾利禅庵村的琉球国墓地。 如乾隆二十五年(1760)的琉球官生郑孝德, 他的父亲郑国观曾自费前往福建学习, 因病亡于中国, 埋葬在通州张家湾琉球国墓地。 乾隆十九年(1754)郑孝德曾随紫金大夫蔡宏谟入国请封, 并前往张家湾为父亲扫墓[18]121。

截至目前, 有据可查的张家湾琉球墓共有14 座。 抗日战争结束时, 因当地村民误以为是日本人的墓地, 琉球墓地遭到破坏[19]。 20 世纪50 年代, 由于平整荒地造田, 琉球国墓地被深埋地下。 现在, 这里除了一块残缺的王大业的墓碑, 只留下墓园遗址。 现今, 张家湾琉球国墓地遗址的简介上写着:

琉球国墓地是清朝时期琉球人病故安葬之地。 此墓地一共埋葬了琉球国贡使、 官生、 陈情使、 都通官等14 人, 是全国历史上琉球国墓地中葬者的最高等级。

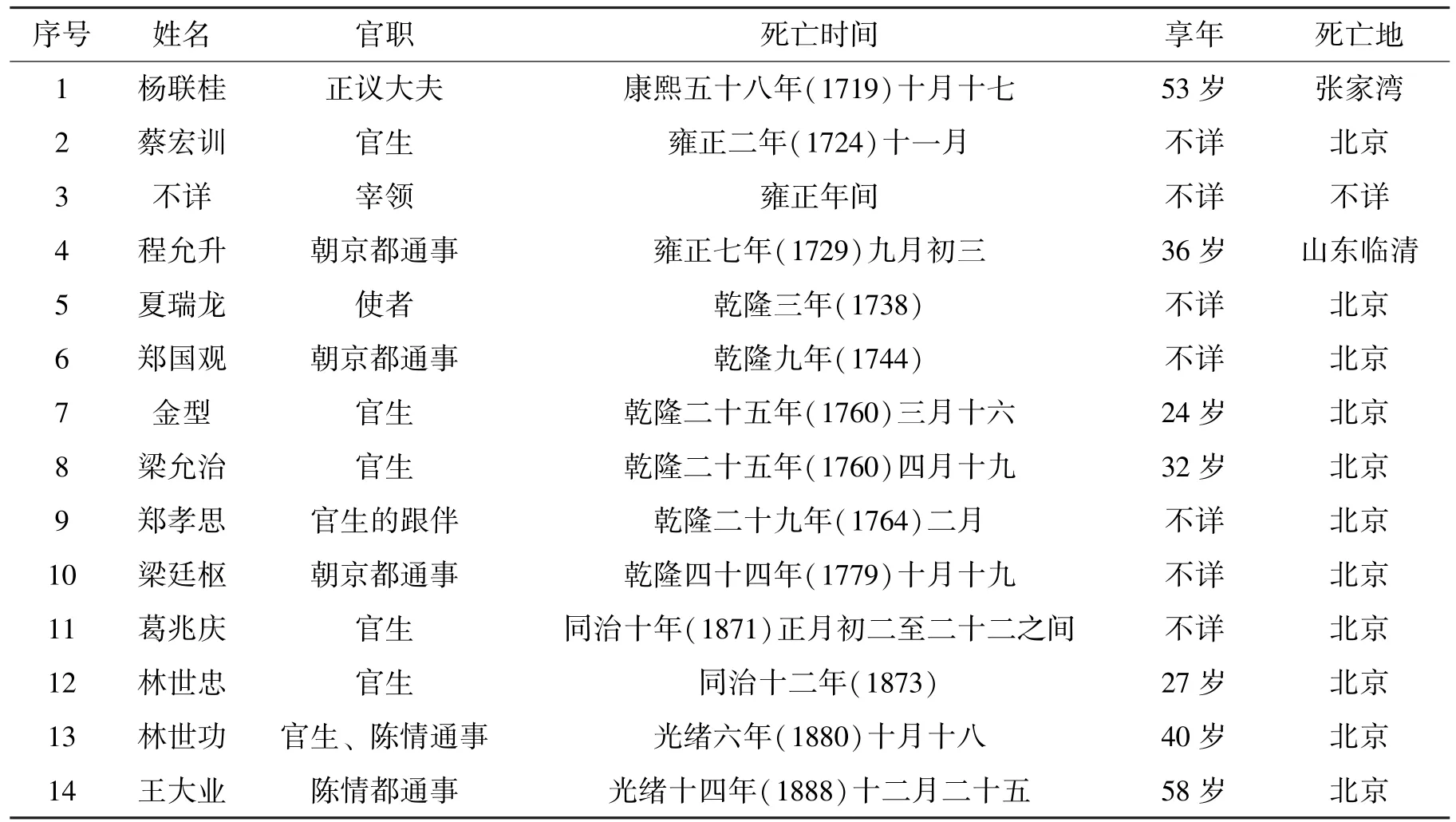

据资料记载, 葬于张家湾的14 位琉球人具体信息见表1[14]146-147。

由表1 可知, 葬于张家湾的琉球人大多在北京地区死亡, 除了朝京都通事程允升。 他是雍正七年(1729)六月赴京, 但于同年九月在山东临清州客死他乡, 后葬于张家湾琉球人墓[20]561。

表1 张家湾的琉球人墓

葬于通州张家湾琉球国墓地的官生有6 名,官生的跟伴1 名, 其余7 名都是琉球国的官员。其中首葬者是康熙五十八(1719)年作为附贡使来华的正议大夫杨联桂, 末葬者是琉球爱国志士王大业。 关于陈情都通事王大业葬于张家湾一事, 史书并没有记载, 1996 年文物爱好者发现王大业墓碑, 弥补了清代史书、 琉球家谱的缺失[21]。 据史籍记载, 当时他们的墓地与我国北方的馒头墓相似, 墓的前方树立墓碑, 墓碑后则是半月状的土堆坟墓, 这与当时琉球流行的龟甲墓不同。

二、 雍正年间官生蔡宏训

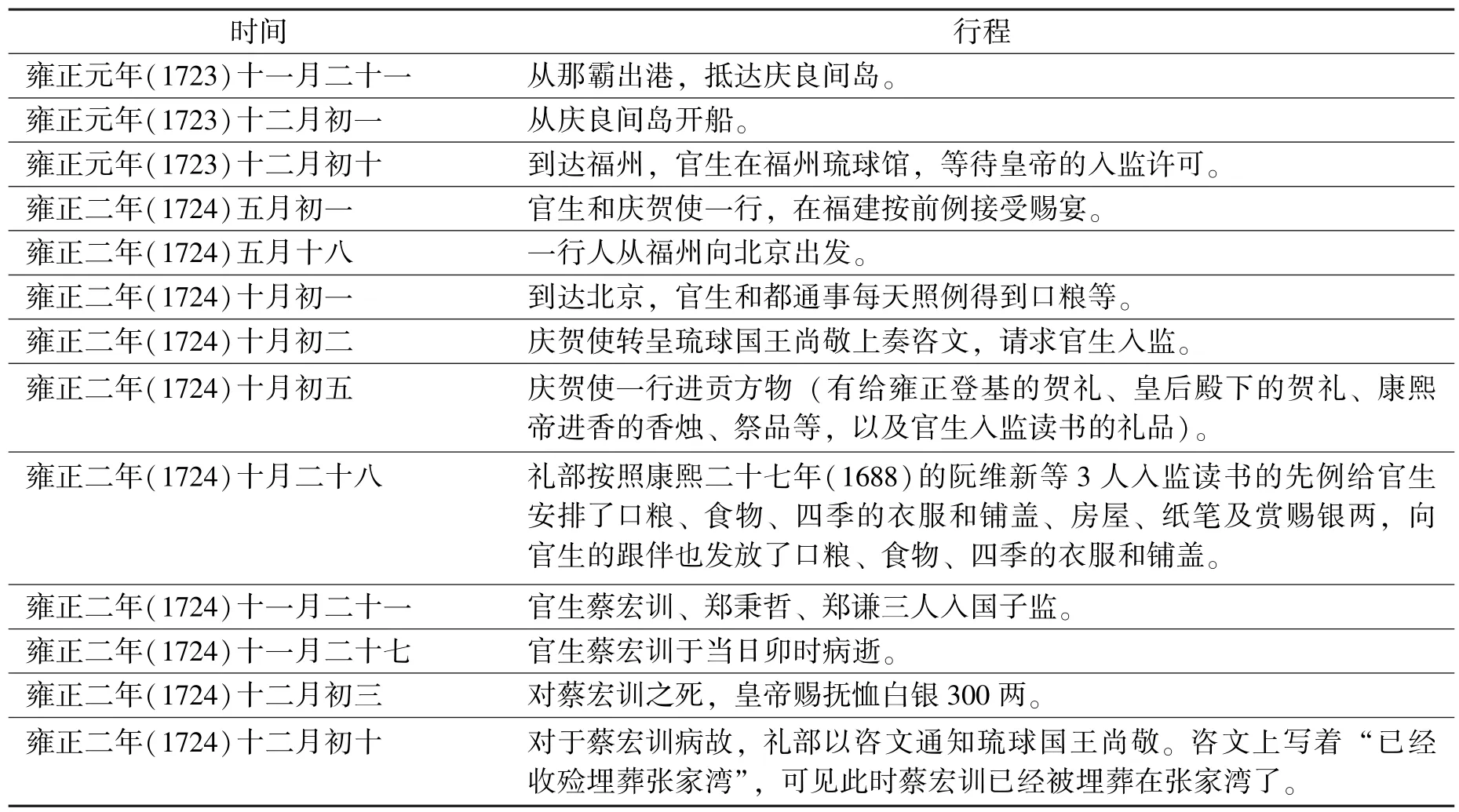

葬于通州张家湾琉球国墓地的第一位官生是蔡宏训。 蔡宏训是清代琉球第一批官生蔡文溥的弟弟蔡文汉的次子。 雍正元年(1723)十月二十二, 国王尚敬任命蔡宏训、 郑秉哲、 郑谦3 人为官生[20]619, 与雍正帝即位的庆贺使王舅翁国柱等一同出使清朝。 琉球王府于雍正元年(1723)十月向翁国柱等颁发了礼字第2 号半印勘合执照, 向官生颁发了礼字第3 号半印勘合执照。 但蔡宏训入学国子监数日后, 不幸因病去世[22]。

官生蔡宏训出使行程见表2[23]。

表2 蔡宏训出使行程表

官生蔡宏训自琉球出发到进入国子监用了整整一年的时间, 在入监7 天后却不幸病故。 在蔡宏训病故后, 清朝礼部发文户部、 工部, 要求户部、 工部为其准备上好棺木一口、 围棺红绸一匹、 抬夫杠绳等物品, 送到张家湾利禅庵茔地埋葬。 雍正皇帝特赐蔡宏训白银三百两, 其中一百两修坟, 另外二百两则委托在北京的庆贺使翁国柱等人带回琉球交给蔡宏训的母亲, 作为家庭赡养扶助费[14]121。

三、 乾隆年间官生金型、梁允治以及跟伴郑孝思

乾隆十六年(1751), 琉球国王尚敬去世,世子尚穆即位。 为了册封尚穆为琉球国王, 翰林院侍讲全魁和编修周煌于乾隆二十年(1755)五月初七被任命为正、 副册封使, 他们于乾隆二十一年(1756)七月初八到达琉球, 并于八月二十一举行尚穆的册封典礼[24]92。 八月二十六, 在举行望舟宴时, 琉球国王尚穆来到天使馆与册封使会面, 并提出派遣官生的请愿[24]209。 乾隆二十三年(1758)正月初一, 乾隆皇帝同意了琉球国王尚敬的请求[25]。 同年五月十四, 梁允治、 郑孝德、 蔡世昌和金型被正式任命为官生, 郑孝思则被任命为官生郑孝德的跟伴。

官生金型资质出色, 热爱读书, 他在北京国子监学习时年仅19 岁。 他的祖先金瑛于明初移居琉球。 金型在抵达福建后购买了大量经书, 不分昼夜地阅读, 废寝忘食, 最终积劳成疾。 官生梁允治入学北京国子监时29 岁, 他的祖父梁得宗曾任正议大夫, 父亲梁锡光曾任都通事。 梁允治家中藏书颇多, 他也从小好学, 并且 “日夜披吟, 忘寢食”, 在乾隆二十二年(1757)的官生选拔考试中名列第一[18]122。 官生的跟伴郑孝思在琉球本也颇有才名, 但因官生名额有限, 他只好作为兄长郑孝德的跟伴一同来到北京学习。 金型、 梁允治和郑孝思出使行程见表3[20]61。

表3 金型、 梁允治和郑孝思出使行程表

乾隆二十四年(1759)梁允治和金型以及其他两名官生随贡使前往中国, 于该年十一月抵达北京。 乾隆二十五年(1760)正月, 国子监官员观保、 全魁等选择潘相为教习, 为四名官生“朝夕讲解教习文艺”; 又派博士张凤书、 助教林人櫆协助管理琉球官生事务[18]105。 二月, 四名官生在潘相、 张凤书、 林人櫆等人的带领下,拜谒国子监左邻的孔庙后, 参观后殿、 文公祠,再入讲堂行拜师之礼。 最后入住琉球学馆, 正式入学国子监[14]159。

然而不幸的是, 入学不久, 金型与梁允治相继于三月和四月病逝[18]122。 潘相在 《琉球入学见闻录》 “师生” 篇中回忆起与两人的短暂相处时间: “梁允治……初入谒, 即雍容有仪。 执经书, 孜孜请问, 日五、 七次不休。 一句一字, 必求其至是。 字义偏旁、 声音清浊, 不毫放过。 诗文亦可观。” “金型……咨太医院发数医诊治,不效; 泣曰: ‘生甫入学, 遽若效! 无以报天朝及我王之德, 贻老母忧; 不忠、 不孝’ 语已,復泣, 不及他; 遂卒。”[18]122两人仅留下入学献给潘相的见面诗两首, 其中难掩来华学习之喜悦与报家报国之期望:

《入学呈经峰师》 (梁允治)[26]203-024

奇文诏许共窥探, 万里从游意兴酣。

海外長瞻星聚北, 帷前真喜派分南。

藏书有库常兼四, 淑世余肱已折三。

遥听同门原济济, 春风春雨楚山岚。

《入学呈经峰师》 (金型)[26]205-206

丝纶特降海门东, 王命从游国学中。

圣域乘時霑化雨, 贤关到处坐春风。

鲸钟远响开屯否, 石鼓奇文发困蒙。

独愧浅才多未达, 不知何日奏微功。

两人病逝后, 清政府按照之前官生蔡宏训的旧例, 将两人安葬于张家湾琉球国墓地。 乾隆皇帝也 “赐白银三百两, 共计六百两。 内留各一百两, 官修营葬, 以各二百两, 共有四百两, 以咨寄赐各家”[27], 体现了清朝政府对琉球官生的体恤与关怀。

由于乾隆九年(1744)埋葬于北京通州张家湾的琉球朝京都通事郑国观 (官生郑孝德的父亲) 是金型的岳父, 在琉球官生的恳请下, 乾隆皇帝同意将金型墓移至郑国观墓地旁。 金型的墓碑上刻有 “琉球国入监官生具志坚里之子讳型金公墓” 的字样。 潘相作为琉球官生的直接负责人, 为弟子金型主持葬礼时曾说: “乾隆二十有五年, 岁在庚辰, 季夏月朔二日甲戌。 通家友生琉球官学教习, 湖南安乡潘相, 谨以香帛、牲醴之仪, 致祭于琉球国入监官生梁君永安、 金君友圣二位高第之柩前……”[20]64-65因此金型和梁允治应该是在乾隆二十五年(1760)六月初三被同时下葬于通州张家湾的利禅庵。 下葬这日,国子监及礼部派遣了官员为他们送葬[20]64-65。

潘相曾写诗悼念两位弟子, 对两位弟子的不幸离世感到惋惜和哀伤:[28]

咄咄两官生, 久米名家子。

生长海天南, 相隔万余里。

北学入成均, 见我咍咍喜。

如何两月余, 相继而至此。

金生积瘵痨, 初见愁难恃。

梁生敏且强, 勇欲追前美。

堆架洛闽书, 鞭辟惟近里。

手著已等身, 质问忘移晷。

暇日多清吟, 慨慷摩盛轨。

更老顾之欢, 叮咛细磨砥。

岂意命俱乖, 一病长不起。

天子恤远人, 后先赐恩旨。

葬之利禅庵, 厥茔亦修理。

锡之养母金, 高堂供滫瀡。

两生素心人, 存没总相倚。

九泉更奚尤, 得兹亦幸矣。

嗟余何所缘, 挟册来槐市。

骑驴六七年, 有如萍泛水。

值生四人来, 遴师慎择使。

相逢喜盍簪, 意气谐商徵。

谁知欢聚场, 忽成忧患垒。

人生天地间, 合离各有以。

况与异国人, 结契宁漫尔。

先笑后号咷, 毋乃太遄驶。

独坐不能眠, 侧听魂在几。

叹息遂成诗, 感念何时止。

从这首诗歌中不难看出教习潘相和两位琉球官生的真切情谊。

郑孝思虽然是官生郑孝德的跟伴, 但与官生一起勤奋学习, 除了照顾哥哥郑孝德, 同时也在国子监学习儒学。 跟伴不能像官生一样上课, 但郑孝思认真学习的态度得到国子监先生潘相的肯定, 潘相因此允许他私下向自己求学[18]178。

关于郑孝思的记载并不多, 主要集中于潘相的 《琉球入学见闻录》 中的 《中山郑绍言太学课艺序》。 潘相在 《中山郑绍言太学课艺序》 中说: 郑孝思与其兄不同, 他爱好文学。 他请求潘相指导他学习儒家经典之外, 也请求潘相教他如何写作文章, 潘相教了郑孝思诸多方法。 虽然他的才能不如郑孝德, 但比他的兄长更加努力好学, 甚至到了 “笃信 《五子书》 若性命、 肌肤不可离” 的程度。 三年过后, 潘相对其评价“论, 笃实而雄畅; 表, 流丽以端庄; 尤长于碑记, 奇掘之概, 每得古人三味”[18]179。 郑孝思结业回国之时, 与郑孝德、 蔡世昌已经是 “伯仲之间矣”, 连潘相也惊叹于郑孝思的变化。

乾隆二十八年(1763)十二月, 乾隆皇帝下达了官生的归国许可后, 郑孝思和其他官生、 跟伴一同转移至北京会同四译馆, 等待前往福州。但乾隆二十九年(1764)二月, 郑孝思在北京会同四译馆不幸病故。 郑孝思病故后, 与官生金型、 梁允治一同葬于通州张家湾的琉球国墓地。

四、 同治年间官生葛兆庆、林世忠和林世功

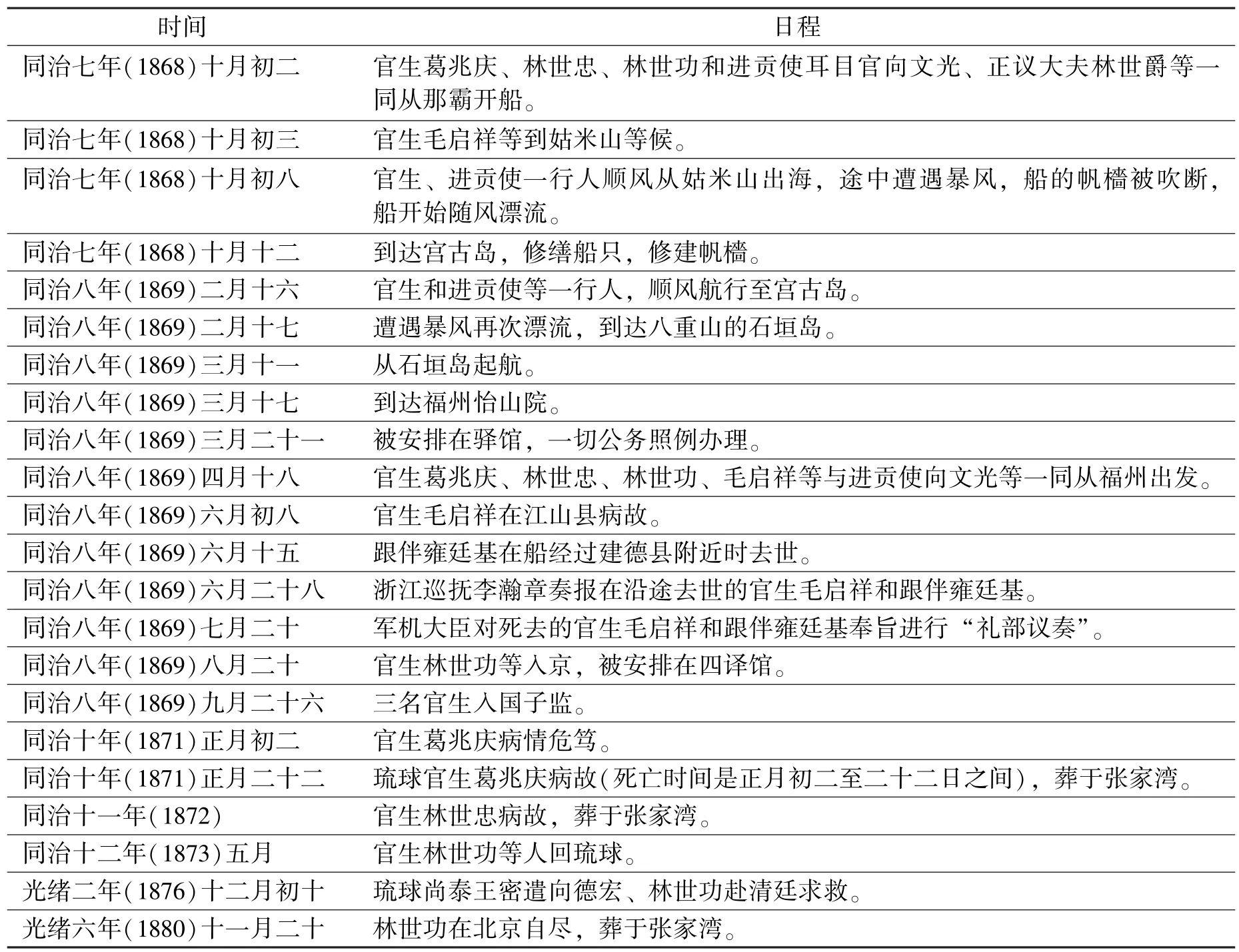

同治五年(1866)六月二十一, 册封使正使赵新和副使于光甲来到琉球, 他们于八月二十七册封世子尚泰为琉球国王。 同年十一月举行望舟宴会时,国王尚泰请求册封使赵新、 于光甲代奏陪臣子弟葛兆庆、 毛启祥、 林世忠和林世功4 人入国子监读书。 第二年四月, 同治皇帝下了准其入监读书的批文。 葛兆庆、 林世忠和林世功出使行程见表4[20]869。

表4 葛兆庆、 林世忠和林世功出使行程表

此行的4 名官生, 3 人在归国前就已病故,其中官生毛启祥于赴监途中病故, 并未入学, 他的灵柩由琉球进贡使护送回国。 同治十年(1871)二月, “琉球入监官生葛兆庆病故, 营葬张家湾, 赐恤金如例”[29]。 葛兆庆病亡后, 官生只剩林氏兄弟二人。 林世功、 林世忠两人出生在琉球久米村的林氏新垣家, 为闽人三十六姓林胤芾八世孙。 他们的国子监教习是徐榦, 徐榦与上任琉球教习孙衣言一样, 奉行诗文教育。 林世功、 林世忠兄成绩显著, 入监次年, 教习徐榦为他们二人辑评 《琉球诗课》 《琉球诗录》 各2卷, 收录汉诗 147 首。 在 《琉球诗录》 中, 孙衣言评价林世功 “好文而勤学皆可尚也”, 称赞他的诗歌 “驯雅可诵”[30]。 在 《琉球诗课》 中,孙衣言评价林氏兄弟二人的诗歌 “详雅有中朝馆阁气象”[31]86-87。

不幸的是, 同治十一年(1872), 林世忠在归国前病故。 关于林世忠的墓地, 琉球国王尚泰在同治十三年(1874)八月初四提交给同治皇帝的谢恩文中有所提及, 林世忠也同样葬在张家湾。 林世忠一生作品颇多, 此处列举其佳作一首。

《鹭鸶别业在芦花》[31]129-130

鹭结前汀业, 芦摇夹岸花。

居然成别墅, 随在是生涯。

旧梦云为壁, 行窝水作家。

仙游翔岛屿, 人境隔蒹葭。

风雨萍踪稳, 烟波絮影斜。

渔村分片席, 鸥国拓平沙。

辟地洲三面, 呼邻路几叉,

鹓班常共肃, 太液拜恩嘉。

教习徐榦评价这首诗 “新颖绝伦”[31]130。

唯一顺利回国的官生林世功于同治十二年(1873)五月返回琉球。 林世功归国后, 历任久米村诗文官话经书师匠、 文组主取等职位, 光绪元年(1875)成为世子尚典的讲师[32]。

明治维新后, 日本实力逐渐增强, 走上了侵略周边国家和地区的道路。 同治十一年(1872)琉球国使臣抵达东京拜见日本天皇, 日本突然宣布册封琉球国王为藩王。 光绪元年(1875)七月初十日本政府下令禁止琉球国 “向中国朝贡、派遣使节或清帝即位时派遣庆贺使, 今后藩王更替时, 禁止接受中国册封”[33], 并要求琉球 “奉行明治年号”。 在国家危亡之际, 琉球国王尚泰于光绪二年十二月初十秘密派遣向德宏、 林世功等人前往北京, 请求清政府的援助。 光绪五年(1879)四月初四, 日本强制改琉球为冲绳县,琉球国灭亡。 光绪六年(1880)十一月二十, 林世功为了抗议日本吞并琉球, 以死请求清政府出兵。

林世功死前留下两首绝命诗: “古来忠孝几人全, 忧国思家已五年。 一死犹期存社稷, 髙堂专赖弟兄贤。” “廿年定省半违亲, 自认乾坤一罪人。 老泪忆儿双白发, 又闻噩耗更伤神。”[34]

林世功以死抗议日本吞并琉球, 他的爱国精神令世人敬佩。 他死后, 慈禧太后认为他是琉球国王室的忠臣, 赐予白银二百两, 将他厚葬于通州张家湾琉球国墓地。

五、 结语

北京通州张家湾琉球国墓地如今已荒芜, 长满青草。 张家湾琉球国墓地虽然仅存墓园遗址和琉球国陈情都通事王大业一块墓碑, 但历史的痕迹是无法抹除的。 琉球官生求知若渴、 不远千里来到中国, 他们在北京国子监与教习建立了深厚的友谊, 归国后也为琉球社会做出了很大的贡献, 在琉球危难之时, 他们更是全力以赴, 不惜牺牲自己的生命。 从另一方面来看, 琉球官生在中国时得到北京国子监教习的用心培养和清政府对他们的优待, 对不幸在北京去世的官生, 清政府也予以厚葬。 如今, 每年的清明时节, 都有来自日本冲绳的留学生来此地祭拜, 追忆过往琉球王国的时光[14]111。 北京通州张家湾琉球国墓地是琉球人向慕中华文化以及清代中琉友好关系的历史见证。