沙吕莫管的降生与没落

万木榕

摘要:沙吕莫管(Chalumeau)作为现代单簧管的前身,它的诞生与发展相较于现代乐器而言似乎是昙花一现,究其多方面原因包括乐器制作的发展、基本音域的限制、规格的狭小性等,在现代单簧管管体的制作精进后,沙吕莫管逐渐淡出舞台。但这些都并不能否认沙吕莫管存在的必要性,它为单簧管迈向复杂化、精细化做出了重要贡献。

关键词:沙吕莫管 早期单簧管 历史性乐器

一、引言

曾一度被笃定地认为是单簧管前身的沙吕莫管,在现在对历史性乐器的详谈中开始被当作独立的分支分离出去,二者既杂糅于一体又有着清晰的界限。1730年左右,约翰·克里斯托夫·登纳(Johann Christoph Denner)为单簧管的诞生迈进了重要的一步,他对沙吕莫管进行了一些改进,包括管体上成对的按键,使得在巴洛克时期单簧管以两种形态存在着——普遍使用的单簧管与沙吕莫管。

通用单簧管的精髓在于其高音,而近亲沙吕莫管的基本音域被限制在它的十二分之一,承载了低音的发声功能,由此我们可以合理推测,由于音域的限制,沙吕莫管无法完成一些曲目(双键沙吕莫管的高音仅达到f1),由此高音键的诞生就成了单簧管与沙吕莫管的清晰界限。

二、追寻沙吕莫管的起源

亚当·卡斯(Adam Carse)于1939年编写的《管乐器通论》一书中有一段著名的(如果当时是准确的话)关于沙吕莫管的描述,他将其称之为一件管乐器。研究者们将其与18世纪早期所流行的竖笛进行对比(沙吕莫管的外形轮廓与竖笛相近),事实上,只要用一个单簧管笛头来替换竖笛的发音机制,就可以“创造”一个无键沙吕莫管。因此,在某种程度上,竖笛也可以被看作是沙吕莫管的“远亲”。考虑到沙吕莫管与单簧管的作用,似乎可以认为二者都是竖笛的“后代”,因为巴洛克时期的双簧管、横笛、竖笛和巴松都被后来的双簧管、横笛、单簧管和巴松所取代,有人甚至认为单簧管的发展应该对竖笛的消亡负最终责任。

1.法国血统

使用沙吕莫管的最早证据是在一个匿名的收藏中发现的,上面标注“汉诺威1690”,并被授予了一个法语名称,乐谱上写着两只沙吕莫管“ou petit haubois”。这似乎足够证明其具有法国血统。

学者们达成的共识是竖笛与沙吕莫管有着千丝万缕的联系,但之所以没有将竖笛武断地看作与沙吕莫管有着直接关联则在于沙吕莫管的法国血统,法语中为“chalumeau”,有吹管乐器之意。在17世纪晚期,法国制造商霍特泰尔家族(Hotteterre)的主要承包对象为小型室内乐使用乐器,例如竖笛、长笛、双簧管与低音提琴等,同样包括了沙吕莫管,并且他们首先以该名称制造了沙吕莫管。1696年,登纳与木管乐器制造商约翰·谢尔(Johann Schell)请求纽伦堡市议会认可他们手工艺大师的称号,并允许他们出售“…法国乐器…约在12年前(即1684年)在法国发明的”。文件中仅提到了竖笛与双簧管,但是沙吕莫管很可能是这些新乐器中的一种,因为它出现在17世纪的一份发票清单中。他们的申请得到了批准,显然是对这些新型乐器的认可。由此,沙吕莫管在法国崭露头角,使得研究者有理由相信,沙吕莫管的诞生与盛行皆在法国。

最后一个更为“遥远”的证据是,从17世纪晚期开始,德国贵族就驱使自己模仿他们同代的法国人,采用他们的语言、衣服、食物、家具、舞蹈和音乐。因此,沙吕莫管和其他几种起源于法国的乐器的使用反映了当代德国社会的这种倾向。

2.德国血统

另一种关于沙吕莫管起源的解释源于德语,“klingt von ferne einer Trompete ziemlich ahnlich”(‘从远处发出的像小号的声音)。这或许解释了沙吕莫管名称的起源(并非是乐器起源)——一种音色近似号角的、具有铜质感的乐器。而更确切的证据在于一份1687年的赫伯特·海德(Herbert Heyde)曾引用过的乐器清单,这份由隆希尔德-萨克森公爵(Romhild-Sachsen)从纽伦堡购置的巴塞特乐器中,赫然有着登纳的印章。

3.其他来源及内涵

除了对沙吕莫管的“起源地”进行探究外,埃德加·亨特(Edgar Hunt)在其文章《對沙吕莫管的了解》中称沙吕莫管是一种“民间的、可以用于艺术音乐的乐器”,并引用了“沙吕莫”这个词的含义:①一种带有单簧或双簧的民间乐器;②一种风笛;③一种乐器——可能是民间音乐——有7个孔,音域从f1到a1;④登纳的改进扩大了高音音域。这也同样能够说明沙吕莫管的地方性与部分结构特点。

三、沙吕莫管的运用

针对沙吕莫管及其音乐,从其保留曲目为开端,作品类型涉及歌剧、清唱剧、康塔塔、咏叹调、管弦乐、室内乐等,指出其大多是用作伴奏。重要且多产的沙吕莫管作曲家包括克里斯托夫·格劳普纳(Christoph Graupner,1683~1760)、泰勒曼、亨德尔等。首先出现沙吕莫管的是约翰·约瑟夫·福克斯(Francesco Bartolomeo Conti,1681~1732)的歌剧及清唱剧,在他的作品中,沙吕莫管作为双簧管的替代品,在田园诗或爱情场景中成对出现,与长笛、竖笛共奏;而在弗朗切斯科·巴尔托罗梅奥·孔蒂(Francesco Bartolomeo Conti,1681~1732)和弗朗兹·安东·霍夫迈斯特(Franz Anton Hoffmeister,1754~1812)的作品中,沙吕莫管主要承担了配乐的功能;后来,它更具体地出现在泰勒曼的《蟋蟀交响曲》(Grillen-Symphonie)与格奥尔格·弗里德里希·亨德尔(George Friedrich Handel,1685~1759)的歌剧《里卡尔多一世》(Riccardo Primo)当中。

这足以证明1706年至1770年是维也纳沙吕莫管的历史。一些更典型的例子如大提琴家孔蒂在其歌剧和康塔塔中都使用了沙吕莫管,在其歌剧《堂吉诃德》(Don Chisciotte,1719)将其引入,但那时沙吕莫管的功用仅是作为小号的替代品,用以伴奏,音色也更为尖锐。可以明显看出音乐作品中的沙吕莫管基本承担了低音伴奏乐器的功能,且使用数量不大,使用次数也并不频繁,这足以预示了后期它的衰落。

2.格劳普纳与单簧管

格劳普纳作为最多产的沙吕莫管作曲家一直受到广泛关注。他将四种规格的沙吕莫管分类为高音、中音、次中音和低音。同样作为久负盛名的达姆施塔特宮廷康塔塔作曲家,他的创作通常包括一个开始的合唱乐章,两个或三个咏叹调或二重唱,穿插着宣叙调,以及最后设有赞美诗。在他的大型器乐作品中沙吕莫管通常作为咏叹调的伴奏出现,如在二重唱“上帝的安慰并非遥不可及”(Gotte Trost ist niemals ferne)中基于文本中情感表达的强烈影响,先后出现成对的长笛、圆号作为主旋律,沙吕莫管则承担了咏叹调部分。

格劳普纳的11套组曲可以根据乐器分为3类:无伴奏沙吕莫管作品、为沙吕莫管与弦乐器而作的作品、沙吕莫管与手风琴作品。每套组曲包括一首法国序曲和4~6支舞曲,通常配有“La Speranza”“Bergerie”“Rejo Uissance”“L'Affanno”和“Contentamento”等标题。他认为沙吕莫管有着微妙的音调,而并不是许多当代理论家所描述的沙哑的音调。所以他并不完全视沙吕莫管为伴奏乐器,而创作了例如“为3支沙吕莫管而作的序曲,GWV443”,作为独奏乐器的沙吕莫管分别支撑一部分,旋律织体清澈透明,分为7个部分,每一部分简洁短小,音乐基调清新明快。

整个开头部分都以升d小调为主调,4/4拍,3只沙吕莫管各自独揽一部分旋律,乐句方整,基本以3小节为一句;直到第21小节,转到3/4拍,音符更加密集且时值缩短;到第69小节又转回4/4拍,3支沙吕莫管平等地以变形的切分音符进行跳跃,使得整个第一部分结束于明朗之中。

另一个较为特殊的点是,沙吕莫管作为簧片类发声的乐器,连线更容易发音,但格劳普纳的这部作品几乎通篇采用轻吐音,这也在一方面证明了沙吕莫管作为独奏乐器的潜力。

直到1768年,达姆施塔特的乐器中还有3件沙吕莫管,因为它们被列入了当时路德维西八世去世时编制的一份清单中,格劳普纳可能在17岁左右就遇到了沙吕莫管。他作为在赫赫有名的巴赫与亨德尔那一代作曲家中鲜少使用沙吕莫管的作曲家,其历史地位实际上被大大低估了。

四、沙吕莫管的湮没

随着18世纪单簧管制造业的蓬勃发展,五键单簧管的应运而生,使得沙吕莫管作为一种独立乐器显得似乎有些多余。笔者认为其淹没原因包括以下几点:

1.技术难度需求的增加所带来的狭窄音域

沙吕莫管都是将簧片固定在笛头上,使得空气在簧片根部和笛头边缘之间有流动的空气才得以发声,这一点与单簧管无异,所以视野将聚焦于音域方面。对于木管乐器而言,高音音域必须是稳定的,以适应音乐的色彩变化。沙吕莫管的上方音域中的高音稀缺,加之沙吕莫管本身按键较少(F大调沙吕莫管仅有7个音孔),导致了实现交叉指法较为困难,所以这种乐器并不适用于单簧管发出的十二度的一般性挑战。

作为最具典型的沙吕莫管作曲家格劳普纳,亨特所提到的其创作的组曲声部范围分别从c1到f2,f到降b以及c到f1(后两种在低音谱号中写低一个八度)。仅3个音域导致了沙吕莫管在维也纳只存在至1772年。

2.现代单簧管管体及音键的精进

随着巴黎音乐学院的建立,以及里昂的单簧管制造商西米奥特(Simiot)等人的缘故,单簧管管体及音键发生了变化,例如,在欧洲大陆,降B调单簧管和A调单簧管中开始使用可替代的二节;音键的数量急剧增加;为了使音色更加浑厚,一些制造商开始使用更厚的木材制作喇叭口等,这些都使得演奏更加便捷,这间接加速了沙吕莫管的消亡。

沙吕莫管渐渐退出舞台,意味着勃姆体系单簧管机械化程度的提高,与此同时人们开始认识到拥有多音键乐器所带来的演奏缺陷,隐藏的观点是对现代的演奏而言,人们或许会暗喜这样的演奏缺陷增加的“便利性”,抵消了一些跳指所带来的演奏弊端,但事实上真的如此吗?对早期音乐而言这或许是灾难,那些传统的、沿袭下来的演奏模式正在褪色并消失,取而代之的是立异且“便捷”的音乐。但如果我们跳出这个矛盾点,思考如勃拉姆斯所言的那样“一切手法和目的仅仅是为了使音乐漂亮”,是为了映现出音乐的多重可能性,那么这个问题似乎就不太有什么意义了。

3.制造业的蓬勃发展

多类型单簧管的问世意味着单簧管制造业的蓬勃发展,以1760年成立的英国博浩乐器制作公司(Boosey & Company)为例,该公司从1850年开始涉足制造木管及铜管乐器。

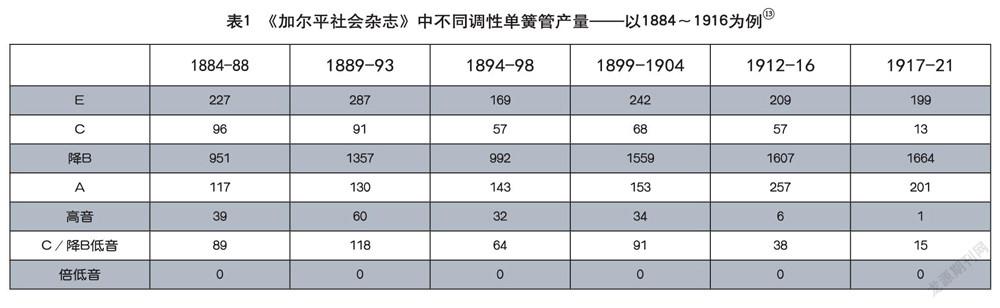

根据博浩公司1879至1916年管乐器制造数量得知,产量最高的为单簧管,且从世纪之交开始(除第一次世界大战期间)单簧管的产量一直保持在2000多件的水平。而产量最多的是现代最常使用的A和降B单簧管,占71%。而与沙吕莫管最为接近的,用以伴奏的倍低音单簧管的产量为0。这直接说明了单簧管制造业的发展促进了现代单簧管数量的激增,而作为历史性的沙吕莫管似乎“无人问津”,这同样导致了沙吕莫管的没落。约翰·索勒姆(John Solum)指出,最好的原始乐器可能比最好的现代复制品拥有更好的音色,但其区别程度并不像一般新旧弦乐器那样大。一个更大的审美危险是,相对于快速增长的单簧管演奏者数量而言,历史性单簧管被复制的相对较少,这意味着一种原本不存在的标准化程度。

五、结语

丹尼尔·斯库巴(Daniel Schubart,1739-1791)在《美学思想》一书中提出了一个实质性的主张。即沙吕莫管具有一种有趣的、独特的和无限愉快的音色,以至于如果这种乐器过时了,整个音乐届将蒙受巨大的损失。复兴这种历史性乐器在一定程度上也将推进现代单簧管演奏历程。

注释:

Colin Lawson. The Early Clarinet A Practice Guide. Cambridge University Press, 2000. Page5.

Karp, Cary. The Early History of the Clarinet and Chalumeau. Early Music. 1986 , Page545–551.

同上

Rice, Albert R., and Colin Lawson. “The Clarinet and Chalumeau Revisited.” Early Music. 1986 , Page552–555.

同上。

同上。

Karp, Cary. The Early History of the Clarinet and Chalumeau. Early Music. 1986 , Page545–551.

Van Der Meer, J. H. “The Chalumeau Problem.” The Galpin Society Journal, vol.15, 1962. Page89–91.

Colin Lawson. “Graupner and the Chalumeau”. Early Music vol.11, no.2, Oxford University Press, 1983.Page209–216.

同上。

同上。

Van Der Meer, J. H. “The Chalumeau Problem.” The Galpin Society Journal, vol.15, 1962. Page89–91.

White, Kelly J., and Arnold Myers. “Woodwind Instruments of Boosey & Company.” The Galpin Society Journal, vol.57, 2004. Page62–214.

參考文献:

[1] Hunt, Edgar. “Some Light on the Chalumeau.” The Galpin Society Journal, vol. 14, Galpin Society, 1961.

[2] Van Der Meer, J. H. “The Chalumeau Problem.” The Galpin Society Journal, vol.15, 1962.

[3] Lawson, Colin. “The Early Chalumeau Duets.” The Galpin Society Journal, vol. 27, Galpin Society, 1974.

[4] Lawson, Colin. “The Chalumeau: Independent Voice or Poor Relation?” Early Music, vol. 7, no. 3, Oxford University Press, 1979.

[5] Talbot, Michael. “Vivaldi E Lo Chalumeau.” Rivista Italiana Di Musicologia,vol. 15, no. 1/2, 1980.

[6] Lawson, Colin. “Telemann and the Chalumeau.” Early Music, vol. 9, no.3, Oxford University Press, 1981.

[7] Colin Lawson. “Graupner and the Chalumeau”. Early Music vol.11, no.2, Oxford University Press, 1983.

[8] Karp, Cary. The Early History of the Clarinet and Chalumeau. Early Music. 1986

[9] Rice, Albert R., and Colin Lawson. “The Clarinet and Chalumeau Revisited.”Early Music. 1986.

[10] Colin Lawson. The Early Clarinet A Practice Guide. Cambridge University Press, 2000.

[11] White, Kelly J., and Arnold Myers. “Woodwind Instruments of Boosey&Company.” The Galpin Society Journal, vol.57, 2004.