基于长度贝叶斯生物量估算法的北部湾带鱼资源评估

张曼,王雪辉,王淼娣,杜飞雁,孙典荣,王亮根,王跃中,许柳雄,邱永松

( 1. 上海海洋大学 海洋科学学院,上海 201306;2. 中国水产科学研究院南海水产研究所 广东省渔业生态环境重点实验室/农业农村部外海渔业开发重点实验室,广东 广州 510300)

1 引言

北部湾位于南海西北部(17°00′~21°45′N,105°40′~110°10′E),东接雷州半岛和海南岛,北依广西,西靠越南,是南海一个天然半封闭海湾[1]。北部湾良好的气候环境和得天独厚的地理位置,曾为我国优良的传统渔场[2]。20世纪80年代初,随着捕捞能力的增加,北部湾沿海捕捞强度加大,该海域渔业资源于1990年已被充分利用,目前处于过度利用状态,现存资源密度仅约为最适密度的1/4[3-4]。尽管渔业主管部门出台并实施了渔船“双控”和休渔期等一系列措施,但依然无法遏制北部湾渔业资源衰退的趋势。北部湾渔获物中高营养级种类逐渐被低营养级的种类代替,主要渔业种类种群结构发生变化,呈现渔获物小型化、低龄化、低值化日益加剧的特征[5-8]。带鱼(Trichiurus haumela)是南海主要经济鱼类,也是南海最重要的渔业捕捞对象之一,2006年邻近南海3省区(广东、广西、海南)在南海北部带鱼产量为32.42×104t,占3省区海洋鱼类总产量的11.8%,在南海北部27种经济鱼类渔获量中居首位[9],2019年南海北部带鱼产量为27.7×104t,占3省区海洋鱼类总产量的9.2%[10]。

带鱼是集群于近底层的暖温性鱼类,主要分布于中国、日本、印度尼西亚、菲律宾、印度等国的沿岸海域[11],是我国重要的经济鱼类。我国带鱼可分为黄渤海群、东海群、粤西-北部湾群以及海南省南部群4个类群,其中以黄渤海类群为主要类群[12]。有关中国海域带鱼的研究较多,曹少鹏和刘群[13]通过蒙特卡洛模拟方法研究不确定性对生物参考点F0.1以及Fmax估计的影响,并对东海带鱼渔业资源进行评估;徐兆礼和陈佳杰[14]对东海、黄渤海带鱼的洄游路线进行了研究;20世纪90年代初,王可玲等[15]将我国近海带鱼分为3种,分别为带鱼(T. haumela)、南海带鱼(T. nanhaiensis)和短带鱼(T. brevis),此3种鱼种均在南海北部出现;朱江峰和邱永松[16]运用长度频率估算南海北部湾带鱼的生长和死亡参数;王跃中等[17]研究气候环境因子和捕捞压力对南海北部带鱼渔获量变动的影响等。目前对某一特定时期带鱼的生活史进行的研究较多,而对种群参数和资源状况的变化趋势研究较少。

客观的渔业资源评估是渔业科学管理的前提,是缓解和遏制渔业资源衰退的有效途径。基于长度贝叶斯生物量估计法(Length-Based Bayesian Biomass Estimation Method,LBB)是Froese等[18]提出的一种分析商业渔获量长度频率数据的新方法,该方法除了长度频率数据,无需输入其他渔业参数,可根据频率数据估算鱼类的种群参数(如:渐近肛长(Linf)、最适开捕肛长(Lc_opt)、相对自然死亡率(M/k)和相对捕捞死亡率(F/k)等)和资源状况(相对现存生物量B/B0和最大可持续产量生物量B/Bmsy)等。长度频率数据又是渔业生物学测定中最易获取且误差量较小的数据[19]。因此,LBB可对数据缺乏的渔业资源提供一种新的评估方法。但陈国宝等[20]认为,按体长划分组距是开展鱼类体长频率分布的重要步骤,不同组距重构的长度频率数据在估算种群参数和资源开发状态时有明显差距。Schwambor等[21]也认为,不同组距的长度频率分布会造成评估结果的不确定。因此,为提高评估结果的可靠性,本文根据2006-2016年在北部湾采集的带鱼生物学测定数据,通过不同组距重构长度频率数据,运用LBB估算北部湾带鱼的种群参数和资源状况,提高评估的准确性,以期为该海域带鱼资源的科学管理和持续利用提供数据支撑。

2 材料与方法

2.1 数据

本文所用的带鱼肛长数据来自2006-2016年在北部湾开展的26个航次的渔业资源调查(图1)。调查船为“北渔60011”底拖网渔船,总吨位为242 t、长度为36.8 m、宽为6.8 m、主机功率为441 kW。采样网具为404型底拖网,上纲长度为37.7 m、网目尺寸为20 cm、网囊网目尺寸为3.9 cm、网衣长为60.5 m[22]。采样及样本分析按照《海洋调查规范 第6部分:海洋生物调查》(GB/T 12763.6-2007)[23]进行。26个航次共采集带鱼样本3 432尾,各航次样本数见表1。参照文献[24],将所有样本的肛长中某一肛长的数量占总样本肛长总数8%及以上的肛长定义为优势肛长。

图1 北部湾底拖网采样站位示意图Fig. 1 Sketch map of bottom trawl sampling st ations in the Beibu Gulf

表1 2006-2016年北部湾带鱼肛长组成Table 1 Anal length composition of Trichiurus haumela in the Beibu Gulf from 2006 to 2016

由于2008-2016年数据相对较少,故将这一时段合并为3个阶段(2018-2010年、2011-2013年和2014-2016年),结合2006-2007年对肛长频率分布进行分析并估算北部湾带鱼的初次性成熟肛长。

本文分别按照0.5 cm、1.0 cm、1.5 cm和2.0 cm划分组距,估算不同组距的种群参数,求其平均值,以减少不同肛长组构成的长度频率对估算结果的影响。

2.2 方法

2.2.1 种群参数

本文采用LBB对渔获量长度频率进行分析,在这里只给出基本的公式,详细方法见文献[18]。

在LBB中,假设鱼类的生长遵守von Bertalanffy生长方程[25],即:

“粮食银行”的核心是改变传统的农民储粮、卖粮习惯,从“存粮在家”变为“存粮到库”。中粮贸易辽宁公司还联合大数据公司,通过数据化手段实现“粮食银行”流程节点全流程数字化监控。在“粮食银行”的存单上体现折干量和原始潮粮的数量,清楚标注二者的单价,农民能直观了解粮食产量及价值。通过“粮圈儿”APP实现全流程线上操作,切实帮助农户实现了“零损耗、省运费、线上卖”。

式中,Lt为年龄t时的长度;Linf为渐近肛长;k为接近Linf的速率;t0为零长度的理论年龄。

式中,NL为长度L的鱼类存活数量;Lstart为完全选择的开始长度;NLstart为长度为Lstart的数量,其进入渔具 的个体被全部保留;Z/k是总死亡率(Z)与生长率(k)的比值,其中,

式中,M为自然死亡率;F为捕捞死亡率。

受部分选择影响的渔获量由式(4)中的逻辑函数给出的渔具(此处假设为拖网)对各物种的选择性函数为式中,SL是渔具在长度为L时保留的个体比例;Lc是50%的个体被渔具捕获的首次捕捞长度;α是渔具的陡峭度[26]。

通过拟合,同时估计选择函数的Linf、Lc、α、M/k、F/k等参数:

式中,NLi为长度为i时的个体数量;NLi-1为前一个长度的数量;SLi表示Li长度个体在渔具上保留的个体比例;C为长度为Li的个体易受渔具伤害的个体数量,所有参数如上所述[18]。

最后,下面的公式描述了Linf、Lc、α、M/k、F/k近似种群的框架[27]。首先,已知Linf和M/k的估计Lopt可由式(7)得到[28]:

式中,Lopt为未开发世代种群生物量最大长度。

根据式(7)和给定的捕捞强度(F/M),可得到Lc_opt:

式中,Lc_opt为最佳开捕肛长。

通过Lc_opt的估算值计算最大可持续产量(Maximum Sustainable Yield, MSY)的相对生物量[18]。

单位捕捞努力量指数(CPUE′/R)由式(9)除以捕捞强度F/M得到。由于CPUE与资源开发阶段生物量成正比,则CPUE′/R[27]公式为

如若不进行捕捞,则该种群在开发阶段的相对生物量指数为

LBB估算在R语言中执行,并通过Bayesian Gibbs sample软件JAGS实 施[29],代码(R-code: LBB_33a.R)可从网站http://oceanrep.geomar.de/43 182/下载。

2.2.2 初次性成熟肛长

统计2006-2016年北部湾带鱼雌性个体的性腺发育状况,将性腺按照I~VI期标准划分,规定III期以上为性成熟个体。由最小二乘法拟合逻辑斯蒂模型得到[30]:式中,Pi为每组性成熟个体占组内样本的百分比;a、b为参数,初次性成熟肛长L50%=-a/b。

3 结果

3.1 肛长组成

2006-2016年北部湾带鱼肛长范围为3.2~44.0 cm,均值为20.0 cm,平均肛长呈现减小趋势,优势肛长范围为19.0~19.9 cm。

3.2 肛长频率分布

带鱼肛长频率分布如图2所示。2006-2007年肛长分布较均匀(图2a),2008-2010年、2011-2013年和2014-2016年肛长分布较集中,尤其是在2008-2010年以及2014-2016年(图2b至图2d),结果表明种群结构逐渐趋于简单。

图2 带鱼肛长频率分布Fig. 2 Frequency distribution of anal length of Trichiurus haumela

3.3 初次性成熟肛长

根据带鱼雌性个体性成熟比例,运用逻辑斯蒂模型拟合并估算2006-2016年初次性成熟肛长为28.63 cm(图3)。其中,2006-2007年、2008-2010年、2011-2013年和2014-2016年初次性成熟肛长分别为27.73 cm、27.48 cm、23.80 cm和21.14 cm,带鱼初次性成熟肛长呈现减小趋势。

3.4 种群参数及资源状况

按照0.5 cm、1.0 cm、1.5 cm和2.0 cm 4个组间距,分别将带鱼的长度数据进行频率重构分组,运用LBB分别对北部湾带鱼不同组距的长度频率数据进行拟合,以减少体长组距对评估结果的影响。

由表2可知,1.0 cm组距的种群参数和资源状况估算值与平均值最为接近。

表2 根据LBB估算2006-2016年不同组距带鱼的种群参数及资源状况Table 2 The population parameters and stock status of different groups of Trichiurus haumela estimated by LBB from 2006 to 2016

种群参数Linf、Lc_opt在不同组距中的估算值较接近,估算均值分别为44.4 cm(43.9~44.7 cm)、28.5 cm(27~31 cm);M/k的估算均值为1.32(1.03~1.58),随着组距的增大呈现减小趋势;F/k和F/M的估算均值分别为2.76(1.95~3.45)、2.20(1.26~3.34),随着组距的增大呈现增大趋势,且F/M均大于1,表明带鱼处于过度捕捞的状态。

资源状况指标E和L95th/Linf的估算均值分别为0.67(0.55~0.77)、0.96(0.95~0.99),随着组距的增大而增大;B/B0、Lmean/Lopt、Lc/Lc_opt的估算均值分别为0.16(0.08~0.26)、0.76(0.73~0.78)、0.64(0.61~0.67),随着组距的增大而减小。不同组距的E均大于0.50,B/B0均小于0.50,Lmean/Lopt和Lc/Lc_opt均小于0.9,L95th/Linf均大于0.9,表明北部湾带鱼处于过度开发的状态,出现明显的小型化和资源衰退的现象。

3.5 年际变化

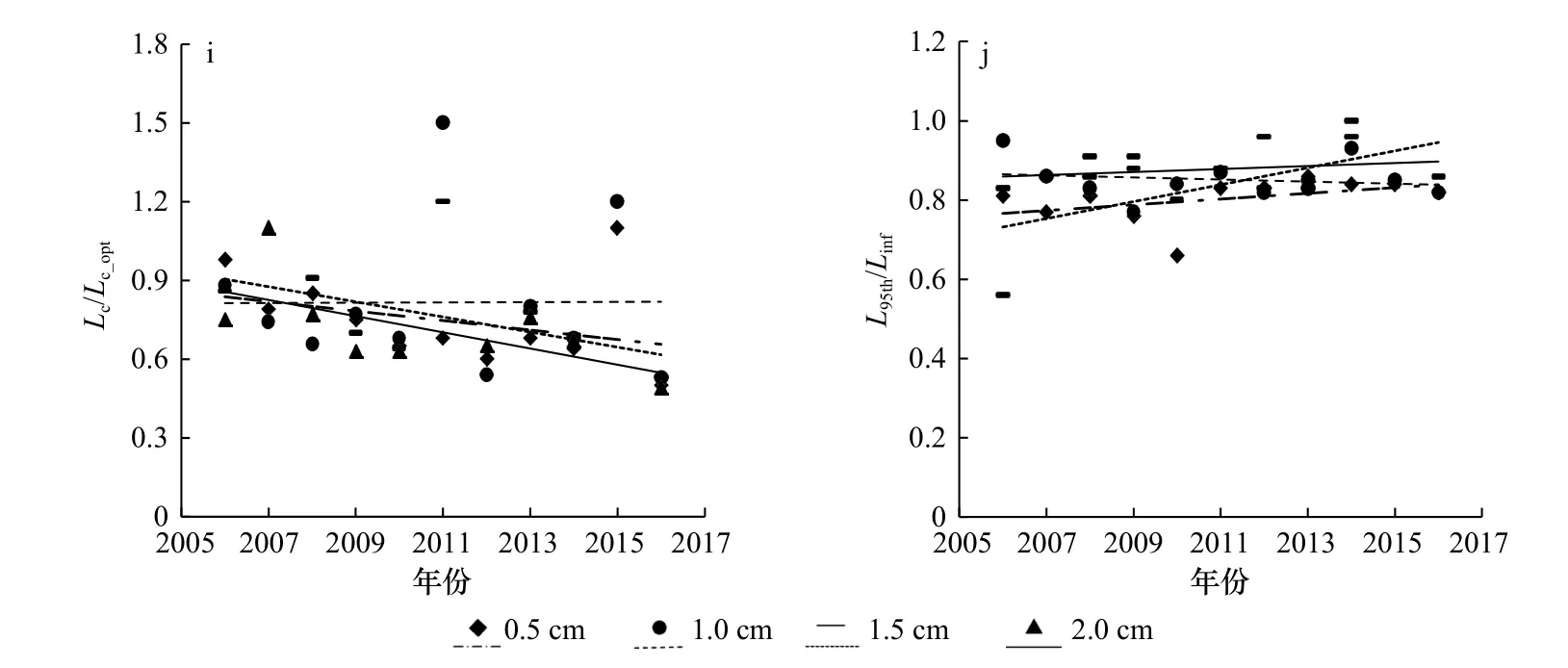

2006-2016年北部湾带鱼年际变化如图4。Linf和Lc_opt整体呈现减小趋势(图4a,图4b);M/k在1.5上下波动(图4c);F/k、F/M(除2.0 cm组距)整体呈现减小趋势(图4d,图4e),B/B0整体呈现增大趋势(图4f),表明带鱼的捕捞强度得到了控制,相对现存生物量得到一定恢复;E、Lmean/Lopt、Lc/Lc_opt整体呈现减小趋势,L95tn/Linf在0.8上下波动趋于平缓(图4g至图4j),表明开发得到控制但仍处于过度开发状态,且带鱼出现小型化现象。其中,B/B0和E各组距值相差较大(图4f,图4g);Lmean/Lopt、Lc/Lc_opt、L95tn/Linf各组距值相差较小(图4h至图4j)。

图4 2006-2016年北部湾带鱼种群参数及资源状况年际变化Fig. 4 Interannual variation of population parameters and stock status of Trichiurus haumela in the Beibu Gulf from 2006 to 2016

4 讨论与分析

4.1 肛长组成

2006-2016年带鱼肛长范围为3.2~44.0 cm,均值为20.0 cm,平均肛长和最小性成熟肛长呈减小趋势(表1,图2),长度频率分布表明带鱼群体结构日趋单一化。可见,北部湾带鱼个体出现小型化、性成熟提前和结构单一的现象。研究表明[31-32],捕捞强度和环境变化是导致渔业资源波动的主要因素,其中捕捞强度的增加导致资源质量下降,而环境变化改变了渔业资源的种群结构[33]。朱江峰和邱永松[16]指出,1990年末南海北部带鱼的渔获物以I龄以下幼鱼为主。本研究表明,以幼鱼占较大比重渔获的现象没有得到有效的遏制,且这种渔获物幼龄化现象在我国近海的其他经济鱼类,如北部湾二长棘鲷(Parargyrops edita)[7]、黄渤海蓝点马鲛(Scomberomorus niphonius)[34]、东海带鱼[35]、福建近海的白姑鱼(Argyrosomus argentatus)、二长棘鲷(Parargyrops edita)和短尾大眼鲷(Priacanthus macracanthus)[36]等中均有出现。

4.2 不同海域带鱼种群参数比较

如表3所示,带鱼渐近肛长在不同海域差异较大,且无明显的规律[36-38],这与不同时期定种的差异有关[15,39]。但是,可明显看出,2014-2015年和本文的带鱼渐近肛长明显小于南海北部的其他年份。此外,不同海域的生境和捕捞强度也是造成带鱼个体大小差异的主要因素[17,40]。Froese等[27]研究表明,M/k的比值在1.0~2.0之间,如果M/k小于1.5则表明该物种自然死亡率相对较低。在1976年、1994年和1990-2007年间,东海区的M/k呈减小趋势,而F/k则增大,表明东海区带鱼在此期间仍然承受较强的捕捞强度。而在南海,M/k则略有增大,而F/k减小,表明南海的捕捞强度得到有效控制。从生物学角度来说,由于南海的纬度较低,属热带-亚热带气候,栖息在该海域的鱼类具有生长速度快、能承受较高捕捞强度的特点。南海北部带鱼的初次性成熟肛长呈现减小趋势,表明带鱼出现性成熟提前的现象,这可能是对捕捞压力的响应,与本研究的结果一致。

表3 不同海域带鱼的种群参数Table 3 Population parameters of Trichiurus haumela in different sea areas

4.3 资源状况

Gulland[41]提出鱼类的最适E为0.5,大于0.5为过度开发。本研究得到北部湾带鱼的E为0.67,高于南海北部(含北部湾)带鱼的开发率(E=0.59)[24],低于2006-2007年北部湾带鱼的开发水平(E=0.85)[42],表明北部湾带鱼仍处于过度开发的状态。尽管我国出台多项控制近海捕捞强度政策,但北部湾仍然承受较高的捕捞强度(F/M=2.20>1),导致渔业资源密度持续下降[33]。LBB各估算结果显示,当前北部湾带鱼的现存资源量仅为原始资源量的0.16(B/B0=0.16),Lmean/Lopt和Lc/Lc_opt分别为0.76和0.64。可见,当前北部湾带鱼的资源量较低,且渔获的带鱼个体较小。朱江峰和邱永松[16]、Wang等[42]和凌建忠等[43]研究表明,增大鱼类开捕规格既可以有效恢复渔业资源,又可以提高渔民的经济效益,且扩大网目尺寸比降低捕捞强度更容易执行。经LBB估算北部湾带鱼的最适开捕肛长为28.50 cm,接近本文计算的带鱼最小性成熟肛长(28.63 cm),大于2014-2015年南海北部底拖网捕获的带鱼最小性成熟肛长(24.15 cm)[24]以及东海带鱼产量群体的平均肛长(16.87 cm)[43],可保障捕获的带鱼有一次产卵的机会。

致谢:感谢Froese Rainer博士和蔡研聪博士在LBB和R语言运用上的指导与帮助。