云南腾冲北海湿地自然保护区爬行动物多样性现状研究*

张 蔚,闻 苡,丁 利,张 宇,成 功,邵一钦,戴 蓉

(1.腾冲北海湿地省级自然保护区管护局,云南 腾冲 679100;2.中央民族大学 生命与环境科学学院,北京 100081;3.中国科学院 成都生物研究所,四川 成都 610041;4.生态环境部 南京环境科学研究所,江苏 南京 210042)

2015 年《中国生物多样性红色名录——脊椎动物卷》公布的爬行类濒危比例为29.7%[1],较1998 年《中国生物多样性国情研究报告》爬行类濒危比例(4.52%)[2]增长了25.18%,中国爬行动物的保护情况不容乐观[3]。云南省爬行动物受威胁物种数占中国受威胁物种数的35.8%,为爬行类物种受威胁最严重的地区之一[4]。相较于两栖类、鸟类和哺乳类,爬行动物的多样性更易受到人类干扰的影响[5],故在进行陆栖脊椎动物多样性保护评价时爬行动物是关键指标[5]。针对国内爬行动物受威胁情况,武建勇等[6]建议进行生物多样性保护优先区的识别,可以使保护投资的效益最大化,而全面的本底调查是识别优先区的重要基础。

云南省腾冲市北海湿地省级自然保护区(以下简称“北海湿地”)成立于2005 年[7],具有独特的漂浮状苔草沼泽湿地[8]。2008 年以前,沈立新等[9]和《云南腾冲北海湿地省级自然保护区总体规划(2008—2020 年)》(以下简称《规划》)[7]记录了部分北海湿地爬行动物名录,但缺乏多样性本底调查方法和资源时空分布信息。近10 年来,北海湿地社会生态系统态势有转变的趋势[10],物种组成可能已发生变化[6]。爬行动物有独特的生境需求,其资源情况可反映湿地生态系统的健康状况[11-12]。对北海湿地爬行动物进行资源现状调查有助于了解湿地生态系统状况,这也是保护像北海湿地这样物种多样性丰富地区的重要举措[13-14]。因此,本研究通过实地调查北海湿地爬行动物的多样性现状,为湿地的保护及监测提供本底数据和建议。

1 材料与方法

1.1 研究区概况及其与爬行动物关系

北海湿地位于云南省腾冲市东北部(N25°06′42″~25°08′49″,E98°30′55″~98°35′02″),海拔1 731~2 800 m,较腾冲城区海拔略高[15-16]。北海湿地占地16.29 km2,包括北海湖和青海湖,青海湖海拔高于北海湖。北海湿地为亚热带西南季风气候区,最高气温30.5 ℃,最低气温-4.2 ℃,年平均气温14.7 ℃,与多数同纬度、同海拔地区相比较低。北海湿地雨季为5—10 月,受暖湿气流控制,湿热多雨,降水量占年降水量的83.8%。其中,6—8 月是暴雨多发季节;干季为11 月—次年4 月,平均湿度79%[15]。

爬行动物分布趋势与环境的温度和水分关系较为密切[17]。大部分爬行动物适宜活动温度为20~30 ℃,嗜水,有冬眠习惯[17-18]。北海湿地的气温和降水量处于爬行动物适宜的生态位,而青海湖和北海湖则方便爬行动物饮水。爬行动物的分布除了与生物气候相关,也与当地植被有密切关系[17]。北海湿地农田周边沼泽植被以水香薷(Elsholtzia kachinensis)—水芹(Oenanthe javanica)群丛和马齿苋(Portulaca oleracea)群丛等为主[10],农作物以老品种玉米和小麦等为主[19]。陆生植被以复层型乔木为主,常见乔木—灌木、乔木—草本和乔木—灌木—草本 3 种垂直结构,包含六大植被类型:落叶阔叶林、暖性针叶林、温性针叶林、中山湿性常绿阔叶林、半湿润常绿阔叶林以及灌丛。灌丛植被以毛轴蕨(Pteridium revolutum)灌丛和伞花蔷薇(Rosa maximowicziana)—白茅(Imperata cylindrica)灌丛等为主[19]。

1.2 调查方法

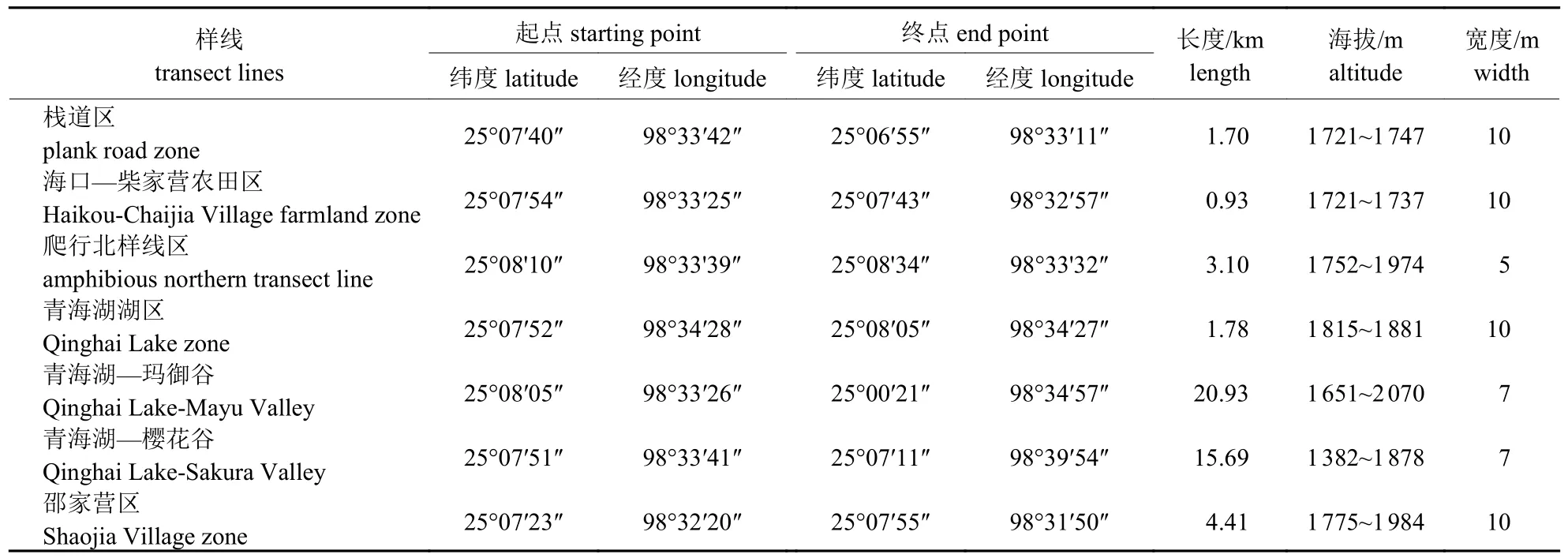

调查以样线法[20]为主,辅以访问[20-21]和随机监测。2018 年8—9 月进行预调查,随后在2019年5、7 和8 月以及2020 年5、6 和9 月期间开展6 次正式调查。在08:40—17:10和20:00—次 日4:00,采用步行(0.05~2.7 km/h)和 开车(17.6~27.1 km/h)2 种方式进行调查。根据预调查情况并结合已有的湿生植物[10]和陆生植物样线分析[19],选取当地7 条样线(表1),样线宽度5~10 m,每条样线进行2~4 次调查。部分标本保留在中国科学院成都生物研究所和腾冲北海湿地省级自然保护区管护局。从2018 年8 月—2020 年10 月与当地村民合作进行随机监测,记录遇见的爬行动物。用制成的爬行动物图册对当地居民进行访问,以此辅助实地调查数据[21-22]。

表1 北海湿地爬行动物调查样线Tab.1 Transect lines for reptile in Beihai Wetland

1.3 物种鉴定以及保护级别和生态类型划分

物种鉴定参考《中国动物志》[23]和《中国蛇类》[18],对无法鉴定的动物尸体,记录位点后取新鲜样品泡至酒精中,带回实验室进行分子鉴定[24]。种名使用参考《中国两栖、爬行动物更新名录》[25]和蔡波等[26]的研究成果;动物地理区系及分布型参考《中国动物地理》[17]和《中国黑头蝰形态补充描述》[27];濒危情况及中国特有种参考《中国脊椎动物红色名录》[28];保护动物参考《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》[29](以下简称“三有”动物);生态类型参考相关资料[30-31]。

1.4 数据处理

1.4.1 资源量等级划分及优势种确定

个体总数<4 只(条)、在4~14 只(条)之间和>14 只(条)分别对应资源量稀少(+)、一般(++)和丰富(+++)[32]。用Berger-Parker 指数(I)确定优势种:I=ni/N。式中:ni是物种i的个体数量,N是全部物种的总个体数量。当I≥0.1 时,为优势种[33]。

1.4.2G-F指数分析

用属间多样性(G)—科间多样性(F)指数(DG-F)评估爬行动物多样性,先计算科间多样性(F指数,DF),再计算属间多样性(G指数,DG),最后计算DG-F[34]。

式中:m为名录中科数;DFk为某一个特定科k的F指数;n为名录中k科中的属数;pi为k科i属中的物种数与k科物种数的比值;ski为名录中k科i属中的物种数;Sk为名录中k科中的物种数;p为名录中的属数;qj为j属中的物种数与名录中物种数的比值;Sj为名录中j属中的物种数;S为名录中的物种数。

1.4.3 平均动物区系相似性

用平均动物区系相似性(average faunal resemblance,AFR)评估两地区动物区系相似性(R值):

式中:R表示物种区系相似性系数;N1、N2表示两区域的物种总数;C为两区域共有物种数。R范围为0~1.00,R<0.4 表示疏远关系,0.4≤R<0.6 表示周缘关系,0.6≤R<0.8 表示密切关系,0.8≤R<1.0 表示共同关系[35]。

2 结果与分析

2.1 腾冲市北海湿地爬行动物资源情况

2.1.1 概况

野外调查共记录20 种爬行动物,均为有鳞目,分属于7 科16 属。其中,游蛇科物种数最多。从数量统计看,本地优势种为云南竹叶青蛇(Viridovipera yunnanensis)、铜蜓蜥(Sphenomorphus indicus)和云南攀蜥(Japalura yunnanensis),占比依次为24.26%、18.38%和14.71%。村民常见物种如云南攀蜥、铜蜓蜥和黑眉锦蛇(Elaphe taeniura)等7 种有当地俗称(表2)。

2.1.2 保护级别及中国特有种

在本次记录的20 种爬行动物中,有4 种被列入《中国脊椎动物红色名录》,其中,濒危1 种,为王锦蛇(Elaphe carinata);易危1 种,为黑线乌梢蛇(Ptyas nigromarginata);近危2 种,分别为贡山白环蛇(Lycodon gongshan)和山烙铁头蛇(Ovophis monticola)。中国特有种5 种,分别是云南攀蜥、贡山白环蛇、八线腹链蛇(Hebius octolineatus)、黑顶钝头蛇(Pareas nigriceps)和云南竹叶青蛇。属于“三有”动物的有16 种,包括云南攀蜥、铜蜓蜥、紫灰锦蛇(Oreocryptophis porphyraceus)、黑眉锦蛇、王锦蛇、白链蛇(Lycodon septentrionalis)、黑线乌梢蛇、腹斑腹链蛇(Hebius modestus)、八线腹链蛇、红脖颈槽蛇(Rhabdophis subminiatus)、缅甸颈槽蛇(Rhabdophis leonardi)、大眼斜鳞蛇(Pseudoxenodon macrops)、颈斑蛇(Plagiopholis blakewayi)、山烙铁头蛇、菜花原矛头蝮(Protobothrops jerdonii)和云南竹叶青蛇(表2)。

2.1.3 生态类型划分

北海湿地爬行动物的生态类型包括4 种。以灌丛石隙型为主的有12 种,包括铜蜓蜥、紫灰锦蛇、黑顶钝头蛇和菜花原矛头蝮等;水栖型包括八线腹链蛇和腹斑腹链蛇2 种;树栖型包括云南竹叶青蛇、云南攀蜥和蚌西拟树蜥(Pseudocalotes kakhienensis)3 种;林栖傍水型包括黑线乌梢蛇、红脖颈槽蛇和大眼斜鳞蛇3 种(表2)。

2.1.4 海拔分布

保护区爬行动物的分布随海拔梯度的变化呈现出一定规律,依据海拔不同分为3 个地带。(1)山麓沟谷带(海拔1 800 m 及以下):主要为湿地农田和居民区,以农田动物群为主。分布的爬行动物最多,有铜蜓蜥、黑线乌梢蛇、红脖颈槽蛇和腹斑腹链蛇等18 种。(2)山坡地带(海拔1 800~2 200 m):在保护区内地势最为复杂,以森林和林灌动物群为主,有云南攀蜥、云南竹叶青蛇、黑眉锦蛇和贡山白环蛇等14 种。(3)山顶地带(海拔2 200 m 及以上):处于山体顶部,包括菜花原矛头蝮和缅甸颈槽蛇2 种。每种爬行动物分布于1~3 个地带,分布于山麓沟谷带和山坡地带的爬行动物有11 种;菜花原矛头蝮和缅甸颈槽蛇2 种分布范围最广,在3 个地带均有分布。爬行动物物种在北海湿地分布呈现低海拔区物种多样性高而高海拔区物种多样性低的特点(表2)。

2.2 G-F 指数分析

爬行动物G指数为2.718,F指数为4.795,G-F指数为0.433。单型科物种占物种总数的28.57%,单型属物种占物种总数的75.00%。G指数较低、F指数较高,提示属内和属间多样性较低、科内和科间多样性较高。单种科数和单种属数结果提示爬行动物存在较多的单属种。

2.3 区系组成及平均动物区系相似性

2.3.1 区系组成

由表2 可知:调查记录的20 种爬行动物中,东洋界和古北界广布种较少,只有3 种,占湿地爬行动物物种总数的15%;东洋界广布种5 种,占25%;西南、华南区分布种4 种,占20%;西南区分布种和华南区分布种各3 种,各占15%;华中、华南区和西南、华中区各1 种,分别占5%。由此可见,北海湿地爬行动物区系组成以西南、华南区成分为主,东洋界成分也占有一定比例。分布型包括3 类:喜马拉雅—横断山型9 种,占45%;东洋型8 种,占40%;南中国型3 种,占15%,表明其分布型以喜马拉雅—横断山型和东洋型为主,南中国型有渗透扩散。

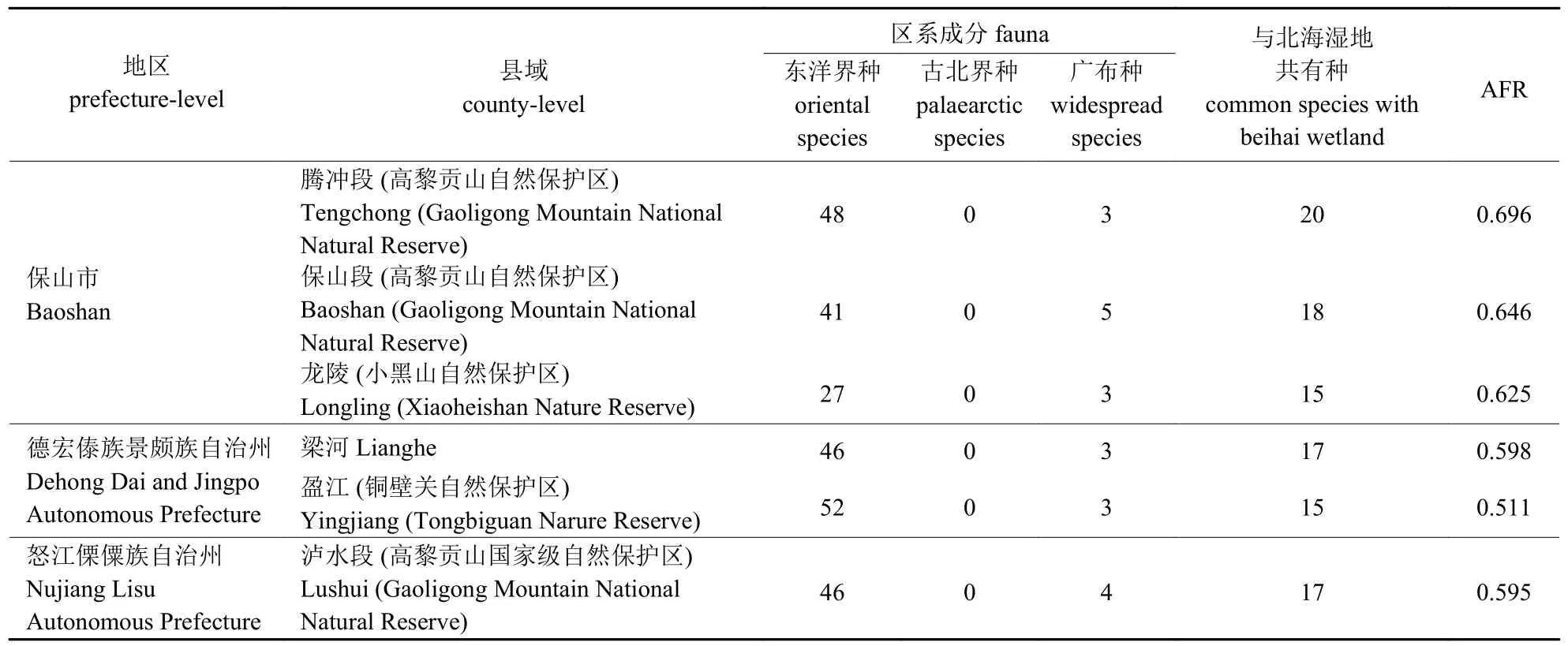

2.3.2 平均动物区系相似性

将北海湿地同腾冲市和周边县域平均动物区系相似性进行比较,结果显示:北海湿地与高黎贡山保护区腾冲段和保山段以及龙陵小黑山自然保护区爬行动物区系为密切关系;与盈江铜壁关自然保护区、梁河县和高黎贡山保护区泸水段为周缘关系(表3)。

表3 北海湿地与周边县域爬行动物区系相似性比较Tab.3 Comparison of average faunal resemblance(AFR)value for reptiles between Beihai Wetland and surrounding counties

3 讨论

3.1 与《规划》名录对比

与《规划》名录[7]相比,未发现爬行动物7 种,分别是丽棘蜥(Acanthosaura lepidogaster)、棕背树蜥(Calotes emma)、细蛇蜥(Dopasia gracilis)、滇西蛇(Atretium yunnanensis)、双全白环蛇(Lycodon fasciatus)、灰鼠蛇(Ptyas korros)和孟加拉眼镜蛇(Naja kaouthia)。以上物种属于热带—亚热带低海拔分布物种[18,23],而北海湿地属于山地中亚热带气候[37],并非上述物种最适生境。对此需展开进一步调查,以实物照片或标本为依据,核实物种信息。本次调查新增加4 种已知爬行动物在北海湿地的分布纪录,为贡山白环蛇[38]、白链蛇、黑顶钝头蛇[39]和黑头蝰[27],约占该区域爬行动物总数的20%。由此可见,伴随着西南保护区系统调查工作的不断推进,将发现更多已知物种的新纪录。

在北海湿地4 种爬行动物新纪录中,贡山白环蛇和黑顶钝头蛇为近15 年内发现的爬行动物新物种,将二者的发现情况进行简单梳理。

德国学者VOGEL 和中国学者罗建通过核对大量来自中国西南地区和周边缅甸等国的白环蛇标本,发现采自滇西高黎贡山、被认为是双全白环蛇的标本在形态上与其他地区的标本有很大差别,于是把采自龙陵县的白环蛇标本定为地模标本,并命名为贡山白环蛇(Lycodon gongshanVogel and Luo,2011),目前仅发现分布于滇西高黎贡山地区。1879 年,欧洲博物学家ANDERSON 在滇西南考察时,将盈江县采集到的白环蛇命名为Ophites fasciatus,也就是如今所说的双全白环蛇(L.fasciatus)[38],而《规划》里提及的双全白环蛇[7]应是贡山白环蛇(L.gongshan)的误定。

黑顶钝头蛇是中国学者于2009 年采集于龙陵县的一号钝头蛇标本,经形态学和分子遗传学分析,认为不同于与其形态相似、以往在云南记录的中国钝头蛇(Pareas chinensis)、黑钝头蛇(P.niger)和云南钝头蛇(P.yunnanensis),故定为新种黑顶钝头蛇(P.nigriceps)[39]。

3.2 威胁因子浅析

实地调查提示:道路致死是爬行动物的威胁因子之一。在野外调查中观察到山烙铁头蛇、黑线乌梢蛇、黑顶钝头蛇、白链蛇、紫灰锦蛇、云南攀蜥和黑眉锦蛇等7 种爬行动物易发生道路致死情况,占北海湿地爬行动物种类总数(20 种)的35%。道路致死与爬行动物的生活习性有关,如:强日照情况下云南攀蜥常暴露在空地上(如公路),黑眉锦蛇白天经常穿越公路,黑顶钝头蛇和白链蛇夜间会出没在公路上等[18,40]。

根据实地访问,当地社区居民将爬行动物的威胁归因为栖息地破坏、环境污染和物种入侵等。北海湿地的工程建设改变了土地利用性质,已有报道显示在道路边坡中喷洒的除草剂对生物的影响很大[41]。相较于2008 年《规划》动物种类的调查[7],外来入侵种牛蛙有可能影响部分爬行动物的生长和成活。相关因素有待进一步研究。

3.3 保护建议

(1)保护公益林地,严守生态红线[42]。建议腾冲北海湿地省级自然保护区管护局及相关部门在进行重大工程的环评工作时,提高对爬行动物的关注度。工程项目会对爬行动物的重要栖息地产生不可避免的破坏,应开展必要的主动保护措施,如增加和恢复爬行动物的栖息地和繁殖场所[4]。

(2)重点规避道路致死现象。道路致死是威胁当地爬行动物的常见因素,需多部门联合参与管制,从人类活动和动物习性2 个方面降低爬行动物道路致死的数量。在爬行动物活动的高峰期(如春秋季夜晚及雨后)和高峰路段实行交通速度管制和设置动物出行标志等[43]。根据爬行动物上路的习性,对部分区域进行实验性改造,如增设可以被爬行动物有效利用的十字型涵管[40]。此外,清理道路周边植被也有降低道路致死率的效果[43]。

(3)加强宣传《中华人民共和国野生动物保护法》。加强野生动物保护的科普宣传教育,消除公众对爬行动物的误解和偏见,用科学的态度和方式处理人蛇冲突。当地有放生巴西龟的习俗,有必要宣传入侵种的危害;加强社区宣传,循序渐进地引导村民参与保护[19];加大对除草剂和农药的管制[44];制定奖励措施和配套的生态补偿转移支付资金[45]。

(4)开展爬行动物长期监测。仅凭2018—2020 年的监测难以评估爬行动物的变化趋势,后期需要各方共同参与周期性的回顾调查与评估,监测爬行动物多样性的变化。后期的长期数据积累有助于建立生物保护模型[46],为实施保护提供更精确的数据支撑。同时,关注湿生、陆生植物及其他动物多样性的变化趋势,以期明晰本地社会生态系统恢复力的状态,协助本地探寻资源可持续利用的方式[10,19,47-48]。

4 结论

北海湿地爬行动物G指数大于F指数,属内和属间多样性较低,科内和科间多样性较高。此次调查新增北海湿地爬行动物新纪录4 种,后期应继续开展爬行动物调查,有望发现更多已知物种的新纪录。道路致死、栖息地破坏、环境污染和物种入侵是当地爬行动物的威胁因素,建议多部门联合保护爬行动物栖息的公益林地,采取措施减少道路致死率,加强科普动物保护知识,并对爬行动物进行长期监测。