2021年青海玛多MS7.4地震序列精定位与震源机制研究

张志朋, 李 君, 冯 兵, 王文青, 柴旭超(中国地震局第二监测中心, 陕西 西安 710000)

0 引言

据中国地震台网中心测定,2021年5月22日2时4分青海省果洛州玛多县发生了MS7.4地震,震中位置:34.59°N,98.34°E,震源深度为 17 km (下文称该次地震为玛多地震)。本次地震震中位于玛多县玛查理镇,最高烈度为X度,距果洛州政府175 km,距西宁市385 km,是继2010年4月14日玉树MS7.1地震后,青海地区发生的又一次显著破坏性地震。截至 2021年6月6日24时00分,中国地震台网中心共记录到余震3 334个。

玛多MS7.4地震发生在青藏高原中东部,巴颜喀拉块体北缘中段。青藏高原受印度板块NE向推挤得以逐渐隆升,高原内部拉萨、羌塘、巴颜喀拉、柴达木和祁连等5个次级断块以不同速率向南东方向滑动。其中,巴颜喀拉块体是青藏高原中东部的长条状活动块体,其南北边界分别被甘孜—玉树—鲜水河断裂系和东昆仑断裂系所围控,东边界为龙门山断裂带,西边界为阿尔金断裂带的西南段,这些边界断裂在历史上曾发生过多次7.0级以上破坏性地震[1-5]。除了块体边界的活动断裂外,在巴颜喀拉块体内部还存在着一条大型断裂带——达日断裂带,该断裂带西起昆仑山口附近,向东南沿巴颜喀拉山主脊北侧延伸,全长700 km,由数条基本呈NW向平行展布的断裂组成:玛多—甘德断裂、昆仑山口—江错断裂、达日断裂、巴颜喀拉山主峰断裂、清水河断裂 (图1)。上述断裂带附近,历史上发生过多次强震,如1947年达日7.8级地震、1995年12月18日玛多6.2级地震等[6-7]。

地震序列的重定位为识别发震构造提供了重要依据,震源机制解对了解孕震机理具有重要的现实意义。本文基于中国地震台网中心的震相报告和国家测震台网数据备份中心的地震波形资料,首先采用双差定位法对玛多地震序列进行精定位,之后采用时间域地震矩张量反演方法TDMT(Time-Domain Moment Tensor)反演该地震序列中强地震的震源机制解,综合该地区地质构造活动现状,推断玛多地震的发震构造及应力场特征,为青藏高原中东部的地球动力学研究提供基础资料。

1 数据资料

根据中国地震台网中心正式观测报告提供的震相报告,选取 2021 年 5 月 22 日至 6 月 6日,97.4°~99.4°E,34°~35°N,4.0≥M≥1.0 地震的震相,进行地震重定位。由于正式观测报告缺乏M4.0及以上地震震相报告,使用统一快报目录提供的M4.0及以上地震目录,从中国地震局地球物理研究所“国家数字测震台网数据备份中心” 获取三分量地震事件波形数据,震中距范围为0~600 km,数据格式为SEED,以震相到时前 100 s 为起始点,截取总长度为600 s 波形数据,用于反演震源机制解。

根据震相报告和地震目录得到地震序列M-t图(图2),可以看出,玛多MS7.4地震发生前该地区比较平静,地震发生后地震活动性明显增强。余震主要分布在震后1周内,其中M4.0及以上余震18个,最高震级为M5.1,随着地震能量的逐渐释放,余震逐渐减少。MS7.4主震所释放的能量超过总序列的99%,根据能量比算法确定本次地震序列属于主震-余震型地震。

2 地震双差定位

双差定位方法是一种相对定位方法,其利用两组地震事件之间的到时差反演震源位置[8-9]。该方法的优点是可以消除这两组地震传播路径中相同部分的路径效应,减小地壳速度结构横向不均匀性导致的误差,对反演过程中使用的速度模型的依赖较小,该方法已在国内几次重大地震的发震断层精细特征研究中取得了重要成果[10-13]。

红色五角星表示玛多MS7.4地震,红色圆圈表示研究区域内历史大地震,F1:东昆仑断裂;F2:玛多—甘德断裂;F3:昆仑山口—江错断裂;F4:达日断裂;F5:巴颜喀拉山主峰断裂;F6:清水河断裂;F7:甘孜—玉树—鲜水河断裂;Ⅰ:羌塘断块;Ⅱ:巴颜喀拉断块;Ⅲ:柴达木断块;Ⅳ:祁连山断块)图1 巴颜喀拉断块地质构造及台站分布图Fig.1 The geological structure of the Bayan Har Block and distribution of stations

图2 2021年5月22日玛多地震序列M-t图Fig.2 M-t diagram of the 2021 Maduo earthquake sequence

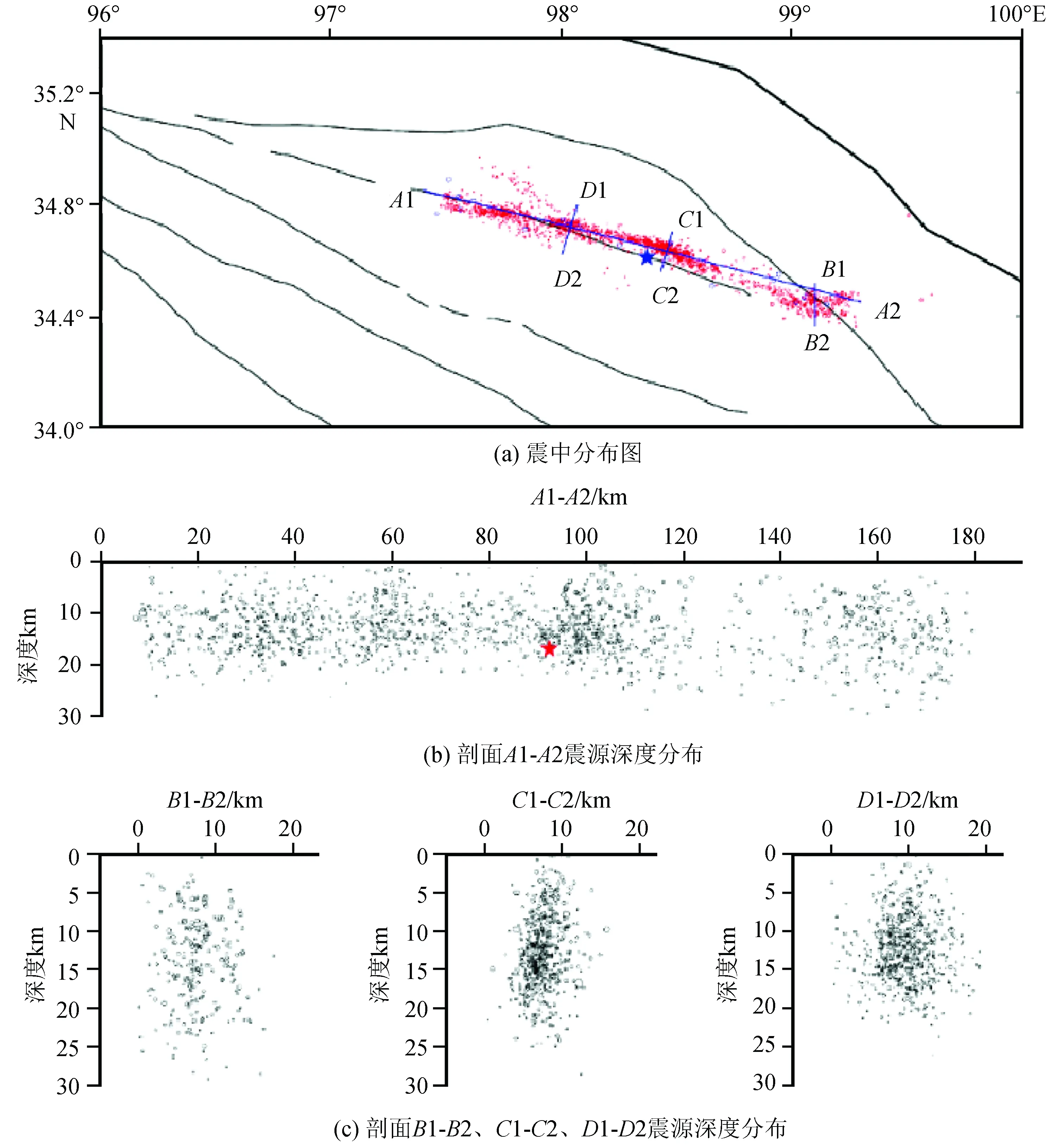

本次双差定位所使用的速度模型为crust1.0模型,如图3所示。地震丛质心距台站的最大距离为380 km,地震对间最大间距8 km,地震对的最大邻居数6,最小连接数6,成功配对的地震有1 693个,P波双差走时66 791个,S波双差走时36 814个,参与反演计算的台站35个,P波权重1.0,S波权重0.8,由于初始定位位置不够准确,到时拾取有误差等原因,反演过程中剔除了部分残差过大的地震事件,最终得到1 434个地震的双差定位结果(图4)。10次迭代后垂直向定位误差由3.828 km减小到0.627 km,水平EW向定位误差由1.158 km减小到0.190 km,水平SN向定位误差由1.031 km减小到0.144 km,双差定位结果如图4所示,M4.0以上地震位置来源于地震目录,重定位后的地震序列震中长轴展布方向与初始定位结果基本一致,震中分布更加集中,优势条带分布更加明显。从图中可以看出,余震震中总体沿NWW-SEE向线性分布,长轴走向与昆仑山口—江错断裂带展布方向基本一致。主震位于余震序列近乎中部位置,附近NWW、SEE两侧地震比较密集,SEE侧比NWW侧密集程度略高,说明主震NWW、SEE向双侧破裂特征明显,并且SEE侧破裂程度更大。在主震西北侧出现了NW向线性分布的余震,此区域可能存在一个分支断裂;主震南东侧存在一个余震稀疏段落,P波速度结构研究表明巴颜喀拉块体东缘的壳幔速度结构具有明显的横向不均匀性[14],本段地震稀疏段落原因可能是处于低速带上,地震活动性弱;余震序列东端分布并未沿断裂展布方向,而是横穿玛多—甘德断裂,汶川地震余震序列也出现过类似特征[15],速度结构和物性结构差异是控制地震破裂分布的主要因素,该区域可能存在明显的速度结构差异。

图3 玛多地区速度模型Fig.3 Velocity model of Maduo area

(a)图中红色圆圈表示M4.0以下地震重定位震中,蓝色圆圈表示地震目录中M4.0以上地震震中震中,蓝色五角星表示主震震中;(b)图中红色五角星表示主震震中图4 重定位后玛多地震序列分布Fig.4 Distribution of the Maduo earthquake sequence after relocation

为了研究序列在垂向上的分布细节,将小震精定位结果沿地震序列展布的方向(A1-A2)和垂直于序列展布的方向(B1-B2、C1-C2、D1-D2)作剖面。图4(b)给出了沿A1-A2剖面的震源深度分布,显示整个序列总长度约 170 km,主震两侧序列深度分布比较均匀,序列震中深度集中在3~20 km,表明此次断层错动主要发生在上地壳内。剖面B1-B2宽约10 km,倾角近乎垂直,震源深度分布在3~30 km;剖面C1-C2宽约10 km,倾向NE,倾角约为80°;剖面D1-D2宽约20 km,倾向NE,倾角约为80°。

本研究得到的地震精定位结果与王未来等[16]结果较为一致,但是在地震序列的东南端并未出现明显的马尾状分叉特征,本研究使用的是震后16天的余震数据,时间跨度更长,因此得到的结果更为可靠。同时,王未来等并未解释东南端横跨玛多—甘德断裂的余震分布特征,本研究推测可能是地下速度结构的非均匀性所致。

3 震源机制解

本研究采用美国Douglas Dreger等提出的时间域矩张量反演方法TDMT求解震源机制解,该方法的原理是采用Wang[17]和Herrmann[18]给出的层状介质中点源位错所产生的地震波场表达式和频率-波数方法(F-K方法)计算地震在地表产生的理论位移,得到理论地震图,通过理论地震图和观测数据之间的拟合来反演地震的矩张量,通过方差减小参数VR(variance reduction)来度量解的质量[19-25]。使用TDMT进行波形反演时,首先对波形数据进行预处理:仪器响应校正、去均值、将速度纪录积分为位移记录,将三分量波形旋转至切向、径向和垂向,最后使用Butterworth带通滤波器进行滤波,滤波频段与震级有关,对于4.0≤M<5.0地震,滤波频带为0.02~0.05 Hz;5.0≤M<7.5地震,滤波频带为0.01~0.05 Hz。速度模型使用crust1.0速度模型,与上文双差定位采用的速度模型一致。

玛多MS7.4地震共使用了包括QH、SC、GS、XZ在内的4个台网 65个台站的数据反演震源机制解,第一轮反演使用了所有台站。根据反演结果将波形拟合度较高,对震中包围较好的22个台站挑选出来,进行第二轮反演,使用的台站分布如图1所示。将VR小于65的台站剔除,波形拟合图结果如图5所示,反演结果显示平均VR值为74%,反映出理论地震图与观测数据拟合程度较高。震源机制解的2个节面分别为:节面1,走向194.2°,倾角89°,滑动角179.6°;节面2,走向284.2°,倾角89.6°,滑动角1°,地震类型为左旋走滑地震,该结果与张喆等(节面1:191°,89°,178°;节面2:281°,88°,1°)[26]得到结果较为一致,反演结果比较可靠。

震源机制解反演结果给出了两组节面参数,其中一组节面代表发震断层,另一组为无构造意义的辅助面,需要结合震源区域的构造特征和余震分布推测具体的发震构造。从图6可以看出玛多MS7.4地震震中附近有3条近乎平行的NWW向断裂,地震精定位结果显示余震基本呈NWW向展布。因此,推断节面2为此次地震的发震断层。为了进一步研究本次地震的发震构造,本文使用统一快报目录反演了9个4.5级以上余震的震源机制解,反演过程与主震一致,每个地震事件的最终反演过程中至少有8个台站参与反演,台站对震中的包围较好,平均VR值为74%以上,反演结果列于表1。从表1和图6中可以看出,玛多地震主震及附近的余震以走滑型地震为主,本次地震是由断层的平移错动引发;在主震的东南端存在两个逆冲型地震,位置更靠近玛多—甘德断裂南段,P轴方位与断层走向近乎垂直,在挤压应力作用下引发逆冲型地震,可能是主震引起的区域应力场扰动导致玛多—甘德断裂发生错动引发。主震附近地震序列优势走向为NWW向,倾向NE,倾角较高,与精定位剖面反映的发震断层产状吻合;P、T轴平均倾角分别为15°、16°,N轴平均倾角为65°,符合走滑型地震特征[27];P、T轴倾角较小,N轴倾角较大,说明水平应力大于垂直应力。结合该地区地质构造背景分析认为,本次地震是由NEE-SWW向水平挤压应力推动NWW-SEE向断裂引发左旋走滑错动所致。

黑色曲线为观测波形,红色为理论波形图5 玛多MS7.4主震TDMT反演结果Fig.5 The inversion results of Maduo MS7.4 main shock with TDMT inversion method

4 发震构造与机理讨论

2021年玛多MS7.4地震发生在青藏高原中东部,巴颜喀拉块体北部边界中段。余震精定位结果显示,序列震中呈NWW向线性分布,序列周边有2条断裂:玛多—甘德断裂和昆仑山口—江错断裂,两条断裂都是在巴颜喀拉断块南东向滑动背景下形成的左旋走滑型断裂,倾向NE。在研究区内,昆仑山口—江错断裂呈NWW向展布,玛多—甘德断裂走向从NWW向转为NNW向,余震整体展布方向与昆仑山口—江错断裂更加吻合。震源机制反演结果显示地震序列以左旋走滑型地震为主,含有一定比例的逆冲分量,倾向NE,倾角较高,与上述2条断裂构造吻合。序列优势走向为NWW向,这与玛多—甘德断裂在研究区的走向有较大差异,表明此断裂不太可能是本次地震的发震断层。因此,综合分析认为,昆仑山口—江错断裂为本次地震的发震断层。

图6 MS4.5以上地震序列震源机制解Fig.6 Focal mechanism solutions of earthquakes above M4.5

序号发震时间震中位置经度/(°)纬度/(°)深度/km震级MW节面1走向/(°)倾角/(°)滑动角/(°)节面2走向/(°)倾角/(°)滑动角/(°)T轴方位角/(°)倾角/(°)N轴方位角/(°)倾角/(°)P轴方位角/(°)倾角/(°)12021-5-22 02:0498.38834.626117.26194.289179.6284.289.61149.21305.288.959.20.422021-5-22 10:2997.51034.890105.1230.186.4179.7120.189.73.6345.22.8124.286.4255.12.432021-5-22 10:3898.94334.549104.9711350.895.9283.739.582.858.182.7289.34.6198.85.742021-5-22 11:2198.07434.719104.9586.762.5-24.9188.868.1-150.1316.73.6221.853.649.336.252021-5-22 15:0698.92034.530104.97173.386.7168.7263.978.73.4128.110.3337.278.3219.15.662021-5-22 17:3997.61834.813104.83308.482.9-1.238.688.9-172.9173.34.247.782.8263.75.872021-5-27 21:0699.15034.44264.95124.85082317.240.799.4347.682.31306.1220.54.782021-5-30 12:5098.25034.65484.98209.387.6150.5300.660.52.8160.922.22560.4258.818.592021-5-30 14:5598.45634.609105.02303.840.5-0.934.589.4-130.5157.33235.140.5271.333102021-6-03 13:5597.84434.711105.02154.764.6136.326751.433.3114.748.1310.640.8213.78

青藏高原受印度板块NE向推挤得以逐渐隆升,高原内部各次级断块以不同速率向南东方向滑动,由南向北断块滑动速率逐渐减小,因此各断块北向边界断裂均为左旋走滑断裂,孕育左旋走滑型地震[28]。本次地震序列位于巴颜喀拉块体北部边界中段,以左旋走滑型地震为主,与上述构造特征吻合,序列东南端存在逆冲型余震,位置更靠近玛多—甘德断裂,可能是主震引起的应力扰动导致玛多—甘德断裂发生错动所致。玛多—甘德断裂走向发生偏转以及逆冲型地震的存在可能是断块向南东方向滑动时受到相对坚硬物质的阻挡,局部挤压变形所致,进一步暗示了研究区地下速度结构的非均匀性。 P波层析成像结果表明,巴颜喀拉块体东北缘整体速度较低,而四川盆地西北缘则呈明显的高速异常,四川盆地阻挡了东向流动的低速层,地壳产生塑性变形,应力传递给上覆的脆性地壳,随着应力的不断积累,上地壳的断块沿低速层横向滑动。同时,块体内存在的低速层和断裂构造使其岩石圈强度降低,在印度板块与欧亚板块碰撞的背景下,造成地壳垂向增生,挤压增生与横向滑动同时发生,形成一系列走滑性质的断裂构造,如昆仑山口—江错断裂、达日断裂、玛多—甘德断裂等[29]。其中,昆仑山口—江错断裂走向为NWW-SEE向,倾角近乎垂直,滑动角较低,在NNE-SWW向水平挤压应力作用下沿SEE向错动,断裂不断积累弹性形变并最终引发本次地震。

5 结论

通过对2021年5月22日玛多MS7.4地震序列重定位、中强震震源机制解进行分析,结合巴颜喀拉块体地震活动性及活动构造特征,得到以下结论:

(1) 采用双差定位法得到1 434个小震精定位结果,结果显示:①余震震中整体呈NWW向分布,与昆仑山口—江错断裂带展布方向相吻合;②震中深度剖面显示序列总长度约 170 km,震中呈NE向高倾角分布,深度集中在3~20 km,此次断层错动主要发生在上地壳内;③序列西北侧存在一个NW向的分支,该区域可能存在小型断裂,南东侧存在余震稀疏段落以及横穿玛多—甘德断裂的余震分布条带,可能是地下速度结构差异所致。

(2) 采用TDMT方法反演得到玛多地震序列中10次中强震的震源机制解,结果显示:①主震节面1走向194.2°,节面2走向284.2°,结合余震分布以及构造特征推断节面2为发震断层;②主震附近地震序列以左旋走滑型地震为主,优势走向为NWW向,倾向NE,倾角较高,与昆仑山口—江错断裂带地质构造基本一致,结合地震精定位结果推断昆仑山口—江错断裂带为本次地震的发震构造。③主震东南端存在逆冲型余震,可能是断块向南东方向滑动过程中受到相对坚硬物质阻挡,局部挤压变形所致。

(3) 本次地震序列属于主震-余震型地震,震中位于巴颜喀拉块体北部边界中段,该块体在印度洋板块NE向挤压应力的作用下,存在沿顺时针旋转并整体向南东运动的活动背景[3]。本次地震是由NEE-SWW向水平挤压应力推动NWW-SEE向断裂发生左旋走滑错动所致,而发生这种左旋错动与该地区的地质构造背景存在密切的联系。

致谢:感谢中国地震局地球物理研究所“国家数字测震台网数据备份中心”(郑秀芬等,2009)提供的地震波形数据;本文作图使用了GMT软件,在此一并表示感谢。

——专访雅玛多(中国)运输有限公司总经理王杰