基于网络药理学探索消银颗粒治疗银屑病的分子机制

鲁有望,董荣静,石 年,陈用军

(1.湖北理工学院医学院,湖北 黄石 435001;2.鄂东医疗集团黄石市中心医院/湖北理工学院附属医院皮肤科,湖北 黄石 435000)

银屑病(俗称牛皮癣)是一种常见的慢性炎症性皮肤病,以鳞屑性红斑伴瘙痒为主要特征。银屑病是一种多基因、遗传、免疫、环境等因素共同介导的免疫炎症性皮肤病,目前被认为是一种多系统代谢性疾病,常合并高血压、2型糖尿病、冠心病等。银屑病的全球平均发病率约为2%~4%,成人银屑病的发病率在中国台湾省约为30.3/10万人年,意大利约为321.0 / 10万人年,东亚约为0.14%,大洋洲约为1.99%,近年来银屑病的发病率呈上升趋势[1]。目前国际指南推荐的治疗方法主要包括局部治疗、光疗、常规全身治疗、免疫抑制剂和生物疗法等[2]。由于传统药物系统疗法副作用明显,而生物制剂费用高昂,长期用药会导致患者依从性变差且经济负担过重[3,4]。因此,使用具有较好临床疗效的中药复方制剂作为治疗银屑病的替代或补充药物成为可能[5]。

目前已知可用于治疗银屑病的中药材有数百种,已批准用于临床的处方药(消银颗粒、克银丸、消银丸)及中药汤剂(凉血消斑汤、清热凉血方、四物汤)联合其他西药施治对寻常型银屑病具有显著疗效[6~8]。根据中医理论,银屑病也称“白疙”或“松皮癣”,主要分为“血热证、血瘀证、血燥证、血毒证、血虚证”,是中医中药辨证论治的基本证型[9]。但是,中药的具体治疗机理和具体药效靶点等仍不清楚。目前,基于网络药理学可更进一步明确中药中的核心成分及可能的作用靶点,使开发疗效佳且靶点明确的中药活性成分成为可能。

消银颗粒由地黄、牡丹皮、赤芍、当归、苦参、金银花、玄参、牛蒡子、蝉蜕、白鲜皮、大青叶、红花、防风等13味药材制成,具有清热凉血、养血润燥、祛风止痒等功能,用于血热风燥型和血虚风燥型白疵[10]。但是,对消银颗粒治疗银屑病的有效成分与治疗机制尚缺乏研究。因此,本研究通过网络药理学结合生物信息学技术,构建“成分—靶点—通路—疾病”多维网络,探索消银颗粒治疗银屑病的潜在分子机制,为中药复方的临床应用,以及银屑病相关疾病的基础与临床研究提供一定的理论依据。

1 资料与方法

1.1 消银颗粒活性成分筛选及作用靶点的获取 通过中药系统药理学分析平台(Traditional chinese medicine systems pharmacology database and analysis platform,TCMSP)[11],数据库检索消银颗粒的13种成分:地黄、牡丹皮、赤芍、当归、苦参、金银花、玄参、牛蒡子、蝉蜕、白鲜皮、大青叶、红花、防风包含的活性成分。其中,对于成分的筛选条件设置为:生物利用度(Bioavailability,OB)≥30%、药物相似性(Drug-like properties,DL)≥ 0.18,再利用UniProt数据库(http://tcmspw.com/index.php)校正靶点蛋白为规范的基因名称,删除无靶点成分,整理得消银颗粒的有效成分及对应靶点数据信息。

1.2 消银颗粒活性成分—靶点网络的构建 通过药物靶标数据库(Therapeutic target database TTD)、Drugbank、Disgenet、Genecards数据库获取银屑病相关的治疗靶点,并取交集。

1.3 银屑病差异基因表达分析 从基因表达(Gene expression omnibus,GEO)数据库中下载银屑病皮损及皮损旁组织转录组数据集(GSE13355),采用limma包比较银屑病皮损与正常组皮肤的基因表达水平差异性(银屑病组比正常组)。两组按照adj.P.Value< 0.05 & log FC > 1筛选。

1.4 消银颗粒治疗银屑病的关键靶点基因GO功能与KEGG通路富集分析 成分靶点与疾病靶点进行映射,以获得中药复方治疗银屑病的潜在靶点。为说明中药复方治疗银屑病的潜在靶点在基因功能和信号通路中的作用,本项目使用R软件Cluster Profiler包进行基于基因本体(Gene ontology,GO)和京都基因与基因组百科全书(Kyoto encyclopedia of genes and genomes,KEGG)的富集分析,寻找差异表达基因集合内大量基因共同的功能及相关通路。通过基因的富集分析预测中药复方治疗银屑病的可能分子机制。

1.5 PPI 蛋白互作网络的构建 为了更好地分析靶点蛋白质-蛋白质相互作用(Protein-protein interaction,PPI),借助STRING Version 11.0数据库(https://string-db.org/)构建潜在靶点的PPI网络,限定物种为人(Homo sapiens),去除孤立靶点。再将PPI网络图导入Cytoscape3.6.1软件进行拓扑属性分析,分析网络图中的关键节点及度值,得到核心靶点。

1.6 消银颗粒核心成分与关键靶基因的分子对接验证 采用Autodock Vina软件(0.8)对核心靶点中度值最大靶点蛋白与中药复方中的关键成分进行分子对接分析。通过PubChem数据库(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/)获取中药小分子配体的三维结构。从RCSB PDB结构数据库(www.rcsb.org/)中获得靶点蛋白的三维结构,用Pymol软件去除受体蛋白中的溶剂。应用Autodock Vina软件在Windows环境下批量对接,得到结合能,用Discovery Studio 2016软件对对接结果进行可视化分析。首先,从PDB得到关键靶点的蛋白结构,包括FOS(2wt7)、IL-1B(5r87)、MMP-9(6esm)及CCL-2(1dom)的3D结构,并去除其原本所带有的小分子及水分子,通过PyMol完成蛋白质加氢。从TCMSP数据库中得到了联系紧密的活性成分结构,并且同样使用autoDock对小分子进行电荷平衡、可旋转的键检查。之后,通过选择蛋白质的盒子范围,计算合适的位点。

2 结果

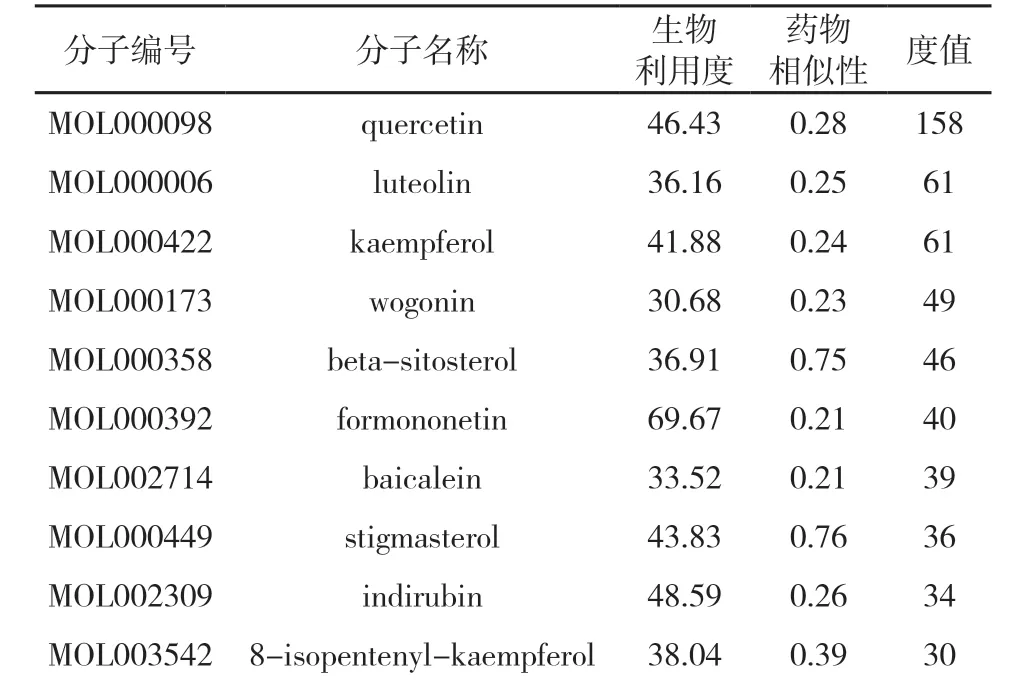

2.1 消银颗粒主要活性成分 消银颗粒主要活性成分有198种,这里仅列举排名前20的活性成分(见表2-1),主要包括槲皮素、木犀草素、山柰酚、汉黄芩素等。

表2-1 消银颗粒主要活性成分表

续表2-1

2.2 消银颗粒活性成分—靶点对应关系 在TCMSP数据库查询消银颗粒活性成分对应靶点。消银颗粒中筛选出198种活性成分,在删除重复后,此198种活性成分对应靶点蛋白共254个。采用软件Cytoscape 3.6.1分析活性成分-靶点的对应关系(见图2-1)。

图2-1 消银颗粒活性成分-靶点图(红色代表消银颗粒的13种成分,绿色代表198种活性成分,紫色代表活性成分对应的254个靶点蛋白)

2.3 银屑病皮损与正常皮肤差异基因表达

2.3.1 银屑病差异表达基因筛选 我们在GEO数据库筛选银屑病相关数据集,比较数据集GSE13355银屑皮损和正常组皮肤表达谱差异,采用limma包分析正常组和银屑病组差异基因。取adj.P.Value< 0.05 & log FC > 1作为筛选标准。得到差异表达基因635个,其中上调基因487个,下调基因148个(见图2-2)。2.3.2 消银颗粒治疗银屑病的关键靶点筛选 我们通过TTD、Drugbank、Disgenet、Genecards数据库获取银屑病相关的治疗靶点共4408个(见图2-3A)。进一步将获取到的银屑病差异表达基因与银屑病相关治疗靶点基因,消银颗粒靶点基因取交集,共有24个基因交集,这些交集基因可能与消银颗粒治疗靶点相关(见图2-3B)。

图2-2 银屑病差异基因火山图

图2-3 药物靶点、银屑病治疗靶点、银屑病差异基因交集

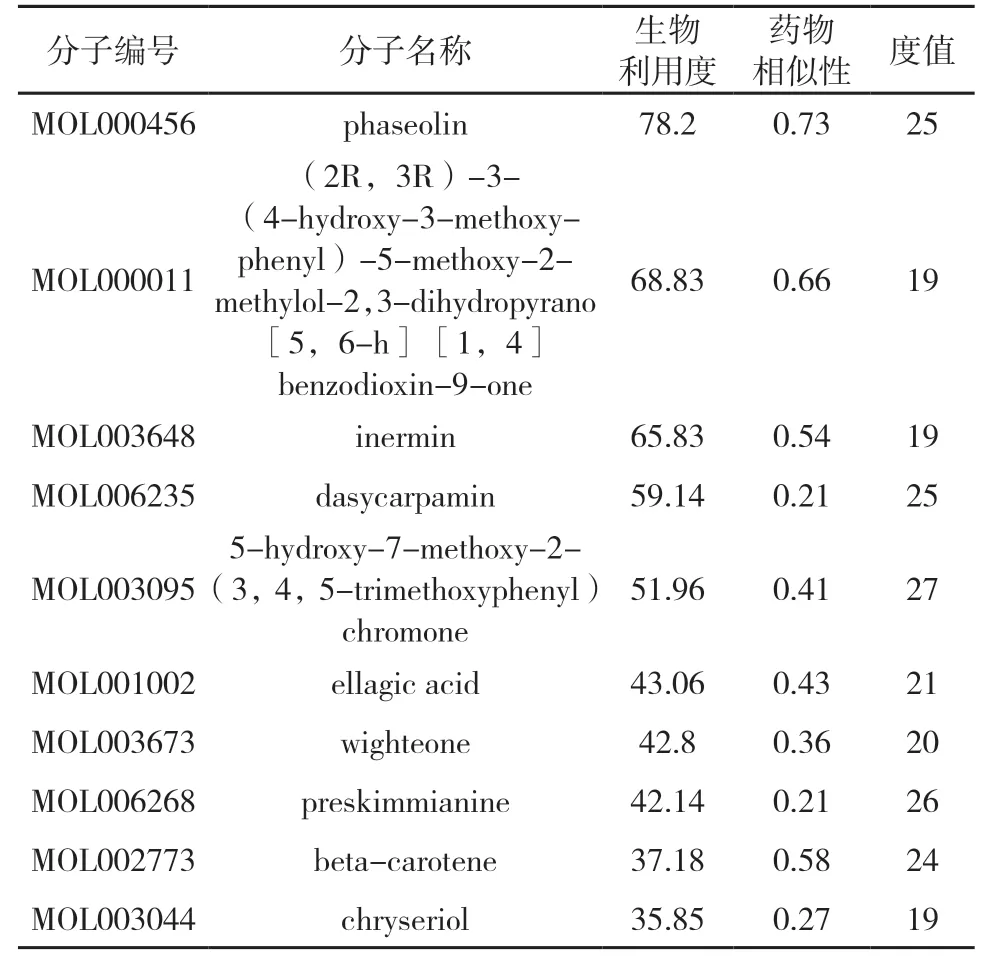

2.4 交集基因的 GO 功能与 KEGG通路富集分析 我们对24个交集基因进行信号通路富集分析,用条形图来展示 GO 富集分析 BP 、CC 、MF目录下排名前10富集结果。可以看到排名前10的GO条目主要富集到趋化因子受体结合、细胞因子受体结合、对脂多糖和活性氧的反应等(图2-4A)。KEGG富集分析表明,这些基因与IL-17信号通路、TNF-信号通路等相关,推测消银颗粒主要核心成分槲皮素可能作用于IL-17信号通路、TNF-信号通路抑制IL-17和TNF-7分泌发挥抗炎作用,从而改善银屑病症状。我们用气泡图来展示KEGG富集结果(见图2-4B)。

图2-4 A. GO富集条形图(纵坐标表示Pathway条目,横坐标表示p值);B. KEGG富集气泡图(纵坐标表示富集的KEGG Term,横坐标p值)

2.5 消银颗粒治疗银屑病的关键靶点蛋白相互调控网络构建 我们得到了24个中药复方治疗银屑病的潜在靶点基因。其中,靶点网络中联结度最高的蛋白为FOS(2wt7)、IL-1B(5r87)、MMP-9(6esm)及CCL-2(1dom)。(见图2-5)。

图2-5 中药复方治疗银屑病潜在靶点PPI网络(颜色深浅代表关联程度)

2.6 消银颗粒核心成分槲皮素作用于FOS、IL-1B、MMP-9及CCL-2蛋白的分子对接验证结果 我们针对FOS、IL-1B、MMP-9及CCL-2蛋白及其配体槲皮素进行分子对接。然后,使用Genetic算法得到计算的结果,最后利用PyMol软件进行可视化以及美化(见图2-6)。

图2-6 消银颗粒核心成分槲皮素作用于FOS、IL-1B、MMP-9及CCL-2蛋白的分子对接验证

3 讨论

消银颗粒成分复杂,主要具有清热凉血、养血、祛风止痒、润燥等功能,临床上广泛应用于治疗轻-中度银屑病,联合其他制剂治疗重度银屑病亦有显著疗效。研究发现消银颗粒联合阿维A胶囊可有效改善中-重度银屑病患者的临床症状,并抑制机体炎性因子水平(IL-17、IL-22、TNF-α、VEGF等),降低复发率等作用[6,12,13]。消银颗粒联合卡泊三醇软膏对改善银屑病患者鳞屑、瘙痒症状更显著[14]。但是,目前消银颗粒具体活性成分以及确切治疗靶点尚不清楚。

我们通过TCMSP数据库筛选出中药复方消银颗粒的活性成分,并通过TCMSP和UniProt数据库筛选出活性成分的靶点。同时通过查找BATMANTCM、ETCM中草药有效成分可能靶向的基因靶标。通过TTD、Drugbank、Disgenet、Genecards数据库获取银屑病相关的治疗靶点。比较正常皮肤和银屑病患者皮损组织表达谱得到差异表达基因。然后筛选疾病靶点、差异基因求交集找到关键靶点,并对关键靶点进行功能富集分析。对关键靶点构建PPI网络互作,PPI蛋白互作分析表明FOS、IL-1B、MMP-9及CCL-2处于蛋白互作的中心,与其他蛋白具有更多的联系。最后使用AUTODOCK进行分子对接。结果表明,FOS、IL-1B、MMP-9及CCL-2与槲皮素具有较高的结合亲和力。

我们进一步对银屑病差异表达基因、消银颗粒关键靶点基因及银屑病治疗靶点基因三者取交集,共有24个基因存在交集,这些基因主要富集在经典IL-17信号通路和TNF-α信号通路上,推测消银颗粒的核心成分可能主要作用于此通路上。银屑病组织病理学的典型特征即表皮或真皮内大量炎细胞浸润(淋巴细胞、中性粒细胞、巨噬细胞、肥大细胞),角质形成细胞过度增生,表皮角化过度、角化不全和棘层增厚等。银屑病发病或病情恶化时,活化的树突状细胞产生TNF-α和IL-23等炎症介质。TNF-α是一种促炎症细胞因子,可通过多种不同的途径增强炎症反应。TNF-α由多种细胞类型产生,包括巨噬细胞、淋巴细胞、角质形成细胞和内皮细胞,并在几种不同的细胞类型上发挥其活性。TNF-α还可进一步诱导其他炎性介质和粘附分子产生,所有这些均与银屑病病理机制相关[15]。TNF-α不仅能调节树突状细胞的抗原递呈功能,还能促进T淋巴细胞的浸润,通过磷酸化NF-κB通路在银屑病中起促进炎症作用[16]。TNF-α还可调节IL-23/Th17轴在银屑病中促进炎症反应,阻断TNF-α可减轻银屑病的炎性反应,改善银屑病皮损[20~21]。因此,TNF-α阻断剂如依那西普,英夫利昔单抗,阿达木单抗等生物制剂的临床成功并不令人惊讶。阻断TNF-α信号通路的靶向生物制剂在银屑病治疗中具有显著疗效,但价格高昂仍然限制了其广泛应用。消银颗粒的活性成分槲皮素可能作用于TNF-α信号通路抑制炎性因子分泌而具有一定疗效。

最近研究认为IL-23/IL-17轴可能是银屑病发病机制的基础。银屑病患者中Th17细胞及IL-17水平显著高于健康人群,由Th17细胞分泌的IL-23和IL-17在促进银屑病炎症反应中起重要作用。IL-17可诱导角质形成细胞增殖,引起银屑病皮损炎症和斑块形成。IL-17、IL-22和TNF-α可以刺激角质形成细胞、黑素细胞、成纤维细胞以及DCs产生TNF-α、IL-1β和IL-6[17]。IL-17还可促进细胞间粘附分子1(ICAM-1)和趋化因子(CCL20、CXCL1、CXCL3、CXCL5、CXCL6、CXCL8等)分泌并可进一步招募DCs、记忆性T细胞和中性粒细胞到达损伤部位促进炎症反应[18]。其中,CXCL1和CXCL8还可募集并增强皮肤中的中性粒细胞活性,故Th-17通路在银屑病发病机制中是必不可少的。局部咪喹莫特可诱导小鼠银屑病样皮损,主要通过IL-23/Th-17轴介导[19]。使用抗IL-23抗体阻断IL-23/IL-17轴可抑制银屑病的病情进展[20]。IL-17信号通路和Th-17细胞通路功能失调促进了银屑病的慢性炎症,逆转该通路是目前银屑病临床试验的重点。目前针对阻断IL-17的生物制剂如苏金单抗、Ixekizumab和Brodalumab在临床具有显著疗效。通过KEGG富集分析发现消银颗粒主要活性成分可能针对IL-17信号通路具有抑制作用,从而协同治疗银屑病。

目前,生物制剂成本依旧是大多数患者考虑因素,长期规律使用较为困难。消银颗粒中核心成分主要作用于IL-17信号通路和TNF-α信号通路上,从而发挥抗炎、减少炎性因子分泌等治疗作用。其核心成分中的槲皮素及其作用配体或可成为新的成分制剂应用于银屑病治疗。槲皮素生物活性多样,具有抗炎、抗菌、抗氧化、免疫调节等作用,是一种黄酮小分子化合物[21]。目前槲皮素在肿瘤、炎症及动脉粥样硬化中的作用相继报道。研究发现,槲皮素可减轻喉炎小鼠局部组织炎症,主要通过平衡Th-17 /Treg以及降低Th-17细胞分化[22]。槲皮素可抑制人乳腺癌细胞的增殖并诱导其凋亡[23]。研究还发现,槲皮素在结直肠癌中具有潜在化学预防作用[24]。槲皮素通过刺激人HaCaT角质形成细胞ROS依赖的p53蛋白泛素化而增强砷诱导的凋亡[25]。槲皮素还可通过NF-κB通路改善咪喹莫特诱导的小鼠银屑病样皮损炎症反应[26]。

我们得到的前24个中药复方治疗银屑病潜在靶点,分 别 是FOS、IL-1B、MMP-9、CCL-2、CCL-8、CXCL-10等,推测可能其是消银颗粒核心成分在银屑病中的主要治疗靶点。研究发现IL-1B在银屑病皮损和咪喹莫特诱导的小鼠皮损中显著升高。此外,IL-1R信号通路与银屑病的病情进展和治疗反应相关,IL-1B-IL-1R信号通路可能通过直接调控真皮IL -17产生和刺激角质形成细胞放大炎症级联反应,参与皮肤炎症和银屑病的发病[27]。研究发现,与健康皮肤相比,CCL2在银屑病皮损中显著增高,且CCL2介导的pDC招募到咪喹莫特诱导的炎症皮损依赖于DC中的c-Jun[28]。在银屑病患者中,角质形成细胞是单核细胞趋化蛋白1(MCP-1/CCL2)的主要来源,CCL2在银屑病皮损的角质形成细胞中高表达,CCL2与主要在单核细胞表面表达的趋化因子受体CCR2结合后,单核细胞分化为巨噬细胞,并从血流中迁移到炎症部位从而导致银屑病的发生,因此推测CCL2可能是监测银屑病进展的潜在生物标志物[29]。

基质金属蛋白酶-9(MMP-9)参与了细胞外基质组成的修饰,促进血管生成和白细胞渗入真皮。皮损中MMP-9表达与银屑病疾病活动度相关[30]。此外,MMP-9与炎症细胞的激活相关,其循环水平与银屑病的严重程度相一致[31]。MMP-9的诱导可能是银屑病发病的关键机制之一,在银屑病患者血清中,MMP-9的含量升高[32],且其分泌可能受TNF-α调控,在英夫利昔单抗单药治疗三周后,MMP-2、MMP-9、TNF-α和e -选择素的水平降低,并伴随临床症状显著改善,因此MMP-9水平与PASI之间具有显著的相关性[31,33]。此外,中性粒细胞来源的MMP-9通过激活皮肤血管内皮细胞诱导血管舒张和增加通透性,从而促进银屑病病变的发展[34]。消银颗粒可能通过抑制MMP-9而改善银屑病症状。

FOS样抗原1(fra1)是一种原癌基因,它是转录因子激活蛋白1(AP-1)活性的负抑制物,具有转化活性,在银屑病皮损中,fra1蛋白表达量较高。fra1可通过抑制细胞周期,抑制细胞凋亡,从而促进HaCaT细胞体外生长,提示fra1可能在银屑病中起重要作用[35]。AP-1(Jun/Fos)由Jun、Fos和活化转录因子蛋白家族组成的二聚体,是许多细胞功能的中央调节器。Fos和Jun蛋白在发育和调节细胞增殖、分化和细胞转化的原型癌基因[36]。Jun蛋白控制细胞因子和趋化因子的表达,Jun蛋白可通过转录和转录后调控细胞因子的表达,如粒细胞集落刺激因子、IL-6和TNF-α,可能与炎症性皮肤病(如银屑病)相关。调节角质形成细胞中的Jun/AP-1活性可以触发趋化因子/细胞因子的表达,导致中性粒细胞和巨噬细胞聚集到表皮,从而导致银屑病皮损的病理改变。

我们进一步对核心成分靶点预测发现,FOS(2wt7)、IL-1B(5r87)、MMP-9(6esm)及CCL-2(1dom)在靶点网络中联结度最高,说明与药物发挥作用最相关。我们针对FOS、IL1B、MMP9及CCL2蛋白及其配体槲皮素进行分子对接。期待合成与槲皮素相关靶点明确的药物运用于银屑病治疗。

综上所述,槲皮素可能作为一个潜在的药物小分子,可能通过经典的IL-17信号通路及TNF-α信号通路并作用于FOS、IL-1B、MMP-9及CCL-2蛋白起抗炎、促进角质形成细胞凋亡、抑制炎性因子趋化等途径,在银屑病中起治疗作用。本研究旨在阐明中药复方对治疗银屑病的分子机制,并为开发疗效佳且靶点明确的中药活性成分提供理论依据。