明代贵州都司卫所中的“土流并治”

崔晓莉 颜丙震

(1.安顺学院政法学院,贵州 安顺 561000;2.贵州大学马克思主义学院,贵州 贵阳 550025)

明王朝为了巩固统一和强化统治,对土司林立、离心严重的西南地区采取有别于其他地区的治理措施:“土流并治”。“土流并治”实为一种与“军民共治”并行于土司区的地方二元管理体制,其主要特征为土流官员、汉土民众相互渗透、交叉融合。该管理体制在明代土司、布政司府州县、都司卫所三大系统均有体现。都司卫所系统中的“土流并治”主要表现在两个方面,一是都司卫所辖领安抚司、长官司等土司,二是诸卫所中存在由土人统领的土指挥使司、土千户所、土百户所、土总旗、土小旗等,其所领官兵主要为土兵。此即龚荫先生在《中国土司制度》中提到的武职土司中的“卫所土司”[1]59。这些土司、土官、土兵与汉人官兵在都司卫所内部形成“土流并治”。学界对此虽有关注,但成果少见,较著者如彭勇在《卫所制度与边疆社会:明代四川行都司的官员群体及其社会生活》中论及四川行都司内部的土流并治,认为在四川行都司内部“各民族划区域生活,各安生理,卫所汉族官员主要分布在安宁河谷,以镇戍和稳定当地秩序为务;土司奉中央之命管理属民。”[2]99他在另一文《“军民并治”与“土流兼治”——明代中央治理云南的理念及其实践论略》中指出“军政管理系统是明中央以全国各地卫所之汉族军队为主、利用当地土司、土官的军队构建的独立的管理系统。”[3]408王晓卫在《明代贵州土兵与卫所军之关系》一文中论及明初贵州所设思州、思南土军二千户所,称“千户所千户由朝廷除授,百户、镇抚皆用本土头目”[4]262,并对贵州土兵与卫所军之间既有冲突又有相互依存的关系作了阐述。但学界对于都司卫所系统“土流并治”的研究尚欠深入和系统,且存在值得商榷之处。本文拟以贵州都司卫所为例对此作系统探讨。

一、贵州都司卫所辖领土司

(一)贵州都司直辖土司

明代直辖于贵州都指挥使司的土司数量较少,据《明史·兵志二》载,贵州都司“旧有平伐长官司,后隶贵阳府。旧有平浪、九名九姓独山州二长官司,后隶都匀府”[5]2212;此外,据道光《贵阳府志》载:“永乐元年(1403年)六月,复置水东、乖西二长官,属贵州都指挥司。”[6]31因此,贵州都司直辖土司尚有水东、乖西二长官司。此可与《明史·地理志七》的记载得到印证,二长官司后改属贵州宣慰使司[5]1200-1201。

由上可知,贵州都司虽在明初直辖少量土司,但随着政区的不断调整,贵州都司不再辖有土司。

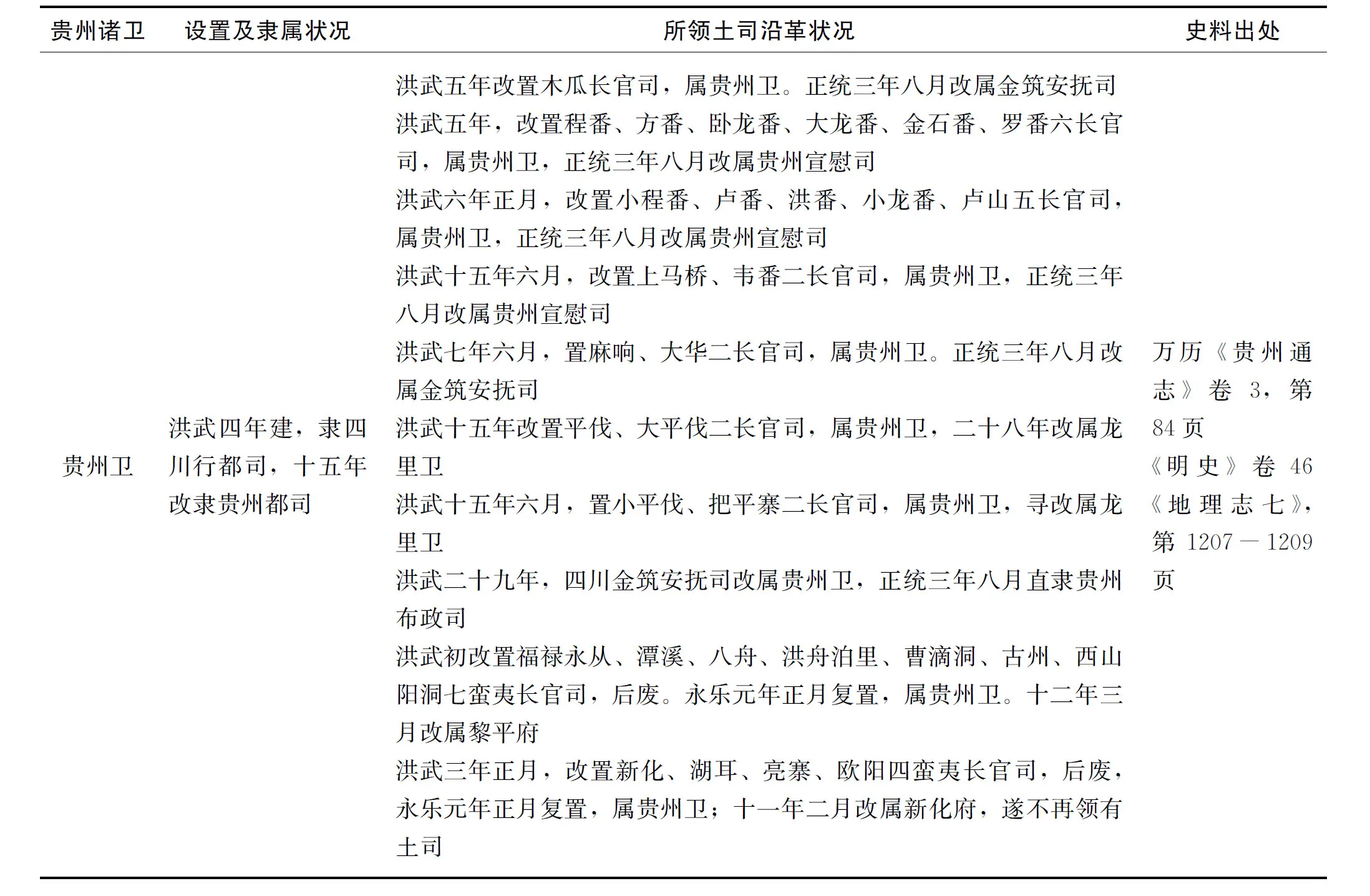

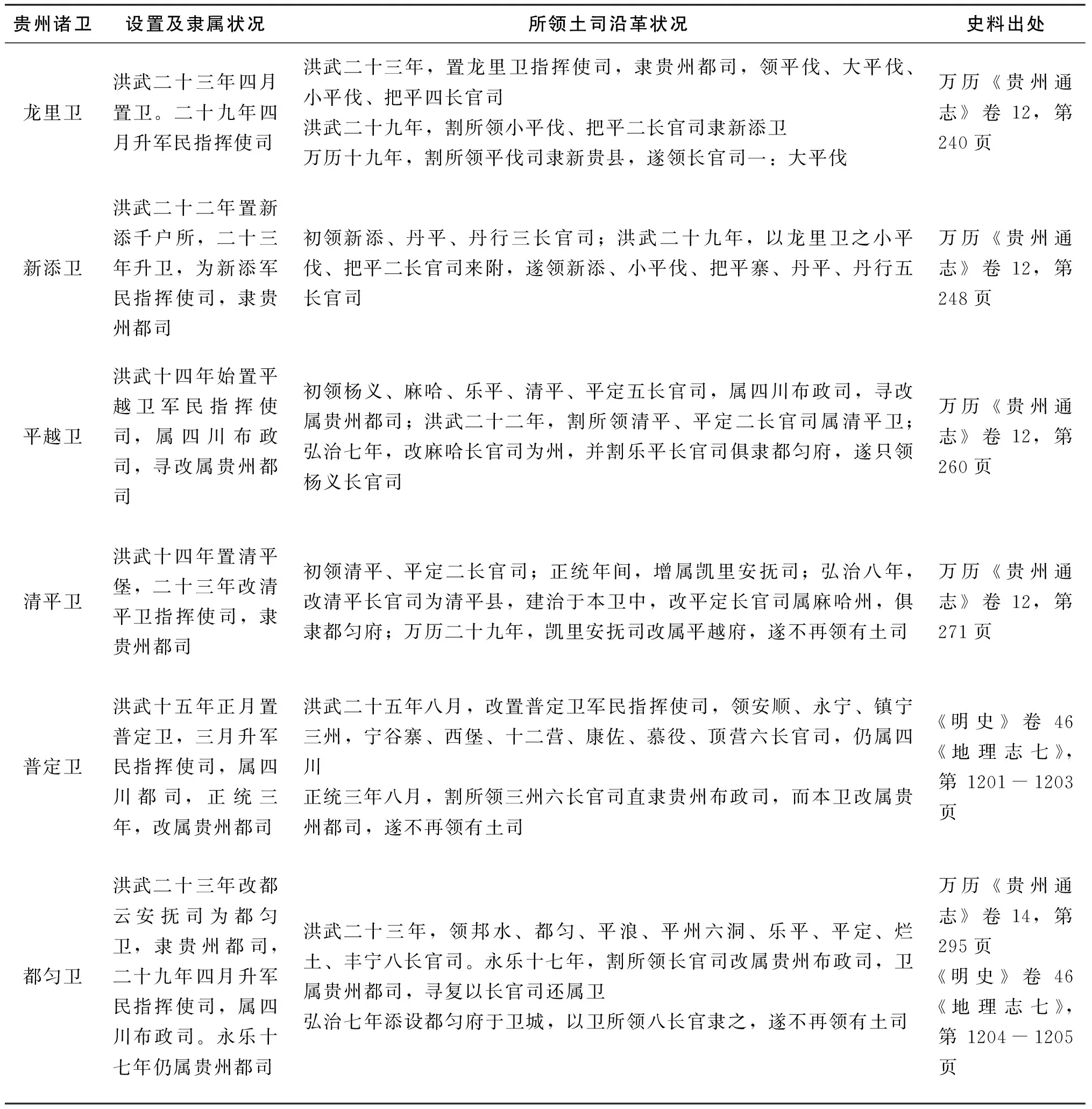

(二)卫所辖领土司

明代在今贵州境内先后设置了二十九卫,但经不断设废和调整,贵州都司共辖十八卫二守御千户所。包括“居中二卫”(贵州卫、贵州前卫),“上六卫”(威清卫、平坝卫、普定卫、安庄卫、安南卫、普安卫),“下六卫”(龙里卫、新添卫、平越卫、清平卫、兴隆卫、都匀卫),“西四卫”(乌撒卫、毕节卫、赤水卫、永宁卫),“二守御千户所”(普市所、黄平所)。

据《明史·兵志二》记载,明代贵州都司诸卫所辖有土司者仅有三卫,分别是新添卫辖领新添、小平伐、把平寨、丹平、丹行五长官司,平越卫辖领杨义长官司,龙里卫辖领大平伐长官司。但纵观明代贵州历史,贵州诸卫辖领土司并非限于上述三卫,辖领情况亦并非一层不变(请修改为:一成不变)。此据《明史》、万历《贵州通志》所载对明代贵州诸卫辖领土司沿革情况列表如下:

从表1可以清晰地看出,明代贵州都司曾辖有土司者有七卫,只是随着卫所、土司的设废以及政区的不断调整,最后仅余新添、平越、龙里三卫辖有土司。因此,有的卫辖领土司的状态只存在于某一段历史时期。如普定卫,从洪武二十五年(1392年)领宁谷寨、西堡、十二营、康佐、慕役、顶营六长官司,至正统三年(1438年)割六长官司隶贵州布政司,普定卫辖领土司的“土流并治”局面仅维持了四十六年的时间。再如贵州卫,虽然《明史·兵志二》记载其未辖有土司,但从上表可知,在洪武五年(1372年)至正统三年的六十六年期间,却相继辖有安抚司、长官司多达32个,只是随着政区的不断调整,诸土司陆续被改属贵州布政司、黎平府、新化府、贵州宣慰司、龙里卫等。

表1 明代贵州诸卫辖领土司情况表

(续表1)

二、贵州都司卫所中的土官土兵

明代西南诸都司内部存在众多由归顺降附的土司土兵改编而成的土指挥使司、土千户所、土百户所等,亦有直接征调当地土民设立的土千户所、土百户所。原土官土舍及大小土目则被任命为土指挥使、土千户、土百户、土总旗、土小旗等。遂形成土官土兵与原卫所官兵以卫所编制身份共存于都司的“土流并治”类型。明代贵州都司卫所中的土官土兵仅见明初所设思州守御千户所千户、思南守御千户所千户及土百户、土镇抚,明末崇祯年间西南总督朱燮元在水西之地所设土指挥使、土千户、土百户、土总旗等。

(一)明初所设思南、思州二守御千户所及土百户、土镇抚

该方面的史料比较缺乏,仅在万历《贵州通志》中有零星记载。据万历年间思州知府蔡懋昭在《募勇守城疏》中所云:“查得洪武二十五年设有思州守御千户所,而千百户以土人为之,至洪熙元年革去,千百户改为正副长官,守御遂废。”[7]475可知,洪武二十五年(1392年)曾设有思州守御千户所,其千户、百户均为土官。现笔者整合多处史籍记载,将可考之土千户、土百户、土镇抚进行梳理并作简要阐述。

首先是土千户。思南守御千户所土千户安永铿,其先祖为镇远府偏桥长官司正长官安怀信,“系土人,原任思南宣慰司镇远军民府同知,男德功升沿边溪洞总管,洪武元年(1368年)归附,二年改府为州,将德调偏桥长官,二十三年,三世孙永铿袭,三十四年功升思南千户所千户,永乐三年(1405年)四世孙行袭正长官,沿袭至镇云。”[7]324

思州守御千户所土千户刘泽,其先祖为思州府黄道长官司正长官刘贵,“本司官籍,洪武五年(1372年)子道传功授平岳司长官,七年孙弼袭,屡征有功,二十五年改授本司长官,三十五年孙泽袭,兼守御思州千户,永乐十一年(1413年)题专本司正长官,沿袭至怀烈。”[7]354

从此处可知,“千户所千户由朝廷除授,百户、镇抚皆用本土头目”的说法值得商榷。安永铿、刘泽身份虽为“本土头目”,但仍可被朝廷除授千户所千户。

其次是土百户。土百户王氏:王思恭,“系思州宣慰司头目,洪武二十五年(1392年)功授土百户,永乐十一年(1413年)革司,洪熙元年(1425年)三世孙昇袭,送镇远府卭水司土百户,至八世孙廷钺故绝,囗弟廷裕及男朝俱未袭,沿至朝男必选承袭。”[7]324

土百户周氏:思州府都素长官司正长官周文富,“宣慰司头目,自洪武三十五年①(1402年)以从征有功除授思州千户所百户,子胜祖、孙源相继袭,洪熙元年(1425年)革千户所,宣德十年(1435年)改调本司副长官,正统四年功升正长官,沿袭至以政。”[7]354

土百户王如昌:本为石阡府石阡长官司土官,“洪武三十三年(1400年)授思州千户所百户,洪熙元年革所,男显文改随司办事。”[7]385

土百户冉氏:冉文虎“思州宣慰司头目,洪武二十五年(1392年)功升千户所百户,沿袭至元。”[7]385

土百户何氏:何嗣昆“任元石阡司长官,洪武十五年(1382年)改千户所百户,永乐十九年(1421年)五世孙文斌袭前职,授本司管事,沿袭至安庆。”[7]385

再次是土镇抚。仅见一例,为思州千户所镇抚朱旺,原为思州宣慰司头目,“洪武二十五年(1392年)功升思州千户所镇抚,宣德七年男铎保任本司副长官,沿袭至承勋。”[7]385

从上述史籍记载看,洪武年间除设有思州守御千户所外,还设有思南守御千户所。这些土千户、土百户中设置最早的是洪武十五年(1382年)改石阡长官司长官何嗣昆为土百户,该年恰是设立贵州都指挥使司的时间,因此可以判定,上述土千户、土百户、土镇抚均隶属于贵州都司。从“洪熙元年革千户所”“洪熙元年革所”的记载及其后内容可知,此时所革乃思州、思南二守御千户所。

但诸土百户、土镇抚并非如蔡懋昭所称“至洪熙元年(1425年)革去,千百户改为正副长官”,而是情形复杂多样。既有在洪熙元年之前便被改授者,如思南千户所土千户安氏于永乐三年(1405)改正长官,思州千户所土千户刘氏于永乐十一年(1413年)专任正长官,土百户何氏于永乐十九年(1421年)授本司管事;又有随着二守御千户所的革除而被改任者,如思州千户所土百户王显文于洪熙元年改随司办事;还有在二守御千户所革除后仍沿袭一段时间者,如土镇抚朱铎于宣德七年(1432年)保任龙泉坪长官司副长官,土百户周源于宣德十年(1435年)改调都素长官司副长官;个别土百户甚至得以世代沿袭,如洪熙元年,千户所被革除之际,土百户王思恭的三世孙王昇仍被转授镇远府卭水司土百户,且沿袭至万历年间的王必选。

(二)明末在水西所设土指挥、土千户、土百户、土总旗

崇祯年间,水西宣慰使安位死后无嗣,总督朱燮元奏请在水西之地“分土世官”并得允准,“公乃裂水西地众建诸苗,使势小力分,易于制。土地许世守,俾恋恋为子孙计,绝其乱萌。遂议授安良辅等三人土知州,安宁等十一人正副长官,安良相等六人土指挥,安良佐等十二人土千户,安庶等十八人土百户,安玉土总旗,陇怀玉土知府。汉把刘光祚、杨启銮等三十七人主献土最力,亦悉与官荫。分宣慰公土令各苗屯种,并税其私田,共秋旱粮二万七千有余。”[8]268

从该段史料可知,一是此次所设卫所土官人数较多,达37人,既有官衔较高的土指挥使,又有官衔较低的土总旗;二是所任命的土官均为水西宣慰司内部原安氏土舍土目,此举安抚笼络水西安氏土司的意图明显。

明史典籍中多见“汉土官军”等字眼,如《大明会典》卷131《镇戍六·云南》有云:“原额汉土官军六万三千九百二十三员名,见在六万二千五百九十三员名。”[9]1858其中的土军便主要为诸土千户所、土百户所所领土兵。这些土兵的来源,除土司归附之时所领土兵外,亦多有明廷平乱之时征调的当地土民。如洪武十一年(1378年)正月,由于黄平安抚司不能治理境内土民,遂改置黄平守御千户所,安抚司管内土兵实受千户所节制。弘治元年(1488年)所设重安守御千户所,即“命播州岁调土兵一千助戍守。”[5]8042以上二守御千户所所领即多为土兵。

三、“土流并治”下土司的国家认同

明初统治者对于归附之西南诸蛮,“多因元官授之,稍与约束,定征徭差发之法”,遂形成“土流并治”的地方管理体制,其目的在于“使之附辑诸蛮,谨守疆土,修职贡,供征调,无相携贰。”[5]1876“土流并治”在都司卫所中的推行使土司的世袭权力和既得利益得到明王朝的认可,土司土兵从中获得极大的国家认同感。他们不仅认可明王朝在土司区的统治地位,且同卫所官兵共同成为明王朝维护地方统治的依靠力量。

(一)土司土兵对明王朝统治的认可

接受明王朝设官授职是土司认可明王朝统治地位的首要表现。他们对于隶属流官府州县或都司卫所的管辖,在土司衙门内设立流官佐贰,甚至被直接改编为土官卫所欣然接受。在“土流并治”下,土司倚中央王朝的权威在土司区实施统治,此亦为土司践行“附辑诸蛮,谨守疆土”职责的重要体现。正所谓“夫土官之能用其众者,倚国家之力也,不然肘腋姻党皆劲敌矣,国家之力足以制土官,土官之力足以制猺獞”[10]316。

以获授流官职衔官阶为荣是土司具有强烈国家认同感的重要表现。有的主动奏请授衔进阶,如嘉靖年间,贵州宣慰使安万铨有率兵助平阿向之功,遂“自陈其功,乞加参政衔,赐蟒衣”[6]1587。有的则因所授衔阶不如意而怏怏不乐,如正德年间,贵州宣慰使安贵荣“以从征香炉功,加贵州布政司参政,犹怏怏。”[6]1586而在明中央看来,“土流并治”下的土官与流官均是朝廷命官,而非“域外人”。这从《明武宗实录》对于贵州宣慰使安贵荣三次贡马的记载可见一斑:正德三年(1508)四月,“贵州宣慰司土官左参政安贵荣遣舍人安宗等贡马”[11]正德三年四月戊辰;正德四年(1509)九月,“贵州宣慰司土官右参政安贵荣遣舍人安居等贡马”[11]正德四年九月癸亥;正德六年(1511年)正月,“贵州宣慰使土官参政安贵荣差舍人安仁等贡马”[11]正德六年正月甲戌等。明廷的这一做法对强化土司的国家认同起了积极作用。因此,我们不应放大土司与流官之间的差异,更不应将二者对立。

(二)汉土官兵共同成为明王朝维护地方统治的依靠力量

明王朝通过“土流并治”将土司土兵纳入王朝统治阶层,由此获得他们对王朝统治地位的认可。因此,在都司卫所“土流并治”下,土司土兵作为统治阶层的成员,与卫所官兵共同成为明王朝维护地方统治的依靠力量。“供征调”便是土司土兵的主要职责之一,具体表现为服从王朝征调,参与平乱、援辽、抗倭等军事行动。

征调土兵从征在明初即已有之,如洪武二十八年(1396年),都督杨文平定奉议、南丹,曾“调田州、泗城等土兵三万八千九百人从征”[5]8269。从明中期开始,随着卫所制度的日益废弛以及战事规模的不断扩大,卫所官兵渐已无力承担。明廷越来越多地征调各地土司土兵参与征剿。到了明后期,征调之土兵甚至取代卫所成为地方平乱的主力。万历间,内阁首辅朱国桢称:“两广用土兵,洪武初已然,后四川、云贵亦如之,在制驭何如,大征居其十八。”[12]3370平定播州杨应龙叛乱中,李化龙兵分八路,“每路三万,官民三之,土司七之”[5]5985。其中既有宣慰使、宣抚使、安抚使、土知府、土知州、土同知、土推官一类土司土舍,又有土指挥、土指挥佥事、土千户、土百户、土千总一类土官土兵。[13]313

四、结论

明代都司卫所中的“土流并治”,在都司卫所辖领安抚司、长官司等这一形式下,诸土司虽在隶属关系上受都司卫所的管辖,但仍然保持了较大的独立性。在土司土兵被改编为卫、千户所、百户所这一形式下,诸土司土兵完全被纳入了都司卫所的编制,成为都司卫所的一部分,土司土兵的独立性受到削弱。两种形式的“土流并治”一方面体现了明王朝对土司区统治的强化,另一方面体现出土司土兵对明王朝的国家认同。

此外,“土流并治”这一地方管理体制促进了土司区土流官兵、汉土民众间的政治、经济、军事、文化联系,是我国历史上各民族交往交流交融的典型案例。政治上,都司卫所与土司土兵的隶属关系表明土流官员均是朝廷职官制度中的有机构成部分;经济上,土流官兵、汉土民众在生产生活中的相互协作,如开垦造田、修路架桥、茶马互市、商品交易等促进了边疆各民族与内地的经济联系;文化上,学校教育的兴盛、汉土民众互相通婚以及生活习俗的交融等强化了土司区各民族的情感认同;军事上,汉土官兵共同成为明王朝维护地方统治的依靠力量,为维护多民族国家的统一和稳定作出了贡献。

总之,在“土流并治”管理体制下,土司区各民族的政治共同体意识、经济共同体意识、文化共同体意识日益强化,形成一个休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的命运共同体。

注 释:

①实为建文四年,燕王朱棣发动靖难之变,夺取其侄朱允炆帝位后,改年号永乐,但不肯承认之前四年的建文年号,虽然朱元璋已死,仍执意将朱允炆在位的四年改称为洪武三十二至三十五年。后文中的“洪武三十三年”亦为此情。