对谢赫“六法论”中“气韵生动”的探究

摘要:南朝谢赫在《古画品录》中提出了中国绘画的“六法”,而后成为中国绘画的审美标准。其中,“气韵生动”是“六法论”的中心概念,是六法之首,统领其余五法。查考相关文献,古今中外对于“六法论”有多种论述,角度也多有不同,本文拟对谢赫“六法论”之首的“气韵生动”进行探究,阐述“气韵生动”成为“六法论”之首的原因。

关键词:谢赫;六法;气韵;探究

一、“气韵”“气韵生动”与“六法论”

(一)“气韵”和“气韵生动”

“气”没有形状、体积,是自然之“气”;“韵”即风韵、气韵,是一种审美的内涵、高度和品味。“气韵”包括“神韵”“神气”“韵味”等,是中国文学、艺术理论的核心概念。“气韵”是一种体会和领悟,并不是人的直观感受,而是一种意境。

“气韵生动”是技法造就的美,体现在诗评和山水画之中,是中国文人的艺术之美。对于美术绘画而言,作者的思考通过对物象的描绘获得更加丰富的审美价值。

(二)“六法论”

谢赫在《古画品录》:“虽画有六法,罕能尽该而自古及今,各善一节。六法者何?一,气韵生动是也;二,骨法用笔是也;三,应物象形是也;四,随类赋彩是也;五,经营位置是也;六,传移模写是也。”

(三)“气韵生动”与“六法论”之间的关系

“六法论”第一条“气韵生动”最为重要,“气韵生动”是“六法论”的中心概念,是六法之首,统领其余五法,其他五法无不是围绕“气韵”展开的。“气韵生动”有一定的哲学高度,更多地需要画家的意会。“六法论”推动了后世的绘画创作。

二、“气韵生动”再认识

(一)回顾历史

理解“六法论”的关键在于理解“气韵生动”。谢赫身处魏晋南北朝时期,这一时期,在王充“元气自然论”的影响下,思想界出现了“气”的美学范畴。这种哲学思想对当时的人物品评影响深远,之后又逐渐影响艺术创作和艺术思想,到后来,这种“气”不仅包括自然的“元气”,还包括艺术创作的“人气”。和“气”一样,以“韵”评人在魏晋时期也非常多见。以“气韵”品鉴人物,既表现了人物的蓬勃朝气,又有一种清雅高远的感觉。以“气韵生动”品评绘画,最早从谢赫开始。“气韵生动”是“六法论”的中心概念,是六法之首,统领其余五法,是最重要的一法,但也不能因此孤立地去理解其他五法。

(二)品评对象

从品评画作到品评画家,再到后来的品评笔墨,“气韵”的范畴由小到大,由浅入深,越来越细。在文学等领域,也出现了对“气韵”的品评。

1.品评画作

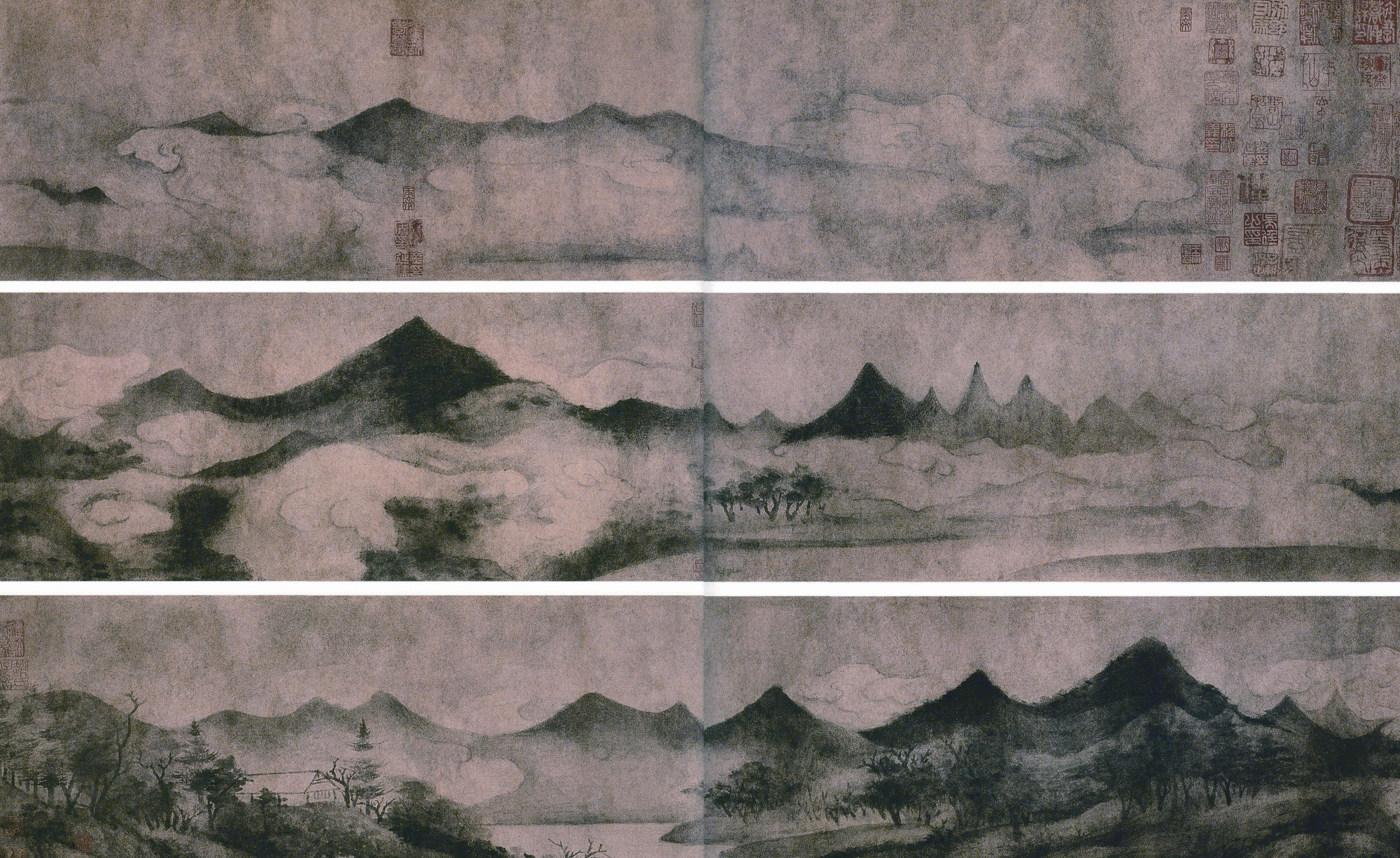

谢赫品评画作时较为宽容,对画作的品评有自己的标准。其中,“气韵生动”是他最重视的,指的是人物画中的生命气息和精神面貌。“气韵生动”也对后世的艺术创作、品评、欣赏产生了重要影响。“气韵生动”在魏晋南北朝时期用来形容人物画中人物形象的生动活泼,宋朝时被用来形容山川的自然生机,宋代许多画家用“气韵生动”品评山水画,以宋米友仁的《潇湘奇观图》(图一)为例,山峰的若隐若现、云雾的似有似无,表现出了一种生动、自然的意境,称得上“气韵生动”。

2.品评画家

“气韵”既包含天赋,又包含后天修养。中国文化提倡人的品格与修养,认为人品是艺术家和文学家的基本素养,一位画家的人品会直接影响其作品的气韵。宋代常用“气韵”形容画家的人品,解读画家作品体现出的个人品质。

3.品鉴笔墨

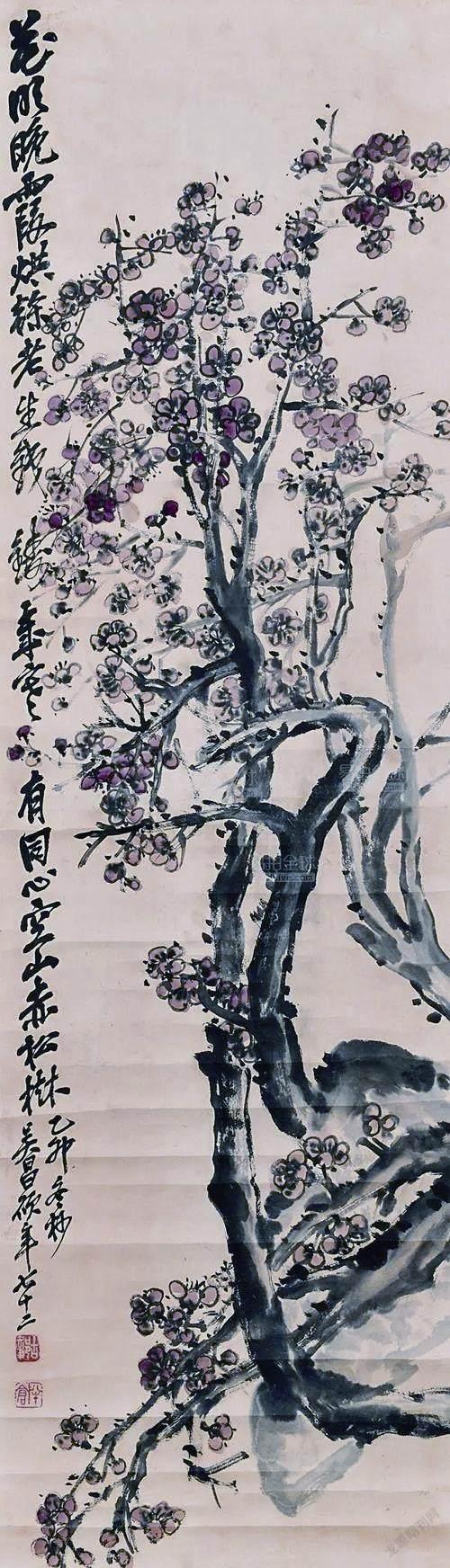

一名优秀的画家,必须具备扎实的书法基础和深厚的文化底蕴,通过日复一日的训练来锻炼自身的绘画功底。清代以后,“气韵”多用来形容画家的笔墨。以图二吴昌硕的《梅》为例,线条气势雄浑、苍劲有力,表现出一种自由洒脱、大气雄厚的气韵。

三、“气韵生动”在绘画中的体现

“气韵”是主体,“生动”是效果。艺术品是对客观存在的主观反映,因此离不开画家的主观精神。绘画作品能不能体现“气韵”是判断一幅作品好坏的依据,“气韵生动”是最高的标准,但“形”和“相”是基础。不同的美术作品有着不同的、独特的表现形式,每种形式都有着不同的审美意味,这种意味即“气韵”。艺术家要创作出源于现实又超出现实的作品,“气韵生动”便是其追求的最高境界。“气韵”自谢赫提出以后,内涵不断丰富,在不同的时代对绘画产生了不同的影响。

唐朝的张彦远强调“气韵”大于“形似”,“气韵”是最高追求,达到“气韵生动”可以弥补“形似”的不足,但二者也有关系,“气韵”应以“形似”为基础。

宋朝的郭若虚把“气韵”看作是情感的流露,认为“气韵”是天生的,是不可習得的。笔者认为,“气韵生动”是可以后天习得的,是有技能和规律可循的。但不可否认的是,“气韵”的表达的确依靠人的感情流露。这一时期,苏轼也推动了文人画的发展,笔墨成为中国画的主要表达形式。

元朝的画家认为优秀画家的书法基础也应非常扎实,可以通过书法训练来提高自身的绘画水平,主张书法笔墨入画。

明朝把文人水墨画推向更高的阶段,重视笔墨和意境,明代画家在文人画中将笔墨意境表现到了极致。

清朝画家强调革新,敢于突破,强调对笔墨趣味性的表达,每个人的笔墨语言都表达独特的个性。

近代以来,墨守、突破、创新并存,很多画家都形成了各自独特的风格。

四、结论

“气”的本体论是“气韵”的哲学基础,是生命的本源。基于“气”产生了“气韵”,“气韵”是中国美学的核心概念之一,起源于南北朝的谢赫。人们对“气”“韵”的推崇,展现出中国文化的和谐之美。本文通过对“气韵”“气韵生动”“六法论”的及其关系进行阐述,在此基础上,对“气韵生动”再认识,通过回顾历史,找出品评的对象,包括品评画作、品评画家及品鉴笔墨,揭示了“气韵生动”成为“六法论”之首的原因。

作者简介

南甘霖,2001年生,女,汉族,河南濮阳人,本科,研究方向为国画。

参考文献

[1]刘倩倩.对“气韵生动”的理解[D].石家庄:河北师范大学,2017.

[2]施海淑.“气韵生动”再认识[J].湖北社会科学,2013(9):120-123.

[3]王乃元.谢赫六法中的“气韵生动”与“骨法用笔”新解[J].徐州师范大学学报:哲学社会科学版,2008(5):56-59.

[4]邓益民.“六法”以“气韵”为中心[J].美术观察,2005(12):99.

[5]王庆卫.“气韵”与中国古典美学的诗性思维[J].烟台大学学报:哲学社会科学版,2004(2):183-188.

[6]李钧.“气韵”涵义与中国艺术审美的转折[J].复旦学报:社会科学版,1996(5):95-101.

[7]吴冬梅.再释中国画论中的“气韵生动”[J].艺术百家,2005(3):113-116.

[8]楚小庆.谢赫“经营位置”对于中国山水画及画论的影响[J].福建论坛:人文社会科学版,2011(6):41-47.

[9]池志勇.谢赫“六法”中“气韵生动”之研究[D].石家庄:河北师范大学,2016.