延迟时间及扫描时间对320排螺旋CT下肢静脉血管直接造影成像图像质量的影响

曹宏伟, 程艳芬, 王胜林, 万立野, 崔志新, 马飞龙, 邢千超

(承德医学院附属医院放射科, 河北 承德 067000)

下肢静脉 CT 造影成像技术与血管DSA及超声检查比较,具有简单、直观、无创等优点,分为直接法和传统的间接法。间接法经过上肢静脉(手背静脉或者肘正中静脉)注射造影剂,经体循环后于造影剂达下肢静脉浓度峰值时进行的扫描。由于患者个体差异较大、静脉造影剂浓度时间窗不易掌握,且造影剂经静脉血液稀释后浓度低,往往图像质量较差,诊断下肢静脉疾患困难[1,2]。直接法通常是经下肢静脉 (常为足背静脉)直接注入稀释后的造影剂,不经体循环,管腔内的造影剂浓度高并且能够达到很好的图像对比度,存在操作过程相对复杂而且影响的因素多。主要的影响因素包括造影剂的注射方案,CT机器扫描计划,个体差异等[2~4]。CT扫描计划中的关键因素为延迟时间和扫描时间,延迟时间及扫描时间过长静脉血管内造影剂浓度过了峰值期;如果扫描时间、延迟时间过于短,静脉血管内的造影剂与血液就不能够充分的混合均匀或是没能达到峰值就扫描。本研究旨在不同的延迟时间及扫描时间条件下进行下肢静脉直接法CT血管造影成像,评价其对图像质量的影响,优化CT机器扫描计划,更准确的为临床提供影像信息。

1 资料与方法

1.1一般资料:60例临床上疑诊为下腔静脉或下肢静脉疾病的患者,经过患者知情同意后,随机分为3组(n=20例),分别行直接法CT下肢静脉造影检查,男、女患者各30例,年龄38~84岁,中位年龄61岁。排除标准:①有碘剂造影禁忌者。②)严重肝肾、或者心脏功能不全患者。③血管超声提示一侧或者双侧大范围病变无法显示下肢静脉者。

1.2对比剂注射方法:选择20G留置针分别留置于患者的双侧足背静脉,高压注射器设置为双筒双流模式向双侧足背静脉内同时注射非离子型造影剂与生理盐水的混合液(优维显,370mgI/mL,造影剂与生理盐水的比例为1∶7~1∶9),单侧总量为200mL。每侧流速均为3.0mL/s。

1.3扫描方法:患者采取足先进仰卧位,320排东芝Aquilion ONE螺旋CT扫描机。在患者的踝关节上方扎止血带,其力度以患者能承受范围内触摸不到足背动脉为最佳。下肢静脉扫描范围需从足底到肾门水平。分组:A组延迟时间50s,扫描时间10~20s,扫描时间为机器根据扫描范围匹配的时间。B组延迟时间30s、扫描时间20~30s,扫描时间=(液体总量÷流速)—延迟时间[5]。C组延迟时间20s,扫描时间30~40s,扫描时间计算方法与B组相同。扫描参数:管电压120kV,管电流调制自动,层厚5mm,层间距3mm,重建层厚0.6mm,层间距1mm,矩阵512×512。

1.4图像后处理与评价:使用GE公司的adw4.6作为图像后处理工作站,收集所有获取的图像数据行后处理,重建方法多采用多平面重建(multiplanar reconstruction,MPR)或曲面重建(curved planar reformation,CPR)、最大密度投影(maximum intensity projection,MIP)和容积再现(volume rendering,VR)。5年以上心血管系统影像诊断经验的两位医师独立评价所得的下肢静脉CTV图像质量,意见不一时以患者的DSA或者超声结果为准。等级评价标准:各段静脉的充盈度和造影剂分布佳,血管的边缘清晰评优;各段静脉的充盈度和造影剂分布尚满意,血管的边缘显示较为清晰评良;静脉充盈度不良,造影剂于管腔内分层并且分布不均匀,大部分血管边缘模糊为可;血管充盈差或未充盈,造影剂浓度极不均匀,管腔边缘不可见或周边明显线束伪影为差[1]。

1.5统计分析:所获得的数据进行统计分析(SPSS22.0软件)多个样本比较采用Kruskal-Wallis H检验,多个独立样本两两比较时采用Nemenyi检验,检验水准a=0.05,P<0.05时,为差异有统计学意义。

2 结 果

2.160例患者均顺利完成直接法下肢静脉CT造影检查。不同等级下的下肢静脉图像如图1~图4(a~d分别为下肢静脉血管VR像,曲面重建的冠状位图像,髂静脉轴位图像,股静脉轴位像)。

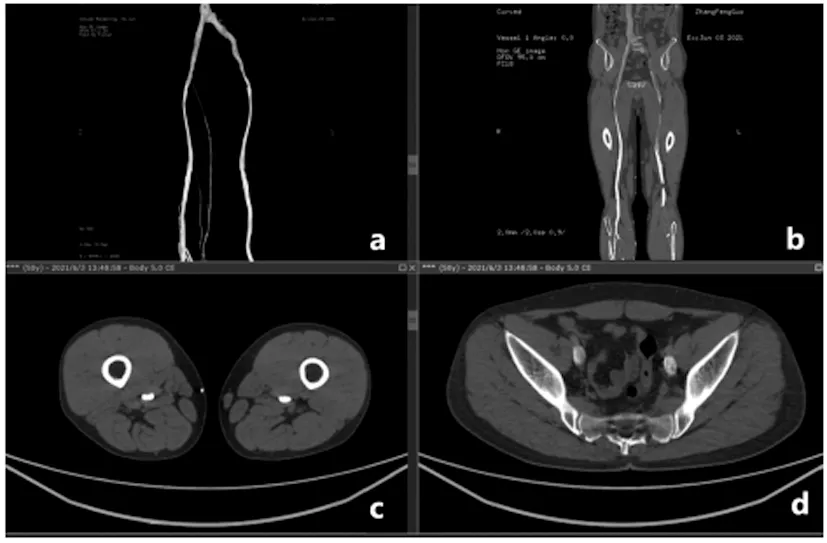

图1 B组延迟时间30s,扫描时间20~30s,下肢静脉图像质量评价等级为优

VR重建后可以看到图像非常清晰,边缘光滑锐利,曲面重建后的图像亦可显示下肢静脉腔内的密度很均匀。下肢静脉可以高亮显示在多个层面轴位像。

图2 C组延迟时间20s,扫描时间30~40s,下肢静脉图像质量评价等级为良

VR重建图像较清晰,边缘光滑锐利,曲面重建示静脉管腔充盈尚好造影剂分布比较均匀。多平面轴位像示静脉可以高亮显示。

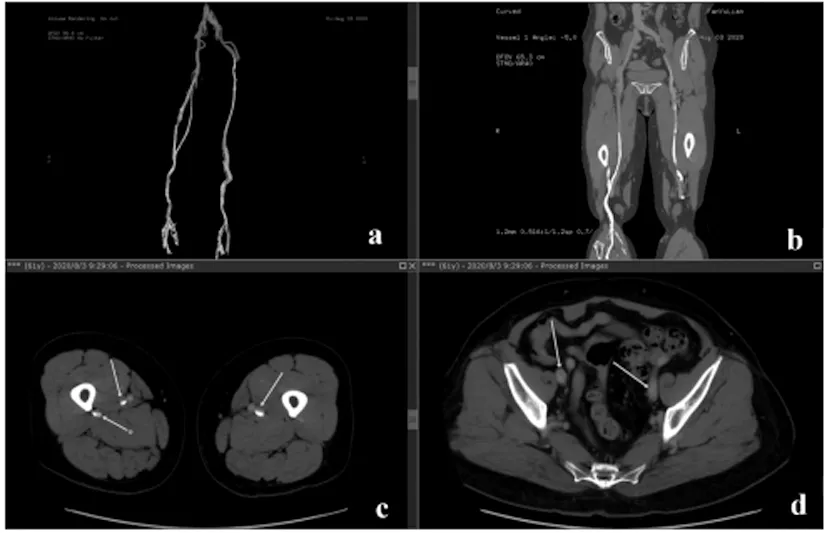

图3 A组延迟时间50s,扫描时间10~20s,下肢静脉图像质量评价等级为可

图4 A组延迟时间50s,扫描时间10~20s,下肢静脉图像质量评价等级为差

VR重建图像髂外静脉以上显示不清,曲面重建示股静脉近段以上管腔充盈差造影剂分布不均匀。多平面轴位像示下肢静脉管腔内造影剂浓度不均,看可见分层现象及边流(箭头所示)。

VR重建及曲面重建示图像腘静脉以上显示不清,髂静脉近乎不显影,管腔边缘模糊。多平面轴位像示管腔充盈差、可见分层现象及“假栓子”(箭头)。

2.2各组图像质量分布如表1。对各组图像质量行Kruskal-Wallis H检验,统计结果分析,H=26.596,P<0.000,可认为各组图像质量的总体分布于不同延迟时间、扫描时间下不完全相同,然后采用Nemenyi检验进行两两比较。本研究取图像质量良及以上为可满足临床诊断要求,B组和C组图像质量主要为良及以上,χ2=0.51,P=0.77>0.05,可认为两组间图像质量无显著差异。A组与B、C组间有明显统计学差异且图像质量为良及以下水平,分别行两两比较,χ2=22.86、16.52,P<0.05。

表1 不同延迟时间扫描时间图像质量分布

3 讨 论

CT下肢直接法静脉造影成像与间接法比较,于足背静脉注射造影剂后直接流入小腿及大腿的静脉树并经CT后处理后成像,强化效果好。扫描后经过适当的后处理可以进行下肢静脉树立体直观的三维重建,缺点为操作相对复杂,除了个体因素差异之外最终图像质量受到多种因素影响。通过查阅文献及反复预实验我们了解到影响因素主要包括造影剂注射方案,扫描计划等[3]。

3.1造影剂注射方案:造影剂浓度和注射速率是直接法下肢静脉CT造影检查成功与否的关键因素。将未经稀释的造影剂注入下肢静脉,管腔内极高浓度造影剂会产生明显的线束硬化伪影,管壁边缘及周围组织变形、显示不清。因此文献报道多采用经生理盐水稀释后的造影剂,造影剂浓度不一[1]。Uhl[3]推荐的造影剂浓度为20mL造影剂配比180mL生理盐水,1∶9。焦慧[4]及欧阳裕锋[5]等报道1∶3配比的造影剂浓度(碘海醇,350mg I/mL)进行下肢静脉CT造影检查分别诊断先天下肢静脉畸形、静脉曲张。赵君禄[6]等采用1∶5浓度(碘海醇,300mg I/mL)进行下肢静脉CT造影诊断下肢静脉梗阻。王宁[1]等研究结果表明1∶6~1∶9浓度配比(碘帕醇,370mg I/mL)均可以获得满意的下肢静脉CTV图像效果。张静[7]等应用1∶10浓度(碘帕醇,370mg I/mL)诊断下肢静脉曲张。上述文献报道均满足了临床需求。考虑到碘造影剂的安全性问题,临床工作中均本着满足诊断需求得条件下,用量越少越好。结合文献及预实验本研究采用了1∶7~1∶9(碘帕醇,370mg I/mL)浓度配比。下肢静脉路径长管腔大且不规则,血管内有瓣膜防止血液逆流,因而相比动脉而言血流慢并腔内压力低,当存在病理情况如外伤、大型手术后、妊娠等易形成血栓。高注射速率可以提高单位时间内对比剂总量增加血管强化程度,且较高的注射速率有利于静脉管腔充盈。但是对于下肢静脉的特点,高注射速率会增加静脉炎及血栓脱落的风险,因此临床多采用较低的注射速率。Uhl[3]推荐的造影剂注射速率为2~3mL/s。张静[7]采用2.5mL/s,王宁[1]等采用3.0mL/s,李小龙[8]、欧阳裕锋[5]采用2.0mL/s,赵君禄[6]采用2.3mL/s,注射速率均获得了满意的下肢静脉CTV图像。结合文献及预实验本研究采用3.0mL/s造影剂注射速率。

3.2扫描计划:包括延迟时间、扫描时间、管电流和管电压、螺距等。合适的延迟时间和扫描时间是CT下肢静脉造影成像的另一重要因素。Uhl[3]推荐的延迟时间是30s,扫描时间为注射时间减去延迟时间,约30~70s。张静[7]所采用的延迟时间为注射时间减去机器根据扫描范围设定的扫描时间。王宁[1]等采用延迟时间50s,扫描时间20s。李高阳[9]等采用延迟时间55s,扫描时间25s。赵君禄[6]等采用延迟时间20s,扫描时间45~75s。进行下肢静脉CT造影检查的患者,经常伴发下肢静脉曲张、静脉瓣膜功能不全,静脉血容量增加且流速更慢,为了保证整个扫描过程中下肢静脉系统能尽可能的充满造影剂,应当适当增加延迟时间。下肢静脉路径包括胫前后及腓静脉段、腘静脉段、股静脉段及髂静脉段,路径长扫描范围有时可达1m。为了保证扫描期间各段静脉造影剂浓度尽量为峰值浓度,应当适当增加扫描时间。结合预实验本研究重点分析了延迟时间及扫描时间对于下肢静脉CT造影图像质量的影响。为了获得足够的注射时间保证下肢静脉系统完全充盈,本研究采用200mL的造影剂、生理盐水混合液体量,在注射速率3.0mL/s条件下,平均注射时间大于60s。研究结果显示A组(延迟时间50s,扫描时间为机器根据扫描范围匹配的时间,约10~20s),图像质量分布不均匀,主要集中在良和可,失败率高,观察图像可发现腘静脉及以远水平图像显示良好,股静脉及髂静脉水平图像显示差。B组(延迟时间30s,扫描时间为注射时间减去延迟时间20~30s),图像质量为良及优,且主要分布于优,下肢静脉全程显示结果满意。C组(延迟时间20s,扫描时间为注射时间减去延迟时间30~40s),图像质量亦为良及优,观察图像发现股静脉及以远图像显示良好但部分病例出现分层现象。统计分析结果三组图像质量不全相同,两两分析显示A组分别与B组、C两组有明显统计学差异,图像质量明显低于两组。B组与C组间图像质量无明显统计学差异,而同等管电流、管电压等CT机器条件下,扫描时间的增加会增加患者曝光量及辐射剂量。因此相比较C组扫描时间30~40s,B组扫描时间20~30s更有利于临床应用。

综上所述,在相同液体量(200mL)、造影剂浓度(1∶7~1∶9)、注射速率3.0mL/s条件下,320排螺旋CT下肢静脉直接法血管造影,采用延迟时间30s,扫描时间20~30s可以获得满足临床诊断需求的图像且更有利患者。本研究样本量相对少且个体差异如身高、体重等未考虑在影响因素中,需扩充数据增加可信度。