保护性耕作对陇中旱作麦田蓄水保墒效果和产量的影响

祁小平, 李 广, 袁建钰, 常海刚

(甘肃农业大学林学院,甘肃 兰州 730070)

土地利用方式及耕作制度的改变对农田生态系统有直接性影响,合理的耕作方式能够协调农田生态系统中“水、肥、气、热”间的关系,优化土壤结构,促进作物的生长和产量的形成[1-2]。陇中黄土高原半干旱区是甘肃省重要的小麦(Triticum aestivum)生产区,但该地区地处我国西北内陆,降雨量少、蒸发量大,年均降雨量在300~500 mm 之间,降雨量年际波动剧烈且季节分布不均,常常十年九旱,是黄土高原旱地农业的典型代表[2]。另外,长期以来传统的耕作方式降低了土壤保肥蓄水能力、加剧了水土流失,使农田生态环境日益恶化,作物产量降低,这严重制约着该地区农业经济的发展[3-5]。因此,寻求一种既可以改善农田生态环境又能促进小麦节水增产的耕作措施是该区实现农业可持续发展的当务之急。有研究表明,以免耕为代表的保护性耕作措施是一项节水增效的重要措施,在改善耕地土壤质量和提高土壤蓄水保肥能力、以及控制水土流失方面具有显著的生态效益,是缓解我国干旱及半干旱地区农业生产中水资源不足,提高作物产量和水分利用效率实现农业可持续发展的有效途径之一[1,6]。因此,在陇中黄土高原半干旱区特殊的地理和气候条件下,探究保护性耕作措施对改善农田生态环境,提高作物产量和水分利用效率,实现作物节水增产增效方面具有重要意义。

目前,保护性耕作已成为半干旱区农业可持续发展的重要技术之一,近年来国内外已有大量研究和应用[7-8],与传统耕作相比免耕具有良好的蓄水保墒作用,可显著提高冬小麦贮水量和水分利用效率;黄明等[9]研究表明,免耕覆盖和深松覆盖较传统耕作方式能够培肥土壤,提高小麦花后干物质积累,促进产量的形成;但也有研究表明,保护性耕作对作物产量影响不明显,甚至出现减产的现象[10-12]。目前关于保护性耕作对产量影响的研究大都从土壤养分及水分条件出发,但针对作物产量形成的关键因素,即作物生长特性、水分利用与产量之间关系的研究鲜有报道,且在陇中黄土高原半干旱区特殊的地理和气候条件下,保护性耕作对陇中黄土高原半干旱区春小麦水分利用和产量形成的影响尚不明确。

因此,本研究依托陇中黄土高原旱农综合试验站,通过不同耕作措施对土壤容重和含水量、春小麦生育期耗水量与水分利用效率的影响,综合分析春小麦农艺性状、干物质积累和产量形成的关系。阐明保护性耕作对春小麦水分利用效率和产量的影响,以期为陇中黄土高原半干旱区保护性耕作的推广应用以及农业可持续发展提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

本试验在甘肃省定西市安定区安家坡村甘肃农业大学旱农综合试验站(35°64′N,104°64′E)进行[13]。该地区属于典型的半干旱雨养农作区,平均海拔2000 m,年均气温为6.4 ℃、年均蒸发量1531 mm、无霜期约140 d。年均降雨量409.5 mm,生育期平均降雨量302.9 mm[13];通过分析该地区多年月均降雨情况可知(图1),降雨量季节分布不均匀与作物生长关键需水时期不一致,全年降雨的65%~70%集中在6—9 月,在作物播种期和幼苗期的3—5 月降雨量仅占全年降雨的18%~21%,整个冬季和春季干旱少雨、存在严重的季节性干旱。2020年降雨量(388.4 mm)比多年平均降雨量(409.5 mm)低5.15%,为平水年型。试验区土壤质地为黄绵土,土壤养分含量、地貌特征在陇中黄土高原旱作区有一定代表性[13]。试验前耕层(0~20 cm)土壤理化性质如表1所示。

图1 2016—2020年试验区月均降雨量Fig.1 Average monthly rainfall in the test area from 2016 to 2020

表1 试验前供试土壤理化性质Tab.1 Physical and chemical properties of the tested soil before the test

1.2 试验设计

样地布设于2016年,已经持续监测近5 a,本研究以2020 年数据为基础进行分析。选择“甘春27号”春小麦为供试品种,该品种抗旱抗倒性强、适应性广,已在甘肃陇中半干旱地区有较大的推广面积。春小 麦 于2020 年3 月15 日播种、8 月5 日收获。试验以传统耕作(T)为对照,再布设3种保护性耕作:传统耕作+秸秆覆盖(TS);免耕(NT);免耕+秸秆覆盖(NTS)共4 个处理。每个处理重复3 次共计12块样地,样地面积为24 m2(6 m×4 m),每块样地播种量为150 kg·hm-2,为避免边际效应各样地间设置1 m的隔离带。经走访调查当地农户春小麦种植施肥习惯,确定本试验施肥水平为:225 kg·hm-2尿素(含N 46.2%)和150 kg·hm-2过磷酸钙(16% P2O5),采取70%底施+30%拔节期追施的施肥模式。依据课题组在该地区的灌水量试验[13],在春小麦拔节期(2020 年4 月22 日)补灌150 mm 灌水量,以保证春小麦生长过程中对水分的需求。灌溉水源为水窖里收集的自然降水,利用塑料软管将水引入试验小区,用精度0.001 m3的水表计算具体灌溉用水量。其他田间管护措施与当地常规耕作一致,具体耕作方法[1]见表2。

表2 不同耕作处理描述Tab.2 Description of different tillage treatments

1.3 样品采集及测定方法

1.3.1 春小麦干物质积累与转运 春小麦开花期和成熟期,在各试验小区随机采集15株具有代表性的植株地上部分样品带回实验室,将其分为叶片、茎秆和穗分别装入信封中置于恒温烘箱在105 ℃下杀青0.5 h,然后在80 ℃下烘至恒重[13],分别测定植株样品各部分干物质量,计算营养器官干物质积累与转运量,具体计算公式如下[14]:

(1)花前干物质转运量(kg·hm-2)=开花期营养器官干重-成熟期营养器官干重

(2)花前干物质转运率(%)=花前干物质转运量/开花期营养器官干物质量×100

(3)花前干物质贡献率(%)=花前干物质转运量/成熟期籽粒干物质量×100

(4)花后干物质积累量(kg·hm-2)=成熟期营养器官干重-花前干物质转运量

(5)花前干物质贡献率(%)=花后干物质积累量/成熟期籽粒干重×100

(6)籽粒收获指数(%)=成熟期籽粒干重/成熟期植株生物量×100

1.3.2 春小麦生育期耗水量与水分利用效率测定 在春小麦播种前和成熟期用环刀法测定土壤剖面(0~20 cm,20~40 cm,40~60 cm,60~80 cm,80~100 cm)土壤容重,用烘干法测定土壤含水量,每个处理做3 次重复,计算春小麦生育期贮水量与水分利用效率,具体计算公式如下[6]:

(1)土壤含水量(%)=(鲜土干重-烘干后干土干重)/烘干后干土干重×100

(2)土壤蓄水量W(mm)=∑(Ai×Bi×Ci),式中:i为土层;Ai为土壤含水量(%);Bi为土层土壤容重(g·cm-3);Ci为土层厚度(cm)。

(3)土壤蓄水量变化量ΔW(mm)=播种前0~100 cm 土层贮水量-收获后0~100 cm 土层贮水量。式中:0~100 cm 土层贮水量为各土层的加权平均值,权重为土层厚度所占比例。

(4)根据田间水分平衡方程计算总耗水量(ET):ET(mm)=P+I-ΔW+G-R,式中:P(mm)是作物生育期总降水量;I(mm)是作物生长期间的灌水量;ΔW(mm)为作物生育期土壤贮水量变化;G(mm)为作物利用地下水量;R(mm)为径流量。因试验地为旱地,小麦全生育期降水少,试验地较为平坦,未考虑地表径流量渗漏等情况;又因试验地处于陇中丘陵区,地下水位低,深层土壤水分的影响可忽略不计。因此,ET(mm)=P+I-ΔW

(5)水分利用效率WUE(kg·hm-2·mm-1)=Y/ET,式中:Y为作物籽粒产量(kg·hm-2);ET为春小麦生育期耗水量(mm)。

(6)休闲期土壤蓄墒率(%)=(W2-W1)/P,式中:W2为休闲期末期土壤蓄水量(mm);W1为休闲期初期土壤蓄水量(mm);P为休闲期总降水量(mm)。本研究中休闲期为2019年8月至2020年3月。

1.3.3 农艺性状测定方法 在春小麦灌浆期,参照Böhm[15]方法用直径为10 cm的根钻对所有处理的春小麦进行根系取样,10 cm 为1 个层次深度到100 cm。每个处理3 次重复。用0.25 mm 筛子洗净根系,去除杂质,在85 ℃烘干至恒重,测定根干重。并通过公式:根冠比=地下生物量/地上生物量,计算根冠比[16]。

在春小麦拔节期、开花期、灌浆期和成熟期各试验小区分别取15株具有代表性的小麦植株,用面积仪(LI-3000)测定叶面积,并通过公式:叶面积指数(LAI)=叶片总面积/土地面积,计算叶面积指数[14]。

1.3.4 籽粒产量及产量构成因素 春小麦成熟后在各试验小区中间区域随机选取3 个1 m2样方(避免边际效应),调查单位面积有效穗数、每穗粒数(随机取15 穗);收割样方内春小麦地上部分装入网袋自然风干,脱粒后称取籽粒重量,通过换算得到春小麦公顷产量和公顷有效穗数,并取500粒称重,换算成千粒重[13]。

1.4 数据处理

使用SPSS 24.0 软件进行数据统计分析,Sigmaplot 12.5软件作图。运用单因素方差分析(One-way AVONA)检验春小麦各处理间水分利用效率、干物质积累与转运、农艺性状及产量间的差异显著性(α=0.05),用Pearson相关性分析法描述春小麦农业性状与产量间的相关关系。

2 结果与分析

2.1 不同耕作措施对旱作麦田蓄水保墒效果的影响

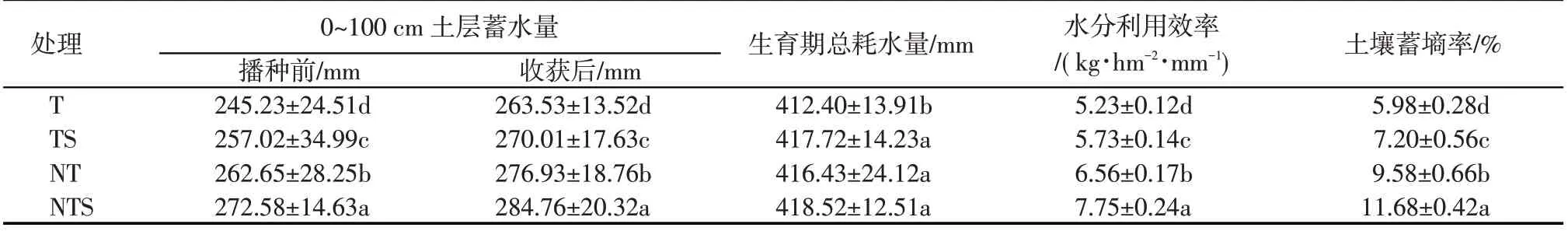

不同耕作措施下土壤容重和含水量的变化如图2 所示,在春小麦播种前和收获后土壤耕层(0~40 cm)容重和含水量均表现为:NTS>NT>TS>T,与播种前相比收获后T 和NTS 处理下容重提高了2.67%和1.64%,含水量提高了2.54%和3.05%;NTS处理显著提高了播种前和收获后土壤蓄水量、水分利用效率及休闲期土壤蓄墒率(表3),与处理T 相比,NTS 处理下播种前和收获后土壤蓄水量平均提高了27.35 mm 和21.23 mm,水分利用效率提高了48.18%、休闲期蓄墒率提高了5.70%;不同耕作措施处理下生育期总耗水量在412.40~418.52 mm 之间,表现为:NTS>NT>TS>T,但NTS、NT 与TS 处理间差异不显著。

表3 不同耕作措施对春小麦水分利用效率及耗水量的影响Tab.3 Effects of different tillage measures on water use efficiency and water consumption of spring wheat

图2 不同耕作措施对土壤容重和含水量的影响Fig.2 Influence of different tillage measures on soil bulk density and water content

2.2 不同耕作措施对春小麦叶面积指数及干物质量积累与转运的影响

2.2.1 不同耕作措施对春小麦生育期叶面积指数的影响 由图3 所示,不同生育期各处理春小麦叶面积指数存在显著差异(P<0.05),且均在NTS 处理下达到最大值。从拔节到成熟期各处理下春小麦叶面积指数均呈先增后减的趋势,传统耕作处理(T和TS)在抽穗期达到了峰值,而免耕处理(NT 和NTS)在开花期达到最大值,从开花期到成熟期各处理下春小麦叶面积指数降幅在44.74%~39.20%之间,具体表现为T(44.74%)>TS(43.16%)>NT(42.08%)>NTS(39.20%)。说明免耕秸秆覆盖可显著提高春小麦叶面积,有效延缓了花后期小麦叶片的衰老。

图3 不同耕作措施对春小麦生育期叶面积指数的影响Fig.3 Effect of different tillage treatments on the leaf area index during the growth period of spring wheat

2.2.2 不同耕作措施对春小麦干物质量积累与转运的影响 不同耕作处理显著影响春小麦干物质积累与转运情况(表4)。与传统耕作(T)相比,不同保护性耕作(TS、NT和NTS)处理下花后干物质积累量对籽粒的贡献率显著高于花前干物质转运的贡献率,说明花后干物质积累是小麦籽粒干物质形成的主要时期。NTS处理显著提高了春小麦花后干物质积累量与贡献率,且各处理间差异显著(P<0.05),相比于TS 和NT 处理,NTS 处理下花后干物质积累量分别提高了67.38%和32.14%,花后干物质贡献率分别提高了12.47%和6.61%;不同耕作处理下籽粒收获指数表现为NTS>NT>TS>T,但各处理间差异不显著。

表4 不同耕作措施对春小麦干物质积累与转运的影响Tab.4 Effects of different tillage measures on dry matter accumulation and transportation of spring wheat

2.3 不同耕作措施对春小麦产量及农艺性状的影响

2.3.1 不同耕作措施对春小麦产量及其构成因素的影响 不同耕作处理显著影响春小麦产量及其构成因素(表5),NTS 处理显著提高了春小麦产量使产量达到了3243.30 kg·hm-2,比常规耕作(T)产量提高了49.32%。NTS处理也改善了春小麦群体结构、优化了产量构成因素。与处理T 相比,NTS 处理下春小麦千粒重、公顷有效穗数和穗粒数分别增加了15.25%、16.70%和11.46%。通过产量与其构成因素间做通径分析发现(表6),通径系数依次为:公顷有效穗数(0.397)>千粒重(0.392)>穗粒数(0.301),表明公顷有效穗数和千粒重对春小麦增产的贡献最大。

表5 不同耕作措施对春小麦产量及其构成因素的影响Tab.5 Effects of different tillage measures on spring wheat yield and its components

表6 春小麦产量及其产量构成因素的通径分析Tab.6 Path analysis of spring wheat yield and its yield composition

2.3.2 不同耕作措施对春小麦农艺性状的影响 不同耕作措施显著影响春小麦农艺性状(图4),NTS处理显著提高了春小麦根系干重、株高和生物量,显著降低了根冠比。与处理T 相比,NTS 处理下春小麦根系干重、株高和生物量分别增加了90.91%、22.17%和44.07%,根冠比降低了13.74%;由表7 可知,水分利用效率(r=0.992)、叶面积指数(r=0.952)、根系干重(r=0.955)与产量及产量构成因素间存在极显著正相关(P<0.01),表明水分利用效率,叶面积指数,根系干重的提高是促进小麦增产的重要原因。

表7 春小麦产量、水分利用效率与农艺性状间的相关性分析Tab.7 Correlation analysis between spring wheat yield,water use efficiency and agronomic traits

图4 不同耕作措施对春小麦农艺性状的影响Fig.4 Effects of different tillage measures on agronomic characteristics of spring wheat

3 讨论

3.1 不同耕作处理对春小麦土壤含水量及水分利用效率的影响

耕作是土壤物理响应的主要驱动因子,容重和含水量是反映土壤物理性质的基本因素。本试验研究表明,NTS 处理显著提高了播种前和收获后耕层(0~40 cm)土壤容重和含水量,与其他各处理相比,NTS 处理下播种前和收获后容重变化量最低而含水量变化量最高,这说明经过5 a的免耕处理土壤容重以达到较高,变化基本稳定不再持续增加。这与罗珠珠等[17]的研究结果一致,这是因为试验地土壤质地为黄绵土,土壤有机质含量低、黏性差,土壤多为粉粒结构、易侵蚀、保水保肥能力差。传统耕作下麦田耕层土壤较疏松、水分易蒸发。而NTS 处理保留了根茬,增加了土壤有机质的含量,经过多年的免耕处理,有效降低了耕作对表层土壤的破坏,促进了大的土壤团聚体的形成并且提高了土壤团聚体稳定性有效降低了水分的蒸发和下渗,起到了聚水保墒的作用,提高了土壤含水量、提升了土壤的蓄水容量[18-22]。

减少土壤水分蒸发,提高作物水分利用效率是旱作农业研究的重要内容[20]。本研究发现,NTS 处理可以显著提高春小麦水分利用效率,这与前人研究结果一致[18,20-21]。这是因为陇中黄土高原半干旱区具有降雨量少、蒸发量大的特点。秸秆覆盖可有效降低表层土壤水分的蒸发,免耕能够有效改善土壤结构、促进土壤团聚体的形成,提高土壤蓄水能力[21];而免耕秸秆覆盖处理结合了二者的优点,具有良好的保水抑蒸作用,能够降低土壤水分的无效蒸发,满足春小麦生长关键时期对水分的需求,促进小麦的增产,进而提高春小麦水分利用效率达到保水增产的效果。此外,本研究中与传统耕作相比,TS、NT 和NTS 处理均不同程度的提高了春小麦生育期总耗水量,但各处理间差异不显著。这与冯福学等[23]的研究结果一致,这是因为随着小麦的生长,小麦冠层结构逐渐增大,秸秆覆盖抑制土壤水分蒸发的作用逐渐减弱,土壤水分的消耗以作物蒸腾为主[23]。而在免耕秸秆覆盖处理下小麦生长旺盛,叶面积指数增大,蒸腾耗水增多,导致成熟期各处理间土壤蓄水量差异减小,各处理间春小麦生育期耗水量差异不显著[23]。这也说明采用生育期秸秆覆盖的保护性耕作措施并不能充分利用土壤水分,达到显著的节水增效作用,在本试验条件下仅研究生育期秸秆覆盖对土壤蓄水保墒效果的影响存在一定的局限性,那么在休闲期实施秸秆覆盖是否更有利于提高蓄水保墒效果,还需要进一步研究揭示。

本研究还发现,NTS 处理可显著提高休闲期土壤蓄墒率及及播种前和收获后土壤蓄水量,其中对播种前土壤蓄水量提高效果更显著。与丁晋利[6]和王志鑫[18]等的研究结果一致,这是因为传统耕作“三耕两耱”的耕作方式,造成休闲期土壤水分的大量蒸发,降低了耕作前土壤含水量[22];而免耕处理下,土壤未受到扰动并且保留了根茬,降低了地表径流和耕层土壤水分的无效蒸发,促进了休闲期土壤水分的积累,提高了休闲期土壤蓄墒率和耕作前土壤蓄水量[19]。因此,免耕秸秆覆盖处理具有显著的蓄水保墒作用,能够接纳并储存较多的雨水,满足春播时小麦生长的需要,达到“秋雨春用”的节水增产效果[11]。

3.2 不同耕作措施对春小麦叶面积指数及干物质量积累与转运的影响

干物质积累与转运是小麦产量形成的物质基础[24]。在本试验条件下,NTS 处理显著提高了春小麦叶面积指数,有效延缓了花后叶面积指数降低的速率,提高了花后干物质的积累量和对籽粒的贡献率,提高了籽粒收获指数。王健波等[24]在晋南旱区的研究表明,免耕秸秆覆盖能显著提高小麦净光合速率,提高花后干物质积累能力,促进干物质向籽粒中的积累和分配,最终提高小麦产量。陈乐梅等[25]在新疆的研究也表明,免耕覆盖可以显著提高小麦灌浆期间籽粒中干物质的积累量,提高干物质在籽粒中的分配比例。这些结论与本研究结果一致。这是因为免耕秸秆覆盖处理显著提高了小麦生长过程中土壤含水量和水分利用效率,克服了水分对春小麦生长关键时期的限制促进了小麦的生长。提高了小麦叶面积指数和叶片中水分含量,进而促进了小麦叶片对光合产物的积累[14]。叶面积指数的提高也有效改善了春小麦冠层形态结构,提高了小麦叶片对光能的截获量,促进了小麦群体的光合作用,进而提高了春小麦花后期干物质的积累量[24]。另外,NTS处理增加了土壤中根茬、枯落物等有机物的还田量,提高了土壤有机质含量,使土壤结构及通气状况得到改善,为作物生长提供了充足的养分,进而促进小麦籽粒中养分的积累,提高籽粒干重[19]。

3.3 不同处理对春小麦产量和农艺性状的影响

提高作物产量是农业生产的重点,耕作措施可通过调节土壤环境对作物的生长和产量的形成产生重要影响[23]。本研究发现,与常规耕作(T)相比,NTS 处理显著提高了春小麦产量,优化了产量构成因素,通过产量与其构成因素间的通径分析发现公顷有效穗数和千粒重对春小麦增产的贡献最大,是导致小麦产量提高的主要因素,这与韩宾[12]和王嘉男[14]等的研究结果一致。这是因为在春旱比较突出的陇中黄土高原半干旱雨养农作区,播种期水分胁迫是影响作物出苗和成活的关键因素[1],秸秆覆盖处理特别是NTS 处理,在春小麦休闲期贮藏了大量水分,显著提高了春小麦播种期土壤含水量,保证了春小麦较高的成活率和出苗率并且确保了苗期小麦的正常生长[1,14,26];NTS 处理具有良好的蓄水保墒能力,良好的水肥环境促进了小麦的生长,使小麦根系在发生有效分蘖的基础上保证了较多的有效穗数,从而提高小麦公顷有效穗数。另外,NTS处理也显著提高了春小麦叶面积指数,促进光合产物在籽粒中的积累和转运,提高籽粒千粒重,从而促进了小麦产量的形成。

建立合理的群体结构是提高作物产量的有效途径,根系干重、根冠比、叶面积指数、株高及生物量是反映小麦群体对水肥利用、光合性能及干物质积累的重要指标,是影响作物产量形成的重要因素[27]。本试验结果表明NTS 处理显著提高了春小麦根系干重、株高和生物量、显著降低了根冠比,与前人研究结果一致[16,28-30]。通过春小麦农艺性状和产量间的相关性分析发现水分利用效率、叶面积指数、根系干重与产量及产量构成因素间存在显著正相关(P<0.05),表明水分利用效率、叶面积指数、根系干重的提高是促进小麦增产的重要原因。这是因为NTS处理有效改善了耕层土壤结构,促进了根系的生长及深层分布,使根系能够充分吸收土壤水分和养分供地上部分利用,为产量的形成奠定了基础[21]。NTS 处理提高了株高和生物量降低了根冠比,表明NTS 处理有效改善了春小麦冠层结构,使地上部分获得了较大的干物质量分配比例,促使更多的光合同化物向籽粒和地上部分转移,从而实现作物产量的提高[16]。

4 结论

本研究基于陇中黄土高原旱作麦田在保护性耕作下土壤蓄水保墒效果、春小麦干物质量积累与转运和产量的分析,得出以下结论:

(1)免耕秸秆覆盖的耕作方式较传统耕作处理显著提高了土壤0~100 cm土壤蓄水量、水分利用效率及休闲期蓄墒率,起到了很好的蓄水保墒作用。

(2)免耕秸秆覆盖处理显著提高了春小麦叶面积指数,延缓了小麦叶片的衰老,提高了花后干物质积累量和贡献率,为实现小麦高产奠定了基础

(3)免耕秸秆覆盖处理不但优化了小麦产量构成因素,同时也改善了小麦群体农艺性状,其中水分利用效率、叶面积指数及根系干重的提高是实现小麦增产的重要原因。

因此,在本实验条件下,免耕秸秆覆盖是兼顾高产节水的最优耕作措施,对当地春小麦生产及保护性耕作在当地的推广应用具有一定的指导作用。