基于传质特性研究油种类对煎炸薯条质构的影响

张 晖,李培燕,吴港城,杨 丹,赵晨伟,金青哲,王兴国

(江南大学 食品学院,江苏 无锡 214122)

薯条因其金黄的色泽、酥脆的外壳和诱人的风味而备受消费者的青睐。通常薯条的品质可由质构、色泽、风味、水分含量和油含量来表征[1]。依据美国冷冻油炸薯条等级标准,质构占煎炸薯条质量评分权重的 30%[2],可见质构在薯条品质属性中的重要性。最近许多研究主要聚焦于薯条在煎炸过程中的吸油行为及控油方法上[3],而关于薯条质构的研究相对较少。油是炸制薯条不可或缺的重要成分。不同类型的油或脂都可用于煎炸。据报道,煎炸用油的种类可显著影响薯条的质构[4]。之前的研究多关注在油脂成分组成与薯条质构之间相关的层面上[5],而未深入探究其影响的原因。薯条的质构主要由潮湿柔软的核芯以及厚度约 1~2 mm的外壳组成[6]。有研究表明当薯条在170 ℃下油炸4 min后,其核芯区域的水分含量是外壳区域的8.66倍,外壳区域的孔隙率是核芯区域的 6倍[7]。此外,也有研究发现煎炸过程中表面形成的淀粉-脂质复合物含量高于核芯区域[8]。尽管薯条的核芯和外壳区域的物化性质差别很大,但关于此研究非常有限,尤其关于油种类对薯条外壳和核芯区域传质影响的研究更是鲜有报道。最重要的是整体水分含量已不能很好的解释预炸时间对薯条质构的影响,而外壳的水分含量则能很好的解释[6]。因此,很有必要从薯条的外壳和核芯两部分的传质特性出发来研究煎炸用油的种类对薯条质构的影响。此研究将为更好的理解薯条的质构是如何受油种类的影响提供新思路。

1 材料与方法

1.1 实验材料

马铃薯(Netherlands shiwu):山东潍坊;一级浸出大豆油、一级浸出米糠油和24度棕榈油:上海益海嘉里有限公司;一级浸出高油酸葵花油:上海日清油脂有限公司。

1.2 仪器与设备

DF 35A多用途电炸锅:中山市韩科电器有限公司;马铃薯切条器:阳江市江城区佳昌五金制品厂;MesoMR23-060 V-I低场核磁共振成像分析仪:苏州纽迈分析仪器股份有限公司;TA-XT Plus物性分析仪:英国Stable Micro Systems公司;D2 Phaser X射线衍射仪:德国布鲁克AXS有限公司;SU8100冷场发射扫描电子显微镜:日本日立株式会社。

1.3 实验方法

1.3.1 薯条样品准备

生马铃薯的预处理和漂烫薯条的制备参考Li等[5]的方法。将炸锅温度设置到170 ℃预热1 h。然后把漂烫好的薯条沥干水分后分别放入盛有不同油的炸锅中,在170 ℃下分别炸5、10、30、60、120和180 s,样品与油的比例为1∶20(w/w)[9]。油炸结束后,通过抖篮50次来沥干薯条表面的油[10]。待油炸好的薯条冷却至室温时,对于未形成外壳的薯条,使用刮胡刀片沿着表面向内切大约1 mm作为表面区域,剩下的部分被认为是核芯区域;对于形成外壳的薯条,使用刮胡刀片小心的移除黏连在外壳区域的软层,得到外壳区域(也称作表面区域);剩下的部分被认为是核芯区域。实验重复三次。

1.3.2 薯条质构的测定方法

使用物性分析仪测量样品的质构。薯条的质构是在油炸后表面温度冷却到50 ℃时进行测定的[9]。使用配备 30 kg的感应元和圆柱形平头探头 P/2的质构仪进行单循环穿刺实验。测试条件为:测前、测中和测后速度分别是2、2和10 mm/s,穿刺深度为5 mm,触发力为10 g。得到力-位移曲线中的第一个峰表示薯条样品表面的硬度,第一个峰之后的平均力表示样品的核芯硬度[11]。每个样品穿刺3个位置(两端和中间)来消除薯条的异质性,最终样品平行测定20次。

1.3.3 薯条表面和核芯中水油含量测定

样品的水分含量采用烘箱干燥法测定,油含量通过索氏抽提法测定[5]。

1.3.4 煎炸过程中薯条表面和核芯区域失水吸油动力学模型

一级动力学方程可用于描述煎炸过程中薯条的传质现象[12]。水分损失和吸油的传质动力学模型可用下式进行描述:

式(1)表示失水动力学模型,式(2)表示吸油动力学模型。W表示煎炸时间为t时薯条中的水分含量(%,干基);Kw表示水分损失速率常数(s-1);We表示无限煎炸时间下的水分含量(%,干基);O表示煎炸时间为t时薯条中的油含量(%,干基);Ko表示吸油速率常数(s-1);Oe表示无限煎炸时间下的油含量(%,干基)。初始条件是当煎炸时间为0时,水分含量为W0,油含量被认为是 0;对式(1)和(2)进行积分,并将初始条件带入得到下式[13]:

其中,O*为油含量(被定义为给定时间下的油含量与初始油含量的差值)[14];此外当煎炸时间很长时,We可忽落不计[15],式(3)可写为下式:

1.3.5 薯条中水分空间分布的测定

采用低场核磁共振成像分析仪对样品进行检测。将样品放入直径为25 mm的核磁管中,随后置于磁体箱中射频线圈的中心位置,采用自旋回波SE序列获得样品的T2加权像。测试参数如下:仪器的磁场强度为0.5 T,永磁体的温度是32 ℃,仪器主频SF为21.1 MHz,回波时间TE为30 ms,重复时间TR为500 ms。通过调节仪器自带的软件进行伪彩并分析样品中氢质子信号强度。

1.3.6 薯条表面和核芯中晶体结构的测定

冷冻干燥后的样品用研杵进行研磨,并过100目筛。然后将样品放置在相对湿度为75%的饱和氯化钠溶液的环境中平横水分一周后测量。取少量平衡好的样品填满圆形样品槽,用载玻片压实并确保样品表面平整并修整边缘。将制好样的样品台放入 X-射线衍射仪中,在步长为 0.02°和扫描速度为 2°/min下从 3°到 35°(2θ)扫描样品。实验中使用电压40 kV和电流30 mA的Cu-Kα辐射源(波长=0.154 2 nm)。样品的相对结晶度计算为结晶区衍射峰面积与总面积的比值。

1.3.7 薯条微观结构的观察

通过冷场发射扫描电子显微镜以 3 kV的加速电压捕获薯条的微观结构。将脱水脱脂的薯条切成大约1 mm厚的薄片,并用双面导电胶带将样品的横截面固定在样品台上,然后在真空条件下溅射喷金后,放入样品舱进行拍摄。样品的放大倍数为100×。

1.4 数据分析

除特殊说明外,所有实验至少重复三次,结果表示为平均值±标准差。使用SPSS 19.0软件对数据进行均值分析和单因素方差分析,随后对样品进行邓肯事后检验来分析样品之间的差异性。此外,使用Origin软件绘制图形。

2 结果与分析

2.1 油种类对薯条表面和核芯区域质构的影响

煎炸过程中油种类对薯条表面硬度和核芯硬度的影响如图1所示。对于表面硬度来说(图1A),随着煎炸时间的延长,薯条的表面硬度下降,这主要归因于淀粉凝胶化、蛋白变性、中间束层的溶解和孔隙的形成[16]。在整个煎炸过程中不同油炸制薯条的表面硬度有显著性差异(P<0.05)。使用棕榈油炸制薯条的硬度显著的高于高油酸葵花油。这可能是由于在煎炸的前期棕榈油的传热速率快于高油酸葵花油,使得棕榈油炸制薯条的表面脱水速率高于高油酸葵花油,使棕榈油炸制的薯条提前出现了外壳,随着油炸时间的延长,外壳逐渐增加,增加了穿刺阻力,使得表面硬度较高。为了证实这一猜想,不同油炸制薯条的表面水分含量随煎炸时间的变化将在后续实验中详细阐述。

图1 油种类对薯条表面(A)和核芯(B)硬度的影响Fig.1 Effects of oil types on surface (A) and core (B) hardness of potato strips

对于核芯硬度来说(图1B),随着煎炸时间的延长,核芯的硬度也下降,这一趋势与表面硬度相似。在煎炸的前10 s,不同油炸制薯条的核芯硬度没有显著性差异(P<0.05)。当煎炸时间为30 s时,棕榈油炸制薯条的核芯硬度显著地高于高油酸葵花油(P<0.05),这可能是由于棕榈油的对流传热系数高于高油酸葵花油,使得棕榈油炸制薯条内部的水分不断的向表面迁移,水分快速损失,薯条内部的淀粉糊化受限,结构破坏不严重,因此内部硬度略高。煎炸时间超过60 s后,除高油酸葵花油炸制的薯条外,其它油炸制薯条的核芯硬度之间没有显著性的差异(P<0.05)。

2.2 油种类对薯条表面和核芯区域水油含量的影响

煎炸过程中不同油对薯条表面(图2A)和核芯区域(图2B)水分含量的影响如图2所示。对于表面区域来说(图2A),在整个煎炸过程中,使用棕榈油炸制薯条的表面水分含量低于其它三种油。这可能是由于棕榈油的传热速率高于其它三种油,表面的水分迅速蒸发,引起表面水分下降。Segnini等[17]报道了薯片的峰值力随着水分含量的增加而下降。对于核芯区域来说(图2B),在煎炸的前60 s,棕榈油和米糠油炸制薯条的核芯水分含量低于大豆油和高油酸葵花油;煎炸时间超过60 s后,与前60 s核芯水分含量的变化趋势相反。这可能是由于煎炸60 s后,由于棕榈油和米糠油炸制薯条的外壳厚度高于高油酸葵花油和大豆油,水分向表面迁移的速率变慢,导致滞留在核芯的水分增加。

图2 油种类对薯条表面和核芯水油含量的影响Fig.2 Effects of oil types on moisture and oil content and its ratio of surface and core of potato strips

煎炸过程中不同油对薯条表面(图2C)和核芯(图2D)区域油含量的影响如图2所示。在整个煎炸过程中,米糠油和棕榈油炸制薯条的表面含油量高于高油酸葵花油和大豆油,而不同油炸制薯条核芯区域油含量与表面含油量的趋势相反。这可能是由于在煎炸的前60 s,棕榈油和米糠油炸制薯条的中心温度比高油酸葵花油和大豆油炸制薯条升温快,在薯条内部形成了很大的蒸汽压,使油很难进入薯条的内部。而当煎炸时间超过60 s后,可能由于米糠油和棕榈油炸制薯条比高油酸葵花油和大豆油炸制薯条的外壳厚,孔隙小,使得渗入核芯的油较少。

2.3 油种类对薯条表面和核芯区域失水吸油动力学的影响

不同油炸制薯条表面和核芯区域中失水和吸油的动力学参数见表1。可以看出,所有的R2均在0.819和0.992之间,这表明该模型与实验值的拟合优度较好。

表1 不同油炸制薯条表面和核芯区域失水和吸油的一级动力学模型参数Table 1 Parameters of first-order kinetic model of moisture loss and oil absorption on the surface and core regions of fries fried in different oils

从表1中可以看出,表面水分损失速率常数远高于核芯水分损失速率常数。其中棕榈油炸制薯条的表面水分损失速率最高为0.053 6 s-1,其次是米糠油,而高油酸葵花油炸制薯条的表面水分损失速率最低为0.021 6 s-1。这与图2A的结果一致。这可能是促使棕榈油炸制薯条优先形成外壳的原因。对于核芯区域水分来说,使用棕榈油炸制薯条的水分损失速率(0.003 2 s-1)低于高油酸葵花油炸制薯条的水分损失速率(0.005 3 s-1),这可能是由于煎炸过程中棕榈油炸制的薯条先形成了外壳,阻碍了水分向外扩散,从而降低了水分损失。对于表面油吸收速率来说,表面吸油速率高于核芯吸油速率。棕榈油炸制薯条的表面吸油速率最高(0.093 8 s-1),而大豆油炸制薯条的表面吸油速率最低(0.038 7 s-1);对于核芯油吸收速率来说,使用高油酸葵花油和大豆油炸制薯条的吸油速率相似且高于米糠油和棕榈油炸制薯条的吸油速率,这与图2C和2D的结果一致。

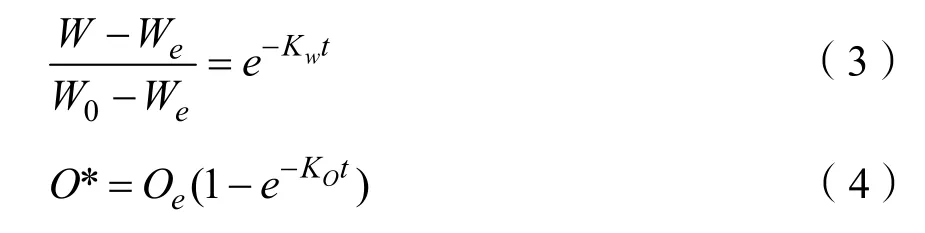

2.4 油种类对薯条中水分空间分布的影响

为了使煎炸过程中薯条的水分可视化,不同油炸制薯条的T2加权像如图3所示。红色越深表示薯条中水质子密度越高,蓝色越深表示薯条中水质子密度越低。随着煎炸时间的延长,薯条表面区域的水分逐渐减少。当油炸时间为 5 s时,从薯条的纵截面可以看出,使用高油酸葵花油和大豆油炸制薯条中的水分主要分布在薯条的中心区域,而两端的水分比较少;而使用米糠油和棕榈油炸制薯条的水分分布比较均匀。这可能是因为米糠油和棕榈油炸制薯条内部结构破坏严重,导致了薯条内部水分的重新分布。在油炸的前30 s,使用高油酸葵花油和大豆油炸制薯条的内部水分含量高于米糠油和棕榈油,而不同油炸制薯条表面区域的水分含量没有明显差异。当煎炸时间超过60 s时,使用米糠油和棕榈油炸制薯条的表面水分含量明显低于高油酸葵花油和大豆油,而核芯区域的水分含量明显高于高油酸葵花油和大豆油。这可能是由于使用米糠油和棕榈油炸制薯条的外壳较厚且紧密,降低了内部水分扩散到表面的速率。

图3 油种类对薯条水分空间分布的影响Fig.3 Effects of oil types on spatial distribution of water in French fries

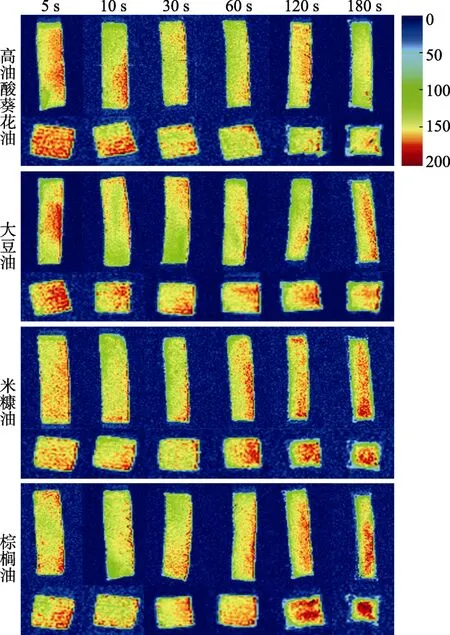

2.5 油种类对薯条表面和核芯区域晶体结构的影响

不同油炸制薯条表面和核芯区域中相对结晶度随时间的变化如图4所示。对于表面区域而言,随着煎炸时间的延长,淀粉-脂质复合物的含量逐渐增加。在煎炸的前60 s,不同油炸制薯条中淀粉-脂质复合物的含量没有明显的差异。煎炸60 s后,棕榈油和米糠油炸制薯条中淀粉-脂质复合物的含量明显高于高油酸葵花油和大豆油(图4A)。研究表明与不饱和脂肪酸相比,淀粉更倾向于与饱和脂肪酸络合,这可能是由于不饱和脂肪酸中双键的存在使得脂肪酸分子具有更高的弯曲度,增加了空间位阻,使得不饱和脂肪酸与淀粉形成脂质复合物较为困难[18]。而棕榈油中的饱和脂肪酸含量远高于高油酸葵花油,这可能是棕榈油炸制薯条中淀粉-脂质复合物高于高油酸葵花油的原因。淀粉-脂质复合物的存在会影响产品的质构[19]。De Pilli等[20]报道了挤压大米基食物的质构较硬是由于生成了较高的淀粉-脂质复合物。Yan等[21]发现蒸煮过程中淀粉-脂质复合物的形成改善了面条的硬度。这解释了米糠油和棕榈油炸制薯条表面硬度高于其它两种油的原因。

图4 油种类对薯条表面区域(A)和核芯区域(B)相对结晶度的影响Fig.4 Effects of oil types on relative crystallinity of surface region (A) and core region (B) of potato strips

对于薯条的核芯区域来说(图4B),随着煎炸时间的延长,淀粉-脂质复合物的含量在不断增加。棕榈油炸制薯条中淀粉-脂质复合物的含量最高,而高油酸葵花油炸制薯条中淀粉-脂质复合物的含量最低,米糠油和大豆油炸制薯条中淀粉-脂质复合物含量居中。与表面区域相比,薯条核芯区域形成的淀粉-脂质复合物较低。这与前人的研究[22]一致。总的来说,不管是核芯还是外壳区域,棕榈油炸制薯条的总相对结晶度含量以及淀粉-脂质复合物含量都比高油酸葵花油炸制薯条中的晶体含量高。这进一步解释了高油酸葵花油炸制薯条的硬度比棕榈油炸制薯条硬度软的原因。

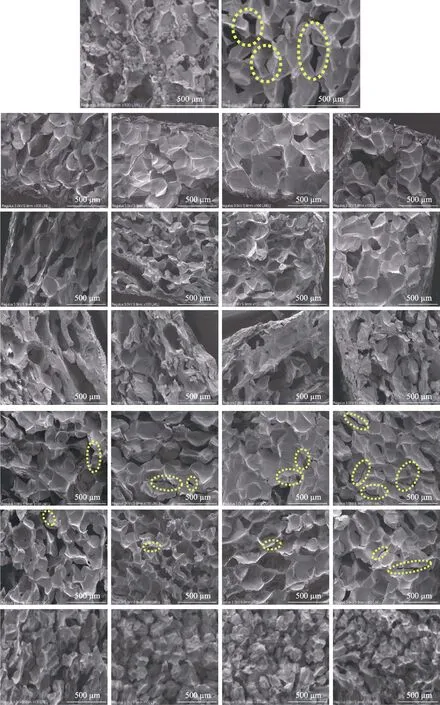

2.6 油种类对薯条微观结构的影响

生薯条、漂烫薯条以及不同油炸制薯条的微观结构如图5所示。从生薯条的内部微观结构中可以看出不同大小的椭圆或球形淀粉填充在薄壁细胞中,这些不规则的马铃薯淀粉颗粒堆积紧密,导致了较硬且具有凝聚力的结构。沸水漂烫后,马铃薯组织内部已观察不到完整的淀粉颗粒,这是由于凝胶化引起的马铃薯淀粉吸水溶胀以及破裂所导致[10]。此外高温漂烫会使起着粘合细胞作用的果胶物质发生β-消除反应分裂果胶链结构,削弱细胞壁的粘附性,使细胞间的结合力降低,细胞分离(椭圆),组织软化[23]。

图5 油种类对薯条核芯与表面之间的界面(A)和核芯(B)微观结构的影响Fig.5 Effects of oil types on the microstructure of the interface region between core and surface(A) and core region (B) of potato strips

对于煎炸薯条的界面区域来说(图5A),不同油炸制薯条的界面微观结构显著不同。高油酸葵花油和大豆油炸制薯条的表面形成的孔洞和裂缝最多,而棕榈油炸制薯条的表面形成的孔洞和裂缝较少。这可能是由于棕榈油内部水分迁移速率减慢的缘故。当煎炸时间 180 s时,使用高油酸葵花油炸制薯条的外壳酥松多孔,而使用棕榈油炸制薯条的外壳紧实致密。这为进一步理解棕榈炸制薯条的硬度高于高油酸葵花油提供了帮助。

对于薯条的核芯区域来说(图5B),随着油炸时间的延长,马铃薯组织细胞发生严重的收缩变形,细胞壁结构也消失不见。当煎炸时间为10 s,薯条核芯区域与漂烫薯条的微观形貌相似,内部也存在许多细胞分离的现象(椭圆)。当煎炸时间为60 s时,内部组织结构发生明显凹陷、皱缩、孔洞以及细胞分离(椭圆),这使得薯条内部硬度进一步降低。当煎炸时间为 180 s时,薯条核芯区域的组织细胞发生严重收缩变形,这些组织细胞的结构变化可能是引起硬度进一步下降的原因。与棕榈油炸制的薯条相比,高油酸葵花油炸制薯条的内部组织细胞皱缩、塌陷和变形比较严重。该现象支持了高油酸葵花油炸制薯条的核芯水分损失程度高于棕榈油炸制薯条的核芯水分损失程度(图2B)的结果。同时核芯区域微观结构的差异使我们更直观的理解了为什么不同油炸制薯条的质构之间有明显地差异。

3 结论

本研究通过调查油种类对薯条表面和核芯质构、水油含量、失水吸油动力学常数、水分空间分布、晶体结构以及微观结构的影响得出:薯条的质构显著的受油种类的影响(P<0.05),棕榈油和米糠油炸制薯条的表面硬度高于其它两种油。煎炸过程中,棕榈油和米糠油表面水分含量低于高油酸葵花油和大豆油,并且水分损失动力学表明了棕榈油炸制薯条的表面损失损率是高油酸葵花油的2.48倍。核磁共振影像也进一步证明了米糠油和棕榈油炸制薯条的外壳氢质子密度低于大豆油和高油酸葵花油。此外,与其它两种油相比,棕榈油和米糠油炸制薯条中不仅淀粉-脂质复合物含量高而且表面的孔隙少且致密。由此可知,煎炸过程中的水分损失快慢、淀粉-脂质复合物含量的的多少以及表面的致密程度共同影响了薯条的质构。这为更深入的揭示煎炸食品质构是如何受油种类的影响奠定了理论基础。