1998—2018年呼伦贝尔市植被覆盖度时空变化及驱动力分析

李 晶,刘乾龙,刘鹏宇

中国矿业大学(北京)地球科学与测绘工程学院, 北京 100083

自20世纪70年代以来,全球经济快速发展,生态环境日益恶化,生态问题已成为人类高度关注的一项重大战略问题[1]。植被作为陆地生态系统的主体,其生长状况和分布特征严格地受环境制约,能够敏锐反映出大气、水、土壤等成分的变化[2]。植被覆盖度(Fraction of Vegetation Coverage,FVC),通常定义为植被(包括叶、茎、枝)在地面的垂直投影面积占统计区总面积的百分比[3],既是描述地表植被生长状况的重要指标,也是反映区域生态系统环境变化的重要参量[4],被广泛应用在基于遥感的生态环境变化监测中。刘洋等[5]基于GIMMS-NDVI数据研究了1982—2013年新疆植被覆盖格局的时空变化及其可持续性特征。刘家琰等[6]基于1998—2013年SPOT/VEGETATION-NDVI数据,利用像元二分模型估算了神农架林区的植被覆盖度,并分析空间格局变化趋势。

地表植被变化的驱动力可大致分为气候因素、地形因素和人类活动因素[7]。何奕萱[8]、穆少杰等[9]分别采用灰色关联法和相关系数法探究了降水与温度对地表植被变化的影响,发现水热组合的共同作用大于单一气候因子影响,且影响程度存在显著的空间差异。谭学玲等[10]和Jian Peng等[11]引入海拔、坡度、地貌等因素定性分析了地形对植被变化的影响。随着研究的深入,越来越多的学者开始聚焦于人类活动因素对植被变化的影响。侯勇等[12]在研究内蒙古地区多年植被覆盖度时空变化中,发现近年来与人类活动的关系更密切。吴蔚[13]建立了十省煤炭开采和植被利用与保护的耦合模型,指出两者的耦合协调度与采后的土地复垦工作密切相关。张圣微[14]等将锡林郭勒草原植被覆盖度时空动态与气象、放牧数据结合分析,结果表明降水量和牲畜养殖数量对该地区植被覆盖度变化影响较大。

呼伦贝尔市属于中国北方典型的草地区域,植被类型复杂多样,是防风固沙的重要生态区。近年来,呼伦贝尔市经济在快速发展的同时也带了诸如植被退化、土地损毁、土地荒漠化、土壤盐渍化、生物多样性减少等生态问题[15—16]。已有研究认为气候暖干化的变化趋势,是促使呼伦贝尔草原区植被变化的主要原因[17—18],也有研究认为煤炭开采、经济发展、过度放牧等人类活动是导致植被退化的重要因素[19—21]。目前针对呼伦贝尔市植被变化驱动力的研究多聚焦于气候、地形等自然因素的影响,对于非气候因素的研究,常常局限于定性分析[22]或是将其视为一个整体通过预测值与真实值的差异来判断影响的大小[23],虽然后者可以定量研究其对植被变化的影响,却无法进一步探究驱动力因素的组成及各成分的影响趋势和程度。在方法上,多种形式、各具优点的统计方法被广泛应用到植被变化驱动力分析中,例如:多元线性回归、主成分分析、残差分析法、偏最小二乘回归、地理探测器、混合线性模型等等[24—27],现阶段研究多采用一种或两种统计方法,缺乏根据不同区域数据特点进行综合应用的案例。

综上所述,利用1998—2018年SPOT/VEGETATION NDVI长时序遥感数据开展呼伦贝尔市植被覆盖度的动态变化监测,并结合地形、气候和人类活动数据,在充分考虑数据特点的基础上,综合运用多种统计方法,建立流程化驱动力分析模型,实现定性与定量相结合地探究研究区植被覆盖度变化的驱动力因素组成、影响方式和影响程度,以期对呼伦贝尔市生态环境的可持续发展与植被保护政策制定提供科学的理论依据和数据支撑。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

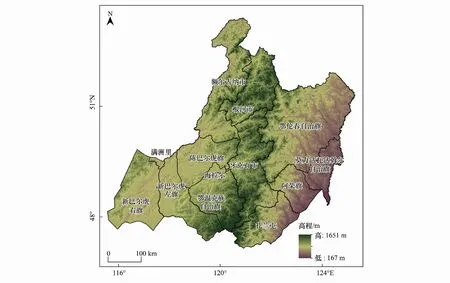

呼伦贝尔市位于内蒙古自治区东北部,总面积25.3万 km2(图1)。大兴安岭以东北—西南走向纵贯呼伦贝尔中部,构成呼伦贝尔林区,海拔550—1000 m;大兴安岭以西是呼伦贝尔草原区,由东向西地跨森林草原、草甸草原和干旱草原3个地带,海拔700—1700 m;大兴安岭以东是以种植业为主的农业经济区,海拔200—500 m。总体地势呈现出西高东低,由西向东缓慢过渡的特征。该市气候为显著的大陆性气候,全年降水量变化率大,地域分布不均匀,降水期多集中于7—8月;全年气温冬冷夏暖,温差较大,最热月(7月)平均气温在16—21℃之间。该市拥有丰富的草原、森林、矿产、水和生物资源,天然草场面积8.4万 km2,约占全市面积的33%,牲畜饲养规模近8年来稳定在800万只以上;有林地面积12.67 km2,占全市面积的50%,属于我国天保工程重点实施区域;已探明煤炭储量1963亿 t,占蒙东煤炭基地探明储量的40%,煤电联营和煤化工等相关产业发展迅速,2001—2012年原煤产量呈指数增长,之后趋于稳定。

图1 研究区地理位置Fig.1 Location of the study area

1.2 数据来源

1.2.1遥感数据

遥感数据下载于资源环境数据云平台(http://www.resdc.cn/)的中国年度植被指数(NDVI)空间分布数据集,该数据集是基于连续时间序列的SPOT/VEGETATION NDVI卫星遥感数据,采用最大合成法(MVC)生成的年度NDVI时序数据,空间分辨率为1 km[28]。利用呼伦贝尔行政区矢量边界裁剪得到1998—2018年呼伦贝尔NDVI数据。

1.2.2地形数据

数字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)数据下载于资源环境数据云平台(http://www.resdc.cn/)的全国DEM 1 km数据。该数据集基于最新的SRTM V4.1数据经重采样生成的1 km全国一张图数据。利用ArcGIS对DEM数据进行裁剪和计算坡度,然后根据自然断点法将DEM和坡度数据分别按照0—500、500—700、700—900、900—1700 m和0—2°、2°—6°、6°—15°进行重分类,如图2、3所示。

图2 研究区海拔等级分布Fig.2 Altitude grade distribution in the study area

图3 研究区坡度等级分布Fig.3 Slope grade distribution in the study area

1.2.3气候数据

气候数据下载自中国气象数据网(http://data.cma.cn/)的1998—2018年中国地面气温月值和降水月值0.5°×0.5°格点数据集(V2.0)。上述数据集分别基于国家气象信息中心最新整编的中国地面高密度台站(约2400个国家级气象观测站)的气温资料和中国地面2472个台站降水资料,利用ANUSPLIN软件的薄盘样条法 (TPS,Thin Plate Spline)进行空间插值而成。在ArcGIS中利用三次卷积插值法,将空间分辨率为0.5°×0.5°的月均温和月降水量格点数据重采样为空间分辨率为1 km的栅格数据。选取研究区植被最佳生长季6、7、8月的温度均值(℃,x1)和降水量均值(mm,x2)作为气候因素。

1.2.4人类活动数据

人类活动数据来自于1999—2018年《内蒙古统计年鉴》和1998—2017年《呼伦贝尔统计年鉴》。实际获取的社会和经济数据时间范围为1998—2017年。按照综合性、代表性和可获取性的原则,选取研究区呼伦贝尔市国内生产总值GDP(万元,x3)、年末第二产业产值(万元,x4),人均GDP(元/人,x5)、人口密度(万人/km2,x6)、城镇化(%,x7)、牲畜数量(头/只,x8)、原煤产量(万t,x9)、公路里程(km,x10)等作为人类活动因素。考虑到经济数据的通货膨胀问题,结合历年研究区各旗县GDP指数,将以当年价格统计的经济数据转换为以1998年为基准的可比价格[29]。对量级较大、变化范围较广的数据取自然对数,从而在不改变数据性质和相关关系的同时,对数据进行压缩,使数据更加平稳,削弱数据间共线性和异方差性。同时在线性方程中,对自变量x取对数后其系数β表示因变量y对自变量x的弹性,即x变化1%时y变化β/100个单位[30]。因此,对x3、x4、x5、x8、x9、x10分别取对数后得到X3、X4、X5、X8、X9、X10,最终将X3、X4、X5、x6、x7、X8、X9、X10作为人类活动因素。

2 研究方法

2.1 植被覆盖度估算

利用像元二分模型[31]通过归一化植被指数估算植被覆盖度,其公式如(1)所示:

(1)

式中,FVC为像元植被覆盖度,NDVI为像元归一化植被指数值,NDVIveg为完全被植被覆盖的像元NDVI值,NDVIsoil为完全无植被覆盖的像元NDVI值。由式(1)可知NDVIveg和NDVIsoil值的确定对FVC的计算至关重要,其中NDVIsoil理论值应该接近0,但是由于大气影响及地表温度、湿度、粗糙度、土壤类型、土壤颜色等因素的不同,其值会随时间和空间的变化而变化,一般为-0.1—0.2[32]。基于呼伦贝尔的土地利用数据,利用ENVI计算像元NDVI的累计频率,经过反复实验对比,最终选取累计频率1%处的NDVI值作为NDVIsoil,累计频率99%处的NDVI值作为NDVIveg。利用年度最大合成的NDVI数据,通过式(1)计算得到1998—2018年呼伦贝尔FVC。参考陈效逑[33]和李林叶[34]的FVC分类规则,如表1所示,对各年FVC进行分类。

表1 FVC类型分类

2.2 植被覆盖度变化检测

2.2.1变异系数

变异系数(Coefficient of Variation,CV)常用来表示时序数据的波动程度,在一定程度上可以指示区域生态系统的脆弱程度[23],其公式如(2)所示

(2)

表2 变异系数程度分级

2.2.2变化趋势及显著性分析

采用最小二乘法,以时间为自变量,年际FVC为因变量,逐像元进行线性回归拟合,获取1998—2018年像元植被覆盖度变化趋势,具体计算公式如(3)所示:

(3)

式中,θslope是单个像元线性回归方程的斜率,即年际变化率;n是总年份数,yi是第i年像元的FVC。当θslope>0时,表示该像元在研究时间段内FVC呈增长趋势,当θslope<0时,表示该像元在研究时间段内FVC呈减小趋势。

利用F检验对FVC变化趋势进行显著性检验,具体公式如(4)、(5)所示:

(4)

P{F(1,N-2)≥F1-a(1,n-2)}-a

(5)

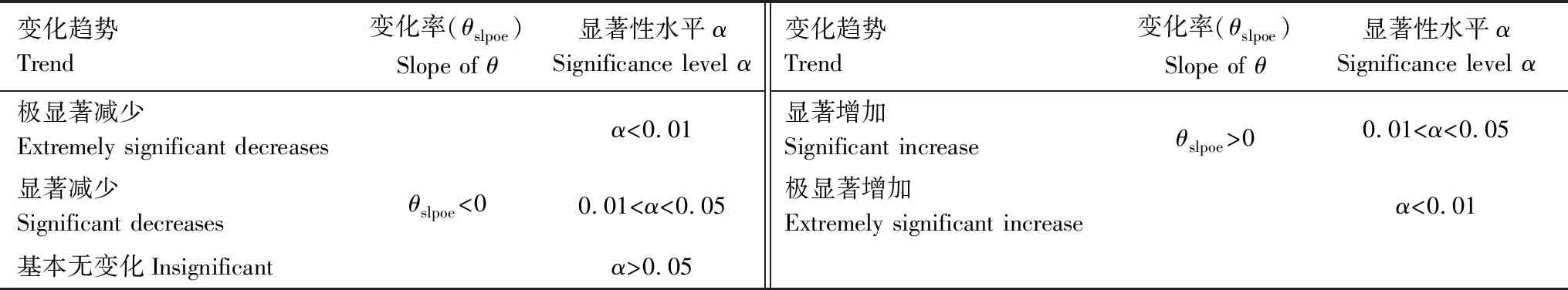

表3 显著性检验结果分级

2.3 驱动力分析

利用1998—2017年呼伦贝尔地形数据(DEM、slope)、气候数据(x1、X2)和社会经济数据(X3、X4、X5、x6、x7、X8、X9、X10)以及年份(t)对研究区FVC均值(y)的驱动力进行探究,具体流程如图4所示:

图4 驱动力分析流程Fig.4 Driving force analysis process

对于常年基本无变化的地形因素进行等级划,定性分析不同地形因素下FVC的变化情况。

对于气候和社会经济因素等时序数据,利用SPSS软件对y和xi(xi,i=1—10)进行pearson相关性分析[30]筛选出与因变量y相关性较大的自变量xi,然后根据筛选出自变量的特点,选择不同的回归方法确定最优回归方程及驱动力因素,同时在多元线性回归方程中增加时间变量t(t不参与驱动力因素分析),以消除数据中的时间趋势,避免造成谬误回归问题。具体过程如下所述:

(1)若自变量数量≥2个,则进行共线性诊断。

(8)

②如果自变量间具有显著的共线性,则采用主成分分析[30]消除各指标间的信息冗余,达到数据降维和变量筛选的目的。首先对自变量进行Bartlett球形检验和KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)统计量检验,如果Bartlett球形检验显著性值小于0.05且KMO统计量大于0.5,则自变量适合进行主成分分析;然后通过主成分分析,得到若干分主成分F1、F2…Fn,选取特征值大于1的主成分作为最终主成分;最后以最终主成分为作为自变量,FVC均值为因变量,进行线性回归或者多元线性回归,得到最优回归方程。

③如果自变量间有显著的共线性且不适合做主成分分析,则采用岭回归,它是一种有偏估计,以放弃部分精度为代价寻求拟合效果稍差但更符合实际回归结果的方法[35]。设多元线性回归模型y=Xβ+ε,参数β的最小二乘估计如公式(9)所示:

(9)

(2)若自变量数量为1个,则直接进行线性回归分析。

(3)若没有自变量与因变量有显著相关性或自变量在回归方程中对应的系数未通过显著性检验,则认为所选因素不是该区域FVC均值变化的主要驱动力。

最后,根据最优回归方程并结合地形因素分析各县级行政区FVC变化的主要驱动力及其影响方向、程度和空间分布特征。

3 结果与分析

3.1 植被覆盖度时空变化特征

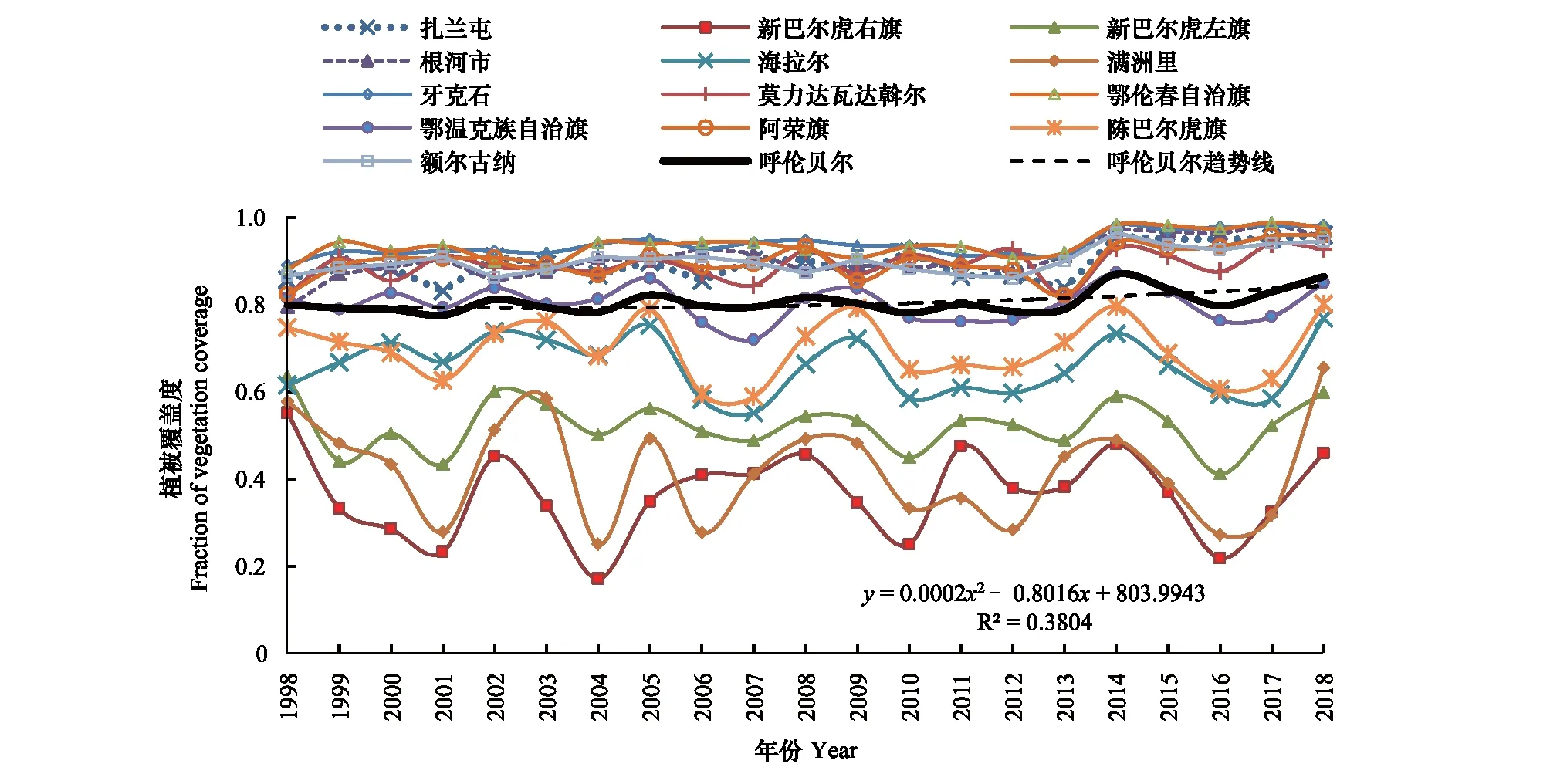

3.1.1植被覆盖度时序变化特征

1998—2018年呼伦贝尔市FVC均值在低波动中缓慢增长,以4—5年为周期,周期内先减少后增长,如图5所示。结合最小二乘回归得到的趋势线可知, 1998—2004年研究区FVC均值有降低趋势,在2001年达到最低值0.78;2004—2018年表现为增长趋势,在2014年和2018年突破0.85,分别达到0.87和0.86。位于草原区西部和中部的新巴尔虎右旗、满洲里和新巴尔虎左旗的FVC均值较低,常年低于0.60,其中满洲里和新巴尔虎右旗变异系数较大,分别为0.277和0.266,属于相对较高波动变化,生态环境较脆弱,容易受到外界因素的影响;新巴尔虎左旗变异系数为0.112,属于相对较低波动变化,生态环境受到外界因素影响后具有较强的自我修复能力;其它区域变异系数均低于0.100,属于低波动变化,受外界因素影响较小,其中位于草原区东部的海拉尔和陈巴尔虎旗的FVC变化轨迹十分相似,始终保持在0.55—0.8,鄂温克族自治旗则维持在0.80附近上下波动。以森林和农业种植为主要植被类型的区域的FVC均值常年保持在0.80以上,明显大于草原区。

图5 1998—2018年呼伦贝尔及其县级行政区FVC均值Fig.5 Average FVC of Hulunbuir and its county-level administrative districts from 1998 to 2018

图6 1998—2018年研究区FVC类型分布Fig.6 Distribution of FVC grade in study area from 1998 to 2018FVC:植被覆盖度 Fraction of vegetation coverage

通过1998—2018年呼伦贝尔FVC类型分布图(图6,因篇幅所限仅展示部分年份),并结合表4可知,呼伦贝尔FVC整体上呈现“西低东高”的格局,类型以极高和高为主,主要分布在中部林区、东部林草交错带以及东南部的农业种植区;中、低和极低三类面积依次递减,面积和占研究区的10%—15%,主要分布在西部的草原区。与1998年相比,2018年呼伦贝尔的极低和低类型面积增幅分别为36.80%和98.46%,主要原因是西部草原区内中等FVC植被的退化;高类型面积大量减少,除了10.83%和3.98%分别退化成中和低类型,主要分布于西部草原区的南部,大部分(61.18%)区域转为极高类型,主要分布在中北部的林区、东南部的农业区以及西部草原区的东部与中部林区相交的林草交错带;极高类型面积大幅增长,有大量高与部分中类型植被状况进一步改善的同时,仅有3.98%和0.53%区域的植被分别发生了轻微、严重退化。

表4 1998—2018年研究区FVC类型转换矩阵

3.1.2植被覆盖度空间变化特征

1998—2018年呼伦贝尔FVC变化(图7)呈减少趋势的区域主要分布于陈巴尔虎旗南部、新巴尔虎左旗中部和南部、新巴尔虎右旗西部和鄂温克族自治区东部等西部的草原区。而位于中部林区的FVC呈现出不变或增长的趋势,特别是根河市中西部,额尔古纳市、阿荣旗和扎兰屯市东部,鄂伦春自治旗、牙克石市和莫力达瓦达斡尔自治旗北部,这些区域FVC具有较大的增长趋势。

图7 1998—2018研究区FVC变化趋势Fig.7 FVC change trend of study area from 1998 to 2018

将FVC变化趋势进行显著性检验并对结果进行分类,结果如图8、表5所示。整体上,1998—2018年呼伦贝尔53.56%区域的FVC具有显著或极显著增长的趋势,42.28%区域无显著性变化,仅有4.17%区域表现为极显著或显著减少。极显著减少和显著减少区域主要分布于新巴尔虎右旗东部、新巴尔虎左旗中部、陈巴尔虎旗南部、海拉尔西部、鄂温克族自治旗西北部和满洲里北部与东部。其中鄂温克族自治旗、新巴尔虎左旗、陈巴尔虎减少区域面积分别为2555.90、2448.44、2132.09 km2,数量远超其他地区,占各自区域的13.69%、12.15%和12.17%;海拉尔和满洲里减少区域为309.32 km2和160.68 km2,占各自区域的23.71%和20.99%,植被退化区域比例较大。显著增加和极显著增加区域主要分布在呼伦贝尔中部和东北部地区。其中牙克石、根河市、扎兰屯和额尔古纳市增加区域面积分别为21342.98、18843.33、16791.59、11868.59 km2,占各自区域的76.55%、93.8%、70.27%、58.02%,高于呼伦贝尔总体增加区域的面积百分比(53.56%),而鄂伦春自治旗增加区域面积高达42149.68 km2,远高于其他区域,但是仅占其区域面积的9.15%。

图8 1998—2018研究区FVC变化显著性检验Fig.8 Significance test of FVC change trend of study area

表5 呼伦贝尔各区域FVC变化类型

3.2 植被覆盖度变化驱动力分析

3.2.1地形因素

呼伦贝尔FVC随海拔的不同具有明显的差异性。FVC均值900—1700 m>0—500 m>700—900 m>500—700 m,随着海拔的升高先减少后增加,呈凹型变化。500—700 m区域的FVC均值相对较低,始终低于0.75且波动相对较高。0—500、700—900、900—1700 m区域的FVC始终高于0.80,具有相似的低波动变化,呈现出在1998—2012年平稳波动而2013年后快速增长,如图9所示。

图9 不同海拔的FVC均值Fig.9 Mean value of FVC at different altitudes

坡度对呼伦贝尔FVC变化的影响,以2o为界, 0°—2°区域的FVC均值相对较低,处于0.65—0.80之间,呈现出在相对较高波动中缓慢增长的趋势;2°—6°和6°—15°区域的FVC均值较高且波动低、变化情况十分相似,历年均值全部高于0.85,并在1998—2012年平稳波动而2013年后快速增长,如图10所示。

图10 不同坡度的FVC均值变化Fig.10 Mean value of FVC at different slope

海拔和坡度等地形因素在时间上变化不明显,但在空间上变化显著,通过影响能量和水分的空间分布,来影响植被的种类及生长状况[36],奠定了呼伦贝尔FVC“西低东高”的空间分布格局。呼伦贝尔地势平缓,海拔500—700 m和坡度0°—2°区域重叠度高,处于受气候和人类活动影响较大,相对较高波动变化的西部草原区,因此FVC值相对较低。

3.2.2气候因素与人类活动因素

根据各区域FVC变化的主驱动力因素及回归方程(见表6),1998—2017年呼伦贝尔市FVC均值与所选择的驱动力因素均无显著的相关性,表明所选因素都不是研究区FVC均值变化的主要影响因素。由于呼伦贝尔市各县级行政区的气候条件、人类活动、经济结构存在较大的差异,以全市FVC均值为因变量会弱化这些驱动因素对主要作用区域的影响程度,致使得到它们对整个区域无显著影响的结果。因此以县级行政区为单位开展FVC变化的驱动力分析。

表6 各区域FVC变化驱动力因素

x1:6、7、8月均温(℃),x2:6、7、8月均降水(mm),x3:GDP(万元),x4:第二产业GDP(万元),x5:人均GDP(万元/人),x6:人口密度(人/km2),x7:城镇化(%),x8:牲畜数量(头/只),x9:原煤产量(万t),x10:公路里程(km);t为年份;F1:人类活动因素主成分,F2:气候因素主成分;Y为区域FVC均值。X2、X3、X4、X5、X8、X9、X10分别为x2、x3、x4、x5、x8、x9、x10取自然对数后的值

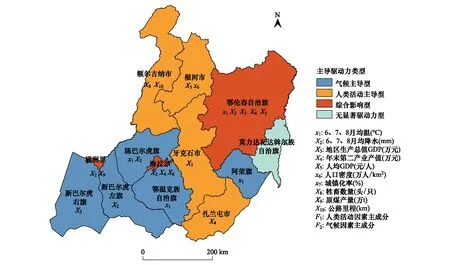

如图11所示,气候因素作为FVC变化主要驱动力的区域有新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗、鄂温克族自治旗、阿荣旗和陈巴尔虎旗。在新巴尔虎右旗和新巴尔虎左旗,降水是驱动FVC变化的重要因素,分别可以解释72.8%(R2=0.728)和46.9%(R2=0.469)的FVC变化,降水增加10%,FVC均值约提高0.015和0.010;阿荣旗和鄂温克族自治旗FVC变化仅与月均温具有显著地相关性,分别可以解释20.7%和22.6%的FVC变化。温度升高有利于阿荣旗地区FVC的增长却遏制鄂温克族自治旗FVC的增长,温度升高1°,FVC均值约增加0.022和减少0.021。陈巴尔虎旗FVC的变化受温度和降水的综合影响,可以解释65.6%的FVC变化,月均温增长1°,FVC均值约减少0.028,降水量增长10%,FVC均值约增长0.012。温度对FVC影响方向的不同是因为各地区的植被类型差异造成,鄂温克族自治旗和陈巴尔虎旗以草地为主,高温会抑制这些区域生长季中后期(7、8月)草原植被的生长[37—38],阿荣旗以林地和耕地为主,5月正值森林开始恢复生长期,农作物开始进入播种期,温度的升高促进此阶段植被的生长。

图11 呼伦贝尔市主导驱动力类型分布图Fig.11 Distribution map of dominant driving forces in Hulunbuir

人类活动因素作为FVC变化主要驱动力的区域有牙克石市、额尔古纳市、根河市和扎兰屯。在牙克石市,GDP是驱动FVC变化的主要因素,可以解释62.3%的FVC变化, GDP增长10%,FVC均值约增长0.007;根河市的主要驱动力为人均GDP和人口密度,两者可以解释58.6%的FVC变化,人均GDP促进而人口密度抑制FVC的增长,人均GDP提高10%,FVC均值约增长0.002,而人口密度增加1人/km2, FVC均值约降低0.031;可见该区域人口的增长对生态环境产生了的较大压力;额尔古纳市的主要驱动力为牲畜数量和公路里程,两者可解释45.7%的FVC变化,牲畜数量和公路里程的增长对FVC的增长分别起到促进和抑制的作用,影响大小大致相同,每增长10%,FVC均值大约变化0.005。扎兰屯的主要驱动力为第二产业GDP,可以解释48.3%的FVC变化,其增加10%,FVC均值约减少0.007。

满洲里、海拉尔和鄂伦春自治旗区域的FVC受气候因素和人类活动因素的综合影响。满洲里主要驱动力为降水和煤炭开采,两者解释了75.9%的FVC变化,降水增加10%,FVC均值约增加0.014;原煤产量增加10%,FVC均值约减少0.007。满洲里近年来对煤炭需求的激增,在增加煤炭进口的同时,也加大的了对煤炭的开采,从而对生态环境产生了一定的压力。海拉尔主要驱动力为降水、第二产业GDP和人口密度,解释了68.2%的FVC变化,在去除时间趋势后,降水增加10%,FVC约增加0.017;第二产业GDP增加10%,FVC约减少0.024;人口密度增加1/km2,FVC减少0.005。工业的发展与人口密度的增加对该区域生态环境产生了压力。鄂伦春自治旗以社会经济因素为主导,由GDP、第二产业GDP和人均GDP构成的人类活动因素主成分促进FVC的增长,由温度和降水组成的气候因素主成分却抑制FVC的增长,两个主成分共解释了54.8%的FVC变化。鄂伦春自治旗地理位置偏远,交通不便,尽管经济持续高速增长,总量仍偏低,第二产业发展缓慢,2017年GDP 70亿元,在呼伦贝尔市13个县级行政区中排名第9,但是其经济的发展促进了产业结构的改革,推动了生态农牧业、绿色食品业和生态旅游业等生态绿色产业的发展,使得生态环境具有较强的抗干扰能力(CV=0.033)并向着更好发展的趋势。

4 结论与讨论

4.1 讨论

呼伦贝尔市作为中国北部的生态屏障,是一个典型的集地形、气候和人类活动综合影响的生态区域,其FVC变化具有明显的复杂性和差异性。小周期的快速波动与大周期的缓慢变化相叠加,共同构成了1998—2018年呼伦贝尔市FVC先减少后增加的整体趋势。地形因素决定了研究区土壤的质地和理化特征,影响了气流流动,形成地表植被类型自西向东由草原-森林-农田的变化,奠定了FVC东西低东高”的空间分布格局。降水量和气温是导致植被年际变化的重要因素之一。由于不同植被类型对水热组合胁迫响应机制的差异,适宜的水热组合加速植被生长,否则会抑制植被生长。呼伦贝尔草原大部分时间受强大陆性气团的控制,暖湿气流因大兴安岭的阻隔难以到达草原腹地,降水量由东向西递减,而温度的升高加速了土壤水分的蒸发。因此在西部草原区,降水促进FVC增长,温度升高抑制FVC增长;在降水充足的东南林、耕地混合区,适当的升温促进FVC增长;而在植被类型相对多样的东部地区,不适宜的水热组合(降水多、温度低)则会抑制FVC增长。以上与李林业[34]、何思源[39]、牛钰杰[40]、阿多[41]等学者在呼伦贝尔市或相似地区的相关研究中得到的结果基本一致。

人类活动因素是导致植被年际变化的另一重要因素。由研究结果可以发现人类活动因素主导区分布在呼伦贝尔中部地区,经济的发展促进这些区域FVC均值的增长,仅在扎兰屯表现为抑制,而扎兰屯正处理于工业发展初级阶段,第二产业发展迅猛,但是快速发展带来的产业结构不合理问题,对当地的生态环境产生了一定压力;放牧活动仅在额尔古纳市有显著影响且表现为促进,经查阅相关文献,2011年之前额尔古纳市实际载畜量并未达到理论载畜量,畜牧业仍有发展潜力[42],2012年之后虽然出现过超载的情况[43],但是随着“十二五”以来政府对生态的逐渐重视并积极推动畜牧业结构转型升级,畜牧业的合理发展反而促进着FVC的增长;煤炭开采仅对区域面积较小的满洲里有显著影响,而对矿点数量、原煤产量更多,但是区域面积较大的陈巴尔虎旗无显著影响,这一方面因为开采活动对环境产生的破坏仅局限于矿区周边一定的区域范围内,另一方面矿区对受损土地的土地复垦工作成效显著,所以对于大区域FVC均值的变化影响不显著。文进磊[44]、凤一鸣[45]、郭文彬[18]等学者在关于呼伦贝尔市相关研究中亦有类似发现。

可见气候因素和人类活动因素对呼伦贝尔市FVC变化的影响具有双向性,以气候因素主导的西部地区,气温相对较高,充足的水分供应,将有效促进这些区域植被的生长;以人类活动因素主导的中部地区,合理的产业结构在保证经济增长的同时也可以推动当地生态发展;而满洲里、海拉尔与扎兰屯市,其工业发展在一定程度上对当地生态环境产生了负面影响,需引起有关部门的重视。相信在正确的政策与合理的规划下,可以达到社会经济发展的同时促进生态环境可持续发展,实现人与自然的和谐统一。

本研究有许多不足仍要改进:1.遥感数据的空间分辨率为1 km,虽完全胜任研究区的FVC变化监测,但是利用更高空间分辨率的数据可获取更精确的变化信息;2.由表6可知,所选驱动力因素对研究区FVC变化的解释能力十分有限。这是因为呼伦贝尔的气候、地形地貌、经济结构和植被类型等空间差异较大,研究单元的大小会直接影响驱动力因素对FVC的作用效果。以市或县级行政区为单元,驱动力研究结果迥乎不同,因此进一步缩小研究尺度以乡镇甚至以像元为研究单元,将会更有利于开展FVC变化的驱动力研究。3.本研究仅分析了各区域FVC的驱动力因素以及其影响方向和影响程度,未能进一步确定植被生长与驱动力因素间耦合的最佳范围。

4.2 结论

本文基于1998—2018年SPOT/VEGETATION NDVI数据集,分析了呼伦贝尔市FVC时空变化特征,并结合地形、气候和人类活动数据研究了FVC变化的驱动力因素组成及其影响方式,主要结论如下:

1)1998—2018年呼伦贝尔市FVC均值在低波动中缓慢增长,以4—5年为周期,周期内FVC先减少后增长。1998—2004年研究区FVC均值有降低趋势,在2001年达到最低值0.78;2004—2018年为增长趋势,在2014达到最高值0.87。

2)FVC类型以极高和高为主,中、低和极低面积依次递减且总和仅占10%—15%。FVC极显著增加和显著增加区域、变化不显著区域、显著减少和极显著减少区域面积分别为 135720.57 km2(53.56%)、107140.74 km2(42.28%)、10569.06 km2(4.17%)。

3)1998—2018年呼伦贝尔市FVC在空间上呈现“西减东增”的变化格局。位于西部的新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗、陈巴尔虎旗、海拉尔、满洲里、鄂温克族自治旗的植被呈退化趋势的比例较高;位于中部的扎兰屯、根河市、牙克石、额尔古纳和东部的鄂伦春自治旗的植被状况明显好转。

4)地形因素奠定了呼伦贝尔市FVC“西低东高”的空间分布格局,气候和人类活动因素影响着FVC的年际变化且不同区域的驱动力具有差异性与双向性。西部地区(新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗、鄂温克族自治旗、陈巴尔虎旗)和阿荣旗以气候因素为主导,降水量的增长对FVC的增长普遍具有促进作用;中部地区(牙克石市、额尔古纳市、根河市和扎兰屯)以人类活动因素为主导,合理的产业结构在保证经济增长的同时也可以推动当地生态发展;而满洲里、海拉尔和鄂伦春自治旗则受气候因素与社会经济因素的综合影响,其中满洲里和海拉尔的工业发展在一定程度上对当地生态环境产生了负面影响。