广东城市建设用地错配及效益损失研究

谢芊芊,杨丽英,刘光盛,2,4,王红梅,2,4*

(1.华南农业大学公共管理学院,广东 广州 510642;2.自然资源部华南热带亚热带自然资源监测重点实验室,广东广州 510642;3.广东省土地调查规划院,广东 广州 510075;4.广东省土地利用与整治重点实验室,广东 广州 510642)

0 引言

2020年3月30 日,《中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》强调要促进要素自主流动,提高要素配置效率。由于土地一级市场的垄断、土地的强外部性以及部分土地的公共物品属性,土地市场并非完全竞争市场,市场配置存在“市场失灵”的问题,使得土地资源的配置存在错配,具体表现为:其一,土地价格扭曲,为促进经济发展,地方政府采用税收减免、地价返还、零地价等方式压低工业用地价格,而通过控制商业和住宅用地规模调节商住用地价格,弥补工业用地低地价引起的土地财政损失[1];其二,土地利用扭曲,由于“开发区热”等地方政府原因导致的低效闲置用地数量较多,土地潜力未得到充分发挥;其三,土地结构扭曲,工业用地比例过大,商住用地比例明显较小,且产业用地配置不合理,大量工业用地集中在黄金地段,市中心商业用地不足[2]。此外,为解决上述问题,降低土地资源错配率成为重点手段。

资源错配最早由Hsieh and Klenow[3]提出,其内涵是“边际产出不等的偏离帕累托最优状态”。陈永伟[4]将资源错配定义为“内涵型错配”和“外延型错配”,且既有研究多从内涵型错配出发。基于资源错配视角,国内学者对于土地资源错配的研究主要集中于三个维度,一是农业部门和非农业部门之间的错配[5,6];二是区际之间建设用地的错配[7,8];三是部门内部不同行业和用途之间的错配[9]。对于土地资源错配测算,主要从土地供应、土地利用、土地规划维度进行,一是土地供应维度的比例法,如李勇刚[10]使用工业用地供应面积与国有建设用地供应总面积的比值衡量土地资源在不同行业和用途之间的错配程度;Huang和Du[11]使用工业用地和商服用地的土地租赁比率作为土地资源错配的指标;此外,还有学者使用各地市协议出让土地面积占国有建设用地出让总面积的比值衡量土地资源在不同行业和用途之间的错配程度[12-16]。二是土地利用维度的效率法,土地的稀缺性决定了土地资源要想合理配置必须提高土地利用的集约度[17],姜开宏等[18]应用比较优势理论,按照区域之间的比较优势来配置土地资源,以此为基准考察江苏省的土地利用现状;Brandt等[19]利用微观面板数据,包括耕地的投入和产出,测度了土地在中国农村农户之间的错配,并认为这一错配反映了中国土地市场的限制性;韩璐等[9]运用C-D生产函数探索了高技术产业用地行业的错配程度;黄和平等[20]将土地的生态价值也纳入了评价体系,运用VRS-DEA模型对江西省农业土地资源利用效率的时空特征进行分解分析。三是土地规划维度的比对法,Talen Emily等[21]探讨了宗地的实际用途和规划分区之间的错配;Guan Li等[22]用规划实施效果来评价土地用途错配,并运用物流模型探讨了土地用途错配的影响因素。总结以上的测算方法,由于规划方法的局限性和规划的长期性很难准确预测土地的最佳用途并及时进行调整,因此用现实与规划的差异来衡量土地资源错配合理性有待进一步考量。在中国一级土地市场垄断的背景下,采用土地供应中非市场化出让比例来衡量土地资源错配程度具有一定的可取性。大多数的研究用效率来衡量土地资源错配程度,一方面是数据较容易获取,另一方面是在设置指标时,针对不同的研究情境可以更为灵活进行,提高研究的合理性和科学性。

广东省的市场化程度在全国处于领先地位,但在土地资源的配置上并非完全市场化配置,地方政府仍进行较多干预,近年来尤为明显。根据《中国国土资源统计年鉴》,广东省2016年、2017年划拨供应的国有建设用地面积分别是出让供应的2.08倍和2.69倍,非市场化的土地供应仍占比较大。在广东省2005-2018年的建设用地供应中,采用“招拍挂”出让的建设用地面积单价是协议出让的2.22倍1数据来源于《中国国土资源统计年鉴》。,这是土地价格扭曲的表现。在广东省2010-2017年的国有建设用地供应中,工业仓储用地的供应面积为51 999.2公顷,商住用地的供应面积为12 360.97公顷,前者是后者的1.12倍,显示土地结构一定的扭曲性。

综上,追求经济高质量发展和资源高效率利用而产生土地资源错配问题比较严峻的情况下,有关于土地资源错配的研究成果虽较为丰富,但研究视角比较单一,且多讨论单一区域内的资源错配或区域间的配置比较,而较少同时考虑区域间及区域内建设用地在产业部门间的错配。广东省是市场化改革的先行者,但在土地资源市场化配置上仍存在一定不足。基于此,为提高广东省土地资源配置效率,本文将通过计量经济模型测度2005-2018年广东省建设用地规模在部门间及区域间错配情况及其导致的效益损失,以期为城市产业结构转型及各城市建设用地配置提供参考。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

广东作为中国经济第一大省,2020年全省GDP为110 760.94亿元,连续32年位居全国第一。然而,珠三角与粤东西北发展失衡一直是广东经济发展的问题所在,近年来,粤东西北12个地市的GDP均仅占广东省GDP的20%,区域经济总量差距大。经济总量的差距很大程度上是资源分配不均衡造成的,拥有更多建设用地指标的地区有更多的发展权,珠三角地区在政策倾斜下经济得到发展,在虹吸效应的影响下,资源从周边涌入经济发达地区,加剧了区域发展的不均衡。2019年7月,广东省委和省政府印发《关于构建“一核一带一区”区域发展新格局促进全省区域协调发展的意见》,致力于缩小珠三角与粤东西北的差距,促进区域协调发展。

聚焦到广东省土地资源上,2002-2018年广东省的城市建设用地增长了105.05%,城市人口增长57.27%2数据来源于《中国城市建设统计年鉴》。,土地城镇化速度远高于人口城镇化速度,且部分城市土地利用中存在严重的浪费现象,城市间的土地集约利用水平差距悬殊[23],土地资源利用不充分、配置不均衡问题一直阻碍着广东省的协调发展。为此,本文选取广东省为研究区进行建设用地资源配置的研究,具有一定的研究价值。

1.2 数据来源

本文社会经济数据来源于《中国统计年鉴》(2006-2019年)、《广东统计年鉴》(2006-2019年)、各地市统计年鉴和统计公报、广东省土地利用变更数据和广东省自然资源厅公布土地供应数据3http://nr.gd.gov.cn/zwgknew/ghjh/index.html。,个别缺失数据根据相邻年份数据通过SPSS内插法结果替代。其中,第二产业和第三产业产出采用当年产值表示,资本存量采用当年固定资产投资额表示,为使各年份的数据具有可比性,资本、GDP数据均根据当年国债利率进行折现至2005年。第二产业和第三产业劳动力分别采用当年第二产业和第三产业从业人员表示。

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)对三次产业的分类,将工业用地面积作为第二产业用地面积,其余建设用地面积作为第三产业用地面积。建设用地面积以《中国城市建设统计年鉴—2005》中各类建设用地面积为基数,并运用土地供应数据计算次年建设用地面积。考虑到第二产业用地具有环境污染的负外部性,本文借鉴张俊峰等[7]关于建设用地负外部性的测算方法,利用污染治理投资额,通过工业用地的边际环境效益求取。

2 研究方法

根据资源错配的内涵,土地在不同产业部门或不同区域之间的边际效益不等是土地资源错配,在这种状态下会带来经济效率的损失。考虑到不同产业部门或不同区域单位面积建设用地边际效益的不同,为了实现有限的建设用地产出效益最大化,建设用地必然会向单位面积边际效益高的部门或区域倾斜。当建设用地的边际效益相等时,建设用地的资源配置达到最优状态,而实际状态偏离最优状态时,则带来效益的损失。因此,构建以下模型对建设用地的部门和空间错配及其带来的效益损失进行测算。

2.1 建设用地部门错配测度及效益损失模型

根据生产理论,区域的资本、劳动、土地以及全要素生产率决定了区域的经济产出,同时考虑工业用地具有污染的负外部性,因此区域总产出函数可表示为:

式中,Y表示区域总产出;F表示生产函数;K表示资本存量;L表示劳动规模;S表示土地规模;A表示技术水平;E表示土地的负外部性;1和2分别表示第二产业和第三产业用地。

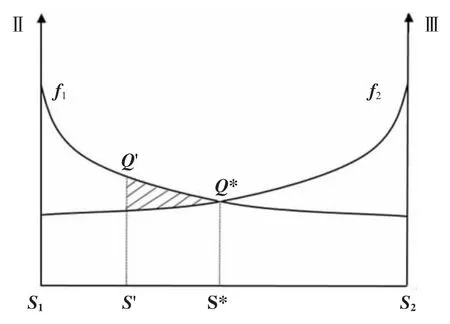

如图1所示,建设用地在第二产业和第三产业之间进行配置,横轴表示一定时期内建设用地总量S,左右两边的纵轴分别表示第二、第三产业的边际效益,根据边际效益递减规律,在其他要素给定且建设用地总面积不变的情况下,部门土地的边际效益会随规模扩大递减,如曲线f1和f2所示。根据资源错配理论,当部门土地的边际效益相等时,土地资源配置最优,即处于点Q*时,建设用地配置达到效率均衡配置状态,此时的第二产业用地规模为S1S*,第三产业用地规模为S*S2。当第二产业用地规模为S1S',第三产业用地规模为S'S2时,土地资源配置偏离帕累托状态,此时建设用地在部门间的配置存在效率损失,这种效率损失具体表现为效益的损失,即图中的阴影部分面积。

图1 土地资源部门错配及效益损失示意图

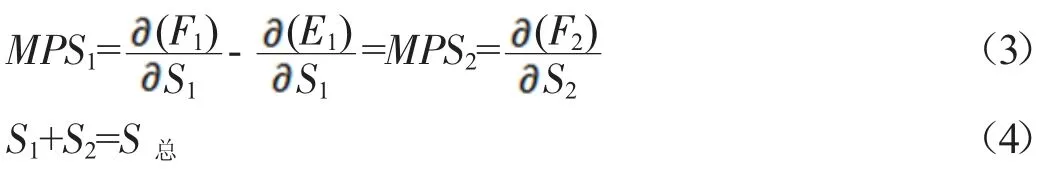

用数学公式可以表示为,土地资源最优配置时两部门土地边际收益满足:

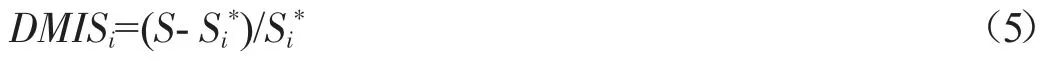

求解式(3)和式(4)组成的方程组可得该部门土地的最优配置量为Si*,实际用地规模为Si,则该地区的第二产业部门和第三产业部门土地错配程度可以分别表示为:

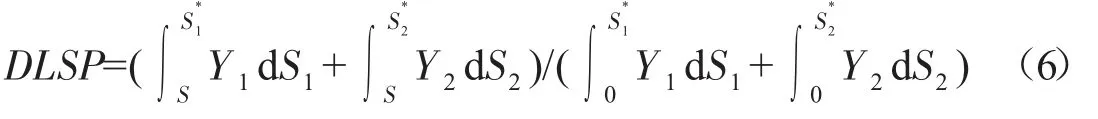

资源错配会导致相应的效益损失,由于产业部门的边际效益不同,造成的效益损失也不同,因此效益损失率应比其绝对数量更有意义。我们将部门错配造成的效益损失率DLSP定义为部门错配造成的效益损失占建设用地部门配置最优时效益的比例,则DLSP的计算公式为:

2.2 建设用地空间错配测度及效益损失模型

假设有N个地区,一个地区内有i个地级市,则该地区的建设用地产出函数可表示为:

式中,Y表示区域建设用地总产出;F表示生产函数;K表示资本存量;L表示劳动规模;S表示土地规模;A表示技术水平;E表示土地的负外部性;i表示区域内的地级市;N表示地区。

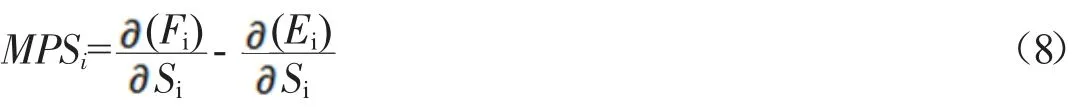

地区土地边际收益可表示为:

同理,土地资源配置达到最优时,各地区土地边际收益满足:

求解式(9)和式(10)组成的方程组可得该地区土地的最优配置量。假设第i个地区土地最优配置规模为Si#,实际配置规模为Si,则该地区的土地资源空间错配程度可以表示为:

RMISi=0,表明土地资源实际配置量等于最优配置量,土地资源配置处于最优状态,不存在错配;当RMISi>0,表明土地实际配置量大于最优配置量,处于过度错配状态,RMISi越大表明过度错配程度越高;当RMISi<0,表明土地实际配置量小于最优配置量,处于短缺错配状态,RMISi越小表明短缺错配程度越高。

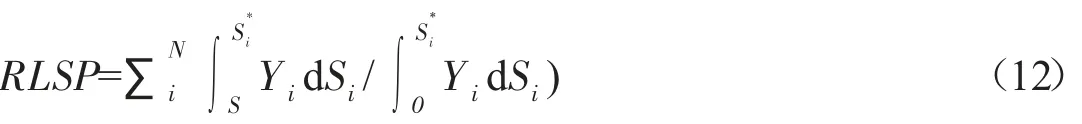

同理,我们将空间错配造成的效益损失RLSP定义为空间错配造成的效益损失占建设用地部门配置最优时效益的比例,则RLSP的计算公式为:

3 结果与分析

3.1 模型估计结果与分析

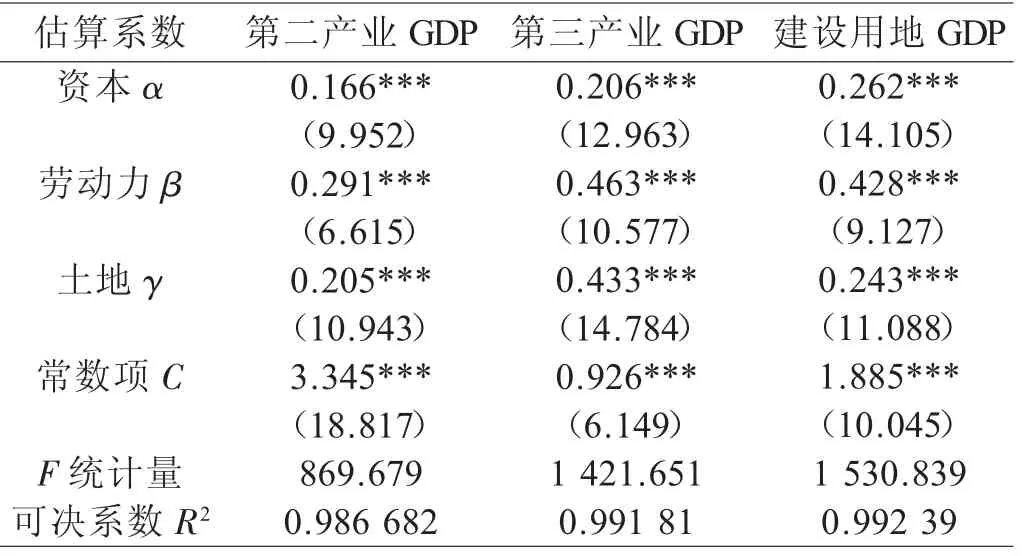

本研究选取2005-2018年广东省21个地市为样本数据,运用Eviews 8.0分别对广东省的第二产业、第三产业和区域建设用地总产出的生产函数进行估计。F检验结果分别为38.408 9、58.691 3、35.677 8,均大于查表值,因此选择固定效应模型。Hausman检验结果均为显著,建立固定效应模型。为了减少个体异方差和相关性的影响,采用EGLS方法进行估计。如表1所示,三个模型的可决系数R2均在0.98以上,模型拟合度高,且各估计系数的P值均小于0.01,在0.01显著性水平下均通过检验。

表1 生产函数估计结果

从估算系数的结果来看,第二产业、第三产业的总产出,资本、劳动力和土地的要素投入均对产出产生正向影响,且产出弹性最大的均为劳动力要素,说明广东省内经济发展对劳动力的依赖性较强。在第二产业中,资本的产出弹性较小,表明了资本投入对第二产业产出增加影响较小。在第三产业中,劳动力的产出弹性较大,进一步验证了劳动力是广东省经济发展的关键因素;土地要素的产出弹性明显大于第二产业和建设用地总产出的产出弹性,说明第三产业的土地利用效率较高,单位面积产值较高。对于建设用地的总产出,资本的产出弹性与土地的产出弹性相差不大,而劳动力仍为总产出的主要贡献要素。

3.2 土地资源错配程度测度与分析

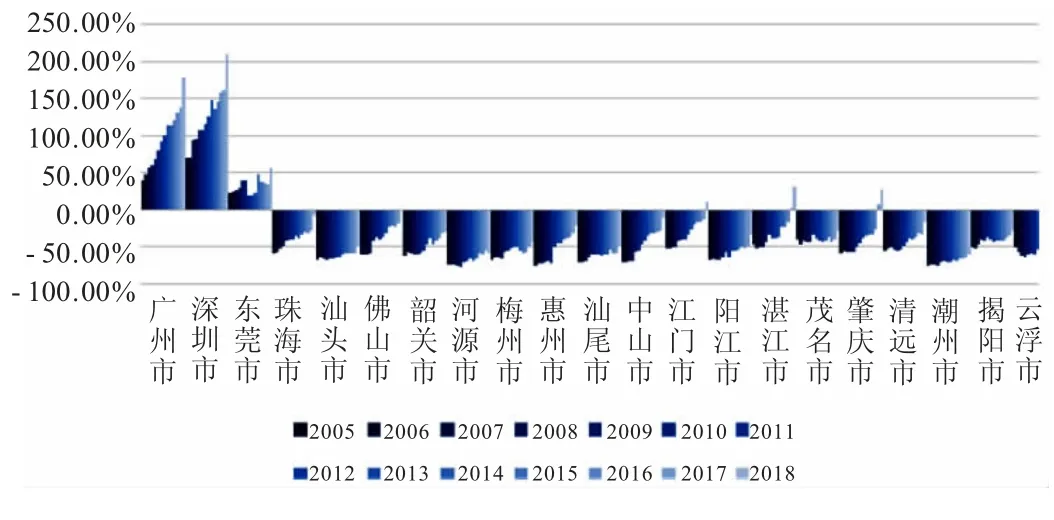

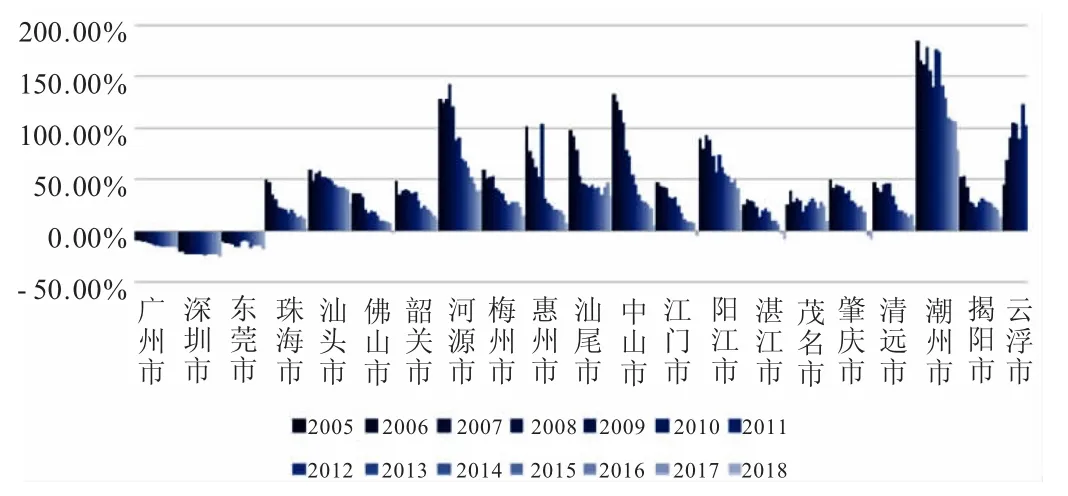

3.2.1 土地资源部门错配。图2和图3为广东省各地市建设用地在产业部门间的错配程度,图中柱状表示土地资源错配程度,以水平线为基准,处于水平线以上部分的代表过度错配,处于水平线以下部分的代表短缺错配。结果表明,广州、深圳和东莞3个地市存在第二产业用地过度错配而第三产业用地短缺错配的现象,其余地市均为第二产业用地短缺错配而第三产业用地过度错配。其原因在于广州、深圳和东莞经济发展水平位于全国前茅,从产业结构演变来看,处于产业结构优化发展期,度过了区域经济发展的第一、二阶段,而处于第三产业地位持续上升的后工业化阶段。另一方面,从土地资源利用的角度来看,随着城市经济发展需求,广州、深圳和东莞建设用地饱和度逐渐达到顶峰,在城市更新、“三旧”改造等推进下,城市土地开发利用已经由大规模增量开发转变为以存量改造为主,而当前存量改造中工业用地占据大部分,尤其是深圳和东莞,在建设用地极其有限的情况下,旧改成了第三产业用地供应的重要来源。对于其余地市,其城市发展仍处于工业化阶段,第二产业的边际效益大,需要投入大量且价格优惠的工业用地吸引投资。不过从错配的趋势来看,大多地市的二三产业用地的错配程度越来越小,这反映了这些地市的建设用地部门配置越来越趋向合理。

图2 广东省各地市第二产业用地错配程度

图3 广东省各地市第三产业用地错配程度

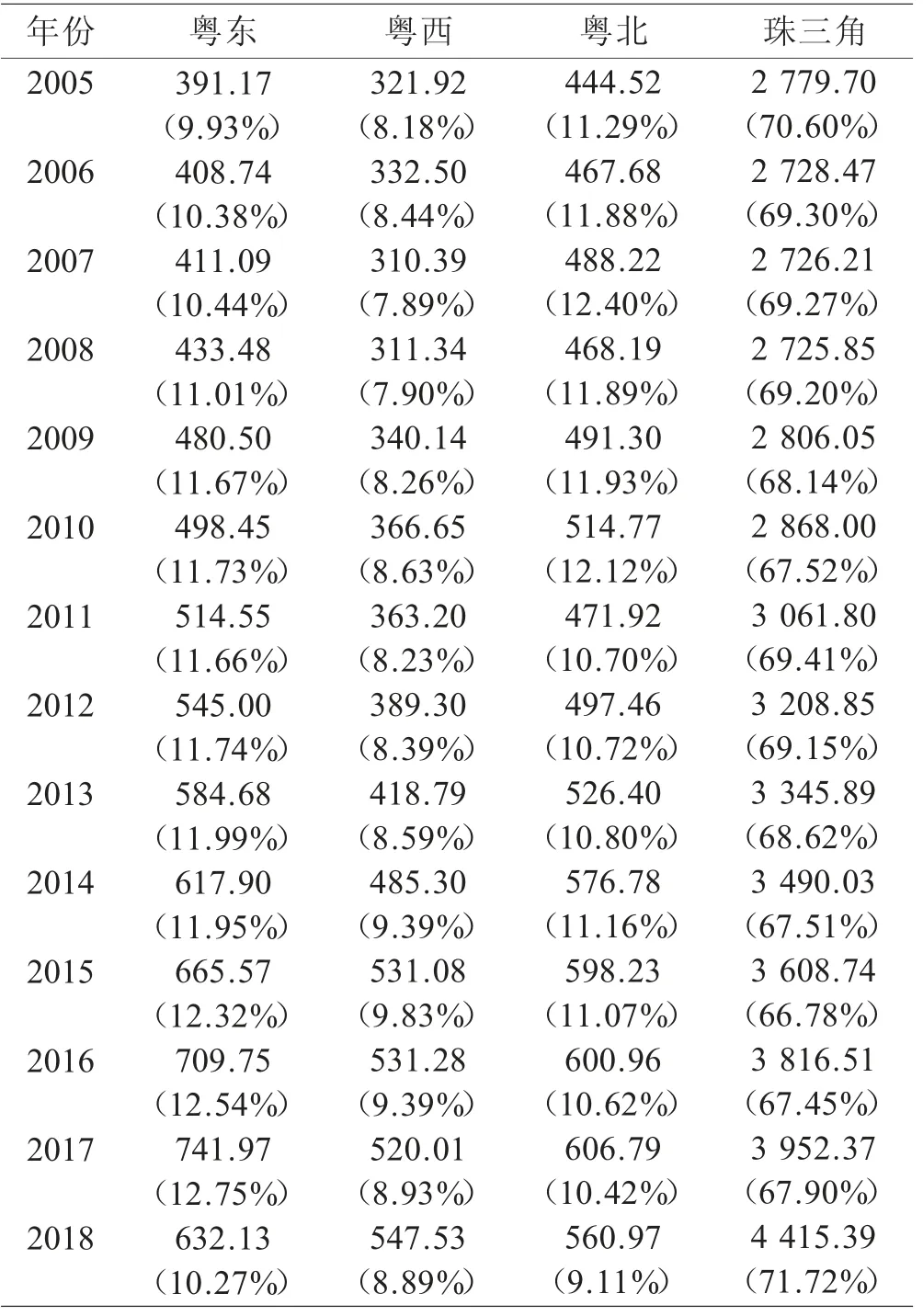

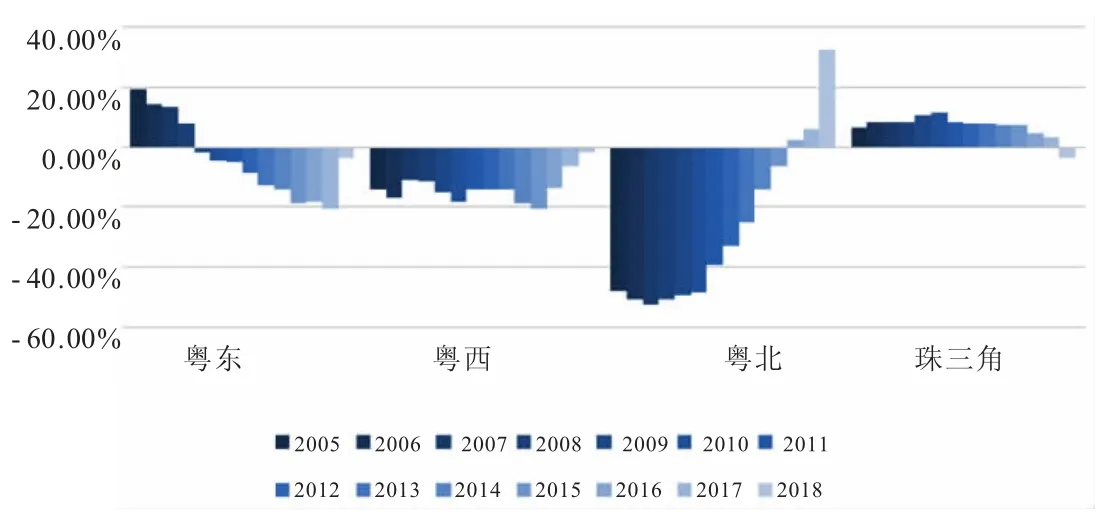

3.2.2 土地资源区域错配。表2为建设用地在区域之间配置的最优规模,并测算出其错配程度,如图4所示。由表2和图4可知,建设用地在区域间总体配置上,粤东、粤西、粤北和珠三角的建设用地最优规模结构 比 由2005年 的9.93:8.18:11.29:70.6变 为2017年的12.75:8.93:10.42:67.90,2018年的10.27:8.89:9.11:71.72,可见2005年受城市资源禀赋影响经济快速发展下,广东各区域边际效益差异显著,珠三角的边际效益远高于粤东西北地区,固然成为第二、三产业发展的首选地,为满足经济发展,这也成为建设用地的优先配置区;随后受产业结构优化影响,珠三角地区劳动密集型、高污染产业逐渐向非珠三角地区转移,粤东西北地区建设用地需求剧增,各区域间的建设用地边际收益差距逐渐缩小;2018年由于发展格局的转变,粤东粤北地区劳动力的大量流失,珠三角地区的劳动力骤增,使得珠三角地区的边际效益较前一年有较大增幅,相应的建设用地最优规模也有较大增长。

表2 广东省建设用地在区域间的最优规模及比例(km2)

从图4的各个区域来看,粤东地区建设用地从供应过剩逐渐到了供应不足,说明在广东省政府的大力发展下,粤东地区的经济发展取得了一定成效,但建设用地的供应未能跟上经济发展的步伐,因此出现了建设用地短缺错配越来越严重的趋势。粤西地区一直处于短缺错配状态,近年来短缺程度有所减小,需要继续保持对粤西地区的建设用地供应,以保证其发展。粤北地区从短缺错配最严重的地区转变为过度错配地区,说明广东省的建设用地分配有对粤北地区的扶持,但其经济发展速度没有跟上建设用地的增长速度,建设用地的规模增长并未带来应有的经济增长,因此需要提高粤北地区建设用地的产出。珠三角地区的建设用地基本上处于过度错配状态,究其原因有两个方面,一是因为珠三角是广东省的核心发展区,遵从“先富带动后富”的发展思路,作为“先富”的珠三角地区,需要建设用地集中供应来保障其发展的速度和水平,造成了珠三角地区虽然建设用地边际效益高,最优规模大,但一直处于过度错配中,未来需要减少珠三角地区的建设用地供应。

图4 广东省建设用地区域错配程度

3.3 效益损失测度与分析

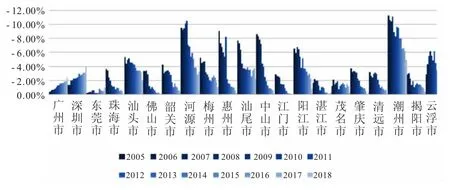

3.3.1 部门错配效益损失。图5为广东省各地市部门错配效益损失率,结果表明,河源、惠州、中山、阳江和潮州的效益损失较大,个别年份甚至达到了10%的效益损失率,当建设用地在产业部门间的配置处于最优状态时,整个广东省平均每年可减少的效益损失达543.57亿元;广州、深圳和东莞随着错配程度的不断攀升,效益损失也呈现上升趋势;其余地市效益损失随错配程度的下降而逐年减少,且大部分城市在2011年出现效益损失急剧下降拐点,表明了这些地市对产业部门用地的及时调整能够有效减少错配造成的效益损失。

图5 广东省地市建设用地部门错配效益损失率

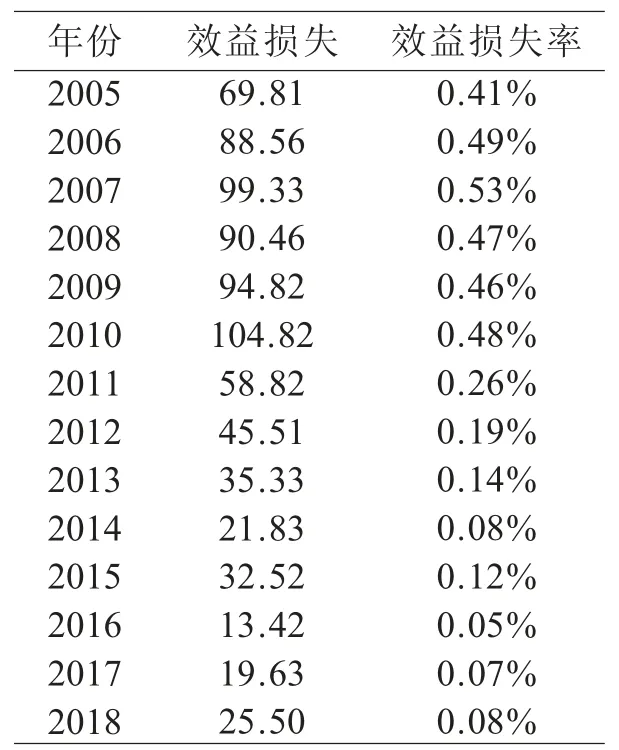

3.3.2 区域错配效益损失。表3为2005-2018年广东省建设用地区域错配造成的效益损失和效益损失率,结果表明,广东省建设用地区域错配造成的效益损失呈现先上升后下降的趋势,总效益损失为800.36亿元。纵观广东省在该时期的发展历程,广东省“十一五”规划纲要的发展目标为珠三角率先基本实现社会主义现代化,东西两翼发展进入快速增长期,山区发展迈上新台阶,因此在2011年之前广东省致力于发展珠三角地区,供应大量的建设用地,导致该地区建设用地的过度错配。广东省“十二五”规划纲要首次将区域发展差距逐步缩小列为发展目标,要求粤东西北地区经济发展速度持续高于全省平均水平,说明广东省在“十二五”开始重视区域协调发展,建设用地作为经济发展的重要生产要素,其在区域间的配置也在这期间开始均衡,效益损失逐渐减小。广东省建设用地区域错配造成的效益损失率同样呈现出先上升后下降的趋势,但上升幅度比下降幅度小,效益损失率也从2005年的0.41%下降到了2018年的0.08%,表明在促进区域协同发展的背景下,广东省建设用地在区域间的配置愈发均衡,整体上具有良好的发展态势。

表3 广东省建设用地区域错配效益损失及损失率(亿元)

4 结论与建议

通过构建建设用地资源错配模型和效益损失模型,以广东省为例,研究了2005-2018年广东省建设用地在二三产业部门之间和区域之间的错配和效益损失情况,为广东省区域均衡发展、城市产业结构调整提供参考。主要结论如下:(1)从建设用地在产业间的错配及效益损失来看,广州、深圳和东莞属于第二产业用地过度错配而第三产业用地短缺错配,且错配程度不断加深,造成的效益损失率也呈上升趋势;其余18个地市属于第二产业用地短缺错配而第三产业用地过度错配,虽然各地市的错配程度变化幅度不一,但总体均呈现减小趋势,错配导致的效益损失也不断降低,但河源、惠州、中山、阳江和潮州5个地市的部门错配效益损失较为严重;(2)从建设用地在区域间的错配来看,2005-2018年粤东地区从过度错配演变为短缺错配,粤西地区一直处于短缺错配状态,粤北地区则从短缺错配演变为过度错配,珠三角地区处于过度错配状态;(3)2005-2018年广东省建设用地区域错配造成的效益损失整体呈现先上升后下降的趋势,效益损失率波动下降,区域间的建设用地配置趋向均衡。

提高建设用地部门配置效率和空间配置效率是提高建设用地总体利用效率的有效途径。从部门配置的角度,产业部门的建设用地边际效益高意味着该产业在现阶段具有更大的发展潜力,城市可以考虑优先发展该产业,减少其他产业部门的建设用地。从区域配置的角度,将建设用地的边际效益作为建设用地规模配置的判断标准之一,有利于促进建设用地边际效益的提高,区域若要发展,就必须集约利用建设用地以支撑建设用地发挥更高利用效率。

本研究亦有不足之处,一是对于建设用地的效益仅考虑了经济效益和负的环境效益,实际上建设用地还存在社会效益,对于社会效益的衡量还需要进一步研究;二是采用整个市域的GDP代表城市建设用地的经济产出,农村建设用地对于GDP贡献考虑不足,造成了城市建设用地的边际效益偏大,需要进一步研究。