明式家具的功能适应性及其设计中的“体用”思想探讨

蔡佳俊 Cai Jiajun

(深圳大学艺术学部美术与设计学院,广东深圳 518060)

王世襄先生在《明式家具珍赏》中提到,“明及清前期家具陈置在我国传统的建筑中最为适宜,自不待言。不过出乎意料的是见到几处非常现代化的欧美住宅,陈置着明式家具,竟也十分协调[1]。”的确,明式家具具有明显不同于其他风格家具的属性,其中之一便是“适应性”,即适应不同环境和需求的能力。各方面良好的适应性既是明式家具的一个显著属性,也是深入理解明式家具设计的一个重要切入点。但是,关于这一维度的明式家具研究目前仍属薄弱,明式家具各方面适应性的体现方式及其原理仍有待解析。

1 明式家具的功能适应性特征

明式家具的“功能适应性”源于其在功能方面所体现出的弹性和灵活性。一般来说,一件明式家具可以同时满足多种不同的使用需求:例如,一个圆角柜(图1-a),既可以作为书柜,也可以作为衣柜[2];一件长条的桌案(图1-b),既可以作为厅堂中靠墙承放器物的条案,又可以作为书房中的书桌[3];一张四出头官帽椅(图1-c),既可作为书桌前的书房椅,又可作为厅堂里待客的椅子。

图1 明式家具范例:a.圆角柜 b.桌案 c.官帽椅 d.榻

图2 明代绘画中的文人生活场景及其中的明式家具:a.[明]杜堇《听琴图》 b.[明]佚名《十八学士图屏》之《槐荫赏画》 c.[明]仇英《桃李园图》 d.[明] 唐寅《陶谷弱兰图》

具体而言,在设计理念上,明式家具虽然属于从功能需求出发设计出来的家具,但设计者却强调了功能的非单一性。例如,文震亨在《长物志》中指出,榻(图1-d)不仅可以置于卧室满足睡眠需求,而且“……置之……书斋,可以习静坐禅,谈玄挥尘,更便斜倚。”他更指出,包括几和榻在内的家具功能不限,使用方式不限,这也正是古人设计家具的初衷:“古人制几榻……坐卧依凭,无不便适;燕衎之暇,以之展经史,阅书画,陈鼎彝,罗肴核,施枕簟,何施不可?”又如,在存世的明式家具铭款中,同一形式的家具却经常铭刻着不同功能名称[4],这也反映出古人对家具的用途不作规定的特点。与之相比,现代功能主义追求功能的纯粹性,倾向于为某种特定功能专门设计一款家具,但基于此种理念设计出来的家具功能兼容性较弱,以至于限制了用途上的灵活性。

在生活理念上,明代设计者也是鼓励与提倡家具的灵活陈设和自由利用的——“位置之法,繁简不同,寒暑各异。高堂广榭,曲房奥舍,各有所宜[5]”。通过存世图像资料中所呈现的具体生活场景,常常可以看到明代流行对家具灵活陈设,具体表现在:

(1)一件家具在使用上并无严格规范约束,往往是按需求使用和放置,并适用于任何空间[6]。

(2)除了宫廷和寺庙之外的其他任何室内外空间,无论是卧室还是客厅,隆重的公事场合还是私密的闺阁宅院,通常没有固定不变的用途,其中家具的搭配与摆放亦无陈设标准[7]。

(3)家具不但因时因地可作不同布置,而且随时随地可作调整或临时布置;家具位置的改变十分随意和常见[8-9]。

以家具的日常搬动为例,大量的明代绘画和版画展示了明代文人丰富的庭院生活,在这些图像资料中,主人可以根据临时需要将家具搬至庭院,瞬间布置出各式各样舒适的室外生活空间(图2)。

2 明式家具的功能适应性与“体用”思想的关系

当代常见的“多功能”设计通常是通过叠加功能,或通过像变形金刚一样折叠或伸展等改变形体的手法去满足多种功能需求。与之不同,明式家具在设计上以独到的方式来实现功能适应性。明式家具的设计体现了宋代以来,尤其是明代以来文人对儒道哲学理解的成熟,因而其设计理念更倾向于以儒道哲学为基础。如果以儒道哲学中的“体用”思想来解读明式家具的功能适应性现象及其相应的设计规律,则可清晰领悟古人的设计理念和智慧。

2.1 儒道哲学中的“体用”思想辨析

现代汉语中的“功能”之义近似古文中的“用”。在儒道哲学中,“用”和“体”是一对相辅相成的概念,“体用”思想来源于古人对自然的观察,可以运用于万事万物,包括制器造物。

“用未尝离体也[10]”,制器和造物乃是因“用”的需求而产生,需要设计并制造出相应的“体”来承担这种“用”。然而,儒道哲学中的体用关系却又不能简单理解为现代主义的“功能决定形式”。这是因为儒道哲学中的“用”虽大致相当于“功能”之义,“体”却不能简单等同于“形式”之义。不过,“体用一原,会得‘用’时亦可得其体也[11]”。如果要得到相应的“体”以实现所需要的“用”,必须首先对“体用”思想中的“用”有深刻的理解。

正如一个人的“体”并不是只有一个“用”,一件物的“体”可以同时有多个“用”,“君子之于物……譬之人身,自首至足,官骸分位……迥然各用,却只是一体[12]”。虽然如此,古人在为“用”设计出“体”的时候却不是简单做一个“多”功能的设计。“不得其体之全,则不见其用之备[13]”,“用”有深有浅,并非任意表层的“用”都有其专属的“体”,或者将多个“用”堆叠起来都可以设计出“体”的。“既有其体便有其用[14]”“尽其用者必尽其体[15]”,由于“体”和“用”的本质关联,因此在设计中,则必须找到与“体”直接对应的“用”。

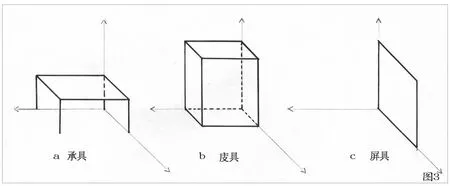

图3 明式家具的三个基本大类示意图:a.承具 b.庋具 c.屏具

图4 明式家具桌案类的桌面尺寸规律及其标准化倾向示意图(每个模块约为47×47cm²)

以人为例,其身“体”的大致形状及最本质的“用”都是永恒不变的,“居仁者,大人之体也。由义者,大人之用也[16]”。扩大来看,大自然对“万物”的“体”与“用”之本性规定都是永恒不变,并且一一对应的,这即是世界的存在形式,“凡天地万物皆有形质,就形质之中有体有用。体者即形质也;用者即形质上之妙用也。言有妙理之用以扶其体则是道也。其体比用若器之于物,则是体为形之下谓之为器也。假令天地圆盖方轸为体为器,以万物资始资生为用为道,动物以形躯为体为器,以灵识为用为道;植物以枝干为器为体,以生性为道为用[17]”。

所以,任何物的“体用”都是先天既定之理,是冥冥中已存在于太虚之中的永恒之“有”:“至微者理也,至著者象也,体用一源,显微无间[18]”“冲漠无朕之中,万象森然已具[19]”。可以推理,虽然人造之物并非大自然的创造,其“体用”却同样是先天既定之“有”。因此,人对物的最本质的“用”的理解仍要结合对其“体”的形式想象和推敲:“有体故象在其中[20]”“未有不得其体而‘知’其用者也[21]”“制器尚象”。

括而言之,“体用”思想下的制器造物过程为:当人产生“用”的需求时,他需要通过思辨探寻最本质的“用”,从而推测出它的“体”,并反过来结合对它的“体”的想象来确定最本质的“用”;通过这种方法获得该“体”的“象”,并通过劳动把它在现实世界尽善尽美地实现出来。而此人造之物被制造出来之后,其“体”和“用”也因顺应了先天的规定而获得了永恒性。

2.2 “体用”思想在明式家具设计中的体现

可见,儒道思想的目标极高,把设计和造物看得十分神圣,因而对设计者寄予极高的希望和要求:“……道者,天下之所由,而圣人则能知之。器者,天下之所利,而圣人则能制之……惟圣人为能制器。精义入神,所以致用……百虑一致,道固然也,化而裁之,谓之变,推而行之,谓之通……非知道者孰能与于此[22]”!设计在古代并非一个独立的专业,但是,从存世的实物来看,明式家具在三个层次上符合了儒道的“体用”思想,由此可以反向推导出明式家具在“体用”方面的设计思考。

第一,“家具”作为一个抽象的概念首先要被看成一个完整的全“体”。明式家具的设计主要不是针对一件单体的设计,而是把家具作为一个整体的“体系”来规划和设计,然后“推而行之……举而措之天下之民”,使之成为一个所有人都遵守的设计规范。个人可以专注于一件单体做具体的设计,并找到自我发挥的空间,但其前提都是在这个规范所规定的范围内。

第二,家具可以划分出三种最本质的“用”:承载、收纳和分隔。此三“用”对应了家具最本质的三个“体”——承具之体、庋具之体和屏具之体(图3);此外,由于“地‘方’,以体为主”,可以推理最基本的“体”应以方为主;由此可初步得出三类最基本的家具及其粗略的“象”(形态):

(1)承具——基本形态为平台状,对应各种承放、承托等功能(图3-a)。

(2)庋具——基本形态为箱状,对应各种收纳、存放、储藏等功能(图3-b)。

(3)屏具——基本形态为屏状,提供各种分隔、限定、遮挡等功能(图3-c)。

实际上,家具这三种本质的“用”与建筑是相通的,只不过对应的是三种建筑之“体”:家具中的承具相当于建筑中的台榭;家具中的庋具好比建筑中的宫殿楼亭;家具中的屏具则相当于建筑中的围墙。

第三,“造物赋形,大小高卑,各得其理[23]。”自然造万物除了赋予万物各自的基本形态之外,还赋予了它们各自具体的尺寸,古人的制器造物之道亦如此:“考工制器,皆有尺寸程式[24]”。因此,当三类家具被赋予了各自的基本形态之后,下一步便是被赋予具体的尺寸。具体来说,每个大类的家具都会根据人体的尺寸和人类日常生活的需要形成若干类合适尺寸的家具,并使之成为固定的种类(图4)。

例如,承具中的几(图4-a)是一个比较固定的类型,有着比较固定的尺寸:它的长宽通常在33cm~55cm之间,高度通常在78cm~88cm之间;其功能却并没有被严格指定,使用者赋予它香几、茶几或花几等用途皆可。长方桌(图4-d)是另一个比较固定的类型,它的长度通常在100cm~120cm之间,宽度通常在70cm~80cm之间,高度通常在78cm~88cm之间;在功能上则作为餐桌、书桌或画桌皆宜。从存世的实物来看,承具包含了17类有着固定尺寸范围以及相应合适用途的种类。同理,庋具和屏具也可以按适应生活需求得出的不同尺度和比例被赋予不同体型,得出6种体型不同的种类。“古人制器,方圆、长短、大小、广狭,各有其度,何可以时变易之哉[25]?”这些尺度和比例因经过思考和实践的千锤百炼而最终固定下来,形成一共23种尺寸标准化的家具(表1)。

图5 明式庋具和清式庋具设计的比较:a.清式连体圆角柜 b.明式架格 c.清式架格

由上可见,虽然每一件家具都有各自独特的面貌,但是,如同《营造法式》一样,明式家具设计首先是一个体系化的设计。结合已有的研究把明式家具分为椅凳类、床榻类、桌案类、柜架类、承架类和屏风类6个功能类别[26-27],本研究建立起一个明式家具的功能分类体系(表1),将明式家具分为大类、中类和小类:承具、庋具、屏具3个基本功能类型在此体系中的定位为大类;6个对应人们日常起居生活的功能类别在此体系中定位为中类;23个有着固定尺寸范围的经典类别在此体系中的定位为小类。

2.3 “体用”思想下的设计原则与功能适应性的关系

在建立起该体系的基础上,本研究进一步发现了明式家具在设计层面的一些基本规律,这些规律几乎只有明式家具才能够全部同时遵守,归纳如下:

(1)绝大部分家具都可以归入前文中的3个大类和23个小类,很少出现特殊类型的家具。

(2)三个大类之间的功能互不交叉杂糅。例如,桌子作为承具,一般不带有抽屉,不兼有庋具的功能。

(3)每个大类的具体功能不做严格的限定,使用功能由使用者自由决定。例如,榻作为卧具,可以同时作为坐具或承具使用。

(4)每一件家具都独立成体并可以独立站立,不需要被挂在天花板上或者固定在墙上,随时可以移动。

(5)每件家具的形体为单体,尽量避免出现形体上给人感觉是两个或两个以上体量合在一起的结构和造型。例如,图5-a的柜子相当于两个圆角柜的连体,但因此变得体积庞大,重量沉重,可移动性和空间适应性都大为降低。

(6)家具的基本形态不偏离实现其基本功能的形态。如图3所示,承具的基本形态为平台状,庋具为箱状,屏具为屏状。同时,形体趋向简单,基本为横平竖直的立方体框架结构,并且在此基础上不添加使结构复杂化的设计。例如,图5-c的清式架格在设计上比图5-b的明复杂,但架格空间变小,功能适应性因此降低。

(7)家具的体量和重量一般不会太大,和人体成适当比例。一般来说,一件明式家具一个成年人就可以搬得动,较大的柜子也只需要两个人便可搬动。某些更大型的家具,如架子床,可以很方便地拆卸和组装,搬动起来也相当方便。

(8)家具结构合理,结构交接处榫卯结合精致牢固,不需要使用钉子或胶水,经得起长期和一定强度的使用,并且在搬动过程中不易损伤。

如果把以上规律看作是明式家具的设计原则,基于这8项原则,明式家具获得了良好的功能适应性,可以以不变的“体”应万变的“用”,给使用者带来了极大的方便和自由。首先,23个小类中的固定款式家具可以根据不同需求自由使用或自由组合,满足普通人生活工作的各种功能需求。其次,当使用者将家具搬到一个新空间时,他可以根据新空间重新自由组合布置以适应新的环境。再次,家具可以根据生活的变化迅速调整,或者根据一些临时的需求很方便地移动和布置。

可见,明式家具在具有良好的功能适应性的同时也具有了良好的空间适应性。而以上任何规律被打破,都将降低家具的功能适应性和空间适应性。

3 “体用”思想对当代设计的借鉴意义

综上所述,明式家具的功能适应性与儒道哲学中的“体用”思想有着直接的关系。以任何自然的产物来检验“体用”思想,都可以证明它是永恒的自然之理而并非人为规定,因此,“体用”原理可以运用于当代,并且适用于不同领域。以下将对运用“体用”思想所能带来的效果及其中所隐含的理念做进一步地探究,以明确“体用”思想对当代设计的借鉴意义。

表1 明式家具的功能分类体系与尺寸标准

3.1 “体用”思想中蕴含的动态秩序观

“体用”思想从“用”的需求出发设计出“体”,对“体”有着极为严格的要求。与现代设计中的标准化理念相比,“体”在功能分类、形式、尺寸层面的标准化及其确定有着更为详尽的考虑因素和更为充分的思辨,这些都有利于作为设计产物的“体”的形成。

值得注意的是,“体用”思想不会带来任何僵化和单调,相反,“体用”思想中包含了“体”的标准化必然带来的功能适应性和灵活性的结果:“体无定用,惟变是用。用无定体,惟化是体。体用交而人物之道于是乎备矣[28]”。例如,一方面,当某件家具的“体”被设计出来后,在现实中面对不同情况其使用方式存在各种不确定性;另一方面,在遵守“体用”思想的前提下,一件家具的形式仍有多种可能性,可以形成丰富的各具个性的形体和面貌。与此同时,某“用”在现实中可以由不同形体和面貌的家具来实现,而不可能只有唯一不变的选择。

实际上,世间万物虽以各自的“体”的形式存在,却不妨碍“体”的多样性和个性的多样性,亦不妨碍“用”的丰富性;相反,万物在遵守“体用”的原理下可以自由地相互作用,而在人的参与下更是充满了各种变化的可能性,从而形成富有活力、多姿多彩的动态秩序。

3.2 “体用”思想中蕴含的可持续发展和人文关怀导向

由于“体用”思想中考虑了“体”所处的动态秩序环境,这使得以“体用”思想设计出来的产品更容易适应各种具体需求,从而更能够充分实现其使用价值,因而具有更强的生命力和更长的生命周期。例如,明式家具在功能方面的高度适应性使其在外部环境发生变化甚至急剧变化的情况下保持其存在的意义。事实上,在功能适应性的基础上,一件明式家具可以被使用和欣赏的年限是如此之长,以至于它几乎不需要被“淘汰”。同时,由于明式家具取材来自自然,即使它在漫长的历史过程中受到损伤,也能迅速找到材料制成配件修复完好,以至于不会轻易被废弃。更妙的是,经过岁月磨砺后的明式家具反而呈现出新产品难以达到或复制的岁月美感,增添了新的魅力。现实生活中,存世了几百年的明式家具以其极高的美学质量、纯天然的质感和极佳的制作不仅成为珍贵的收藏品,而且可以轻松地融入现代人的日常生活,成为赏心悦目的实用器,重新为使用者带来愉悦的生活体验。可以说,由于明式家具的“体”的设计和制作达到了极致,其“用”也达到了极致。

功能适应性提升了产品的使用寿命,而产品使用寿命的集体提升则有利于高质量可持续发展的形成。如果一件西式现代家具的使用年限大约是10年的话,一件明式家具的使用年限至少在500年以上。在这500年内,一件明式家具可以“传世”,被数代人持续使用而不需要更换。而在同样时间内,同样的数代人可能需要耗费掉50件以上西式现代家具。后者所耗费的材料和劳动力也将是数十倍高于前者,但所提供的生活质量却未必能同样高于前者。不仅如此,明式家具在最初的生产过程中不会产生任何污染,在完成其生命周期后也可以完全回归大自然而同样不产生任何污染,可以说是极度环保的功能性艺术品。相比之下,西式现代家具所耗费的大量的原材料和劳动力却最终造成了大量的垃圾污染,这不仅是对原材料的浪费,也是对地球环境的破坏,更是对人类劳动的挥霍和不尊重。如果以1000年或更长的时间为单位,在保证相同生活质量的前提下,儒道文明消耗的物质资源和劳动力,以及产生的负面作用和造成的浪费都是最少的,而最终积累的价值却是极高的。因此,虽然“体用”思想并未提出人本主义或可持续发展的理论,却可以导向人文关怀和可持续发展的效果。

3.3 “体用”思想中蕴含的“本末”理念

虽然“体用”思想在设计中的运用可以带来产品的功能适应性,但是,对于“体用”思想来说,功能适应性只是“用”的自然结果而不是目标。例如,明式家具中很少出现抽屉桌这种既是承具又是庋具的家具类型,可以看到,“体用”思想并不通过多功能设计的手法来实现家具的功能适应性,而是遵守着“体用”对“体”提出的要求。同样,虽然“体用”思想在设计中的运用可以带来可持续发展和人文关怀的效果,对于“体用”思想来说,后者只是自然结果而不需要将其作为目标。因此,与来自西方的可持续发展理念在下游对不可持续发展模式进行补救的方法不同,“体用”思想最终回到对“体”的严格坚持,使“体”成为其应有之体。这里,可以看出,“体用”思想分清了本末,只以“本”为原则,不以“末”为追求:“天地万物……以本末言,则体为本而用为末[29]”“得其体,则用不待言矣[30]”“妙物之用,既得其体,以知其用;既得其用,复守其体。体用冥一,应感不穷,然后可以无为而治[31]”。“体用”思想中把设计重点放在对“体”的思考上、拒绝舍本逐末的理念对当代设计同样具有重要的借鉴意义[32]。

4 结语

明式家具作为儒道理想生活体系中的一部分,在“体用”思想的指导下,以良好的功能适应性、超长的生命周期服务于人类的生活。基于对世界存在形式及其动态秩序的本质认识,“体用”思想能够实现对物质和人类劳动的极大尊重,进而实现高质量的可持续发展,体现出儒道哲学超越时代的长远眼光。实际上,许多重要的因素往往是不变的,如人的身体、人的本性、人所需要的生活,乃至理想的社会形态,都不是可以任意定义和变化的,但这种“不变”中却包含着无限变化的可能性和生命力。“体用”思想旨在抓住共性的、本质的、永恒的“体”,以“不变”应万变,避免因急功近利的短视行为造成最终伤害人性与自然的不良后果。儒道文人追求着清晰的理想世界,其设计则为建设此理想世界服务,而明式家具只是此理想世界中的吉光片羽。如果当代设计领域能普遍引入“体用”思想,必然可以推动现代社会向符合人性节奏和自然规律的可持续发展方向迈进坚实的一步。