内蒙古察右前旗李清地矿区铅锌银矿床探采新进展及成矿规律

薛全君,沈存利,杨发亭,吴晓光,董海龙,王金娃,缪经彤,李卓林,薛富红,赵春江,曹国威

(内蒙古自治区有色地质勘查局,内蒙古呼和浩特 010010)

内蒙古察右前旗李清地铅锌银矿床位于乌兰察布市察哈尔右翼前旗政府驻地土贵乌拉镇西北约30 km。矿区范围内有3个采矿权,分别为南矿带的厚旺银矿、北矿带东段李清地铅锌多金属矿、西段华银铅锌矿,均为生产矿山。早期,厚旺银矿勘探工作从1992年7月开始,1995年10月结束,获得勘探储量C+D级银金属量217.52吨,共生锌6140吨,伴生锰1.9万吨。李清地铅锌矿2005年开展详查工作,经资源储量估算,求得122b+333铅加锌金属量4.74万吨,银金属量41.85吨,伴生金金属量755.15千克。北矿带西段华银铅锌矿详查期间获得122b+333铅金属量8509.51吨,锌7113.50吨,银25.96吨。后来随着资源储量的减少,已接近危机矿山。近年来,李清地矿区深部和外围开展了大量的勘查工作,内蒙古自治区有色地质勘查局六○九队提交了南矿带厚旺银矿深部勘探报告,矿床规模为一中型银矿床;地博公司提交了北矿带东段李清地铅锌矿深部详查报告,内蒙古自治区有色地质勘查局六○九队、有色金属矿产地质调查中心、中色地科矿产勘查股份有限公司等地勘单位对北矿带西段华银铅锌矿正在进行深部及外围详查工作,矿床的深部和外围找矿取得了新的突破,对成矿规律有了新的认识,资源储量也显著增加。其中厚旺银矿深部(1243 m标高以下)勘探取得突破,截止 2019年6月30日,经资源储量估算,查明矿床资源储量∑(121b+122b+333):银金属量230.805吨,伴生铅3437吨,伴生锌金属量5410吨,伴生金金属量222千克。李清地铅锌矿于2016年开展了深部详查(1308 m标高以下),控制工业矿体4条,查明矿床资源储量∑(122b+333):铅金属量14755.18吨,锌金属量6777.57吨,银金属量27.91吨。本文在综合研究前人资料的基础上,结合矿山采矿及近几年找矿勘查实践,从成矿构造特征研究入手,以矿田构造理论(翟裕生,1984)为指导,初步总结了矿体分布规律、分析了矿床成因和找矿勘查前景,旨在进一步总结成矿规律,为该区铅锌银多金属矿的找矿勘查提供参考。

1 区域成矿地质概况

李清地铅锌银矿区大地构造位置位于华北地台北缘内蒙台隆之东段(胡玲,2002)。区域构造位于临河-集宁-尚义深大断裂带南侧,阳高-大同弧形深大断裂北侧(高德臻,2001)。区域内出露的地层主要为太古界集宁(岩)群变质岩系,为一套深变质浅色岩石组合,以矽线榴石钾长(二长)片麻岩为主、夹石榴石黑云斜长片麻岩、含石墨片麻岩及透辉大理岩等,以不含沉积变质铁矿和赋石墨层为特色。其次有古近系砂砾岩及新近系玄武岩,其它地层零星分布。地层由南向北由老变新,总体走向呈北东向50°展布。在区域北东向展布的古老基底中,发育着一系列的褶皱和断裂构造,形成了以北东向为主干构造并叠加北西向和南北向构造格局(图1)。

图1 李清地铅锌银矿区域地质简图Fig.1 Regional geological map of the Liqingdi Pb-Zn-Ag deposit in Inner Mongolia1-第四系及第三系;2-汉诺坝组;3-固阳组;4-白女洋盘组;5-中太古界乌拉山岩群;6-中太古界集宁岩群;7-上太古界兴和岩群;8-白垩纪花岗岩;9-侏罗纪花岗岩;10-二叠纪花岗闪长岩;11-二叠纪花岗岩;12-中元古代花岗岩;13-中太古代片麻岩;14-闪长玢岩脉;15-灰绿玢岩脉;16-深大断裂;17-实测断层;18-正断层;19-逆断层;20-八苏木-三岔口复式向斜;21-钼矿床;22-铅锌银矿床; 23-研究区;24-地名1-Quaternary and Tertiary;2-Hannuoba Formation;3-Guyang Formation;4-Bainvyangpan Formaiton;5-Middle Archean Wulashan rock group;6-Middle Archean Jining rock group;7-Upper Archean Xinghe rock group;8-Cretaceous granite;9-Jurassic granite;10-Permian granodiorite;11-Permian granite;12-Mesoproterozoic granite;13-Middle Archean gneiss;14-diorite porphyrite;15-greyish green porphyrite;16-deep fracture;17-measured fault;18-normal fault;19-reverse fault;20-Basumu-Sanchakou composite syncline;21-molybdenum deposit;22-lead-zinc silver deposit;23-study area;24-place

区域内较大褶皱构造主要为轴向呈北东方向展布的八苏木-三岔口复式向斜,其内部发育了次级轴向北东的紧密背斜和向斜构造,其南翼为李清地-赵秀沟复背斜,直接控制着李清地矿床的分布。复向斜的核部为集宁(岩)群以大理岩为主,两翼地层为集宁(岩)群以片麻岩为主,轴部侵入有古元古代片麻状花岗岩;区域内主干断裂为北东向断裂,断裂性质以张性为主,压-压扭性较少,断面产状陡立,倾向南东或北西,多切割北东东向、北西向断裂,又常被南北向断裂截切或错移。北西向断裂较少,断裂性质以张、张扭性为主,少数为压(扭)性,切割北东东向、东西向断层,又被北东向、南北向断层截切错移。

区域上岩浆活动较频繁,从太古代到新生代均有活动(张臣和韩宝福,2004;蒋孝君,2014;Zhou et al.,2018;王文龙等,2020;冯帆等,2021),且有从中基性向中酸性-酸性演化的特征,空间分布受断裂构造控制,多呈北东向和北西向带状展布,形成构造岩浆带。近年来,区域上相继发现了李清地中型银铅锌矿、九龙湾中型银多金属矿,满洲窑小型铅锌矿,卓资县大苏计大型钼矿、兴和县曹四夭特大型钼矿、丰镇市泉子沟中型钼矿等一大批多金属矿床,成因上均与中生代中酸性岩体关系密切(王建平,2003;徐九华等,2006;于玺卿等,2008;沈存利,2010;侯万荣等,2010;聂凤军等,2012;刘永慧等,2014)。李清地矿区南东约90km处的曹四夭特大型钼矿,成矿时代为晚三叠世-晚侏罗世-早白垩世(聂凤军等,2013;范海洋等,2018);其南西部约50km处的大苏计大型钼矿,成矿时代为晚三叠世(张彤等,2009);其南部约80 km处的丰镇市泉子沟中型钼矿,成矿时代为晚侏罗世早期(张明玉等,2018)。

2 矿区地质构造特征

矿区出露的地层主要为太古界集宁(岩)群黑云母斜长片麻岩、黑云母二长片麻岩、含榴石黑云斜长片麻岩及厚层状粗-中粒大理岩、蛇纹石化大理岩、镁橄榄石大理岩;白垩系白女羊盘组安山质火山角砾岩、安山岩、流纹质火山碎屑岩及新近系中新统汉诺坝组玄武岩。总体构造形态为一走向北东的紧密线型褶皱带,以及沿褶皱枢纽大致平行发育的挤压破碎带和北西向断裂叠加构造;侵入岩有三叠纪-侏罗纪花岗岩以及各类脉岩(图2)。

图2 李清地铅锌银矿区地质简图Fig.2 Geological map of the Liqingdi Pb-Zn-Ag deposit1-第四系;2-红层;3-玄武岩;4-火山碎屑岩;5-大理岩;6-片麻岩;7-花岗岩;8-闪长岩脉;9-矿体示意位置及编号;10-实测正断层;11-平推断层;12-推测断层;13-火山口;14-背斜轴线(②-李清地背斜);15-向斜轴线(①-崔家地向斜;③-南山向斜);16-地质 界线;17-破碎带;18-采矿权范围;19-居民地1-Quaternary;2-red bed;3-basalt;4-volcaniclastic rock;5-marble;6-gneiss;7-granite;8-diorite vein;9-ore body and number;10-normal fault;11-translation fault;12-inferred fault;13-crater;14-anticline(②-Liqingdi anticline);15-syncline(①-Cuijiadi syncline;③-Nanshan syncline);16-geological boundary;17-fracture zone;18-scope of mining rights;19-settlement place

2.1 矿区构造地质特征

2.1.1 褶皱构造

矿区地质体总体上受李清地-赵秀沟复式背斜控制。该背斜位于八苏木-三岔口复式向斜之南翼,长约7 km,核部为青灰色黑云斜长片麻岩、黑云二长片麻岩,翼部为灰白色厚层状大理岩、蛇纹石化大理岩。核部片麻岩宽度约2km,沿轴向变化不大,有大面积的早白垩世白女羊盘组中酸性火山岩和不同时代酸性侵入岩分布,对该复背斜形态、位态产生较大影响。李清地-赵秀沟复式背斜为紧闭-同斜褶皱,复背斜枢纽总体上呈北东60°方向展布,两翼产状相近,南翼325°∠60°~70°,北翼320°∠30°~55°,但各次级褶皱两翼产状变化较大,明显叠加了后期的褶皱变形。由北向南依次有郑家地背斜、李清地背斜、沙渠村背斜,向斜有崔家地向斜、南山向斜,形成了三背两向的构造格局。北部郑家地背斜被中生代喷发的火山岩破坏,南部的沙渠村背斜被新生界汉诺坝组玄武岩覆盖,褶皱构造形迹比较完整的为崔家地向斜①、李清地背斜②、南山向斜③,严格控制了矿区内北矿带、中矿带、南矿带的展布形态。

崔家地向斜:分布于崔家地至大脑包山南部边缘,核部为大理岩,多处被侏罗纪花岗岩侵入穿插,两翼为片麻岩,长3500 m,宽320 m,分东、西两段。东段控制了北矿带李清地铅锌矿的形成,西段控制了北矿带李清地华银铅锌矿的形成。

李清地背斜:位于刀劈山一线,核部为片麻岩,两翼为大理岩,紧密线形、局部有倒转现象,长1500 m,宽200 m,控制了中矿带李清地铅锌矿的分布范围。

南山向斜:位于李清地村南的南山一带,核部为厚层状大理岩,两翼为片麻岩,北距李清地背斜500 m、崔家地向斜1200 m,长4000 m,宽300 m,控制了南矿带厚旺银矿的分布范围。

2.1.2 断裂构造

矿区断裂构造主要有北东向、近东西向及北西向断裂。

地表圈定规模较大的断层有6条。F1断层:分布于李清地村西北约600 m,断层长约1 km,近东西向,为正断层,上下盘均为大理岩,为层间断裂。F2断层:分布于李清地村西约1 km处,近东西向,断层长约200 m,为正断层,上下盘均为大理岩。F3、F5、F6断裂:分布于南矿带东段,走向北东向,在走向上为同一断层,总体长度2.2 km,中间被近南北向F4号断层错断,断距100 m,为厚层大理岩层间断裂。这些断裂均距已知矿体较远,对矿体无影响。

根据三个矿带的找矿勘查,北东和北西向断裂同时为矿区重要的的储矿构造,目前已知的铅锌银矿体均呈脉状产出于北东和北西向断裂中,北西向的成矿规模大于北东向,而北东走向的矿体,又表现出延深远大于延长的特点,显示了矿区断裂构造与成矿关系的复杂性。

2.1.3 火山机构

矿区北部火山机构发育,总体呈东北向带状分布于郑家地-大脑包山一带,多呈半环状产出,系沿盆地边缘断裂喷发形成。通过对火山岩锆石U-Pb同位素测定,其地质年龄为107±22 Ma①,形成时代为早白垩世。

2.2 矿区侵入岩特征

侏罗纪花岗岩:总体为北东向带状展布,呈岩脉或岩株产出,岩性为浅肉红色中粒或中粗粒似斑状花岗岩及黑云母钾长花岗岩,在花岗岩裂隙中见铅锌银矿化现象(如,北矿带东段钻孔ZK308-2、ZK310-4深部),明显为成矿前形成。

岩脉:矿区岩脉发育,主要为中酸性岩脉,总体呈北东走向,有伟晶岩脉、花岗伟晶岩脉、花岗细晶岩脉、花岗岩脉、钾长花岗岩脉及二长花岗岩脉,多为成矿前形成;矿区内分布有北西走向的闪长岩脉,平行排列,规模较大,多呈脉状产出,为成矿后形成,对矿体有破坏作用。

2.3 矿石矿物及其主要特征

2.3.1 矿石矿物组成及结构构造

南矿带厚旺银矿矿石中金属矿物有:闪锌矿、黄铁矿、方铅矿,少量黄铜矿、辉银矿、自然银。脉石矿物:主要由碳酸盐矿物和石英组成。矿石中银的赋存状态主要以方铅矿中银和硫化银(辉银矿)为主,自然银次之,其他形式的银微量。矿石结构为自形、半自形粒状结构、他形粒状结构、包含结构、镶边结构、乳浊状结构,矿石构造主要呈浸染状和斑点状构造,局部为细脉浸染状构造。

北矿带东段李清地铅锌矿矿石中金属矿物有:矿石中主要金属矿物有方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、斑铜矿、白铅矿、铅黄、菱锌矿、自然金等。主要脉石矿物有碳酸盐、石英、绿泥石、角闪石、云母等。铅主要以方铅矿、白铅矿铅丹、铅黄的形式存在。锌主要以闪锌矿的形式存在。银未见到其独立矿物,以分散状态存在。金除了自然金外,还可以看到以分散状态存在于闪锌矿中。闪锌矿被菱铁矿交代。矿石结构为自形-半自形粒状结构、它形不等粒浸染状结构和压碎结构,矿石构造为角砾状构造、网脉状构造和浸染状构造。

北矿带西段华银铅锌矿矿石中主要的金属矿物有:方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、黄铜矿等,未见单独银金矿物。脉石矿物主要是石英、方解石、白云石及少量的绢云母和绿泥石。脉石矿物主要是石英、方解石、白云石及少量的绢云母和绿泥石。方铅矿呈分散状或聚集体分布。闪锌矿呈聚集体分布,黄铁矿:呈细脉状,呈胶结物状存在。黄铜矿不规则粒状,多呈包裹体分布在闪锌矿中。矿石结构为自形-半自形粒状结构,碎裂结构、乳滴结构、交代环边(带)结构及交代残留结构。矿石具角砾状构造、细脉浸染状构造、网脉状构造、浸染状构造及块状构造(图3)。

图3 矿石特征Fig.3 Characteristics of oresa-角砾状铅锌矿矿石;b-致密块状铅锌矿矿石a-brecciated lead-zinc ore;b-dense massive lead-zinc ore

2.3.2 主要矿物特征

(1)南矿带厚旺银矿

辉银矿:与方铅矿关系密切,常交代方铅矿并与方铅矿形成复杂的波状、犬牙交错状连生。闪锌矿:与黄铁矿常呈较简单的毗邻、波状或湾状连生关系,与方铅矿则呈不规则的锯齿状、犬牙交错状连生关系或相互包裹。方铅矿:局部交代闪锌矿、黄铁矿。

(2)北矿带东段李清地铅锌矿

方铅矿:呈浸染状分布于方解石和石英中,溶蚀、穿插、包裹黄铁矿、闪锌矿,沿被压碎的闪锌矿边缘和裂隙交代,形成一很细的环边,方铅矿被白铅矿、铅黄等交代,方铅矿破碎后以角砾和胶结物的形式存在;

闪锌矿:呈它形粒状、不规则状,多数为破碎状,破碎的闪锌矿,往往被方铅矿沿裂隙和边缘交代,破碎后的闪锌矿形成角砾和星散状分布于胶结物中。

黄铁矿:被方铅矿穿插、溶蚀包裹,以及被重结晶的石英包裹,黄铜矿:呈乳滴状分布于闪锌矿中,呈不规则状和细脉状穿插入破碎的黄铁矿、闪锌矿中。

斑铜矿:呈它形交代黄铜矿,一般<0.05 mm。

白铅矿:交代方铅矿形成,交代程度因环境而异,有的仅沿方铅矿边缘形成环带状,当交代完全时,方铅矿不同程度的在白铅矿中呈微细粒状残留,往往保留方铅矿的外形。

铅黄铅丹:交代方铅矿或白铅矿形成,与白铅矿有过渡现象,其内也有微细粒的方铅矿残留,保持了方铅矿的外形,但往往形成许多裂纹。

菱锌矿:沿闪锌矿的边缘和裂隙交代,形成环边。交代较完全时,保留原闪锌矿的外形,其内也有微细粒的闪锌矿残留。

自然金:呈它形分布于胶结物中,粒度为0.005 mm×0.005 mm,仅见一粒。

3 矿床勘查新进展

李清地铅锌银矿是1985年由内蒙古自治区有色地质勘查局六○九队发现和评价的。早期的勘查研究将矿区由北到南划分为北矿带、中矿带和南矿带三个矿带。目前,在北矿带设置两个矿业权,东段为李清地铅锌多金属矿;西段为华银铅锌矿。南矿带设置一个矿业权,为厚旺银矿。实际上,北矿带东段的南部就已经进入中矿带,中矿带和北矿带应为一个矿带。

3.1 南矿带

3.1.1 矿床勘查情况

1985~1996年,六○九队在南矿带评价了北东走向以银为主的矿体,编制了《内蒙古自治区察右前旗李清地银矿区南矿带1-4线勘探报告》,提交了C+D级银金属量217.52吨,共生锌6140吨,伴生锰1.9万吨;2016~2019年,六○九队在南矿带对1243 m标高以下矿体进行了深部勘探,发现矿体在深部产状发生了倒转,且矿体延深显著大于延长,2019年编制了《内蒙古自治区察哈尔右翼前旗李清地矿区南矿带1243 m标高以下银矿勘探报告》,提交了银金属量230.81吨,伴生铅3437吨,伴生锌5410吨,伴生金222 kg,伴生铬64558 kg③。

3.1.2 矿体主要特征

根据六○九队的最新资料可知③,矿体呈北东向展布,地表延长150 m;深部延深达到550 m,延深远大于延长,矿体呈陡倾斜,浅部共有10条,倾向150°,倾角在58°~87°之间;深部的XI、XVI号矿体倾向330°,倾角在68°~89°之间(图4)。目前浅部矿体已采空,深部XI、XVI号矿体向下仍未封闭。

图4 李清地铅锌银矿区南矿带0-2线剖面简图Fig.4 Profile along prospecting line No.0-2 in the south ore belt of Liqingdi deposit1-黑云斜长片麻岩;2-大理岩;3-矿体及编号;4-平硐及编号;5-钻孔1-biotite plagioclase gneiss;2-marble;3-ore body and numbers;4-adit and number 5-drill hole

XI号矿体:为隐伏矿体。矿体形状呈不规则脉状产出,走向60°,倾向330°,平均倾角80°。矿体长175m,垂深400 m,厚度一般为8.98~9.55 m,平均真厚度9.29 m。矿体厚度变化稳定、品位变化均匀。赋矿标高在1345~945 m。含矿岩石为大理岩,顶底板围岩为厚层状大理岩。

XVI号矿体:为隐伏矿体。该矿体为2019年勘探报告期间新发现的矿体,近平行分布于XI矿体下盘,形态为脉状,矿体走向60°,倾向330°,倾角77°~89°,平均倾角78°,产状较陡。矿体长175 m,最大斜深173 m,矿体最大真厚度10.29,最小真厚度2.15 m,平均真厚度4.30 m。厚度变化稳定,品位变化均匀;赋矿标高1153~980 m,矿体内无夹石。顶底板围岩均为大理岩。

3.2 北矿带东段

3.2.1 勘查进展情况

2003~2005年,六○九队在北矿带东段进行了详查,新发现了二条大致平行的北西向矿体,找矿取得突破。2005年底,编制了《内蒙古自治区察右前旗李清地矿区北矿带Ⅻ、XV号矿体银铅锌多金属矿详查报告》,提交了122b+333金属量:铅2.71万t,锌2.04万t,银41.85 t,金0.76 t。2014~2016年,内蒙古有色地质矿业(集团)地博矿业有限责任公司在北矿带1308 m标高以下对Ⅻ、XV号矿体进行了深部勘查,新发现XVIII、XIV-2两条平行盲矿体。2016年编制了《内蒙古自治区察哈尔右翼前旗李清地矿区北矿带铅锌银多金属矿1308 m标高以下详查报告》,在北矿带深部1308~1184 m标高提交了122b+333金属量:铅1.48万t,锌0.68万t,银27.91 t,伴生金0.28 t②。当时勘查垂深只到320 m,主矿体仍未封闭。2018~2020年,中色地科股份有限公司在北矿带的深部和外围找矿取得了新突破。

3.2.2 矿体主要特征

据最新的勘查成果资料(张广纯等,2020),矿体分布在314-307线之间(300线以南已经进入中矿带),已基本到了采矿权的南北边界,共圈定16条工业矿体,其中铅锌银矿体13条、钼矿体3条。矿体多产于大理岩内,主要受北西向断裂控制,部分矿体受北东向断裂控制。矿体主要呈大脉状和透镜状产出,局部呈楔形和囊状产出,具有膨胀、收缩、分支复合和尖灭再现等现象。

主矿体仍为XV号(在303线深部与XII号合并为一条矿体),呈脉状产出,分布于312~307线之间,两端都未控制到边。矿体走向北西,倾向228°,倾角56°~75°;控制长875 m,垂深560 m(标高为1510~950 m),平均真厚度2.19 m;矿体平均品位变化不大,整体表现为铅高锌低,深部金品位有所增高,局部有铅锌富矿体。

目前,有关钼矿体的资料较少,矿区既有独立钼矿体,也有钼铅锌共生矿体。ZK302-3钻孔揭露Mo矿体穿矿厚度约30 m,Mo品位0.06%~5.57%,平均0.69%。

值得重视的是302线两侧由于地表第四系覆盖,301~304线地表及浅部未发现矿体,深部发现厚大铅锌富矿体。

3.3 北矿带西段

该区工作程度相对较低。2020~2021年,六○九队在北矿带西段按照北东和北西构造均为控矿构造、且矿体延深大于延长的新思路,进一步开展了普查找矿工作,新发现19条铅锌银金矿体,其中15条为北西向矿体,多数矿体延深大于延长,并发现有独立金矿体,勘查深度多在300 m之内,目前深部及外围正在勘查中。

4 矿床成矿规律

4.1 岩性及构造对成矿的控制作用

李清地-赵秀沟复背斜直接控制着李清地矿床的分布,但现有的勘查资料显示李清地铅锌银矿工业矿体多数赋存在向斜构造中,而在背斜中尚未发现具有规模的矿体。笔者认为主要因为向斜核部为大理岩,大理岩岩石脆性大,受挤压后裂隙发育,是热液很好的上升通道,深部含矿热液沿裂隙上升并在局部富集成矿。相反背斜核部为片麻岩,岩石韧性强,不容易产生裂隙,形不成热液上升的通道,因此在背斜中富集成矿难度较大。

向斜构造控制着矿带的空间展布。从图2可知,矿区褶皱构造对矿带的空间分布存在明显的控制作用。南矿带分布在南山向斜范围内,北矿带对应着崔家地向斜范围内,紧闭向斜褶皱构造可能为矿液的储存提供了有利的空间。

北东和北西向两组断裂构造控制矿体的空间分布。最新的勘查和开采资料显示,在南矿带矿体均为北东走向,浅部倾向为南东向、深部倾向转变为北西向;北矿带东段北东和北西走向均有分布,但主矿体呈北西走向,倾向为南西,而北东向矿体规模较小,倾向为南东;北矿带西段勘查程度很低,北东向和北西向矿体均有重要发现。整个矿区总体表现出北西向矿体长度远大于北东向矿体,矿体最长达875 m,说明成矿期北西向张扭性构造更为发育。

据区域1∶5万矿调资料显示①,北东向断裂构造主要为平行于复式背斜轴部的构造,断裂性质以张性为主,压-压扭性较少;北西向断裂为横切复式背斜轴部的构造,断裂性质以张-张扭性为主,少数为压(扭)性,这就表明北东和北西向两组断裂构造具有张性特征,均为有利的控岩和储矿构造,两组构造的交汇部位有利于形成了厚大柱状矿体。

综合矿区和区域构造地质特征可知,成矿前北东向花岗岩岩株和各类脉岩发育,显示出北东向断裂性质以张性为主的特征;成矿期北西向矿体较北东向更为发育,显示出北西向断裂转变为张性为主的特征;而成矿后北西向闪长岩脉极为发育,对北东向矿体有破坏作用,显示出北西向张性特征更为显著。这就说明两组断裂构造的性质在成矿前后构造应力场发生了明显变化,北东向断裂是由张性为主转变为压性为主,北西向断裂是由压性为主转变为张性为主,而成矿前后构造应力场的变化可能与深部隐伏成矿岩体侵入有关。总之,矿区向斜构造控制矿带的空间展布,北东和北西向两组断裂构造控制矿体的空间分布。

4.2 深部存在隐伏成矿岩体

新的勘查研究资料显示(尚未公开),矿区北矿带深部可能存在隐伏成矿岩体,主要有三方面的依据。第一,李清地矿区矿体显著特征是脉状矿体的延深大于其延长,且产状很陡,说明成矿断裂构造延深规模和强度较大,显示出矿区深部可能存在有隐伏岩体上侵产生的应力,成矿岩体的上侵,使褶皱同期形成的张性构造进一步活化,成矿热液在这些张性构造中沉淀形成脉状矿体。第二,成矿元素分带特征明显,垂向上,浅部以银、金为主,深部以铅锌为主,并出现钼矿体,显示成矿元素由低温向高温过渡的特征;横向上,南矿带以银、铅锌为主,北矿带东段银含量减少,铅锌增多,表现为成矿元素从南向北由低温向高温过渡的特征。北矿带东段深部发现钼矿体(ZK302-3钻孔揭露Mo矿体穿矿厚度约30 m),显示出斑岩-热液型钼矿的分带特征。第三,目前的勘查表明,矿区的主要矿体以脉状或透镜状产出为主,主要为热液充填特征,显示出斑岩-热液型矿床浅部以脉状矿体为主的成矿特征(吴昊等,2014;王国瑞等,2014)。由上述分析可知,矿区具有斑岩-热液成矿系统的成矿特征。从区域上该区为斑岩型钼矿成矿有利地段,据此可以推断矿区北矿带深部(或侧部)具有形成斑岩型钼矿的潜力。

4.3 矿床成因分析

李清地铅锌银矿自发现以来,很多地勘工作者对矿床成因提出了不同的看法,主要观点可归纳为两种。一种观点认为与中生代火山活动有关的中低温浅成热液型多金属矿床或与火山-次火山热液活动有关的中低温热液裂隙充填(交代)矿床(祝新友等,2005;陈旺等,2006;刘文强,2013),主要依据是矿体受北西和北东向两组构造控制,推断这两组构造是由北部大脑包山陆相火山活动形成的环状与放射状断裂,其成矿作用与陆相火山活动有关;另一种观点认为矿床成因与火山-岩浆(斑岩、矽卡岩)有关,认为李清地矿床既不是典型的火山热液矿床,也不具备典型浅成低温热液型矿床特点(吕增尧,2012;张广纯等2020;杨新雨等,2020;杨新雨等,2021)。

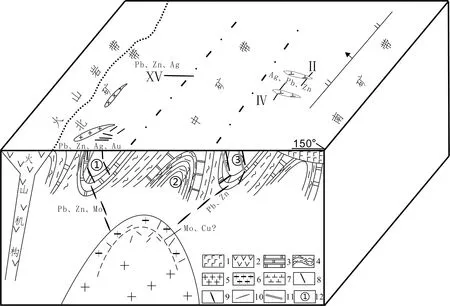

在综合前人矿产勘查和矿床研究资料的基础上,特别是对最新勘查成果的系统梳理,以及通过区域成矿规律对比研究(解洪晶等,2018),笔者认为矿床成因是与岩浆热液有关的斑岩-热液型矿床。主要理由如下:第一,李清地铅锌银矿区的主矿体呈脉状、透镜状赋存于集宁(岩)群大理岩和片麻岩中,大脑包山火山机构的环状与放射状断裂内未发现显著的矿化现象。第二,北东和北西向两组容矿断裂构造为区域褶皱构造中配套的断裂构造系统的一部分,受后期隐伏成矿岩体上侵作用活化,矿化热液充填(交代)形成脉状矿体,成矿流体为中低温、低密度盐水体系,成矿过程有大气降水参与(张锐,2009)。第三,在北矿带东段深部发现独立钼矿体和钼铅锌共生矿体,虽然目前资料较少,但可能说明矿区存在铅锌银-金-钼成矿系统(李厚民等,2008;王长明等,2006)。第四,区域上李清地矿区东部有曹四夭特大型钼矿,西部有大苏计大型钼矿,南部有泉子沟中型钼矿,成矿元素分带特征相似。对斑岩型钼矿矿床成因的对比研究认为,该区钼多金属矿构成了斑岩-热液钼多金属矿成矿系统(刘永慧等,2014)。成矿模式见图5。

图5 李清地铅锌多金属矿成矿模式图Fig.5 Metallogenic model of Liqingdi Pb-Zn polymetallic deposit1-玄武岩;2-火山岩;3-大理岩;4-片麻岩;5-花岗岩;6-花岗斑岩;7-闪长岩;8-矿化脉岩;9-矿体;10-深部细脉状矿体;11-断层;12-褶皱编号1-basalt;2-volcanic rock;3-marble;4-gneiss;5-granite;6-granite-porphyry;7-diorite;8-mineralized vein;9-ore body;10-veined ore body in deep;11-fault;12-fold number

4.4 成矿时代

矿区目前还没有直接的同位素成矿年龄。区域地质矿产调查资料显示,矿区大脑包山火山岩形成时代为早白垩世;榆树湾、李清地等地的花岗岩岩株形成时代确定为侏罗纪或更早的三叠纪,矿区附近的东察素忽洞二长花岗岩锆石U-Pb年龄值为229±25 Ma①,形成时代确定为三叠纪。

区域上对斑岩型钼矿的成矿时代研究(张彤等,2009;李香资等,2012;聂凤军等,2013;范海洋等,2018;张明玉等,2018)表明,该区钼多金属矿成矿系统的成矿时代为晚三叠世到早白垩世,集中在222~228 Ma、160~173 Ma和130~149 Ma三个时期,即印支期晚三叠世、燕山期中侏罗世和晚侏罗世-早白垩世。鉴于矿体形成晚于花岗岩岩珠(北矿带东段)的事实,推断矿床成矿时代为晚侏罗世-早白垩世,矿区钼矿体的发现为成矿时代的确定提供了条件,有待于进一步研究。

4.5 成矿后保存条件

李清地矿区地表脉岩广泛发育,浅部银矿化富集,钼多金属成矿元素分带特征明显,早白垩世大脑包山火山机构保存较整,结合区域构造分析认为,该区早白垩世之后剥蚀程度较低,矿床保存条件较为完好。从区域对比分析可知,成矿相对较早的大苏计钼矿和泉子沟钼矿剥蚀程度很大,浅部的脉状矿体已被剥蚀,只保留了斑岩型钼矿体;形成相对较晚的曹四夭钼矿边部仍保留了铅锌银矿体。由此也可以反推李清地矿床形成时代应该比较新。

5 结论

(1)李清地矿区总体受复式背斜褶皱构造的控制。其向斜构造控制着矿带的分布,其配套的北东和北西向断裂构造控制着矿体的分布,两组断裂的交汇部位更易形成工业矿体。

(2)推断矿区深部存在隐伏斑岩型钼矿的成矿岩体,深部具有寻找斑岩型钼矿的潜力。从现有的资料分析推测,隐伏成矿岩体可能是沿李清地背斜的轴部上侵的,李清地附近,尤其是北矿带东段深部,可能是成矿和找矿有利地段。

(3)矿床成因为与岩浆热液有关的斑岩-热液型矿床,成矿时代为晚侏罗世-早白垩世。

(4)李清地矿区的显著特征是脉状矿体的延深大于其延长,北东和北西向断裂控矿均为控矿构造。因此,深部要加强两组走向矿体的勘查,在两个向斜带上与北西向构造的交汇部位为外围找矿有利地段。

致谢:野外矿床调查期间得到内蒙古自治区有色地质勘查局六○九队、有色金属矿产地质调查中心、中色地科矿产勘查股份有限公司等单位领导和同行的支持和帮助,并提出了宝贵意见,在此表示衷心感谢。

[注 释]

①内蒙古自治区有色地质勘查局六○九队.2008.内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗袁家房子等四幅1∶5万区域矿产调查报告[R].

②察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司.2016.内蒙古自治区察哈尔右翼前旗李清地矿区北矿带铅锌银多金属矿1308米标高以下详查报告[R].

③察右前旗厚旺银矿有限责任公司.2019.内蒙古自治区察哈尔右翼前旗李清地矿区南矿带1243米标高以下银矿勘探报告[R].

[附中文参考文献]

陈旺,孙紫英,刘国军,王金娃,王建平.2006.李清地铅锌银矿区成矿地质特征及找矿新进展[J].地质与勘探,42(1):26-29.

范海洋,李铁刚,武文恒,张明玉,黄凡,赵正,张彤,许立权,李香资,权知心.2018.内蒙古兴和县曹四夭超大型斑岩钼铅锌金成矿系统年代学及其地质意义[J].矿床地质,37(2):355-370.

冯帆,徐仲元,董晓杰,石强,王师捷,李长海.2021.内蒙古温都尔庙-集宁地区花岗斑岩年代学、地球化学、Hf同位素特征及其地质意义[J].地球科学,46(6):1973-1992.

高德臻,李龙,张维杰.2001.内蒙古临河一集宁断裂带中段构造特征及其演化[J].中国区域地质,20(4):337-347.

侯万荣,聂凤军,徐斌,李伟,樊永伟,赵春荣.2010.内蒙古中西部钼多金属矿床地质特征及其动力学背景[J].地质与勘探,46(5):751-764.

胡玲,宋鸿林.2002.“内蒙地轴”南缘断裂带的活动时代及结构分析[J].中国地质,29(4):369-373.

蒋孝君.2014.内蒙古集宁地区中二叠世花岗岩特征及地质意义[D].吉林:吉林大学:30-100.

解洪晶,王玉往,孙志远,周国超.2018.华北地块北缘铅锌矿床类型、地质特征及构造演化[J].地球学报,39(6):707-720.

李厚民,陈毓川,叶会寿,王登红,郭保健,李永峰.2008.东秦岭-大别地区中生代与岩浆活动有关钼(钨)金银铅锌矿床成矿系列[J].地质学报,82(11):1468-1477.

刘文强.2013.李清地铅锌矿西部地区成矿特征及找矿方向[J].现代矿业,(8):30-34.

刘永慧,马润,陈志勇,甘云燕,贺斐,李香资,权知心,赵清旭,阿木古冷.2014.内蒙古曹四夭钼矿床地质特征及找矿标志[J].世界地质,33(2):426-432.

吕增尧.2012.内蒙古察右前旗李清地银多金属矿床北矿带西段地质特征—兼论矿床成因及找矿远景[J].矿产与地质,26(4):305-311.

聂凤军,张可,刘翼飞,江思宏,刘勇,刘妍.2011.华北克拉通北缘及邻区印支期岩浆活动与钼和金成矿作用[J].吉林大学学报(地球科学版),41(6):1651-1666.

聂凤军,李香资,李超,赵宇安,刘翼飞.2013.内蒙古兴和县曹四夭特大型钼矿床辉钼矿Re-Os 同位素年龄及地质意义[J].地质论评,59(1):175-181.

聂凤军,刘翼飞,赵宇安,曹毅.2012.内蒙古大苏计和曹四夭大型钼矿床的发现及意义[J].矿床地质,31(4):930-940.

沈存利,张梅,于玺卿,程文国,高维裕,周文川.2010.内蒙古钼矿找矿新进展及成矿远景分析[J].地质与勘探,46(4):561-575.

沈存利.2010.内蒙古自治区有色金属矿床地质特征、成矿规律及资源潜力分析[D].北京:中国地质大学(北京):29-272.

王国瑞,武广,吴昊,刘军,李香资,徐立权,张彤,权知心.2014.内蒙古兴和县曹四夭超大型斑岩钼矿床流体包裹体和氢-氧同位素研究[J].矿床地质,33(6):1213-1232.

王建平.2003.内蒙古九龙湾银多金属矿成矿地质特征及找矿方向[J].地质与勘探,29(1):36-40.

王文龙,刘洋,赵利刚,滕飞,杨泽黎.2020.华北板块北缘中段二叠纪岩浆岩年代学、地球化学及锆石Hf同位素测试数据集[J].中国地质,47(S1):32-39.

王长明,邓军,张寿庭,叶会寿.2006.河南南泥湖Mo-W-Cu-Pb-Zn-Ag-Au成矿区内生成矿系统[J].地质科技情报,(6):47-52.

吴昊,武广,陶宏,王国瑞,李铁刚,陈军其,杨宁宁.2014.内蒙古卓资县大苏计斑岩型钼矿床辉钼矿Re-Os同位素年龄及流体包裹体研究[J].矿床地质,33(6):1251-1267.

徐九华,谢玉玲,张巨华,金岩,刘玉堂.2006.大青山东段九龙湾银-多金属矿床的次火山热液成因—流体包裹体证据[J].岩石学报,22(6):1735-1743.

杨新雨,刘方方,袁莹,樊学宁.2020.内蒙古李清地铅锌银矿床地质特征及找矿标志[J].矿产勘查,11(5):907-914.

杨新雨,张会琼,刘方方,袁莹,樊学宁.2021.内蒙古华银铅锌银矿床地质特征及找矿标志[J].中国金属通报,(1):33-36.

于玺卿,陈旺,李伟.2008.内蒙古大苏计斑岩型钼矿床地质特征及其找矿意义[J].地质与勘探,44(2):29-37.

翟裕生.1984.关于矿田构造研究的若干问题[J].地质论评,30(1):19-25.

张臣,韩宝福.2004.华北北部武川-康保地区中元古代晚期花岗岩类基本特征及其构造意义[J].岩石学报,20(3):433-438.

张广纯,高珍权,胡玉平,杨新雨,佟匡胤,宋宝昌,赵英楠.2020.内蒙古李清地铅锌银多金属矿危机矿山找矿突破与找矿方向探讨[J].矿产勘查,11(8):1630-1615.

张明玉,李铁刚,陈公正,吴晓光,赵正,黄凡,吴昊,王国瑞,许立权,张彤.2018.内蒙古丰镇市泉子沟斑岩钼矿床成岩成矿年代学及其地质意义[J].矿床地质,37(2):339-354.

张锐.2009.内蒙古集宁-凉城地区银多金属矿床成矿作用及找矿方向[D].北京:北京科技大学:20-120.

张彤,陈志勇,许立权,陈郑辉.2009.内蒙古卓资县大苏计钼矿辉钼矿铼-锇同位素定年及其地质意义[J].岩矿测试,28(3):279-282.

祝新友,黄琳,王金娃,吴晓光.2005.内蒙古李清地铅锌银矿控矿构造的新认识与找矿突破[J].中国地质,32(4):641-647.