术前炎症状态对下肢动脉硬化闭塞症病人支架置入术后再狭窄的预测价值

王胜利 郝云玉

下肢动脉硬化闭塞症是引起下肢缺血症状的最常见外周动脉疾病之一。支架置入术进行血运重建是治疗下肢动脉硬化闭塞症的重要手段。有研究指出,在股浅动脉支架置入术后的12个月内,再狭窄率高达40%,增加病人负担[1]。因此,确定参与下肢动脉硬化闭塞症病人支架置入术后再狭窄发生病理生理机制的关键介质对病人具重要意义。陈坚等[2]研究证实了炎症生物标志物和架置入术后再狭窄关系密切,提示某些病人支架置入术后更容易发生再狭窄。鉴于此,我们猜测下肢动脉硬化闭塞症病人支架置入术后再狭窄可能与术前炎症状态有关。

对象和方法

一、对象

2018年8月~2019年2月收治的下肢动脉硬化闭塞症病人86例,其中男36例,女50例,年龄30~65岁,平均年龄(45.57±5.83)岁。纳入标准:(1)符合下肢动脉硬化闭塞症的诊断标准[3],均行支架置入术,支架均来自同一厂家;(2)诊断为股-腘动脉B型浅短段病变,下肢计算机断层动脉造影检查显示狭窄程度≥50%;(3)全身或局部未使用抗生素药物;(4)踝肱指数≤0.9,支架置入材质及置入数量相同;(5)Fontaine 分类Ⅰ~Ⅲ期;(6)病人及家属签署知情同意书。排除标准:慢性全身性炎症性疾病者;代谢缺陷,如心磷脂抗体综合征、高半胱氨酸血症等;既往具血栓发生史;具不良生活习惯,如吸烟、酗酒等。本研究获得本院伦理委员会审批。

二、方法

1.炎性状态指标检测:采集病人入院后晨起空腹血5 ml,使用血细胞分析仪测量白细胞、血小板、中性粒细胞和淋巴细胞计数水平。计算中性粒细胞-淋巴细胞比(NLR)和血小板-淋巴细胞比(PLR)。

2.观察指标:(1)收集病人一般资料包括年龄、性别、BMI等;(2)实验室检查资料包括白细胞、血小板、中性粒细胞和淋巴细胞计数水平,血糖指标;(3) 支架置入术后再狭窄定义为介入术治疗后病人再次出现股-腘动脉动脉硬化闭塞症临床症状,彩色超声多普勒检测显示峰值流速比值<2.5,CTA检查提示支架内腔狭窄缩小> 50%或需再次介入治疗[4]。

3.随访:所有受试者均门诊随访1年,随访截止时间2020年2月17日,随访病人支架置入术术后再狭窄情况;将发生狭窄的病人定义为狭窄组,未发生狭窄的病人定义为未狭窄组。

三、统计学处理

结果

1.随访结果:门诊随访1年,随访截止时间2020年2月17日,86例病人共80例病人完成随访,最终纳入80例。80例病人中32例病人发生狭窄为狭窄组,未发生狭窄的病人为未狭窄组。

2.狭窄组与未狭窄组病人临床资料比较:狭窄组和未狭窄组病人年龄、性别构成、BMI等比较差异无统计学意义(P>0.05),狭窄组低密度脂蛋白高于未狭窄组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组病人临床资料比较

3.两组炎症状态指标比较:狭窄组病人白细胞、血小板、中性粒细胞和淋巴细胞计数水平高于未狭窄组,差异有统计学意义(P<0.05);两组间单核细胞计数比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组炎症状态指标比较(×109/L)

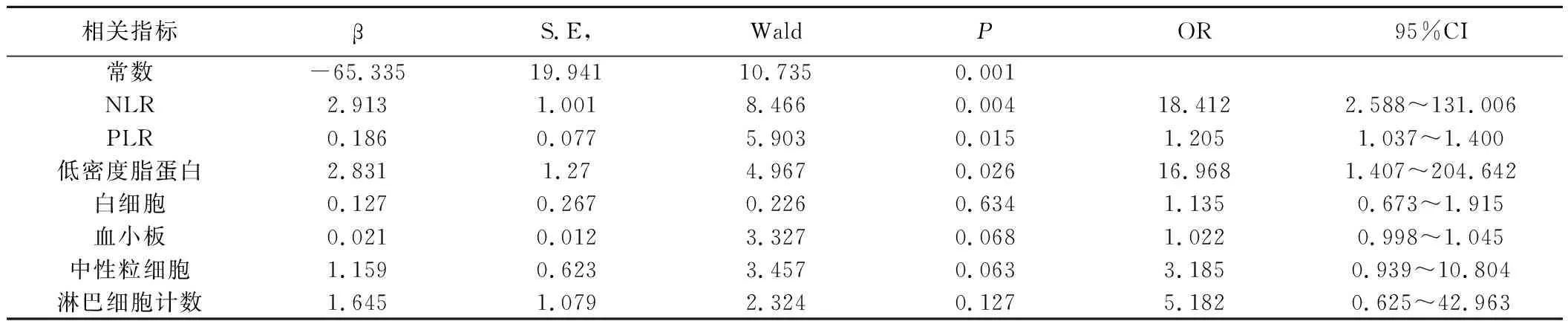

4.术前炎症状态与下肢动脉硬化闭塞症病人支架置入术后再狭窄的相关性分析:Logistic多因素显示,NLR(OR=18.412)、PLR(OR=1.205)、低密度脂蛋白(OR=16.968)是下肢动脉硬化闭塞症病人支架置入术后再狭窄的危险因素;ROC曲线分析显示,NLR、PLR在预测下肢动脉硬化闭塞症病人支架置入术后再狭窄的AUC分别为0.818、0.846,灵敏度和特异度分别为71.87%、87.50%,66.67%、84.37%,优于低密度脂蛋白,见表3、4。

表3 多因素Logistic分析结果

表4 NLR、PLR预测下肢动脉硬化闭塞症病人支架置入术后再狭窄的效能

讨论

下肢动脉闭塞症病理改变不可逆,多数病人在支架介入术治疗的1年内发生再狭窄,需再次进行腔内治疗或手术治疗[5]。美国心脏协会指出,在动脉粥样硬化过程中涉及到多种炎症因子和炎症细胞的慢性炎症反应,无症状粥样硬化炎症指标增高人群5年内发展成下肢动脉硬化闭塞的概率明显增高[6]。冠状动脉粥样硬化术后冠脉再狭窄与病人炎症状态呈正相关。

本研究结果显示,高 NLR、PLR 是 下肢动脉硬化闭塞症病人置入术后再狭窄发生的独立危险因素。NLR和PLR可代表中性粒细胞、血小板和淋巴细胞不同部分的价值,淋巴细胞反映了减少皮质醇诱导的应激反应。中性粒细胞与内皮组织之间的相互作用导致内皮损伤增加。在缺血性组织损伤的情况下存在严重的炎症,其中中性粒细胞起关键作用,动脉壁的慢性炎症在动脉粥样硬化的发生和发展中起着至关重要的作用[7]。在下肢动脉硬化闭塞症动脉硬化过程中性粒细胞浸润可引起斑块破裂和中性粒细胞血小板黏附的增加。此外,中性粒细胞可能会通过释放蛋白水解酶、花生四烯酸衍生物、血小板活化因子和超氧自由基等机制来介导炎症反应,最终导致细胞凋亡或中性粒细胞胞外陷阱形成,促进动脉粥样硬化的形成[8]。血小板通过多种机制促进斑块的起始和进展,关键过程是血小板衍生的促炎因子,包括单核细胞激活、募集和黏附,内皮黏附分子的上调;促进嗜中性粒细胞胞外诱集剂和摄取氧化型低密度脂蛋白等;还可参与中性粒细胞胞外陷阱形成过程促进动脉硬化进展过程[9]。

ROC曲线分析显示,NLR、PLR在预测下肢动脉硬化闭塞症病人支架置入术后再狭窄的AUC分别为0.818、0.846,灵敏度和特异度分别为71.87%、87.50%,66.67%、84.37%,优于低密度脂蛋白。早期抗凝、降血脂等治疗可降低下肢动脉硬化闭塞症病人支架置入术后再狭窄的发生。本研究分析了术前炎症状态水平在下肢动脉硬化闭塞症病人支架置入术后再狭窄中的相关性,但在研究过程中未对NLR、PLR等指标进行动态分析;本研究仅纳入了股-腘动脉B型浅短段病变,病例较少。