预制装配式电缆排管地基局部加固方法

鲁 楠 李维滨 冯泽庆 周劲峰

(东南大学混凝土及预应力混凝土结构教育部重点实验室, 南京 211189)(东南大学土木工程学院, 南京 211189)

管线入廊成为城市文明发展的趋势和标志,对提升城市形象、保障社会和谐和提高管线的运行维护效率具有显著成效[1].近些年,国内综合管廊工程进入了高速发展阶段[2],为了解决传统现浇施工中用工多、周期长、损耗大等弊端,并契合智能建造的行业发展方向,预制装配式技术在地下管廊工程中得到了大量应用[3].

地下综合管廊建设和运营过程中遇到的主要问题之一是地基的不均匀沉降[4],这对预制管廊接头的受力性能产生巨大影响,甚至造成管体破坏.赵文昊等[5]以管廊接头的最大拉应力和最大弯矩为指标,将容许沉降差分为3个等级,提出了管廊结构状态的评价标准.胡翔等[6]利用数值分析发现软弱土层弹性模量减小会加剧预制拼装综合管廊的不均匀沉降,并且对管廊结构内力产生较大影响.为了确保预制管廊在服役过程中能够满足使用和安全要求,需要从2方面着手:①要进行节点性能的控制[7-8],通过选择合适的连接方式以满足节点区抗剪切和变形能力;②要采取有效的地基处理措施,控制地基沉降,减小不均匀沉降对结构性能的影响[9-13].综合管廊工程往往施工场地条件复杂,尤其是管廊底土层为软弱土层地区,需要在满足承载力、沉降要求的前提下,综合考虑技术、经济、施工进度等因素确定地基处理方式[9].占鑫杰等[10]对连云港徐圩港区兼做油气管廊地基的斜坡堤,采用插设塑料排水板、铺设砂被,并在砂被表面分层抛填石料对海底深厚淤泥土层进行处理,以满足油气管廊对沉降量的严格要求.布置在道路下方的综合管廊,建成后若发生过大的沉降或不均匀沉降,不仅影响管廊本身和内部管线的正常使用,还会引起路面的沉降甚至开裂.黄剑等[11]采用PHC管桩和分离式承台的基础形式对苏州工业园区深厚淤泥区域地下综合管廊进行沉降控制.陈伟等[12]采用复合土层的压缩模型,按修正的分层总和法计算综合管廊沉降,并提出利用垫层设置搭板、软土地基旋喷桩之间采用碎石或片石嵌实等措施减少综合管廊沉降和节点间的不均匀沉降.

目前,针对综合管廊工程底部软弱土体的处理集中在单仓或多仓等干线、支线部分的报道,最普遍的地基处理方式为水泥土搅拌桩和高压旋喷桩[14].电缆排管是管廊体系的缆线部分,作为电力和通信线路敷设的末段,相较于干线和支线管廊,具有受外部荷载小、单位长度质量较轻的特点.在软土地区施工电缆排管,若采用常规方法进行全线的地基加固并不是经济的方案,且长时间施工作业既影响了城市公共环境,也增加了工程施工安全风险,因此有必要结合排管的特点提出与之相适应的快速化施工方式.本文提出一种在排管节点区局部地基加固的方式,通过分析地基局部加固后管体的受力机理,建立地基局部加固设计方法,借助有限元方法对影响加固效果的关键参数进行扩展研究,并验证了设计方法的有效性,最后借助工程案例展示了方法的可操作性,为类似工程提供参考.

1 地基局部加固设计方法

地基局部加固方法是对排管节点区局部土体进行加固,通过提高加固区复合地基承载力,降低因天然地基承载力不足造成的地基变形,并通过连续布置局部加固区来消除不均匀沉降.在荷载作用下,增强体与天然地基土能够共同直接承担上部荷载是复合地基的本质[15].因此,节点区局部地基加固技术的关键是实现加固区和未加固区的变形协调,通过调整加固区的刚度,确保在设计荷载作用下加固区和未加固区能够同时直接承受荷载.而预制电缆排管为混凝土结构,自身刚度大,类似于刚性地基,具备加固区和未加固区沉降量相同的条件.

为了充分发挥天然地基土的承载力,考虑天然地基土对上部荷载的传递作用,根据文克尔地基模型,建立地基局部加固法计算模型,如图1所示.

图1中,Lsp为节点局部加固区纵向长度,Ls为非加固区纵向长度,B为加固宽度,L为排管标准段长度即加固区间距;ksp为地基基床系数,ks为天然地基基床系数.结构自重和上覆土等上部荷载P将由加固区承担荷载Psp和非加固区承担荷载Ps.由加固区与非加固区变形协调可知,地基发生变形s后,有

P=Psp+Ps=(kspLsp+ksLs)Bs

(1)

当地基为弹性半无限空间时,地基的基床系数k可按下式计算[16]:

(2)

非加固区

(3)

式中,Esi为基础底面以下第i层土的压缩模量;Ai为第i层土附加应力系数沿土层厚度的积分值.

加固区

(4)

式中,Espi为第i层复合土层的压缩模量,Espi=ξEsi,其中ξ为复合土层的压缩模量提高系数,由复合地基承载力特征值fspk与天然地基承载力特征值fak的比值确定,即ξ=fspk/fak;Aj为加固土层以下第j层土附加应力系数沿土层厚度的积分值;a为复合土层层数;b为计算深度范围内加固土层以下土层数.

此外,式(2)中加固前后土层泊松比变化较小且为二次方项,故可忽略复合地基的泊松比变化.由于式(2)中荷载板面积A为定值,故可以认为复合地基的基床系数与天然地基的基床系数的比值关系为

为了进一步分析地基局部加固方法的加固效果,引入荷载分担比λ来表征加固区地基承担的荷载Psp与未加固区地基承担的荷载Ps的比值,即

(5)

由式(5)可见,λ取决于加固区复合地基和未加固区天然地基压缩模量当量值的比值及加固区与未加固区的纵向长度比值.

设计荷载作用下所需的地基承载力特征值为fsk,而天然地基承载力特征值为fak,根据荷载分担比λ的概念,可以得到标准段长度L内节点区局部地基加固长度Lsp和加固区复合地基承载力特征值fspk应满足如下要求:

(6)

(7)

进一步化简,并代入式(5)可得

(8)

(9)

通过式(8)、(9)可知,根据设计荷载确定所需的地基承载力特征值fsk后,便可验算节点区局部加固区范围和加固区复合地基承载力是否达到设计要求.

2 地基局部加固效果数值分析

2.1 模型建立

南京某电缆排管敷设工程拟采用预制管道拼装技术.排管设计埋置深度3.52 m,基底以下土层主要为淤泥层和粉质黏土层.依据背景工程地质勘察报告,土体弹性模量取值为5倍压缩模量Es[18],剪胀角取土层内摩擦角的1/2[19],得到各土层模型所需的参数(见表1).

表1 各层土体的参数取值

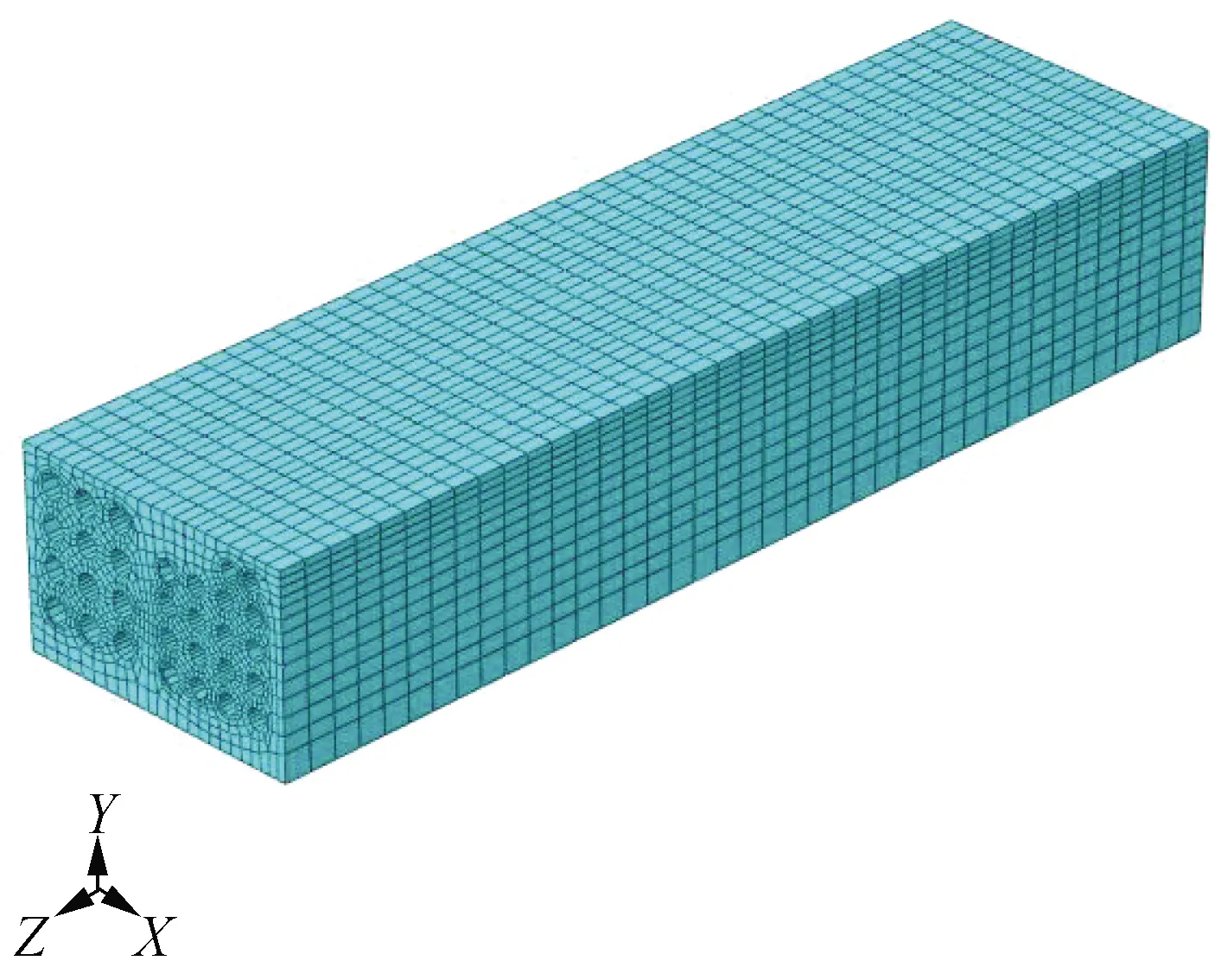

数值分析采用ABAQUS软件,建立三维结构-土相互作用模型.模型水平边界大于3倍开挖宽度、竖向边界大于2倍加固深度时满足计算精度需求[20-21],模型尺寸为8 m×8 m×23.2 m,见图2.计算时,约束土体各侧面的法向位移及土体底面3个方向的位移.土体、混凝土采用C3D8R实体单元,钢筋采用T3D2单元.非加固区土体采用Mohr-Coulomb模型,按表1分层设置材料属性,如图2(a)所示;加固区土体按均质材料考虑.电缆排管按混凝土和钢筋分开建模,再实现钢筋的嵌入,排管模型如图2(b)所示.混凝土材料为C40,本构采用损伤塑性模型,钢筋选用双直线理想弹塑性本构模型.管廊底部设置100 mm厚碎石垫层,按线弹性模型考虑,取弹性模量为230 MPa,泊松比0.32.垫层-电缆排管、电缆排管-土体之间接触面的法向采用硬接触,切向行为利用罚函数定义摩擦性能实现模拟,摩擦系数分别取0.7、0.3[22].

(a) 整体模型

(b) 排管模型

2.2 地基局部加固效果分析

本文采用的有限元模型涉及土体与结构物共存以及土体开挖回填的问题,包含了多种材料,并且涉及到土体与结构在多个方向的相互作用.为了顺利实现复杂模型的初始地应力平衡,在开挖前使用绑定功能约束土体和待开挖土体,定义相应的摩擦接触对来模拟土体-结构、垫层-结构的相互作用,使用生死单元功能在指定的分析步激活/杀死相应的摩擦接触对、土体和结构模型.所建立模型经过初始地应力平衡后,最大位移值达到0.1 mm的数量级,表明初始地应力的平衡是成功的.

(a) 加固率m影响

(b) 地基模量比K影响

数值分析得到的荷载分担比与式(5)计算结果进行对比,如图3所示.从图中可以发现,无论是地基加固率还是地基模量比的变化对荷载分担比的影响,公式计算结果均能很好地与数值分析结果相吻合,说明本文提出的荷载分配公式能够准确地计算加固区和未加固区的荷载分配情况.图3(a)中加固率对荷载比的影响呈非线性,随着加固率的增大,加固区承担的荷载比例大幅增加,当加固率从14%增加到57%,荷载分担比增加到2.63,加固区承担了近3/4的荷载.当加固率超过57%后,分担比发生明显的非线性增加,这是由于随着加固率的增加,加固区分担的荷载增加,而非加固区分担的荷载减小所形成的规律.图3(b)中荷载分担比随地基模量比增加呈线性增加,在小范围内加固土体(m=14%),加固区模量提高3.17倍,加固区分担荷载的比例也提高超过3倍.

(a) 加固率m影响

(b) 地基模量比K影响

(a) 加固率m影响

(b) 地基模量比K影响

图4给出了地基最大沉降量受加固率和地基模量比影响的曲线,曲线趋势表明地基沉降量随加固区面积或加固区刚度的提高而降低.其中加固率m由14%增大到91%时,地基最大沉降Smax降低了16.6%,地基模量比K由1.15增大到3.65时,地基最大沉降降低了11.65%.研究表明,增加加固面积或加固区刚度均可以有效地降低沉降量,实际工程中应根据具体工程要求进行加固方案的优选.

图5中加固区与非加固区地基应力比n随地基模量比K的增加而增加,而随加固率m的增加先增加后减小.地基模量比一定时,加固率m增加,加固区分担更多上部荷载,但由于加固率增加是通过增大加固面积实现的,因而在50%加固率之前地基的应力并没有较大的变化,应力比维持在2左右.但当加固率超过50%之后,虽然加固区承担的荷载仍在增加,但是加固面积也在持续增加,使得加固区的应力降低,加固区与非加固区地基应力比n发生下降,出现如图5(a)所示的规律.在实际设计中,需要根据设计荷载综合确定加固面积和加固区强度,但考虑到施工的快捷性,加固率宜控制在50%以内.而加固区域不变时,荷载按照地基的刚度进行分配,随着地基模量比K增加,地基应力比几乎呈线性递增的趋势,如图5(b)所示.

图6提取了不同地基加固率和地基应力比的排管变形值.从图中可以看出,加固区与未加固区的地基沉降S沿电缆排管长方向变化幅度在0.1 mm以内,可以认为加固区和未加固区的沉降是均匀的.这说明在改变加固率和加固区地基刚度情况下,加固区和未加固区的变形是协调的,符合共同承担荷载的条件.

3 工程应用

为进一步验证本设计方法的合理性,以背景工程为例进行说明.为了解决原状土地基承载力不足的问题,工程拟采用静压微型桩复合地基对电缆排管工程的软弱地基进行局部加固处理[23].在节点区布置2根截面尺寸0.3 m×0.3 m、长8 m的预制方桩进行复合地基加固,桩间距为1.11 m,排管标准段长度为8 m,复合地基加固面积为Asp=2.46 m2,未加固区面积为As=15.30 m2.工程岩土勘察设计参数如表2所示.

(a) 加固率m影响

(b) 地基模量比K影响

表2 工程岩土勘察参数

天然地基承载力特征值fak取各土层承载力特征值的加权平均, 即

根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2012)[24],静压混凝土微型桩单桩承载力为Ra=222.3 kN.

在静压混凝土微型桩复合地基承载力特征值的计算中,保守取单桩承载力发挥系数λa为0.7,桩间土承载力发挥系数β为0.9[16],因此复合地基承载力特征值为

根据设计荷载要求,地基承载力特征值fsk应不小于100 kPa,按式(8)和(9)可得

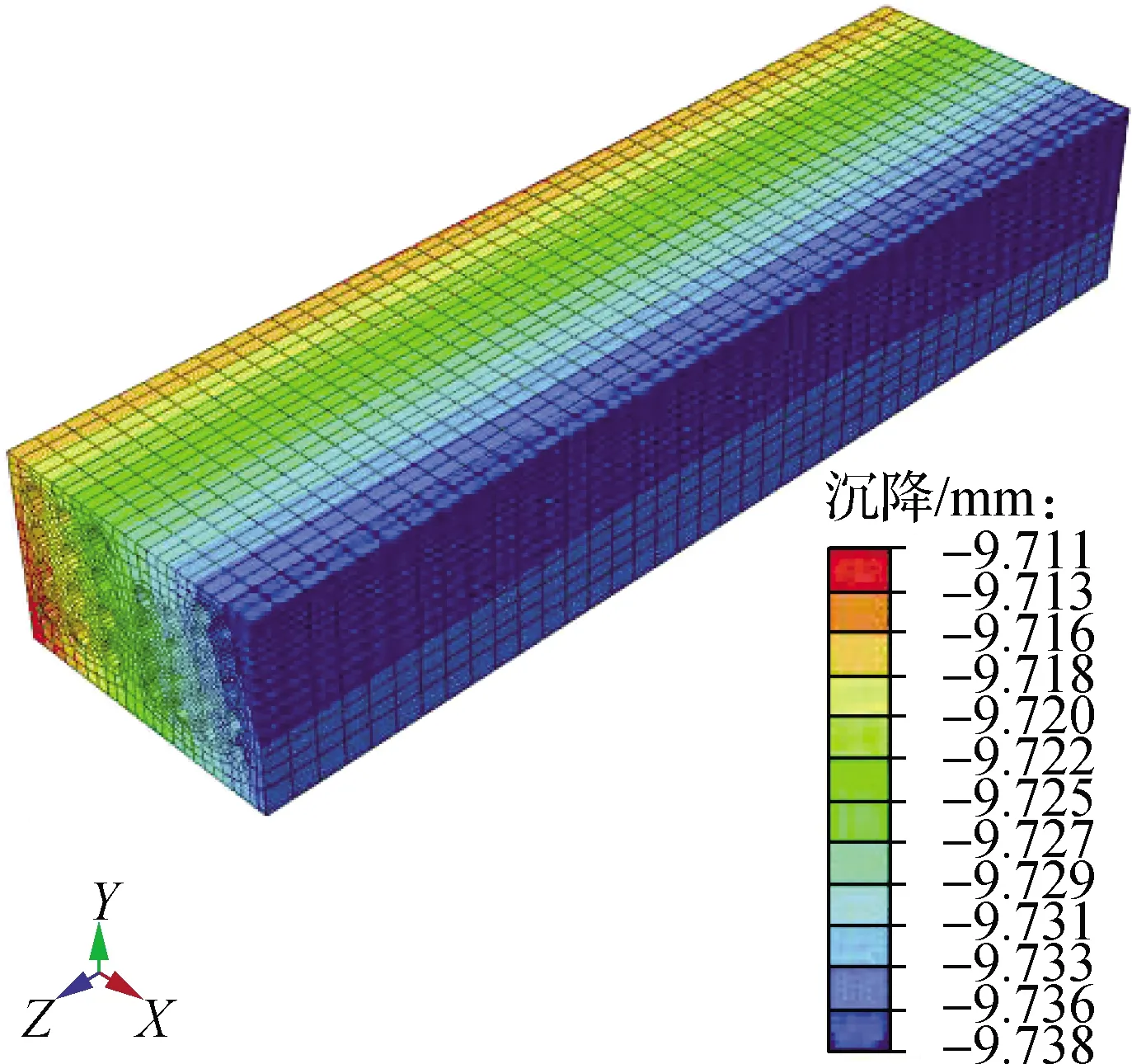

综上,加固区和未加固区的地基承载力均满足要求.按上述设计的加固方案,对数值模型加固区进行精细化处理,考虑桩土摩擦接触,建立排管-微型桩-土体精细模型,桩体按理想弹性体处理,排管和桩模型网格图如图7所示.忽略桩体入土的过程,对电缆排管作用在原状均匀软弱土层上的受力性能进行分析.在不进行地基加固处理时,排管沉降的变形云图如图8(a)所示,对排管接头部位地基进行加固后的沉降变形云图如图8(b)所示.

图7 排管和静压微型桩地基加固模型网格图

(a) 地基未加固

(b) 地基加固

如图8所示,由于排管断面并非对称布置电缆孔,排管的变形云图并不对称.分析数据发现,当排管直接作用在均匀的软弱地基上时,沿纵向会发生9.7 mm左右的竖向沉降;而对地基进行局部加固处理后,加固区变形略小于未加固区,但整体竖向位移在2.1 mm左右.加固前后排管的竖向位移减少了7.6 mm,约降低了78%,说明采用地基局部加固处理对降低软弱地基的沉降起到了显著效果.提取加固区与非加固区的应力值,通过换算得到采用微型桩加固的地基荷载分担比为0.306,上文中采用均质等效材料加固的地基荷载分担比为0.325,与理论计算值分别相差-0.65%和5.52%,表明加固区等效为均质材料可以达到采用桩体加固的加固效果.

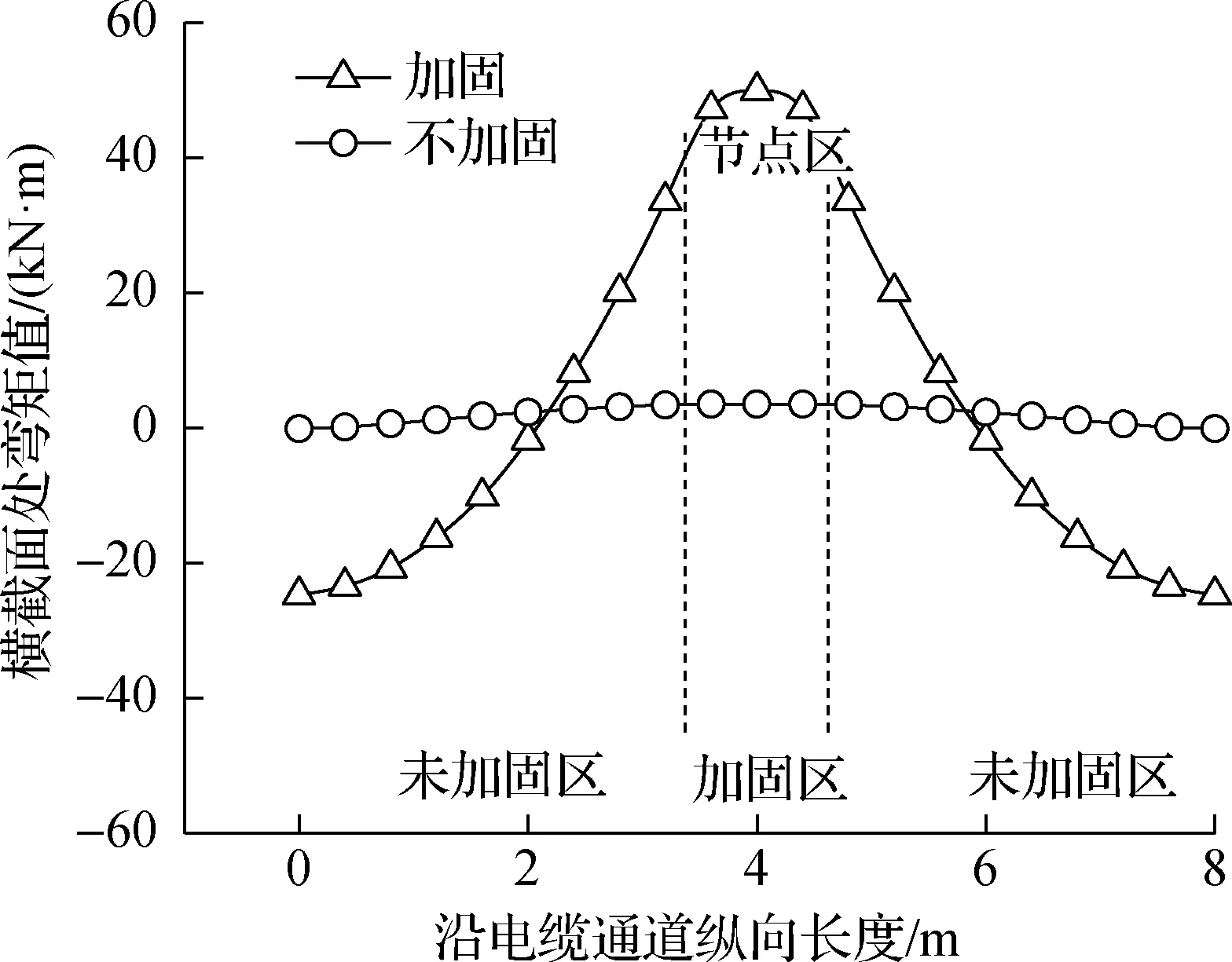

分析排管内力可以发现,若直接作用在均匀软弱地基上,排管沿纵向发生较均匀的沉降,管体内力很小;节点区土体局部加强后,结构内力显著增大,这对排管连接性能提出了较高要求.如图9所示,地基局部加固后加固区的弯矩和剪力都发生了较大幅度的增加,需要进行结构局部加强,因此将加固区设置在节点连接处对结构连接做重点设计也是合适的.

(a) 弯矩图

(b) 剪力图

4 结论

1) 根据文克尔地基模型,提出了地基局部加固的设计方法,理论计算结果与数值分析结果很好地吻合,验证了本文提出方法的合理性.

2) 加固率m和地基模量比K的变化对加固效果均有很明显的影响.随着加固率的增大,荷载分担比呈显著非线性增加,结合地基应力的变化规律,建议加固率不超过50%;地基模量比增加对荷载分担比的影响呈线性关系.设计中需综合考虑加固面积和加固区强度,确定地基加固方案.

3) 本文方法为局部地基处理提供了一种可行的设计思路,有效地提高了排管对软弱地基的适应能力,同时实现了施工快速化,符合发展装配式技术的初衷.工程应用中应根据地基承载力需求值和天然地基承载力特征值来判断局部加固方法是否适用.对于如预制电缆排管一类地基处理宽度较小的工程,建议采用预制微型桩加固,而对于其他局部地基加固处理宽度较大的工程,可根据工程需求选用其他符合工程特点的加固方法.